Старинный храм, наскальные рисунки и уникальная усадьба: что посмотреть в Катав-Ивановске

Комсомольская правда

ОбществоОбщество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИКЧто посмотреть на Южном Урале

Дарья МАРКОВА

14 августа 2022 7:00

Журналист Комсомолки поделилась легендами и интересными местами родного городка

Катав-Ивановск известен не только красивыми видами. Фото: Алексей Парунин, Евгений Казыханов, Дарья Маркова

Я родилась и выросла в небольшом городке Катав-Ивановск. До Челябинска нужно было ехать три часа, зато до школы можно было дойти за пять минут, а до дома детского творчества за пятнадцать. Мечтала скорее поступить в университет, чтобы уехать в большой город. А сейчас с теплом приезжаю туда и люблю рассказывать друзьям интересные факты о своей малой родине. Еще не были у нас? Сейчас покажу, что можно посмотреть!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Катав-Ивановск – край заводов. Во времена моего детства большая часть населения работала именно там. Производят компасы для судов, чугун, сталь, цемент и даже известные семечки «Джинн».

Производят компасы для судов, чугун, сталь, цемент и даже известные семечки «Джинн».

К слову, с заводов город и начался. Симбирские купцы Иван Твердышев и Иван Мясников основали в 1755 году на берегу реки Катав железоделательный завод. Название поселению дали от названия реки и своих имен. Через пару лет заложили молотовый и доменный завод. В первые десятилетия работы Катав-Ивановский завод был ведущим в России по производительности и качеству чугуна, даже превосходил шведское и английское производства. Потом 150 лет заводами руководили их потомки князья Белосельские-Белозерские, которые когда-то произошли от Рюриковичей.

Во всех частях города есть заводы.Фото: Дарья МАРКОВА

Конечно, приезжать ради того, чтобы посмотреть на заводы, не стоит. Но чтобы увидеть то, что построила княгиня во время своих поездок на Урал, вполне!

ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ ИЛИ КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ?

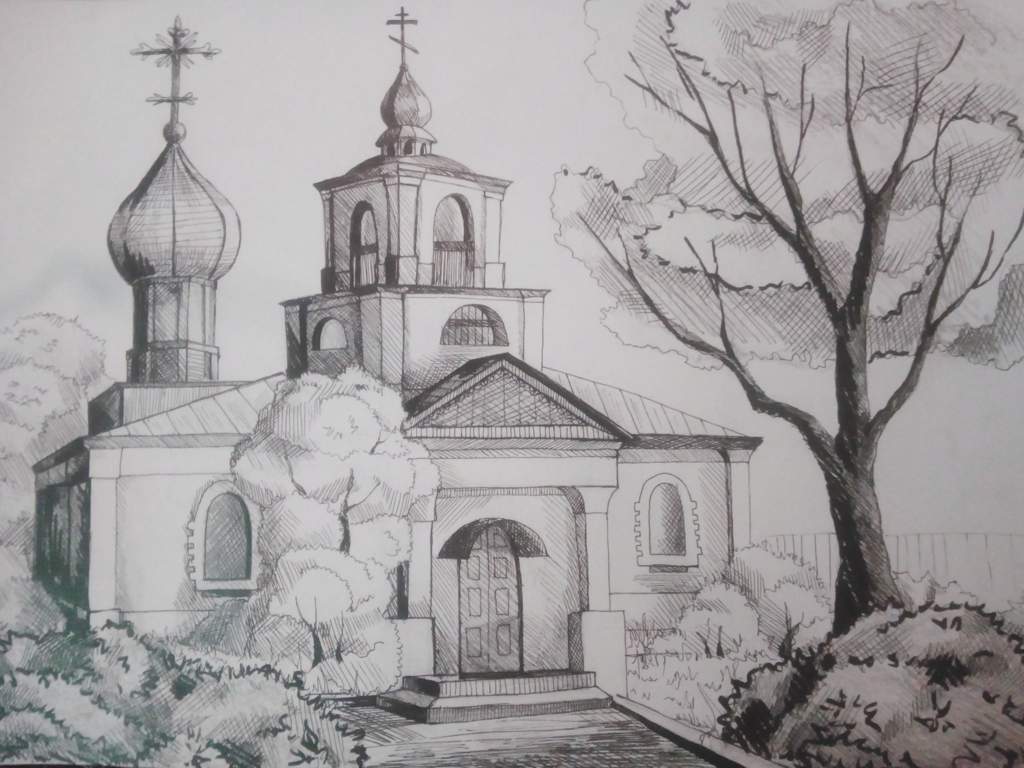

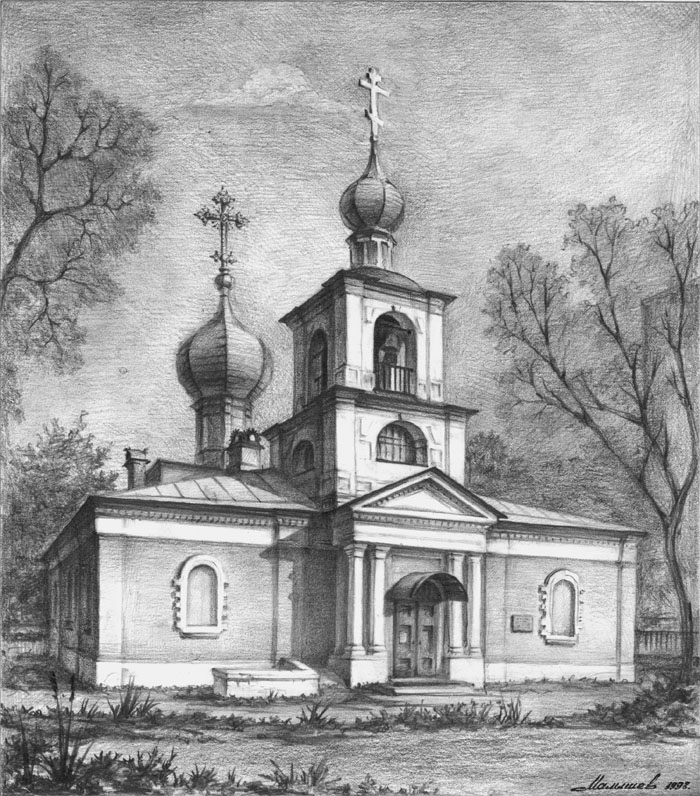

Начнем наше путешествие с центра города. Через дорогу от рынка возвышается красивое белое здание – Казанско-Предтеченский храм.

Построили Храм в 1824 году на деньги княгини Анны Белосельской-Белозерской, которой по наследству от основателей перешел Катав-Ивановский завод. Уникален он своей архитектурой: христианский храм похож на польский костел. Во всем мире таких всего три.

А так выглядел храм. Фото: Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района.

Двухэтажное каменное здание с двумя колокольнями просуществовало в таком виде чуть более ста лет. А потом церковь закрыли, иконы и утварь изъяли, уникальные масляные росписи замазали. Снесли портик и верхние ярусы колоколен, которые придавали храму сходство с католическим костелом. В помещении разместился рабочий клуб, потом музей и кинотеатр.

И только в 1990 году храм вернули верующим. В детстве он вызывал у меня диссонанс: снаружи трещины и старые кирпичи проглядывают, а поднялся по ступеням внутрь, перекрестился и уже смотришь на большие завораживающие иконы и расписанные стены.

Снаружи пару лет назад провели косметический ремонт. Фото: Евгений Казыханов

Храм всегда открыт для местных прихожан, гостей и туристов. Если попросить, могут провести экскурсию и пустить в верхний храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Там находится музей истории православия города, а в алтарной части на потолке чудом сохранилась уникальная фреска Троицы Новозаветной.

Храм восстанавливают силами прихожан и меценатов. Фото: Дарья Маркова, Казанско-Предтеческий храм

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ УРАЛА УСАДЬБА

Между заводом и церковью притаилась старинная усадьба князей Белосельских-Белозерских. Говорят, в церковь из него ведет подземный ход. Правда, сейчас он законсервирован – денег для исследования пока нет. Здания объединяет и то, что они оба признаны памятниками культурного наследия регионального значения.

Усадьба редкая, на Южном Урале таких всего две: эта и Белый Дом Демидовых-Расторгуевых в Кыштыме. Правда, особняк Белосельских-Белозерских не дошел до нас в первозданном виде из-за пожара, который случился еще в XIX веке. Тогда в поселке только он и уцелел, но все деревянные перекрытия выгорели.

Правда, особняк Белосельских-Белозерских не дошел до нас в первозданном виде из-за пожара, который случился еще в XIX веке. Тогда в поселке только он и уцелел, но все деревянные перекрытия выгорели.

Раньше усадьба выглядела так. Фото: Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района.

В свое время в усадьбе были зимний сад, богатая библиотека, парк с фонтаном. Сейчас от всего этого не осталось и следа. После революции здесь размещались штабы белых и красных, Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А в подвале даже был расстрелян местный революционер Дмитрий Тараканов, в честь которого и названа центральная улица. А позже в усадьбе были Дом интеллигенции, библиотека, вечерняя и музыкальная школы. И только потом здесь оказался районный музей.

Ежегодно тысячи туристов и местных жителей приезжают сюда полюбоваться экспонатами и послушать интересные истории. Чего здесь только нет! Мебель XIX века, клад из 773 монет, легендарный пулемет Максим. Одна из комнат оформлена как лавка купца Больщикова: самовары, керосиновые лампы, жаровые утюги, глиняная посуда и даже кусочек колбасы. Есть и комната рабочего начала XX века.

Есть и комната рабочего начала XX века.

Туристы любят делать романтичные фотографии среди колон. Благо выглядит оно хорошо: несколько лет назад местные власти провели ремонт трех сторон здания. Но серьезного ремонта требуют задняя часть, системы электроснабжения и отопления.

Сейчас вокруг много зелени, но вид уже не тот.Фото: Дарья МАРКОВА

Интересный факт: с именем Белосельских-Белозерских связан и тот факт, что первый в России телефон, а за ним и телефонная станция появились в Катав-Ивановске. Князь любил технологии и через пару лет после изобретения привез из Европы телефон для связи между заводами.

130 ПЕЩЕР

Не любите экскурсии? Тогда есть отличный вариант – Игнатьевская пещера. Сюда регулярно приезжают туристы не только со всей России, но и из других стран. Привлекают рисунки первобытных людей: мамонты, лошади, человечки, линии, пятна, стрелки и крючки.

Наскальное изображение мамонта. Фото: Владислав Житенев

− Возраст изображений более 14,5 тысяч лет и относится к эпохе Палеолита. Наряду со знаменитой Каповой пещерой в Башкирии, Игнатьевская является одной из самых древнейших «картинных галерей» рисунков людей эпохи Палеолита. В пещере также были найдены микролиты, останки животных, объекты железного века, − рассказали КП-Челябинск в краеведческом музее Катав-Ивановского района.

Наряду со знаменитой Каповой пещерой в Башкирии, Игнатьевская является одной из самых древнейших «картинных галерей» рисунков людей эпохи Палеолита. В пещере также были найдены микролиты, останки животных, объекты железного века, − рассказали КП-Челябинск в краеведческом музее Катав-Ивановского района.

Игнатьевская пещера находится в живописном месте. Фото: Алексей Парунин

Называют эту пещеру и Игнатьевской. По поверию в конце XIIX− начале XIX веков здесь жил старец Игнатий. Его считают святым и до сих пор пугают детей историями о том, что ночами его дух выходит посмотреть на луну. Ведь похоронен он в одной из пещер.

В окрестностях села Серпиевка находятся более 130 пещер. В некоторых из них до сих пор сохранились подземные озера.

Почти все дома частные.Фото: Дарья МАРКОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Адрес редакции: г.Челябинск, ул.Красная, 4, 6 этаж Почтовый индекс: 454091 г. Челябинск, офис 611 Контактные телефоны: +7 (351) 266 66 81, +7 (351) 265 80 66

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте

www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской

Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности

принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не

подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было

форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Обретены рисунки новомученицы Екатерины Арской

Любые находки, связанные с жизнью и деятельностью российских новомучеников – событие для историков и людей церковных. Ценность их объясняется не только их содержанием, но и самим фактом «выживания» в условиях ГУЛАГа, обысков и смертельной опасности сохранять потенциальные «вещдоки». После ареста очередного обреченного, родственники старались иногда сами избавиться от любых вещей, связанных с репрессированными «врагами народа». Поистине, многие из предметов и вещей, принадлежавших жертвам режима, сами имели мученическую судьбу и сохранились подчас просто чудом и Божиим произволением.

Промыслом Божиим были обретен и целый ряд рисунков, выполненных мученицей Петроградской Екатериной (Арской), выставка которых открылась в неделю Торжества Православия в Музее Новомучеников Скорбященского храма на Шпалерной улице.

Собственно сам Музей был организован при храме не случайно. Редкий храм может утверждаться молитвами собственных святых. Двух новомучеников дал Русской Православной Церкви Скорбященский храм – святого настоятеля священномученика Григория (Сербаринова) и мученицу Екатерину, дочь ктитора храма, А.П. Уртьева – человека безупречной репутации и благочестивости…

Редкий храм может утверждаться молитвами собственных святых. Двух новомучеников дал Русской Православной Церкви Скорбященский храм – святого настоятеля священномученика Григория (Сербаринова) и мученицу Екатерину, дочь ктитора храма, А.П. Уртьева – человека безупречной репутации и благочестивости…

Это обстоятельство и побудило настоятеля и приход заняться созданием Музея, ставшим заметным явлением в жизни нашей Митрополии. Неоценимую помощь в создании экспозиции, посвященной мц. Екатерине, оказал Дмитрий Вюнш-Арский, прихожанин храма и потомок святой новомученицы.

Вот, что он рассказал об обретении неожиданной находки:

«Всему своё время и место каждой вещи под небом». Мне невольно припомнились эти слова, когда, разбирая наш семейный архив, я обнаружил большую старомодную папку для бумаг, а в ней несколько листов, писанных карандашом и акварелью. На внутренней стороне обложки почерком моего деда было написано, что это рисунки его тётушки Екатерины Андреевны Арской, моей двоюродной прабабушки…

Эта папка пролежала под спудом более 15 лет, и обнаружил я её только потому, что, готовясь к переезду на новую квартиру, решил разобрать многочисленные документы, оставшиеся после кончины в апреле 1992 года моего деда – Г. М.Арского. Если бы не это обстоятельство то, вероятно, у меня ещё нескоро бы дошли руки до такой внушительной кипы бумаг, ибо я по привычке частенько откладывал на завтра то, что можно было сделать сегодня…»

М.Арского. Если бы не это обстоятельство то, вероятно, у меня ещё нескоро бы дошли руки до такой внушительной кипы бумаг, ибо я по привычке частенько откладывал на завтра то, что можно было сделать сегодня…»

Благодаря трудам и энергии Г.М. Арского чудом были сохранены редчайшие фотографии и личные вещи Екатерины Андреевны. Компьютерная обработка и очистка фотографий, демонстрация их и вещей, связанных с жизнью новомученицы, позволили через музейную экспозицию приблизить эпоху и раскрыть всю чудесность и незаурядность жизни петербургской святой.

Д. Вюнш-Арский продолжает:

«Господь Бог Своим Промыслом открывает каждому в своё время именно то, что ему необходимо и именно в нужный момент. Так было тогда, когда я узнал о канонизации Екатерины Андреевны Арской, что привело меня в нашу Скорбященскую церковь, в которой я, наконец, обрёл тот духовный дом, который необходим каждому христианину. Это было и тогда, когда я познакомился с настоятелем нашего храма, о.Вячеславом, живейшее участие которого стало залогом открытия Музея Новомучеников с экспозицией в нем материалов о моей прабабушке, и, по тщательном исследовании сохранившихся фотографий, написания её образа, достоверно передающего физиогномические черты новомученицы».

Так же Промыслом Божьим было суждено открыться целому собранию художественных работ новомученицы непосредственно перед совершением прихожанами Скорбященского храма к месту жизни, расстрела и упокоения мц. Екатерины в г. Боровичи Новгородской области. В этом небольшом городе она провела последние годы жизни и вместе с другими членами Александро-Невского братства и несвязанными с ним людьми пала жертвой Большого Террора 17 декабря 1937 года… Молитвы на месте мученичества и пребывания мощей святая ознаменовала посланием нам, спустя 70 лет, целой россыпью рисунков, большинство которых изображают…цветы. Этот букет и стал основой открытой выставки – «Цветы новомученицы».

К сожалению, пока не известно в деталях, — как эти рисунки попали в семейный архив Арских. Можно предположить, что произошло это летом 1921 года, когда Г.М. Арский вернулся в Петроград с Юга России, где только что закончилась Гражданская война. Георгий Михайлович Арский приходился Е.А.Арской племянником – его мама, прабабушка Дмитрия Вюнш-Арского, и Екатерина Андреевна были родными сестрами. Кроме того, дед являлся крестником Петра Николаевича Арского – мужа Екатерины Андреевны.

Кроме того, дед являлся крестником Петра Николаевича Арского – мужа Екатерины Андреевны.

«Дед всю свою жизнь собирал материалы и документы, касающиеся нашей родословной, поэтому неслучайно, что именно у него сохранились эти реликвии семьи Петра Николаевича и Екатерины Андреевны Арских», — говорит Д. Вюнш-Арский.

Возвратившись в Петроград Г.М.Арский некоторое время жил на квартире Е.А.Арской по адресу Кирочная, д.28, кв.15. В эту квартиру Пётр Николаевич Арский с семьёй переехали после закрытия Императорского Вдовьего Дома, где они до этого жили на служебной квартире.

«К 1921 году Екатерина Андреевна уже овдовела и потеряла всех своих детей – все они погибли от эпидемии дизентерии и холеры в 1918-1920 гг. Скорее всего, эти рисунки Екатерина Андреевна передала моему прадеду Михаилу Николаевичу Арскому, так как он был братом её покойного супруга, а от него они остались моему деду», — считает Д. Вюнш-Арский.

Среди рисунков особый интерес вызывает попытка автопортрета Екатерины Андреевны, выполненный карандашом, и такой же карандашный портрет П. Н.Арского. Последний, вероятно, выполнен по фотографии, которая до сих пор хранится в доме Арских. На ней Пётр Николаевич запечатлён в полевой гимнастерке с орденом св. Владимира 4 степени на груди и погонами подполковника артиллерии.

Н.Арского. Последний, вероятно, выполнен по фотографии, которая до сих пор хранится в доме Арских. На ней Пётр Николаевич запечатлён в полевой гимнастерке с орденом св. Владимира 4 степени на груди и погонами подполковника артиллерии.

«Снимок этот был сделан в сентябре 1914 года, перед отправкой Петра Николаевича под Варшаву, где в тот момент шли ожесточённые бои с немецкими войсками, пытавшимися овладеть Варшавским губернаторством и нанести фланговый удар по русской армии, громившей австрийцев в Карпатах. Стратегическое развёртывание кадровых частей ещё не было до конца завершено, поэтому на фронт направлялись части государственного ополчения, а П.Н.Арский, как офицер, призванный из запаса, был определён в 28-ю пешую дружину Тверского ополчения. В ней он служил до февраля 1915 года, когда «по ранению» был переведён в Петроград», — рассказывает Дмитрий Вюнш-Арский.

«Кроме рисунков в папке я обнаружил фотографии, сделанные в загородном доме отца Екатерины Андреевны – А. П.Уртьева, — продолжает он. — Среди этих снимков фотография самой Е.А.Арской с дочерью Галиной на руках. На оборотной стороне надпись сделанная рукой прабабушки: «1900 г., летом в Лесном». Милая и трогательная фотография. В ней как будто запечатлелись душевные качества Екатерины Андреевны – любовь, нежность и кротость».

П.Уртьева, — продолжает он. — Среди этих снимков фотография самой Е.А.Арской с дочерью Галиной на руках. На оборотной стороне надпись сделанная рукой прабабушки: «1900 г., летом в Лесном». Милая и трогательная фотография. В ней как будто запечатлелись душевные качества Екатерины Андреевны – любовь, нежность и кротость».

На самом дне папки лежал конверт для фотобумаги, внутри которого находилось два десятка старых открыток. Это были письма, которые писал своей жене и детям Пётр Николаевич Арский из Действующей армии осенью 1914 – весной 1915 г.г. Там же оказались письма самой Екатерины Андреевны и детей отцу на фронт. Письма из армии были написаны на открытках, в основном с видами старой Варшавы, но среди них оказалась одна уникальная открытка. На пожелтевшем от времени кусочке картона, карандашом и акварельными красками изображен бравый казак с лихо выступающим из-под фуражки чубом. Несмотря на солидный возраст рисунка, краски остались по-прежнему яркие и свежие, словно были нанесены на бумагу только вчера. Под рисунком, явно детским, но вполне разборчивым почерком написано несколько строчек.

Под рисунком, явно детским, но вполне разборчивым почерком написано несколько строчек.

«Это было письмо, посланное отцу в Действующую армию Иваном Арским – единственным сыном Екатерины Андреевны и Петра Николаевича. Как и письма других детей, эта открытка – маленький отчёт об успехах в учёбе и пожелание скорейшего свидания с горячо любимым отцом. Вроде бы ничего необычного, если не считать, что это письмо десятилетнего мальчика, от кого не сохранилось даже фотографии…»

От Ванечки Арского, одного из первых российских скаутов, сохранился уникальный документ – скаутский дневник, наполненный необходимыми юному разведчику материалами и нравственными сентенциями… Дневник этот ныне также хранится в приходском Музее.

Рассказывает Дмитрий Вюнш-Арский: «С детьми Е.А. и П.Н.Арских, то есть со своими двоюродными сестрами и братом, мой дед очень часто виделся в их квартире, находившейся во втором этаже Императорского Вдовьего Дома по Долгоруковскому проезду №2 (ныне в этом доме располагается Генеральное консульство Великобритании). Вместе со своей сестрой Женей, они частенько гостили у крестного и даже оставались там на ночлег. Дед вспоминал, что особенно они были дружны с младшими детьми – Натальей и Ваней. Наташа, как и все девочки Арских, училась в Александровском женском институте, где существовали довольно строгие порядки: достаточно сказать, что воспитанницы жили в институте неотлучно и их отпускали домой только на выходные и на вакации (каникулы). Иван Арский обучался в немецкой реформаторской гимназии, знаменитой «Петершуле», где детям, кроме прочего, преподавались иностранные языки и иностранная литература. Дед вспоминал, что часто в семье Петра Николаевича и Екатерины Андреевны устраивались импровизированные домашние спектакли и декламации, когда взрослые и дети читали произведения зарубежных авторов на их родных языках. Когда в конце 1917 года мой дед уезжал на Кубань, где в этот момент формировалась Добровольческая армия, Ваня Арский передал ему своё гимназическое пальто, так как ехать в кадетской шинели было далеко небезопасно.

Вместе со своей сестрой Женей, они частенько гостили у крестного и даже оставались там на ночлег. Дед вспоминал, что особенно они были дружны с младшими детьми – Натальей и Ваней. Наташа, как и все девочки Арских, училась в Александровском женском институте, где существовали довольно строгие порядки: достаточно сказать, что воспитанницы жили в институте неотлучно и их отпускали домой только на выходные и на вакации (каникулы). Иван Арский обучался в немецкой реформаторской гимназии, знаменитой «Петершуле», где детям, кроме прочего, преподавались иностранные языки и иностранная литература. Дед вспоминал, что часто в семье Петра Николаевича и Екатерины Андреевны устраивались импровизированные домашние спектакли и декламации, когда взрослые и дети читали произведения зарубежных авторов на их родных языках. Когда в конце 1917 года мой дед уезжал на Кубань, где в этот момент формировалась Добровольческая армия, Ваня Арский передал ему своё гимназическое пальто, так как ехать в кадетской шинели было далеко небезопасно. Больше им уже не суждено было свидеться…»

Больше им уже не суждено было свидеться…»

Помимо указанных работ, среди рисунков новомученицы есть и пейзажи и натюрморты. Одна работа выполнена на картоне маслом, остальные – темперой и акварельными красками. Несколько графических работ выполнены карандашом. Не будучи, очевидно, профессиональным художником, Екатерина Андреевна обладала прекрасным чувством формы и цвета, была опытным и внимательным рисовальщиком, тонко и психологически верно, с чувством юмора подмечала характерные черты персонажа. Об этом можно судить и по миниатюрным зарисовкам в ее нотной тетради, также представленной в Музее Скорбященского храма. Выставка «Цветы Новомученицы» будет экспонироваться в Большом зале приходского центра «Лествица», а позднее будет перенесена в помещение Музея Новомучеников.

Протоиерей Вячеслав Харинов

Temple Drawing — Etsy Швеция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 1000+ релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

Гималайские храмы: «Рисунок может быть более эффективным, чем камера для записи архитектурных деталей»

Пенелопа Четвод взяла с собой художника Джона Нанкивелла в одну из своих экскурсий в 200 миль к северу от Дели

Первоначально опубликовано в AR в феврале 1973 года, это часть была переиздана в Интернете в апреле 2016 года

На воспроизведенных здесь рисунках изображены храмы в районах Манди и Кулу, которые раньше назывались Пенджабскими холмами, но теперь являются частью штата Химачал-Прадеш. В гималайских терминах холмы по-прежнему остаются холмами высотой около 12000 футов. Кроме того, я думаю, что правомерно называть их горами.

В гималайских терминах холмы по-прежнему остаются холмами высотой около 12000 футов. Кроме того, я думаю, что правомерно называть их горами.

Вообще говоря, индийскую архитектуру холмов можно найти повсюду в западных хребтах Сивалик субгималаев на высоте от 3000 до 10000 футов, где религия — индуизм с сильным «холмным» привкусом. Для него характерны вертикальные стены, построенные из чередующихся рядов дерева и сухого камня, увенчанные покатыми крышами, которые помогают защититься от муссонных дождей. Горную архитектуру можно найти в нескольких провинциях Индийского Тибета, таких как Ладакх, Спити, Лахул и Верхний Бушар, а также в китайском Тибете, во всех этих регионах религией является та форма северного буддизма, которую обычно называют ламаизмом. Для него характерны стены с заметной кладкой, построенные из высушенных на солнце кирпичей, иногда из камня, но не скрепленных деревом, и увенчанные плоскими крышами, поскольку они не подвержены влиянию западных муссонов.

Img 1 jpg

А. Х. Франке в своих «Древностях индийского Тибета» отмечает, что на границе между народами Тибета и Канавари (Дт Рампур Бушахр) он обнаружил несколько интересных промежуточных форм архитектуры: «Есть маленькие домики. построены из бутовой кладки с плоскими крышами, например храм в Роги, и домами b u ил из обожженного кирпича с наклонной крышей, например храм в Раранге. Точно так же вдоль этих границ индийского Тибета индуизм и буддизм смешиваются.

Х. Франке в своих «Древностях индийского Тибета» отмечает, что на границе между народами Тибета и Канавари (Дт Рампур Бушахр) он обнаружил несколько интересных промежуточных форм архитектуры: «Есть маленькие домики. построены из бутовой кладки с плоскими крышами, например храм в Роги, и домами b u ил из обожженного кирпича с наклонной крышей, например храм в Раранге. Точно так же вдоль этих границ индийского Тибета индуизм и буддизм смешиваются.

Главной природной достопримечательностью холмов является великолепный гималайский кедр ‘Cedrus deodara’, обладающий большим преимуществом в том, что он устойчив к насекомым, как тик. Он растет примерно на высоте от 6000 до 10 000 футов, а его продолжительность жизни достигает тысячи лет. По словам одного из первых писателей по архитектуре холмов Уильяма Симпсона, кедровая древесина предназначена для работы с известью и буквально связывает каменные ряды вместе. Он также указывает, что древесина всегда укладывается в горизонтальном положении, а не перпендикулярно или по диагонали, как в английском деревянном каркасе.

«При определенных обстоятельствах рисование от руки более эффективно, чем камера при записи архитектурных деталей»

«В хорошо построенных домах и храмах, — продолжает он, — древесина уложена очень тщательно, балки, возможно, около фута в глубину, простираются по всей длине стены, балка снаружи и другая внутри пространство между ними засыпано камнем. Стена под прямым углом имеет свои балки, лежащие на двух только что упомянутых; на них снова опирается следующий набор балок первой упомянутой стены, и, таким образом, они идут попеременно… Из этого следует понять, что эта масса деревянных конструкций способна держаться вместе без камней, которые засыпаны между ними. сделай сплошную стену».

Первым, кто классифицировал основные стили архитектуры холмов, был капитан А.Ф.П. Харкорт в своей новаторской работе «Гималайские районы Кулу, Спити и Лахул». В следующих подписях я придерживался его классификации, но поменял местами его типы 3 и 4, потому что я думаю, что стили башни и шале по существу связаны друг с другом. Я также добавил пятый тип, который мы условно назвали стилем долины Сатледж, потому что мы нашли его только во Внешнем Сарадже, который лежит на правом берегу реки Сатледж. Во время предыдущего похода я также нашел его на левом берегу этой реки, и рисунки Уильяма Симпсона, иллюстрирующие его лекцию, полностью состоят из храмов в этом стиле, так как он много путешествовал по долине Сатледж.

Я также добавил пятый тип, который мы условно назвали стилем долины Сатледж, потому что мы нашли его только во Внешнем Сарадже, который лежит на правом берегу реки Сатледж. Во время предыдущего похода я также нашел его на левом берегу этой реки, и рисунки Уильяма Симпсона, иллюстрирующие его лекцию, полностью состоят из храмов в этом стиле, так как он много путешествовал по долине Сатледж.

Img 2 jpg

Что касается датировки, то каменные шикхара (тип 1) храмы классического типа (которых на рассматриваемой территории сохранилось немного) были построены ориентировочно между поздним периодом Гупта, седьмым-восьмым века нашей эры — в это время они были завезены с равнин Индии — вплоть до конца периода Гурджара — Пратихара в 11 веке. Возрождение этого стиля было открыто в 17 веке Раджей Джаггат Сингхом из Кулу, но такие храмы скучны по сравнению с их прототипами с богатой резьбой, такими как относительно известная святыня Вишвешвары Махадевы в Баджауре в долине Кулу.

‘Вскоре я с болью осознал, что широкие нависающие карнизы 2-5 типов скрывают под собой декоративную резьбу’

Что касается местных стилей, характерных для холмов, то они в значительной степени не поддаются датировке, за исключением тех, которые построены на памяти живых и строятся до сих пор. К ним относятся типы со 2 по 5: тип 2 — это деревянная башня или прямоугольное здание, используемое как для священных, так и для светских целей; тип 3 — это шале, иногда построенное полностью из кедрового дерева, иногда с деревянными стенами целлы.

Тип 4, так называемый стиль «Пагода», является для меня самым интересным из всех, и его происхождение составляет главный вопрос в истории искусства. Именно Фергюссон первым заметил сходство между гималайской и ранней скандинавской архитектурой, и мачтовые церкви Норвегии, безусловно, образуют поразительную параллель с храмами пагодного типа на всем Дальнем Востоке. Историк искусства, наиболее исчерпывающе изучивший происхождение стиля пагоды, — это покойный А. Х. Лонгхерст из Археологической службы Индии, который прослеживает его до равнин Индии в раннебуддийские времена, где, как он утверждает, он развился из наложенных друг на друга церемониальных зонтиков.

Х. Лонгхерст из Археологической службы Индии, который прослеживает его до равнин Индии в раннебуддийские времена, где, как он утверждает, он развился из наложенных друг на друга церемониальных зонтиков.

Img 13 jpg

Он также считает, что то, что я называю стилем долины Сатледж — тип 5, — состоящий из слияния типов 3 и 4, является более ранним, чем отдельно стоящая пагода. Что касается прикладного искусства, то резьба по дереву, весьма разнообразная по качеству, украшает эти святыни: главным образом вокруг дверных коробок в классическом стиле, состоящих из нескольких отступающих косяков и наложенных друг на друга перемычек; вокруг любопытных окошек, разделенных на вертикальные секции одной или несколькими приземистыми колоннами; и на открытых галереях между этажами храмов-пагод. В этом районе мы обнаружили несколько совершенно разных стилей, начиная от примитивных народных узоров с неглубоким рельефом и заканчивая гораздо более сложной резьбой фигур в высоком рельефе и заканчивая резьбой в классическом стиле на дверных косяках святилища двух храмов в Нирманде. Следует также упомянуть об эффектном декоративном приеме свисания бахромы деревянных подвесок вдоль балок непосредственно под карнизами, а иногда и под верандами почти всех горных храмов Западных Гималаев. Они крепятся с помощью крючков и проушин, так что они качаются и гремят на ветру. Лонгхерст считает, что эта особенность происходит от кисточек, которые часто окаймляли древние королевские зонты, которые носили, а иногда и до сих пор носят на изображениях как в буддийских, так и в индуистских религиозных процессиях. Другой комментатор полагает, что это могло быть вызвано рядом сосулек: «Стекание по карнизу, — утверждает он, — талого снега, скопившегося на нижней части крыши, а затем инея образует именно такую бахрому из сосулек».

Следует также упомянуть об эффектном декоративном приеме свисания бахромы деревянных подвесок вдоль балок непосредственно под карнизами, а иногда и под верандами почти всех горных храмов Западных Гималаев. Они крепятся с помощью крючков и проушин, так что они качаются и гремят на ветру. Лонгхерст считает, что эта особенность происходит от кисточек, которые часто окаймляли древние королевские зонты, которые носили, а иногда и до сих пор носят на изображениях как в буддийских, так и в индуистских религиозных процессиях. Другой комментатор полагает, что это могло быть вызвано рядом сосулек: «Стекание по карнизу, — утверждает он, — талого снега, скопившегося на нижней части крыши, а затем инея образует именно такую бахрому из сосулек».

В течение последних восьми лет я очень интересовался «холмовой» архитектурой и, пытаясь сфотографировать ее, вскоре с болью осознал, что широкие нависающие карнизы типов 2–5 скрывают под собой декоративную резьбу. По этой причине я решил, что художник был ответом. В 1968 году Джон Нанкивелл, в то время преподававший искусство в Вантиге, показал моему мужу Джону Бетджеману некоторые из его превосходных рисунков викторианской архитектуры, а два года спустя я пригласил его приехать в Индию, чтобы нарисовать несколько храмов на холмах. Так получилось, что мы путешествовали вместе около трех с половиной месяцев весной и летом 1971 в Манди и Кулу, и Джон Нанкивелл смог сделать от 40 до 50 рисунков, девять из которых воспроизведены здесь. На следующих страницах мы не показываем какие-либо каменные храмы шикхара типа 1 из-за их общего сходства. Вместо этого мы показываем примеры типов со 2 по 5, все в стиле местного «холма», и яркие примеры «архитектуры без архитекторов».

В 1968 году Джон Нанкивелл, в то время преподававший искусство в Вантиге, показал моему мужу Джону Бетджеману некоторые из его превосходных рисунков викторианской архитектуры, а два года спустя я пригласил его приехать в Индию, чтобы нарисовать несколько храмов на холмах. Так получилось, что мы путешествовали вместе около трех с половиной месяцев весной и летом 1971 в Манди и Кулу, и Джон Нанкивелл смог сделать от 40 до 50 рисунков, девять из которых воспроизведены здесь. На следующих страницах мы не показываем какие-либо каменные храмы шикхара типа 1 из-за их общего сходства. Вместо этого мы показываем примеры типов со 2 по 5, все в стиле местного «холма», и яркие примеры «архитектуры без архитекторов».

САРАХАН БХАНДАР

Под бхандаром в этом регионе понимается храмовый магазин, в котором хранятся оркестровые инструменты деваты (деревенского бога), его знамена, кхуда (подобие паланкина на длинных шестах) и несколько металлических маски, прикрепленные к нему, а также шарфы и другие яркие ткани, которыми его задрапируют на праздниках. Зерно обычно хранится на втором этаже, который раньше принадлежал богу, но, поскольку вскоре после обретения независимости его земли были отобраны, он принадлежит пуджари (деревенскому священнику, не обязательно брамину), который живет на верхнем этаже в одном большом доме. комната с очагом в центре. Чтобы выпустить дым, большие плитки часто раздвигают. Это здание выполнено в традиционном деревянном стиле, стены покрыты легкой глиной. На верхнем этаже кедровые кучи выступают со всех четырех сторон, чтобы нести галерею, которая проходит прямо вокруг здания. Огромные каменные плиты — это не сланцы, а куски кварцитовой породы, которые ярко блестят на солнце. Рядом с большинством деревень есть карьеры, работающие на местном уровне. Большая коньковая балка представляет собой ствол деодара. Стиль типа 2 используется не только для храмовых магазинов, но иногда и для храмов, и чаще для фермерских домов, и в этом случае первый этаж используется не для имущества бога, а для скота фермера.

Зерно обычно хранится на втором этаже, который раньше принадлежал богу, но, поскольку вскоре после обретения независимости его земли были отобраны, он принадлежит пуджари (деревенскому священнику, не обязательно брамину), который живет на верхнем этаже в одном большом доме. комната с очагом в центре. Чтобы выпустить дым, большие плитки часто раздвигают. Это здание выполнено в традиционном деревянном стиле, стены покрыты легкой глиной. На верхнем этаже кедровые кучи выступают со всех четырех сторон, чтобы нести галерею, которая проходит прямо вокруг здания. Огромные каменные плиты — это не сланцы, а куски кварцитовой породы, которые ярко блестят на солнце. Рядом с большинством деревень есть карьеры, работающие на местном уровне. Большая коньковая балка представляет собой ствол деодара. Стиль типа 2 используется не только для храмовых магазинов, но иногда и для храмов, и чаще для фермерских домов, и в этом случае первый этаж используется не для имущества бога, а для скота фермера.

Img 4 jpg

ЧАЙНИ: Храм Мурлидхара; Башенный храм Шринга Риши

Священная деревушка в трех милях над Банджаром, главной деревней Внутреннего Сараджа. На переднем плане пятиэтажный храм Урлидхара (Кришны-флейтиста), собственно святыня с изображением находится во дворе сзади. В высокой башне (около 150 футов) находится святилище Шринга Риши на одном из верхних этажей (нас не пускали внутрь), а немного в стороне стоит небольшая башня, которая действует как храмовый магазин. Все эти постройки выполнены в стиле 2-го типа, но интересно отметить, что в нижних этажах как башни, так и прямоугольного храма горизонтальные балки уложены с большими промежутками и, по-видимому, служат для распределения давления на каменные стены под ними. . С другой стороны, в верхних этажах правилом является обычный переплетающийся каркас. Большая башня, очевидно, служила как для защиты, так и для священных целей, единственный доступ к верхним этажам был через зазубренные стволы деревьев, которые можно было вытащить, когда все жители были в безопасности внутри. храм Мурлидхара в Чайни, с башенным храмом Шринга Риши за ним Мы нашли эти башни (но не такие высокие, как башня в Чайни) в основном во Внутреннем Сарадже, особенно в дикой долине Сайндж.

На переднем плане пятиэтажный храм Урлидхара (Кришны-флейтиста), собственно святыня с изображением находится во дворе сзади. В высокой башне (около 150 футов) находится святилище Шринга Риши на одном из верхних этажей (нас не пускали внутрь), а немного в стороне стоит небольшая башня, которая действует как храмовый магазин. Все эти постройки выполнены в стиле 2-го типа, но интересно отметить, что в нижних этажах как башни, так и прямоугольного храма горизонтальные балки уложены с большими промежутками и, по-видимому, служат для распределения давления на каменные стены под ними. . С другой стороны, в верхних этажах правилом является обычный переплетающийся каркас. Большая башня, очевидно, служила как для защиты, так и для священных целей, единственный доступ к верхним этажам был через зазубренные стволы деревьев, которые можно было вытащить, когда все жители были в безопасности внутри. храм Мурлидхара в Чайни, с башенным храмом Шринга Риши за ним Мы нашли эти башни (но не такие высокие, как башня в Чайни) в основном во Внутреннем Сарадже, особенно в дикой долине Сайндж.

Img 3 jpg

НИТАР ДЕХРА БХАНДАР

Нитар — это название района в переулке Сатледж Вэл с деревушками джайв или сиз, три из которых имеют священные здания выдающихся достоинств. Мы считаем этот четырехэтажный бхандар одним из самых красивых зданий, которые мы видели в нашем походе. Первый этаж используется как склад для небольшого храма 5-го типа Бухра Махадева, который стоит на противоположной стороне двора. Другие здания в этом комплексе используются как часть деревенской школы, а к самому бхандару пристроен пилларбоз. Столбы на первом этаже. Открытая веранда состоит из прямоугольных стволов деодара с панелями с изображением птиц (распространенный мотив в Западных Гималаях) под капителями кронштейнов со всех четырех сторон. Двухэтажные и частично закрытые выступающие веранды, которые они поддерживают, очевидно, были обновлены в последние годы и, вероятно, сделаны из сосны, так как получить разрешение на рубку кедров сегодня крайне сложно. Односкатная крыша над верхней верандой и под главной крышей является интересной особенностью здания, а между ними натянута большая веревка бхунда, которая когда-то использовалась в гималайской церемонии скольжения по веревке. Мы поднялись на первый и второй этажи по ряду стремянок и обнаружили, что в них не хранится зерно, а есть ряд жилых комнат, перемежающихся святынями. Здесь живут несколько семей. На мансардный этаж мы не проникали.

Мы поднялись на первый и второй этажи по ряду стремянок и обнаружили, что в них не хранится зерно, а есть ряд жилых комнат, перемежающихся святынями. Здесь живут несколько семей. На мансардный этаж мы не проникали.

Img 8 jpg

ЧУНГ: Храм Деви Чунгарса

Красиво расположенная деревня Чунг (также известная как Чонг) с крошечной разрушенной крепостью на скале над храмом находится на старом маршруте вверх по долине Парбатти. который использовался всеми путешественниками до того, как современная автобусная дорога была построена примерно в 2000 футах ниже него. Две довольно плохо раскрашенные литографии иллюстрируют книгу Калверта Vazeeri Rupi; Серебряная страна вазиров в Кулу (Лондон, 1873 г.), а «причудливая резьба» на храме упоминается в двух других книгах. Но ни один искусствовед, насколько я знаю, не зафиксировал его в такой степени, тем не менее, это один из самых интересных из многих различных храмов типа шале, которые мы видели. Он возвышается на сухом каменном постаменте с крутыми ступенями, ведущими к двери. Храм имеет размеры 24 фута 2 дюйма спереди и 26 футов 3 дюйма по бокам. У него есть веранда только вдоль фасада, окруженная ширмой, пронизанной четырьмя любопытными зубчатыми окнами (а не обычными могольскими остроконечными арками, которые можно найти на многих закрытых верандах как священных, так и светских зданий на холмах). Между этими окнами и под ними находится декоративная резьба в народном стиле с низким рельефом, изображающая курильщиков кальяна, павлинов, пьющих из высокой вазы, а также различные цветочные и абстрактные узоры.

Храм имеет размеры 24 фута 2 дюйма спереди и 26 футов 3 дюйма по бокам. У него есть веранда только вдоль фасада, окруженная ширмой, пронизанной четырьмя любопытными зубчатыми окнами (а не обычными могольскими остроконечными арками, которые можно найти на многих закрытых верандах как священных, так и светских зданий на холмах). Между этими окнами и под ними находится декоративная резьба в народном стиле с низким рельефом, изображающая курильщиков кальяна, павлинов, пьющих из высокой вазы, а также различные цветочные и абстрактные узоры.

Великолепная ширма, единственная в своем роде, которую мы до сих пор встречали, делит внутреннее пространство храма пополам и действует как иконостас с двустворчатой дверью в центре. Резьба на нем намного лучше, чем на внешней стороне здания, и, вероятно, датируется 18 -м -м веком, поскольку одежда на большинстве фигур могольская, которая стала очень модной в придворных кругах в горах с конца 17 года. 90–20 века, когда местные семьи художников-миниатюристов начали испытывать влияние могольской живописи. Арка над дверью сделана из слоновьих хоботов, как на изображениях Гаджи Лакшми, а в перемычках над ними изображены львы богини, поскольку Чунгарса Деви — это просто местное имя Дурги, которая всегда верхом на льве участвует в битвах с демонами. Рифовые узлы неоднократно фигурируют в декоративной схеме и могут быть напоминанием о кельтском происхождении некоторых племен, поселившихся в Западных Гималаях и в Раджастане (где также встречается этот мотив) после распада империи Гупта в шестом веке. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Деревянная бахрома глубиной в фут свисает с выступающего бруса вдоль верхней части экрана, но художник намеренно убрал ее, чтобы показать резьбу за ней.

Арка над дверью сделана из слоновьих хоботов, как на изображениях Гаджи Лакшми, а в перемычках над ними изображены львы богини, поскольку Чунгарса Деви — это просто местное имя Дурги, которая всегда верхом на льве участвует в битвах с демонами. Рифовые узлы неоднократно фигурируют в декоративной схеме и могут быть напоминанием о кельтском происхождении некоторых племен, поселившихся в Западных Гималаях и в Раджастане (где также встречается этот мотив) после распада империи Гупта в шестом веке. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Деревянная бахрома глубиной в фут свисает с выступающего бруса вдоль верхней части экрана, но художник намеренно убрал ее, чтобы показать резьбу за ней.

Img 5 jpg

Img 7 jpg

ХОХАН: Храм Брахмы

Этот храм-пагода с четырьмя ярусами стоит в большой деревне Хохан, всего в полутора милях к западу от долины Кулу в долине Бхунтар. . Учитывая его близость к главной дороге, любопытно, что он не привлек внимания предыдущих авторов гималайской архитектуры. Харкорт отмечает только четыре отдельно стоящих храма типа пагоды, в районе которых Хохан не находится. Фогель и Лонгхерст придерживаются этого числа. На самом деле мы нашли 13: девять старых и четыре современных, последний в Хурле, построенный в 1970. Это стройная трехъярусная пагода, окрашенная в ярко-голубой и белый цвета.

Харкорт отмечает только четыре отдельно стоящих храма типа пагоды, в районе которых Хохан не находится. Фогель и Лонгхерст придерживаются этого числа. На самом деле мы нашли 13: девять старых и четыре современных, последний в Хурле, построенный в 1970. Это стройная трехъярусная пагода, окрашенная в ярко-голубой и белый цвета.

Храм Хохана должен быть где-то между 70 и 80 футами в высоту, довольно неправильных пропорций с очень широким нижним ярусом. Интересной особенностью конструкции является то, что верхняя крыша прямоугольная, а не круглая, как во всех других зарегистрированных нами примерах. По верхнему коньку, как и в постройках 2-го и 3-го типа, проходит тяжелая балка с тремя деревянными навершиями. Резные галереи отделяют три верхних этажа искусно изогнутыми стойками, исходящими из спин птиц и поддерживающими последовательные односкатные крыши. Еще одна особенность — стилизованные лошадиные головы в нижней части каждого угла второй и третьей крыш, каждая из которых имеет выступающую каменную плитку для защиты от непогоды. Декоративная резьба на нижнем этаже представляет собой барельеф в увлекательном примитивном стиле, который мы назвали стилем Пикассо.

Декоративная резьба на нижнем этаже представляет собой барельеф в увлекательном примитивном стиле, который мы назвали стилем Пикассо.

Img 11 jpg

ПАРАШАР: Храм Парашара Риши

Этот причудливо утонченный храм типа пагоды расположен в районе Манди в котловине зеленых холмов рядом с небольшим озером с плавучим островом на высоте около 9000 футов. На юге долины ярко-красных рододендронов сбегают к реке Беас примерно в 20 милях, а на севере открывается великолепный вид на 20 000-футовые снежные пики Лахул и Спити, примерно в 50 милях. Он явно древнего происхождения, и резьба на корпусе храма с переплетенными змеями, птицами, панелями из горшков и листвы, богами и богинями, геральдическими зверями и множеством абстрактных узоров настолько совершенна, что я склонен поставить его раньше, чем на знаменитом храме Хидимбы в Манали, который датируется 1553 годом и на котором декоративная резьба на фасаде далеко не сравнима по качеству с резьбой в Парашаре. Дверная рама святилища — самая сложная из всех, что я когда-либо видел в горах, и самая красивая из всех, что я видел в классическом стиле на равнинах: высшее произведение искусства. Он состоит из семи дверных косяков, каждый из которых немного отступает от настоящей двери, и семи наложенных друг на друга перемычек. Наружные косяки дверей и верхняя перемычка украшены жирными чешуйчатыми переплетающимися змеями в один сплошной узор.

Он состоит из семи дверных косяков, каждый из которых немного отступает от настоящей двери, и семи наложенных друг на друга перемычек. Наружные косяки дверей и верхняя перемычка украшены жирными чешуйчатыми переплетающимися змеями в один сплошной узор.

Следующие друг за другом крыши покрыты сланцем из сланцевых карьеров Манди. В храме Парашара Риши находится панель высотой 16 дюймов с изображением четырехрукого женского божества в длинной складчатой юбке с малой (гирляндой). Она стоит на том, что я считаю местной версией макары, гибридного монстра, обычно напоминающего крокодила и очень распространенного в классическом индийском искусстве. Кажется, она держит его язык в одной из своих правых рук, а хвост — в одной из левой. Две ее оставшиеся руки держат серп и пурна-кумбху (кувшин с водой). Последняя является атрибутом речных богинь Ганги и Ямуны, и тот факт, что она стоит на макаре, указывает на то, что она Ганга. Однако она не находится в обычном положении речной богини в храме, который находится по обе стороны от дверной рамы целлы. В Парашаре она находится на внешней левой стене храма, и я впервые вижу ее изображенной с четырьмя руками. По этой причине она может изображать Дургу, стоящую на демоне-бизоне. Индуистская иконография в горах становится очень запутанной.

В Парашаре она находится на внешней левой стене храма, и я впервые вижу ее изображенной с четырьмя руками. По этой причине она может изображать Дургу, стоящую на демоне-бизоне. Индуистская иконография в горах становится очень запутанной.

Img 10 jpg

Img 9 jpg

NITHAR DHANAH: Temple of Dhaneswari Devi (Durga)

Эта небольшая деревня является одним из нескольких карманов браминов во Внешнем Сарадже, где живут исключительно коренные жители. (известный как Холис) перенесены в пригород немного дальше. Он расположен в долине Сатледж, примерно в 2000 футах над рекой, и изящный маленький храм Дурги выполнен в том, что я называю — по крайней мере условно — стилем долины Сатледж, представляющим собой сплав типов три и четыре, шале и пагоды: первый действует как мандапа (зал классического храма равнинного типа), а второй — как Шихара (башня над святилищем). Единственная круглая крыша пагоды возвышается над галереей, украшенной знакомым мотивом противоборствующих птиц.