Изба внутри рисунок для детей

Русская изба, избушка, домик в деревне, природный пейзаж с изображением деревянных домов — предмет для вдохновения многих художников. Русскую избу легко изобразить при помощи рисования простых линий и геометрических фигур, поэтому нарисовать ее может ребенок. А если добавить большей реалистичных деталей, теней и перспективы — можно создать настоящий шедевр. В этом уроке мы научимся рисовать русскую избу снаружи и внутри со всем ее составляющим. Итак, начнем!

Изба снаружи

Для начала мы узнаем, как поэтапно нарисовать русскую избу снаружи. Для ясности, каждая новая деталь на изображении будет выделяться красным цветом. Вы же можете выполнять всю работу простым карандашом.

Этап 1

Рисуем общие очертания будущего дома. Две наклонные линии вверху — крыша, и три линии — основания и стены дома.

Этап 2

Теперь перейдем к крыше обозначенной выше красным цветом.

Этап 3

У любого дома есть основание, на которой стоит остальная конструкция. Изобразим основание в виде прямоугольника.

Этап 4

Чтобы было видно, что дом сделан из бревен, нарисуем расположенные друг над другом кружочки возле правой и левой стен.

Этап 5

Традиционно в изображении дома рисуют одно — два окна. И так, как мы смотрим на дом спереди — видим третье окно чердака, заостренное сверху по форме крыши.

Этап 6

Нарисуем ставни в форме прямоугольников и дорисуем окна чердака, как показано на изображении ниже.

Этап 7

Дорисуем два главных окна. Чуть позже в этом уроке будет подробно описано рисование окон.

Этап 8

Окна в русской избе оформляли декоративно. Рисовали цветы на ставнях, прибивали вырезанные из дерева узоры. Изобразим над окнами декоративные дощечки, как показано на рисунке. И, конечно, какая изба без трубы — нарисуем трубу.

Этап 9

Изобразим дощатую и каменную поверхность дома.

Дом готов! Смотрится интересно.

Рисуем карандашом

Для рисунка карандашом есть свои техники, поэтому в этой части урока мы отдельно рассмотрим, как рисовать русскую избу карандашом. Используйте основы построения из первой части урока, добавляйте детали из воображения, меняйте их местами, главное здесь — изобразить дом при помощи карандаша.

Рисуем общие очертания дома тонкой линией.

Обводим линии крыши, как показано на рисунке. Можно сильней давить на карандаш, или накладывать одни штрихи на другие.

Рисуем окна и брёвна поверх линии стен.

Прорисовываем детали: ставни, трубу, доски и резьбу на срезе бревен.

Поверхность брёвен имеет округлую форму, поэтому на стыке между ними образуется тень. Изобразим тень легкой штриховкой.

На выступающей части бревен образуется блик — это место должно остаться светлым. Закрасим повороты брёвен так, чтобы штриховка была немного светлее места тени. Так получится объем.

Теперь завершим рисунок. По такому-же принципу, как показано выше изобразим светотень на окнах, крыше, трубе и других деталях, которые будут в вашем рисунке. Штрихами изобразим небо и траву, — чем ближе к зрителю, тем трава будет реже, и наоборот. Можно экспериментировать, главное, чтобы линии были легкими и уверенными.

Убранство русской избы

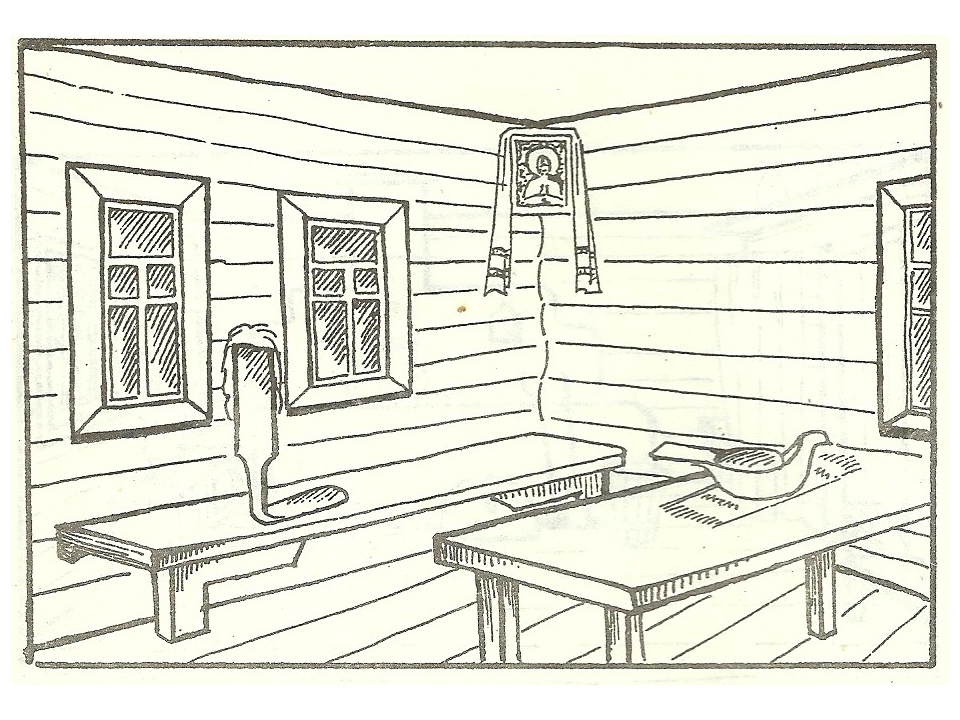

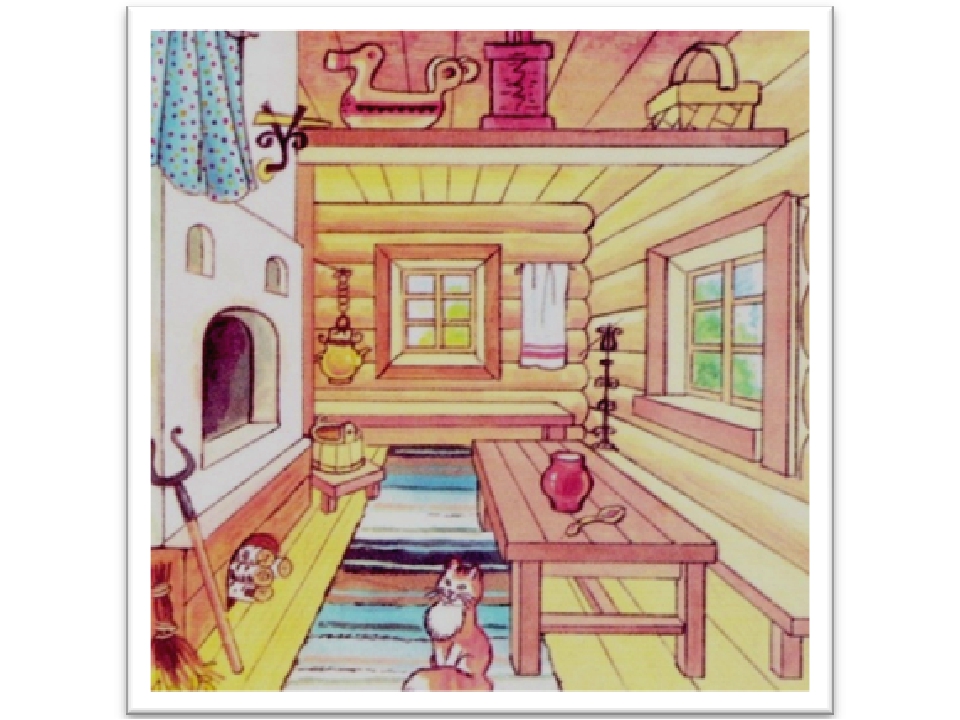

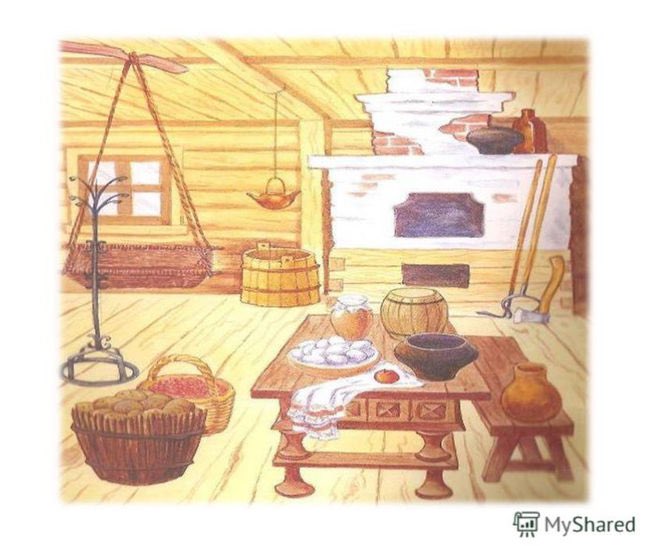

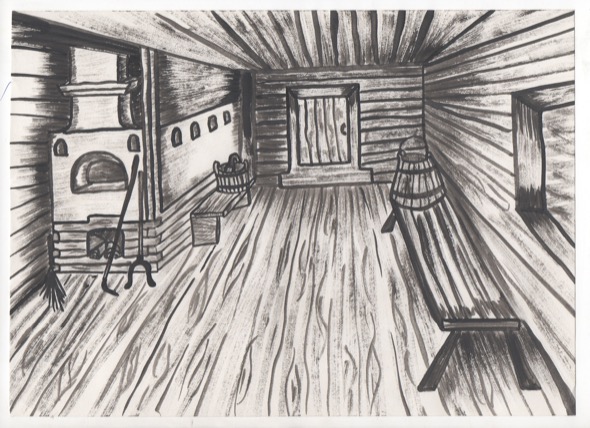

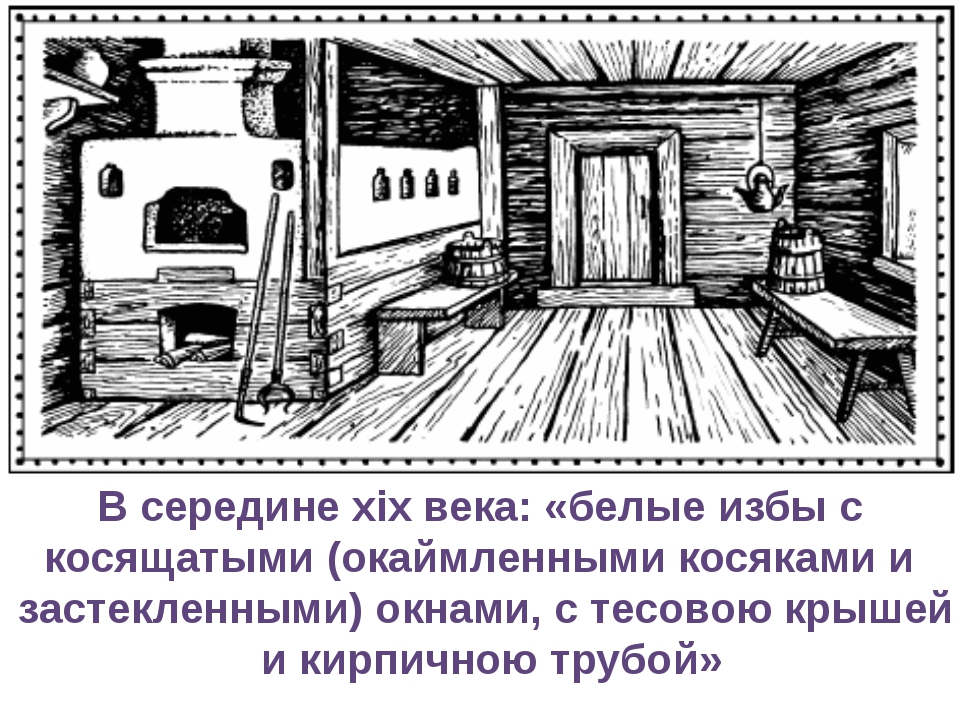

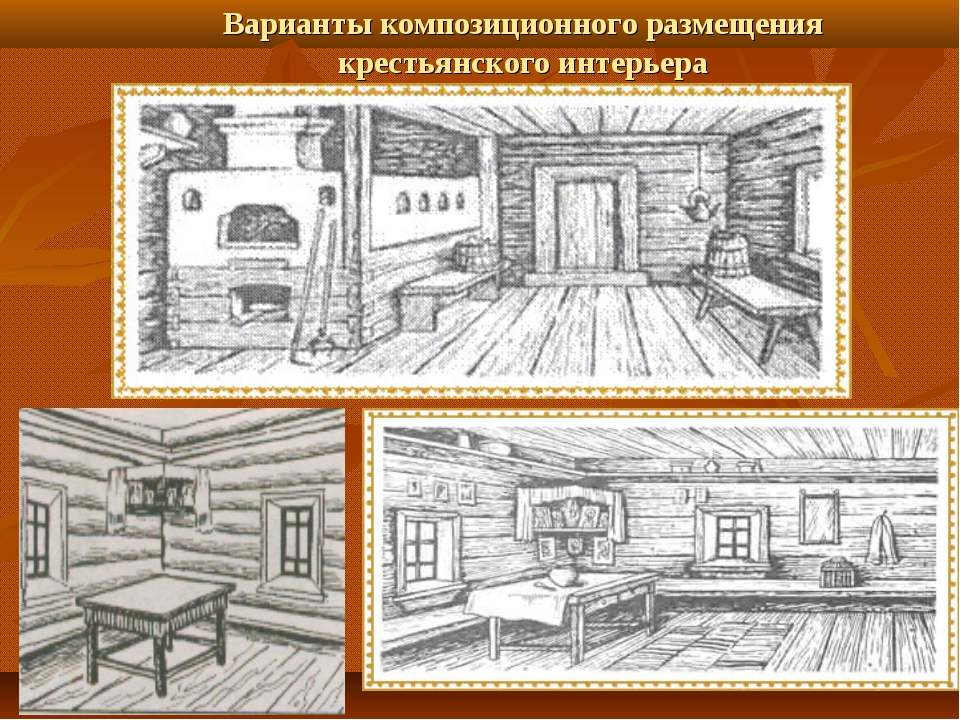

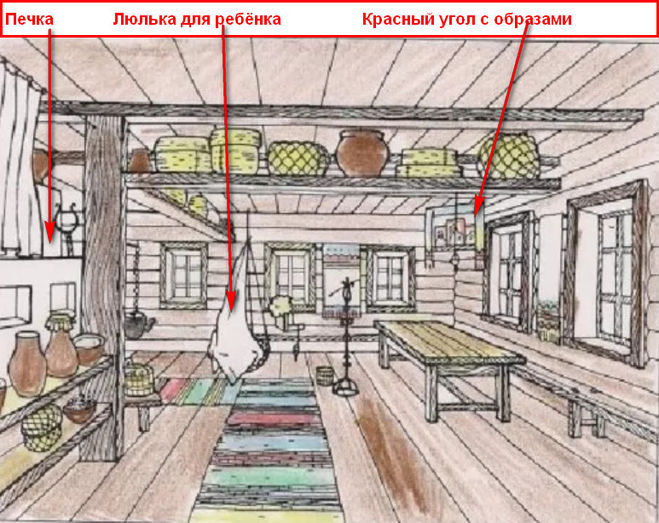

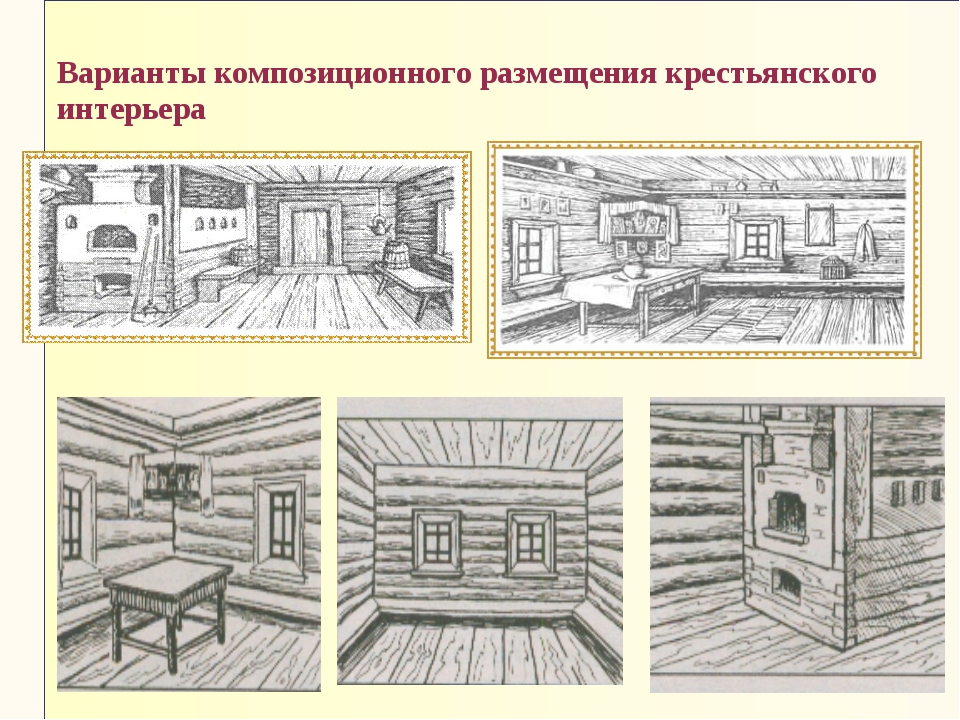

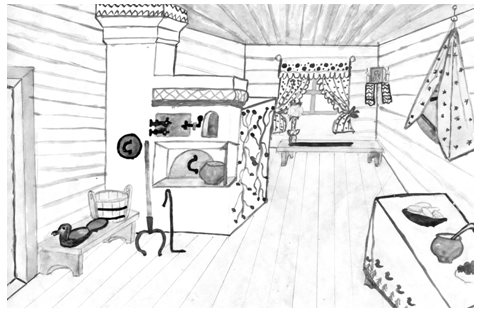

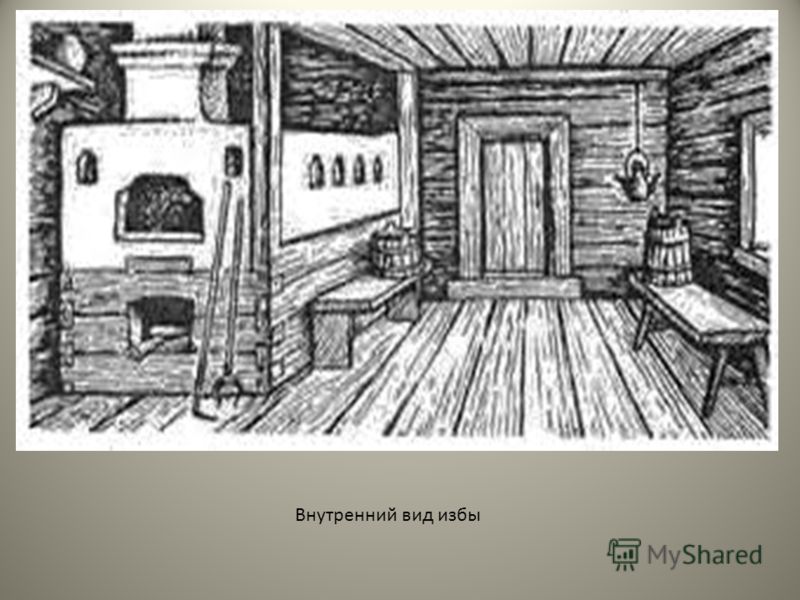

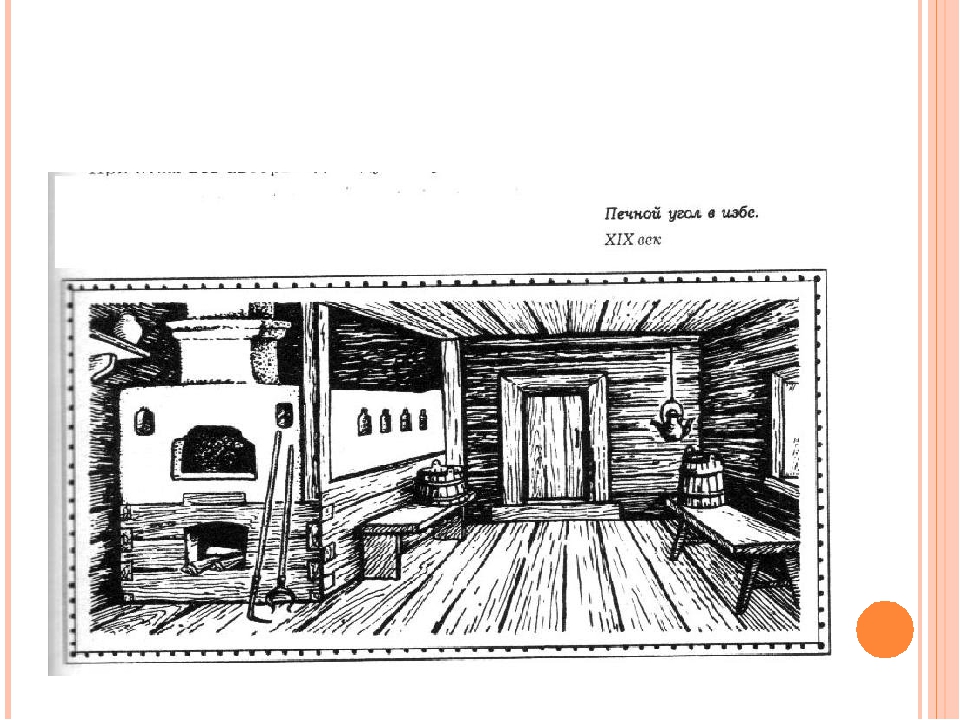

В этой части урока мы узнаем, как нарисовать русскую избу внутри.

Создаем перспективу. Рисуем 2 прямоугольника — один в другом, и соединяем углы, как показано на рисунке. Размер и расположение прямоугольников зависит от того, какую комнату мы хотим получить в итоге.

Расставляем предметы. В русскую избе мы видим печь, скамью, полочки для посуды и других вещей , люльку, веретено и икону. Чтобы правильно расставлять предметы в перспективе нужно проводить линии параллельно основным, изображенным выше. Это не сложно, главное ровно провести линии и представить, как оно будет выглядеть в результате.

Это не сложно, главное ровно провести линии и представить, как оно будет выглядеть в результате.

Добавляем в готовую комнату светотень. Представим, откуда падает свет и какая поверхность останется светлой. Посмотрим в каких местах будет падать тень от предметов. Чтобы показать деревянную поверхность внутри дома изображаем рельеф доски за счет тени.

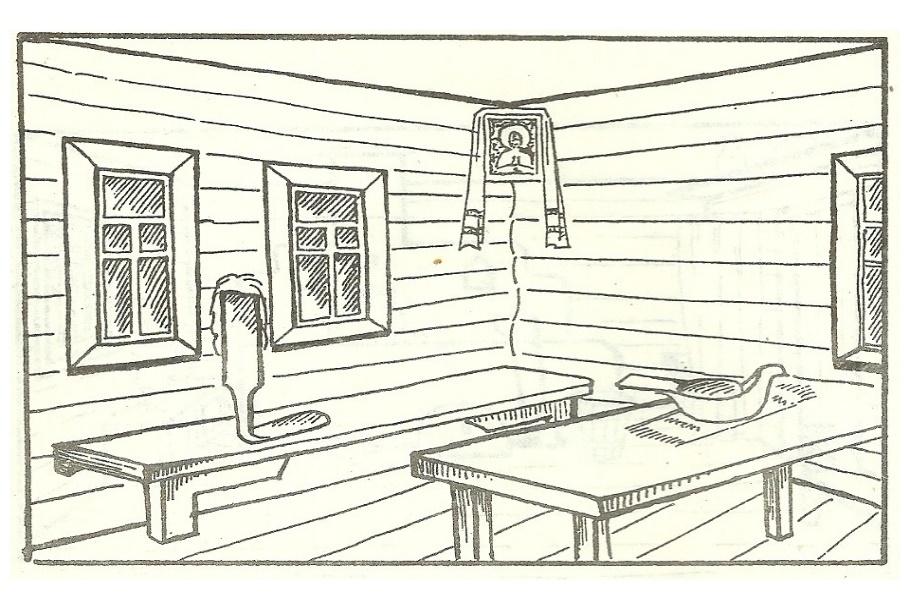

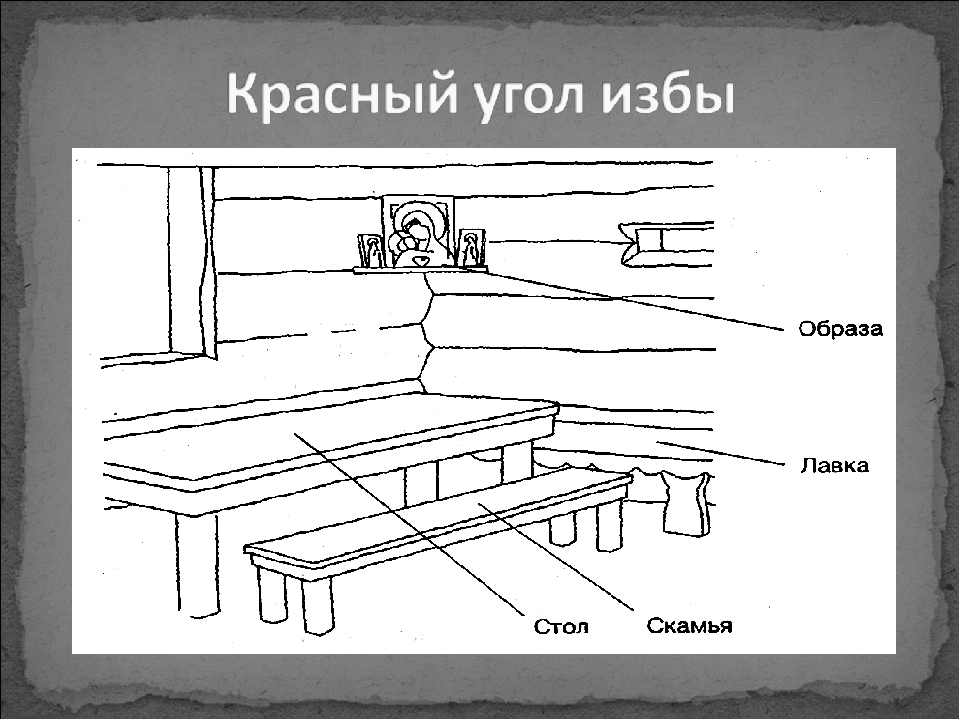

Красный угол

Красный угол в русской избе — это место с иконой столом и скамейкой. Посмотрим, как нарисовать красный угол русской избы.

Рисуем комнату в перспективе, как это показано выше. Добавляем в комнату стол и скамью.

В углу комнаты, ближе к потолку рисуем прямоугольник — это будет икона. Из нижней части прямоугольника выводим дугу, сверху рисуем круг и закрашиваем фон вокруг них. Рисуем полочку под икону. При желании можно прорисовать икону более детально.

Осталось детально рассмотреть, как нарисовать русскую печь в избе и окна. Рисуем печь.

Рисуем печь по законам перспективы, описанными выше.

Рисуем печь с мелкими деталями.

В заключении посмотрим, каким можно нарисовать окно русской избы.

Резьба на окнах может представлять из себя узор, или любое другое изображение. Может быть частью ставни, или прикрепляться отдельно.

Резьба может выполняться в объеме, проекции, или быть плоской.

Для рисунка окна можно учитывать время года, чтобы изобразить аналогичные погоде рисунки на ставнях, узоры на стеклах от мороза, если к примеру, это зима. Можно соединять рисунок с готовой резьбой.

В этом уроке будет показано, как нарисовать русскую избу поэтапно карандашом. На самом деле рисовать избу не так уж и сложно, особенно если вы видели такое строение в настоящей жизни или на картинках и фотографиях. Давайте попробуем нарисовать такое здание поэтапно.

Первым делом рисуем почти прямоугольник без верхней части, вот таким образом. Желательно, конечно, чтобы стороны были ровными. Кстати, вам точно будет полезно узнать, как нарисовать дом, попробуйте!

Теперь нам нужно сделать набросок крыши вот такими линиями.

Прорисуем крышу избы вот таким образом, чтобы все выглядело красиво и аккуратно.

Сотрем верхние лишние линии, рисуем стороны избы и ее фундамент.

По бокам нужно нарисовать бревна, из которых и состоит русская изба.

Далее нам потребуется нарисовать три окна – одно на чердаке и два снизу.

Дорисовываем маленькому чердачному окну избы детали. Добавляем на нижние окна створки.

Теперь рисуем стекла и перегородки окон избы.

Сверху окон можно нарисовать украшения. На крыше рисуем печную трубу.

Добавим деталей – линии бревен на стене и крыше избы, кирпичный узор на трубу.

Раскрасьте полученный рисунок, добавьте пейзаж – речку, озеро или лес.

Надеемся, что рисовать избу поэтапно было интересно и увлекательно.

Рисовать русскую избу изнутри очень интересно! Для этого обведем прямоугольник посередине листа. Соединим его края с краями листа и досками «обошьем». Наметим окна и двери. Равномерно разукрасим стены, затем окно.

Наметим окна и двери. Равномерно разукрасим стены, затем окно.

Обведем рисунок фломастерами.

На белом листе нарисуем печку, сундук, половик, занавеску.

Вырежем и наклеим. Вот, что у нас получилось:

Нарисовать комнату в избе

Автор На чтение 12 мин. Опубликовано

Русская изба, избушка, домик в деревне, природный пейзаж с изображением деревянных домов — предмет для вдохновения многих художников. Русскую избу легко изобразить при помощи рисования простых линий и геометрических фигур, поэтому нарисовать ее может ребенок. А если добавить большей реалистичных деталей, теней и перспективы — можно создать настоящий шедевр. В этом уроке мы научимся рисовать русскую избу снаружи и внутри со всем ее составляющим. Итак, начнем!

Изба снаружи

Для начала мы узнаем, как поэтапно нарисовать русскую избу снаружи. Для ясности, каждая новая деталь на изображении будет выделяться красным цветом. Вы же можете выполнять всю работу простым карандашом.

Для ясности, каждая новая деталь на изображении будет выделяться красным цветом. Вы же можете выполнять всю работу простым карандашом.

Этап 1

Рисуем общие очертания будущего дома. Две наклонные линии вверху — крыша, и три линии — основания и стены дома.

Этап 2

Теперь перейдем к крыше обозначенной выше красным цветом. Обведем линии, как показано на рисунке.

Этап 3

У любого дома есть основание, на которой стоит остальная конструкция. Изобразим основание в виде прямоугольника.

Этап 4

Чтобы было видно, что дом сделан из бревен, нарисуем расположенные друг над другом кружочки возле правой и левой стен.

Этап 5

Традиционно в изображении дома рисуют одно — два окна. И так, как мы смотрим на дом спереди — видим третье окно чердака, заостренное сверху по форме крыши.

Этап 6

Нарисуем ставни в форме прямоугольников и дорисуем окна чердака, как показано на изображении ниже.

Этап 7

Дорисуем два главных окна. Чуть позже в этом уроке будет подробно описано рисование окон.

Этап 8

Окна в русской избе оформляли декоративно. Рисовали цветы на ставнях, прибивали вырезанные из дерева узоры. Изобразим над окнами декоративные дощечки, как показано на рисунке. И, конечно, какая изба без трубы — нарисуем трубу.

Этап 9

Изобразим дощатую и каменную поверхность дома.

Дом готов! Смотрится интересно.

Рисуем карандашом

Для рисунка карандашом есть свои техники, поэтому в этой части урока мы отдельно рассмотрим, как рисовать русскую избу карандашом. Используйте основы построения из первой части урока, добавляйте детали из воображения, меняйте их местами, главное здесь — изобразить дом при помощи карандаша.

Рисуем общие очертания дома тонкой линией.

Обводим линии крыши, как показано на рисунке. Можно сильней давить на карандаш, или накладывать одни штрихи на другие.

Рисуем окна и брёвна поверх линии стен.

Прорисовываем детали: ставни, трубу, доски и резьбу на срезе бревен.

Поверхность брёвен имеет округлую форму, поэтому на стыке между ними образуется тень. Изобразим тень легкой штриховкой.

На выступающей части бревен образуется блик — это место должно остаться светлым. Закрасим повороты брёвен так, чтобы штриховка была немного светлее места тени. Так получится объем.

Теперь завершим рисунок. По такому-же принципу, как показано выше изобразим светотень на окнах, крыше, трубе и других деталях, которые будут в вашем рисунке. Штрихами изобразим небо и траву, — чем ближе к зрителю, тем трава будет реже, и наоборот. Можно экспериментировать, главное, чтобы линии были легкими и уверенными.

Убранство русской избы

В этой части урока мы узнаем, как нарисовать русскую избу внутри.

Создаем перспективу. Рисуем 2 прямоугольника — один в другом, и соединяем углы, как показано на рисунке. Размер и расположение прямоугольников зависит от того, какую комнату мы хотим получить в итоге.

Размер и расположение прямоугольников зависит от того, какую комнату мы хотим получить в итоге.

Расставляем предметы. В русскую избе мы видим печь, скамью, полочки для посуды и других вещей , люльку, веретено и икону. Чтобы правильно расставлять предметы в перспективе нужно проводить линии параллельно основным, изображенным выше. Это не сложно, главное ровно провести линии и представить, как оно будет выглядеть в результате.

Добавляем в готовую комнату светотень. Представим, откуда падает свет и какая поверхность останется светлой. Посмотрим в каких местах будет падать тень от предметов. Чтобы показать деревянную поверхность внутри дома изображаем рельеф доски за счет тени.

Красный угол

Красный угол в русской избе — это место с иконой столом и скамейкой. Посмотрим, как нарисовать красный угол русской избы.

Рисуем комнату в перспективе, как это показано выше. Добавляем в комнату стол и скамью.

В углу комнаты, ближе к потолку рисуем прямоугольник — это будет икона. Из нижней части прямоугольника выводим дугу, сверху рисуем круг и закрашиваем фон вокруг них. Рисуем полочку под икону. При желании можно прорисовать икону более детально.

Из нижней части прямоугольника выводим дугу, сверху рисуем круг и закрашиваем фон вокруг них. Рисуем полочку под икону. При желании можно прорисовать икону более детально.

Осталось детально рассмотреть, как нарисовать русскую печь в избе и окна. Рисуем печь.

Рисуем печь по законам перспективы, описанными выше.

Рисуем печь с мелкими деталями.

В заключении посмотрим, каким можно нарисовать окно русской избы.

Резьба на окнах может представлять из себя узор, или любое другое изображение. Может быть частью ставни, или прикрепляться отдельно.

Резьба может выполняться в объеме, проекции, или быть плоской.

Для рисунка окна можно учитывать время года, чтобы изобразить аналогичные погоде рисунки на ставнях, узоры на стеклах от мороза, если к примеру, это зима. Можно соединять рисунок с готовой резьбой.

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени – это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

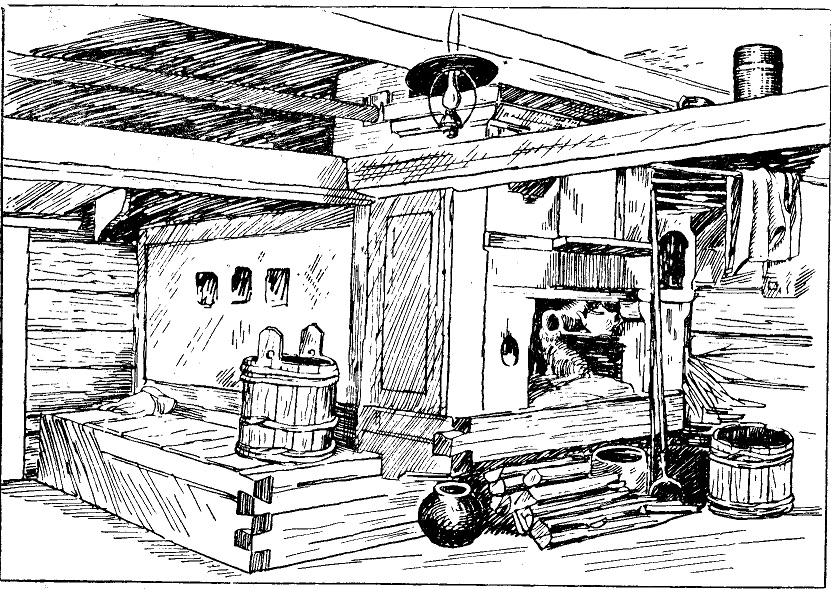

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись – это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах – лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

В этом уроке будет показано, как нарисовать русскую избу поэтапно карандашом. На самом деле рисовать избу не так уж и сложно, особенно если вы видели такое строение в настоящей жизни или на картинках и фотографиях. Давайте попробуем нарисовать такое здание поэтапно.

Первым делом рисуем почти прямоугольник без верхней части, вот таким образом. Желательно, конечно, чтобы стороны были ровными. Кстати, вам точно будет полезно узнать, как нарисовать дом, попробуйте!

Теперь нам нужно сделать набросок крыши вот такими линиями.

Прорисуем крышу избы вот таким образом, чтобы все выглядело красиво и аккуратно.

Сотрем верхние лишние линии, рисуем стороны избы и ее фундамент.

По бокам нужно нарисовать бревна, из которых и состоит русская изба.

Далее нам потребуется нарисовать три окна – одно на чердаке и два снизу.

Дорисовываем маленькому чердачному окну избы детали. Добавляем на нижние окна створки.

Теперь рисуем стекла и перегородки окон избы.

Сверху окон можно нарисовать украшения. На крыше рисуем печную трубу.

Добавим деталей – линии бревен на стене и крыше избы, кирпичный узор на трубу.

Раскрасьте полученный рисунок, добавьте пейзаж – речку, озеро или лес.

Надеемся, что рисовать избу поэтапно было интересно и увлекательно.

Русская изба: мудрость наших предков

Русская изба: где и как строили избы наши предки, устройство и декор, элементы избы, видео, загадки и пословицы об избе и разумном ведении домашнего хозяйства.

«Ах, какие хоромы!» — так часто говорим мы сейчас о просторной новой квартире или даче. Говорим, не задумываясь о смысле этого слова. Ведь хоромы – это крестьянское старинное жилище, состоящее из нескольких построек. Что же за хоромы были у крестьян в их русских избах? Как была устроена русская традиционная изба?

В этой статье:

— где строили раньше избы?

— отношение к русской избе в русской народной культуре,

— устройство русской избы,

— убранство и декор русской избы,

— русская печь и красный угол, мужская и женская половины русского дома,

— элементы русской избы и крестьянского двора (словарик),

— пословицы и поговорки, приметы о русской избе.

Поскольку я родом с севера и выросла на Белом море, то я покажу в статье фотографии северных домов. А эпиграфом к своему рассказу о русской избе я выбрала слова Д. С. Лихачева:

«Русский Север! Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим краем.Когда впервые мальчиком тринадцати лет я проехал по Баренцеву и Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских избах, послушал песни и сказки, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось, что только так и можно жить по-настоящему: размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворения… В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современности и истории, акварельной лиричности воды, земли, неба, грозной силы камня, бурь, холода, снега и воздуха» (Д.С. Лихачев. Русская культура. – М., 2000. – С. 409-410).

Где строили раньше избы?

Любимым местом для возведения деревни и строительства русских изб был берег реки или озера. Крестьяне при этом руководствовались и практичностью – близость к реке и лодке как средству передвижения, но и эстетическими причинами. Из окон избы, стоящей на высоком месте, открывался красивый вид на озеро, леса, луга, поля, а также на свой двор с амбарами, на баню у самой реки.

Крестьяне при этом руководствовались и практичностью – близость к реке и лодке как средству передвижения, но и эстетическими причинами. Из окон избы, стоящей на высоком месте, открывался красивый вид на озеро, леса, луга, поля, а также на свой двор с амбарами, на баню у самой реки.

Северные деревни видны издалека, они никогда не располагались в низменностях, всегда на холмах, у леса, у воды на высоком берегу реки, становились центром красивой картины единения человека и природы, вписывались органично в окружающий ландшафт. На самом высоком месте строили обычно церковь и колокольню в центре села.

Дом строился основательно, «на века», место для него подбиралось достаточно высокое, сухое, защищенное от холодных ветров – на высоком холме. Деревни старались располагать там, где были плодородные земли, богатые луга, лес, река или озеро. Избы ставились так, чтобы к ним был обеспечен хороший подъезд и подход, а окна были обращены «на лето» — на солнечную сторону.

На севере дома старались располагать на южном склоне холма, чтобы его вершина надежно закрывала дом от буйных холодных северных ветров. Южная сторона всегда будет хорошо прогреваться, и в доме будет тепло.

Если рассматривать расположение избы на участке, то ее старались расположить ближе к северной его части. Дом закрывал от ветра садово- огородную часть участка.

В плане ориентации русской избы по солнцу (север, юг, запад, восток) тоже было особое строение деревни. Очень было важно, чтобы окна жилой части дома были расположены по солнцу. Для лучшей освещенности домов в рядах их ставили в шахматном порядке относительно друг друга. Все дома на улицах деревни «смотрели» в одну сторону – на солнце, на реку. Из окна можно было видеть восходы и закаты, движение судов по реке.

Благополучным местом для строительства избы считалось место, на которое ложиться отдыхать рогатый скот. Ведь коровы рассматривались нашими предками как плодородная живительная сила, ведь корова часто была кормилицей семьи.

Старались не строить дома на болотах или рядом с ними, эти места считались «зяблыми», и урожай на них часто страдал от заморозков. А вот речка или озеро рядом с домом – это всегда хорошо.

Выбирая место для строительства дома, мужчины гадали – использовали эксперимент. Женщины в нем никогда не участвовали. Брали овечью шерсть. Ее помещали в глиняный горшок. И оставляли на ночь на месте будущего дома. Результат считался положительным, если к утру шерсть отсыреет. Значит, дом будет богатым.

Были и другие гадания – эксперименты. Например, вечером оставляли на ночь мел на месте будущего дома. Если мел привлек муравьев, то это считалось хорошим знаком. Если же муравьи не живут на этой земле, то лучше дом здесь не ставить. Результат проверяли утром на следующий же день.

Рубить дом начинали ранней весной (Великим постом) или в другие месяцы года в новолуние. Если же дерево срубить на убывающей Луне, то оно будет быстро гнить, поэтому и был такой запрет. Были и более жесткие предписания по дням. Лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. Лучшим временем для заготовки дерева считали декабрь – январь, по первым морозам, когда лишняя влага выходит из ствола. Не рубили для дома сухие деревья или деревья с наростами, деревья, которые при срубке упало на север. Эти поверья относились именно к деревьям, другие материалы такими нормами не обставлялись.

Были и более жесткие предписания по дням. Лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. Лучшим временем для заготовки дерева считали декабрь – январь, по первым морозам, когда лишняя влага выходит из ствола. Не рубили для дома сухие деревья или деревья с наростами, деревья, которые при срубке упало на север. Эти поверья относились именно к деревьям, другие материалы такими нормами не обставлялись.

Не рекомендовалось строить дом на дороге или на перекрестке. Ведь дом – воплощение спокойствия, постоянства, стабильности, а не постоянных изменений как дорога.

Не строили дома на месте домов, сожженных молнией. Считалось, что молнией Илья – пророк поражает места нечистой силы. Не строили дома также там, где ранее была баня, где кто-то поранился топором или ножом, где найдены человеческие кости, где раньше была баня или раньше проходила дорога, где произошло какое-то несчастье, например, наводнение.

Отношение к русской избе в народной культуре

Дом на Руси имел много названий: изба, хата, терем, холупы, хоромы, хоромина и храм. Да, не удивляйтесь –храм! Хоромы (изба) приравнивались к храму, ведь храм – это тоже дом, Дом Божий! А в избе всегда был святой, красный угол.

Да, не удивляйтесь –храм! Хоромы (изба) приравнивались к храму, ведь храм – это тоже дом, Дом Божий! А в избе всегда был святой, красный угол.

Крестьяне относились к дому как к живому существу. Даже названия частей дома похожи на названия частей тела человека и его мира! Это особенность именно русского дома – «человеческие», то есть антропоморфные названия частей избы:

- Чело избы – это ее лицо. Челом могли называться фронтон избы и наружное отверстие в печи.

- Причелина – от слова «чело», то есть украшение на челе избы,

- Наличники – от слова «лицо», «на лице» избы.

- Очелье – от слова «очи», окно. Так называлась и часть женского головного убора, так же называлось и украшение окна.

- Лоб – так называлась лобовая доска. Были и «лобовины» в конструкции дома.

- Пята, стопа – так называлась часть дверей.

Были в устройстве избы и двора и зооморфные названия: «быки», «курицы», «конек», «журавель»- колодец.

Слово «изба» происходит от древнеславянского «истьба». «Истьбою, истопкою» назывался отапливаемый жилой сруб (а «клеть» — это неотапливаемый сруб жилого дома).

Дом и изба были для людей живыми моделями мира. Дом был тем сокровенным местом, в котором люди выражали представления о себе, о мире, строили свой мир и свою жизнь по законам гармонии. Дом – это часть жизни и способ соединять и формировать свою жизнь. Дом – это сакральное пространство, образ рода и родины, модель мира и жизни человека, связь человека с миром природы и с Богом. Дом – это пространство, которое человек строит своими руками, и которое с ним с первых до последних дней его жизни на Земле. Строительство дома – повторение человеком дела Творца, ведь человеческое жилище, по представлениям народа – это малый мир, созданный по правилам «большого мира».

По внешнему виду русского дома можно было определить социальный статус, вероисповедание, национальность его хозяев. В одной деревне не было двух совершенно одинаковых домов, ведь каждая изба несла в себе индивидуальность и отражала внутренний мир рода, в ней проживающего.

Для ребенка дом- это первая модель внешнего большого мира, он «кормит» и «взращивает» дитя, дитя «впитывает» из дома законы жизни в большом взрослом мире. Если дитя выросло в светлом уютном добром доме, в доме, в котором царит порядок – то так ребенок и будет дальше строить свою жизнь. Если же в доме хаос – то хаос и в душе, и в жизни человека. С детства ребенок осваивал систему представлений о своем доме – изле и его строении – матица, красный угол, женская и мужская части дома.

Дом традиционно в русском языке используется как синоним слова «родина». Если у человека нет чувства дома – то нет и чувства родины! Привязанность к дому, забота о нем считались добродетелью. Дом и русская изба- воплощение родного, безопасного пространства. Использовалось слово «дом» и в смысле «семья» — так и говорили «На холме четыре дома» — это означало, что четыре семьи. В русской избе под одной крышей жили и вели общее хозяйство несколько поколений рода – деды, отцы, сыновья, внуки.

Внутреннее пространство русской избы издавна ассоциировалось в народной культуре как пространство женщины – она за ним следила, наводила порядок и уют. А вот внешнее пространство – двор и далее – это было пространство мужчины. Дедушка моего мужа до сих пор вспоминает такой разделение обязанностей, которое было принято в семье наших прапрародителей: женщина носила воду из колодца для дома, для приготовления еды. А мужчина тоже носил воду из колодца, но для коров или лошадей. Позором считалось, если женщина начинала выполнять мужские обязанности или наоборот. Поскольку жили большими семьями – то проблем не было. Если кто-то из женщин сейчас не мог носить воду – то эту работу выполняла другая женщина семьи.

В доме также строго соблюдалась мужская и женская половина, но об этом еще будет разговор далее.

На Русском Севере жилые помещения и хозяйственные были объединены под одной крышей, чтобы можно было вести хозяйство, не выходя из дома. Так проявлялась жизненная смекалка северян, живущих в суровых холодных природных условиях.

Дом понимался в народной культуре как центр главных жизненных ценностей – счастье, достаток, процветание рода, вера. Одной из функций избы и дом была функция защитная. Резное деревянное солнце под крышей – пожелание счастья и благополучия хозяевам дома. Изображение роз (которые на севере не растут) – пожелание счастливой жизни. Львы и львицы в росписи – языческие обереги, отпугивающие своим страшным видом зло.

Пословицы про избу

На крыше – тяжелый конек из дерева – знак солнца. В доме обязательно была домашняя божница. Интересно о коньке написал С. Есенин: «Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним – колеснице» (Некрасова М,А. Народное искусство России. – М., 1983)

Дом строился очень пропорционально и гармонично. В его конструкции – закон золотого сечения, закон природной гармонии в пропорциях. Строили без измерительного инструмента и сложных расчетов – по чутью, как душа подсказывала.

Строили без измерительного инструмента и сложных расчетов – по чутью, как душа подсказывала.

В русской избе иногда жила семья из 10 или даже 15-20 человек. В ней готовили пищу и ели, спали, ткали, пряли, ремонтировали утварь, занимались всеми домашними работами.

Миф и правда о русской избе. Бытует мнение, что в русских избах было грязно, была антисанитария, болезни, нищета и темнота. Я тоже так раньше думала, так нас учили в школе. Но это совершенно не соответствует истине! Я спрашивала свою бабушку незадолго до ее ухода в мир иной, когда ей уже было за 90 лет (она выросла недалеко от Няндомы и Каргополя на Русском Севере в Архангельской области), как жили в их деревне в ее детстве – неужели мыли и убирали дом раз в году и жили в темноте и в грязи?

Она была очень удивлена и рассказала, что всегда в доме было не просто чисто, а очень светло и уютно, красиво. Ее мама (моя прабабушка) вышивала и вязала красивейшие подзоры к кроватям взрослых и детишек. Каждая кроватка и люлечка были украшены ее подзорами. И у каждой кроватки — свой узор! Представляете, какой это труд! И какая красота в обрамлении каждой кроватки! Ее папа (мой прадедушка) вырезал красивые орнаменты на всей домашней утвари и мебели. Она вспоминала, как была ребенком под присмотром своей бабушки вместе со своими сестрами и братьями (моей прапрабабушки). Они не только играли, но и помогали взрослым. Бывало, вечером ее бабушка скажет детям: «Скоро мать и отец с поля придут, надо в доме прибрать». И ай – да! Дети берут веники, тряпки, наводят полный порядок, чтобы ни соринки в углу не было, ни пылинки, и все вещи на своих местах были. К приходу матери и отца дом был всегда чистый. Дети понимали, что взрослые пришли с работы, устали и им надо помогать. Еще она вспомнила, как ее мама всегда белила печку чтобы печь была красивой и в доме было уютно. Даже в день родов ее мама (моя прабабушка) белила печку, а потом пошла рожать в баню. Бабушка вспоминала, как она , будучи старшей дочерью, ей помогала.

Каждая кроватка и люлечка были украшены ее подзорами. И у каждой кроватки — свой узор! Представляете, какой это труд! И какая красота в обрамлении каждой кроватки! Ее папа (мой прадедушка) вырезал красивые орнаменты на всей домашней утвари и мебели. Она вспоминала, как была ребенком под присмотром своей бабушки вместе со своими сестрами и братьями (моей прапрабабушки). Они не только играли, но и помогали взрослым. Бывало, вечером ее бабушка скажет детям: «Скоро мать и отец с поля придут, надо в доме прибрать». И ай – да! Дети берут веники, тряпки, наводят полный порядок, чтобы ни соринки в углу не было, ни пылинки, и все вещи на своих местах были. К приходу матери и отца дом был всегда чистый. Дети понимали, что взрослые пришли с работы, устали и им надо помогать. Еще она вспомнила, как ее мама всегда белила печку чтобы печь была красивой и в доме было уютно. Даже в день родов ее мама (моя прабабушка) белила печку, а потом пошла рожать в баню. Бабушка вспоминала, как она , будучи старшей дочерью, ей помогала.

Не было такого, чтобы снаружи было чисто, а внутри – грязно. Прибирались очень тщательно и снаружи, и внутри. Моя бабушка говорила мне, что «то, что наружу – это то, какой ты хочешь казаться людям» (наружу – это внешний вид одежды, дома, шкафа и т.д. – как они выглядят для гостей и какими мы себя хотим представить людям одеждой, внешним видом дома и т.д.). А вот «что внутри – это то, какая ты есть на самом деле» (внутри – это изнанка вышивки или любой другой работы, изнанка одежды которая должна быть чистой и без дырок или пятен, внутренняя часть шкафов и другие невидимые другим людям, но видимые нам моменты нашей жизни). Очень поучительно. Я всегда вспоминаю ее слова.

Бабушка вспоминала, что нищие и грязные избы были только у тех, кто не трудился. Их считали как будто юродивыми, немного больными, их жалели как больных душою людей. Кто же трудился – даже если у него было 10 детей – жили в светлых чистых красивых избах. Украшали свой дом с любовью. Вели большое хозяйство и никогда не жаловались на жизнь. Всегда был порядок в доме и на дворе.

Всегда был порядок в доме и на дворе.

Устройство русской избы

Русский дом (изба) подобно Вселенной делился на три мира, три яруса: нижний – это подвал, подполье; средний – это жилые помещения; верхний под небом – чердак, крыша.

Изба как конструкция представляла собой сруб из бревен, которые связывались между собой в венцы. На Русском Севере было принято строить дома без гвоздей, очень прочные дома. Минимальное количество гвоздей использовалось только для прикрепления декора – причелин, полотенца, наличников. Строили дома «как мера и красота скажут».

Крыша – верхняя часть избы – дает защиту от внешнего мира и является границей внутренней части дома с космосом. Недаром крыша так красиво украшалась в домах! А в орнаменте на крыше часто изображались символы солнца – солярные символы. Мы знаем такие выражения: «отчий кров», «жить под одной крышей». Были обычаи – если человек болел и долго не мог покинуть этот мир, то чтобы душа его легче перешла в мир иной, то снимали конек на крыше. Интересно, что крыша считалась женским элементом дома – сама изба и всё в избе должно быть «покрыто» — и крыша, и вёдра, и посуда, и бочки.

Интересно, что крыша считалась женским элементом дома – сама изба и всё в избе должно быть «покрыто» — и крыша, и вёдра, и посуда, и бочки.

Верхняя часть дома (причелины, полотенце) украшались солярными, то есть солнечными знаками. В некоторых случаях на полотенце изображалось полное солнце, а на причелинах – только половины солярных знаков. Таким образом солнце показывалось в важнейших точках своего пути по небу – на восходе, в зените и на заходе. В фольклоре даже есть выражение «трехсветлое солнце», напоминающее об этих трех ключевых точках.

Чердак располагался под крышей и на нем хранили предметы, не нужные в данный момент, удаленные из дома.

Изба была двухэтажной, жилые комнаты располагались на «втором этаже», так как там было теплее. А на «первом этаже», то есть на нижнем ярусе, был подклет. Он предохранял жилые помещения от холода. Подклет использовался для хранения продуктов и делился на 2 части: подвал и подполье.

Пол делали двойным для сохранения тепла: внизу «черный пол», а сверху на нем – «белый пол». Укладывали доски пола от краев к центру избы в направлении от фасада к выходу. Это имело значение в некоторых обрядах. Так, если в дом заходили и садились на лавку вдоль половиц, то это означало, что пришли сватать. Никогда не спали и не клали постель вдоль половиц, Так как вдоль половиц клали умершего человека «на пути к дверям». Именно поэтому и не спали головой к выходу. Спали всегда головой в красный угол, к передней стене, на которой находились иконы.

Укладывали доски пола от краев к центру избы в направлении от фасада к выходу. Это имело значение в некоторых обрядах. Так, если в дом заходили и садились на лавку вдоль половиц, то это означало, что пришли сватать. Никогда не спали и не клали постель вдоль половиц, Так как вдоль половиц клали умершего человека «на пути к дверям». Именно поэтому и не спали головой к выходу. Спали всегда головой в красный угол, к передней стене, на которой находились иконы.

Важным в устройстве русской избы была диагональ «красный угол – печь». Красный угол всегда указывал на полдень, на свет, на Божью сторону (красную сторону). Он всегда ассоциировался с вотоком (восход солнца) и югом. А печь указывала на заход солнца, на тьму. И ассоциировалась с западом или севером. Молились всегда на образа в красном углу, т.е. на восток, где располагается и алтарь в храмах.

Дверь и вход в дом, выход во внешний мир – один из важнейших элементов дома. Она встречает каждого входящего в дом. В древности существовало много поверий и разных защитных ритуалов, связанных с дверью и порогом дома. Наверное, недаром, и сейчас многие привешивают на дверь подкову на счастье. А еще ранее под порог укладывали косу (садовый инструмент). В этом отражались представления людей о коне как животном, связанном с солнцем. А также о металле, сотворенном человеком с помощью огня и являющемся материалом для защиты жизни.

Только закрытая дверь сохраняет жизнь внутри дома: «Не всякому верь, запирай крепче дверь». Именно поэтому люди останавливались перед порогом дома, особенно при входе в чужой дом, эта остановка часто сопровождалась краткой молитвой.

На свадьбе в некоторых местностях молодая жена, входя в дом мужа, не должна была коснуться порога. Именно поэтому ее часто вносили на руках. А в других местностях, примета была с точностью до наоборот. Невеста, входя в дом жениха после венчания, обязательно задерживалась на пороге. Это было знаком того. Что она теперь своя в роде мужа.

Порог дверного проема – это граница «своего» и «чужого» пространства. В народных представлениях это было пограничное, а поэтому небезопасное место: «Через порог не здороваются», «Через порог руки не подают». Через порог нельзя и принимать подарки. Гостей встречают за порогом снаружи, потом впускают впереди себя через порог.

По высоте дверь была ниже человеческого роста. Приходилось при входе и голову наклонить, и шапку снять. Но при этом дверной проем был достаточно широким.

Окно – еще один вход в дом. Окно – слово очень древнее, в летописях впервые упоминается в 11 году и встречается у всех славянских народов. В народных поверьях запрещалось через окно плеваться, выбрасывать мусор, что-то выливать из дома, так как под ним «стоит ангел Господень». «В окно подать (нищему) – Богу подать». Окна считались глазами дома. Человек смотрит через окно на солнце, а солнце смотрит на него через окно (глаза избы).Именно поэтому на наличниках часто вырезали знаки солнца. В загадках русского народа говорится так: «Красная девушка в окошечко глядит» (солнце). Окна в доме традиционно в русской культуре всегда старались ориентировать «на лето» — то есть на восток и юг. Самые большие окна дома всегда смотрели на улицу и на реку, их называли «красными» или «косящатыми».

Окна в русской избе могли быть трех видов:

А) Волоковое окно – самый древний вид окон. Высота его не превышала высоты горизонтально положенного бревна. А вот в ширину оно было в полтора раза больше высоты. Такое окно изнутри закрывалось задвижкой, «волочившейся» по специальным пазам. Поэтому и окно называлось «волоковое». Через волоковое окно в избу проникал только тусклый свет. Такие окна чаще встречались на хозяйственных постройках. Через волоковое окно из избы выводили («выволакивали») дым от печки. Через них также проветривали подклеты, чуланы, повети и хлева.

Б) Колодчатое окно – состоит из колоды, составленной из четырех прочно связанных между собой брусьев.

В) Косящатое окно – это проем в стене, укрепленный двумя боковыми брусьями. Эти окна еще называют «красными» независимо от их расположения. Изначально такими делались центральные окна в русской избе.

Именно через окно нужно было передать младенца, если рожденные в семье дети умирали. Считалось, что так можно спасти ребенка и обеспечить ему долгую жизнь. На Русском Севере существовало и такое поверье, что душа человека покидает дом через окно. Именно поэтому на окно ставили чашку с водой, чтобы душа, покинувшая человека, могла омыться и улететь. Также после поминок на окно вывешивали полотенце, чтобы душа по нему поднялась в дом, а потом спустилась обратно. Сидя у окна, поджидали вести. Место у окна в красном углу – место почетное, для самых почетных гостей, в том числе и сватов.

Окна располагались высоко, и поэтому взгляд из окна не натыкался на соседние строения, и вид из окна был красивым.

При строительстве между брусом окна и бревном стены дома оставляли свободное пространство (осадочный паз). Его закрывали доской, которая всем нам хорошо известна и называется наличником («на лице дома» = наличник). Наличники украшались орнаментом для защиты дома: круги как символы солнца, птицы, кони, львы, рыба, ласка (животное, считавшееся хранительницей скота – считали, что если изобразить хищника, то он не будет вредить домашним животным), растительный орнамент, можжевельник, рябину.

Снаружи окна закрывались ставнями. Иногда на севере, чтобы было удобно закрывать окна, строились галереи вдоль главного фасада (они выглядели как балкончики). Идет хозяин по галерее и закрывает ставни на окнах на ночь.

Четыре стороны избы обращены к четырем сторонам света. Внешний вид избы обращен к внешнему миру, а внутреннее убранство – к семье, к роду, к человеку.

Крыльцо русской избы было чаще открытым и просторным. Здесь проходили те семейные события, которые могла видеть вся улица деревни: провожали солдатов, встречали сватов, встречали новобрачных. На крыльце общались, обменивались новостями, отдыхали, разговаривали о делах. Поэтому крыльцо занимало видное место, было высоким и поднималось на столбах или срубах ввысь.

Крыльцо – «визитная карточка дома и его хозяев», отражающее их гостеприимство, достаток и радушие. Дом считался нежилым, если у него разрушено крыльцо. Украшали крыльцо тщательно и красиво, орнамент использовался такой же, как и на элементах дома. Это мог быть геометрический или растительный орнамент.

Как Вы думаете, от какого слова образовалось слово «крыльцо»? От слова «крыть», «крыша». Ведь крыльцо обязательно было с крышей, защищающей от снега и дождя.

Часто в русской избе было два крыльца и два входа. Первый вход – парадный, там устраивались лавки для беседы и отдыха. А второй вход – «грязный», он служил для хозяйственных нужд.

Печь располагалась около входа и занимала примерно четверть пространства избы. Печь – один из сакральных центров дома. «Печь в дому – то же что алтарь в церкви: в ней печется хлеб». «Печь нам мать родная», «Дом без печи – нежилой дом». Печь имела женское начало и находилась в женской половине дома. Именно в печи сырое, неосвоенное превращается в вареное, «своё», освоенное. Печь располагается в углу, противоположном от красного угла. На ней спали, ее использовали не только в приготовлении пищи, но и в целительстве, в народной медицине, в ней маленьких деток мыли зимой, на ней грелись дети и старики. В печи обязательно держали заслонку закрытой, если кто-то уехал из дома (чтобы вернулся и дорога была счастливой), во время грозы (т.к. печь –еще один вход в дом, связь дома с внешним миром).

Матица – брус, идущий поперек русской избы, на котором держится потолок. Это граница передней и задней части дома. Гость, приходящий в дом, без разрешения хозяев не мог зайти дальше матицы. Сидеть под матицей означало сватать невесту. Чтобы всё удалось, надо было перед уходом из дома подержаться за матицу.

Всё пространство избы делилось на женское и мужское. Мужчины работали и отдыхали, принимали гостей в будни в мужской части русской избы – в переднем красном углу, в сторону от него к порогу и иногда под полатями. Рабочее место мужчины при починке было рядом с дверью. Женщины же и дети работали и отдыхали, бодрствовали в женской половине избы – около печи. Если женщины принимали гостей, то гости сидели у порога печи. На собственно женскую территорию избы гости могли зайти только по приглашению хозяйки. Никогда представители мужской половины без особой крайней надобности не заходили на женскую половину, а женщины – на мужскую. Это могло быть воспринято как оскорбление.

Лавки служили не только местом для сидения, но и местом для сна. Под голову при сне на лавке подкладывался подголовник.

Лавка у дверей называлась «коник», она могла быть рабочим местом хозяина дома, а также на ней мог переночевать любой человек, зашедший в дом, нищий.

Над лавками выше окон параллелльно лавкам делались полки. На них клали шапки, нитку, пряжу, прялки, ножи, шило и другие предметы домашнего обихода.

Взрослые пары в браке спали в горенках, на лавке под полатями, в отдельных своих клетях – в своих местах. Старики спали на печке или у печки, детки – на печи.

Вся утварь и мебель в русской северной избе располагаются вдоль стен, а центр остается свободным.

Светлицей называлась комната – светёлка, горенка на втором этаже дома, чистая, ухоженная, для рукоделия и чистых занятий. Здесь были шкаф, кровать, диван, стол. Но также как и в избе все предметы расставлялись вдоль стен. В горенке стояли сундуки, в которые собирали приданое для дочерей. Сколько дочерей на выданье – столько и сундуков. Здесь жили девушки – невесты на выданье.

Размеры русской избы

В древности русская изба не имела внутренних перегородок и была по форме квадратом или прямоугольником. Средние размеры избы были от 4 Х 4 метра до 5, 5 х 6, 5 метров. У середняков и зажиточных крестьян избы были большие – 8 х 9 метров, 9 х 10 метров.

Убранство русской избы

В русской избе различались четыре угла: печной, бабий кут, красный угол, задний угол (у входа под полатями). Каждый угол имел своё традиционное назначение. А вся изба в соответствии с углами делилась на женскую и мужскую половину.

Женская половина избы проходит от устья печи (выходное отверстие печи) до передней стены дома.

Один из углов женской половины дома – это бабий кут. Его еще называют «запечье». Это место около печи, женская территория. Здесь готовили пищу, пироги, хранилась утварь, жернова. Иногда «женская территория» дома отделялась перегородкой или ширмой. На женской половине избы з а печью были шкафчики для кухонной посуды и съестных припасов, полки для столовой посуды, ведра, чугуны, кадки, печные приспособления (хлебная лопата, кочерга, ухват). «Долгая лавка», которая шла по женской половине избы вдоль боковой стены дома, тоже была женской. Здесь женщины пряли, ткали, шили, вышивали, здесь висела и детская люлька.

Никогда мужчины на «женскую территорию» не входили и не трогали ту утварь, которая считается женской. А чужой человек и гость даже заглянуть в бабий кут не мог, это было оскорбительным.

По другую сторону печи было мужское пространство, «мужское царство дома». Здесь стояла пороговая мужская лавка, где мужчины занимались домашней работой и отдыхали после трудового дня. Под ней нередко был шкафчик с инструментами для мужских работ.Женщине сидеть на пороговой лавке считалось неприличным. На боковой лавке в задней части избы они отдыхали днем.

Русская печь

Примерно четвертую, а иногда и третью часть избы занимала русская печь. Она была символом домашнего очага. В ней не только готовили пищу, но и готовили корм скоту, пекли пироги и хлеб, мылись, обогревали помещение, на ней спали и сушили одежду, обувь или продукты, в ней сушили грибы и ягоды. А в подпечке даже зимой могли содержать кур. Хотя печь и очень большая, она не «съедает», а, наоборот, расширяет жизненного пространство избы, превращая его многомерное, разновысотное.

Недаром есть поговорка «плясать от печки», ведь всё в русской избе начинается именно с печи. Помните былину про Илью Муромца? Былина нам говорит, что Илья Муромец «лежал на печи 30 лет и 3 года», то есть не мог ходить. Не на полатях и не на лавках, а на печи!

«Печь нам как мать родная», — говорили раньше люди. С печью были связаны многие народные лечебные практики. И приметы. Например, нельзя в печь плеваться. И нельзя было ругаться, когда горел в печи огонь.

Новую печь начинали прогревать постепенно и равномерно. Первый день начинали с четырех полен, и постепенно каждый день добавляли по одному полену чтобы прокалить весь объем печи и чтобы она была без трещин.

Сначала в русских домах были глинобитные печи, которые топились по-черному. То есть печь тогда не имела вытяжной трубы для выхода дыма. Дым выпускался через дверь или через специальное отверстие в стене. Иногда думают, что черные избы были только у нищих, но это не так. Такие печи были и в богатых хоромах. Черная печь давала больше тепла и дольше его хранила, чем белая. Прокопченные стены не боялись сырости или гнили.

Позже печи стали строить белыми – то есть стали делать трубу, через которую выходил дым.

Печь находилась всегда в одном из углов дома, который назывался печной, дверной, малый угол. По диагонали от печи находился всегда красный, святой, передний, большой угол русского дома.

Красный угол в русской избе

Красный угол – центральное главное место в избе, в русском доме. Его еще называют «святой», «божий», «передний», «старший», «большой». Он освещен солнцем лучше всех других углов в доме, всё в доме ориентировано по отношению к нему.

Божница в красном углу как алтарь православного храма и осмыслялась как присутствие Бога в доме. Стол в красном углу – церковный престол. Здесь, в красном углу молились на образа. Здесь за столом проходили все трапезы и главные события в жизни семьи: рождение, свадьба, похороны, проводы в армию.

Здесь находились не только образа, но и Библия, молитвенные книги, свечи, сюда приносили веточки освященной вербы в Вербное воскресенье или веточки березы в Троицу.

Красному углу особо поклонялись. Здесь во время поминок ставили лишний прибор для ушедшей в мир иной души.

Именно в Красном углу подвешивали щепных птиц счастья, традиционных для Русского Севера.

Места за столом в красном углу были жестко закреплены традицией, причем не только во время праздников, но и во время обычных приемов пищи. Трапеза объединяла род и семью.

- Место в красном углу, в центре стола, под иконами, было самым почетным. Здесь сидели хозяин, самые уважаемые гости, священник. Если гость без приглашения хозяина прошел и сел в красный угол — это считалось грубейшим нарушением этикета.

- Следующая по значимости сторона стола – правая от хозяина и ближайшие к нему места справа и слева. Это «мужская лавка». Здесь рассаживались по старшинству мужчины семьи вдоль правой стены дома к его выходу. Чем старше мужчина, тем ближе он сидит к хозяину дома.

- А на «нижнем» конце стола на «женской лавке», идущей вдоль фронтона дома садились женщины и дети.

- Хозяйка дома размещалась напротив мужа со стороны печи на приставной скамье. Так было удобнее подавать еду и устраивать обед.

- Во время свадьбы новобрачные также сидели под образами в красном углу.

- Для гостей была своя – гостевая лавка. Она расположена у окна. До сих пор есть такой обычай в некоторых районах усаживать гостей у окна.

Такое расположение членов семьи за столом показывает модель социальных отношений внутри русской семьи.

Стол – ему придавалось большое значение в красном углу дома и в целом в избе. Стол в избе стоял на постоянном месте. Если дом продавали, то его продавали обязательно вместе со столом!

Очень важно: Стол – это длань Божья. «Стол – это то же, что в алтаре престол, а поэтому сидеть за столом и вести себя нужно так, как в церкви» (Олонецкая губерния). Не разрешалось на обеденном столе располагать посторонние предметы, потому что это место самого Бога. Нельзя было стучать по столу: «Не бей стола, стол – Божья ладонь!». Всегда на столе должен был быть хлеб – символ достатка и благополучия в доме. Говорили так: «Хлеб на стол – так и стол престол!». Хлеб – символ достатка, изобилия, материального благополучия. Поэтому он всегда и должен был быть на столе – Божьей ладони.

Небольшое лирическое отступление от автора. Дорогие читатели этой статьи! Наверное, вы думаете, что всё это устарело? Ну при чем тут хлеб на столе? А Вы испеките дома бездрожжевой хлеб своими руками – это достаточно легко! И вы тогда поймете, что это совсем другой хлеб! Непохожий на хлеб из магазина. Да еще и каравай по форме – круг, символ движения, роста, развития. Когда я в первый раз испекла не пирожки, не кексы, а именно хлеб, и запахом хлеба пропах весь мой дом, я поняла, что такое настоящий дом – дом, где пахнет.. хлебом! Куда хочется возвращаться. У Вас нет на это времени? Я тоже так считала. Пока одна из мам, с детьми которой я занимаюсь и которых у нее десять!!!, не научила меня печь хлеб. И тогда я подумала: «Если уж мама десяти детей находит время печь своей семье хлеб, то уж у меня на это точно время есть!» Поэтому я понимаю, почему хлеб – всему голова! Это надо прочувствовать своими руками и своей душой! И тогда каравай на Вашем столе станет символом Вашего дома и принесет вам много радости!

Стол устанавливался обязательно вдоль половиц, т.е. узкая сторона стола была направлена к западной стене избы. Это очень важно, т.к. направлению «продольное – поперечное» в русской культуре придавался особый смысл. Продольное имело «положительный» заряд, а поперечное – «отрицательный». Поэтому все предметы в доме старались уложить в продольном направлении. Также поэтому именно вдоль половиц садились при обрядах (сватовства, как пример) – чтобы всё удачно прошло.

Скатерть на столе в русской традиции тоже имела очень глубокий смысл и составляет единое целое со столом. Выражение «стол да скатерть» символизировало гостеприимство, хлебосольство. Иногда скатерть называлась «хлебосолкой» или «самобранкой». Свадебные скатерти хранили как особую реликвию. Скатертью покрывали стол не всегда, а в особых случаях. Но в Карелии, например, скатерть должна была быть всегда на столе. На свадебный пир скатерть брали особую и стелили ее изнанкой вверх (от порчи). Скатерть могли расстилать на земле во время поминок, ведь скатерть – это «дорога», связь между миром космическим и миром человека, недаром до нас дошло выражение «скатертью – дорога».

За обеденным столом собирались семьей, крестились перед едой и читали молитву. Ели чинно, вставать во время еды было нельзя. Глава семьи – мужчина- начинал трапезу. Он разрезал еду на куски, резал хлеб. Женщина обслуживала всех за столом, подавала еду. Трапеза была длинная, неторопливая, долгая.

В праздники красный угол украшали ткаными и вышитыми полотенцами, цветами, ветками деревьев. На божницу вешали вышитые и тканые полотенца с узорами. В вербное воскресенье красный угол украшался веточками вербы, в Троицу –березовыми ветками, вересом (можжевельником) – в Великий четверг.

Интересно подумать о наших современных домах:

Вопрос 1. Разделение на «мужскую» и «женскую» территорию в доме не случайно. А у нас в современных квартирах есть «женский тайный уголок» — личное пространство как «женское царство», вмешиваются ли в него мужчины? Нужен ли он нам? Как и где можно его создать?

Вопрос 2. А что у нас находится в красном углу квартиры или дачи – что является главным духовным центром дома? Давайте присмотримся к своему дому. И если нужно что-то исправить, то сделаем это и создадим в своем доме красный угол, создадим его действительно объединяющим семью. Иногда встречаются в Интернете советы поставить в красный угол как в «энергетический центр квартиры» компьютер, организовать в нем свое рабочее место. Я всегда удивляюсь таким рекомендациям. Здесь, в красном — главном углу — быть то, что важно в жизни, что объединяет семью, что несет истинные духовные ценности, что является смыслом и идеей жизни семьи и рода, но никак не телевизор или офисный центр! Давайте вместе подумаем, что это может быть.

Виды русских изб

Сейчас очень многие семьи интересуются русской историей и традициями и строят дома как это делали наши предки. Иногда считается, что должен существовать только один тип дома по расположению его элементов, и только этот тип дома «правильный» и «исторический». На самом же деле место расположения основных элементов избы (красный угол, печь) зависит от региона.

По месту расположения печи и красного угла различаются 4 типа русской избы. Каждый тип характерен для определенной местности и климатических условий. То есть нельзя прямо сказать: всегда печь была строго здесь, а красный угол – строго вот тут. Давайте их рассмотрим подробнее на рисунках.

Первый тип – северно-среднерусская изба. Печь расположена рядом с входом направо или налево от него в одном из задних углов избы. Устьем печь повернута к передней стене избы (Устье – это выходное отверстие русской печи). По диагонали от печи – красный угол.

Второй тип – западно-русская изба. Печь была также расположена рядом с входом направо или налево от него. Но она была повернута устьем к длинной боковой стене. То есть устье печи находилось около входной двери в дом. Красный угол находился также по диагонали от печи, но пищу готовили в другом месте избы – ближе к двери (см. рисунок). У боковой стороны печи делали настил для сна.

Третий тип – восточная южнорусская изба. Четвертый тип – западная южнорусская изба. На юге дом ставился к улице не фасадом, а боковой длинной стороной. Поэтому здесь расположение печи было совсем иным. Печь ставилась в дальнем от входа углу. По диагонали от печи (между дверью и передней длинной стеной избы) был красный угол. В восточных южнорусских избах устье печи было повернуто к входной двери. В западных южнорусских избах устье печи было повернуто к длинной стене дома, выходившей на улицу.

Несмотря на разные виды изб, в них соблюдается общий принцип строения русского жилища. Поэтому даже оказавшись далеко от дома, путник всегда мог сориентироваться в избе.

Элементы русской избы и крестьянской усадьбы: словарик

В крестьянской усадьбе хозяйство было большое – в каждой усадьбе были и от 1 до 3 амбаров для хранения зерна и ценных вещей. А также была баня – самая удаленная от жилого дома постройка. Каждой вещи – своё место. Это принцип из пословицы соблюдался всегда и везде. Всё в доме было продумано и устроено разумно, чтобы не тратить лишние силы и время на ненужные действия или передвижения. Всё под рукой, всё удобно. Современная эргономика жилища родом из нашей истории.

Вход в русскую усадьбу был со стороны улицы через крепкие ворота. Над воротами была крыша. А у ворот по стороны улицы под крышей– лавочка. На лавочку могли присесть не только жители деревни, но и любой прохожий. Именно у ворот было принято встречать и провожать гостей. И под крышей ворот можно было радушно их встретить или поговорить на прощание.

Амбар – отдельно стоящее небольшое строение для хранения зерна, муки, припасов.

Баня – отдельно стоящее здание (самая дальняя от жилого дома постройка) для мытья.

Венец – бревна одного горизонтального ряда в срубе русской избы.

Ветренница – резное солнце, прикрепляемое вместо полотенца на фронтоне избы. Пожелание богатого урожая, счастья, благополучия семье, живущей в доме.

Гумно – площадка для молотьбы сжатого хлеба.

Клеть — конструкция в деревянном строительстве, образуется положенными друг на друга венцами из бревен. Хоромы состоят из нескольких клетей, объединенных переходами и сенями.

Курицы –элементы крыши русского дома, построенного без гвоздей. Говорили так «Курицы и конь на крыше – в избе будет тише». Имеются ввиду именно элементы крыши – конек и курицы. На курицы укладывался водотечник — выдолбленное в виде желоба бревно для отвода воды с крыши. Изображение именно «куриц» не случайно. Курица и петух связывались в народном сознании с солнцем, поскольку эта птица оповещает о восходе солнца. Крик петуха, по народным поверьям, отгонял нечистую силу.

Ледник – прадедушка современного холодильника – помещение со льдом для хранения продуктов

Матица – массивная деревянная балка, на которую настлан потолок.

Наличник – украшение окна (оконного проема)

Овин –строение для сушки снопов перед молотьбой. Снопы раскладывались на настиле и сушились.

Охлупень – конь – соединяет два крыла дома, два ската крыши воедино. Конь символизирует солнце, движущееся по небу. Это обязательный элемент конструкции кровли, построенной без гвоздей и оберег дома. Охлупень еще называют «шелом» от слова «шлем», что связано с защитой дома и означает шлем древнего воина. Возможно, эту деталь избы назвали «охлупнем», потому что при укладке на место он издаёт звук «хлоп». Охлупни применяли чтобы обойтись без гвоздей при строительстве.

Очелье – так называлась наиболее красиво украшенная часть русского женского головного убора на лбу («на челеИ также называлась и часть украшения окна – верхняя часть «украшения лба, чела» дома. Очелье – верхняя часть наличника на окне.

Поветь – сеновал, сюда можно было въехать прямо на телеге или на санях. Находится это помещение прямо над скотным двором. Здесь же хранили лодки, рыбачьи снасти, охотничье снаряжение, обувь, одежда. Здесь сушили и ремонтировали сети, мяли лён и делали другие работы.

Подклет – нижнее помещение под жилыми помещениями. Подклет использовался для хранения продуктов и хозяйственных нужд.

Полати – деревянный настил под потолком русской избы. Они устраивались между стеной и русской печью. На полатях можно было спать, так как печь долго хранила тепло. Если печь для обогрева не топили, то на полатях хранили в это время овощи.

Полицы – фигурные полки для утвари над лавками в избе.

Полотенце — короткая вертикальная доска на стыке двух причелин, украшенная символом солнца. Обычно полотенце повторяло узор причелин.

Причелины – доски на деревянной крыше дома, прибиваемые к торцам над фронтоном (очельем избы), предохраняя их от загнивания. Причелины украшались резьбой. Узор состоит из геометрического орнамента. Но встречается и орнамент с ягодами винограда – символа жизни и продолжения рода.

Светлица – одно из помещений хором (см. «хоромы») на женской половине, в верхней части строения, предназначенное для рукоделия и других домашних занятий.

Сени – входное холодное помещение в избе, обычно сени не отапливались. А также входное помещение между отдельными клетями в хоромах. Это всегда хозяйственное помещение для хранения. Здесь хранилась домашняя утварь, была лавка с вёдрами и подойниками, рабочая одежда, коромысла, серпы, косы, грабли. В сенях делали грязную домашнюю работу. В сени выходили двери всех помещений. Сени — защита от холода. Открывалась входная дверь, холод впускался в сени, но оставался в них, не доходя до жилых помещений.

Фартук – иногда на домах со стороны главного фасада делали «фартуки», украшенные мелкой резьбой. Это дощатый свес, защищающий дом от осадков.

Хлев – помещение для скота.

Хоромы — большой жилой деревянный дом, который состоит из отдельных строений, объединенных сенями и переходами. галереями. Все части хором были разными по высоте – получалось очень красивое многоярусное строение.

Утварь русской избы

Посуда для приготовления еды хранилась в печке и у печки. Это котлы, чугунки для каш, супов, глиняные латки для запекания рыбы, чугунные сковородки. Красивую фарфоровую посуду хранили так, чтобы ее всем было видно. Она была символом достатка в семье. Праздничную посуду хранили в горницу, в шкафу – заблюднике выставлялись тарелки. Повседневную посуду держали в навесных шкафчиках. Обеденная посуда состояла из большой миски из глины или дерева, деревянных ложек, берестяной или медной солонки, чашек с квасом.

Для хранения хлеба в русской избе использовались расписные короба, ярко раскрашенные,солнечные, радостные. Роспись короба выделяла его среди других вещей как вещь значимую, важную.

Чай пили из самовара.

Сито использовалось и для просеивания муки, и как символ богатства и плодородия, уподоблялось небесному своду (загадка «Сито вито, решетом покрыто», отгадка – небо и земля).

Соль — это не только еда, но и оберег. Поэтому и подавали гостям хлеб с солью как приветствие, символ гостеприимства.

Самой распространенной была глиняная посуда- горшок. В горшках приготовляли кашу и щи. Щи в горшке хорошо упревали и становились намного вкуснее и наваристее. Да и сейчас, если мы сравним по вкусу суп и кашу из русской печи и с плиты – то сразу же почувствуем разницу во вкусе! Из печки – вкуснее!

Для хозяйственных нужд в доме использовались бочки, кадки, лукошки. Жарили пищу на сковородах, как и сейчас. Замешивали тесто в деревянных корытах и чанах. Воду носили в ведрах, кувшинах.

У хороших хозяев сразу же после приема пищи вся посуда мылась дочиста, вытиралась и ставилась опрокинутой на полках.

Домострой говорил так: «дабы всё всегда было чисто и готово на стол или в поставцы».

Чтобы поставить посуду в печь и достать из печи нужны были ухваты. Если у Вас будет возможность попробовать поставить наполненный едой полный горшок в печь или достать его из печи – Вы поймете, насколько это физически трудная работа и какими сильными раньше были женщины даже без занятий фитнесом :). Для них каждое движение было зарядкой и физкультурой. Это я серьезно 🙂 — я попробовала и оценила как это непросто достать большой котел с едой на большую семью с помощью ухвата!

Для загребания углей использовалась кочерга.

В 19 веке на смену глиняным горшкам пришли металлические. Они называются чугунки (от слова «чугун»).

Для жарки и запекания использовались глиняные и металлические сковородки, латки, жаровни, плошки.

Мебели в нашем понимании этого слова в русской избе почти не было. Мебель появилась намного позже, не так давно. Никаких гардеробов или комодов. Одежду и обувь и другие вещи хранили не в избе.

Самое ценное в крестьянском доме – парадную утварь, праздничную одежду, приданое дочерям, деньги – хранили в сундуках. Сундуки были всегда с замками. Оформление сундука могло поведать о зажиточности его хозяина.

Декор русской избы

Расписать дом (раньше говорили «расцвести») мог мастер по росписи. Расписывали на светлом фоне диковинные узоры. Это и символы солнца – круги и полукружия, и крестики, и удивительные растения и животные. Также избу украшали резьбой по дереву. Женщины ткали и вышивали, вязали и украшали свой дом своим рукоделием.

Угадайте, каким инструментом делалась резьба в русской избе? Топором! А роспись домов делали «маляры» — так называли художников. Они расписывали фасады домов – фронтоны, наличники, крыльцо, причелины. Когда появились белые печи, то стали расписывать и в избах опечья и перегородки, шкафчики.

Декор фронтона крыши северного русского дома – это фактически изображение космоса. Знаки солнца на причелинах и на полотенце – изображение пути солнца – восход, солнце в зените, закат.

Очень интересен орнамент, украшающий причелины. Ниже солярного знака на причелинах можно увидеть несколько трапециевидных выступов – лапки водоплавающих птиц. Для северян солнце вставало из воды, и садилось тоже в воду, ведь вокруг было много озер и рек, поэтому и изображались водоплавающие птицы — подводно- подземный мир. Орнамент на причелинах олицетворял семислойное небо (помните старинное выражение – «быть на седьмом небе от счастья»?).

В первом ряду орнамента причелин – кружки, иногда соединенные с трапециями. Это символы небесной воды – дождя и снега. Другой ряд изображений из треугольников – слой земли с семенами, которые проснутся и дадут урожай. Получается, что солнце поднимается и движется по семислойному небу, один из слоев которого содержит запасы влаги, а другой – семена растений. Солнце сначала светит не в полную силу, потом находится в зените и в конце закатывается вниз чтобы в следующее утро снова начать свой путь по небу. Один ряд орнамента не повторяет другой.

Такой же орнамент по символике можно встретить на наличниках русского дома и на декоре окон средней полосы России. Но в декоре окон есть и свои особенности. На нижней доске наличника – неровный рельеф избы (вспаханное поле). На нижних концах боковых досок наличника – сердцевидные изображения с отверстием в середине – символ погруженного в землю семени. То есть мы видим в орнаменте проекцию мира с самыми важными для земледельца атрибутами – засеянной семенами землей и солнцем.

Пословицы и поговорки о русской избе и ведении хозяйства

- Дома и стены помогают.

- Всякий дом хозяином держится. Дом красится хозяином.

- Каково на дому – такого и самому.

- Наживи хлевину, а там и скотину!

- Не по дому господин, а дом по господину.

- Не дом хозяина красит, а хозяин – дом.

- Дома – не в гостях: посидев, не уйдешь.

- Добрая жена дом сбережет, а худая – рукавом растрясет.

- Хозяйка в дому – что оладушек в меду.

- Горе тому, кто непорядком живет в дому.

- Коли изба крива – хозяйка плоха.

- Каков строитель – такова и обитель.

- У нашей хозяюшки все в работе – и собаки посуду моют.

- Дом вести – не лапти плести.

- В доме хозяин больше архиере

- Животинку дома заводить – не разиня рот ходить.

- Дом невелик, да лежать не велит.

- Что в поле ни родится, всё в доме пригодится.

- Не хозяин, кто своего хозяйства не знает.

- Не местом ведется достаток, а хозяином.

- Домом не управил – так и городом не управить.

- Деревня богата, так и город богат.

- Добра голова сто рук кормит.

Послесловие автора статьи

Дорогие друзья! Мне хотелось показать в этой избе не просто историю русского дома, но и поучиться у наших предков вместе с вами ведению домашнего хозяйства – разумному и красивому, радующему душу и глаз, ж изни в гармонии и с природой, и со своей совестью. Кроме того, очень многие моменты в отношении к дому как к домашнему очагу наших предков очень важны и актуальны и сейчас для нас, живующих в 21 веке.

Материалы к этой статье собирались и изучались мной очень долго, проверялись в этнографических источниках. А также я использовала материалы рассказов моей бабушки, которая поделилась со мной воспоминаниями ранних лет своей жизни в северной деревне. И только сейчас, во время отпуска и моего житья – бытья в деревне на природе, я наконец завершила эту статью. И поняла, почему я так долго не могла ее написать: в суете столицы в обычном панельном доме в центре Москвы под грохот машин мне было слишком трудно писать о гармоничном мире русского дома. А вот здесь- на природе – я очень быстро и легко, от души завершила эту статью.

Если Вам захочется более подробно узнать о русском доме, то ниже Вы найдете библиографию по этой теме для взрослых и для детей.

Я надеюсь, что эта статья поможет Вам интересно рассказать о русском доме во время летних путешествий в деревню и в музеи русского быта, а также подскажет, как рассматривать с детьми иллюстрации к русским сказкам.

Литература о русской избе

Для взрослых

- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, 1983 (Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо – Маклая)

- Бузин В.С. Этнография русских. – СПб.: Издательство Санкт- Петербургского университета, 2007

- Пермиловская А.Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера. – Архангельск, 2005.

- Русские. Серия «Народы и культуры». – М.: Наука, 2005. (Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо – Маклая РАН)

- Соболев А.А. Мудрость предков. Русские двор, дом, сад. – Архангельск, 2005.

- Суханова М. А. Дом как модель мира// Дом человека. Материалы межвузовской конференции– СПб., 1998.

Для детей

- Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2004.

- Заручевская Е. Б. Про крестьянские хоромы. Книга для детей. – М., 2014.

Русская изба: видео

Видео 1. Детская познавательная видеоэкскурсия: детский музей деревенского быта

Видео 2. Фильм о северной русской избе (музей г. Киров)

Видео 3. Как строят русскую избу: документальный фильм для взрослых

Получите НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИОКУРС С ИГРОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

«Развитие речи от 0 до 7 лет: что важно знать и что делать. Шпаргалка для родителей»

Кликните на ссылку или на обложку курса ниже для бесплатной подписки

Автор курса — Валасина Ася, кандидат педагогических наук, автор сайта «Родная тропинка»

особенности, интересные факты и описание

Русская изба символизирует собой Россию в малом. Ее архитектура представляет собой стойкость традиций, которые дошли до нас благодаря верности крестьян заповедям прошлого. На протяжении нескольких веков вырабатывались стиль, планировка и декор русской избы. Интерьер всех домов практически ничем не отличается, он вмещает в себе несколько элементов: несколько жилых комнат, сени, чулан и горницу, а также террасу.

Изба в России: история