Народный костюм Белгородской области. Мужская и женская традиционная одежда. Рубаха, штаны, головные уборы, юбки и т. д. Культурный регион

Белгородская область образовалась в 1954 году из юго-восточной части Курской и западных районов Воронежской. Традиционно здесь жили переселенцы из Центральной части России и украинцы – еще в XVIII веке часть украинских земель вошла в состав Российской империи. Это все сказалось на традиционных нарядах, которые носили жители края. Особенно разнообразна женская одежда, головные уборы и украшения. Читайте, что предпочитали носить жители разных районов современной Белгородской области по будням и в праздники.

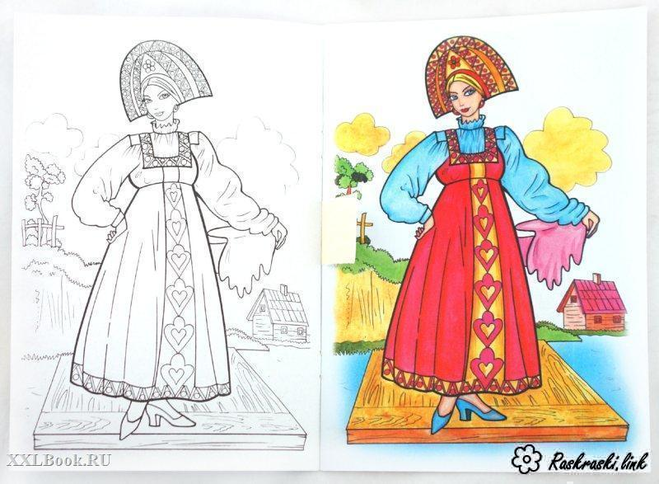

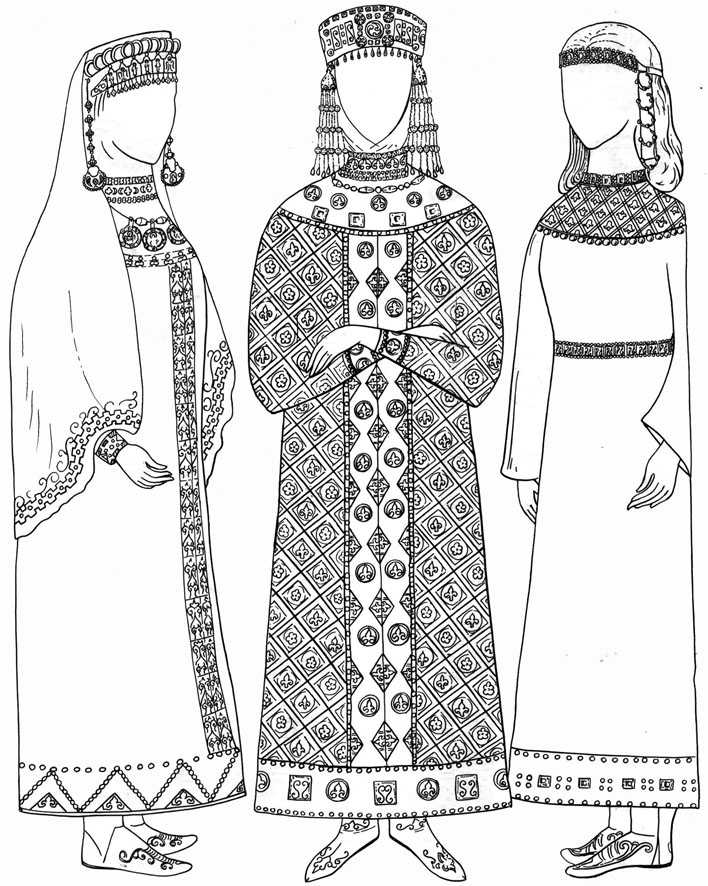

Народная одежда Белгородской областиДобротный и удобный народный костюм, который носили на Белгородчине, всегда богато украшали. В одежде сочетались черты общеславянской и южнороссийской культур: клетчатые темные юбки и понёвы, «рогатые» головные уборы, украшения в виде ярких лент, ковровая вышивка и рубахи с поликами – плечевыми вставками.

Крестьянскую одежду на Белгородчине шили свободного прямого покроя, которая не подчеркивала особенностей фигуры. Кроили ее из прямоугольников разной величины, что позволяло шить почти без обрезков. Полотно ткали простого переплетения, лишь иногда – в селах современных Ивнянского и Ракитянского районов – создавали ткань в многоремизной технике с красивыми узорами «белым по белому».

С конца XIX века в регионе использовались материалы фабричного производства: ситец, сатин, а иногда и атлас, шёлк, тафту, кисею. Эти ткани стоили очень дорого, поэтому из них шили стан, то есть верхнюю часть одежды и рукава. Украшали такие наряды лентами, кружевом, бахромой, тесьмой, нитями из шёлка и бархата.

Мужская одеждаМужской костюм по сравнению с женским был достаточно однообразен: рубаха, шаровары или штаны – их называли портами, портками. В холодное время года носили кафтаны, зипуны и шубы. На ноги надевали лапти или сапоги. Со временем одежда подверглась влиянию городской моды. Так, например, в костюме появились карманы.

Так, например, в костюме появились карманы.

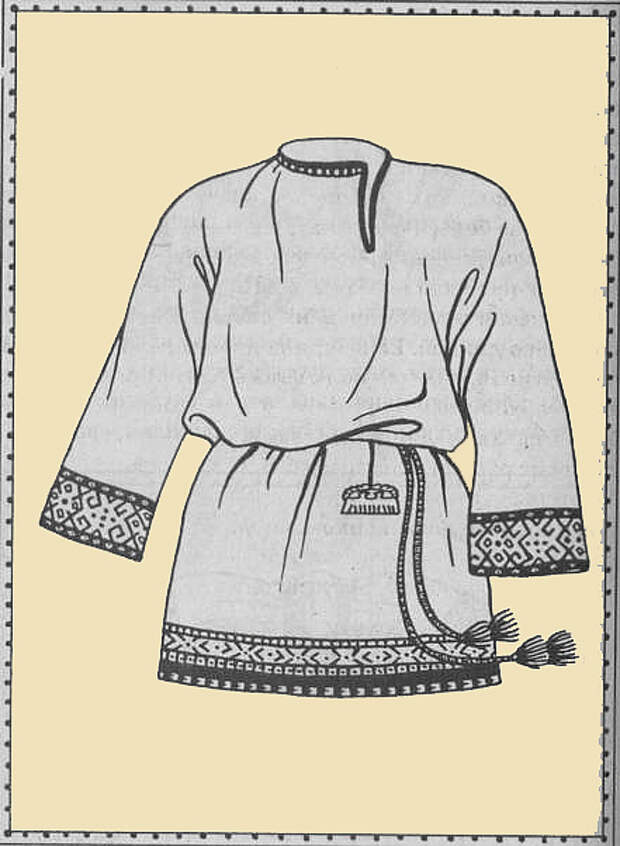

В XIX – начале XX века на территории края мужчины носили рубаху, сшитую по типу туники. Ее кроили из полотнища, которое перегибали по утку, поперечной нити на ткани. Носили навыпуск, длина зависела от возраста. Мальчикам и юношам полагались рубахи чуть ниже пояса, а мужчинам постарше – до колен. В украинских селах носили косоворотки и модели с прямым разрезом ворота, их могли заправлять в штаны. В селах Алексеевского района у традиционной рубахи был прямой разрез на груди, сборки у ворота и стоячий воротник. В праздник, по городской моде, надевали рубахи из ситца – эта ткань была популярна у рабочих и ремесленников.

Подпоясывались узким поясом – в будни и праздники они отличались по качеству, форме и способу изготовления. Каждый день носили обычно однотонные и узкие, их завязывали на левом бедре узлом, по праздникам надевали широкие вязаные. Они были ярких, сочных тонов: жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового. Кисти украшали бахромой, бисером, каменными цветными пуговицами и тесьмой, вышитой золотистыми или серебристыми нитками. Пояс оборачивали вокруг талии два или три раза раза. Концы с обеих сторон затыкали под него: они свешивались вниз.

Кисти украшали бахромой, бисером, каменными цветными пуговицами и тесьмой, вышитой золотистыми или серебристыми нитками. Пояс оборачивали вокруг талии два или три раза раза. Концы с обеих сторон затыкали под него: они свешивались вниз.

На территории Белгородской области носили порты и неширокие шаровары, у которых брючины сужались книзу. В украинских селах шили домотканные штаны – такие же как в русских – и шаровары пошире. Их надевали крестьяне-поселенцы, казаки из восточных и центральных районов Украины. В некоторых селах Белгородчины носили просторные штаны на учкуре – широком поясе.

Верхняя одеждаВ праздничные дни надевали кафтаны (поддевки) – приталенную одежду до колен, с длинными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником. Их шили из домотканого или фабричного сукна темных оттенков.

По будням крестьяне носили зипуны из серьмяги – грубого сукна, которое не окрашивали и не отбеливали. Обычно оно оставалось серого или бурого цвета. В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна надевали армяк из толстого домотканого сукна.

В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна надевали армяк из толстого домотканого сукна.

Также тёплую одежду изготавливали из дублёной овчины. Простые люди носили «нагольные» – кожей наружу – кожуха, а крестьяне побогаче покрывали их сверху нарядной тканью. Позже долгополые кожухи стали называть тулупами или шубами, а короткие – полушубками. Шубы шили обычно белого, чёрного или красно-коричневого цвета. У них были отрезные спинки, присборенные и слегка расширенные юбки, невысокие стоячие воротники и прорезные карманы, отделанные мехом.

Головные уборыВ народе был популярен колпак с отогнутыми полями, которые плотно прилегали к тулье. Его называли по-разному: шлык, валенка, ермолка.

В XIX веке и в начале XX века крестьяне надевали летом шляпу брыль с полями из войлока и соломы. Потом ее сменили картуз и кепка. А вот зимние шапки были самой разной формы: низкие круглые, высокие цилиндрические или суженные кверху. Их шили из сукна или плиса – ткани, похожей на бархат, – с околышем из меха. Типично украинской считалась высокая барашковая шапка, которую называли кучма. Популярны были шапки с удлиненными наушниками и лопастью, которая прикрывала сзади шею. Такие называли треух, малахай, капелюха. Затем их заменила шапка-ушанка.

Типично украинской считалась высокая барашковая шапка, которую называли кучма. Популярны были шапки с удлиненными наушниками и лопастью, которая прикрывала сзади шею. Такие называли треух, малахай, капелюха. Затем их заменила шапка-ушанка.

Женская одежда в отличии от мужской на территории Белгородчины была очень разнообразной. Общим элементом была рубаха, которая состояла из двух частей: нижнюю называли подстава или подол, а верхнюю – стан или манишка. В праздничном костюме их обычно не сшивали. Стан выполнял роль кофты, а подстава надевалась под нижнюю юбку.

Зимой носили шубы, зипуны, халаты и холодайки. Повседневной обувью были лапти. По праздникам женщины носили черевики, или «коты» – башмаки на невысоком каблуке, – а также сапоги или высокие ботиночки. Обязательным элементом костюма был головной убор – сорока, кокошник или платок.

По разнообразию народных костюмов краеведы и этнографы делят Белгородскую область на три региона.

Белгородско-Оскольский регион. Юбка и жилет

Юбка и жилетВ Губкинском, Новооскольском, Чернянском, Волокновском, Валуйском и Вейделевском районах носили юбочный комплекс.

В Новом Осколе юбки шили из тканей фабричного производства – ситца, сатина или атласа. Снизу к ним в некоторых сёлах пришивали манчету – широкую плиссированную оборку. Над ней нашивали полоску чёрной ткани из плиса, а если позволял достаток, то и ленты в несколько рядов. В большинстве сёл Губкинского района юбки были из красной клетчатой шерстяной ткани. На талии формировали некрупные складки, к пояску пришивались узкие лямки, которые перекрещивались на спине. Пояса ткали с традиционным рисунком из продольных полосок на красном фоне, концы украшали кистями, бахромой и бисером. В костюм входил и жилет. Либо короткий, прямой и чуть зауженный в талии, либо длинный, расширенный, клиньями. Его здесь называли безрукавник или кирсет.

В селах, где носили юбки, на голову надевали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Самое яркое украшение носили женщины Новоскольского уезда. С праздничной рубахой здесь надевали «застежку» – подобие манишки. Ее закрепляли на шее завязками над разрезом ворота, а поверх надевали бусы.

Самое яркое украшение носили женщины Новоскольского уезда. С праздничной рубахой здесь надевали «застежку» – подобие манишки. Ее закрепляли на шее завязками над разрезом ворота, а поверх надевали бусы.

В восточной части современной Белгородской области – Алексеевском, Красногвардейском, Красненском, Старооскольском и частично Корочанском районе – был популярен понёвный комплекс. Понёвой называли домотканую шерстяную юбку из нескольких полотнищ в клетку или полоску. Она могла быть распашной или глухой. В понёвах славянки ходили еще в X веке. В XVIII–XIX столетию такая юбка стала принадлежностью костюма замужней женщины, её надевали только после свадьбы.

В XIX веке понёвы шили из четырёх полотнищ ткани: три – в крупную клетку, четвертое – чёрное. Праздничные юбки вышивали шерстяными нитями в красно-оранжевых тонах и украшали гарусом. В комплект к ним шли рубахи из домотканого конопляного или льняного полотна. В Бирюченском уезде понёву шили всегда чёрную, или чёрную с синим отливом, а в вышивке преобладал красно-оранжевый цвет. Белые рубахи и передники обычно расшивали чёрными узорами, иногда – с одним из оттенков красного цвета, от бордо до оранжевого.

В Бирюченском уезде понёву шили всегда чёрную, или чёрную с синим отливом, а в вышивке преобладал красно-оранжевый цвет. Белые рубахи и передники обычно расшивали чёрными узорами, иногда – с одним из оттенков красного цвета, от бордо до оранжевого.

Дополнял наряд передник. Его надевали и в праздники, и в будни. Изначально славяне верили в то, что он оберегал хозяйку от злых сил. В белгородских сёлах с понёвами носили короткие передники, которые завязывали на талии, – завески. Они всегда сочеталась с рубахой по вышивке и ткани.

Еще одним обязательным элементом костюма был пояс. С понёвой чаще всего носили неширокую шерстяную подпояску с рисунком в виде продольных полос разного цвета и ширины на красном фоне. Концы праздничных поясов украшались бахромой.

В некоторых сёлах девушки до замужества носили сарафан-«широколямошник» – туникообразный наряд, который шили из трёх деталей.

Головной убор крестьянки должен был полностью скрывать волосы от посторонних глаз. Без него замужняя женщина не могла выйти на улицу и иногда даже не показывалась семье. Самыми красивыми были уборы молодаек в первые несколько лет после свадьбы до рождения первенца. С понёвой по большим праздникам носили сороку – сложный составной головной убор. Он включал в себя три элемента: саму сороку – маленькую седловидную шапочку, – расшитый «позатылен», который закрывал волосы женщины с боков и сзади, и «рогатую кичку».

Самыми красивыми были уборы молодаек в первые несколько лет после свадьбы до рождения первенца. С понёвой по большим праздникам носили сороку – сложный составной головной убор. Он включал в себя три элемента: саму сороку – маленькую седловидную шапочку, – расшитый «позатылен», который закрывал волосы женщины с боков и сзади, и «рогатую кичку».

В понёвных районах в качестве украшений носили «грибатку» или «хрёст» – ожерелье, которое символизировало солнце. Изготавливали его из двух рядов чёрной узкой тесьмы ручного плетения, на неё нанизывали золотистый или бесцветный бисер. На концах пришивали расшитые гарусом полукружья. Тонкий шнурок с иконкой или другой подвеской соединял полукружья, замыкая «грибатку» в кольцо. В нижней части нашивали чётное количество круглых розеток.

В Алексеевском, Красненском и Красногвардейском уездах также был популярен «назадень» – поясное украшение из тесьмы и бисера. Закреплялось оно сзади на поясе.

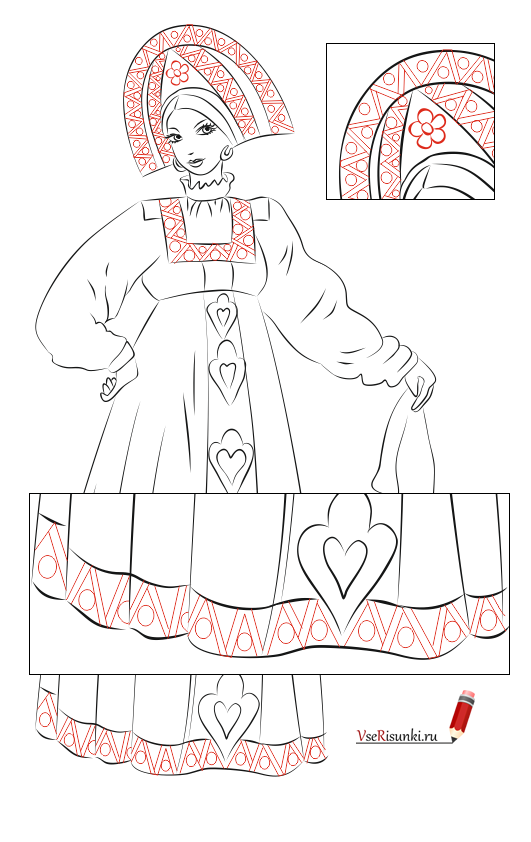

Белгородско-Курский регион. СарафанВ западной части области – Ракитянский, Ивнянский, Грайворонский, Прохоровский, Шебекинский, Яковлевский, Белгородский районы – основой народного костюма был сарафан, который более характерен для русского Севера. В комплекс входили также рубаха, завеска, пояс и кокошник.

В комплекс входили также рубаха, завеска, пояс и кокошник.

Сарафаны шили из чёрной шерстяной ткани. В Ракитянском и Ивнянском районах их украшали широкими позументами, полосками розового или зелёного шёлка, витым золотным шнуром. Полотнища спинки собирали на множество мелких густых складок. Передняя часть была гладкой, без декора: ее почти полностью закрывала нарядная завеска с оборкой – из малинового кашемира, зелёной, лиловой, красной тафты. Сарафан обязательно подпоясывали поясом. В зажиточных семьях невестам шили к венчанию сарафан-шубку. По крою он ничем не отличался от обычного, но был сшит из яркого штофа – ткани со сложным тканым рисунком. С ним надевали рубаху с широкими пышными рукавами.

Крестьянки Яковлевского района носили укороченные сарафаны без складок на спинке. Грудки у таких платьев декорировали серебристым или золотым позументом. В сёлах Шебекинского района грудку сарафана называли «ворот». Здесь ее украшали вышивкой в форме многоцветного полукруга, а рубаху и передник – растительными узорами и кружевом.

В Белгородско-Курском регионе в праздники носили «золотоглав» – южнорусский двухгребенчатый кокошник, который напоминал сороку. «Золотоглав» украшали имитациями драгоценных камней, позуметом или сплошь покрывали золотным шитьем. Наряд дополняли крупными бусами из полевого шпата или перламутра. Часто на них нанизывали еще и монеты. В Ракитянском районе надевали «душегрейку» – сетку из бисера в виде большого круглого воротника. Другое название этого украшения – «бредень».

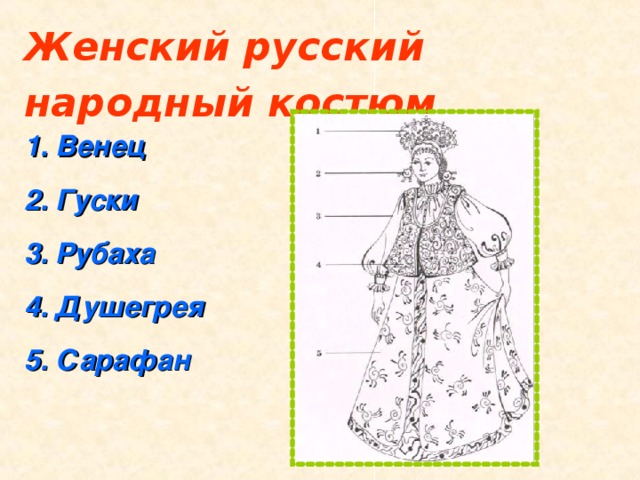

Северный русский народный костюм » Перуница

Северный русский народный костюм

конца XIX — начала XX ВЕКА из собрания Архангельского государственного музея

деревянного зодчества и народного искусства.

Комплект из восемнадцати открыток.

Славу заповедника народной культуры и ее национальных традиций снискали Северу многочисленные памятники народного крестьянского искусства. Среди них ярким самобытным элементом является народный костюм. В нем наиболее полно воплотилось незаурядное мастерство северных женщин.

Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII — начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.

Достаточно полно в коллекции представлена крестьянская одежда конца XIX — начала XX веков.

Преобладает женская. По сравнению с мужской она ярче выявляет черты местного своеобразия костюма. Материалы коллекции дают возможность изучить типичные для Севера черты, выявить региональные особенности, проследить изменения в одежде, происходящие на рубеже веков.

Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике. Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX — начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.

Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX — начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.

Будничный костюм был удобным и прочным. Наиболее архаичной частью его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движения. Региональные различия можно проследить на примере каргопольских, пинежских, Вологодских рубах, имеющихся в коллекции. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служили льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.

Позже они были вытеснены ситцем.

Одежда несла не только утилитарные и эстетические функции. Отзвуки древних языческих представлений о мире сохранились в костюме. Одежда оберегала человека от внешней среды, и каждая деталь ансамбля имела определенный смысл. Обережную роль играл пояс. Коллекция дает представление о разнообразных техниках их изготовления, бытовавших на Севере.

Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния. Украшенные жемчугом и золотым шитьем кокошники, повязки занимают особое место в коллекции. Сохранились комплексы обрядовой одежды.

Значительную роль в жизни крестьян играли трудовые праздники: жатва, первый выгон скота, сенокос. От них зависело благополучие крестьянской семьи. Льняные каргопольские рубахи с архаичной вышивкой, жатвенные поподолицы представляют большую ценность в собрании. Магические знаки, заключенные в рисунках орнамента, по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, служили данью кормилице-земле.

Наиболее выразительна в художественно-образном решении праздничная одежда. Костюм сохранял традиционный покрой, но шили его преимущественно из более дорогих, покупных шелковых тканей. Он больше испытывал городское влияние.

Городской костюм также представлен в коллекции музея Он сформировался в последней четверти XIX века и следовал дворянской и европейской моде.

Данное издание — первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками.

Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды. Представленный в экспозиции музея вместе с другими экспонатами народный костюм помогает понять духовный мир прошлого, богатую культуру русского народа.

А.И.Иванова

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Начало XX века. Каргополье.

Каргополье.

Рубаха. Льняное полотно, ткачество.

Сарафан-набивальник. Лен, кумач, тесьма, набойка.

Юбка. Лен, гарус, браное ткачество.

Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Традиционный комплекс костюма с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX — началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть — воротушка— и нижняя часть — стан— изготовлены из льняного полотна.

Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках.

Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.

ЖЕНСКИЙ ЖАТВЕННЫЙ КОСТЮМ

Начало XX века Олонецкая губерния, Каргополье.

Рубаха. Льняная пестрядь, кумач, ситец, браное ткачество.

Сарафан. Льняная пестрядь.

Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая зависело благополучие семьи землепашца. Богатая орнаментация жатвенной одежды служила знаком уважения к кормилице-земле. Ромб — символ солнца, знак плодородия, господствовал среди других простейших геометрических фигур. Поставленный углом, с гребешками-отростками, сливающийся в сложные композиции, он был воплощением неистощимой фантазии мастериц. Красный цвет в костюме также был посланцем солнца.

Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для Каргополья покрой и состояла из стана и воротушки. Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.

Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.

Сарафан на длинных лямках — региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.

Детский костюм обычно повторял в покрое и орнаментации взрослый, но был менее сложен в исполнении и шили его из остатков материала.

ДЕВИЧИЙ КОСТЮМ

Начало XX века. Каргополье.

Рубаха. Лен, пестрядь.

Сарафан-кумачник. Кумач, холст, ситец, вышивка тамбуром.

Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Основу комплекса составляет сарафан-кумачник традиционного звучного красного цвета, украшенный вышивкой тамбуром. Узор календари связан с основным занятием крестьян Каргополья — хлебопашеством. Все знаки имели определенный смысл. Лепестки и кудри обозначали месяцы, круг над верхним лепестком (январем) — символ нарождающегося солнца, петельки с внешней стороны месяца соответствовали дням, связанным с годичным кругом полевых работ, круги — это земледельческие праздники и дни, когда гадали на урожай.

Сарафан входил в комплекс жатвенного костюма. К началу XX века календарь часто воспринимался как чисто орнаментальный мотив. Его символика постепенно забывалась, узор упрощался.

Платок из карабановского ситца, получивший на Севере название аглицкий, дополнял комплекс.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX — начало XX века. Пинега

Рубаха-мышница. Льняное полотно, кумач, вышивка в набор.

Сарафан-пестрядинник. Х/б, лен, пестрядь.

Пояс. Шерсть, плетение.

Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Название рубаха мышница идет от вышитых в набор красными нитями оплечий-мышников. Аастовки (полики) из красного кумача придавали рубахе особую нарядность. Пазушники (ластовицы) также кроили из кумача С помощью магических линий, зашифрованных в рисунках орнамента, человек надеялся защитить себя от злых сил. Орнамент располагался там, где край одежды граничил с незакрытым телом: по вороту, рукавам, по подолу.

Пестрядь, цветную клетчатую ткань, изготовляли из льняных нитей домашнего прядения с добавлением цветных хлопчатобумажных. Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.

Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.

Пояс подвязывали высоко под грудью. Плетение вручную было трудоемким занятием. Узоры, образующие радужные переливы, были очень нарядны.

ДЕВИЧИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX века. Вологодская губерния, среднее течение реки Вычегды.

Рубаха. Льняное полотно, кумач, браное, выборное ткачество.

Сарафан троелишный. Лен, набойка, кумач, вышивка.

Косынка-косяк. Льняное полотно, браное, выборное ткачество.

Пояс. Лен, шерсть, стеклярус, поволока, тканье в бердышке.

Костюм выполнен в традициях одежды Вологодской губернии. Ворот — короткую рубаху шили на архаичной туникообразной кокетке с подкладом и воротником-стойкой. Застежка на планке. Орнаментация ворота в виде полосы браного ткачества, пристроченной по линии кокетки.

В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.

В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.Трехцветная набойка сарафана делала его живописным. Такие сарафаны называли троелишными. Узор «рябинки» наносили оранжевой масляной краской. По низу сарафана — полоски кумача с вышивкой крестом синими, сиреневыми, зелеными нитями.

Женские пояса здесь отличались сложностью завершения концов. В оформлении использовали проволоку, стеклярус Местные жители различали пояса с прибасками, с королечками, с кисточками. Ансамбль отличался сочностью красок, яркостью. Все детали комплекса выполнены из ткани домашнего изготовления.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Начало ХХ века. Верховья реки Пинеги.

Рубаха-ворот. Лён, пестрядь, бранное ткачество.

Сарафан-косоклинник. Хост, кумач, набойка.

Пояс. Шерсть. Тканье в бердышке.

Ткани фабричного производства не пользовались популярностью

только у стариков. Старообрядцы говорили про такие наряды: легкие, шутовы, ненастоящие. Старое поколение носило одежду своей молодости.

В повседневный костюм пожилой женщины входила традиционного покроя пестрядинная рубаха-ворот с ластовицами и прямыми поликами. Рукава сужены к кисти, что характерно для Пинеги.

Косоклинный сарафан сшит из кубовой набойки. Архаичный покрой его сохранился до XX века. Узор наносили при помощи досок-манср, покрытых специальным раствором. Белый рисунок как бы выплывал из глубинного темно-синего фона. Комбинации орнаментальных мотивов разнообразны и декоративны.

Набойка применялась до 30-х годов XX века Манеры продавали на ярмарках и узоры распространялись по всей России.

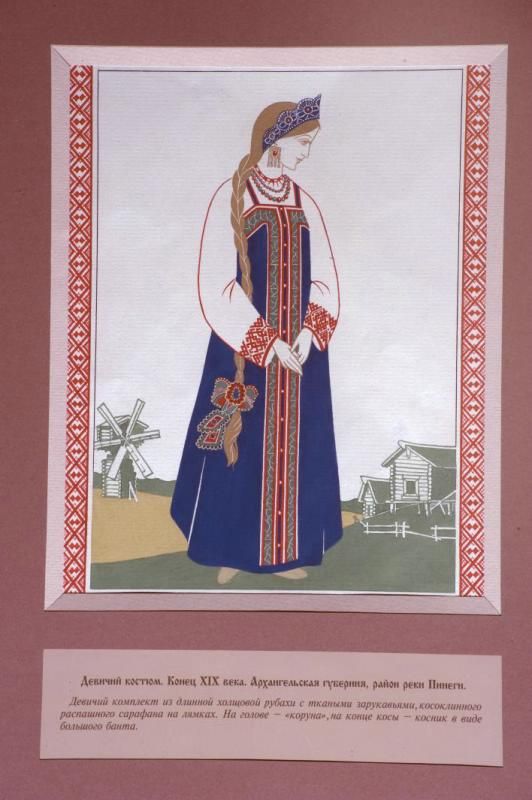

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX — начало XX века. Пинега.

Рубаха-полурубашье. Миткаль, тюль.

Сарафан. Шелк, тесьма.

Полушубок. Парча, позумент, холст.

Головной убор-повязка. Кумач, галун, фольга, бисер, бахрома из золотных нитей.

Платок. Шелк.

Наличие в комплексе нескольких рубах и сарафанов характерно для народного костюма. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Когда пинежская девушка шла на метище, годовой праздник, из-под подобранного яркого верхнего сарафана должен был быть виден другой. Верхнюю рубашку-полурубашье, короткую, без стана, шили из покупной базарской ткани с широкими рукавами. Рукава перехватывали яркой лентой у локтей. Под лямками сарафана и полушубка подвязывали два пурпурно-красных платка. Концы платков выпускались по сторонам рукавов. Они развевались на ветру, словно крылья птицы. Расшитая золотными нитями повязка завершала девичий костюм. Красивая линия абриса головного убора придавала величие молодому лицу. Пояс в этом случае подвязывали под сарафан.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Вторая половина XIX века. Мелентьевская волость.

Мелентьевская волость.

Кофта-казачок. Репс, ситец, машинное кружево, тесьма.

Сарафан-атласник. Атлас, ситец, галун.

Головной убор-перевязка. Галун, кумач, кружево, шелк, шитье перламутровыми плашками, низание бисером

Влияние городской моды отчетливо проявилось в комплексе костюма «казачок с сарафаном атласником», бытовавшем на границе Вологодской и Олонецкой губерний как праздничная одежда. Шили его из покупных тканей.

Традиционный прямой, сборчатый сарафан на длинных узких лямках дополнялся распашной приталенной кофтой городского покроя — казачком. Шили его на ситцевом подкладе. Отрезные, пышные у плеч рукава заканчивались широкими манжетами. Силуэт создавался за счет рельефов и вытачек. На верхней полочке заложены мелкие складки. Застежка на пуговицы с левой стороны. Использование оборок из машинного кружева создавало особую выразительность наряда.

Завершал костюм девичий головной убор — перевязка. Она выполнена из позумента. Сзади ее украшали кружевом и шелком, спереди расшивали перламутровыми плашками. Надо лбом шла густая поднизь из бисера.

Надо лбом шла густая поднизь из бисера.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Начало XX века. Мезень.

Платье гарнитурное. Шелк, миткаль, машинное кружево.

Шаль. Шелк.

Туфли. Кожа.

Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени — гарнитур).

Платье по старинке называли здесь сарафаном. Сшито оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе.

Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.

ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

Конец XIX — начало XX века. Архангельск.

1. Костюм-парочка. Кофта, юбка Х/б ткань, тюль.

Косынка. Шелковые нити, сцепное кружево.

Полусапожки. Кожа, х/б ткань.

2. Костюм-парочка.

Кофта, юбка Шелк, штоф, бархат, миткаль.

Платок. Шелк, 1251.

Туфли. Кожа.

Ансамбль-парочка — из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX — нача\е XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок. Сложный крой дополнен большим количеством деталей объемной орнаментации: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА

Начало XX века. Архангельская губерния.

Архангельская губерния.

Рубаха. Конопля, крашенина, ремизное ткачество.

Порты. Лен, пестрядь.

Пояс. Лен, шерсть, тканье в кроснах

Рубаха, штаны, пояс, головной убор и обувь повсеместно входили в состав мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной.

Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки — гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу.

Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА

Начало ХХ века. Пинега.

Рубаха. Лён, льняное полотно, пестрядь.

Порты. Лён, многоремизное ткачество

Пояс. Х/б, шерсть, плетение.

Х/б, шерсть, плетение.

Местные различия прослеживались в мужской одежде значительно слабее, чем в женской. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, набойки и почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Такую рубаху называли косоворотка.

Ворот — невысокая стойка. Как обычно, рубаху шили на подоплеке. Под спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани.

Фактура ткани данных портов — косые рубчики в елочку. Толстая льняная ткань по своей прочности и цвету напоминает джинсовую ткань.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Начало XX века. Архангельская губерния.

Кофта, атлас, ситец, кружево.

Сарафан. Кумач, холст, тесьма.

Повойник. Кумач.

Платок. Кашемир, набойка, Павлов Посад

Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на Севере широкого распространения.

По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка — с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.

По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка — с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.Будничные головные узоры женщин — повойники — в виде шапочки из ситца, не украшали. Комплекс дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира, с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX — начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.

СЕНОКОСНАЯ ОДЕЖДА

Конец XIX века. Пинега

Женский костюм. Рфаха-исцельница. Льняное полотно, кружево,

вышивка строчкой, росписью.

Пояс. Лен, мулине, тканье в бердышке.

Мужской костюм. Рубаха Льняное полотно, тесьма.

Порты. Льняное полотно.

Пояс. Лен, шерсть, тканье в бердышке

По древнему обычаю все крестьянские работы делились на женские и мужские. Только сенокос был единственным праздником в

совместном труде. Специально предназначенная для сенокоса одежда была удобной и практичной; широкий край ее не стеснял движения, белый цвет отпугивал гнуса.

Длинная туникообразная женская рубаха-исцельница скроена из цельного полотнища льняной ткани. Широкие, длинные рукава сужены у кисти и заканчивались обшлагами. Украшением их служила вышивка строчкой и росписью, выполненная белыми льняными нитями, а также кружева, сплетенные на коклюшках. Отсюда второе название рубахи — коклюшница.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Начало XX века. Вологодская губерния.

Кофта-рукава. Шерсть, лен, бархат, сатин, тесьма, ремизное ткачество.

Сарафан-дольник. Шерсть, крашенина, машинное кружево, тесьма, ткачество.

Передник. Гарус, сатин, ситец, тесьма.

Головной убор-сборник. Холст, картон (основа), кумач, ситец, шитье золотными нитями.

Холст, картон (основа), кумач, ситец, шитье золотными нитями.

Платок. Ситец, фабрика Баранова

В комплексе данного женского костюма проявлялась взаимосвязь различных групп населения.

Бытование в этих местах сарафана—дольника — отголоски одежды служилых людей, выходцев из западных регионов России — однодворцев. Полихромный узор дольника состоял из продольных полос различной ширины. Рисунок получался за счет применения широких берд на ткацком стане.

Распашная кофта до талии — рукава — изготовлена из полушерстяной ткани ремизного ткачества. Узор имел ярко выраженную рельефную структуру и состоял из мелких клеток. Отделка черным бархатом, сложный крой кофты с втачными рукавами — свидетельство проникновения в деревенский быт элементов городской моды. Передник шили преимущественно из покупной ткани и завязывали высоко под грудью.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX — начало XX века Пинега

Рубаха-коклюшница. Льняное полотно, кружево, вышивка перевитью по выдергу, росписью.

Сарафан-синяк. Лен, крашенина, тесьма, шерстяной шнур

Наиболее архаичный тип сарафана — косоклинник сохранился на Пинеге до начала XX века Покрой сарафана, вертикальное расположение тесьмы, имитирующей застежку, придавали женской фигуре стройность и величавость.

Широкие, длинные, легко спадающие рукава рубахи-коклюшницы сужены у кисти. Отделкой служит вышивка перевитъю по выдергу и росписью, выполненная белыми нитями.

Костюм выглядел строгим и лаконичным благодаря сочетанию белого и темно-синего цветов. Синяк и коклюшница являлись как праздничной, так и обрядовой одеждой пинежских крестьянок. В разных деревнях региона они входили в венчальный, а также погребальный комплексы костюма.

ДЕВИЧИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ

Конец ХIХ века. Яренск.

Платье. Ивановский ситец, холст, тесьма.

Косынка. Шелковые нити. Сцепное кружево.

Туфли. Кожа.

Влиянию городской моды прежде всего было подвержено купеческое и мещанское население провинциальных городов.

Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.

Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.Ситец в мелкий растительный рисунок прочно вошел в деревенский быт и использовался в одежде небогатых горожан. Платье из этой ткани по-прежнему шили на подкладе, что позволяло сохранить форму и делало наряд более долговечным. По покрою оно отрезное по линии талии. Застежка лифа спереди на пуговицы. Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии. Расположение отделки традиционное: в нижней части подола и рукавов. Используется объемный декор — пышные сборки, заложенные в байтовые складки.

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Конец XIX — начало XX века. Олонецкая губерния, Каргополье.

Рубаха. Х/б ткань, кумач, вышивка, браное ткачество.

Сарафан. Шелк, ситец, бахрома из золотных нитей.

Коротсна. Парча, ситец.

Кокошник. Галун, кумач, миткаль, шитье бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, низание жемчугом.

Платок. Миткаль, золотное шитье

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса. Прямого, широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции костюма. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.

Коротена, нагрудная одежда, вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

Кокошник Каргопольщины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники одевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат еще больше подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

Автор текста и составитель А. Иванова

Фото Н. Аряев

Оформление и макет М. Патрушева

© Архангельский государственный музей деревянного зодчества

© Оформление и макет М. Патрушева

© Текст А. Иванова

Русское народное платье — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(499 релевантных результатов)

Традиционный русский костюм »Варвара» | RusClothing.