Русский народный костюм — традиционная одежда восточных славян, детская, женская и мужская, стиль символики на праздничных нарядах

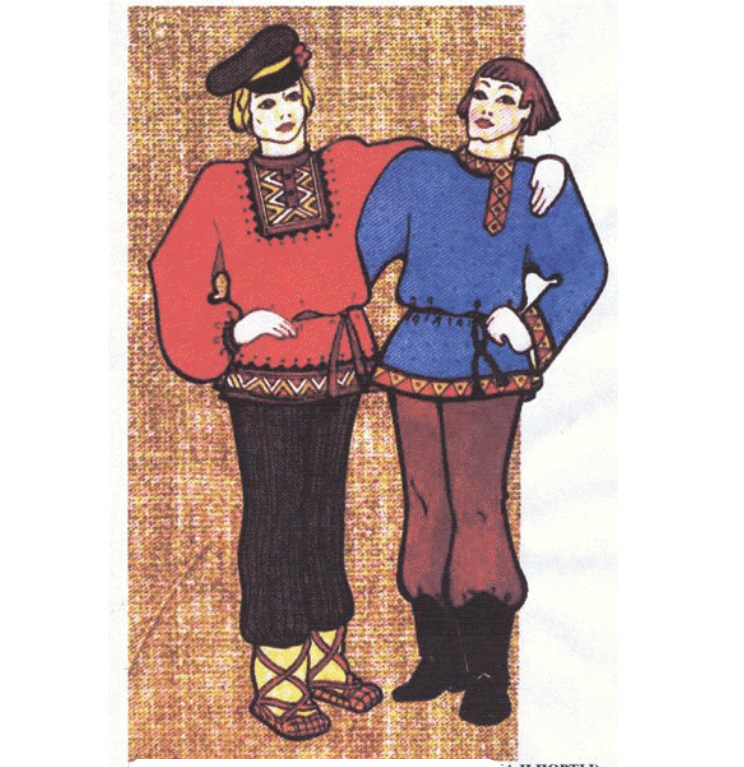

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

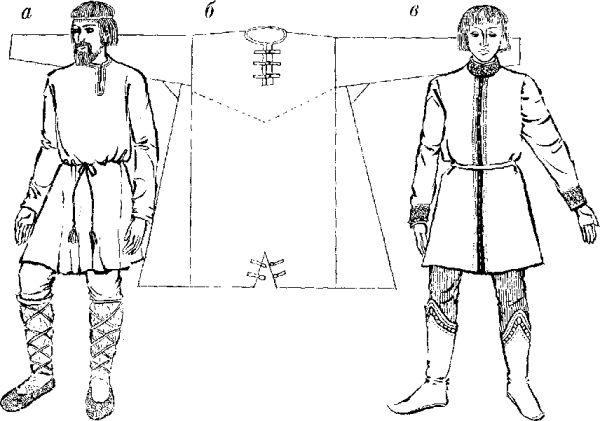

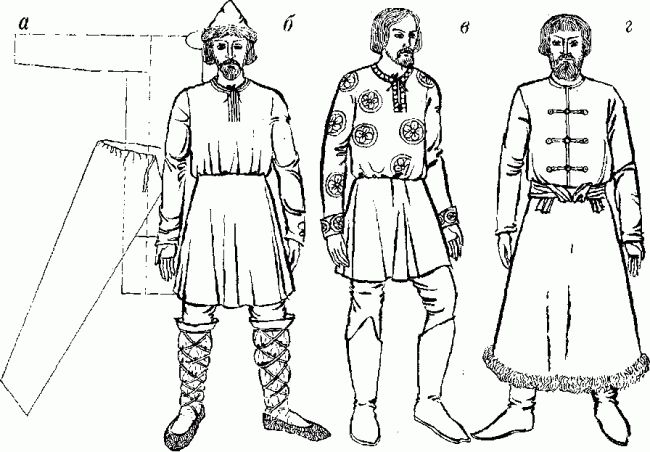

Мужская славянская одежда

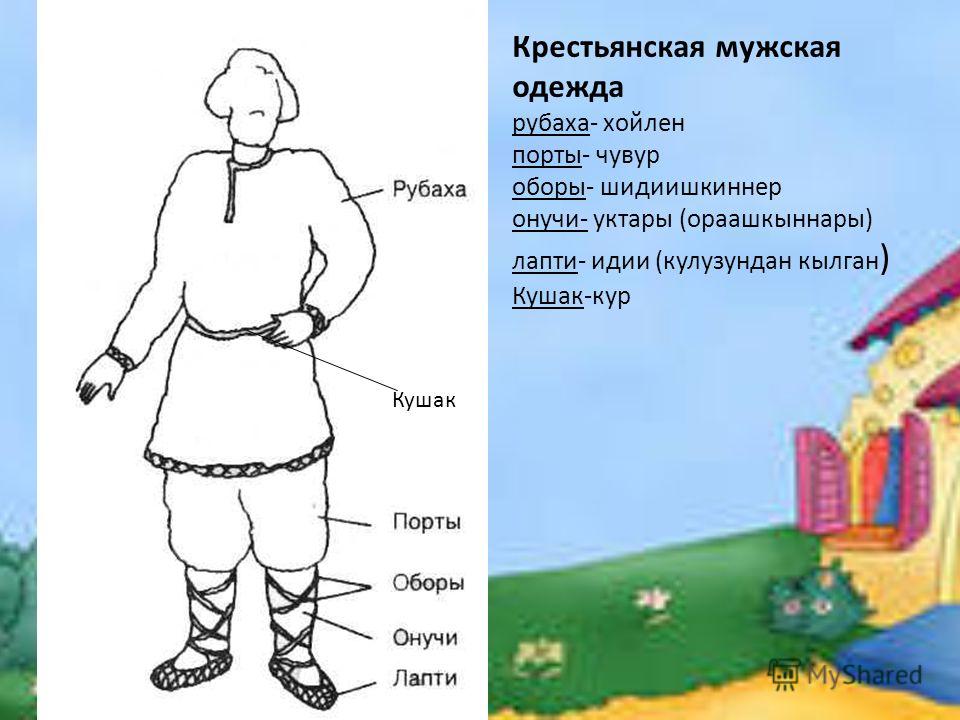

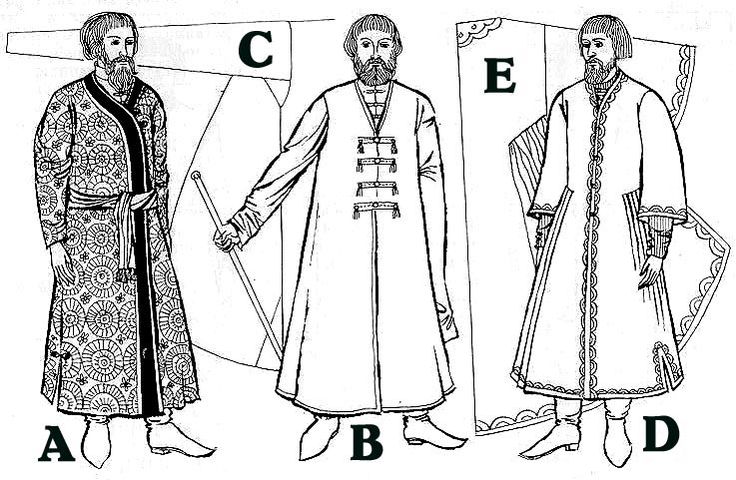

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

- Простой рубахи;

- Порток или штанов;

- Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба – это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

- Различной вышивкой;

- Тесьмой;

- Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

- Бусы различных цветов;

- Ожерелья;

- Массивные браслеты;

- Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

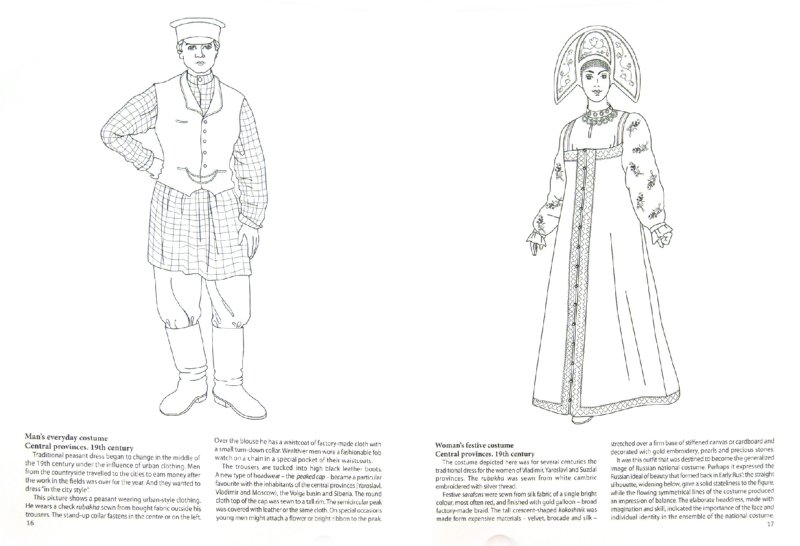

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

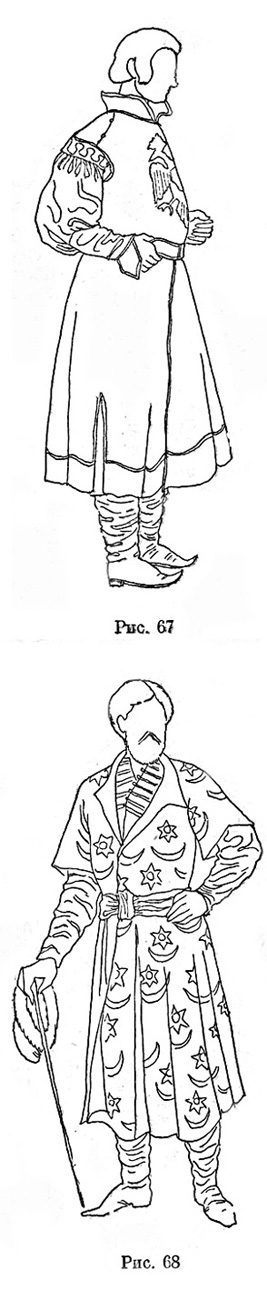

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями.

После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 – начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

- Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;

- В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс.

Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;

Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами; - Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;

- Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;

- Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

- В Сибири делались самые красивые кокошники;

- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;

- В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

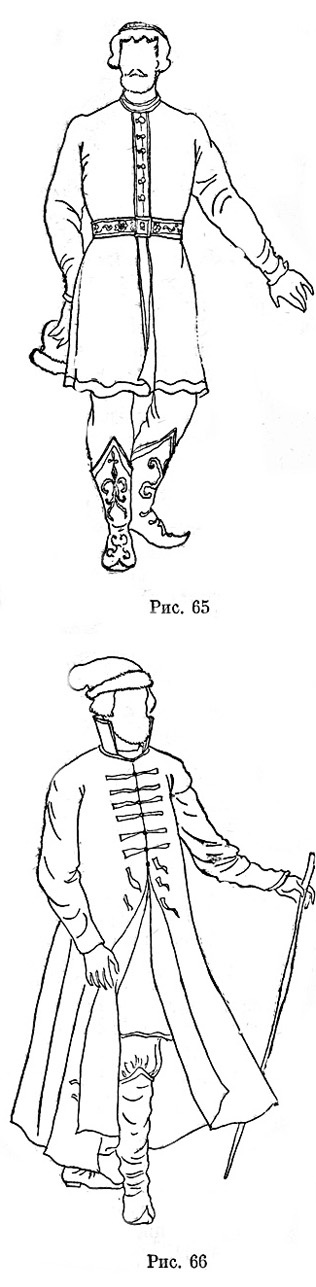

Традиционная мужская одежда в России

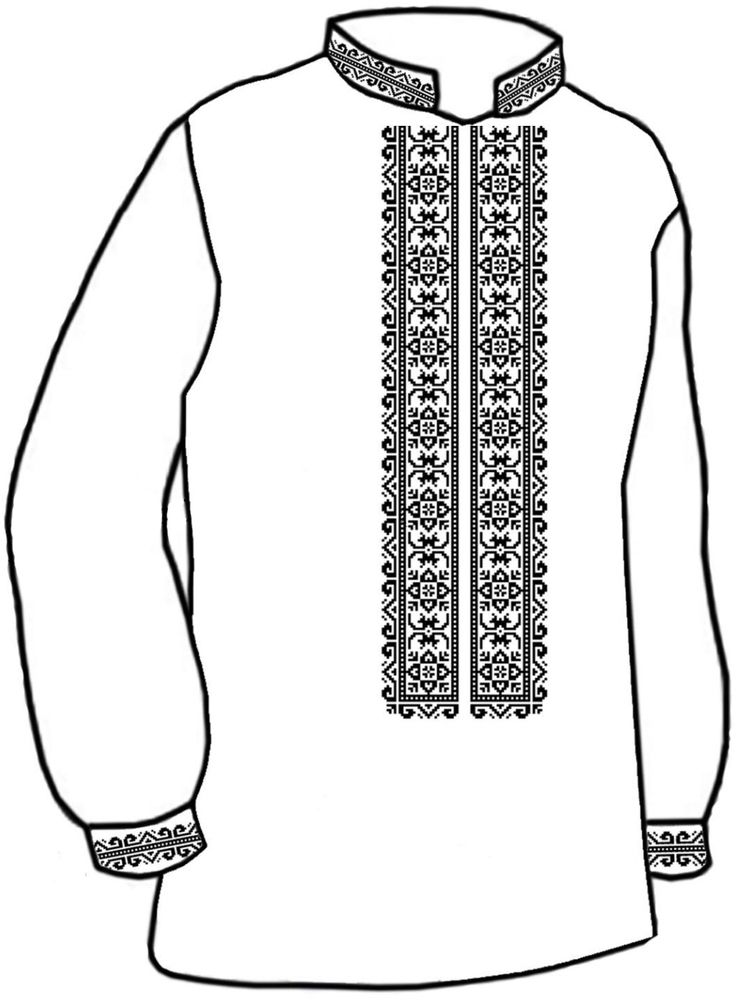

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

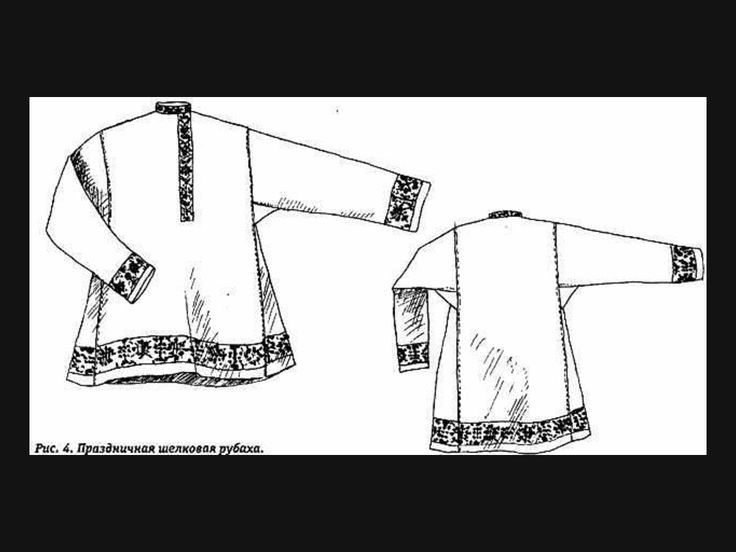

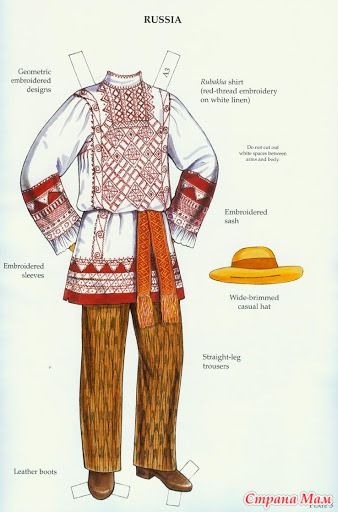

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

- Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;

- Под мышками всегда вставляли ластовицу;

- Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;

- Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;

- Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов.

Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;

Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани; - Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;

- Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

Русский сарафан

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.

Конспект урока по ИЗО 5 класс «Русский народный костюм»

Конспект урока ИЗО в 5-м классе.

Тема: «Русский народный костюм»

Учитель: Хачатрян Н.А.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Серпухов.

ЦЕЛЬ: Становление и развитие личности на национальной основе.

ЗАДАЧИ

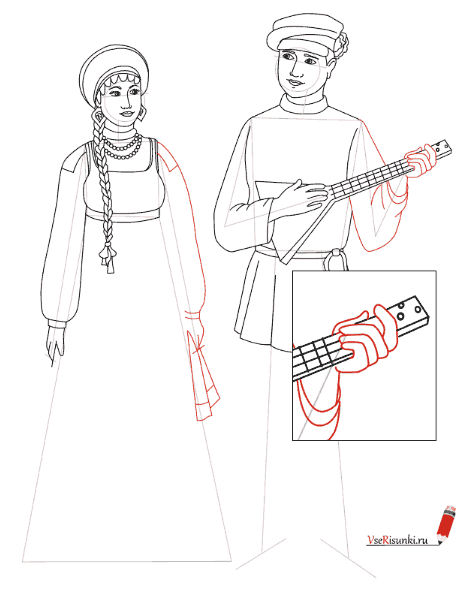

1. Продолжать осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством России. Дать представление о русском национальном костюме. Учить рисовать фигуры людей в русских национальных костюмах.

2. Развивать творческое воображение, художественный вкус и художественные способности, чувство цвета, ритма.

3. Воспитывать интерес к русской истории, культуре, быту; чувство национального достоинства; любовь к своему народу, стране.

Воспитывать интерес к русской истории, культуре, быту; чувство национального достоинства; любовь к своему народу, стране.

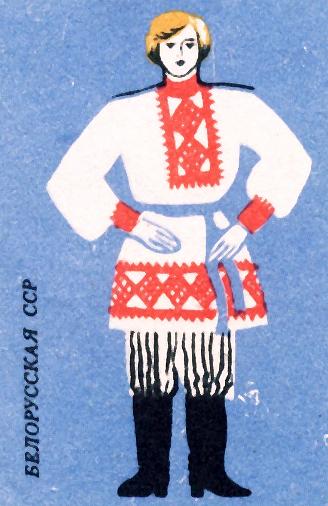

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ РЯД

1. Картинки с изображением людей в русских национальных костюмах.

2. Таблицы женских и мужских русских национальных костюмов.

3. Работы детей.

5. Репродукции картин Б.Кустодиева «Праздники в деревне», М.В. Венецианова «На пашне. Весна», М.В. Васнецова «Аленушка».

6. Кроссворд «Одежда».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД: Записи русских народных песен.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивная доска, карточки с изображением людей в русских народных костюмах, шаблоны фигур людей в русских костюмах, карточки с заданиями в качестве блиц опроса.

Гуашь, кисти, тряпочки, баночка с водой, простой карандаш, ножницы, клей.

ПЛАН УРОКА

1. | Организационный момент. |

| 1мин |

2. | Повторение ранее изученного материала. |

| 7 мин. |

3. | Сообщение нового материала. |

| 9 мин. |

4. | Объяснение способов работы. |

| 2 мин. |

| Физкультминутка. |

| 1 мин. |

5. | Практическая творческая деятельность учащихся. |

| 23 мин. |

6. | Анализ работ. Подведение итогов урока. |

| 2 мин |

Ход урока

I. Организационный момент

Добрый день, дорогие друзья!

А сейчас подумайте, о чем-нибудь приятном, улыбнитесь друг другу и гостям. Хочется, чтобы во время урока у вас было хорошее настроение. Именно оно поможет вам в работе, а еще вера в свои силы, в свои возможности.

Хочется, чтобы во время урока у вас было хорошее настроение. Именно оно поможет вам в работе, а еще вера в свои силы, в свои возможности.

II. Повторение ранее изученного материала. Сообщение темы и задач урока

— Ребята, над какими темами мы работали на прошлых уроках изо.

Надеюсь, вы хорошо усвоили материал прошлых уроков. Так ли это, мы сейчас проверим. Предлагаю вашему вниманию кроссворд.

1 прялка

2 солнце

3 красный

4. лопасть

5. люлька

6. символы

1. Неизменная спутница крестьянских женщин, которая передавалась из поколения в поколения.

2. Один из символов в древнем народном искусстве.

3. Святой угол в доме.

4. Элемент прялки.

5. Предмет для сна новорожденного.

6. Что использовали люди в древности для защиты себя и своего жилища.

Вы справились с заданием, значит были внимательны при изучении интерьера русской избы. И вы видите ключевое слово урока – КОСТЮМ.

-Чтобы лучше понять нашу тему, поработаем в группах. Развернитесь к своим одноклассникам, на столах лежат конверты с пазлами, соберите картинку и как будете готовы, один человек из группы подходит к моему столу, и выбирает тот рисунок, который у вас получился, крепит на доску и называет название костюма.

— Какую страну, представляют эти нарядные, красочные костюмы. Все эти народы живут на одной территории. (Россию)

— А мы из всех представленных красочных костюмов сегодня выбираем РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ.

III. Сообщение нового материала

Русский народный костюм и основные его элементы:

Послушайте, пожалуйста, сообщения учащихся.

1 ученик

Рассмотрим Русский мужской костюм на репродукции картины Бориса Кустодиева «Деревенский праздник».

Костюм состоял из рубахи, портов, пояса, обуви и головного убора. Обратите внимание. Основой мужского костюма была рубаха. Она доходила до колен и имела у ворота разрез посредине или сбоку (косоворотка). Рубаху носили навыпуск и обязательно подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани. Украшали вышивкой.

Рубаху носили навыпуск и обязательно подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани. Украшали вышивкой.

Обязательной частью одежды русских крестьян были штаны – порты, которые завязывались на шнурке вокруг талии. Состоятельные люди носили одежду из дорогой ткани. А простой люд – из простой и доступной ткани. Порты заправлялись в сапоги, или их обертывали онучами (узкие длинные куски ткани) и поверх надевали лапти. Поверх рубахи надевали зипун— верхняя одежда, а на голову – шапку из сукна либо войлока.

Учитель

Особенности русского женского костюма — не подчеркивать формы тела. По форме простые и свободные, но богатые цветовой гаммой и отделкой, всевозможного рода вышивками и аппликациями. Вышивка служила и украшение костюма и защитой от злых сил, Обычно вышивку располагали по краям одежды: ворот, подол, низ рукава (именно отсюда духи зла могли проникнуть к телу). Для того, чтобы обезопасить человека, вышивка содержала всевозможные священные изображения и магические символы.

Есть два основных вида женского костюма: рубаху с сарафаном и рубаху с поневой. Как выглядела Рубаха с поневой вы узнаете из учебника, это и будет вашим д/з.

А сегодня рассмотрим Рубаху с сарафаном.

На женской рубахе так же присутствует вышивка. Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали спереди узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом, канителью и узорными пуговицами. Попроще сарафаны украшали по подолу лентами разных цветов. Сарафаны носили с передниками, которые играли двойную роль: защищали одежду от загрязнений и прикрывали ее неукрашенные части. Самый красивый сарафан считался красного цвета. КРАСНЫЙ и КРАСИВЫЙ раньше считались однозначными. А в холода на сарафан надевали– душегрейку.

Обязательная принадлежность крестьянского костюма – пояс. Он являлся оберегом. Пояса могли быть как тканые, так и вязаные.

Детская одежда древних славян была одинакова для мальчиков и для девочек и состояла из длинной, до пят, полотняной рубахи (показ).

2 ученик

Женский костюм не обходился без головного убора. В старину замужней женщине нельзя было появляться на людях с непокрытой головой, волосы следовало заплетать в две косы, укладывать вокруг головы короной и прятать под головной убор.

Головной платок был одной из основных частей женского костюма.

Кроме платков существовали еще повойник, кокошник, сорока (показ).

А маленькие девочки повязывали на голову ленты.

Девушкам разрешалось носить открытые повязки-ленты, венцы, закрывавшие только лоб и затылок. До замужества девушки заплетали низко на затылке одну косу. Коса свободно ниспадала из-под головного убора. По праздникам девичья коса украшалась лентами.

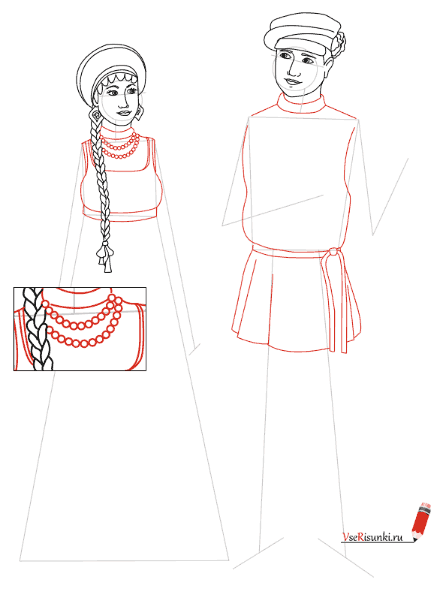

IV. Объяснение способов работы

Ребята, вот вы и узнали о том, какой была национальная одежда наших предков. А теперь вам предстоит нарисовать людей в русских народных костюмах. Я вам раздаю шаблоны , по которым вы обведете фигуру человека, затем нарисуете и украсить наряд. Символы, которые использовали в украшениях представлены на доске. Выбор за вами, кого вы нарисуете, женщину или мужчину. А к украшению костюма постарайтесь подойти творчески, проявляйте фантазию.

Символы, которые использовали в украшениях представлены на доске. Выбор за вами, кого вы нарисуете, женщину или мужчину. А к украшению костюма постарайтесь подойти творчески, проявляйте фантазию.

После того, как фигуры людей будут готовы, аккуратно вырежьте их и красиво расположите на панно. Клеем мажьте края фигур. Помните о перспективе: крупные фигуры располагайте на ближнем плане, а более мелкие – на дальнем.

Физкультминутка

Встаньте около своих столов, расправьте плечи. Поверните голову направо, посмотрите на одноклассников, улыбнитесь им. А теперь посмотрите на своих товарищей слева, улыбнитесь им. Потрите ладошки друг о дружку, согревая их и тем самым подготавливая их к работе.

V. Практическая творческая деятельность учащихся

Еще раз улыбнитесь, помните, что хорошее настроение – это залог успеха. Удачи вам в работе. А помогут вам справиться с заданием записи русских народных песен.

VI. Анализ работ, подведение итогов урока

Ребята, какие фигуры людей вам понравились больше всего? Правильно ли переданы элементы костюма? Чей орнамент на костюме вам понравился? Удачно ли вмонтированы фигуры людей в общую композицию?

Что же нового вы узнали сегодня на уроке, чему научились? Что запомнилось больше всего?

У вас на столах лежат карточки с таблицей, оцените свою работу на уроке.

Молодцы, ребята! Спасибо за работу.

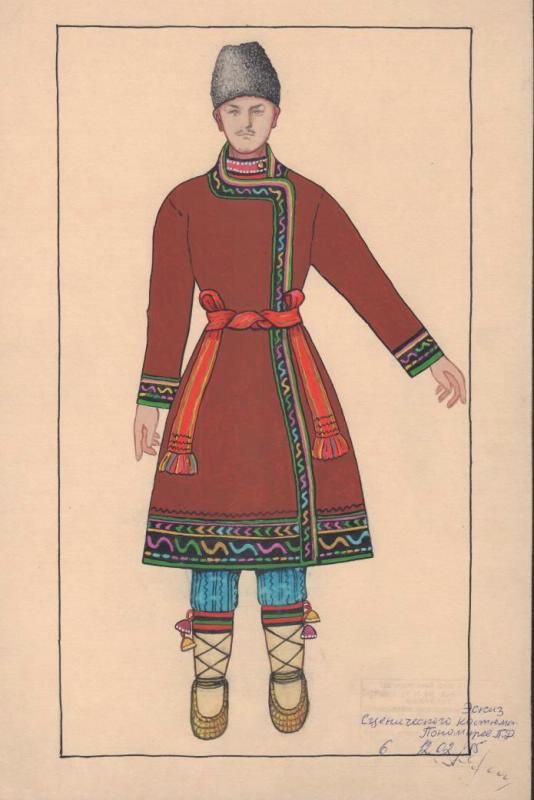

Чувашская национальная одежда и костюм, головные уборы, обувь

13 июля 2017

Одежда — важная часть многовековых национальных традиций. Она раскрывает особенности менталитета народа, воспроизводит в орнаменте его представления о добре и зле, формирует неповторимый культурный облик.

Чувашская одежда представлена разнообразием головных уборов, платьев и костюмов, а также известна богатством вышитых ромбо- и зигзагообразных узоров, монетной и бисерной отделки, специального кроя. По назначению она использовалась лишь примерно до середины XX века. Некоторые старинные наряды дошли до наших дней и пополнили коллекции Национального музея, Музея чувашской вышивки, Чувашского государственного художественного музея.

Национальная одежда не представляется без вышитого на ней строгого, но броского чувашского орнамента. Он символичен: рассказывает о возрасте хозяина костюма, его статусе, состоянии, принадлежности к роду. В изделиях преобладает сочетание белого и красного цветов. По верованиям древних чувашей, эта гамма обозначает сакральную чистоту.

В изделиях преобладает сочетание белого и красного цветов. По верованиям древних чувашей, эта гамма обозначает сакральную чистоту.

Сегодня традиционные одеяния по-прежнему любимы чувашами. Некоторые горожане и жители поселений надевают сохранившиеся наряды своих предков по большим праздникам (свадьба, акатуй и т.п.), артисты чувашской эстрады выступают в осовремененных костюмах на сцене, а участники конкурсов из Чувашии защищают в них честь родной республики.

Туристы из разных регионов страны и заграницы проявляют интерес к чувашской культуре и восхищаются ею не меньше, чем коренное население. В этом материале — подробно о чувашской одежде на все случаи жизни для женщин и мужчин.

Из чего и как изготавливали изделия

В зависимости от места проживания относительно течения Волги чуваши делятся на верховых (вирьял), средненизовых (анат енчи) и низовых (анатри). Несмотря на общую национальную принадлежность, этнографические группы имеют отличия в традициях. Особенно ярко они прослеживаются в костюмах, украшениях и вышивке.

Особенно ярко они прослеживаются в костюмах, украшениях и вышивке.

Группа чувашей на улице. 1907 г.

Самарская губерния, с. Большое Микушкино, 1888 г.

Группа чувашей на улице. 1907 г.

Самарская губерния, с. Большое Микушкино, 1888 г.

Чаще всего чуваши изготавливали одежду из домотканого полотна, кожи, войлока, овечьей шерсти или сукна. Почти в каждом крестьянском дворе имелся прядильный и ткацкий инвентарь. Холсты для будущих изделий умели ткать все деревенские женщины. Для этого они выращивали лен и коноплю. Обувь чуваши мастерили из дерева и луба.

Белая рубаха (кĕпе) — основа всех чувашских одеяний. Мастерицы шили ее из конопляного полотнища. Боковые части закрывали прямыми вставками, которые расширяли рубаху книзу и подчеркивали ее объемный силуэт. Высота женского кĕпе достигала 120 см, а мужского — 80 см.

Мужская и женская традиционная чувашская рубаха кĕпе

Женские одеяния

В гардеробе каждой чувашки была холстяная рубаха (кĕпе), которая ниспадала до щиколоток. В отличие от мужских рубах женские часто имели нагрудные узоры-обереги кĕске в виде солнца. Поверх рубахи надевали вышитый передник (чĕрçитти), а представительницы верховой группы (вирьял) вместо него в основном носили белый вышитый фартук (саппун).

В отличие от мужских рубах женские часто имели нагрудные узоры-обереги кĕске в виде солнца. Поверх рубахи надевали вышитый передник (чĕрçитти), а представительницы верховой группы (вирьял) вместо него в основном носили белый вышитый фартук (саппун).

Девичья рубаха (г. Шумерля), узор кĕске и вышитый передник чĕрçитти

Композиции чувашской нагрудной вышивки, мотивы и техники исполнения, имея единую этническую основу, варьируются у разных этнографических групп. Согласно народным поверьям, узоры защищали владелицу рубашки от злых духов. Со временем сакральное значение вышивки было утеряно, и нагрудные символы стали просто украшением.

Весной и осенью женщины спасались от прохлады легким кафтан-халатом или суконным кафтаном. Зимой чуваши надевали штаны из домашнего сукна и приталенную шубу из овчины со сборками на талии (кĕрĕк). Женская одежда отличалась от мужской большим числом сборок. Как правило, их было около пяти. Они подчеркивали состоятельность владельца шубы. Ведь если много сборок, значит и немало овчин ушло на ее изготовление.

Ведь если много сборок, значит и немало овчин ушло на ее изготовление.

Одежда девочек была проще, но выглядела не менее нарядно. Платья украшались несложным узором или тесьмой на подоле. На нагрудной части рубахи обычно вышивали две аккуратные косые полосы, а одну — только для сирот.

Чувашские дети. Казанская губерния, Чебоксарский уезд

Вышивальщица. Деревня Пустынькассы, 1930-е гг.

Чувашские дети. Казанская губерния, Чебоксарский уезд

Вышивальщица. Деревня Пустынькассы, 1930-е гг.

К 12−14 годам юные рукодельницы становились профессиональными мастерицами и начинали готовить приданое к своему совершеннолетию. Юные девушки уже могли носить передник (чěрçитти) или фартук (саппун).

Мужские одеяния

Мужчины носили холстяные туникообразные рубахи (кĕпе) длиной до колен. Здесь грудной разрез располагался справа и завязывался тесьмой. Кĕпе низовой группы чувашей (анатри) отличались цветным клетчатым узором в красную или синюю клетку. Простые рабочие рубахи ничем не украшались, а праздничные — имели вышивку на грудном разрезе, рукавах и подоле.

Простые рабочие рубахи ничем не украшались, а праздничные — имели вышивку на грудном разрезе, рукавах и подоле.

Считалось, чем богаче узор, тем праздничнее одеяние. Однако мужской наряд орнаментировался скромнее женского. К примеру, на рубахе в области плеч вышивали узоры-символы неба, в области груди — узоры-символы огня, которые, по верованиям древних чувашей, обозначали мужественность.

Кроме того, мужчины носили штаны (йeм) и однотонную безрукавку. На праздники парни надевали кожаные сапоги (сăран атă).

Чувашский праздничный мужской наряд

Весной и осенью представители верховой группы носили в повседневности холстяной кафтан (шупăр) или шерстяной кафтан (сăхман), а низовой — суконный халат (пустав). Так же, как и женщины, зимой мужчины ходили в штанах из домашнего сукна и шубе из овчины с 2−3 сборками на талии (кĕрĕк). В дорогу поверх шубы или кафтана состоятельные чуваши надевали черный овчинный тулуп.

Одежда мальчиков была схожа со взрослой, но она не имела вышивки с ритуальной символикой. Ворот рубахи мальчика-подростка украшал однотонный узор.

Ворот рубахи мальчика-подростка украшал однотонный узор.

Головные уборы

Головные уборы чуваш — уникальное явление в национальной культуре. Необычные женские шапочки, украшенные вышивкой, бисером, монетами, а также мужские войлочные шляпы — одни из самых узнаваемых элементов чувашской одежды.

Тухья — округлый головной убор, который носили девочки и незамужние девушки по праздникам и выходным дням. Он изготавливался из 1−2 слоев холста, украшался бисерной вышивкой и серебряными монетами.

Тухья — девичий головной убор

Тухья низовых чувашей была с шишечкой, бисерным навершием, наушниками или ремешком для закрепления на подбородке. Убор верховых чувашей этих деталей не имел. Орнамент состоял из крупных меандров, ромбов и крестов с загнутыми концами. После замужества девушки передавали свои тухьи младшим сестрам.

Замужние женщины покрывали голову сурпаном — полоской белой ткани, концы которой украшались вышивкой. В обычные дни поверх сурпана повязывали пуç тутри, узкую повязку на голову. По праздникам женщины носили хушпу, открытую шапочку, богато украшенную монетами. Отличительная особенность хушпу — хӳри, наспинная полоса до пояса или ниже с рядами монет и бисерной вышивкой.

В обычные дни поверх сурпана повязывали пуç тутри, узкую повязку на голову. По праздникам женщины носили хушпу, открытую шапочку, богато украшенную монетами. Отличительная особенность хушпу — хӳри, наспинная полоса до пояса или ниже с рядами монет и бисерной вышивкой.

Хушпу — женский головной убор

Мужские головные уборы не орнаментировались. Летом мужчины носили черные или белые войлочные шляпы (ялкас), а зимой — шапки с широким околышем и продолговатым куполообразным верхом (сĕлĕк).

Большинство чувашей ходили в лаптях из липового лыка (çăпата). Представители верховой группы носили их с онучами черного цвета, а низовой группы — с белыми суконными чулками (чăлха). Валенки могли позволить себе лишь зажиточные крестьяне.

Как выглядит современная чувашская одежда

В 30-х гг. XX столетия национальные наряды отошли на второй план и стали замещаться одеждой городского типа. Сегодня в некоторых деревнях и отдаленных районах Чувашии по-прежнему надевают традиционные костюмы, но уже в исключительных случаях (свадьба, обряды и т. п.). Также в них выступают на сцене деятели искусства и работники культурных учреждений республики.

п.). Также в них выступают на сцене деятели искусства и работники культурных учреждений республики.

В Чебоксарах производством одежды в традициях предков занимается текстильное предприятие «Паха тĕрĕ». Специалисты изготавливает ее из разных материалов. Узоры, к примеру, вышивают мулине или шелком. Здесь покупают себе сценические наряды артисты чувашской эстрады, фольклорные коллективы, а также все те, кому нравятся чувашская культура и изделия с этническими мотивами.

Вы собираетесь в Чебоксары и хотите привезти из города на Волге что-нибудь памятное и необычное? Современная одежда в национальном стиле — один из самых популярных сувениров, которые туристы привозят из Чувашии. Большим спросом пользуются коллекции текстильных компаний «Чебоксарский трикотаж» и Melado. Их изделия отличают интересные фасоны и наличие классического орнамента.

Будьте оригинальными — носите одежду с чувашской национальной символикой!

Благодарим за предоставленные материалы о чувашской одежде сотрудников Чувашского национального музея, Музея чувашской вышивки, а также Чувашского государственного художественного музея, в частности, Геннадия Иванова-Оркова, специалиста по чувашским костюмам.

Автор статьи: Екатерина Ильина

Получайте новые материалы

на почту

Нажимая кнопку «Подписаться»,

вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

Костюмная одежда, Русский язык, Рисунок, Платье, Русский язык, Матрешка, Эскиз костюма, Костюм, Русский язык, Рисование png

PNG Теги

- Костюм,

- русский,

- Чертеж,

- Платье,

- Русский язык,

- Матрешка,

- Кукла,

- Одежда,

- Эскиз костюма,

- png,

- прозрачный,

- скачать бесплатно

Информация PNG

- Размеры

- 529x699px

- Размер файла

- 410,47 КБ

- MIME-тип

- Изображение/png

Изменение размера онлайн png

ширина (пкс)

высота (пкс)

Лицензия

Некоммерческое использование, DMCA Свяжитесь с нами

Почему Россия ведет очаровательное наступление в Африке. Причины некрасивые

Россия является источником менее 1% прямых иностранных инвестиций в Африку. Таким образом, по существу Россия мало что приносит континенту. Но тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает громкую поездку в Африку в разгар войны России с Украиной, показывает, насколько Россия нуждается в Африке.

Таким образом, по существу Россия мало что приносит континенту. Но тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает громкую поездку в Африку в разгар войны России с Украиной, показывает, насколько Россия нуждается в Африке.

Приоритетом поездки Лаврова в Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию является демонстрация того, что Россия не находится в международной изоляции, несмотря на обширные западные санкции. Цель состоит в том, чтобы изобразить Россию как ничем не обремененную великую державу, имеющую союзников по всему миру, с которыми она может вести дела в обычном режиме.

Россия также борется за нормализацию международного порядка, в котором сила правит. А демократия и соблюдение прав человека необязательны.

Поездка Лаврова в Африку имеет большое значение для геостратегической позиции России. Российский месседж превращает империалистический захват Россией земель в Украине в более широкую идеологическую борьбу между Востоком и Западом. В той мере, в какой Москва преуспевает в этом, лишь немногие африканские страны будут ее критиковать.

В той мере, в какой Москва преуспевает в этом, лишь немногие африканские страны будут ее критиковать.

Это отчасти объясняет, почему 25 из 54 африканских государств воздержались или не голосовали против осуждения российского вторжения в Украину во время принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции ES-11/1 в марте. Этот двойственный ответ резко контрастировал с подавляющим осуждением российской агрессии со стороны всех остальных регионов мира.

Можно также ожидать, что Лавров представит недавнюю украинско-российскую сделку по разблокированию более 20 миллионов метрических тонн украинского зерна для экспорта как гуманитарный жест Москвы. И это несмотря на то, что именно вторжение России и блокада украинских портов не позволили зерну выйти на международные рынки. Бомбардировка Россией украинского порта Одесса на следующий день после подписания соглашения свидетельствует о том, что Москва продолжит попытки использовать продовольственный кризис в качестве оружия. Все время обвиняя запад.

Египет и Эфиопия — ключевые страны маршрута Лаврова — особенно сильно пострадали от перебоев с поставками продовольствия. Российская блокада привела к тому, что мировые цены на зерно в этом году удвоились, что привело к острой политической и социальной напряженности по всей Африке.

Что получают африканские хозяева

Сосредоточение внимания на идеологических темах помогает скрыть, насколько скромны официальные экономические и дипломатические инвестиции России в Африке.

Напрашивается вопрос, какую выгоду африканские лидеры получат от приема у себя Лаврова в то время, когда Россию жестко критикуют за неспровоцированную агрессию и дестабилизацию мировых рынков продовольствия, топлива и удобрений. Короткий ответ — политическая поддержка.

Растущее влияние России в Африке в последние годы в основном является результатом использования Москвой неофициальных средств — развертывания наемников, кампаний по дезинформации, сделок с оружием в обмен на ресурсы и торговли драгоценными металлами. Эти недорогие, высокоэффективные инструменты обычно используются для поддержки изолированных африканских лидеров с сомнительной легитимностью. Поддержка Россией осажденных лидеров в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и Судане была жизненно важна для удержания этих акторов у власти.

Эти недорогие, высокоэффективные инструменты обычно используются для поддержки изолированных африканских лидеров с сомнительной легитимностью. Поддержка Россией осажденных лидеров в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и Судане была жизненно важна для удержания этих акторов у власти.

Асимметричный подход России к обретению влияния в Африке также примечателен тем, что эти «партнерства» заключаются с отдельными лидерами, которых поддерживает Москва, а не с широкой общественностью. Речь идет о сотрудничестве элит, а не о традиционном двустороннем сотрудничестве.

Читать далее: Война на Украине: новое предупреждение о том, что Африке необходимо проявлять бдительность в отношении дестабилизирующего влияния России

Понимание этих мотивов делает путешествие и маршрут Лаврова более четкими.

Президент Египта Абдель аль-Сиси является ключевым союзником в усилиях России по установлению марионеточного правительства в Ливии. Это позволит России установить прочное военно-морское присутствие в южной части Средиземного моря и задействовать ливийские нефтяные запасы. Сиси также был партнером России в попытке сорвать демократические преобразования в Судане и Тунисе.

Это позволит России установить прочное военно-морское присутствие в южной части Средиземного моря и задействовать ливийские нефтяные запасы. Сиси также был партнером России в попытке сорвать демократические преобразования в Судане и Тунисе.

Россия, кроме того, является крупным поставщиком оружия для Египта. Кредит в размере 25 миллиардов долларов, финансируемый Россией для российской атомной энергетической компании «Росатом» на строительство атомной электростанции Дабаа в Каире, не имеет большого экономического смысла. Но это действительно обеспечивает потенциальную непредвиденную прибыль для приспешников Сиси и Путина. И это средство для России получить дополнительные рычаги воздействия на Сиси.

Поездка Лаврова в Уганду служит политическим прикрытием для все более репрессивного и неустойчивого режима президента Йовери Мусевени, который пытается организовать наследственную преемственность сына Мусевени, Мухузи Кайнеругабы.

Главный интерес России к Уганде заключается в том, чтобы втянуть в орбиту Москвы еще одну исторически прозападную африканскую страну. Для Мусевени сближение с Россией посылает не слишком тонкий сигнал о том, что он будет двигаться дальше в сторону Москвы, если Запад будет слишком критично относиться к его ухудшению ситуации с правами человека и демократизации.

Для Мусевени сближение с Россией посылает не слишком тонкий сигнал о том, что он будет двигаться дальше в сторону Москвы, если Запад будет слишком критично относиться к его ухудшению ситуации с правами человека и демократизации.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед также отбивается от жесткой международной критики в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Эфиопии в Тыграе и последующими препятствиями, препятствующими оказанию гуманитарной помощи в регионе. Срыв Россией резолюций Совета Безопасности ООН, привлекающих внимание к конфликту в Тыграе и гуманитарному кризису, был высоко оценен в Аддис-Абебе.

Эфиопия долгое время проводила независимую внешнюю политику. Но Аддис-Абеба должна принять следующую встречу на высшем уровне Россия-Африка в конце этого года. Мероприятие предоставит громкую платформу, чтобы усилить сообщение Москвы о том, что ее по-прежнему приветствуют на мировой арене.

Можно ожидать, что в Аддис-Абебе Лавров подчеркнет тесные связи России с Африканским союзом. Из-за боязни назойливой России региональный орган неоднократно откладывал виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда встреча, наконец, (и тихо) состоялась в июле, только четыре главы африканских государств настроились на нее. сила в 1979. Страна занимает 169 место из 180 стран в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Он был в центре внимания Москвы из-за расширения контроля над экспортом углеводородов из Конго, Демократической Республики Конго и ЦАР через Пуэнт-Нуар. Это еще больше усилит влияние России на мировые энергетические рынки.

Из-за боязни назойливой России региональный орган неоднократно откладывал виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда встреча, наконец, (и тихо) состоялась в июле, только четыре главы африканских государств настроились на нее. сила в 1979. Страна занимает 169 место из 180 стран в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Он был в центре внимания Москвы из-за расширения контроля над экспортом углеводородов из Конго, Демократической Республики Конго и ЦАР через Пуэнт-Нуар. Это еще больше усилит влияние России на мировые энергетические рынки.

Преимущества для простых африканцев?

Визит Лаврова демонстрирует, что есть африканские лидеры, которые находят политическую ценность в сохранении связей с Россией, несмотря на запятнанную международную репутацию Москвы.

Примечательно, что большинство стран в его африканском туре поддерживают важные отношения с Западом. Принятие высокопоставленного визита Лаврова не направлено на то, чтобы подорвать эти связи. Скорее, это попытка получить больше рычагов воздействия на Запад.

Скорее, это попытка получить больше рычагов воздействия на Запад.

Но это опасная игра для этих африканских лидеров. Россия имеет экономику размером с Испанию, не обеспечивает значительных инвестиций или торговли на континенте (кроме зерна и оружия) и все больше отключается от международной финансовой системы.

Более того, прямые иностранные инвестиции тесно связаны с соблюдением законности. Подавая сигнал о том, что они открыты для беззаконного международного порядка России, эти африканские лидеры рискуют повредить своим перспективам увеличения западных инвестиций.

Девять из 10 крупнейших стран, инвестирующих в Африку, включая 90% прямых иностранных инвестиций, являются частью западной финансовой системы. Африканским странам могут потребоваться годы, чтобы оправиться от репутационного ущерба, нанесенного принятием российского мировоззрения о том, что верховенство права является произвольным.

Поездка Лаврова в Африку — не единичный случай. Это часть продолжающегося танца. Москва пытается получить влияние на континенте, не инвестируя в него. Эта стратегия может получить поддержку только в том случае, если некоторые африканские лидеры увидят в России средство подтверждения своей власти, несмотря на нежелательные права человека и демократические нормы.

Москва пытается получить влияние на континенте, не инвестируя в него. Эта стратегия может получить поддержку только в том случае, если некоторые африканские лидеры увидят в России средство подтверждения своей власти, несмотря на нежелательные права человека и демократические нормы.

Преимущества для Москвы и этих африканских лидеров очевидны. Для простых африканских граждан не так уж и много.

Наталья Гончарова Картины, Био, Идеи

Краткое содержание Натальи Гончаровой

Произведение Натальи Гончаровой колеблется между напевами сакральными и нотами профанного. Художник из влиятельной, богатой и музыкальной семьи, интересы художника были связаны с российскими сельскими рабочими и, по кажущемуся противоречию, с набором потусторонних персонажей. На ее картинах крестьяне, изображенные за работой — косят сено, бреют лед, стирают, ткут, — проникнуты монументальным достоинством. В повторяющихся повседневных задачах Гончарова наблюдала ту же небесную силу, чаще ассоциируемую с религиозными деятелями, и в этом смысле сливала в своих картинах царства неба и земли. Наряду со своей любовью на всю жизнь и коллегой-художником Михаилом Ларионовым, Гончарова была частью поколения русского авангарда, участвовавшего в неустанном исследовании различных визуальных стилей и меняющихся идеологических точек зрения, что в конечном итоге положило начало лучизму. Не возражая против работы в диалоге с популярной культурой, художница тесно сотрудничала со своим другом и театральным режиссером Сергеем Дягилевым (известным как Ballets Russes) в качестве художника по костюмам и сценографа; именно в этой роли Гончарова стала наиболее известной в последние годы своей жизни.

Наряду со своей любовью на всю жизнь и коллегой-художником Михаилом Ларионовым, Гончарова была частью поколения русского авангарда, участвовавшего в неустанном исследовании различных визуальных стилей и меняющихся идеологических точек зрения, что в конечном итоге положило начало лучизму. Не возражая против работы в диалоге с популярной культурой, художница тесно сотрудничала со своим другом и театральным режиссером Сергеем Дягилевым (известным как Ballets Russes) в качестве художника по костюмам и сценографа; именно в этой роли Гончарова стала наиболее известной в последние годы своей жизни.

Достижения

- В своих ранних работах Гончарова сочетает вдохновленный Сезанна мазок, фовистскую любовь к цвету и некоторые повторяющиеся мотивы (прежде всего фигуру кругового танца), общие с Матиссом, и схожее мировоззрение (религиозное в паре с светский) до Гогена. Такая ассимиляция этих трех могущественных влияний дает произведение, одновременно декоративное и наполненное смыслом.

- Православные иконы, часто встречающиеся в домах и храмах по всей России, были хорошо известны и любимы Гончаровой. Подобно многим ремесленникам и верующим до нее, она тоже рисовала религиозные сцены как «дары свыше», которые материализовались интуитивно после постоянного религиозного диалога с Господом. Добавление небольших изменений к ее «значкам» — например, пустые свитки Евангелисты (1911 г.) — она выявила намерения агитировать национальную традицию и предложить альтернативные, менее дидактические и более открытые подходы к духовности.

- Гончарова проявляет особый интерес к «женской работе». Женщин часто изображают стирающими и готовящими белье, собирающими фрукты и сажающими новые культуры. Ростом обычные люди (как мужчины, так и женщины) изображены солидными и здоровенными в связи с их положением столпов общества, однако именно женщины, исторически вылепленные как архитектурные кариатиды, чаще всего появляются в гончаровских oeuvre как носители бремени общества.

- Как пара Гончарова и Ларионов создали прецедент перформанса, получившего дальнейшее развитие только в 1970-х годах. Вместе художники появлялись на публике обнаженными, их тела были раскрашены в сотрудничестве, аналогичном тому, что было у Марины Абрамович и Улая. Их эксперименты также имеют параллели с экспериментами Яёи Кусамы; она тоже размывала границы так называемого приличия, появляясь с телом, использованным в качестве холста, и кожей, раскрашенной пятнами (у Гончаровой это обычно были цветы).

Важное искусство Натальи Гончаровой

Развитие искусства

1907

Автопортрет с желтыми лилиями

Взгляд уверенной простоты, цветы в руках и студийный фон дают представление о богемном существовании художницы и ее любви к природа. Как писал искусствовед Дональд Годдард: «Фигура существует … в цикле ее собственных картин на задней стене и срезанных цветов. Она находится между грубой геометрией и мазками картин и органическими формами. и яркие цвета цветов, не священное чудовище, а человеческое присутствие, художница как ее собственная модель и как часть структуры ее собственного искусства».

и яркие цвета цветов, не священное чудовище, а человеческое присутствие, художница как ее собственная модель и как часть структуры ее собственного искусства».

Цветы повторяются на протяжении всей карьеры Гончаровой, представляя собой момент настоящего, не время роста или гибели, а вместо этого невероятную силу жизни сейчас. Цветы часто повторяются современными художниками, и Винсент Ван Гог и Пит Мондриан являются двумя наиболее яркими примерами. В то время как Ван Гог выбрал подсолнух в качестве своего фирменного цветка, Гончарова вместо этого отождествляет себя с лилиями. Она также нарисовала лучистскую картину лилий в 1913 году. Лилия уже давно имеет религиозные ассоциации как цветок целомудрия, представленный при благовещении ангела Гавриила. Однако это всегда была белая лилия, и Гончарова выбирает оранжевую альтернативу, возможно, ссылаясь на свой собственный сексуальный опыт. Тем не менее, кажется важным, что лилия является религиозным цветком, поскольку с намерениями, подобными намерениям Гогена, когда он изобразил себя Желтый Христос в 1889 году Гончарова также смиренно представляет себя духовной фигурой на земле.

Холст, масло — Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Artwork Images

1909

Сбор яблок

Созданная под сильным влиянием выставки Золотое руно 1908 года, эта работа, написанная в следующем году, имеет много общего с двумя работами. которые увидела бы там Гончарова, « купальщиц» Сезанна (1898) и «9 купальщиков» Матисса.0238 Le Bonheur de Vivre (1905 г.). Как и в произведении Сезанна, под деревьями собирается группа женщин, но здесь они одеты. Женщины наслаждаются светом и воздушностью на открытом воздухе, а на переднем плане изображена одна влюбленная пара, как и на картине Матисса. Однако в целом фигуры более задумчивы и сдержанны, чем упивающиеся искатели удовольствий, изображенные на радужной картине француза .

Гончарова добавляет национального настроения, включив в нее русского осла, и, кроме того, самым оригинальным образом придает произведению религиозное измерение. Общий смысл картины на самом деле далек от Сезанна и Матисса, работы которых, вероятно, вдохновили ее мазок и композицию. Когда женщины собирают яблоки и существует одна пара мужчина/женщина, возникает библейская история об Адаме и Еве. Женщины, похоже, с готовностью берут от запретного древа познания, которое привело к изгнанию Адама и Евы из Эдемского сада. Действительно, Гончарова нарисовала Соляные столпы годом ранее, иллюстрирующий историю жены Лота, которая оглянулась на разрушенный город Содом после того, как ей сказали не делать этого. Послание в обоих случаях — это бунт и демонстрация того, что женщины не могут контролироваться патриархальной иерархией.

Когда женщины собирают яблоки и существует одна пара мужчина/женщина, возникает библейская история об Адаме и Еве. Женщины, похоже, с готовностью берут от запретного древа познания, которое привело к изгнанию Адама и Евы из Эдемского сада. Действительно, Гончарова нарисовала Соляные столпы годом ранее, иллюстрирующий историю жены Лота, которая оглянулась на разрушенный город Содом после того, как ей сказали не делать этого. Послание в обоих случаях — это бунт и демонстрация того, что женщины не могут контролироваться патриархальной иерархией.

Холст, масло — Частная коллекция

Artwork Images

1910-11

Крестьяне танцуют [Хоровод]

Изображены две женщины и двое мужчин, танцующие хоровод, на зеленой земле с синим небом за ними 9Набор 0238 «Танцующие крестьяне» () является частью набора «Винтаж: композиция из девяти частей» (), который содержит картины, изображающие сбор урожая винограда. Собранные вместе, они должны были напоминать иконостас, фон для алтаря православного храма. Серия была соединена с Урожай: Композиция в девяти частях , девятью картинами, которые содержали изображения из Книги Откровения. Крестьяне, танцующие таким образом, становятся, по сути, земными святыми.

Серия была соединена с Урожай: Композиция в девяти частях , девятью картинами, которые содержали изображения из Книги Откровения. Крестьяне, танцующие таким образом, становятся, по сути, земными святыми.

Выполненная в неопримитивном стиле, работа сочетает в себе влияние двух матиссовских 1910 произведений, Пляска и Музыка , с народными образами и стилем лубки , популярные гравюры на дереве, на которых изображены образы, взятые из русского быта и фольклора. Делая двухмерные фигуры более скульптурными, Гончарова делает их монументальными и, изображая их в формации, заимствованной из народных и церковных образов, помещает их в русскую культурную традицию.

Холст, масло — Национальная художественная галерея, Сидней, Австралия

Artwork Images

1911

Евангелисты

В одной из работ Гончаровой, посвященной исключительно религиозной тематике, художница изображает четырех евангелистов евангелия. Каждая фигура, занимающая высокую узкую панель, украшенная белым ореолом и держащая разворачивающийся белый свиток, изображена в неопримитивистском стиле, который, по словам искусствоведа Камиллы Грей, «больше всего ценил… почти детскую прямоту и простоту». характерно для народного творчества».

характерно для народного творчества».

Когда эта работа была показана на 19На персональной выставке 14 в Санкт-Петербурге один рецензент осудил Гончорову за ее «возмутительное и отталкивающее» изображение религиозных сюжетов, добавив: «Вершина возмущения — четыре узких полотна с изображением каких-то чудовищ, помеченных в каталоге под номером 247». евангелисты». Запретив картины, Церковный цензурный комитет осудил ее как художественного антихриста.

Возмущение было связано с тем, что эти иконообразные изображения были написаны женщиной, поскольку иконопись традиционно предназначалась для мужчин. Но художница также представляет апостолов с ее современной чувственности, как она писала: «Говорят, что вид моих икон не такой, как у древних икон. Но какие древние иконы? Русские, византийские, украинские, грузинские? Иконы первых столетий или более поздних времен после Петра Великого? У каждого народа, каждой эпохи свой стиль».

Надеясь создать икону для своего возраста, она изображает апостолов с их большими грубыми руками и отесанными лицами как крепких крестьян, а не бесплотных святых. Их свитки пусты, как будто евангелия еще не написаны для новой эры, а сами евангелисты кажутся сбитыми с толку и погруженными в свои мысли. Точно так же, как Фрида Кало оставила пустыми свитки некоторых из своих 90 238 ретабло 90 239, Гончарова отказывается следовать письменным словам. Послание обоих художников заключается в том, что нужно искать независимую и самостоятельную духовность, а не строго охраняемую религию и сценарии.

Их свитки пусты, как будто евангелия еще не написаны для новой эры, а сами евангелисты кажутся сбитыми с толку и погруженными в свои мысли. Точно так же, как Фрида Кало оставила пустыми свитки некоторых из своих 90 238 ретабло 90 239, Гончарова отказывается следовать письменным словам. Послание обоих художников заключается в том, что нужно искать независимую и самостоятельную духовность, а не строго охраняемую религию и сценарии.

Холст, масло — Русский музей, Санкт-Петербург

Картины

1911

Зима за дровами

Эта работа, демонстрирующая типичный неопримитивистский интерес к народной жизни, была представлена на выставке «Ослиный хвост» в 1912 году. «Ослиный хвост» — так называлась группа, в которую входили Гончарова и Ларионов, раскрывая свой интерес к низменным, простым и непритязательным аспектам жизни. Заснеженная сцена, окрашенная в различные оттенки серого, имеет общий оттенок мрачности. По мнению российского искусствоведа Д. Сарабызнова, приглушенная палитра отражает тягу художника «к строгим образам, благоухающим смутно припоминаемым прошлым». Женщина на картине согнулась пополам, собирая дрова, а мужчины сгорбились под своей ношей. Тем не менее, в небе есть надежда. Дерево, которое цветет небесной снежинкой, удивительно красиво. К сожалению, рабочие не удивляются этому, а вместо этого сосредотачиваются на поставленной задаче. Тем не менее, фигуры окрашены в насыщенные черные и коричневые оттенки, цвета, которые перекликаются с темными облаками пейзажа и стволами деревьев, и, таким образом, как ни трудно, предполагают, что это жизнь, прожитая в гармонии с природой.

Женщина на картине согнулась пополам, собирая дрова, а мужчины сгорбились под своей ношей. Тем не менее, в небе есть надежда. Дерево, которое цветет небесной снежинкой, удивительно красиво. К сожалению, рабочие не удивляются этому, а вместо этого сосредотачиваются на поставленной задаче. Тем не менее, фигуры окрашены в насыщенные черные и коричневые оттенки, цвета, которые перекликаются с темными облаками пейзажа и стволами деревьев, и, таким образом, как ни трудно, предполагают, что это жизнь, прожитая в гармонии с природой.

Холст, масло — Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Картины

1913

Лен

Выполненная в стиле кубофутуризма, работа сочетает в себе изображения утюга, кружевной отделки тканей, других предметов из одежду и плавающий текст, который помогает вызвать шумный ритм стирки. Русское слово «Праче» — это аббревиатура от «прачечная», а «БОТ» — сокращенная версия слова, означающего «работа». Инициалы Гончоровой на утюге справа внизу. Цветовая палитра включает в себя холодные тона серого, белого и синего, причем синий цвет можно сравнить с синюшным агентом, используемым для отбеливания одежды. Мужские рубашки, манжеты и воротники изображены на левой стороне холста, а женские блузки, фартуки и кружева — на правой.

Цветовая палитра включает в себя холодные тона серого, белого и синего, причем синий цвет можно сравнить с синюшным агентом, используемым для отбеливания одежды. Мужские рубашки, манжеты и воротники изображены на левой стороне холста, а женские блузки, фартуки и кружева — на правой.

Гончарова резко критиковала взгляды итальянского футуриста на женщин и, в частности, мнение основателя движения Маринетти, который говорил, что презирает женщин. В этом свете эту статью можно рассматривать как ироничный социальный комментарий. Разделение мужской и женской одежды предполагает разделение труда по гендерным ролям. Имя художника, нанесенное на утюг, подразумевает связь или солидарность с прачкой. Тем не менее, бестелесные одежды одинаково белые и разбросаны по плоскости изображения таким образом, что наводит на мысль, что они существуют для художника как взаимозаменяемые. Гончарова и ее партнер Ларионов экспериментировали с представлениями о мужественности и женственности через одежду, которую они носили, чтобы спровоцировать социальные нормы и бросить им вызов.

Холст, масло. Коллекция Тейт, Великобритания

1913

Велосипедист

Велосипедист мчится по мощеной улице перед современной торговой улицей с рекламными щитами и дорожными знаками. Велосипедист мчится вперед, и рабочая фуражка превращает его голову в округлую форму, похожую на булыжник. Его скромная кепка соседствует с блестящим черным цилиндром, высшим символом модной элитарности, а текст в том же верхнем углу играет словами — цилиндр имитирует форму и заменяет одного из персонажей Русское слово «шапка».

Эта работа подчеркивает скорость и движение, которые футуристы — как итальянские, так и русские — считали сущностью современности. Хотя это и не оказало прямого влияния на Гончарову, интересно отметить, что «Манифест футуризма» Маринетти 1909 года, возникший параллельно с аналогичной российской идеологией, заявил: «Из-за постоянства изображения на сетчатке движущиеся объекты постоянно умножаются; их форма изменения подобны быстрым вибрациям». Чтобы добиться эффекта динамичного движения, художник умножил ступни, ноги и тело велосипедиста, а также раму и колеса велосипеда, чтобы передать не только импульс движения вперед, но и вибрации колес, ударяющие о булыжники. Русский футуризм, начавшийся с образования литературной группы Гилеи в 1912, отличался от итальянского футуризма тем, что основывался прежде всего на литературной философии и находил значение в книгопечатании и печати, как передает здесь Гончорова. Русские знаки, которые читаются как «шляпа», «шелк», «нитка», могут тонко указывать на дизайнерские работы художницы и ее интерес к текстилю, а четко видимая и изолированная «Я», что по-русски «я», своего рода подпись художника.

Русский футуризм, начавшийся с образования литературной группы Гилеи в 1912, отличался от итальянского футуризма тем, что основывался прежде всего на литературной философии и находил значение в книгопечатании и печати, как передает здесь Гончорова. Русские знаки, которые читаются как «шляпа», «шелк», «нитка», могут тонко указывать на дизайнерские работы художницы и ее интерес к текстилю, а четко видимая и изолированная «Я», что по-русски «я», своего рода подпись художника.

Холст, масло — Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

1913

Кошки (лучевое восприятие в розовом, черном и желтом)

Две кошки играют или дерутся, так как простая домашняя тема используется для иллюстрации сложного нового художественного движения лучизма. Черно-белые лучи кошачьей формы распадаются на осколки и пересекаются со световыми лучами на преимущественно желтом фоне. Нарисованные линии сразу же нарушают единую форму кошек, в то же время наполняя существ живостью и динамизмом и намекая на качества бесконечности и связности. Произведение воплощает замысел лучистской идеологии, футуристической интерпретации Гончаровой и Ларионовым отражения, пересечения и погружения лучей света. Гончорова писала о новом движении: «пространственные формы… возникающие при пересечении отраженных лучей различных предметов… Луч условно изображается на поверхности цветной линией».

Произведение воплощает замысел лучистской идеологии, футуристической интерпретации Гончаровой и Ларионовым отражения, пересечения и погружения лучей света. Гончорова писала о новом движении: «пространственные формы… возникающие при пересечении отраженных лучей различных предметов… Луч условно изображается на поверхности цветной линией».

Художник видел лучизм как часть развивающегося эволюционного повествования; заявляя, что «все существующие стили и формы искусства прошлого … (являются) … отправными точками для лучистского восприятия и построения картины». Соответственно, Cats показывает влияние нескольких совпадающих стилей: агрессивная энергия футуристической композиции, множественность визуальных планов кубизма и яркие светящиеся краски орфизма. Результат, представляющий для Гончаровой возврат к русской чувственности, о котором она говорила: «Восток для меня означает создание новых форм, расширение и углубление проблемы цвета. Это поможет мне выразить современность — ее живую красоту. — лучше и ярче». Исследуя цвет и свет, она намеревается способствовать развитию новых способов видения, а зрителю — проводить философские исследования даже при взгляде на довольно обычные предметы.

— лучше и ярче». Исследуя цвет и свет, она намеревается способствовать развитию новых способов видения, а зрителю — проводить философские исследования даже при взгляде на довольно обычные предметы.

Холст, масло. Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Художественные изображения

c. 1916

Торговец апельсинами

Стоя под арочным дверным проемом, испанка в ярких традиционных платках с узорами балансирует на голове поднос с апельсинами и еще больше фруктов в корзине, которую несут в руке. Работа не является ни кубофутуристской, ни лучистской по стилю, а вместо этого представляет собой своего рода нарисованный коллаж, который предвосхищает технику вырезания из бумаги, разработанную Матиссом в последнее десятилетие его карьеры.

В 1916 году Гончорова и Ларионов ездили с Дягилевым на балетные гастроли в Испанию. Поездка оказала огромное влияние на Гончарову, как она позже писала: «Вернувшись в Париж, я начала создавать образы испанок в цветах, подсказанных мне атмосферой этой страны». Создавая костюмы для испанского балета Triana , она сосредоточилась на традиционной национальной одежде. Некоторые из этих дизайнов, в том числе Orange Vendor , позже стали картинами маслом. Таким образом, работа раскрывает неизменную любовь художницы к цветам и ее постоянный интерес к текстилю.

Создавая костюмы для испанского балета Triana , она сосредоточилась на традиционной национальной одежде. Некоторые из этих дизайнов, в том числе Orange Vendor , позже стали картинами маслом. Таким образом, работа раскрывает неизменную любовь художницы к цветам и ее постоянный интерес к текстилю.

Холст, масло – Музей Людвига, Кёльн, Германия

Artwork Images

1923-24

Испанские женщины

Черпая вдохновение из своих путешествий по Испании и работы в качестве художника по костюмам, знаменитый полиптих Гончоровой, написанный на пяти большие полотна — изображены шесть испанок в черных платьях, белых кружевных мантильях, с веерами в руках. На заднем плане абстрактные облака (возможно, городское загрязнение) повторяют цвета цветов на ткани, а частичные здания имеют структуру, аналогичную гармошке, как и у вееров. Женщины смотрят вперед, их лица похожи на маски, разделенные на две половины, одну светлую и одну темную. В качестве возможного источника вдохновения, который разделяет Пикассо, Гончарова, вероятно, к этому моменту уже видела африканские маски (многие из них были привезены в европейские музеи в начале 20-х годов). 0395-й век). Изображая лицо, разделенное надвое, она также напоминает китайский символ Инь-Ян и предполагает необходимость баланса через сочетание противоположностей. Кроме того, может быть тонкая ссылка на двуликого римского бога Януса, который смотрел в будущее и в прошлое.

0395-й век). Изображая лицо, разделенное надвое, она также напоминает китайский символ Инь-Ян и предполагает необходимость баланса через сочетание противоположностей. Кроме того, может быть тонкая ссылка на двуликого римского бога Януса, который смотрел в будущее и в прошлое.

Гончарова использует принципы кубизма, но также громко намекает на церковное искусство и структуру запрестольного образа. Действительно, картина действительно напоминает ее визуализацию Евангелистов 9 1911 года.0239 и ее повторяющийся общий интерес к изображению человеческой фигуры с несущим столбом присутствием. Интересно, что тогда газетный критик сказал о произведении: «Но это не женщины, это соборы!» В этих женских фигурах есть сила, связанная с господством и стабильностью архитектуры. Узоры на их платьях напоминают детали, высеченные в камне, и Гончарова использует женщин, чтобы проиллюстрировать представление о непреходящей силе, парадоксально окружая их легкостью.

Холст, масло — Центр Жоржа Помпиду, Париж

Картины

1926

Фон «Коронация»

За зубчатой стеной возвышается плотный, сияющий русский город. Красные, синие и золотые церковные шпили, башни и луковичные купола очерчены на фоне полуночного синего неба. Переделывая свою постановку «Жар-птица » в 1926 году, Дягилев почувствовал, что декорации для ее дебюта в 1910 году устарели и устарели, поэтому он заказал Гончаровой новые декорации. Для сцены коронации — торжественного шествия, во время которого герой рассказа, князь Иван, становится царем, а его жена — царицей, — Дягилев хотел создать фон, изображающий город-крепость, напоминающий Святую Русь.

Красные, синие и золотые церковные шпили, башни и луковичные купола очерчены на фоне полуночного синего неба. Переделывая свою постановку «Жар-птица » в 1926 году, Дягилев почувствовал, что декорации для ее дебюта в 1910 году устарели и устарели, поэтому он заказал Гончаровой новые декорации. Для сцены коронации — торжественного шествия, во время которого герой рассказа, князь Иван, становится царем, а его жена — царицей, — Дягилев хотел создать фон, изображающий город-крепость, напоминающий Святую Русь.

Общее воздействие сравнимо с медитативным качеством русской иконы, но композиция, цвета и золотые детали также напоминают работы Густава Климта и образы, связанные с движением Венского сецессиона. Гончорова вызывает духовность и силу церкви, поскольку она подчеркивает вертикальность зданий, вытягивающих их ввысь к Богу. Она использует красный, синий и обилие золота цвета, чтобы показать, что город одновременно и русский, и священный. Тот факт, что город обнесен стеной, выделяет его в другом царстве, а поскольку стена имеет зубцы, мы знаем, что ее нужно защищать. Спектакль послужил фоном для мультисенсорного танцевального перформанса, еще раз подтвердив открытость Гончаровой к сотрудничеству и ее постоянное сопротивление границам между изобразительным искусством, театром и жизнью.

Спектакль послужил фоном для мультисенсорного танцевального перформанса, еще раз подтвердив открытость Гончаровой к сотрудничеству и ее постоянное сопротивление границам между изобразительным искусством, театром и жизнью.

Ткань, масло — Музей Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания

Биография Натальи Гончаровой

Детство

Наталья Гончарова родилась в городе Нагаево Тульской области в России в элитной русской семье. Ее отец, Сергей Гончаров, работал архитектором и был потомком Александра Пушкина, легендарного поэта и писателя, которого считают патриархом русской литературы и почитаемым символом национальной идентичности. Наталья была названа в честь жены Пушкина, в честь истории ее семьи. Мать Гончаровой, Екатерина Ильична Беляева, происходила из музыкально влиятельной семьи, в которую входил ряд значительных религиозных деятелей, известных музыкальных покровителей. В молодости Гончарова жила в большом поместье своей бабушки за городом, что дало ей возможность на всю жизнь ценить деревенскую жизнь и природу. Няня часто водила ее в церковь, что привило ей прочную духовность. Несмотря на их благородное происхождение и значительные земельные владения, семья испытывала финансовые затруднения. В 1892, когда Гончаровой было десять лет, ее отец перевез семью в Москву в поисках больших финансовых возможностей.

Няня часто водила ее в церковь, что привило ей прочную духовность. Несмотря на их благородное происхождение и значительные земельные владения, семья испытывала финансовые затруднения. В 1892, когда Гончаровой было десять лет, ее отец перевез семью в Москву в поисках больших финансовых возможностей.

Образование и дошкольное образование

В 1901 году Гончарова поступила в Московский институт живописи, ваяния и архитектуры по специальности скульптура. Учась у Павла Трубецкого, скульптора, находившегося под влиянием импрессионистов и, в частности, творчества Огюста Родена, она получила серебряную медаль за свою работу в 1903 году. В школе у Гончаровой начались самые значительные личные и творческие отношения в ее жизни. Она познакомилась и полюбила Михаила Ларионова, однокурсника-художника, и начала учиться живописи с его поддержкой.

Вокруг Гончаровой и Ларионова выросло живое и молодое художественное сообщество, в которое вошел Сергей Дягилев, искусствовед и меценат, основавший периодическое и художественное движение Мир искусства . Публикации Дягилева воплощали эстетику авангарда того времени, делая упор на творческую индивидуальность и интерес к модерну. В целом динамическая сила, Дягилев собирал художников, музыкантов, режиссеров и танцоров для крупных выставок русского искусства, драмы и танца, которые ездили в Париж и другие города Европы. Когда Гончарова и Ларионов показывали работы в 1906 на выставке «Мир искусства », Дягилев пригласил их выставиться на своей выставке «Осенний салон» 1906 года в Париже, положив начало профессиональным отношениям с обоими художниками на протяжении всей жизни.

Публикации Дягилева воплощали эстетику авангарда того времени, делая упор на творческую индивидуальность и интерес к модерну. В целом динамическая сила, Дягилев собирал художников, музыкантов, режиссеров и танцоров для крупных выставок русского искусства, драмы и танца, которые ездили в Париж и другие города Европы. Когда Гончарова и Ларионов показывали работы в 1906 на выставке «Мир искусства », Дягилев пригласил их выставиться на своей выставке «Осенний салон» 1906 года в Париже, положив начало профессиональным отношениям с обоими художниками на протяжении всей жизни.

Впоследствии Гончарова экспонировалась на выставке Золотое руно 1908 года, где познакомилась с работами Поля Гогена, Анри Матисса, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека. Под их влиянием она воодушевилась в своем стремлении включить русские предметы и техники в нынешнюю идиому, утверждая, что «в начале своего развития я больше всего училась у своих французских современников. значение и ценность искусства моей страны». Несмотря на ее растущий успех, ее формальное обучение подошло к концу в 1909, когда ее исключили из Московского института за неуплату за обучение.

Несмотря на ее растущий успех, ее формальное обучение подошло к концу в 1909, когда ее исключили из Московского института за неуплату за обучение.

Зрелый период

В 1910 году она была одним из основателей «Бубнового валета», первой в Москве выставочной группы русских художников-авангардистов. Большинство участников были исключены из консервативного Московского института живописи в стиле постимпрессионизма. В том же году состоялась первая персональная выставка Гончровой, включавшая двадцать картин, которую пресса осудила за «отвратительную развратность». Полиция конфисковала две обнаженные женщины и ее картину «Бог (десса) плодородия». Гончарову судили за порнографию, но оправдали. В 1911 ноября она также начала выставляться с базирующимся в Германии международным коллективом Der Blaue Reiter, группой, известной тем, что объединяет духовность со свободой самовыражения.

Удалить рекламу

Группа «Бубновый валет» распалась из-за конфликта между сторонниками западного искусства и сторонниками русской тематики, в том числе Гончаровой и Ларионовым. Для продвижения русской тематики пара создала новый творческий коллектив под названием «Ослиный хвост», в который вошли Марк Шагал и Казимир Малевич. Движимая огромной личной энергией и трудовой этикой, связанной с ее уважением к сельскому труду, Гончарова включила пятьдесят картин в 19 групповых работ.12 выставка. Как писала впоследствии известная поэтесса Марина Цветаева: «У нее мужество игуменьи. Прямота черт и взглядов… Такова Гончарова с ее современностью, ее новаторством, ее успехом, ее славой, ее славой, ее модой. …постоянной школы не вела, разовое открытие не претворяла в метод и не канонизировала. Подводя итог? Одним словом: талант и трудолюбие».

Для продвижения русской тематики пара создала новый творческий коллектив под названием «Ослиный хвост», в который вошли Марк Шагал и Казимир Малевич. Движимая огромной личной энергией и трудовой этикой, связанной с ее уважением к сельскому труду, Гончарова включила пятьдесят картин в 19 групповых работ.12 выставка. Как писала впоследствии известная поэтесса Марина Цветаева: «У нее мужество игуменьи. Прямота черт и взглядов… Такова Гончарова с ее современностью, ее новаторством, ее успехом, ее славой, ее славой, ее модой. …постоянной школы не вела, разовое открытие не претворяла в метод и не канонизировала. Подводя итог? Одним словом: талант и трудолюбие».

Собственная глубокая духовная близость художницы привлекла Гончарову к написанию религиозных икон, вдохновленных Православной Церковью. Создавая иконы, она следовала традиционным иконописным практикам молитвы и поста, говоря: «Другие спорят — и спорят со мной, — что я не имею права писать иконы. Я достаточно твердо верю в Господа. Кто знает, кто верит и как? Я учусь поститься». Личная приверженность духовному настроила ее на свой предмет, его отношение к божественному и традиции, частью которых она была. Борясь с одним культовым изображением, она написала другу: «Разве Господь не позволит мне нарисовать это?»

Кто знает, кто верит и как? Я учусь поститься». Личная приверженность духовному настроила ее на свой предмет, его отношение к божественному и традиции, частью которых она была. Борясь с одним культовым изображением, она написала другу: «Разве Господь не позволит мне нарисовать это?»