Русские народные костюмы разных губерний

? LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- iOS & Android

- Login

- CREATE BLOG Join

- English

(en)

Лепота, да и только: отличительные черты русского национального костюма, история наряда, значение отдельных деталей

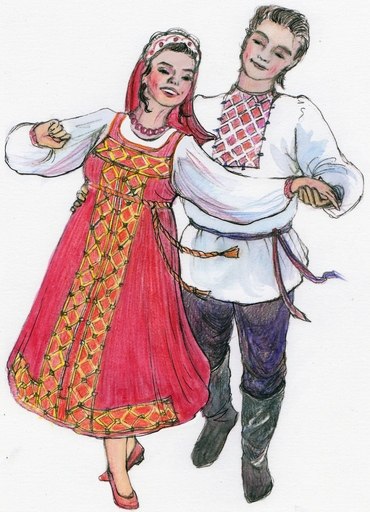

Русский народный костюм – это сочетание ярких расцветок и большого количества мелких элементов, которые создают цельный образ.

Особенности национального костюма

Наряды древних славян делились на праздничные и повседневные. В будние дни наши предки облачались в простые вещи из грубой материи с минимумом декора. А вот для торжественных мероприятий из гардероба доставали одеяния насыщенных оттенков, украшенные вышивкой. Самым роскошным нарядом считалась одежда красных расцветок.

Ранее на Руси пошивом костюмов занимались исключительно барышни, умелыми руками из куска грубого сукна они создавали настоящие шедевры, которым позавидуют современные модельеры. Также для изготовления нарядов использовали лён и шёлк. Для подкладки брали специальный материал киндяк.

Основа из ткани дополнялась многочисленными элементами, национальными украшениями и обувью. Это помогало славян создать гармоничный и неповторимый облик.

| В зависимости от региона образ русского человека существенно отличался. Например, обитатели холодных северных краев имели привычку носить большое количество верхней одежды. Она была распашной или накидной, иногда наряды сочетали между собой. |

Второй тип вещей надевали через голову, первая имела застежку на пуговицах или крючки. Отдельного внимания заслуживает костюм для аристократии. Он был наполнена роскошью и говорила о том, что его обладатель занимает высокое положение в обществе. Наряд для знати расшивали золотыми или серебряными нитями, декорировали жемчугом.

К подобному одеянию относились бережно и использовали его не один год. Обычно дорогостоящую одежду передавали от родителей к детям.

История русского костюма

За время своего существования наряд славян практически не менялся. Понятие о моде было не столь нестабильно, как в наши дни, поэтому один фасон могли носить на протяжении многих лет. Популярность национального одеяния снизилась в начале восемнадцатого столетия.

Популярность национального одеяния снизилась в начале восемнадцатого столетия.

В это время ношение русского костюма было под запретом в соответствии с указом Петра I. Венценосная особа хотела сделать страну более современной и избавиться от пережитков прошлого. На смену национальному наряду пришли вещи в венгерском стиле, позже в моду вошла одежда из Германии и Франции.

Чтобы жители не игнорировали нововведение, император ввел пошлину на ношение в городских поселениях традиционных одеяний. В девятнадцатом столетии во времена Великой Отечественной войны спрос на русский костюм вернулся из-за возросшего патриотизма.

Разновидности

Не только барышни Руси и юноши могли похвастаться собственными нарядами, национальное одеяние было даже у малышей. Каждый костюм имел отличительные черты и уникальные элементы.

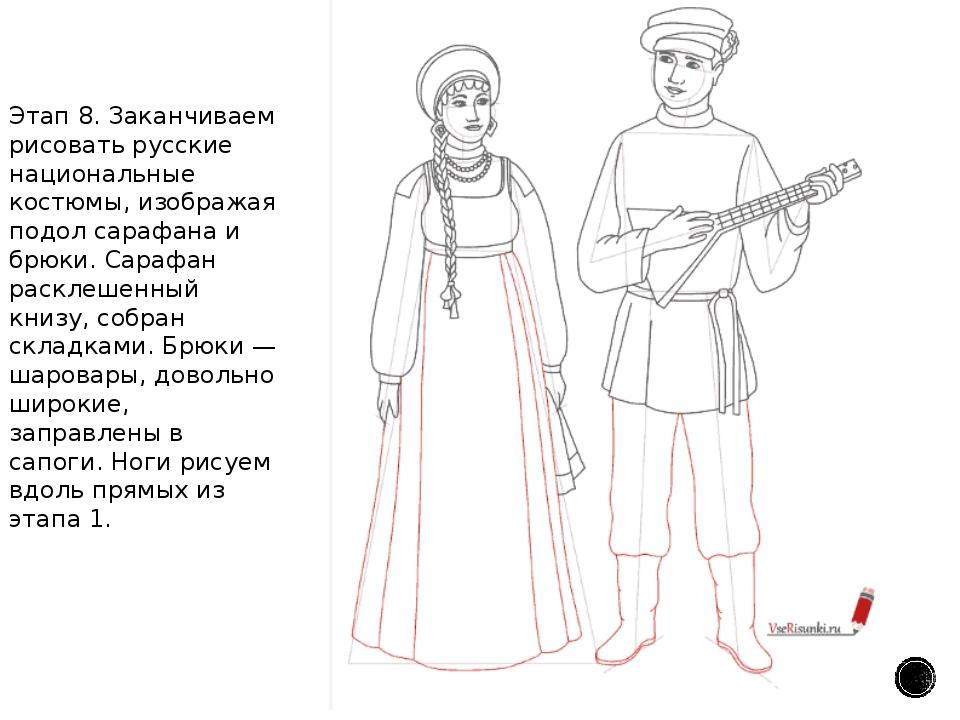

Женский

Вещи девушек были намного интересней и разнообразней, чем у мужчин. Это был настоящий образец искусства от славянских рукодельниц. В Древней Руси барышни облачались в сорочницу (длинная рубаха), сарафан и передник. В прохладные дни для сохранения тепла под рубашку надевали плотную сорочку.

В Древней Руси барышни облачались в сорочницу (длинная рубаха), сарафан и передник. В прохладные дни для сохранения тепла под рубашку надевали плотную сорочку.

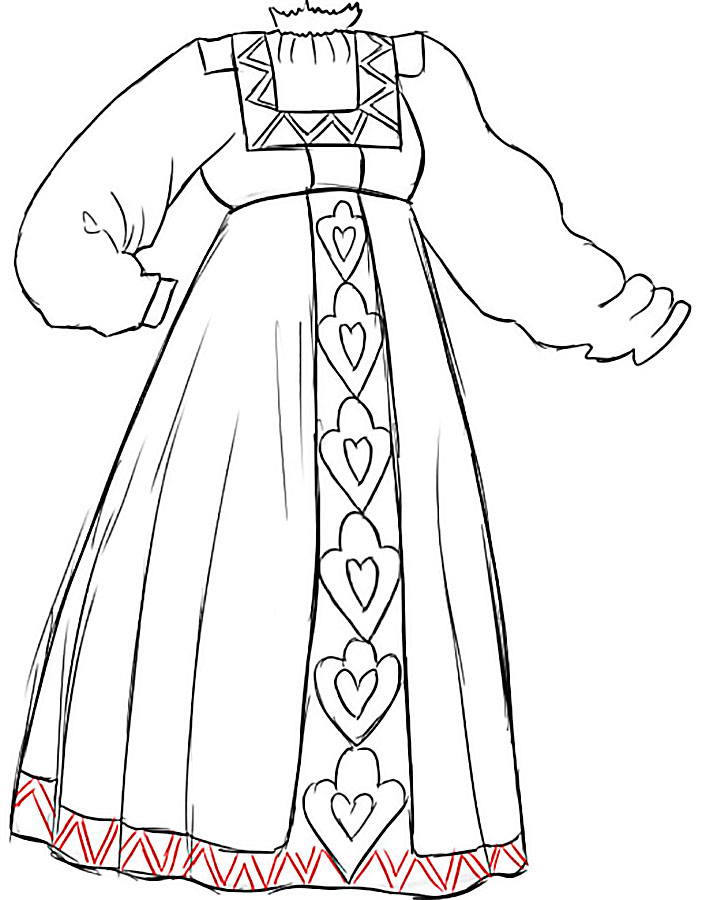

Неотъемлемый элемент русской одежды – вышивка. Каждая губерния имела собственный узор, отличающийся по цвету. Орнамент применяли для декорирования подола и рукавов.

Отдельного внимания заслуживают платья славянских барышень. Во времена правления Ивана Грозного считалось недопустимым облачаться в одно одеяние. Как правило, носили сразу по три платья. Подобная многослойность придавала фигуре массивность. К тому же ходить в нем на протяжении дня было сложно из-за приличного веса.

| Женские сарафаны имели форму трапеции, были распашными или глухими. Для пошива изделия брали одно или несколько полотен. Для повседневной жизни изготавливали платье из сукна и ситца. Праздничные модели шили из дорогостоящей материи, например, шёлка или парчи. |

Вернуться к оглавлению

Мужской

Крестьян предпочитали в нарядах практичность и комфорт. Русская культура всегда была тесно связана с природой и землей. Это нашло отражение в одеянии парней из простого сословия. Для пошива вещей использовали натуральные материи, декорированные растительным орнаментом.

Русская культура всегда была тесно связана с природой и землей. Это нашло отражение в одеянии парней из простого сословия. Для пошива вещей использовали натуральные материи, декорированные растительным орнаментом.

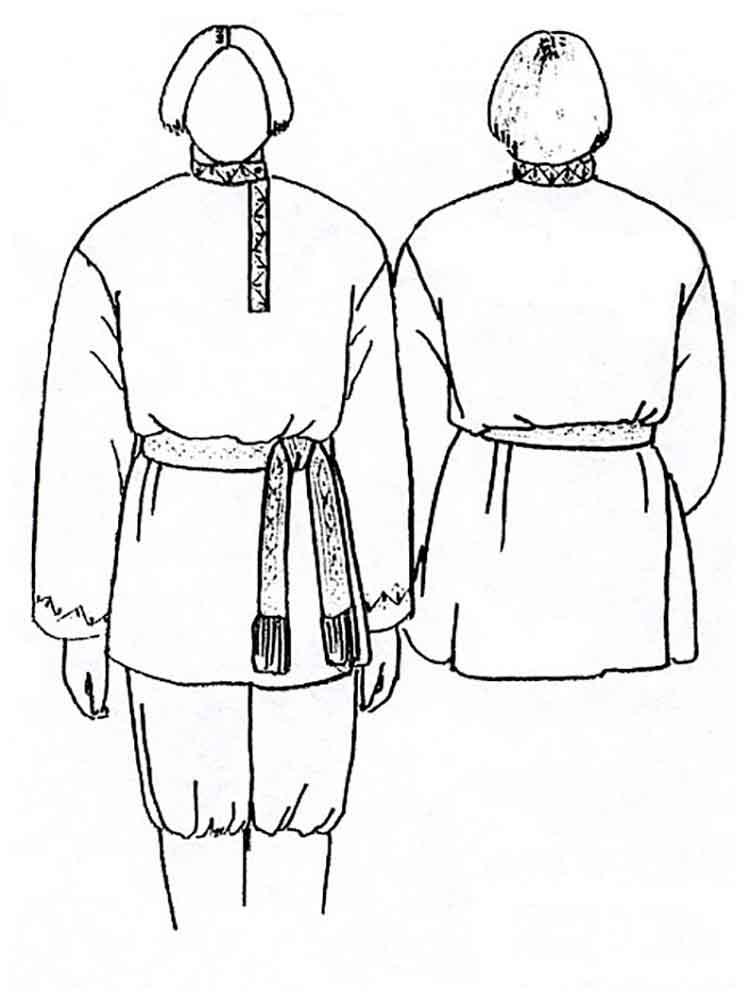

В состав мужского наряда входила простая сорочка, штаны и пояс. Для покрытия головы использовали грешневик из валяной шерсти. Самая популярная обувь по тем временам – это лапти.

Изделие отличалось легкостью и удобством, плюс они хорошо защищали ноги от повреждений при проведении полевых работ. Но для ношения в зимнее время лапти не подходили. С наступлением холодов мужики доставали валенки. На праздничные мероприятия они предпочитали обуваться в сапоги из кожи.

Для детей

Малышня на Руси носила простую одежду, без лишних изысков. Чаще всего это были сорочки свободного кроя без декоративного оформления. Для детей состоятельных славян шили изысканные костюмы, которые практически на 100% копировали наряд взрослых.

Однако молодые барышни в отличие от зрелых женщин до замужества обходились без головного убора.

Особенности и значение деталей

Мелкие элементы в национальном одеянии славян играли огромную роль.

Детали мужского костюма

Русская народная одежда у славянских парней была представлена обычной сорочкой. Простолюдины носили рубаху, как основной элемент костюма. А вот знать использовала ее исключительно в качестве нижнего белья. Для пошива сорочки брали лён или шёлк.

С внутренней части рубаху дополняли подкладкой, именуемой подоплекой. Рукава широкие и сильно сужающиеся к низу. Воротник отличался по форме, он мог быть круглым или квадратным. В некоторых моделях вовсе отсутствовала подобная деталь.

Как правило, воротник декорировали завязками и пуговицами. Дополнением к костюму считались зипун, опашень и охабень. Все эти слова обозначали один элемент гардероба – кафтан. Поверх сорочки и зипуна надевали свитку, кожух или сермягу. Для торжественных мероприятий подбирали парадный плащ или однорядку, пошитую из шерсти. |

Большой популярностью пользовались шубы. Простолюдины выбирали верхнюю одежду из меха зайца или плотной овчины. Аристократия могла позволить себе приобретение наряда из чернобурки или соболя.

Чтобы сохранить тепло, шубу шили мехом внутрь. Сверху изделие покрывали плотным сукном. Наряды, предназначенные для знати, покрывали бархатом или парчой. Меховой воротник придавал изделию роскошности.

Классическая модель русской шубы была практически до пяток. Рукава отличались невероятной длиной, но руки продевали не в них, а в специальные прорези, распложенные в передней части дохи. Одеяние носили не только в зимний, но и в летний период, чтобы добавить облику торжественности.

Еще одна важная деталь в костюме мужчин на Руси – национальный головной убор. Существовало несколько его разновидностей: тафья, клобук, мурмолка, треух.

Первая представляла собой маленькую шапочку круглой формы, которая плотно прилегала к голове. Поверх тафьи нередко надевали обычный головной убор.

Мурмолкой именовали высокие шапки, расширяющиеся к верху. По аналогичному принципу создавали горлатные головные уборы. Их декорировали мехом лисы, соболя или зайца, идущим от горла. Он не только согревал голову, но и украшал шапку.

Вернуться к оглавлению

Детали женского костюма

В основе одеяния девушек лежала сорочка, декорированная вышивкой или уникальной оторочкой. Дамы, относящиеся к аристократии, поверх простой рубахи надевали праздничную, созданную из шёлка яркой расцветки. Самым торжественным вариантом считалась сорочка алого оттенка.

Поверх рубахи надевали летник. Классический наряд барышень Древней Руси был длиной в пол. Для его пошива применяли шёлк. Летник имел оригинальное украшение у самого горла. Аристократия носила изделие, декорированное вышивкой из золота или жемчуга. Ворот летника украшали ожерельем.

В холодное время года дамы облачались в длинные шубки, украшенные мехом. Характерная черта изделий – декоративные рукава. Они считались символом роскоши, поскольку элемент не отличался высокой практичностью.

Характерная черта изделий – декоративные рукава. Они считались символом роскоши, поскольку элемент не отличался высокой практичностью.

Чаще всего руки продевал в прорези, расположенные под рукавами. Для согрева ладошек использовали муфту, украшенную снаружи и внутри оторочкой из меха.

| Важную роль в одеянии девушек играл головной убор. Дамы, связанные семейными узами, в обязательном порядке прикрывали локоны, даже находясь в избе. В обычные дни для покрытия головы использовали волосник или повойник, сверху повязывали платок яркой расцветки. |

В летний период славянские девушки носили венчик (широкая тканевая плоска, декорированная длинными ленточками разных оттенков). С наступлением холодов им на смену приходили меховые шапки. Но национальный костюм русского народа до сих пор ассоциируют с кокошником. Это головной убор в форме опахала. Его обильно украшали, поэтому кокошник становился главным элементов в наряде.

Красный

Этот оттенок был любим и простолюдинами и аристократией. Красный на Руси считался символом огня, власти и плодородия. В национальных костюмах славян можно отметить до 33 разновидностей алого. Каждый оттенок имел собственное название: кровавый, червонный, кумач и т.д.

По цветовой гамме можно было легко определить возраст владельца. Ярче всего наряжались молодые барышни, не имеющие ребёнка. Пожилые люди и дети останавливались на нарядах спокойных расцветок.

Костюм девушек имел огромное количество разнообразных узоров. Вышивка на одежде перекликалась с орнаментом, используемым для оформления избы. В рисунок вплетали изображение птиц, животных и растений.

Стиль «капуста»

Характерная черта национального одеяния – многослойность. Костюм для будних дней отличался простотой и включал минимум элементов. А вот праздничный наряд поражал своим многообразием. Только представьте себе, повседневный костюм замужней дамы включал семь предметов гардероба, а для торжественных мероприятий – целых двадцать!

Для повседневной жизни барышни облачались в одеяние, состоящее из трех частей: сорочка, сарафан и кокошник (либо сорока). Считалось, что многослойный наряд защищал барышню от сглаза. Если дама надевала менее трех платьев, то ее поведение считалось непристойным.

Считалось, что многослойный наряд защищал барышню от сглаза. Если дама надевала менее трех платьев, то ее поведение считалось непристойным.

Большое количество вещей подчеркивало достаток человека. Для пошива одежды простолюдины в основном использовали шерсть и холм, с середины девятнадцатого века применяли атлас, ситец и сатин.

Вернуться к оглавлению

Зимний русский народный костюм

В холодное время года поверх многослойных платьев надевали теплую одежду. Крестьяне носили шубы из овчины или шкурок зайцев. Знатные славяне щеголяли в соболиных одеяниях. Шубейка на Руси представляла собой длинную и тяжелую вещь. Характерной чертой дохи были разрезанные до локтя рукава.

Вещь носили мехом внутрь, снаружи покрывали грубым сукном или богатой парчой, в зависимости от состоятельности владельца. Мужчины в зимний период облачались в кожухи, сшитые из телячьих ли овечьих шкурок. Длина изделия различалась, она могла быть до середины бедра или в пол. |

Для барышень шили коротенькие душегрейки, их дополняли шапками из меха. Поверх головного убора накидывали платок.

Русская одежда для зимы имела несколько основных элементов:

- Шапка-ушанка. Изначально ее носили только мужчины Изделие отличалось по цвету в зависимости от окраса меха животного, из которого шили убор.

- Платок из шерсти. Женское украшение зимнего образа. Его вязали из шерсти коз или овец. Узор на платке был уникальным для каждого региона. Мастерицы плели их вручную. Изделие хорошо защищало от стужи и ветра.

- Шубейка. Данную вещь можно было встретить в гардеробе зажиточных граждан. Шили ее из парчи. В качестве утеплителя использовали ватин. Отличительная черта шубейки – воротник, отороченный мехом. Самые состоятельные славяне могли порадовать себя изделием с меховой подкладкой.

- Валенки. Универсальная обувь, подходящая для мужчин и женщин. Для создания изделия применяли валяную шерсть овечки.

Использовали их только в сухую погоду, поскольку обувь не переносила влаги. Ранее валенки могли себе позволить только зажиточные граждане.

Использовали их только в сухую погоду, поскольку обувь не переносила влаги. Ранее валенки могли себе позволить только зажиточные граждане.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

В наши дни традиционный наряд славян является частью богатой истории Руси. Однако многие современные модельеры применяют этнические мотивы в своих коллекциях. Данное направление fashion-индустрии сейчас пользуется спросом. Поэтому к подобным нарядам стоит присмотреться каждой барышне.

Одеяние в русской стилистике отличается сдержанностью. Вульгарность, ультракороткие юбки и декольте до пупка здесь неуместны. Главная ценность наших предков – целомудрие. Девушки Древней Руси скромно одевались, не выставляя напоказ дамские прелести.

Современные наряды, выдержанные в этническом стиле, создаются на базе этих принципов. Ял украшения платьев используют цветочный орнамент, ручную вышивку, кружево или набивной рисунок. Для оформления подола и манжетов применяют бахрому.

| Популярностью пользуются вещи из натуральной материи, природные цвета. Органично и изысканно выглядят фисташковый, красный и бежевый оттенки. Сарафаны могут быть длинными или короткими. При выборе мини-платья дополните облик плотными колготами, чтобы образ не выглядел излишне вульгарным. |

Отличается покрой платьев. Наиболее стильно выглядят приталенные модели, подчеркивающие миниатюрность фигуры. Дамы плотного телосложения с пышными формами могут примерить наряд свободного кроя, он выглядит не менее изысканно.

Однако для создания образа русской девушки не обойтись платьем в национальном стиле. Необходимо дополнить облик соответствующими аксессуарами и верхней одеждой. В сочетании с подобным костюмом прекрасно смотрятся объемные бусы или серьги.

Для покрытия головы можно остановиться на кокошнике или выбрать менее экстравагантный вариант – яркий расписной платок. Поверх платья накидывают жилетку или пальто. В холодные деньки облик можно дополнить шубкой, муфтой и теплой шапочкой из меха.

В холодные деньки облик можно дополнить шубкой, муфтой и теплой шапочкой из меха.

Заключение

Русский национальный костюм является неотъемлемой частью истории нашей страны. Одновременно он служит источником вдохновения для современных модельеров. Наряд можно изготовить самостоятельно или взять напрокат в специализированных магазинах.

Из видеосюжета вы узнаете интересные факты о национальном костюме жителей Древней Руси.

Вернуться к оглавлению

русский народный костюм для мальчика, девочки и взрослого art-textil.ru

Как сшить народный костюм?

Любовь к русскому народному костюму приобрела такие масштабы, что хочется непременно иметь его у себя в гардеробе. Ну, если не у себя, то хотя бы у детей. Концерты, выступления, презентации, открытые уроки в школе – он может понадобиться и девочкам, и мальчикам, и их мамам-папам. Сшить русско-народный костюм своими руками можно, если разработать эскиз, подобрать ткань и отделку. Справимся!

Сшить русско-народный костюм своими руками можно, если разработать эскиз, подобрать ткань и отделку. Справимся!

Особенности народного костюма

Рассмотрим, из чего состоит мужской и женский русский народный костюм.

- У девушек – сарафан в пол, различные рубахи с пышным рукавом и кокошник, ленты, венки, повязки на голову.

- У парней – рубаха или косоворотка и брюки свободного фасона средней ширины.

Ткани для костюма

Особого внимания заслуживают материалы. Они должны быть натуральными и цветными для сарафанов, белыми, светлыми для рубах у девушек и однотонными для штанов, в мелкий рисунок для рубах у юношей.

Если девушки не могут подобрать необходимый орнамент для сарафана, допускается однотонная ткань, на которую нашивается широкая тесьма с цветочным орнаментом. Но с ассортиментом нашего интернет-магазина выбрать ткань для русских народных костюмов не составит сложности.

Мы можем предложить ситец , шелк , парчу , бархат , атлас . Разнообразная тесьма , шитье также имеются в наличии.

Разнообразная тесьма , шитье также имеются в наличии.

Женский русско-народный костюм

Выкройка русского народного костюма для девочек, девушек достаточно проста. Сарафан, сшитый на основе прямоугольника, собранного по линии груди на резинку. К нему пришиты бретели. И блуза свободного покроя.

Для его пошива нужно снять 3 мерки: Высоту груди, Обхват груди и Длину сарафана от линии груди. Кроить будем сразу на отрезе.

- Сложить ткань вдвое.

- По линии сгиба отложить длину + 2 припуска по 6-8 см.

- От сгиба отложить желаемую ширину изделия.

- Провести вверх линию, параллельную линии сгиба.

- Вырезать.

Таких детали понадобится две – для спины и переда. Отдельно нужно вырезать 2 бретели длиной Вг х 2 + припуск и шириной 9 см (согнув и подшив их, ширина будет 4 см).

Чтобы сарафан был более пышным, вырезать 4 трапециевидные детали. Это будут боковые вставки.

- Сшить вместе спинку + боковая вставка + боковая вставка + перед + боковая вставка + боковая вставка + спинка.

- Низ подвернуть и прострочить.

- Верх подвернуть и прострочить, оставив место для вдевания резинки, если она будет.

- Бретели сложить вдоль пополам, сшить и вывернуть на лицо.

- По верху сделать защипы или в кулиску продеть резинку.

- Пришить бретели.

Сделать отделку кружевом, лентой, тесьмой при необходимости.

Выкройка блузы есть в журнале Бурда за 2003 год. Номер 10, модель 151.

Или постройте по приведенному ниже чертежу.

Этим способом можно сшить и русский народный костюм для девочки. Сарафан может быть и трапециевидным. В этом случае от линии сгиба по верхнему краю откладывается ¼ Ог + припуск. Далее построение видно на схеме.

Мужской русско-народный костюм

Русский народный костюм для мальчика состоит из свободных штанов и рубахи.

Рубаху можно сшить на основе футболки.

- Приложить ее к ткани или бумаге, обвести полочку и рукав.

- По линии низа добавить 4-6 см на свободу облегания.

Ткань не тянется, поэтому одежда должна быть свободной.

Ткань не тянется, поэтому одежда должна быть свободной. - Увеличить немного высоту горловины.

- Вырезать из ткани воротник стойку. Опять-таки, ткань не тянется, поэтому стойку рисуем не прямой, а по дуге. Ширина равна 4 см.

- Вырезать, сшить вместе полочку и спинку. Вшить рукава в пройму, пришить стойку.

- Низ подогнуть и подшить.

На рисунке показана еще одна выкройка рубахи.

Для пошива штанов можно воспользоваться одной из выкроек в модных журналах.

Второй способ виден на картинке. Детали состоят из прямоугольников. Размер универсальный. Длину подбираете сами по своим меркам. На примерке можно заузить при необходимости штаны.

Понадобится 4 прямоугольника и ластовица.

- Сшить штанины по паховому шву от пояса на 10 см. С припусками будет больше.

- Вшить ластовицу.

- Сшить боковые внутренние и внешние швы.

- Верх подогнуть и прострочить.

- Продеть резинку или веревочку.

- Низ подогнуть и подшить.

Припуски: по низу – 4 см, по верху – 6 см, по швам – 1-1,5 см.

Сшить русско-народный костюм не так сложно. Главное в нем – это отделка. Готовые комплекты щедро расшивайте тесьмой, бисером.

Русский народный русский костюм

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды. Об истории национального костюма и создающих его деталях вы узнаете в этой статье.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной. Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные. Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Особенности и значение деталей

Как уже было сказано, детали в национальном русском костюме играли очень важную роль.

Детали мужского костюма

Основой национального мужского костюма была простая сорочка. В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

Внешний вид ворота различался. Он мог быть закругленным, квадратным или вовсе отсутствовать. Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Также костюм дополнялся такими деталями, как зипун, опашень и охабень. Все эти вещи – разновидности кафтанов. Поверх рубахи и кафтана надевалась свитка, кожух или сермяга. Для более торжественных случаев использовалась парадный плащ (корзно) или однорядка из шерстяной ткани.

Популярны были и шубы. Крестьяне носили более простые изделия из плотной овчины или заячьего меха. Представители высшего сословия позволяли себе щеголять в нарядах из чернобурки, соболя или куницы.

Для того чтобы сохранять тепло внутри, шубы шились мехом внутрь. Снаружи они покрывались плотным сукном. Наряды для знати расшивались парчой или бархатом. Роскоши шубе придавал широкий меховой ворот.

Традиционные шубы в русском стиле были длиною в пол. Рукава также были очень длинными, а руки провдевались не только в них, но и в специальные прорези, располагающиеся спереди. Их носили не только зимой, но и летом, для создания торжественного образа.

Еще одна важная деталь мужского русского костюма – головной убор в национальном стиле. Существовало несколько разновидностей шапок: тафья, клобук, мурмолка и треуха.

Тафья представляла собой маленькую круглую шапочку, которая плотно прилегала к голове. Поверх нее нередко надевали простую шапку. Простые люди выбирали варианты из войлока, более богатые – из бархата.

Мурмолками называли шапки, высокие и расширяющиеся к верху. По похожему принципу создавались и горлатные шапки. Только их дополнительно украшали мехам, идущим от самого горла. Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Детали женского костюма

В основе женского национального костюма также была рубаха. Она украшалась вышивкой или изысканной оторочкой. Знатные русские дамы поверх простой нижней рубахи надевали еще и горничную, пошитую из яркого шелка. Самый нарядный вариант – горничная рубашка алого цвета.

Поверх рубашек женщины надевали летник. Старинный наряд длиной в пол создавался из шелка и дополнялся застежками у самого горла. Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Более теплой альтернативой летнику в национальном женском костюме была шубка. Длинная и украшенная мехом шуба с декоративными рукавами была признаком роскоши, поскольку особой практичностью не отличалась. Руки либо продевались в специальные прорези под рукавами, либо в сами рукава, которые подкатывались для удобства. Греть ладони можно было в муфте, которая не только украшалась меховой опушкой, но и прошивалась мехом изнутри.

Важную роль играла и такая деталь костюма, как головной убор. Все замужние женщины на Руси обязательно прикрывали волосы, даже находясь дома. В быту голову покрывали волосником или повойником ,повязывая сверху нарядный цветастый платок.

Более нарядно выглядели венчики (широкие повязки, дополненные длинными цветастыми лентами), которые носили летом. Зимой их сменяли меховые шапки. Но традиционный русский костюм до сих пор часто ассоциируется у нас с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала. По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие дизайнеры используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой моднице.

Платья в русском стиле должны быть сдержанными, ведь вульгарность, короткие юбки и слишком глубокое декольте тут просто неуместны. Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Платья в русском стиле украшают изысканными цветочными узорами, ручной вышивкой, кружевом или набивными рисунками. Подол и манжет декорируются бахромой или элегантной мережкой.

В тренде натуральные ткани и природные оттенки. Прекрасно смотрятся такие цвета, как зеленый, фисташковый, красный или бежевый. Сарафаны могут быть, как длинными, в традиционном стиле, так и более короткими. Впрочем, выбирая платье минимальной длины, обязательно дополняйте свой образ плотными колготками, чтобы образ не выглядел слишком вульгарно.

Различается также длина рукавов. Крой платье тоже может быть разным. Стильно смотрятся, как приталенные наряды, так и свободные. Наряд с юбкой клеш и завышенной талией ни в чем не проигрывает модели рубашечного кроя.

Но для создания полноценного образа в русском народном стиле недостаточно одного только платья. Как и наши предки, женщины нередко дополняют платье разными аксессуарами и верхней одеждой. В сочетании с таким платьем отлично смотрятся объемные бусы или сережки.

В качестве головного убора можно использовать экстравагантный кокошник или расшитый яркими узорами платок. А поверх платья накинуть жилетку или пальто. В прохладную погоду не отказывайте себе в удовольствии дополнить образ шубой, муфтой и теплой меховой шапкой.

Русский национальный костюм – это часть нашей истории и одновременно настоящий источник вдохновения для современных дизайнеров.

Косоворотка для мальчика своими руками

Пригласили нас однажды на день рождения в русском стиле. По этому случаю было решено сшить мальчишкам по рубахе косоворотке. Можно конечно и купить, но в нашем маленьком городе таких вещей не найдешь.

В этом мастер классе я показываю, как сшить рубаху косоворотку для мальчика 7 лет.

За основу выкройки я взяла выкройку русской рубахи для взрослого мужчины. Измерив своего ребенка и изменив размеры, у меня получилась такая схема:

Рубаха по этой схеме шьется достаточно быстро, даже если вы часто не шьете и рука у вас не набита. У меня ушло два вечера, в общей сложности не больше 5 часов.

Для того чтобы подогнать выкройку под свой размер, нужны следующие мерки без припусков на швы:

- Ширина рубахи – 38 см + 2 см на швы

- Длина рукава – 34 см + 8 см на подгибку

- Длина рубахи – 50 см + 8 см на подгибку

- Горловина (шея) – 32 см + 2 см на швы

Материалы для рубашки:

- Льняная ткань – 1 х 1,2 м.

- Тесьма с узором – 1,10 м. широкая и 1,10 м – узкая тесьма.

- Липа – 10 см.

- Нитки в цвет.

Русская народная рубаха косоворотка для мальчика своими руками:

Выкройка очень простая, поэтому можно кроить сразу на ткани или предварительно нарисовать ее на газете. Только обязательно закладывайте припуски на швы и на подгибку рукавов и низа рубахи.

После раскроя мы имеем: Одну основную часть, два рукава и две ластовицы.

Сшивать начинаем с рукавов. К краю рукава пристрачиваем ластовицу.

Теперь рукав с пристроченной ластовицей прикладываем к основной детали рубахи и пришиваем на машинке. Чтобы ткань не съезжала рукав предварительно закрепляем иголками или наживляем швом «вперед иголкой».

После этого рубаху складываем как на рисунке и сшиваем рукав и ластовицу.

Так же сшиваем боковую часть основной детали.

Таким же способом пришиваем второй рукав. С помощью оверлога или вручную обрабатываем швы.

Загибаем края рукавов и низ рубахи.

Проглаживаем и прострачиваем.

Косоворотка почти готова. Осталось обработать горловину и застежку с левой стороны. Это небольшая, но хлопотная и тонкая работа.

Горловина косоворотки

Начнем с застежки. Длина застежки 15 см. Чтобы ее обработать вырежем два прямоугольника. Один 20 х 5,5 см. Второй более широкий 20 х 10 см.

Узкую полосу пришиваем с левой стороны (левая сторона если смотреть на фотографию).

Заворачиваем ее внутрь рубахи.

Широкую полосу пришиваем к правому краю выреза (право, если смотреть на фото. Если одеть рубаху на себя, то это будет левая сторона). На ней будет крепиться липа.

Широкую полосу сворачиваем пополам и заворачиваем внутрь рубахи.

Закрепляем все детали наружным швом.

Теперь обработаем горловину — стойку. Вырежем деталь 8 х 40 см. Подогнем края по 1 см. и прогладим утюгом.

Свернем вдвое и еще раз прогладим.

Ручным швом «вперед иголкой» пришьем стойку к горловине.

Прострочим ее на машинке. Воротник стойка для рубахи в русском стиле готова.

На данном этапе косоворотка выглядит таким образом.

Осталось украсить рубаху лентой с русским узором. Если есть какие-то неровности, лента скроет это.

На внутреннюю часть застежки пришьем липу.

Для пояса раскроим деталь 8 х 90 см. Совместим ее с широкой лентой.

Прострочим. Ремень у меня короткий потому, что он застегивается на липе. Если вы будете завязывать то делайте не меньше 120 см.

В итоге должна получиться такая русская народная рубаха, косоворотка для мальчика, сшитая своими руками.

Русский народный сарафан своими руками

Теплом в душе отзывается облик славянки. Он глубоко закреплен в нашем сознании: русая длинная коса, расшитый вышивкой сарафан и, конечно, украшенный бусами кокошник. Национальная одежда во все времена считалась одним из самых красивых и близких сердцу нарядов. В русском народном сарафане смело можно отплясывать как на детских утренниках, в школах, садиках, так и на праздничных мероприятиях.

В этой статье вы узнаете, как сшить русский народный сарафан на девочку самостоятельно.

Как сшить русский народный сарафан

Что понадобится, чтобы сшить русский народный сарафан для ребенка:

- Ткань: ситец, атлас или сатин. Подойдет любой цвет, какой только ваша душа пожелает: красный, голубой, зеленый, золотой или синий. Понадобится отрез шириной 115 см и длиной 2,5 м. Нужно помнить, кокошник делается из того же полотна, что и платье. Учитывайте это при покупке. Можно взять ткань с запасом.

- Отделочная узорчатая лента (тесьма, атласные ленты). Они бывают различной цветовой гаммы, с разнообразными рисунками растительной или геометрической тематики, с пестрой вышивкой или разноцветными стразами.

- Крепкие нитки, не слишком тонкие.

- Ножницы для шитья и иголки с ушком, измерительная лента, металлическая линейка 1,5 – 2 метра, английские булавки и иголки с бусинкой.

- Бумага-миллиметровка для построения схемы выкройки.

- Утюг, гладильная доска, чистящий карандаш. Обязательно отглаживайте изделие во время шитья, чтобы избежать перекосов, заломов.

Если все собрано, можно приступать к работе. Помните, что залог успеха – качественная, хорошо просчитанная, правильно вычерченная выкройка. Попробуйте сделать ее сами или найдите готовый вариант.

— Снятие мерок. Для того, чтобы сделать выкройку народного сарафана своими руками, нужно правильно снять мерки обхвата груди (ОБ). Важно, чтобы человек, с которого снимаются мерки, стоял не напрягаясь, в свободном и естественном для него положении. Обхват груди измеряйте по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

— Выкройка. Длину основания обычно берут 115 см. Высота высчитывается исходя из роста и длины готового костюма, которую вам бы хотелось иметь. Переделайте чертеж, учитывая свои измерения.

— Шитье. Вырежьте из заранее отглаженной ткани две трапеции, сшейте их по бокам. Обязательно оставьте припуски на швы. Кокетку и лямки вырежьте из оставшегося отреза. Лямки можно сделать из отделочной ленты с узорами. Кокетку прострочите по бокам и далее пришейте к нижней части наряда (к сшитым трапециям). К центральной части передней стороны прострочите отделочную полоску с узорами. Так же ею украшается и низ. Лямки сложите и прострочите, после чего пришейте к кокетке. Обшейте кокетку отделочной лентой.

Затем остается только отгладить изделие и насладиться своей работой.

Дополняем костюм аксессуарами

При упоминании слова «Кокошник» буквально сразу в голове вырисовывается образ красивой русской девушки. Вы можете сделать этот колоритный головной убор самостоятельно за короткое время.

Материалы, которые понадобятся, чтобы сделать кокошник своими руками:

- Плотный картон. Для большей плотности можно склеить два картонных листа клеем ПВА. Картон берите любого цвета, ведь ткань спрячет его (если вы планируете кокошник из светлых и тонких тканей, учитывайте, что они могут просвечивать).

- Шаблон. Его можно нарисовать или скачать готовый вариант и распечатать.

- Ткань. В идеале ваше одеяние и головной убор должны быть сделаны из одного и того же материала или выдержаны в одной цветовой гамме.

- Украшения (стразы, бисер, пайетки, камни, блестки и бусинки).

- Широкая атласная лента или тесьма.

Как сделать кокошник своими руками:

— На очень плотный картон нанесите рисунок с помощью шаблона и вырежьте каркас всего изделия. Оставьте припуски на швы. У вас получится плотный гребень и ткань для его обшивки. Напомним, что она должна быть идентичной материалу костюма, чтобы получился единый комплект.

— Сшейте переднюю и заднюю заготовки. Нижние края пока не трогайте. Закончив, закрепите нитки. Наденьте получившийся чехол на каркас и зашейте нижнюю часть. Теперь можно пришить ленточку или тесьму. Оставьте достаточную длину, чтобы кокошник можно было завязать на голове.

— Приступаем к украшению. Готовый аксессуар сперва украшается по краям, потом в центральной части. В процессе украшения можно применить весь свой творческий потенциал. Расположите бусины на нитке по краям. С ними пришейте большие стразы, а мелкие приклейте россыпью. Используйте пайетки, бисер, стеклярус – кокошник получится очень нарядным!

Завершаем образ русской красавицы – накладываем грим

На сцене и взрослые, и дети входят в образ и становятся настоящими артистами. Грим поможет быстрее перевоплотиться в новую роль и исполнить ее с удовольствием! Не стоит переживать о вреде косметики для детской кожи. Нанесение проверенных косметических средств, театрального грима и аквагрима безопасно для кожи, если нет специфической аллергии.

Цель грима состоит в том, чтобы выделить лицо, сделать его ярче и избежать безликости на сцене. Косметику стоит наносить на чистое лицо. Обязательно нужно уделить внимание бровям, так как их могут просто не увидеть из зала из-за яркого света софитов. Красим глаза тенями: голубыми, серыми или розовыми. Рисуем стрелки черной подводкой и используем тушь для ресниц. Можно добавить клеевые стразы, липкие разноцветные тени и блестки для большей выразительности глаз. Щеки слегка окрашиваем розовыми румянами. Только не переборщите, чтобы не получился эффект дочери мачехи из сказки «Морозко», конечно, если вы не добиваетесь именно этой цели. Губы красим помадой, но не слишком яркой.

Грим для взрослых подразумевает более яркие цвета в макияже, чем при создании повседневного образа. Подкрасьте ресницы, уделите внимание бровям, румянам и губам – образ русской красавицы получится всем на загляденье!

Народный костюм — своими руками

Мастерская русского костюма

СШИТЬ настоящий русский сарафан или рубаху и порты совсем не сложно. Для этого мы открываем краткий курс-мастерскую русского костюма.

Ведущие курса

Облетели последние яркие осенние листья, небо нахмурилось – природа замерла…Словно задумалась в ожидании Праздника – ещё такого далёкого – Рождества Христова. Как на Рождественском празднике в нашем Центре, так и дома, в кругу семьи, здорово нарядиться. И не только во что-то красивое, но и во что-то родное, настоящее. К сожалению, часто мы даже не знаем, какую одежду носили наши предки, и надеваем костюмы больше похожие на сувенирные, «для иностранцев».

СШИТЬ настоящий русский сарафан, рубаху и порты совсем не сложно. Для этого мы открываем краткий курс-мастерскую русского костюма.

Всего 4 встречи по понедельникам в филиале на Римской.

В нашей мастерской мы будем не только кроить и шить, но также:

- познакомимся с особенностями и стилистикой разных традиционных русских костюмов,

- разберемся с кроем и декором,

- поймем разницу в оформлении праздничной и повседневной одежды,

- научимся отличать настоящий костюм от «клюквы».

РЕЗУЛЬТАТОМ участия в мастерских станет сшитый комплект народной русской одежды.

Вы сможете его надеть на масленичные и пасхальные гулянья, на праздники в детских студиях «Шаги в мир», захватить на программу семейного отдыха в Звенигород. Он прослужит вам много-много лет, и вы никогда не встретите похожий костюм на ком-то другом. Это будет только ваш, уникальный комплект.

- 1-я мастерская. Шьём традиционную рубаху (мужскую, женскую или детскую).

- 2-я мастерская. Плетем пояса – неотъемлемую часть любого народного костюма.

- 3-я мастерская. Займёмся сарафаном.

- 4-я мастерская. Изготовим порты (мужские деревенские штаны) или лакомник (женская сумочка для мелочей). Доделаем всё то, что не успели за первые 3 встречи.Доделаем всё то, что не успели за первые 3 встречи.

Можно как посетить цикл целиком, так и присоединиться на одно любое занятие.

Примерный план занятия:

- Краткий историко-этнографический экскурс о многообразии стилистики и видов костюмных комплексов России.

- Раскрой изделия.

- Наметка, прошив вручную сложных/мелких деталей.

- Домашнее задание – окончательный пошив изделия.

Что нужно брать с собой:

На рубаху (при ширине ткани 1м 50 см):

- Для женщины: 2-2,5 метра.

- Для мужчины: 2 метра.

- Для ребёнка: 1,5 роста.

- Можно купить кружева (для манжета/горловины): 1-1,5м.

Ткань для девочек/ женщин:

- хлопок/бязь/ситец/сатин в мелкий цветочек или однотонная пастельных тонов;

- лён белый/серый средней плотности.

Ткань для мальчиков/мужчин:

- лён белый или серый/хлопок — клетка естественных цветов.

Для сарафана:

Для портов:

- 2 метра для взрослого,

- 1 метр для ребёнка при ширине ткани 1,1-1,5 метра однотонная ткань (лён/шерсть) тёмного цвета (серый/коричневый/синий/чёрный)/полоска (вертикальные полосы)/клетка.

Для пояса:

- шерстяные нитки средней толщины ярких естественных цветов (длина готового изделия + 60 см, т.е. не меньше 3 метров на взрослого, 2 метров на ребёнка),

- с собой необходимо обязательно принести ремень: кожаный или тканевый, но плотный.

С собой также необходимо иметь:

- Сантиметр, мел/мыло, ножницы, простые х/б нитки 2-х цветов, пару игл, булавки.

- Размеры: рост, длина от плеча до колена, длина руки, ширина плеч, обхват шеи и запястья.

- Можно взять кофту/рубашку того человека, на которого будете шить.

ВНИМАНИЕ!Ткани может понадобится немного больше или меньше в зависимости от роста и размера одежды, а также ширины ткани.

Если ваша ткань уже,чем указанная ширина, то её понадобится больше!

Собрания Русского музея. Женский народный костюм в России XVII-XX веков

? LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- iOS & Android

- Disable ads

- Login

- CREATE BLOG Join

Русская народная одежда | Русь

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Особенности национальной одежды в России

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.

Особенности костюма в разных областях Россия — огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора. Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева — распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.

Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.

Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Народная рубаха

Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Особенности народной рубахи

1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.

2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.

3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.

4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя — простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.

5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.

6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.

Сарафан

Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.

Виды сарафанов

1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи — холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.

Понева

В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.

Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.

Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.

Головные уборы

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Вышивка на народной одежде

В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.

Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.

Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Смоленский костюм

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Симбирский костюм

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим вырезом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Уральский костюм

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом… искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок… Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».

Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?

Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.

Крестьянка в поневе. Девушка в сарафане.Рисунки Мейерберга. XVII в. // Короткова М. В. Традиции русского быта : [энциклопедия]. – М., 2008. – С. 62. скачатьТропинин В. А. Портрет Е. И. Корзинкиной в русском костюме// Василий Андреевич Тропинин: альбом. – Л., 1987. – С. 87. скачатьЛевицкий Д. Г. Портрет А. Д. Левицкой, дочери художника, в русском костюме// Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 222 с. скачатьСуриков В. И.. Портрет Н. Ф. Матвеевой.1909. На девушке надеты повязка и душегрея // Шангина И. И. Русские девушки. – СПб., 2007. – С. 35. скачатьНеизвестный художник. Портрет молодой женщины в русском костюме// Русский народ. Кн. 3. Старинный быт : строительство и убранство дома, костюм, травник, русский стол, музыка / сост. М. Забылин. – М., 2007. – С. 131. скачатьБилибин И. Я. Вологодская молодуха в праздничном наряде.1906. Открытка // Шангина И. И. Русский народ : будни и праздники : энциклопедия. – СПб., 2003. – С. 261. скачатьГруппа крестьянок в праздничных костюмах.1940. Вологодская область. Фото // Шангина И. И. Русский народ : будни и праздники : энциклопедия. – СПб., 2003. – С. 163. скачатьДевичий будничный костюм.Конец XIX века. Вологодская губерния, среднее течение реки Вычегды. // Северный русский народный костюм конца XIX – начала XX века : из собрания Арх. гос. музея деревянного зодчества и народного искусства : комплект из 18 открыток. – Б. м., 1993. – 1 л. подробнееЖенский костюм.Женский костюм. XIX в. Вологодская губерния. Набойка, ткачество, вышивка // Мастера Русского Севера. Вологодская земля : фотоальбом. – М., 1987. – С. 274. скачатьЖенский костюм.Женский костюм. XIX в. Вологодская губерния. Женский костюм. XIX в. Вологодская губерния. Ткачество, вышивка // Мастера Русского Севера. Вологодская земля : фотоальбом. – М., 1987. – С. 274. скачатьДеталь сарафана.Деталь сарафана. XIX в. Грязовецкий уезд. Набойка, ткачество // Мастера Русского Севера. Вологодская земля : фотоальбом. – М., 1987. – С. 276. скачатьЮбка.Юбка. Конец XIX в. Грязовецкий уезд. Набойка, ткачество // Мастера Русского Севера. Вологодская земля : фотоальбом. – М., 1987. – С. 277. скачатьКостюм молодой женщины осенний праздничный.Вторая половина XIX в. Вологодская губ., Кадниковский у., Зубковская в. // Русский народный костюм : из собрания Гос. музея этнографии народов СССР : Альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 222 с. подробнееЖенские рубахи.Детали. Вторая половина XIX в. Северная Россия. // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 222 с. подробнееФрагмент рукава рубахи.// Русский народный костюм. – М., 1989. – С. 67. скачатьПраздничная одежда.Вологодская губерния. Вторая половина XIX в. // Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 59. скачатьФрагмент убранства// Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 60. скачатьКостюм просватанной девушки.Вторая половина XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский у. Воротушка (верхняя часть рубахи) // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 224 с. скачатьКостюм просватанной девушки.Вторая половина XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский у. Воротушка (верхняя часть рубахи) // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 224 с. подробнееКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьКостюм просватанной девушки// Андреева А. Ю. Русский народный костюм : путешествие с севера на юг / А. Ю. Андреева; [худож. А. Ю. Андреева] . – СПб. : Паритет, 2005. – 134 с. скачатьСвадебная одежда крестьянки.// Вологодская губ., Сольвычегодский уезд. Середина XIX // Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 58. скачатьСвадебная одежда крестьянки.Вологодская губ., Великоустюжский уезд. Конец XIX в. // Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 61. скачатьМолодая женщина в сарафане у колыбели.Вологодская губ., Пермогорье. XIX в. // Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 233. скачатьПонева.// Короткова М. В. Традиции русского быта : [энциклопедия]. – М., 2008. – С. 61. скачатьРубаха девичья.// Короткова М. В. Традиции русского быта : [энциклопедия]. – М., 2008. – С. 61. скачатьСарафан// Короткова М. В. Традиции русского быта : [энциклопедия]. – М., 2008. – С. 62. скачатьКрестьянка в нарукавниках за прялкой// Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 234 – 235. скачатьКрестьянка за шитьем// Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 234 – 235. скачатьПередник. Деталь.Конец XIX в. Вологодская губ., Вельский у., д. Стешинская // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 224 с. скачатьНагрудник (передник).Вторая половина XIX в. Вологодская губ., Никольский у., река Юг. // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 224 с. скачатьПередник.Передник. XIX в. Великоустюжский уезд. Ткачество // Мастера Русского Севера. Вологодская земля : фотоальбом. – М., 1987. – С. 278. скачатьМужские и женские рубахи Вологодской губ.Женские рубахи из Сокольского р-на // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 310. скачатьМужские и женские рубахи Вологодской губ.Женские рубахи из Сокольского р-на // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 310. скачатьЖенский костюм// Северный русский народный костюм конца XIX-начала XX века : из собрания Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства : комплект из 18 открыток. – [Б. м.], 1993. – 1 л. подробнееБорушки.Вологодская губерния, Тотемский уезд, начало XX в. [Электронный ресурсъ]. – Режим доступа : http://fotki.yandex.ru/users/hor-j/view/202371 скачатьЖенские праздничные костюмыиз Великоустюжского у. конца XIX – начала XX в. Сарафан, рубаха, косынка, белый фартук-сенокосный // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 308. скачатьЖенские праздничные костюмыиз Великоустюжского у. конца XIX – начала XX в. Сарафан, рубаха (стан и вороток), пояс, фартук // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 308. скачатьЖенские праздничные костюмыиз Великоустюжского у. конца XIX – начала XX в. Сарафан, рубаха с запясьями (манжетами), фартук, косынка // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 308. скачатьПовседневный женский костюмиз Великоустюжского уезда : сарафан, рубаха, косынка, пояс // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 309. скачатьЖенщина в будничном костюме.1911. Фотография. Вологодская губерния // Русский народный костюм : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР : альбом. – Л. : Художник РСФСР, 1984. – 222 с. скачатьЖенские костюмы.Повседневный костюм из д. Холка Кичменгско-Городецкого р-на: рубаха и сарафан из набойки // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 307. скачатьЖенские костюмы.Сарафан и жакетка из сукна из д. Горы Тотемского р-на // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 307. скачатьЖенские костюмы.Праздничный костюм из Великоустюжского уезда: Сарафан, пестрядная рубаха, фартук, косынка, пояс // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М, 2011. – С. 307. скачатьОдежда крестьянки.Вологодская губ., район Северной Двины. Конец XIX – начало XX в. // Русский народный костюм : [альбом]. – М., 1989. – С. 69. скачатьМужской и женский костюм и поясаВологодской губ. Красноборские тканые пояса // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 309. скачатьЖенские пояса-покромки Вологодской губ. :слева-из д. Полюдово Бабушкинского р-на, в середине-из д. Анохино Грязовецкого р-на, справа-из Кичменгско-Городецкого р-на // Русская народная одежда : историко-этнографические очерки. – М., 2011. – С. 309. скачатьРукавицы и перчаткиXIX – XX вв. Европейская Россия. Русский Север // Шангина И. И. Русские девушки. – [Науч.-популяр. изд. ]. – СПб., 2007. – С. 45. скачать |

Базовая костюмная одежда :: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

Балахон — свободная верхняя мужская или женская верхняя одежда, которая была широко распространена в северных и западных губерниях Европейской России, а также где-то в Сибири в XVIII — начале XIX вв. Его шили из вретища или саржи.

Чаще всего балахоны имели туникоподобный крой: шили из ткани, сложенной по утку и разрезанной спереди, с прослойками между спинкой и нахлестками.Балахон обматывали справа вверху слева и подпоясывали кушаком, тесьмой или тесьмой впереди, заправляя концы за створку, чтобы не свисать. В основном использовался для работы. Летом его надевали поверх основного платья, а осенью и зимой поверх кафтана, дубленки или другой верхней одежды при работе на улице или в ненастную погоду. В некоторых селах Смоленской губернии балахон был повседневной, а иногда и праздничной одеждой пожилых людей.

Армиак (он же ермяк, лабамах, ормиак, риабик, сермиак, харапай, ярмяк) — плотное суконное пальто, которое в основном носят мужчины и надевают поверх кафтана, шубы, дубленки или дубленки в непогоду. в любое время года и в дороге.На Руси он стал известен с 16 века.

Он был изготовлен из армяхины (т. Е. Ткани из верблюжьей шерсти) натуральных цветов, таких как белый, желто-коричневатый или горохово-зеленый; или из самодельной ткани черного, белого, серого или коричневого цвета; или иногда из толстой ткани, окрашенной в темно-синий цвет. В конце 19 — начале 20 века армиак шили из плотной фабричной ткани. Он был похож на халат, широкий и длинный (до щиколоток), однобортный, с глубоким запахом справа налево, широкими прямыми рукавами и большим воротником.

Армиак был перевязан широким поясом или тканевым поясом длиной до 3 метров, концы которых были сведены вперед и заправлены за пояс с правой и левой стороны. Армиак также носили расстегнутым или надевали на плечи, как плащ. В холодную и дождливую погоду воротник поднимался и перевязывался шарфом на шее.

>В 18 — начале 20 вв. Армиак был преимущественно крестьянской одеждой, но ее носили и кучеры, а иногда и городские извозчики.Не слишком обеспеченные горожане использовали его и в качестве верхней одежды, правда, из армяхины. Бояре и богатые купцы носили армиаки только дома, из дорогих тонких тканей.

Бешмет — мужская верхняя одежда, распространенная в юго-восточных регионах Европейской России, среди казаков Дона, Кубани и Урала, а также среди некрасовских казаков, проживающих в Турции.

Бешмет утвержденного цвета и фасона входил в униформу всех казачьих войск.В нерабочее время казаки могли носить бешметы любого цвета и любой ткани. Бешметы использовались как в качестве верхней, так и домашней одежды. Молодые казаки надевали летом на праздники и гуляния бешметы. Старые казаки носили дома ватные бешметы.

Бешметы обычно изготавливались из фабричных тканей, таких как шерсть, шелк, репс, атлас или глазурованный хлопок. Старые казаки носили бешметы темно-синего, черного и коричневого цветов, а молодые предпочитали красный, винно-красный, зеленый и синий цвета.

Бешмет представлял собой одежду длиной до колен, со спиной, обрезанной по талии, с прямыми непрерывными коленями, крючком на талии и клиньями с обеих сторон. Воротник всегда был стоячим, а рукава узкими и длинными. Бешмет опоясывался сабельным поясом — кожаным поясом, украшенным медными и серебряными подвесками и служившим застежкой для сабли или кинжала.

Доха (яга, яргак) — это зимняя мужская и женская верхняя одежда, которую носят поверх основной зимней одежды в дальних поездках на санях.Он был широко распространен на Урале, Нижнем Поволжье, Сибири и Алтае в XVIII-XX вв. Доху делали из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, волков и даже собак. Самыми теплыми считались собачьи дохи. Дохас накрывал одного с головы до пят, защищая от морозного ветра. У них были длинные широкие рукава и большие отложные воротники, которые можно было приподнять, чтобы полностью прикрыть голову. Доху обматывали справа налево и подпоясывали поясом. Воротник перематывался теплым шарфом или шалью и завязывался на шее.

Термин «доха» был заимствован русскими от казахов, кочевавших по Южному Уралу и Нижнему Поволжью.

Душегрейка (душегрея, каратайка, коротена, подсердечник) — вид женской распашной однобортной одежды в полоску, как правило, пошитых из дорогих фабричных тканей, таких как бархат, вельвет, парча, шелк. и часто выстилаются ватой или льняной краской. В 18-19 вв. Были известны три вида душегрейки.

1.Душегрейка изготавливалась из довольно узкого полотна, нарезанного ватным материалом, скреплялась сверху одним крючком. На спинке такой душегрейки было плотное филе с ватой.

2. Душегрейка короткая, чуть выше пояса, без подкладки. Он был сшит из трех прямых кусков ткани (два для нахлеста и один для спины) и нескольких бороздок по бокам. В разложенном состоянии такая душегрейка имела форму круга.

3. Душегрейка на широких полосах, до талии или бедер, с прямыми подолами и складками под спиной, срезанными в области лопаток или талии.Он был застегнут серебряными или оловянными пуговицами и шелковыми петлями.

Душегрейка шла вместе с сарафаном и была распространена в одном районе — в северных и центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых регионах Юга России, в Поволжье и в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI — XVII веках, ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В 18-19 годах его использовали в основном в городской местности, среди купцов и богатых жителей.В крестьянской одежде он встречался сравнительно редко и встречался только в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или промышленных поселках.

Епанча (епанечка, епанца) — женская нагрудная одежда до пояса без рукавов плащевого типа. На Русском Севере — в Архангельской и Вологодской губерниях — шили из шелка или парчи, украшали золотым кружевом или бахромой. У него не было пуговиц, а на шее он перевязан длинными шелковыми лентами в виде банта. В XVIII — XIX вв. Эпанча из шелка или парчи носилась с рубашкой из тонких тканей и шелковым сарафаном (сарафан).