Устройство русской избы

Ледяной ветер режет щёку как кинжал – на улице разыгралась метель. А дома уютно и безопасно – сидишь себе на печи да слушаешь сказки деда. Русская изба – от одного только слова веет теплом. Ладная, надёжная и самобытная, она была устроена нашими предками с великой мудростью и верностью традициям.

«Истопка»

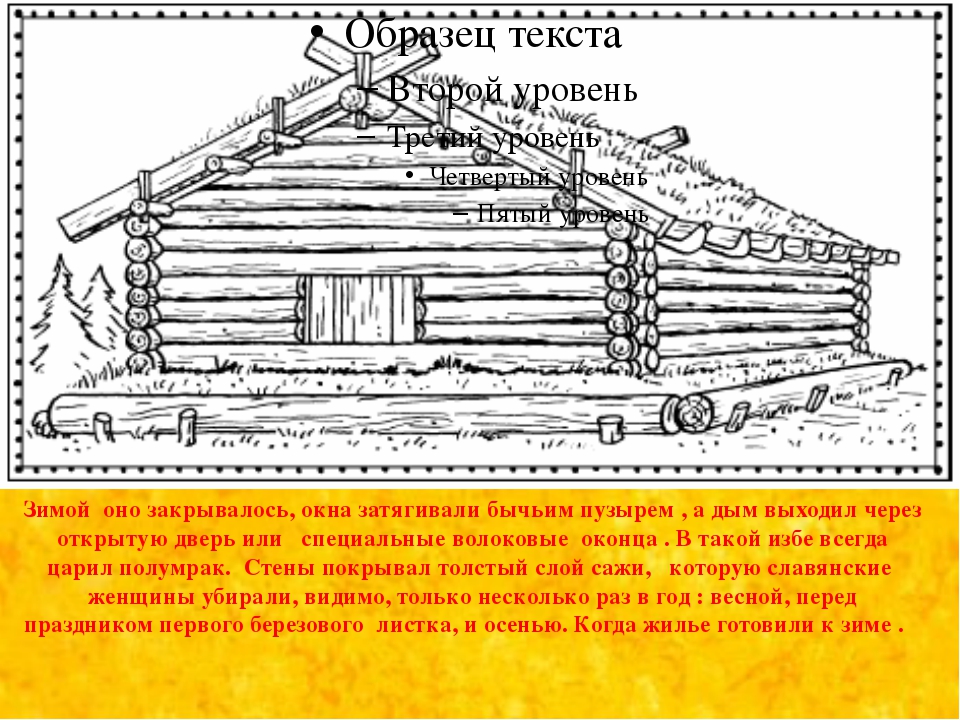

С древнейших времён в летописях можно встретить упоминание об избе. Слово схоже с праславянским «истьба» – «истопка». Так называлась отапливаемая постройка – а у некоторых славянских народов этот термин актуален до сих пор. В самом деле, устройство русской избы непременно предполагало тёплое помещение. Чтобы сберечь тепло, дома до XIII века строили без фундамента, частично зарывая их. Люди и животные зимовали на земляном полу, их грел лишь выложенный очаг. Но через века жилище выбралось из-под земли, обзавелось дощатым полом, каменным фундаментом и крышами из тёса (тонких досок).

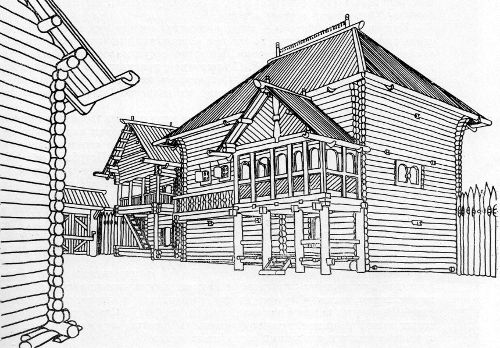

Пяти- и шестистенки

Большинство сохранившихся в России традиционных изб представляют собой пятистенки – жилое помещение отделялось сенями, словно делилось надвое. На Севере и на Урале строили шестистенок – добавляли две поперечные стены. Каждая изба сооружалась из венцов – соединённых четырёх брёвен. Самые толстые и крепкие стволы клали вниз – окладные, верхний венец был черепным.

Крыльцо и сени

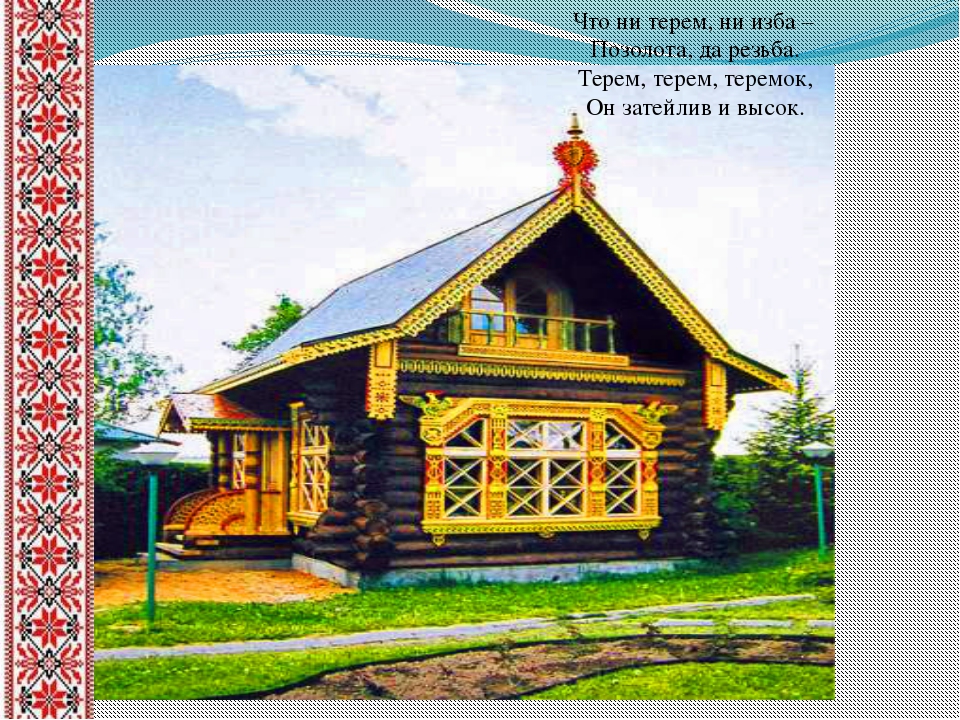

А теперь давайте перенесёмся на пару веков назад и зайдём в гости. Сначала нас встретит крыльцо. По нему можно было понять о благосостоянии хозяев – в богатых домах оно имело несколько ступеней и обрамлялось колоннами. Люди победнее устанавливали перила. Поднявшись на крыльцо, мы попадаем на площадку-рундук, а затем в сени. Здесь хранили утварь и продукты, а жарким летом даже спали. При входе в жилое помещение следовало поклониться по многовековым традициям – чтобы гость не забыл это сделать, устанавливали высокий порог. Он заодно и предотвращал проникновение холода в дом.

Горница

В средней полосе России и на севере строились дома на подклете – нижнем этаже. В богатых домах там жили дети и прислуга. Над подклетом размещалась горница, куда попадали из сеней. Помните, как поётся в песне: «В горнице моей светло…»? Это не совсем достоверно: окошки делали маленькие, чтобы сохранить тепло. Их затягивали бычьим пузырём. Стекло появилось в Средние века, но в Российской империи простые люди из деревни узнали его только в XIX веке.

Печь

Быт русской деревни был сосредоточен вокруг печи. Зачастую избу даже строили вокруг кормилицы. В какой русской сказке обошлось дело без печи? В допетровские времена печи клали без труб – опять же для того, чтобы было теплее. Первые дымоходы появились в XVI веке и были деревянными – но Петр I повелел ставить каменные, устав слушать доклады о пожарах. Стали появляться «голландки» – небольшие печки с очень мощным отоплением. Богатые люди ставили теперь стены крест-накрест, чтобы получалось четыре комнаты. Помимо горницы и сеней появилась светлица – действительно просторная и светлая комната, где крутилась-вертелась жизнь всей семьи, а особенно молодых девиц.

Красный угол

Самое почётное место в русской избе, куда устремлялся взгляд входящего – это красный угол. Он располагался строго с восточной стороны по диагонали от печи между боковой и фасадной стенами. Здесь в определённом порядке висели иконы – божницы должны были напоминать церковный алтарь. Гость первым делом крестился на красный угол, потом уже здоровался с хозяевами.

Места для отдыха

В красном углу также стоял большой стол и длинная лавка. Они были предназначены для почётных гостей. Вдоль стен также находились лавки, на которых сидели и спали, хотя даже в XIX веке многие хозяева предпочитали почивать по старинке на полу.

Устройство русской избы, чей размер не превышал 25 кв. м, было очень хорошо продумано – там спокойно вела свой быт семья из 7-8 человек. Дом для русского человека всегда был центром жизни, объектом привязанности, моделью мира. Именно такое трепетное отношение и помогло сохранить многие русские избы до наших дней.

Изба-пятистенка в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Где можно увидеть стоящие рядышком избы разных регионов России: костромскую, вологодскую, смоленскую, архангельскую, пятистенок? Где можно полюбоваться на деревянные чумы и юрты, туэдзи и айлу коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? Где ещё вы сможете играючи сравнить кубанскую мазанку с хатами Таврии, Чернигова или Подолья? Только в ЭТНОМИРе, только на уникальной, аутентичной выставке жилищ в натуральную величину!

Традиционный пятистенок считается большой, богатой избой. Такую мог построить только мастеровой хозяин, умеющий и любящий трудиться, поэтому в пятистенке ЭТНОМИРа мы обустроили ремесленную мастерскую и проводим мастер-классы, посвящённые традиционной славянской кукле.

Лутонюшка. Русская народная сказка

Русская народная сказка

ил-был старик со старухою; был у них сынок Лутоня. Вот однажды старик с Лутонею занялись чем-то на дворе, а старуха была в избе. Стала она снимать с гряд полено, уронила его на загнетку и тут превеликим голосом закричала и завопила. Вот старик услыхал крик, прибежал поспешно в избу и спрашивает старуху: о чем она кричит? Старуха сквозь слезы стала говорить ему:

— Да вот если бы мы женили своего Лутонюшку, да если бы у него был сыночек, да если бы он тут сидел на загнетке, — я бы его ведь ушибла поленом-то!

Ну и старик начал вместе с нею кричать о том, говоря:

— И то ведь, старуха! Ты ушибла бы его!. . Кричат оба, что ни есть мочи. Вот бежит со двора Лутоня и спрашивает:

. Кричат оба, что ни есть мочи. Вот бежит со двора Лутоня и спрашивает:

— О чем вы кричите? Они сказали о чем:

— Если бы мы тебя женили, да был бы у тебя сынок, и если б он давеча сидел вот здесь, старуха убила бы его поленом: оно упало прямо сюда, да таково резко!

— Ну, — сказал Лутоня, — исполать вам! Потом взял свою шапку в охапку и говорит:

— Прощайте! Если я найду кого глупее вас, то приду к вам опять, а не найду — и не ждите меня!

И ушел. Шел, шел и видит: мужики на избу тащат корову.

— Зачем вы тащите корову? — спросил Лутоня.

Они сказали ему:

— Да вот видишь, сколько выросло там травы-то!

— Ах, дураки набитые! — сказал Лутоня. Взял залез на избу, сорвал траву и бросил корове.

Мужики ужасно тому удивились и стали просить Лутоню, чтобы он у них пожил да поучил их.

— Нет, — сказал Лутоня, — у меня таких дураков еще много по белу свету!

И пошел дальше. Вот в одном селе увидел он толпу мужиков у избы: привязали они в воротах хомут и палками вгоняют в этот хомут лошадь, умаяли ее до полусмерти.

— Что вы делаете? — спросил Лутоня.

— Да вот, батюшка, хотим запрячь лошадку.

— Ах вы, дураки набитые! Пустите-ка, я вам сделаю.

Взял и надел хомут на лошадь. И эти мужики с дива дались ему, стали останавливать его и усердно просить, чтобы остался он у них хоть на недельку. Нет, Лутоня пошел дальше.

Шел, шел, устал и зашел на постоялый двор. Тут увидал он: хозяйка-старушка сварила саламату, поставила на стол своим ребятам, а сама то и дело ходит с ложкою в погреб за сметаной.

— Зачем ты, старушка, понапрасну топчешь лапти! — сказал Лутоня.

— Как зачем? — возразила старуха охриплым голосом. — Ты видишь, батюшка, саламата-то на столе, а сметана в погребе.

— Да ты бы, старушка, взяла и принесла сюда сметану-то; у тебя дело пошло бы по масличку!

— И то, родимый!

Принесла в избу сметану, посадила с собою Лутоню. Лутоня наелся, залез на полати и уснул. Когда он проснется, тогда и сказка моя дале начнется, а теперь пока вся.

Когда он проснется, тогда и сказка моя дале начнется, а теперь пока вся.

Проекты обучающихся: Внутреннее убранство русской избы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 46

Творческий проект

Внутреннее убранство русской избы

Автор: Обертас Дарья учащаяся 5А класса Руководитель: Миткалева И.Н., учитель изобразительного искусства |

Г. Курск

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ | 3 |

1. ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО РУССКОЙ ИЗБЫ | 4 |

1.1 Внутренний мир русской избы | 4 |

1.2 Красный угол – духовный центр русской избы | 7 |

1.3 Русская печь | 9 |

1.4 Женское и мужское пространство в русской избе | 10 |

1.4 Практическая часть | 12 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 13 |

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ | 14 |

ВВЕДЕНИЕ

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет.

Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Объект изучения – русская изба

Предмет изучения – внутреннее убранство избы

Цель проекта — изучить особенности внутреннего убранства русской избы.

Задачи творческого проекта:

— познакомиться с историей и традициями постройки русской деревянной избы;

— изучить особенности внутреннего убранство русской избы.

— выполнить творческую работу по теме проекта.

Новизна проектной работы обусловлена знакомством с историей и традициями возведения русской избы, изучением ее конструктивных и декоративных особенностей.

Практическая значимость проекта заключается в создании эскиза внутреннего убранства русской избы с передачей основных деталей декора.

1. ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО РУССКОЙ ИЗБЫ

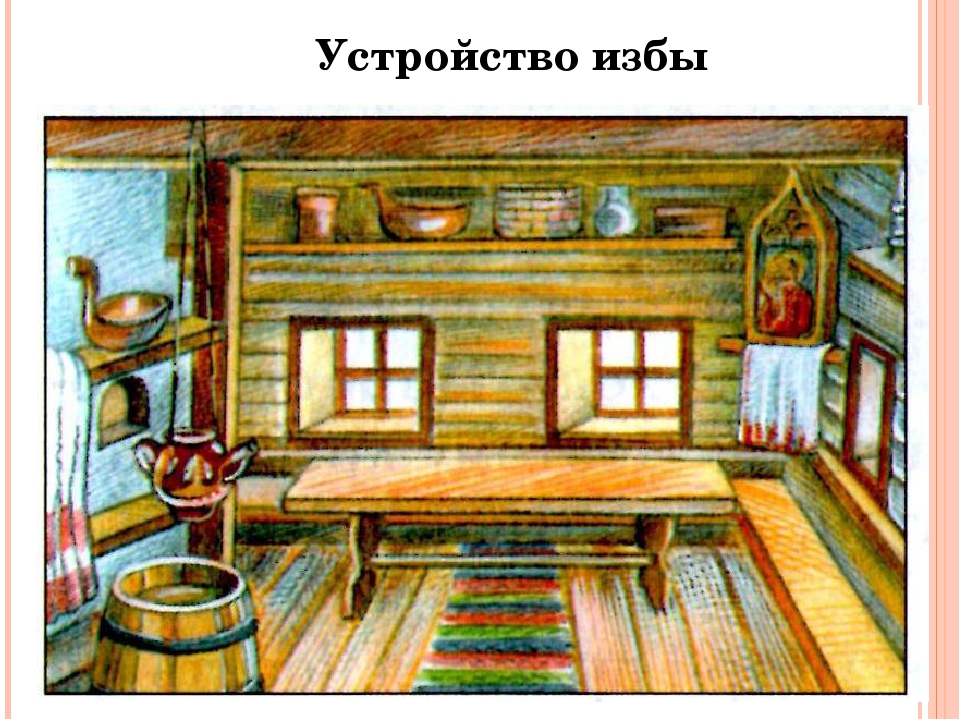

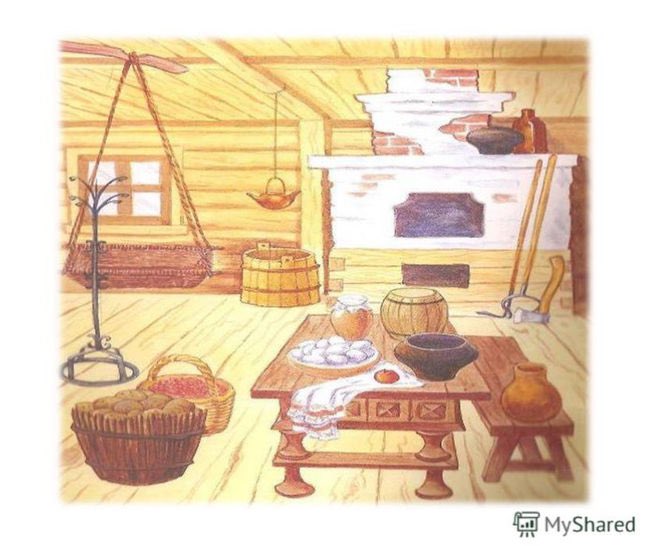

1.1 Внутренний мир русской избы

Наши предки — древние славяне, по преимуществу были людьми домовитыми, хозяйственными и семейными. В кругу своей семьи или рода проходила вся жизнь славянина. И главным сосредоточием всей славянской жизни, ее гнездом была изба — родные пенаты, в которых наши предки рождались, в которых проходила жизнь рода, в которых умирали. ..

..

Название исконно русского деревянного дома «изба» происходит из древнерусского «истьба», что означает «дом, баня» или «истобка» из «Повести временных лет…». Древнерусское наименование деревянного жилища уходит корнями в праславянское «jьstъba» и считается заимствованным из германского «stubа». В древненемецком «stubа» означала «теплое помещение, баня».

Еще в «Повести временных лет…» летописец Нестор пишет о том, что славяне жили родами, каждый род на своем месте. Уклад жизни был патриархальный. Род представлял собой проживание нескольких семей под одной крышей, связанных кровными узами и властью единого родоначальника — главы семейства. Как правило, род представлял собой старших родителей — отца и мать и их многочисленных сыновей с женами и внуками, которые жили в одной избе с единым очагом, все вместе работали и повиновались старший брат младшему, сын отцу, а отец деду. Если род был слишком большим, не хватало места на всех, то изба с теплым очагом прирастала дополнительными пристройками — клетями. Клеть — неотапливаемое помещение, холодная изба без печи, пристройка из сруба к основному, теплому жилищу. В клетях жили молодые семьи, но очаг оставался единым для всех, на нем готовилась общая на весь род пища — обед или ужин. Огонь, который разжигался в очаге был символом рода, как источник семейного тепла, как место, у которого собиралась вся семья, весь род для решения самых важных жизненных вопросов.

В древности избы были «черными» или «курными». Такие избы топились печами без дымохода. Дым при топке выходил не через дымоход, а через окно, дверь или дымницу в кровле.

Первые белокурные избы, согласно археологическим данным, появились на Руси в XII веке. Сначала в таких избах с печью и дымоходам жили богатые, состоятельные крестьяне, постепенно традицию строительства избы с печью и дымоходом стали перенимать все крестьянские сословия и уже в XIX веке редко можно было встретить черную избу, разве что только бани.

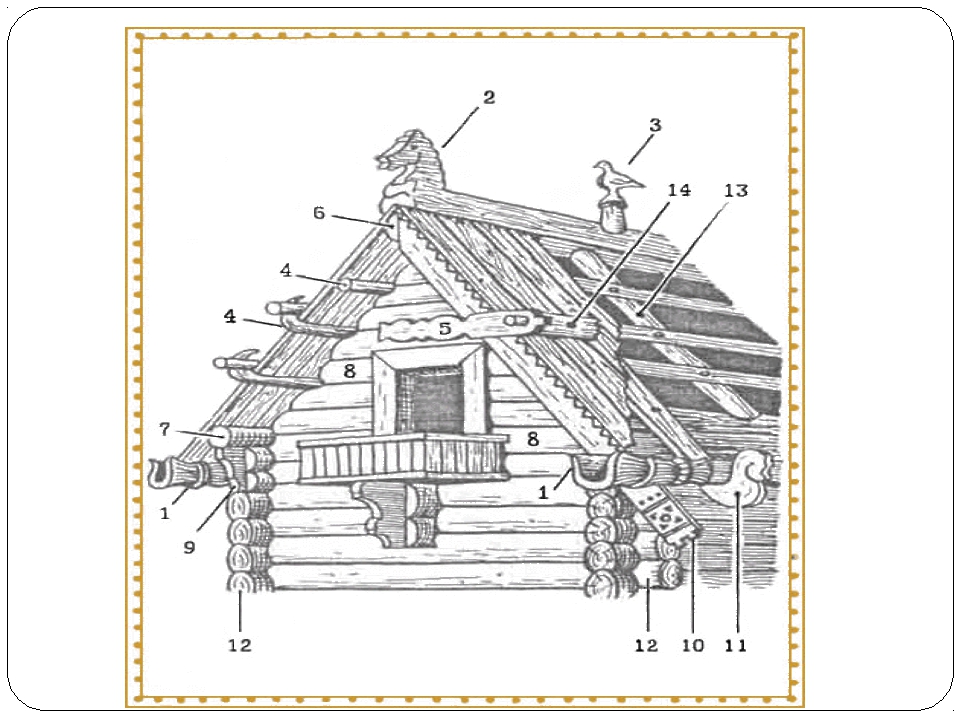

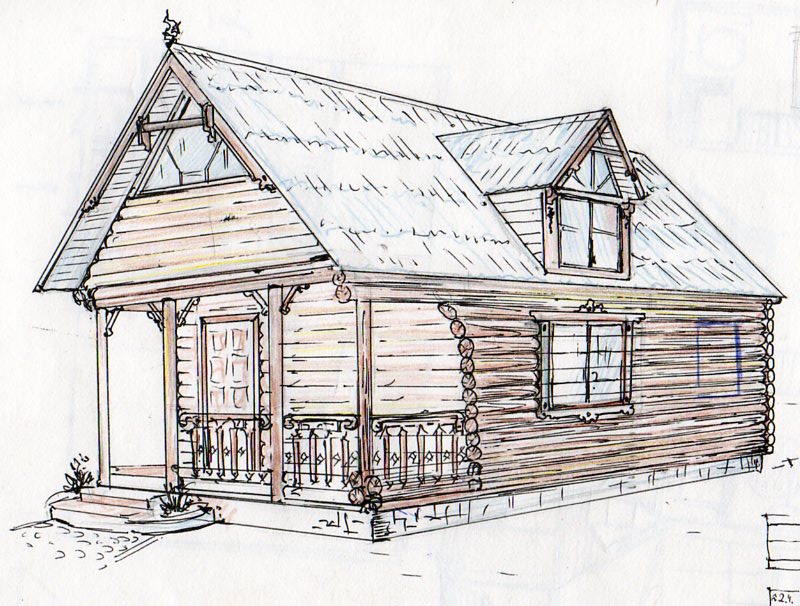

Рисунок 1. Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

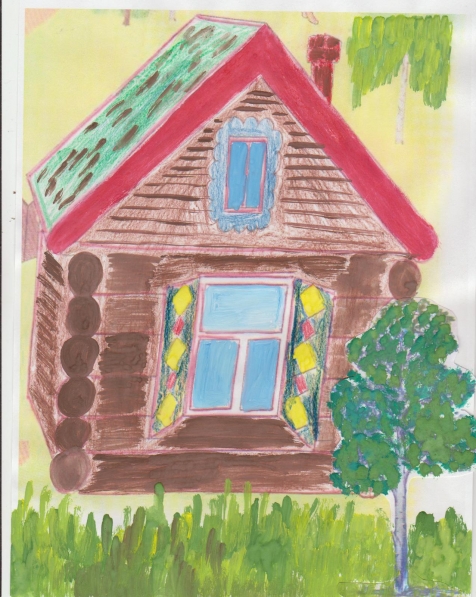

Рисунок 2. Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени — это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Рисунок 4. Лавки в избе

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

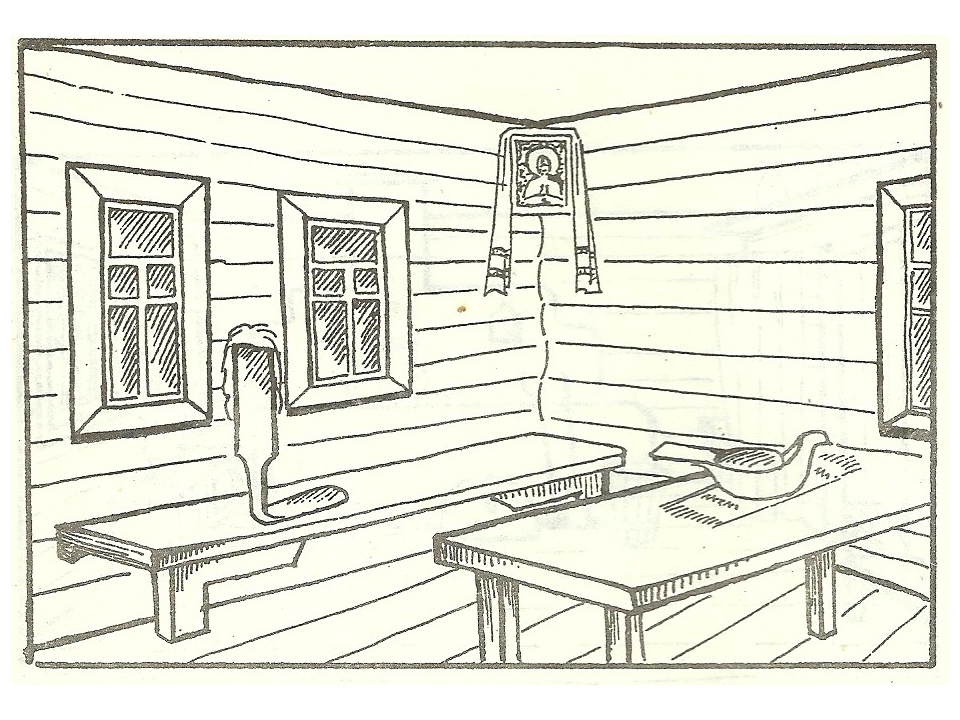

1.2 Красный угол – духовный центр русской избы

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Иконы помещались в «красный» угол комнаты с таким расчётом, чтобы икона была первым, на что обращал внимание человек, входящий в комнату. Народная пословица «Без Бога — не до порога» связана именно с этим: входя или выходя из комнаты или дома, христианин прежде всего оказывал почести Царю Небесному, а уж потом — хозяину дома.

Традиционно считается, что икона не должна висеть, её нужно установить в отведённое ей место. Иконы размещаются на особой полочке или в закрытом киоте (иногда многоярусных) в определённом порядке.

Иконы размещаются на особой полочке или в закрытом киоте (иногда многоярусных) в определённом порядке.

Обязательными для домашнего иконостаса являются иконы Спасителя и Богородицы. Состав остальных икон выбирает верующий.

Рисунок 5. Красный угол

Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

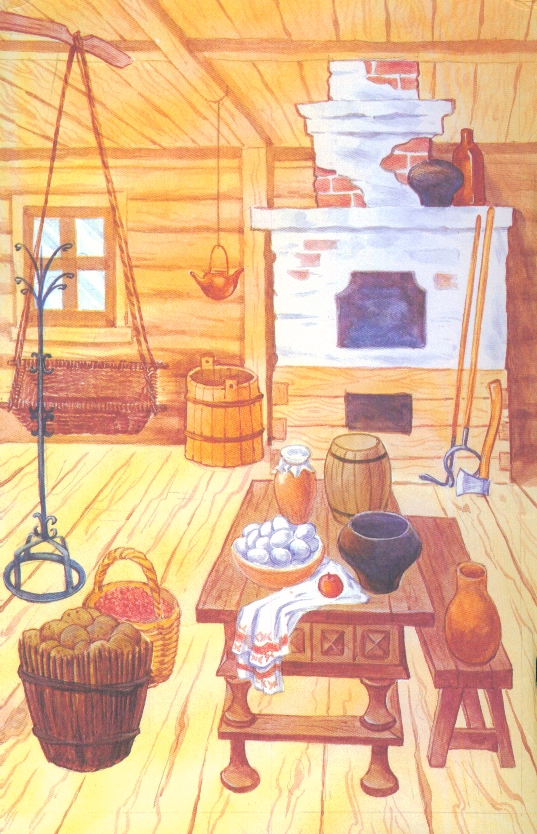

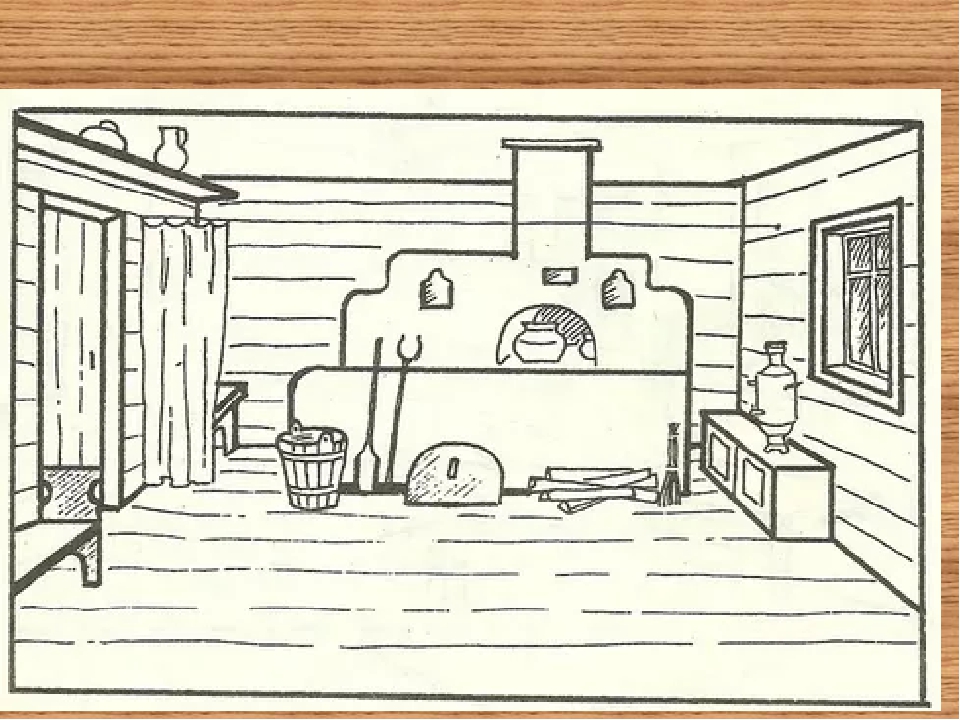

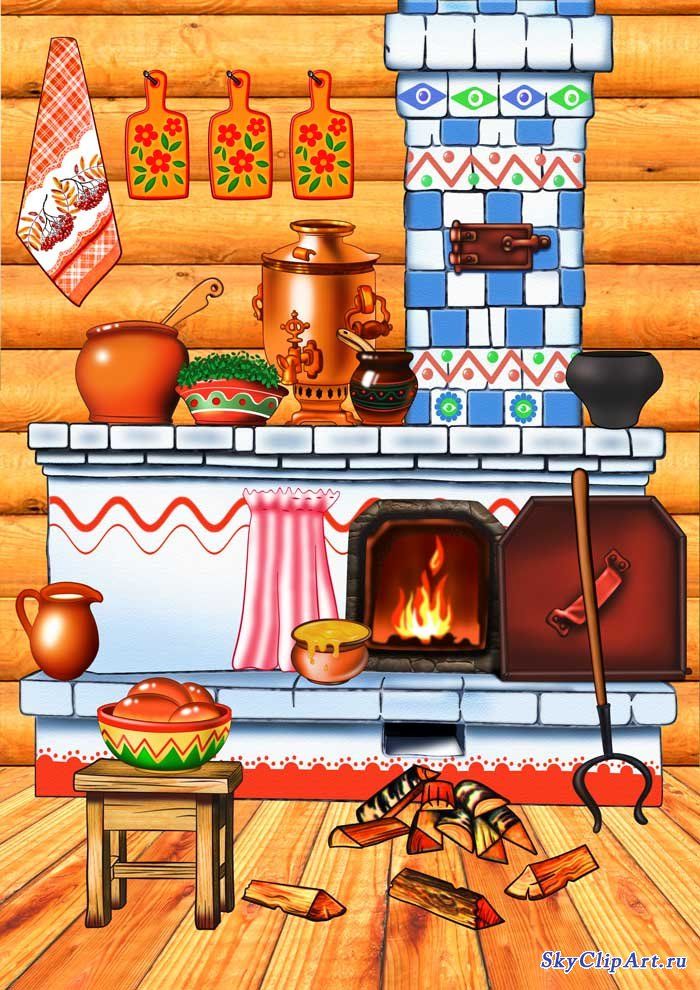

1.3 РУССКАЯ ПЕЧЬ

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Рисунок 6. Русская печь

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом.

Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

1.4 ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В РУССКОЙ ИЗБЕ

Женский угол (Середа). Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Рисунок 7. Женский угол (Середа)

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Рисунок 3. Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись — это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Рисунок 8. Мужской угол (конник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ.

В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

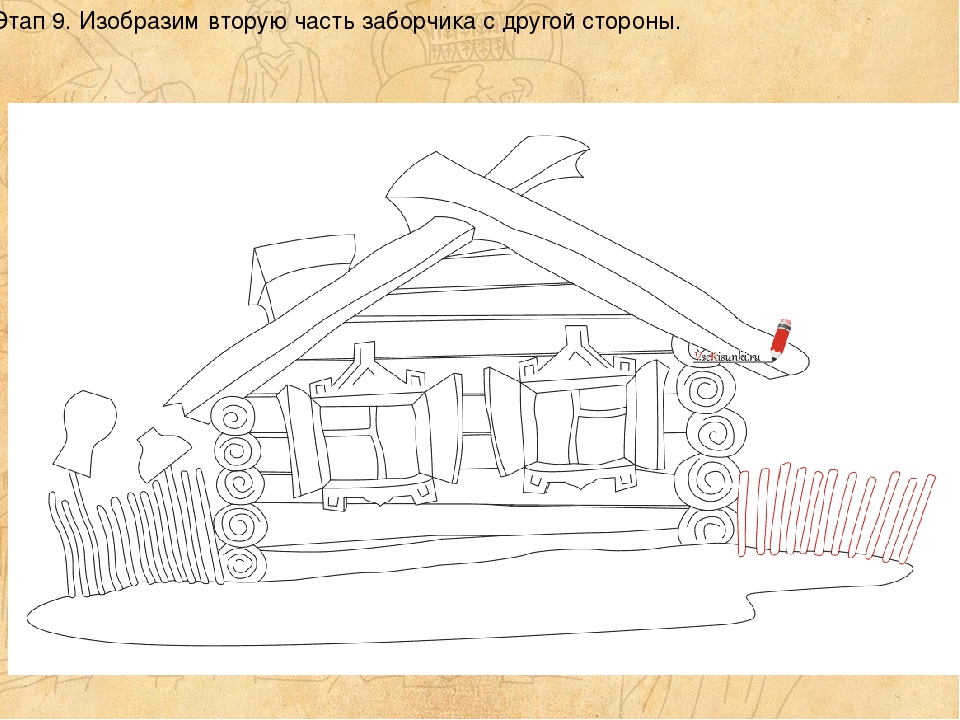

1.4 Практическая часть

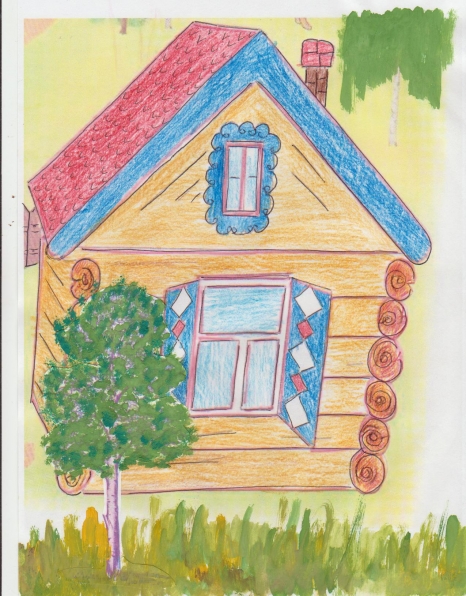

Практическая часть проекта заключается в создании эскиза внутреннего убранства русской избы на основе изученных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проекта я изучила, историю и традиции русской избы. Узнала о том, что в древности избы были «черными» без дымохода и белокурными с печью и дымоходам. Ознакомилась с архитектурой крыльца, узнала, какую роль в избе выполняли сени. Я изучила понятие «красный угол», узнала о его устройстве, выяснила, какое предназначение имела в доме русская печь, что она служила не только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи, а так же являлась лежанкой для стариков. Мною проанализирована информация о назначении «мужского» и «женского» пространства в избе.

На основе изученного материала я выполнил эскиз внутреннего убранства русской избы, постаравшись в своей работе отобразить основные составляющие ее интерьера. Интерьер русской избы свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. К истокам… Русская изба.http://44srub.ru/iz.html

2. Русская изба. Внутреннее убранство

https://schci.ru/russkaya_izba.html

3. Русская изба, ее убранство и бытовая утварьhttp://iamruss.ru/russkaya-izba-ee-ubranstvo-i-bytovaya-utvar/

14

Рисунок избы внутри печь скамья. Фотографии русских деревянных домов

Давайте поговорим о старинной русской избе , или возьмем даже чуть шире – русском доме. Внешний его вид и внутреннее устройство – результат воздействия множества факторов, начиная с природных и заканчивая социальными и культурными. Крестьянское общество всегда было чрезвычайно устойчиво своей традиционностью быта и представлениями об устройстве мира. Даже находясь в зависимости от влияния властей (церковь, петровские реформы), русская народная культура продолжала свое развитие, венцом которого нужно признать формирование крестьянской усадьбы, в частности дома-двора с жилой старинной русской избой .

Даже находясь в зависимости от влияния властей (церковь, петровские реформы), русская народная культура продолжала свое развитие, венцом которого нужно признать формирование крестьянской усадьбы, в частности дома-двора с жилой старинной русской избой .

Русский дом остается для многих либо некоей аллегорией христианской Руси, либо избенкой в три окошка с резными наличниками. Экспонаты музеев деревянного зодчества почему-то не меняют этого устойчивого мнения. Может быть потому, что так никто внятно и не объяснил, — что же такое, собственно, старинная русская изба – в буквальном смысле?

Русская изба изнутри

Чужой человек осваивает жилище сначала снаружи, затем заходит внутрь. Свой – рождается внутри. Затем, постепенно расширяя свой мир, доводит его до размеров нашего. Внешность для него – потом, внутренность – сначала.

Мы с Вами, к сожалению, там чужаки.

Итак, снаружи, старинная русская изба высока, велика, окна её малы, а расположены высоко, стены представляют могучий бревенчатый массив, не расчлененный цоколем и карнизами по горизонтали, лопатками и колоннами – по вертикали. Крыша щипцом вырастает из стены, сразу видно, что за «фронтоном» нет никаких привычных стропил. Коньком служит мощное бревно-охлупень с характерным скульптурным выносом. Детали немногочисленны, крупны, отсутствует обшивка, накладки. Из стен кое-где могут выступать отдельные торцы брёвен не совсем ясного назначения. Приветливой старинную русскую избу не назовешь, скорее, молчаливой, скрытной.

Сбоку к избе приставлено крыльцо, иногда высокое, столбовое, иногда низкое, невнятное. Однако, именно оно – и есть первый Кров, под который входит пришедший. А раз это первый кров, то, значит, и второй кров (сени) и третий кров (собственно изба) – лишь развивают идею крыльца – покрытого замощенного возвышения, спроецировавшего на себя Землю и Небеса. Крыльцо избы берет начало в первом святилище – постаменте под кроной священного древа и эволюционирует вплоть до царских сеней в Успенском соборе. Крыльцо у дома – начало нового мира, ноль отсчета всех его путей.

Крыльцо у дома – начало нового мира, ноль отсчета всех его путей.

С крыльца внутрь сеней ведет невысокая широкая дверь в мощном косящатом обрамлении. Внутренние контуры его слегка округлы, что служит главным препятствием для нежелательных духов и нечистых в помыслах людей. Округлость дверного проема сродни круглоте Солнца и Луны. Замка нет, защелка, открывающаяся как изнутри, так и снаружи, — от ветра и домашнего скота.

Сени, на Севере именуемые мостом, – развивают мысль крыльца. Часто в них нет потолка, как прежде не было и в избе, — только кровля отделяет их от неба, только она осеняет их.

Сень – небесного происхождения. Мост – земного. Снова, как и в крыльце, Небо встречается с Землёй, а связуют их те, кто срубил старинную русскую избу с сенями, и те, кто живёт в ней – большая семья, ныне представленное среди живущих звено рода.

Крыльцо открыто с трёх сторон, сени закрыты с четырёх, света в них немного от волоковых (заволакиваемых досками) окон.

Переход из сеней в избу не менее ответственен, чем из крыльца в сени. Чувствуется, как нагнетается атмосфера…

Внутренний мир русской избы

Открываем дверь, пригибаясь, входим. Над нами низкий потолок, хотя это не потолок, а полати, – настил на уровне лежанки печи – для спанья. Мы в полатном куте. И можем обратиться к хозяйке избы с добрым пожеланием.

Полатный кут – притвор внутри русской избы. Туда может войти любой добрый человек без спроса, без стука в дверь. Полати одним краем опираются на стену прямо над дверью, другим – на полатный брус. За этот полатный брус гостю по его воле ходу нет. Только хозяйка может пригласить его войти в следующий кут – красный угол, к семейным и родовым святыням, сесть за стол.

Трапезная, освящённая святынями, вот что такое красный угол.

Так гость осваивает целую половину избы; однако во вторую, дальнюю половину (за пирожный брус) ему уже не зайти никогда, туда его хозяйка не пригласит, потому что вторая половина – главная священная часть русской избы – бабий и печной куты. Эти два кута аналогичны алтарю храма, да собственно это и есть алтарь с печью-престолом и ритуальными предметами: хлебной лопатой, помелом, ухватами, квашнёй. Там претворяются плоды земли, неба и крестьянского труда в пищу духовно-материального свойства. Потому что никогда для человека Традиции пища не была количеством калорий и набором консистенций и вкусов.

Эти два кута аналогичны алтарю храма, да собственно это и есть алтарь с печью-престолом и ритуальными предметами: хлебной лопатой, помелом, ухватами, квашнёй. Там претворяются плоды земли, неба и крестьянского труда в пищу духовно-материального свойства. Потому что никогда для человека Традиции пища не была количеством калорий и набором консистенций и вкусов.

Мужская часть семьи в бабий кут не допускается, здесь всем верховодит хозяйка, большуха, постепенно обучая будущих хозяек священнодействию…

Мужики большую часть времени трудятся в поле, на лугу, в лесу, на воде, на отхожих промыслах. В доме место хозяина сразу при входе на лавке-конике, в палатном куте, либо за дальним от бабьего кута торцом стола. Он ближе к малым святыням красного угла, дальше от центра русской избы.

Место хозяйки в красном углу – за торцом стола со стороны бабьего кута и печи, — именно она жрица домашнего храма, она общается с печью и огнём печи, она заводит квашню и сажает в печь тесто, она вынимает его претворённым в хлеб. Именно она по смысловой вертикали печного столба – спускается через голбец (особая деревянная пристройка к печи) в подпол, который тоже именуется голбцом. Там, в голбце, в подклетном родовом святилище, месте обитания духов-охранителей, держат припасы. Там не так жарко летом, не так холодно зимой. Голбец сродни пещере – чреву Земли-Матери, из которого выходят, и в которое возвращаются тленные останки.

Хозяйка заправляет, хороводит всем в доме, она в постоянном общении с внутренней (избяной) Землёй (пол-мост избы, подпол-голбец), с внутренним небом (балка-матица, потолок), с Мировым Древом (печной столб), связующим их, с духами умерших (тот же печной столб и голбец) и, конечно, с нынешними живыми представителями своего крестьянского родового древа. Именно её безусловное лидерство в доме (и духовное, и материальное) не оставляет пустопорожнего времени мужику в русской избе, отсылает его за пределы домашнего храма, на периферию освещённого храмом пространства, к мужским сферам и делам. Если умна и крепка хозяйка (ось семьи), родо-семейное колесо крутится с желанным постоянством.

Если умна и крепка хозяйка (ось семьи), родо-семейное колесо крутится с желанным постоянством.

Устройство русской избы

Обстановка старинной русской избы полна ясного, незамысловатого и строгого значения. По стенам широкие и невысокие лавки, пять-шесть окон невысоко расположены над полом и ритмично освещают, а не заливают светом. Прямо над окнами сплошная полка-воронец. Выше – пять-семь нетёсаных прокопчённых венцов сруба, — здесь ходит дым во время топки чёрной печи. Для его удаления над дверью находится дымоволок, ведущий в сени, а в сенях пристроена деревянная труба-вытяжка, выносящая уже охлаждённый дым за пределы дома. Горячий дым экономично прогревает и антисептирует жилое помещение. Благодаря ему на Руси не было таких жестоких пандемий, как в Западной Европе.

Потолок из толстых и широких плах (полубрёвен), таков же пол-мост. Под потолком могучая балка-матица (иногда две или три).

На куты русская изба разделяется двумя брусьями-воронцами (полатным и пирожным), уложенными перпендикулярно на верхний срез печного столба. Пирожный брус тянется к передней стене избы и отделяет женскую часть избы (около печи) от остального пространства. Часто его используют для хранения выпеченного хлеба.

Существует мнение, что печной столб не должен обрываться на уровне воронцов, ему следует подниматься выше, под самую матицу; в этом случае космогония избы была бы полной. В глубине северных земель обнаружилось нечто подобное, только, пожалуй, ещё более значительное, статистически надёжно продублированное не один раз.

В непосредственной близости от печного столба, между пирожным брусом и матицей, исследователям встретился (почему-то никому дотоле не встречался) резной элемент достаточно ясного, и даже символического смысла.

Трёхчастность подобных изображений трактуется одним из современных авторов так: верхняя полусфера – это высшее духовное пространство (чаша «небесных вод»), вместилище багодати; нижняя – небесный свод, покрывающий Землю – наш видимый мир; среднее звено – узел, вентель, место расположения богов, контролирующих поступление благодати в наш нижний мир.

Кроме того, легко представить его как верхнюю (перевёрнутую) и нижнюю Берегиню, Бабу, Богиню с поднятыми руками. В среднем звене прочитываются привычные конские головы – символ солнечного движения по кругу.

Резной элемент стоит на пирожном брусе и именно подпирает матицу.

Таким образом, в верхнем уровне избяного пространства, в центре старинной русской избы , в самом значимом, ударном месте, мимо которого не пройдёт ни один взгляд, воочию воплощено недостающее звено – связь Мирового Древа (печного столба) и небесной сферы (матицы), причём связь в виде сложного глубоко-символичного скульптурно-резного элемента. Надо отметить, что он располагается сразу на двух внутренних границах избы – между обжитым относительно светлым низом и чёрным «небесным» верхом, а также между общей семейной половиной избы и запретным для мужчин священным алтарем – бабьим и печным кутами.

Именно благодаря этому запрятанному и очень вовремя нашедшемуся элементу можно выстроить ряд взаимодополняющих архитектурно-символических образов традиционных крестьянских культурных объектов и сооружений.

По своей символической сути все эти объекты – одно и то же. Однако, именно старинная русская изба – самый полный, самый развитой, самый углублённый архитектурный феномен. И теперь, когда, кажется, она полностью забыта и надёжно похоронена, снова настаёт её время. Настаёт Время Русского Дома – в буквальном смысле.

Курная изба

Надо заметить, что высшим образцом материальной народной культуры исследователями признаётся именно курная (чёрная, рудная) русская изба, в которой дым при топке печи поступал непосредственно в верхнюю часть внутреннего объёма. Высокий потолок трапециевидной формы позволял находиться в избе во время топки. Дым выходил из устья печи прямо в комнату, стелился по потолку, а затем опускался до уровня полок-воронцов и вытягивался через волоковое окошко, прорубленное в стене, соединенное с деревянным дымником.

Причин долгого бытования рудных изб несколько, и прежде всего, климатические условия — большая влажность местности. Открытый огонь и дым из печи пропитывали и просушивали стены сруба, таким образом, происходила своеобразная консервация древесины, поэтому век черных изб более длительный. Курная печь хорошо обогревала помещение и не требовала много дров. Была она удобна и для ведения хозяйства. Дым просушивал одежду, обувь и рыболовные сети.

Открытый огонь и дым из печи пропитывали и просушивали стены сруба, таким образом, происходила своеобразная консервация древесины, поэтому век черных изб более длительный. Курная печь хорошо обогревала помещение и не требовала много дров. Была она удобна и для ведения хозяйства. Дым просушивал одежду, обувь и рыболовные сети.

Переход на белые печи принёс вслед за собой невосполнимую утрату в устройстве всего комплекса значимых элементов русской избы: понизился потолок, повысились окна, стали пропадать воронцы, печной столб, голбец. Единый зонированный объём избы начал дробиться на функциональные объёмы-комнаты. Исказились до неузнаваемости все внутренние пропорции, внешний вид и постепенно старинная русская изба прекратила своё существование, превратившись в сельский дом с интерьером, приближенным к городской квартире. Вся «пертурбация», фактически – деградация, произошла лет за сто, начавшись в XIX веке и завершившись к середине XX века. Последние курные избы, по нашим сведениям, переделывались в белые после Великой Отечественной войны, в 1950-е годы.

А как же быть теперь? Возврат к действительно курным избам возможен лишь как результат всемирной или национальной катастрофы. Однако, вернуть всю образно-символическую структуру избы, насытить ею русский загородный дом – можно и в условиях технического прогресса и всё увеличивающегося благосостояния «россиян»…

Для этого, собственно, надо лишь начать просыпаться ото сна. Сна, навеянного на элиту нашего народа как раз тогда, когда сам народ творил шедевры своей культуры.

По материалам журнала «Родобожие №7

Интерьер русских изб в большинстве своем очень похож и включает в себя ряд элементов, которые можно встретить в любом доме. Если говорить об устройстве избы, то она состоит из:

- 1-2 жилых помещений

- горница

- чулан

- терраса

Первое с чем сталкивался гость, зайдя в дом — это сени. Это своего рода зона между отапливаемым помещением и улицей. Весь холод задерживался в сенях и не поступал в основное помещение . Сени использовались славянами в хозяйственных целях. В этом помещении держали коромысло и другие вещи. В сенях располагался чулан . Это помещение, которое отделялось от сеней перегородкой. В нем располагался ларь с мукой, яйца и другие продукты .

Весь холод задерживался в сенях и не поступал в основное помещение . Сени использовались славянами в хозяйственных целях. В этом помещении держали коромысло и другие вещи. В сенях располагался чулан . Это помещение, которое отделялось от сеней перегородкой. В нем располагался ларь с мукой, яйца и другие продукты .

Отапливаемое помещение и сени отделяли дверь и высокий порог. Такой порог делался для того, чтобы холодному воздуху было сложнее проникать в теплое помещение. Кроме этого, существовала традиции, согласно которой гость, входя в помещение, должен был кланяться, приветствую хозяев и домового . Высокий порог как раз «принуждал» гостей преклоняться, входя в основную часть дома. Так как вход без преклонения обеспечивал удар головы об косяк. С приходом на Русь христианства поклон домовому и хозяевам дополнился осенением себя крестным знамением и поклоном иконам в красном углу .

Переступая через порог, гость попадал в основное помещение избы. Первое, что попадало на глаза — печь. Располагалась она сразу слева или справа от двери . Русская печь — основной элемент избы. Отсутствие печи говорит о том, что строение является нежилым. Да и свое название русская изба получила именно благодаря печи, которая позволяет топить помещение. Еще одна важная функция данного устройства — приготовление пищи . До сих пор нет более полезного способа приготовления еды, чем в печи. В настоящее время существуют различные пароварки, которые позволяет сохранить максимум полезных элементов в пище. Но все это не сравнимо с приготовленной едой из печки. С печью связано много поверий. Например, считали, что она являлась любимым местом отдыха для домового. Или, когда ребенок терял молочный зуб, его учили бросать зуб под печку и говорить:

«Мышка, мышка, на тебе репяной зуб, а ты дай мне костяной зуб»

Также считалось, что мусор из дому нужно сжигать в печи, чтобы энергия не уходила наружу, а оставалась внутри помещения.

Красный угол в русской избе

Красный угол — неотъемлемая составляющая внутреннего убранства русской избы . Он располагался по диагонали от печи (чаще всего это место выпадало на восточную часть дома — на заметку тем, кто не знает куда установить красный угол в современном жилище). Это было священное место, где находились рушники, иконы, лики предков и божественные книги. Необходимой частью красного угла являлся стол. Именно в этом углу вкушали пищу наши предки. Стол же считался неким алтарем, на котором всегда находился хлеб:

«Хлеб на стол, так стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска»

Поэтому даже сегодня традиция не позволяет сидеть на столе. А оставлять ножи и ложки считается дурной приметой. До сегодняшних дней сохранилось еще одно поверье связанное со столом: молодёжи запрещалось сидеть на углу стола, дабы избежать участи безбрачия.

Лавка с сундуком в избе

Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль . Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери . В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Лавки также являлись важным элементов интерьера русской избы. Условно они делились на несколько видов:

- долгая — отличается от остальных длиной. Считалась женским местом, где занимались вышиванием, вязанием и т. д.

- короткая — во время трапезы на ней сидели мужчины.

- кутная — устанавливалась около печи. На ней ставились вёдра с водой, полки для посуды, горшки.

- пороговая — шла вдоль стены, где расположена дверь. Использовалась в качестве кухонного стола.

- судная — лавка выше, чем другие. Предназначалась для хранения полок с посудой и горшков.

- коник — мужская лавка квадратной формы с вырезанной конской головой сбоку. Располагалась около двери.

На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты.

На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты. - «нищая» также располагалась у двери. На нее мог садиться любой гость, вошедший в избу без разрешения хозяев. Связано это с тем, что гость не может пройти в избу далее матицы (бревно, служащее основанием для потолка). Визуально матица выглядит как выступающее бревно поперек основных уложенных досок на потолке.

Горница — это еще одно жилое помещение в избе. Имелось оно у зажиточных крестьян, ибо подобное помещение мог позволить себе не каждый. Горница чаще всего устраивалась на втором этаже . Отсюда её название горница — «гора» . В ней находилась другая печь, называемая голландкой . Это печь округлой формы. Во многих деревенских домах они стоят до сих пор, являясь украшением. Хотя даже сегодня можно встретить избы, которые отапливаются этими старинными приборами.

О печи уже сказано достаточно. Но нельзя не упомянуть и те инструменты, которые использовались в работе с русскими печами. Кочерга — самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым концом. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей . Помело же использовалось для очищения печи от углей .

С помощью ухвата можно было перетаскивать или передвигать горшки и чугунки. Он представлял собой металлическую дугу, которая позволяла захватывать горшок и переносить его с места на место. Ухват позволял ставить чугунок в печь без боязни обжечься .

Еще одним предметом, используемым в работе с печкой, является хлебная лопата . С помощью неё хлеб помещают в печь и вытаскивают после приготовления. А вот слово «чапля » знают не многие. Этот инструмент по другому называют сковородник. Использовался он для захвата сковороды .

Колыбель на Руси имели различные формы. Были и выдолбленные, и плетеные, и подвесные, и «ваньки-встаньки». Названия же их были на удивление разнообразны: люлька, зыбка, колиска, качалки, баюкалка. Но с колыбелью связан ряд традиций, который оставался неизменным. Так, например, считалось необходимым устанавливать колыбель в том месте, где младенец может наблюдать рассвет . Качать пустую колыбель считалось плохой приметой. В эти и многие другие поверья мы верим и по сегодняшний день. Ведь все традиции предков основывались на их личном опыте, который новое поколение приняло у своих пращуров.

Но с колыбелью связан ряд традиций, который оставался неизменным. Так, например, считалось необходимым устанавливать колыбель в том месте, где младенец может наблюдать рассвет . Качать пустую колыбель считалось плохой приметой. В эти и многие другие поверья мы верим и по сегодняшний день. Ведь все традиции предков основывались на их личном опыте, который новое поколение приняло у своих пращуров.

Русское жилище — это не отдельный дом, а огражденный двор, в котором сооружалось несколько строений, как жилых, так и хозяйственных. Изба было общее название жилого строения. Слово «изба» произошло от древнего «истба», «истопка». Изначально так называлась основная отапливаемая жилая часть дома с печью.

Как правило, жилища богатых и бедных крестьян в деревнях практически отличались добротностью и количеством построек, качеством отделки, но состояли из одних и тех же элементов. Наличие таких хозяйственных построек, как амбар, рига, сарай, баня, погреб, хлев, выход, мшаник и др., зависело от уровня развития хозяйства. Все постройки в буквальном смысле слова рубились топором от начала до конца строительства, хотя были известны и применялись продольные и поперечные пилы. В понятие «крестьянский двор» включались не только строения, но и участок земли, на котором они располагались, включая огород, сад, гумно и т.п.

Основным строительным материалом было дерево. Количество лесов с прекрасным «деловым» лесом намного превосходило то, что сохранилось сейчас в окрестностях Саитовки. Лучшими породами дерева для построек считались сосна и ель, но сосне всегда отдавалось предпочтение. Дуб ценился за прочность древесины, но он был тяжел и труден в обработке. Его применяли только в нижних венцах срубов, для устройства погребов или в сооружениях, где нужна была особая прочность (мельницы, колодцы, соляные амбары). Другие породы деревьев, особенно лиственные (береза, ольха, осина), применялись в строительстве, как правило, хозяйственных построек

Для каждой надобности деревья выбирались по особым признакам. Так, для стен сруба стремились подобрать особые «теплые» деревья, поросшие мхом, прямые, но не обязательно прямослойные. В то же время для теса на кровлю обязательно выбирались не просто прямые, но именно прямослойные деревья. Чаще срубы собирали уже на дворе или поблизости от двора. Тщательно выбирали и место для будущего дома

Так, для стен сруба стремились подобрать особые «теплые» деревья, поросшие мхом, прямые, но не обязательно прямослойные. В то же время для теса на кровлю обязательно выбирались не просто прямые, но именно прямослойные деревья. Чаще срубы собирали уже на дворе или поблизости от двора. Тщательно выбирали и место для будущего дома

Для возведения даже самых крупных построек срубного типа обычно не сооружали специального фундамента по периметру стен, но по углам изб закладывались опоры — крупные валуны или так называемые «стулья» из дубовых пней. В редких случаях, если протяженность стен была много больше обычной, опоры ставили и в середине таких стен. Сам характер срубной конструкции зданий позволял ограничиться опорой на четыре основные точки, так как сруб представлял собой цельносвязанную конструкцию.

Крестьянские избы

В основе подавляющего большинства построек лежала «клетка», «венец», — связка из четырех бревен, концы которых были рублены в связь. Способы такой рубки могли быть различными по технике исполнения.Основными конструктивными типами рубленых крестьянских жилых строений были «крестовик», «пятистенок», дом с прирубом. Для утепления между венцами бревен прокладывался мох вперемежку с паклей.

но назначение связи было всегда одним — скрепить бревна межу собой в квадрат прочным узлами без каких-либо дополнительных элементов соединения (скоб, гвоздей, деревянных штырей или спиц и т.п.). Каждое бревно имело строго определенное место в конструкции. Срубив первый венец, на нем рубили второй, на втором третий и т.д., пока сруб не достигал заранее определенной высоты.

Крыши у изб были в основном покрыты соломой, которая, особенно в неурожайные годы, нередко служила кормом для скота. Иногда более зажиточные крестьяне возводили крыши тесовые или из драни. Тес изготавливался вручную. Для этого двумя работниками использовались высокие козлы и длинная продольная пила.

Повсеместно, как все русские, крестьяне Саитовки по распространенному обычаю при закладке дома клали деньги под нижний венец во все углы, причем красному углу полагалась более крупная монета. А там, где ставилась печь, не клали ничего, поскольку этот угол по народным представлениям, предназначался для домового.

А там, где ставилась печь, не клали ничего, поскольку этот угол по народным представлениям, предназначался для домового.

В верхней части сруба поперек избы располагалась матка — четырехгранная деревянная балка, служащая опорой для потолочин. Матка врубалась в верхние венцы сруба и часто использовалась для подвешивания к потолку предметов. Так, к ней прибивалось кольцо, через которое проходил очеп (гибкая жердь) колыбели (зыбки). Посредине для освещения избы подвешивался фонарь со свечой, а позднее — керосиновая лампа с абажуром.

В обрядах, связанных с завершением строительства дома, существовало обязательное угощение, которое называлось «матичное». Кроме того, укладка самой матки, после которой оставалось еще достаточно большой объем строительных работ, рассматривалась как особый этап в возведении дома и обставлялась своими обрядами.

В свадебном обряде для благополучного сватовства сваты никогда не проходили в дом за матку без специального на то приглашения хозяев дома. В народном языке выражение «сидеть под маткой» означало «быть сватом». С маткой связывалось представление об отчем доме, удаче, счастье. Так, уходя из дома, нужно было подержаться за матку.

Для утепления по всему периметру нижние венцы избы засыпались землей, образуя завалинку, перед которой устанавливалась скамейка. Летом на завалинке и скамейке коротали вечернее время старики. Сверху на потолок обычно укладывалась опавшая листва с сухой землей. Пространство между потолком и кровлей — чердак в Саитовке называлось еще иставкой. На ней обычно хранили отслужившие свой век вещи, утварь, посуду, мебель, веники, пучки травы и пр. Детвора же устраивала на ней свои нехитрые тайники.

К жилой избе обязательно пристраивались крыльцо и сени — небольшое помещение, предохранявшее избу от холода. Роль сеней был разнообразной. Это и защитный тамбур перед входом, и дополнительное жилое помещение летом, и хозяйственное помещение, где держали часть запасов продовольствия.

Душой всего дома была печь. Нужно отметить, что так называемая «русская», а правильнее всего духовая печь — изобретение сугубо местное и достаточно древнее. Она ведет свою историю еще из трипольских жилищ. Но в конструкции самой духовой печи в течение второго тысячелетия нашей эры произошли весьма значительные изменения, позволившие гораздо полнее использовать топливо.

Нужно отметить, что так называемая «русская», а правильнее всего духовая печь — изобретение сугубо местное и достаточно древнее. Она ведет свою историю еще из трипольских жилищ. Но в конструкции самой духовой печи в течение второго тысячелетия нашей эры произошли весьма значительные изменения, позволившие гораздо полнее использовать топливо.

Сложить хорошую печь — дело непростое. Сначала прямо на земле устанавливали небольшой деревянный сруб (опечек), служивший фундаментом печи. На него настилали расколотые пополам небольшие бревна и выкладывали на них днище печи — под, ровный, без наклона, иначе выпекаемый хлеб получится кособоким. Над подом из камня и глины сооружали свод печи. Боковая часть печи имела несколько неглубоких отверстий, называемых печурками, в которых просушивали варежки, рукавицы, носки и т.д. В старину избы (курные) топились по-черному — печь не имела трубы. Дым уходил через маленькое волоковое окно. Хотя стены и потолок становились закопченными, с этим приходилось мириться: печь без трубы была дешевле в строительстве и требовала меньше дров. Впоследствии в соответствии с правилами сельского благоустройства, обязательными для государственных крестьян, над избами стали выводиться печные трубы.

Прежде всех вставала «большуха» — жена хозяина, если была еще не стара, или одна из невесток. Она затопляла печь, открывала настежь дверь и дымарь. Дым и холод поднимали всех. Малых ребят сажали греться на шесток. Едкий дым наполнял всю избу, полз кверху, висел под потолком выше человеческого роста. В древней русской пословице, известной с XIII века, говорится: «Дымные горести не терпев, тепла не видали». Прокопченные бревна домов меньше подвергались гниению, поэтому курные избы были более долговечны.

Печь занимала почти четверть площади жилища. Она протапливалась несколько часов, но, нагревшись, держала тепло и обогревала помещение в течение суток. Печь служила не только для обогрева и приготовления пищи, но и как лежанка. В печи пекли хлеб и пироги, варили кашу, щи, тушили мясо, овощи. Кроме того, в ней также сушили грибы, ягоды, зерно, солод. Нередко в печи, заменявшей баню, парились.

Кроме того, в ней также сушили грибы, ягоды, зерно, солод. Нередко в печи, заменявшей баню, парились.

Во всех случаях жизни печь приходила крестьянину на помощь. И топить печь приходилось не только зимой, но в течение всего года. Даже летом нужно было хотя бы раз в неделю хорошо вытопить печь, чтобы испечь достаточный запас хлеба. Используя свойство духовой печи накапливать, аккумулировать тепло, крестьяне готовили пищу раз в день, утром, оставляли приготовленное внутри печей до обеда — и пища оставалась горячей. Лишь в летний поздний ужин приходилось пищу подогревать. Эта особенность духовой печи оказала решающее влияние на русскую кулинарию, в которой преобладают процессы томления, варения, тушения, причем не только крестьянскую, так как образ жизни многих мелкопоместных дворян не сильно отличался от крестьянской жизни.

Печь служила логовищем целому семейству. На печи, самом теплом месте избы спали старики, которые взбирались туда по приступкам — приспособлению в виде 2-3 ступеней. Одним из обязательных элементов интерьера были полати — деревянный настил от боковой стенки печи до противоположной стороны избы. На полатях спали, залезая с печи, сушили лен, пеньку, лучину. На день туда закидывали постельные принадлежности и ненужную одежду. Полати делали высокие, на уровне высоты печи. Свободный край полатей нередко ограждался невысокими перильцами-балясинами, чтобы с полатей ничего не падало. Полати были излюбленным местом детей: и как место для спанья, и как самый удобный наблюдательный пункт во время крестьянских праздников и свадеб.

Расположение печи определяло планировку всей жилой комнаты. Обычно печь ставили в углу справа или слева от входной двери. Угол напротив устья печи был рабочим местом хозяйки. Все здесь было приспособлено для приготовления пищи. У печи стояла кочерга, ухват, помело, деревянная лопата. Рядом — ступа с пестом, ручные жернова и кадка-квашня для закваски теста. Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом стряпуха цепляла пузатые глиняные или чугунные горшки (чугуны), и отправляла их в жар. В ступе она толкла зерно, очищая его от шелухи, А с помощью мельницы перемалывала в муку. Помело и лопата были необходимы для выпечки хлеба: помелом крестьянка подметала под печи, а лопатой сажала на него будущий каравай.

В ступе она толкла зерно, очищая его от шелухи, А с помощью мельницы перемалывала в муку. Помело и лопата были необходимы для выпечки хлеба: помелом крестьянка подметала под печи, а лопатой сажала на него будущий каравай.

Рядом с печью обязательно висел утиральник, т.е. полотенце и рукомойник. Под ним стояла деревянная лохань для грязной воды. В печном углу также находилось судная лавка (судно) или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — шкафчики, полки для нехитрой столовой посуды: горшков, ковшей, чашек, мисок, ложек. Мастерил их из дерева сам хозяин дома. В кухне нередко можно было увидеть глиняную посуду в «одежде» из бересты — экономные хозяева не выбрасывали треснувшие горшки, корчаги, миски, а оплетали их для прочности полосами березовой коры. Выше размещался печной брус (шест), на который ставилась кухонная утварь и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности. Полновластной хозяйкой печного угла была старшая женщина в доме.

Печной угол

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавеской из пестрого ситца или цветной домотканины, высоким шкафом или деревянной переборкой. Закрытый, таким образом, печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан». Печной угол считался исключительно женским пространством в избе. Во время праздником, когда в доме собиралось много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности на женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.Во время сватовства будущая невеста должна была находиться все время в печном углу, имея возможность слышать весь разговор. Из печного угла она выходила нарядно одетая во время смотрин — обряда знакомства жениха и его родителей с невестой. Там же невеста ожидала жениха в день отъезда под венец. В старинных свадебных песнях печной угол осмыслялся как место, связанное с отцовским домом, семьей, счастьем. Выход невесты из печного угла в красный угол воспринимался как уход из дома, прощание с ним.

Там же невеста ожидала жениха в день отъезда под венец. В старинных свадебных песнях печной угол осмыслялся как место, связанное с отцовским домом, семьей, счастьем. Выход невесты из печного угла в красный угол воспринимался как уход из дома, прощание с ним.

В то же время печной угол, откуда имеется выход в подполье, на мифологическом уровне воспринимался как место, где может произойти встреча людей с представителями «иного» мира. Через печную трубу, по поверью, может прилетать к тоскующей по умершему мужу вдове огненный змей-дьявол. Принято было считать, что в особо торжественные для семьи дни: во время крещения детей, дней рождения, свадеб — к печи приходят умершие родители — «предки», чтобы принять участие в важном событии жизни своих потомков.

Почетное место в избе — красный угол — находилось наискосок от печи между боковой и фасадной стеной. Он, как и печь, важный ориентир внутреннего пространства избы хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла являлась божница с иконами, перед которыми горела лампада, подвешенная к потолку, поэтому его называли еще «святым».

Красный угол

Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. С появлением обоев красный угол нередко обклеивали или выделяли из остального пространства избы. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги и предметы.Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь, как главный предмет мебели, стоял стол на массивных ножках, на которые установливались полозья. Полозья позволяли легко передвигать стол по избе. Его ставили к печи, когда пекли хлеб, перемещали во время мытья пола и стен.

За ним проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья. Каждый день в обеденный час за столом собиралась вся крестьянская семья. Стол был такого размера, чтобы каждому хватило места. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол. Во время уборки урожая первый и последний сжатый сноп торжественно несли с поля и устанавливали в красном углу.

В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол. Во время уборки урожая первый и последний сжатый сноп торжественно несли с поля и устанавливали в красном углу.

«Первый сжатый сноп называли именинником. С него начинали осеннюю молотьбу, соломой его кормили больную скотину, зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц. Первый сноп обычно зажинала старшая в семье женщина. Он украшался цветами, его несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы». Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным представлениям, магической силой сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству.

Всякий, входивший в избу первым делом снимал шапку, крестился и кланялся образам в красном углу, произнося: «Мир дому сему». Крестьянский этикет предписывал гостью, вошедшему в избу, оставаться в половине избы у дверей, не заходя за матку. Самовольное, без приглашения вторжение в «красную половину», где ставился стол, считалось крайне неприличным и могло быть воспринято как оскорбление. Пришедший в избу человек мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. В красный угол сажали самых дорогих гостей, а во время свадьбы — молодых. В обычные дни здесь за обеденным столом восседал глава семьи.

Последний из оставшихся углов избы, слева или справа от двери, был рабочим местом хозяина дома. Здесь стояла лавка, на которой он спал. Под ней в ящике хранился инструмент. В свободное время крестьянин в своем углу занимался разными поделками и мелким ремонтом: плел лапти, лукошки и веревки, резал ложки, выдалбливал чашки и т.п.

Хотя большинство крестьянских изб состояло всего из одной комнаты, не деленной перегородками, негласная традиция предписывала соблюдение определенных правил размещения для членов крестьянской избы. Если печной угол был женской половиной, то в одном из углов дома специально отводилось место для сна старшей супружеской пары. Это место считалось почетным.

Это место считалось почетным.

Лавка

Большая часть «мебели» составляла часть конструкции избы и была неподвижной. Вдоль всех стен, не занятых печью, тянулись широкие лавки, тесанные из самых крупных деревьев. Предназначены они были не столько для сиденья, сколько для сна. Лавки намертво прикреплялись к стене. Другой важной мебелью считались скамьи и табуретки, которые можно было свободно переносить с места на место, когда приходили гости. Над лавками, вдоль всех стен устраивали полки — «полавочники», на которых хранили предметы домашнего обихода, мелкие инструменты и т.п. В стене вбивались и специальные деревянные колышки для одежды.

Неотъемлемым атрибутом почти каждой избы Саитовки был шест — брус, вделанный в противоположные стены избы под потолком, который посредине, напротив простенка, подпирался двумя сохами. Второй шест одним концом упирался в первый шест, а другим — в простенок. Означенная конструкция в зимнее время являлась опорой стана для тканья рогож и других подсобных операций, связанных с данным промыслом.

Прялка

Особой гордостью хозяек были точеные, резные и расписные прялки, которые обычно ставили на видное место: они служили не только орудием труда, но и украшением жилища. Обычно с нарядными прялками крестьянские девушки ходили на «посиделки» — веселые сельские сборища. «Белая» изба убиралась предметами домашнего ткачества. Полати и лежанку закрывали цветные занавеси из льняной клетчатины. На окнах — занавески из домотканой кисеи, подоконники украшала милая крестьянскому сердцу герань. Особенно тщательно убиралась изба к праздникам: женщины мыли с песком и скоблили добела большими ножами — «косарями»- потолок, стены, лавки, полки, полати.

Одежду крестьяне хранили в сундуках. Чем больше достаток в семье, тем и сундуков в избе больше. Мастерили их из дерева, обивали для прочности железными полосами. Нередко сундуки имели хитроумные врезные замки. Если в крестьянской семье росла девочка, то с малых лет в отдельном сундуке ей собирали приданое.

В этом пространстве жил бедный русский мужик. Часто в зимнюю стужу в избе содержались домашние животные: телята, ягнята, козлята, поросята, а иногда и домашняя птица.

В украшении избы сказывались художественный вкус и мастерство русского крестьянина. Силуэт избы венчали резной

конек (охлупень) и кровля крыльца; фронтон украшали резные причелины и полотенца, плоскости стен — наличники окон, зачастую отражавшие влияние архитектуры города (барокко, классицизм и т.д.). Потолок, дверь, стены, печь, реже наружный фронтон расписывали.

Подсобное помещение

Нежилые крестьянские постройки составляли хозяйственный двор. Часто их собирали вместе и ставили под одной крышей с избой. Строили хозяйственный двор в два яруса: в нижнем находились хлева для скотины, конюшня, а в верхнем — огромный сенник, забитый душистым сеном. Значительную часть хозяйственного двора занимал сарай для хранения рабочего инвентаря — сохи, бороны, а также телеги и саней. Чем зажиточней крестьянин, тем больше по размеру был его хозяйственный двор.Отдельно от дома обычно ставили баню, колодец, да амбар. Вряд ли тогдашние бани сильно отличались от тех, что и сейчас ещё можно встретить — маленький сруб,

иногда без предбанника. В одном углу — печь-каменка, рядом с ней — полки или полати, на которых парились. В другом углу — бочка для воды, которую нагревали, бросая туда раскалённые камни. Позднее для подогрева воды в печи-каменки стали вделываться чугунные котлы. Для смягчения воды в бочку добавляли древесную золу, приготавливая, таким образом, щелок. Все убранство бани освещалось маленьким окошечком, свет из которого тонул в черноте закопчённых стен и потолков, так как с целью экономии дров бани топились «по-черному» и дым выходил через приоткрытую дверь. Сверху такое сооружение часто имело почти плоскую односкатную кровлю, крытую соломой, берестой и дерном.

Амбар, а нередко под ним и погреб, ставили на виду против окон и поодаль от жилья, чтобы в случае возгорания избы сохранить годовой запас зерна. На двери амбара вешали замок — пожалуй, единственный во всем хозяйстве. В амбаре в огромных ящиках (сусеках) хранилось главное богатство земледельца: рожь, пшеница, овес, ячмень. Недаром на селе говаривали: «Каково в амбаре, таково и в кармане».

На двери амбара вешали замок — пожалуй, единственный во всем хозяйстве. В амбаре в огромных ящиках (сусеках) хранилось главное богатство земледельца: рожь, пшеница, овес, ячмень. Недаром на селе говаривали: «Каково в амбаре, таково и в кармане».

Для обустройства погреба выбирали более возвышенное и сухое место, которое не затоплялось полой водой. Котлован для погреба рыли достаточно глубокий, чтобы в лютые морозы не промерзали хранящиеся в погребе овощи. В качестве стенок погреба — тына использовались половинки дубовых бревен. Перекрытие погреба также изготовлялось из таких же половинок, но более мощных. Сверху погреб засыпался землей. В погреб вел лаз, который назвался творилами и в зимнее время сверху как всегда утеплялся. В погребе, как и в амбаре, оборудовались также сусеки для хранения картофеля, свеклы, моркови и т.д. В летнее время погреб использовался как холодильник, в котором размещали молоко и скоропортящие продукты.

https://www..html

QR код страницы

Больше нравится читать с телефона или планшета? Тогда сканируйте этот QR-код прямо с монитора своего компа и читайте статью. Для этого на вашем мобильном устройстве должно быть установлено любое приложение «Сканер QR кода».

К ак сильно влечет нас путешествие. Как хочется уехать подальше от городской суеты. Чем дальше место, тем оно таинственнее и притягательнее. Глухие урочища и заброшенные деревни манят старыми полуразрушенными храмами, древними каменными плитами. Прикосновением к истории наших далеких предков…

Но сорваться с места и уехать в дальние леса удается не всегда. Часто надо просто поехать на дачу, срочно вскопать грядки, отвезти родителей и детей с множеством громоздких вещей и так далее и тому подобное. И, кажется, что для таинственных путешествий очередные выходные потеряны. А как жаль…

Но на самом деле это не так, надо только уметь смотреть по сторонам. Даже не столько смотреть, сколько видеть. И тогда привычная дорога, примелькавшаяся и изъезженная, словно через дверной глазок откроет вам невероятные сокровища, огромный пласт древнейшей культуры и истории наших далеких предков. Именно так случилось и со мной, когда однажды, в привычной картине проступила удивительная находка, увлекшая меня в интереснейшее путешествие.

Именно так случилось и со мной, когда однажды, в привычной картине проступила удивительная находка, увлекшая меня в интереснейшее путешествие.

Проезжая вдоль домов, выстроившихся по дороге, невольно вглядываешься и, дабы не скучать, ищешь в них отличительные черты. Вот тут сделали модный нынче сайдинг и закрыли под безликим пластиком старые бревна. Вот новый кирпичный дом за высоким забором. Вот еще один, побогаче, с коваными решетками на окнах. Но все это обыденный, безликий пейзаж. И вот взгляд останавливается на старой избушке, которая смотрится несколько убого на фоне соседних каменных домов. И что-то в ней есть такое, что заставляет остановиться, что-то осмысленное, как будто видишь лицо, живое и выразительное.

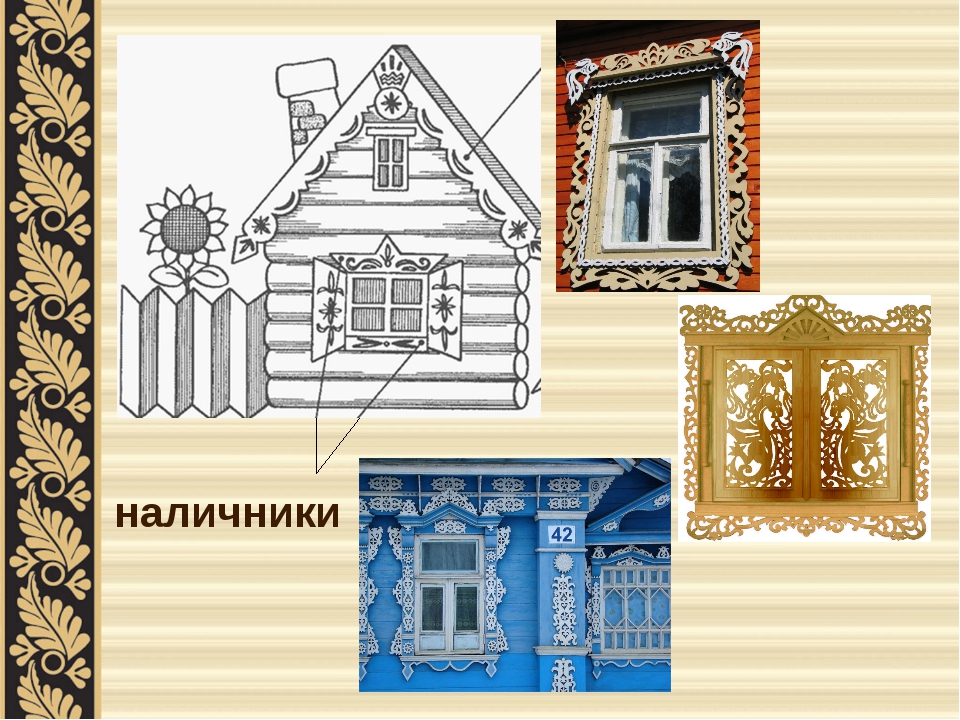

Наличник. Дмитрова Гора. Дом с фигурными берегинями и светелка.

(фот. Филиппова Елена)

Наличники на окнах , вот что остановило взгляд. Резные, разных цветов, с простыми и замысловатыми узорами. И в каком бы состоянии дом не находился, часто видишь — за наличниками его хозяин следит в первую очередь. Смотришь, избенка покосилась, но наличники-то свежевыкрашенные! Наличники на окне — словно лицо дома, его визитная карточка. Они делают каждый дом не похожим на своих соседей.

Что же заставило в старину русского крестьянина, загнанного нелегкой жизнью в утилитарность своего бытия, уделять столь трепетное внимание к таким непрактичным мелочам, как резьба на доме и наличники в частности?

Дерево испокон веков играло в жизни русского человека огромную роль. Многочисленные верования, связанные с деревом имеют глубокие корни. Привычная нам береза, негласно считающаяся символом России, когда-то была тотемным деревом восточных славян. Не оттуда ли досталась нам память о своем священном дереве и такая непонятная любовь к нему?

Считалось, что дерево сохраняло свои магические силы при любой обработке и могло передавать их мастерам-плотникам. У плотников были свои поверья и приметы, дошедшие до нас в народных сказках и деревенских историях. У каждого дерева была собственная сила, и не всякое дерево можно было использовать для строительства дома. К примеру, нельзя было брать для строительства домов деревья, растущие на перекрестках и на заброшенных старых дорогах.

У каждого дерева была собственная сила, и не всякое дерево можно было использовать для строительства дома. К примеру, нельзя было брать для строительства домов деревья, растущие на перекрестках и на заброшенных старых дорогах.

Вид на Медведеву Пустынь со стороны Тверского берега.

Символ дерева, изначально полностью языческий, органично вписался в систему христианских представлений о мире. Священными могли быть и целые рощи и отдельные деревья — на таких деревьях находили явленные чудотворные иконы.

Вера в священную силу дерева не исчезла с течением времени, она изменялась, вплетаясь в сознание человека, и дошла до нас в виде домовой резьбы. Наличник на окне в русской избе — это материализованные магические заклинания, уходящие корнями в глубокую древность. Сможем ли понять смысл этих заклинаний?

Вслушайтесь в это слово: «наличник» — «находящийся на лице». Фасад дома — это его лицо, обращенное к внешнему миру. Лицо должно быть умытым и красивым. Но внешний мир не всегда добр и, порой, от него надо защищаться. Двери и окна — это не только выход наружу, это возможность попасть внутрь. Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье сытость и тепло, безопасность и здоровье. Как он мог это сделать? Один из способов защиты — окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы.

Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней выделяются отдельные повторяющиеся образы. Самое интересное, что эти же образы можно найти в русской народной вышивке. Полотенца и рубахи, подготовленные для рождения ребенка, свадьбы или похорон, имели для наших предков огромное значение и были частью ритуалов. Чтобы ребенок был здоров, семья крепка и богата, женщина плодовита, необходимо было оградить их магическими заклинаниями. Именно эти заклинания и прорисованы в узорах вышивальщиц.

Петушки на фронтоне

(фот. Филиппова Елена)

Филиппова Елена)

Но если это так, значит и узоры на наличниках несут в себе ту же магическую силу?

Язычество русской деревни, тесно переплетенное с православным христианством, не явилось следствием темноты и необразованности русского крестьянина. Просто, в отличие от горожанина, он жил настолько тесно с окружающей его природой, что ему пришлось научиться с ней договариваться. Упрекать крестьян в отходе от православия наивно. Уж кто-то, а они сохранили его в большей степени. Наоборот, это мы, городские жители потеряли ту важную архаичную связь с матушкой-природой, на которой и строится вся жизнь за пределами города.

Что было одним из самых важных событий в жизни наших древних предков? Наверное, рождение. И женщина-мать должна была стать главной фигурой.

Фигурка с раскинутыми руками и ногами — фигурка женщины, дарующей жизнь, олицетворяющая женское начало, один из самых частых образов, занимающих важное место, как и на старых вышивках, так и на резных наличниках. Одно из ее имен — берегиня.

Очень интересно искать фигурки берегинь в резных узорах: иногда она определяется очень четко, а иногда так сильно искажена, что выглядит как удивительное переплетение цветов и змей. Но в любом случае ее можно узнать — центральная симметрия фигурки, голова, раскинутые руки и ноги.

Стилизованные фигурки берегинь, разные вариации одной темы

Еще один важный символ магических знаков наших предков — это солнце. Солнечный круг изображался в разных видах, можно найти восход и заход солнца. Все знаки, имеющие отношение к ходу солнца, к его положению на небосводе, называются солярными и считаются очень сильными, мужскими знаками.

Восходящее и заходящее солнце

(фот. Филиппова Елена)

Без воды нет жизни, от нее зависит урожай и, как следствие, жизнь и благосостояние семьи. Воды бывают небесными и подземными. И все эти знаки есть на наличниках. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам — это все знаки воды, дающей жизнь всему живому на земле.

Не оставлена без внимания и сама земля, дарующая человеку урожай. Знаки аграрной магии, пожалуй, самые простые, одни из самых распространенных. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные полосы — так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле.

Наличник. Город Конаково Тверской области. Змеиный узор. Дом перевезен из города Корчева в 1936 г.

(фот. Филиппова Елена)

А сколько звериных мотивов можно найти на наших окошках! Дух захватывает от коней и птиц, змей и драконов. Каждый образ имел свое значение в магическом мире древних славян. Отдельное место в звериных мотивах занимают змеи, тесно связанные с понятием воды, а значит и плодородия. Культ змей-хранителей, ужей-господариков, имеет глубокие корни и заслуживает отдельного рассказа.

Чудо-юдо

(фот. Филиппова Елена)

Все эти узоры и образы когда-то имели определенный смысл, являясь по своей сути охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. Но со временем они утратили для нас магическое значение и суть их забыта. Древние архаичные узоры превратились в декоративные элементы, разбавленные современным орнаментом, не связанным с прошлым их смыслом. Прочесть эти орнаменты, понять их глубинный смысл и разгадать магические заклинания уже практически невозможно. Именно поэтому они так к себе манят…

Согласно некоторым русским народным преданиям, человеку окно подарил Ангел. Дело было так.

Первые дома, которые строили люди, были без окон. Одна женщина, чтобы осветить свой дом, стала бегать с решетом со двора в дом, надеясь в решете принести солнечный свет. Тогда к ней явился ангел и сказал: «Вот дурная баба!», взял топор и прорубил в стене окно.

Женщина ответила: «Все это хорошо, но теперь у меня в доме будет холодно». Ангел пошел на реку, поймал рыбу и ее пузырем затянул проем окна. В избе стало светло и тепло. С тех пор люди строят свои дома с окнами.

При первом знакомстве с этой красивой легендой у меня возник странный вопрос: сколько же рыб понадобилось, чтобы затянуть их пузырями одно окно?

Но оказалось, что привычные нам окна в избах появились относительно недавно, лишь в 18 веке. И то, поначалу в доме было только одно такое окно, называлось оно красным. В красное окно вставлялось стекло, у него были рама и ставни.

А что же тогда прорубил ангел?

Самые первые окошки были очень простыми и небольшими по размеру, назывались они волоковыми окнами. Такое окно прорубалось в двух смежных бревнах и изнутри закрывалось дощечкой-задвижкой. Окно было маленькое, чтобы его открыть, нужно было отодвинуть задвижку. Считается, что от слова «волочить» и пошло название волоковое окно.

Волоковое окошко в Истринском музее деревянного зодчества.

(фот. Филиппова Елена)

Начиная с 19 века, когда стекольное производство в России стало распространенным, красные окна повсеместно заменили древние волоковые окошки.

Но и сейчас их можно найти в деревнях, на хозяйственных постройках, в амбарах и скотных дворах. Присмотритесь, вдруг найдете ангельское окошко там, где и не ждали.

Но как же так? Если красные окна появились только в 18 веке, то как на наличники могли попасть архаичные магические знаки? Значит все наши умозаключения вот так легко рушатся?

А вот и ничего подобного. На наличники красных окон были перенесены древние традиции, сохранившиеся в домовой резьбе. Подзоры на крышах домов, причелины (доски по краям избы), все они несли и сейчас несут на себе те же знаки, что мы читаем и на наличниках. Да и кто сказал, что волоковые окошки не защищались от нечистой силы?

Например, в Кижах сохранилось, по крайней мере одно, очень и очень старое волоковое окошко, украшенное резным солнечным диском. Наличник на волоковом окошке есть и в Нижегородском музее-заповеднике деревянного зодчества.

Музей деревянного зодчества на Щёлоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Дом Пашковой, середина 19 века.

Дом Пашковой, середина 19 века.

(фот. Бобылькова Ирина)

В музеях бережно хранится деревянная посуда, прялки, резные ковши и гребни. А резных наличников практически нет. Единичные и не очень старые экземпляры — максимум, что можно найти.

Ответ удивительно прост. Когда люди переходили из дома в дом, они брали с собой прабабушкину прялку, но не забирали наличники с окон. Когда приходилось спасать дом от пожара, уж точно никто не отдирал старые доски. И резные наличники с магическими символами умирали вместе с домом. Такова жизнь. Положение изменилось не более двухсот лет назад, с появлением первых собирателей древностей и создателей музеев.

Дома в старину русские плотники не строили, а рубили. Именно этот термин встречается в архивных документах и древних летописях. Рубили избы, храмы и целые города, мастерски используя для этого топор. Такой инструмент как пила пришел в Россию из Европы только в 18 веке при Петре I.

Однако это вовсе не значит, что русские мужики были такими темными. Уж в чем-чем, а в плотницких делах им не было равных. Дело в том, что при рубке дерева топором его волокна как бы сминаются, закрывая поры от губительной для деревянной постройки влаги. А при обработке пилой, волокна, наоборот, раздираются и легко пропускают влагу внутрь дерева.

Но при Петре I встает иная задача — строить очень быстро. Задачу эту нельзя было решить топором.

Подавляющее большинство нынешней домовой резьбы выполнено в технике выпиливания, появившейся вместе с новым инструментом. Новая техника внесла большое разнообразие в старые узоры, переплетая и видоизменяя их. Начиная с 18 века, старые магические знаки стали зарастать новыми орнаментами. Мастера плотники целыми артелями ходили по России, ставили дома, украшенные наличниками, перенося свой стиль от села к селу. Со временем стали издаваться целые альбомы узоров деревянной резьбы.

Улица в Кушалино. Дома с резными наличниками.

(фот. Филиппова Елена)

Конечно, резчики не выпиливали специально солярных узоров или берегинь, ни в 19 веке, ни столетием раньше.

Как впрочем, и вышивальщицы не вышивали никаких магических знаков. Они делали так, как делали их прадеды и прабабки, как было принято в их семье, в их деревне. Они не задумывались о магических свойствах своих узоров, но бережно пронесли эти знания, полученные ими в наследство, дальше во времени. Именно это и называется памятью предков.