«Сказка о Царе Салтане» краткое содержание для читательского дневника по произвежению Пушкина (1 класс) – чему учит, главная мысль

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 244.

Обновлено 6 Августа, 2021

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 244.

Обновлено 6 Августа, 2021

«Сказка о Царе Салтане» – замечательное произведение А. С. Пушкина, в котором описаны приключения юного князя Гвидона, его знакомство с Царевной Лебедью и воссоединение с отцом, царём Салтаном.

Краткое содержание «Сказка о Царе Салтане» для читательского дневника

ФИО автора: Пушкин Александр Сергеевич

Название: Сказка о Царе Салтане

Число страниц: 45. Пушкин А. С. «Сказка о Царе Салтане». Издательство «Детская литература». 2016 год

Жанр: Сказка

Год написания: 1831 год

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Главные герои

Молодая царица – мать Гвидона, добрая, любящая женщина.

Князь Гвидон – смелый, красивый юноша, сын царя Салтана.

Царевна-Лебедь – прекрасная волшебница, жена князя Гвидона.

Ткачиха, Повариха, Бабариха – злые, завистливые женщины, оклеветавшие молодую царицу.

Обратите внимание, ещё у нас есть:

Сюжет

Подслушав разговор трёх сестёр, царь Салатан решил взять в жёны ту, которая пообещала родить ему богатыря. Двух других сестёр он снарядил во дворец ткачихой и поварихой, с ними и сватью – бабу Бабариху – взял во дворец.

Царь Салтан отправился в военный поход, а тем временем молодая царица родила ему богатыря. Однако Бабариха, Ткачиха и Повариха, пылая завистью, написали письмо царю, сообщая, что царица родила неведомую зверушку. Царь опечалился, но велел дождаться его возвращения.

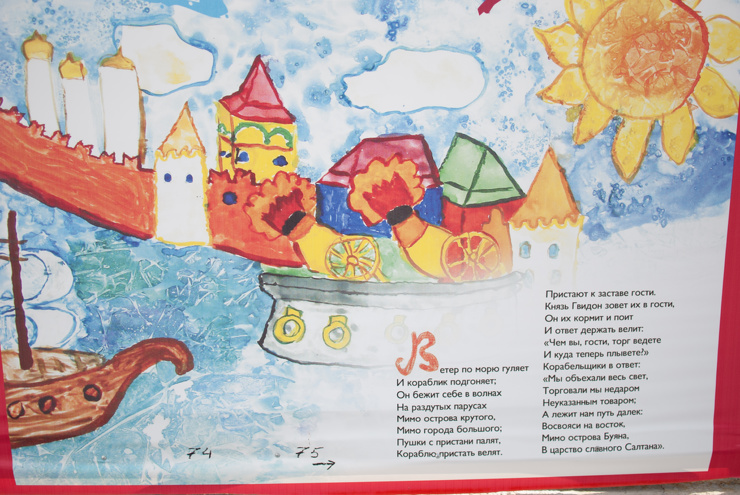

Царица принялась умолять море сжалиться над ними, и послушная волна вынесла мать и дитя невредимыми на берег пустынного острова. За время этого путешествия царь Гвидон вырос во взрослого, сильного и красивого юношу. Сделав стрелы, он отправился на охоту, где убил коршуна, терзавшего белую лебедь. Спасённая птица поблагодарила юношу и пообещала помочь ему.

Проснувшись утром, царица и царевич увидели красивый город, жители которого признали Гвидона своим царем. Когда на острове побывали корабельщики и рассказали князю, что держат путь к царю Салтану, тот захотел увидеть его. Лебедь превратила его в комара, и он улетел вместе с корабельщиками. Царь Салтан захотел навестить Гвидона, но Бабариха, Ткачиха и Повариха отговорили его, рассказав о чуде – белочке с золотыми орешками. От злости комар укусил Повариху.

Лебедь, желая утешить грустного Гвидона, подарила ему белочку, которая пела и грызла золотые орешки. Остров вновь навестили корабельщики, которые подивились этому чуду. Молодой князь, превратившись в этот раз в муху, отправился с ними к Салтану. Завистливые бабы рассказали царю о дядьке Черноморе и богатырях. Муха с досады укусила Ткачиху и улетела. Лебедь сказала Гвидону, что богатыри – её родные братья, и она попросила их служить молодому царю. Корабельщики рассказали об этом диве Салтану, но Бабариха утешила его самым главным на свете чудом – прекрасной царевной, у которой звезда во лбу горит и месяц под косой блестит. Гвидон, превращённый в шмеля, ужалил завистливую бабу в нос.

Остров вновь навестили корабельщики, которые подивились этому чуду. Молодой князь, превратившись в этот раз в муху, отправился с ними к Салтану. Завистливые бабы рассказали царю о дядьке Черноморе и богатырях. Муха с досады укусила Ткачиху и улетела. Лебедь сказала Гвидону, что богатыри – её родные братья, и она попросила их служить молодому царю. Корабельщики рассказали об этом диве Салтану, но Бабариха утешила его самым главным на свете чудом – прекрасной царевной, у которой звезда во лбу горит и месяц под косой блестит. Гвидон, превращённый в шмеля, ужалил завистливую бабу в нос.

Лебедь призналась, что она и есть та самая царевна, и обернулась редкой красоты девушкой, с которой Гвидон обвенчался. Узнав об этом, Салтан разгневался на отговаривавших его от поездки баб, отправился навестить Гвидона. Приплыв на остров, он узнал свою жену и покаялся перед ней. На радостях он простил Бабариху, Ткачиху и Повариху, отправил их домой, а сам устроил пир.

План пересказа

- Женитьба Салтана.

- Рождение наследника.

- Царица и дитя в море.

- Пустынный остров.

- Спасение Лебеди.

- Царствование Гвидона.

- Чудеса на острове.

- Свадьба Гвидона и Царевны-Лебеди.

- Воссоединение семьи.

Главная мысль

Рано или поздно зло всегда будет наказано.

Чему учит

Сказка учит мужественно преодолевать трудности, любить и заботиться о своих родных и никогда не слушать злых сплетен. Также учит защищать тех, кто несправедливо обижен, быть честными, порядочными и благородными.

Отзыв

Сказка увлекает необыкновенными приключениями, которые довелось пережить юному Гвидону. Благодаря своей храбрости, мужеству и чистому, благородному сердцу он стал правителем на острове Буяне и женился на прекрасной волшебнице.

Пословицы

- Сколько верёвочке не виться, а конец будет.

- Не рой другому яму, сам в неё упадешь.

- Хорошо то, что хорошо кончается.

Что понравилось

Понравилось, что Гвидон не держал в своём сердце зла на отца, хотя тот и поступил весьма несерьезно, доверившись злым людям.

Тест по сказке

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Матвей Ляпустин

8/10

Влад Силуянов

8/10

Юлия Ф

10/10

Светлана Денисова

10/10

Петя Иванов

7/10

Алинур Абылайхан

10/10

Гульфия Астрахань

9/10

Людмила Сорокина

10/10

Ромка Деьбовский

10/10

Валерий Голомидов

8/10

Рейтинг читательского дневника

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 244.

А какую оценку поставите вы?

Послушайте с мамой: Царь Салтан Римского-Корсакова как притча об аутизме в Ла Монне

Светлана Аксенова (Милитриса) и Богдан Волков (Гвидон)

© Forster

Светлана Аксенова (Милитриса) и хор

© Forster

Бернарда Бобро, Кэрол Уилсон, Стин Мари Фишер, Анте Джеркуница, Богдан Волков, Светлана Аксенова

© Forster

Богдан Волков (Гвидон) и Ольга Кульчинская (Царевна-Лебедь)

© Forster

Автор: Марк Пуллинджер, 17 июня 2019 г.

Посмотрите на это с точки зрения ребенка. Отец, которого он никогда не видел, приговаривает его и его мать к тому, чтобы их заколотили в бочку и бросили в море. Когда бочка разлетается вдребезги, оба каким-то образом выживают, вымываясь на странном острове, где мальчик спасает говорящего лебедя. Неудивительно, что он облажался. Именно этот ракурс выбрал Дмитрий Черняков в своей постановке «Сказка о царе Салтане » для «Ла Монне», обрамляя оперу-сказку Римского-Корсакова современной притчей, в которой мать рассказывает сказки своему сыну-аутисту.

Светлана Аксенова (Милитриса) и Богдан Волков (Гвидон)

© Forster

«Для него реальны только сказки», — объясняет Милитриса зрителям в устном прологе. Гвидон играет со своими игрушками: белкой, набором солдатиков и куклой царевны-лебедя (Три чуда четвертого акта). Он живет в основном безмолвным миром; единственный человек, с которым он будет общаться, это его мать. Когда она начинает свою историю — свою собственную историю — появляются персонажи, одетые в мультяшные костюмы, напоминающие 19 лет Ивана Билибина.

Светлана Аксенова (Милитриса) и хор

© Forster

Анимационные зарисовки изображают бочку, плывущую по волнам, в стонущем морском пейзаже Римского (военно-морская карьера композитора повлияла на его творчество в таких произведениях, как это и Шахерезада и Садко

Наиболее трогательно то, что воображение Гвидона оживает в конце второго акта, и он карабкается за марлю, чтобы стать частью своей собственной истории, войти в свой собственный фантастический мир. Знаменитый «Полет шмеля» создан волшебным образом, как и выходки Гвидона-пчелы, жалящего своих тетушек, срывая их попытки помешать царю посетить самого Буяна.

Наиболее трогательно то, что воображение Гвидона оживает в конце второго акта, и он карабкается за марлю, чтобы стать частью своей собственной истории, войти в свой собственный фантастический мир. Знаменитый «Полет шмеля» создан волшебным образом, как и выходки Гвидона-пчелы, жалящего своих тетушек, срывая их попытки помешать царю посетить самого Буяна. Бернарда Бобро, Кэрол Уилсон, Стин Мари Фишер, Анте Джеркуница, Богдан Волков, Светлана Аксенова музыкальный руководитель Ален Алтиноглу продолжает свое исследование опер Римского-Корсакова. Его оркестр совершенно блестяще сыграл эту блестящую музыку с ее многочисленными показательными эпизодами, и он собрал великолепный актерский состав. В роли Милитрисы у Светланы Аксеновой было достаточно резкого сопрано, как и у Кульчинской, захватывающий голос из стали и серебра, хорошо плавающие верхние ноты в ее арии «Ты, царевич, мой спаситель». Богдан Волков привнес воздушную планку в требовательную теноровую партию Гвидона, а вороний бас Анте Еркуницы произвел впечатление обманутого царя.

Богдан Волков (Гвидон) и Ольга Кульчинская (Царевна-Лебедь)

© Forster

Черняков может быть раздражающим режиссером – его сеансы терапии Кармен и Тройенс сводили меня с ума – но в своем родном русском репертуаре он может быть тронуты гением. И это доказывается здесь, по-прежнему рассказывая историю оперы, но с другим слоем поверх, который не раздражает и не расстраивает. Когда Черняков на высоте, его постановки трогательны и искренни. У Гвидона Волкова есть все тики — раскачивание, хождение взад-вперед, рукопожатие — и непостоянство, которые я видел у аутичных детей, которых я обучал. Сцена, где Аксенова Милитриса баюкает своего сына, напомнила о том, как мой ассистент баюкает одного конкретного мальчика и рассказывает ему истории, чтобы попытаться успокоить его, когда он расстроен.

*****

Посмотреть полный список«в своем родном русском репертуаре он может быть тронут гением»

Отзыв в La Monnaie | Де Мунт: Большой зал, Брюссель, 16 июня 2019 г.

Римский-Корсаков, «Сказка о царе Салтане»

Ла Монне | Де Мунт

Ален Алтиноглу, дирижер

Дмитрий Черняков, режиссер, художник-постановщик

Елена Зайцева, художник по костюмам

Анте Джеркуница, Царь Салтан

Светлана Аксенова, Царица Милитриса

Стин Мари Фишер, Ткачиха (Ткачиха)

Бернарда Бобро, Повариха (Повариха)

Кароль Уилсон, Бабариха (Старуха)

Богдан Волков, Царевич Гвидон

Ольга Скворчиха Васильевская 90, Кульчинская 9040 Кульчинская, Сваномо 90, Сваномо

Василий Горчков, Старик

Ники Спенс, Курьер

Хор Ла Монне

Симфонический оркестр Ла Монне

Глеб Фильштинский, Художник по свету

Черный лебедь: Барбара Ханниган возвращается в 9 Варликовски0101 Lulu

Kevin W Ng, 19 ноября

Барбара Ханниган лучше, чем когда-либо, в легендарном фильме Кшиштофа Варликовского Lulu в La Monnaie – историческом событии.

*****

Порталы в сюрреалистическое в La Monnaie The Turn of the Screw

Кэтрин Сайер, 3 мая

Очень приятный уровень полировки в потоке La Monnaie, в котором можно узнать точно исполненное живое исполнение производительность по своей сути — та, которую было бы интересно испытать лично.

****1

Черное золото: Римский-Корсаков в Брюсселе

Мэтью Рай, 14 декабря

Лоран Пелли использует сатирическую сторону романа Римского-Корсакова « Золотой петушок» в Ла Монне в мрачно-юмористическом, но красочном выполненное производство.

****1

Первая музыка: интригующая Каприччио в Брюсселе

Мэтью Рай, 11 ноября многое из ямы как сцена.

****1

Комедия Гассмана L’Opera Seria в Брюсселе

Наоко Готох, 15 февраля

Опера, высмеивающая Opera Seria? Опера, в которой за кулисами идет подготовка к спектаклю, за которой следует опера в опере? Нет, это не Ариадна на Наксосе Штрауса.

****1

Мелодические сокровища и романтический пафос Рубинштейна Демон

Ольга де Корт, 28 января

Полный мелодических сокровищ, спрятанных веками, Антон Рубинштейн Демон отвечает самым взыскательным ожиданиям.

****1

Больше отзывов…

Статьи по теме

Разрушение клетки изнутри: Голландская национальная опера Скотный двор

Встреча с Маэстро: в разговоре с Фабио Луизи

Римский-Корсаков и Стравинский: Учитель и ученик

Emőke Baráth: эталонный голос в стиле барокко, смотрящий на bel canto

Марк Пуллинджер

Марк работает английским редактором Bachtrack с 2014 года. Он опытный критик, написал более 500 обзоров для сайта, а также сотрудничает с журналами Gramophone и Opera. Он является членом музыкальных и танцевальных секций The Critics’ Circle. Он также пишет программные заметки и время от времени ведет блог в Beckmesser’s Quill. Особую страсть Марк испытывает к операм Верди, а также к русскому и французскому репертуару. Помимо концертного зала и оперного театра, Марк любит готовить и путешествовать, и, вероятно, ему больше всего нравится отдыхать во французской кондитерской.

Особую страсть Марк испытывает к операм Верди, а также к русскому и французскому репертуару. Помимо концертного зала и оперного театра, Марк любит готовить и путешествовать, и, вероятно, ему больше всего нравится отдыхать во французской кондитерской.

Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь

Мобильная версия

Опера Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Маргарита Чижмак

Артикул:

ТЕКУЩИЕ ВЫСТАВКИ

Выпуск журнала:

№1 2012 (34)

«Эта бедная опера Римского-Корсакова прошла через столько испытаний! Оказалось, что петушке не легче пройти через театральную цензуру, чем верблюду пройти через игольное ушко. Оно потеряло столько перьев и столько красок…» 1 Так современник в 1909 году прокомментировал трудную постановку оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова .

Скандальные события, сопровождавшие постановку оперы на Императорской сцене, несомненно, были следствием едких замечаний в произведении о царской власти. Опера основана на одноименной сказке Александра Пушкина, написанной в 1834 году и представляющей собой своеобразный «сатирический портрет» правления Николая I. В опере, которая станет его последним произведением, Римский-Корсаков (1844–1908) призван еще больше расширить политические акценты сказки.

Первые наброски «Золотого петушка» появились в тетрадях композитора в октябре 1906 года, а в августе 1907 года он уже закончил его партитуру вместе со своим другом либреттистом Владимиром Бельским (1866–1946). Они решили дать произведению подзаголовок «Разыгрывание фантастической истории. Художественный образец лубочной русской сказки». Интересно привести названия предыдущих произведений Римского-Корсакова: весенняя сказка «Снегурочка», волшебная опера-балет «Млада», быль-колядка «Сочельник». Может показаться, что композитор черпал вдохновение исключительно из фантазий, сказок и мифов.

Однако в последние годы он наполнял свои произведения все более актуальными темами и все более последовательно критиковал самодержавие. Уже в «Сказке о царе Салтане» (тоже написанной вместе с Бельским) мы видим смешного и глупого царя, а позже, в «Кащее Бессмертном», монарх показан как зловещий персонаж, символизирующий темную силу, разрушительную для любой, полный жизни и стремящийся к свободе. Понятно, что постановка этой оперы привела к политической демонстрации в 1905.

Работая над «Золотым петушком», Римский-Корсаков не скрывал своего желания ужалить монархию еще больнее, чем это сделал Пушкин. В одном из писем своему ученику Максимилиану Штейнбергу он писал: «Я хочу полностью опозорить царя Додона». 2

Следуя указаниям композитора, Бельский в своем либретто смело развил политические темы пушкинского текста*, сделав их более актуальными и тем самым подчеркнув сатирический тон произведения. Овладев нужным литературным стилем, Бельский расширил отдельные эпизоды сказки и более смело описал действующих лиц, удивительно гармонично дополнив музыку Римского-Корсакова. Судя по воспоминаниям современников, Бельский был единственным «прирожденным либреттистом, сочетавшим любовное знание древнерусских традиций и народной поэзии с точным и звучным стихом, чувством сцены и музыкальной подготовкой» 3 .

Судя по воспоминаниям современников, Бельский был единственным «прирожденным либреттистом, сочетавшим любовное знание древнерусских традиций и народной поэзии с точным и звучным стихом, чувством сцены и музыкальной подготовкой» 3 .

Получившаяся опера звучала по-настоящему злободневно для того времени: в ней довольно прямо говорилось о прогнившем царском режиме, совершающем преступления и не выполняющем своих обещаний. Ее дерзость и остроумие очень понравились, и уже в феврале 1908 года Владимир Теляковский (1860–1924), директор Императорских театров, начал переговоры с композитором о постановке оперы в Большом театре. Однако царскому цензурному комитету понадобилось больше года, чтобы дать разрешение на постановку!

Откровенные политические аллюзии в тексте не могли не вызвать недовольства блюстителей закона.

«У него царский чин и одежда, Но тело и душа у него те же

раба.

Как он выглядит? Странные изгибы его фигуры Напоминают верблюда,

И гримасы и капризы Обезьяньи. ..»

..»

Остальное либретто было столь же ядовито: такие строки были возмутительны и не могли быть произнесены с имперской эстрады. Последовали длительные переговоры и обескураживающие препятствия, которые, вероятно, ускорили смерть Римского-Корсакова. Композитор отклонил многочисленные просьбы временно исполняющего обязанности генерал-губернатора Москвы Сергея Гершельмана о сокращении текста, не желая искажать смысл пьесы. «Значит, — с горечью писал он, — „Петушка“ в России поставить нельзя. Я не собираюсь вносить какие-либо изменения». 4 Тем не менее, была проведена работа по изменению отдельных частей текста. Как писал Римский-Корсаков своему издателю Борису Юргенсону: «Мы втроем, включая Теляковского, перечитали все цензурированные места. Бельский тут же импровизировал некоторые изменения, на всякий случай. Теляковский обещал защищать все строки Пушкина и все вступление и заключение, где мы заменим «кровавую» развязку на «неожиданную», а «новая» заря станет «белой»; некоторые стихи смягчены, а строчка «правило лежа на боку» останется». 5

5

Несмотря на все усилия и предлагаемые компромиссы, в июне 1908 года, за два дня до смерти, Римский-Корсаков писал в письме, что положение безвыходное: «Что касается «Золотого петушка», то с это. Временно исполняющий обязанности московского генерал-губернатора против постановки оперы и известил об этом цензурную комиссию, и поэтому я думаю, что и в Петербурге будут против». 6

Вероятно, именно смерть композитора, ярого защитника первоначального текста оперы, позволила Теляковскому через год возобновить переговоры о постановке подвергнутой цензуре версии оперы. Еще при жизни Римского-Корсакова было решено, что художественным руководителем постановки должен стать Константин Коровин, который к тому времени уже почти десять лет возглавлял театрально-декоративные мастерские Императорских театров. 12 июня 1909 артист подписал обязательство подготовить декорации к трем действиям и прологу к 15 июля. Начались репетиции оперы: Осипову предстояло сыграть царя Додона, Боначича-Звездочета, Нежданову — Шемахинскую царицу. После генеральной репетиции 26 октября 1909 года Коровин, обеспокоенный репутацией Теляковского, ставшего к тому времени другом художника, отправил в Петербург эмоциональное письмо: «Советую телеграммой немедленно остановить постановку. Сам я не ожидал, что это произведет такое неприятное впечатление. …Я слышал вокруг неуместные смешки и мнения типа: «Я удивлен, что разрешили поставить эту оперу». Поверьте, мое предчувствие сбудется, и вы, как управляющий, попадете в беду. все ваши враги будут использовать производство, чтобы обвинить вас. «Золотого петушка» можно ставить с крупными сокращениями текста, и я даже подумывал убрать русские костюмы». 7 В завершение Коровин даже предложил полностью отменить постановку и, во избежание убытков, использовать уже созданные костюмы для оперы «Снегурочка».

После генеральной репетиции 26 октября 1909 года Коровин, обеспокоенный репутацией Теляковского, ставшего к тому времени другом художника, отправил в Петербург эмоциональное письмо: «Советую телеграммой немедленно остановить постановку. Сам я не ожидал, что это произведет такое неприятное впечатление. …Я слышал вокруг неуместные смешки и мнения типа: «Я удивлен, что разрешили поставить эту оперу». Поверьте, мое предчувствие сбудется, и вы, как управляющий, попадете в беду. все ваши враги будут использовать производство, чтобы обвинить вас. «Золотого петушка» можно ставить с крупными сокращениями текста, и я даже подумывал убрать русские костюмы». 7 В завершение Коровин даже предложил полностью отменить постановку и, во избежание убытков, использовать уже созданные костюмы для оперы «Снегурочка».

В конце концов, постановка состоялась, но цензурный комитет до самого последнего момента продолжал менять тексты и детали постановки. За день до премьеры, 6 ноября, пресса писала: «Одну из последних реплик Шемахинской царицы решено исключить («На то и крепостной — не доволен — шлепни!» ), а в танцевальном эпизоде Додон не будет носить платок, «завязанный по-крестьянски, по замечанию автора». 8 Царь Додон был переименован в Командующий, а его войско оказалось не русским, а персидским.

8 Царь Додон был переименован в Командующий, а его войско оказалось не русским, а персидским.

Тем временем на сцене Московской частной оперы Зимина 24 сентября 1909 года состоялась премьера оперы «Золотой петушок» без цензуры, оформленная Иваном Билибиным. Почти одновременные две столь разные по своему подходу постановки без конца обсуждались в прессе, а критики не уставали сравнивать их. Например, в анонсе премьеры Большого театра критик журнала «Аполлон» писал о поставленной Коровиным сцене: «По сказочности и пышности он превзошел даже Билибина» 9 .0204 9 .

Критик «Московских ведомостей» писал: «Спектакль… больше всего поразил своей ослепительно великолепной декорацией и костюмами, созданными по эскизам Коровина. Яркость, свежесть и красота линий и пятен, блестящий общий колорит, бесконечный вкус». 10

Дизайн Коровина действительно больше соответствовал «блестящей» музыке Римского-Корсакова с ее сложной динамикой и бесконечно меняющимися темами, где причудливые восточные наигрыши сочетались с большими маршами и торжественными процессиями, а русские народные мелодии целым хором выражали мольбы народа, чередующиеся с строгими криками петушка. «Эта волшебная музыка, сияющая всеми цветами радуги, полна обаяния и новизны, невиданной в творчестве Римского-Корсакова. Его можно было бы назвать венцом музыкального импрессионизма, если бы в нем не сочеталась самая причудливая цветовая палитра с классической четкостью контуров и строгой архитектоникой».0204 11 справедливо заметил один современник.

«Эта волшебная музыка, сияющая всеми цветами радуги, полна обаяния и новизны, невиданной в творчестве Римского-Корсакова. Его можно было бы назвать венцом музыкального импрессионизма, если бы в нем не сочеталась самая причудливая цветовая палитра с классической четкостью контуров и строгой архитектоникой».0204 11 справедливо заметил один современник.

Этот импрессионистический дух музыки Римского-Корсакова был характерен и для живописи Коровина. Таким образом, «Золотой петушок» поставлен в едином художественно-музыкальном стиле, формируя целостный образ спектакля и подчеркивая единство музыки и сценического пространства. Созданные Коровиным декорации и костюмы раскрывали бесконечное разнообразие цветовой игры и в сочетании со сложной хореографией света и движения производили на зрителей потрясающее впечатление.

Действие первого действия разворачивается во дворце Додона, поражая зрителей всей силой безграничной фантазии Коровина — изысканными орнаментами и десятками узоров, которыми художник украсил дворцовые залы. Используя характерные для его творчества архитектурные формы, Коровин построил особое пространство. Он также был склонен повторно использовать когда-то найденное композиционное решение в других своих наборах, совершенно непохожих друг на друга по духу; например, залы Додона напоминают прежние декорации Коровина к «Пиру», русскую танцевальную сюиту на музыку Глинки, Чайковского, Мусоргского, Глазунова и Римского-Корсакова к дягилевскому сезону в Париже летом 1909. Тем не менее декор дворца в «Золотом петушке» уникален, а созданное таким образом пространство прекрасно вмещает в себя мизансцены оперы.

Используя характерные для его творчества архитектурные формы, Коровин построил особое пространство. Он также был склонен повторно использовать когда-то найденное композиционное решение в других своих наборах, совершенно непохожих друг на друга по духу; например, залы Додона напоминают прежние декорации Коровина к «Пиру», русскую танцевальную сюиту на музыку Глинки, Чайковского, Мусоргского, Глазунова и Римского-Корсакова к дягилевскому сезону в Париже летом 1909. Тем не менее декор дворца в «Золотом петушке» уникален, а созданное таким образом пространство прекрасно вмещает в себя мизансцены оперы.

Военный совет по государственным делам в этом акте прокомментировал критик, сравнив исполнителей этой партии в постановках Большого и Частной оперы Зимина: Осипов хороший Додон. Его комическая сторона дается легче и убедительнее тяжеловесной манеры Сперанского. Эта комическая сторона, нарочитая глупость — в общем, та «нота», как камертон, определила разные подходы двух режиссеров к трактовке «Золотого петушка», и проявилась в художественной постановке спектаклей: «Билибин избрал нарочито схематичная плоскостность рисунка и красок, графическая идеализация лубочных примитивов; а здесь — «северные гобелены» Коровина, фантастический реализм и импрессионистская вакханалия. Каждый из этих двух стилей по-своему оригинален и завершен. Но кажется, что стиль Билибина больше подходит к книге, чем к сцене, где возникает несоответствие между условной перспективой лубка и движущимися на его фоне реальными персонажами; кроме того, его дух больше связан со стихами Бельского или, вернее, Пушкина, чем с музыкой Римского-Корсакова. Стиль Коровина, напротив, гораздо ближе к импрессионистическому характеру корсаковской партитуры; в музыкальном отношении он гармоничнее и благозвучнее…» 12 Наоборот, некоторые другие критики обвиняли Коровина в отсутствии дерзости и в отвлечении публики от сатирической стороны оперы. Он уносил зрителей в фантастический мир сказок, изобилующий ослепительным великолепием и неземной красотой, где, например, шатер Шемахинской царицы предстанет перед зрителями во втором действии, словно восходя из самой зари.

Каждый из этих двух стилей по-своему оригинален и завершен. Но кажется, что стиль Билибина больше подходит к книге, чем к сцене, где возникает несоответствие между условной перспективой лубка и движущимися на его фоне реальными персонажами; кроме того, его дух больше связан со стихами Бельского или, вернее, Пушкина, чем с музыкой Римского-Корсакова. Стиль Коровина, напротив, гораздо ближе к импрессионистическому характеру корсаковской партитуры; в музыкальном отношении он гармоничнее и благозвучнее…» 12 Наоборот, некоторые другие критики обвиняли Коровина в отсутствии дерзости и в отвлечении публики от сатирической стороны оперы. Он уносил зрителей в фантастический мир сказок, изобилующий ослепительным великолепием и неземной красотой, где, например, шатер Шемахинской царицы предстанет перед зрителями во втором действии, словно восходя из самой зари.

Эта сцена — центральная часть музыкального поля оперы, где мистическая сторона должна была сочетаться с карающей силой справедливости, с возмездием. Образ Шемахинской царицы — один из самых сложных в музыкальной литературе. «Это сочетание саркастического яда, примитивно-соблазнительной грации сказочного Востока, пронзительной, почти реальной трагедии одинокой женской души, ищущей достойного завоевателя, и некоего хищного демонизма, то показывая, то пряча когти. . Все эти качества, казалось бы, противоречащие друг другу на бумаге, обаянием музыки соединяются в одно целое, живое, яркое и таинственно прекрасное единство. Мелодии, исходящие из уст королевы, почти всегда окрашенные восточным колоритом, одна краше другой, вечно меняются, и нет конца этому морю песен, переливающихся тысячами оттенков страсти, мечты, игры и издевательство». 13 Жемчужины партии Королевы — мгновенные переходы между тьмой и светом, насмешка над злом и восхваление вечной и прекрасной природы. Антонине Неждановой в образе злобной царицы Шемахи удалось воспеть наступающий рассвет, когда с восходом солнца все злые твари, мешающие людям жить нормальной жизнью, поблекнут и исчезнут.

Образ Шемахинской царицы — один из самых сложных в музыкальной литературе. «Это сочетание саркастического яда, примитивно-соблазнительной грации сказочного Востока, пронзительной, почти реальной трагедии одинокой женской души, ищущей достойного завоевателя, и некоего хищного демонизма, то показывая, то пряча когти. . Все эти качества, казалось бы, противоречащие друг другу на бумаге, обаянием музыки соединяются в одно целое, живое, яркое и таинственно прекрасное единство. Мелодии, исходящие из уст королевы, почти всегда окрашенные восточным колоритом, одна краше другой, вечно меняются, и нет конца этому морю песен, переливающихся тысячами оттенков страсти, мечты, игры и издевательство». 13 Жемчужины партии Королевы — мгновенные переходы между тьмой и светом, насмешка над злом и восхваление вечной и прекрасной природы. Антонине Неждановой в образе злобной царицы Шемахи удалось воспеть наступающий рассвет, когда с восходом солнца все злые твари, мешающие людям жить нормальной жизнью, поблекнут и исчезнут.

В третьем действии, где царь Додон привозит в свою столицу Шемахинскую царицу и ее свиту, художественный гений Коровина поразил публику своими фантастическими экзотическими костюмами. Рабыни с веерами из павлиньих перьев, арабские лакеи в белых тюрбанах, музыканты в широких шальварах, с огромными бубнами в руках, рогатые таинственные чудовища и воины в необыкновенных серебристых шлемах и доспехах — все это вспыхивает на сцене фейерверком, очаровывая зрителей. их красочными сочетаниями. Кульминацией действа стало появление Звездочета и торжество искупления, возвещенное Золотым петушком: «Кока-дудл-ду! Я клюну старика прямо в голову!»

На фоне декораций Пролога — изящной перламутровой занавески с пурпурно-красными цветами — Звездочет исполнил свой финальный номер, фактически заявив, что царица Шемахи и он сам — единственные «настоящие» персонажи в рассказе ! Богатство их характеров действительно трудно переоценить; автору оперы удалось воплотить вымышленных персонажей в реальность, символизирующих Справедливость и Добро. То значение, которое Римский-Корсаков придавал Звездочету, было ясно выражено композитором в его заявлении, подразумевающем шутку: «Вообще-то можно сделать Звездочета похожим на меня» 14 . Вероятно, это был его способ сравнить мага-астролога с магом-художником, обладающим художественным авторитетом над фантастическими персонажами, которых он создает.

То значение, которое Римский-Корсаков придавал Звездочету, было ясно выражено композитором в его заявлении, подразумевающем шутку: «Вообще-то можно сделать Звездочета похожим на меня» 14 . Вероятно, это был его способ сравнить мага-астролога с магом-художником, обладающим художественным авторитетом над фантастическими персонажами, которых он создает.

Антон Боначич, приглашенный на исполнение партии Звездочета режиссером Василием Шкафером, вызвал восхищение не только публики, но и самого Саввы Мамонтова, когда последний присутствовал на одной из репетиций: «Я не ожидал, что Боначич исполнит партию Звездочета часть таким мощным образом; он удерживал все мое внимание, пока был на сцене. Такой человек может справиться с этой чертовщиной»5. Наоборот, Юлий Энгель считал, что певец Владимир Пикок в Частной опере Зимина справился с этой партией лучше, чем Боначич, который «походил больше на деревенского знахаря финского типа. Однако его характер удивительно самобытен и интересен; скорее безобидно комично, чем многозначительно». 0003

0003

Критики, противоречащие друг другу, не всегда справедливы в своих оценках. Тем не менее, постановка Большого имела огромный успех, и один современник сказал: «Золотой петушок превратился в курицу, несущую золотые яйца…»!

На следующий год, в январе 1910 года, опера, поставленная временной труппой на сцене Петербургской консерватории, покорила городскую публику, а в мае 1914 года Сергей Дягилев выбрал ее для своего парижского сезона, обогатив это новаторское сочетание балетной и оперной партий, основанное на идеях Александра Бенуа.

В парижской постановке приняли участие блистательная Тамара Карсавина, Михаил Фокин в роли режиссера и Наталья Гончарова в роли художника, художественная аранжировка которых вызвала огромное восхищение парижской публики. Как писал князь Волконский: «Если бы стены французской Гранд-Опера могли говорить, они бы удивленно воскликнули при виде того, что творилось в них 21 мая 1914 года. Русская сказка с боярами, их женами, крестьянками, няньки со всеми их кокошниками, платочками и игрушками — только поставлены не на стандартный оперный масштаб, а как на гигантскую детскую книгу, где все преувеличено, похоже на детское воображение, преувеличивающее всякое чрезвычайное событие. А какое воображение! Госпожа Гончарова, наша знаменитая художница-футуристка, преодолела все ограничения, какие только может иметь детское воображение».0003

А какое воображение! Госпожа Гончарова, наша знаменитая художница-футуристка, преодолела все ограничения, какие только может иметь детское воображение».0003

Благодаря Константину Станиславскому «Золотой петушок» получил новую, драматическую интерпретацию на сцене МХТ, где состоялась премьера 4 мая 1932 года. По замыслу режиссера, декорация была перенесена из фантастического дворец в простую деревню, где царь держал двор со своей свитой на пикнике, у подножия забора с кустами бузины, на фоне башни Лентулова. Художественное оформление спектакля — Николай Крымов и Мартирос Сарьян. Согласно рабочим заметкам Станиславского, костюмы персонажей должны были быть из дорогих тканей, но выглядеть в целом поношенными и неопрятными, а плащ Звездочета должен был быть расшит красными советскими звездами! Учитывая обстоятельства и дух времени, раскрывать истинный сатирический характер произведения было опасно, а потому его смыслом должен был стать альтруизм.

Интересным примечанием к истории постановки оперы является то, что в 1934 году Коровин, к тому времени находившийся в эмиграции во Франции, оформил постановку «Золотого петушка» в театре «Казино» в Виши. Через четверть века после премьеры оперы в Большом маэстро почти полностью воспроизвел свой первоначальный художественный замысел, призванный развлечь и очаровать публику красотой, оставаясь при этом верным единственному пониманию природы искусства как высокоэстетической. что он принял до конца своих дней. Сегодня публика имеет возможность увидеть «настоящие» костюмы и декор того самого «Золотого петушка» из 2-го действия (Шамахская царица) и 3-го (Столичного града), выполненного художником к XIX веку.34 постановка на юбилейной выставке Константина Коровина в Третьяковской галерее.

Через четверть века после премьеры оперы в Большом маэстро почти полностью воспроизвел свой первоначальный художественный замысел, призванный развлечь и очаровать публику красотой, оставаясь при этом верным единственному пониманию природы искусства как высокоэстетической. что он принял до конца своих дней. Сегодня публика имеет возможность увидеть «настоящие» костюмы и декор того самого «Золотого петушка» из 2-го действия (Шамахская царица) и 3-го (Столичного града), выполненного художником к XIX веку.34 постановка на юбилейной выставке Константина Коровина в Третьяковской галерее.

- Энгель, Юлий. «Глазами современника». Российская художественная библиотека, 1971. С. 276. .

- Римский-Корсаков, Николай. «Хроника моей жизни в театре». Москва, 1982. С. 318 .

- «Ежегодник императорских театров». Москва, 1-й выпуск, 1910.

- Римский-Корсаков, Николай. Op.cit. С. 340.

- Молева, Нина. «Константин Коровин. Документы. Буквы. Воспоминания».