СПА-салон «Русская изба». Москва, Арбат.

А что я нашла…! Хочу разведать и познакомиться, особенно интересует соляная комната и какие-такие техники он использует.

Оригинал взят у olyaavdeeva в СПА-САЛОН «РУССКАЯ ИЗБА». Возродить забытое.

Специально для тех, кто читал мой предыдущий пост про избавление от целлюлита, а так же для тех, кто не равнодушен ко всему, что связано со старо-славянской культурой *

На днях я делала массаж в новом спа-салоне не Арбате под названием «Русская изба». Основателя проекта я зову просто — Костя. Чудесный человек с добрым сердцем и Божьим даром, которому я просто не могу не помочь. Основная идея его задумки (проектом это назвать сложно, т.к. идея там доминирует над коммерческими целями) — возродить старо-славянские массажные техники и старо-славянское культурное наследие во имя оздоровления и процветания русских людей, которые почти позабыли о своих корнях. Старо-славянские техники массажа одно время были закрытой информацией, но в последние годы в свободном доступе появляется всё больше литературы, которая пытается донести до нас элементарные знания, которые мы упустили за сотни лет. «Русская Изба» в силах взять на себя комплекс мероприятий по просвещению и оздоровлению людей. Хочется проводить семинары, обучающие практические занятия, развивать целую сеть салонов «Русская изба».

«Русская Изба» в силах взять на себя комплекс мероприятий по просвещению и оздоровлению людей. Хочется проводить семинары, обучающие практические занятия, развивать целую сеть салонов «Русская изба».

Но всё это стоит денег. Сегодня мы с мужем специально для этого поста поехали к Косте в гости, чтобы сделать фотографии, которые помогут вам понять всю концепцию вышеуказанной мечты.

Вот скромная вывеска, нарисованная в ручную, с рамкой из медового воска :

Подъезд, в котором находится салон (2 этаж):

Уже у входа в подъезд можно обнаружить Костины самодельные творения из натуральных материалов:

Птичка, указывающая на вход :

На первом этаже столик с визитками и статья из английской газеты по Костю. Журналистка из довольно известной английской газеты, побывав в массажном кабинете Кости несколько лет назад, не смогла сдержать в себе переизбыток положительных эмоций после целительного сеанса и тут же выдала миру статью. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть полное имя главного героя — Захаров Константин Константинович. Занимается массажем уже более 20-ти лет. Практикует различные техники. Для накопления опыта и знаний собирал информацию по техникам массажа у разных деревенских целителей на Урале, в Сибири и других уголках нашей страны. Постоянно совершенствует свои техники, добился очень хороших результатов при практиках массажа в 4 руки.

Занимается массажем уже более 20-ти лет. Практикует различные техники. Для накопления опыта и знаний собирал информацию по техникам массажа у разных деревенских целителей на Урале, в Сибири и других уголках нашей страны. Постоянно совершенствует свои техники, добился очень хороших результатов при практиках массажа в 4 руки.

Поднимаемся на второй этаж. Фото, сделанные у входа в «Русскую Избу»:

Заходим внутрь! Достопримечательность салона №1 — КЕДРОВАЯ БОЧКА. Взято из рассказов мужа, испытавшего бочку на себе — «когда сидишь в этой бочке, такое ощущение, что сидишь внутри дерева, в самом стволе. Его можно пощупать руками изнутри и пропитаться энергетикой дерева, которому уже более двухсот лет. Снизу подаётся приятный, тёплый пар, тело начинает расслабляться, хочется спать. Во время процедуры из тела выходят шлаки, чувствуешь, как организм избавляется от всего лишнего».

Немного деталей «Русской Избы», дабы пропитать вас атмосферностью, которая царит внутри маленьких комнаток, созданных для оздоровления людей:

Достопримечательность салона №2 — СОЛЯНАЯ КОМНАТА. Ребята, это нечто… Комната покрыта древней солью, добытой с глубины 3000 метров, со всех сторон. Мягкое освещение дарит чувство покоя и расслабления. Ощущения, когда заходишь внутрь просто непередаваемые. Там можно полежать на матрасе, который лежит прямо на соляном полу. В этой же комнате Костя угощал нас с мужем чаем со сладостями. Уходить вообще не хотелось =)

Ребята, это нечто… Комната покрыта древней солью, добытой с глубины 3000 метров, со всех сторон. Мягкое освещение дарит чувство покоя и расслабления. Ощущения, когда заходишь внутрь просто непередаваемые. Там можно полежать на матрасе, который лежит прямо на соляном полу. В этой же комнате Костя угощал нас с мужем чаем со сладостями. Уходить вообще не хотелось =)

Достопримечательность №3 — МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ. В этом самом месте творятся такие целительные преображения и трансформации человеческих тел, что даже трудно представить — на какие чудеса способны руки простого земного человека…

Вот такая получилась небольшая экскурсия по «Русской Избе». Я ничуть не удивлюсь, если вас интересуют расценки на услуги, поэтому на всякий случай взяла у Кости прайс:

До конца августа 2012 года действуют скидки — 50% на кедровую бочку и 20% на все виды массажа.

Если вы дочитали этот пост до конца, у меня большая просьба — если вам нравится идея «Русской Избы», сделайте, пожалуйста, перепост к себе на страничку в разных социальных сетях. Это поможет узнать о хорошем, добром движении многим людям. Если вы хотите оказать какую-либо поддержку, или принять непосредственное участие в развитии сети «Русская Изба», звоните Косте ( его телефон на прайсе внизу). Он будет очень рад. Да и вы получите несравненное удовольствие от того, что делаете благое дело, направленное на созидание. Каждый из нас способен изменить мир в лучшую сторону, главное — начать с себя и доказать на собственном примере, что чудеса возможны. Когда человек сеет зерно с добрым сердцем, он получает даже больше, чем рассчитывал. Давайте поможем «Русской Избе» и почувствуем причастность к маленькому чуду, которое повлечёт за собой здоровье, счастье, воодушевление и благополучие многих-многих людей… =)

Это поможет узнать о хорошем, добром движении многим людям. Если вы хотите оказать какую-либо поддержку, или принять непосредственное участие в развитии сети «Русская Изба», звоните Косте ( его телефон на прайсе внизу). Он будет очень рад. Да и вы получите несравненное удовольствие от того, что делаете благое дело, направленное на созидание. Каждый из нас способен изменить мир в лучшую сторону, главное — начать с себя и доказать на собственном примере, что чудеса возможны. Когда человек сеет зерно с добрым сердцем, он получает даже больше, чем рассчитывал. Давайте поможем «Русской Избе» и почувствуем причастность к маленькому чуду, которое повлечёт за собой здоровье, счастье, воодушевление и благополучие многих-многих людей… =)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Фировский детский сад «Родничок»

Главная » Наши группы » Проект «Знакомство детей второй младшей группы с народной культурой и традициями»

Проект «Знакомство детей второй младшей группы с народной культурой и традициями»

МБДОУ Фировский детский сад «Родничок»

Проект «Знакомство детей второй младшей группы с народной культурой и традициями»

Автор: Коломенская Наталья Васильевна —

воспитатель 2 младшей группы

Дата проведения: март 2016 года.

Цель проекта:

1. Расширять представления детей о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.) .

2. Знакомить детей с народными промыслами.

3. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.

4. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Задачи:

1. Развивать и обогащать потребности и желания детей в познании творчества народной культуры: восприятии природы; красивых предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства; чтения художественной литературы; слушания музыкальных произведений.

2. Знакомить детей со способами действий с предметами быта, их функциями.

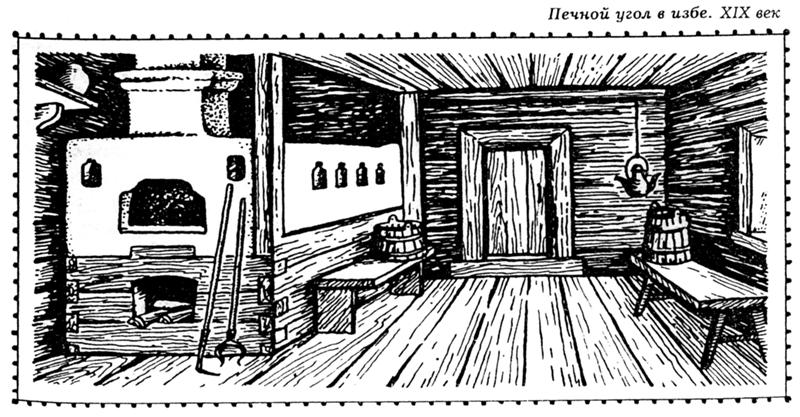

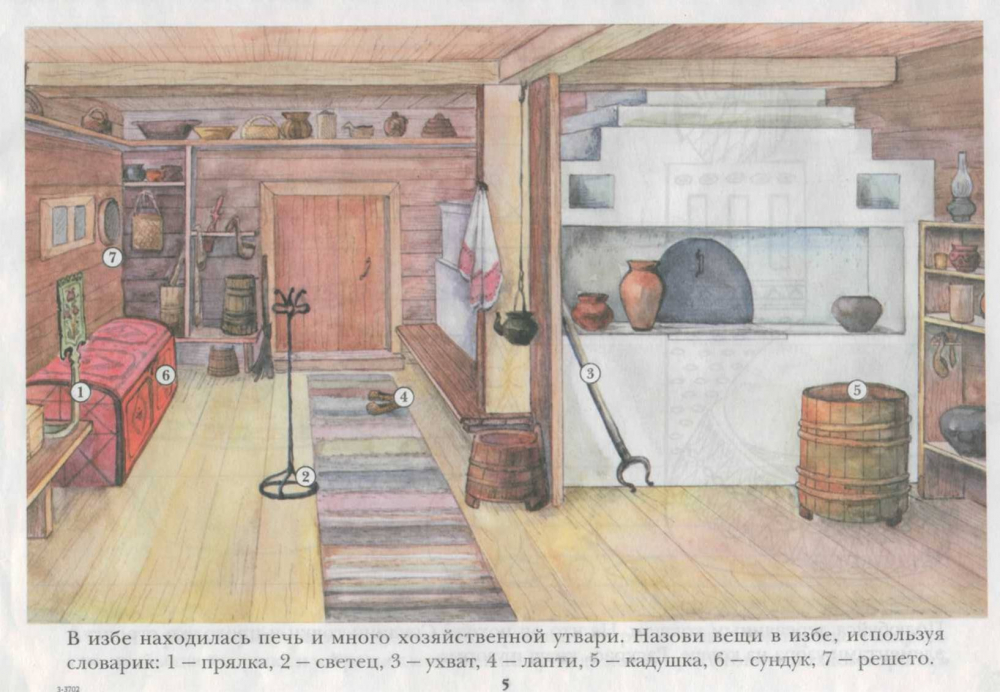

3. Развивать умение различать предметы быта на картинках, называть их (прялкой, веретеном, русской печкой).

4. Расширять представления детей о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.) .

5. Знакомить детей с народными промыслами.

Решение задач осуществлялось через следующие виды работы с детьми:

1. Конструирование: «Построим домик для Матрёшки».

2. Показ презентации «Русская матрешка»

3. Аппликация: «Нарядные матрешки»

4. Лепка из пластилина: «Дедушку и бабушку угостим оладушками»

5. Чтение художественной литературы: песенки, потешки, сказки.

6. Музыка: танцевальная, певческая, двигательная, творческая.

7. Посещение мини-музея ДОУ «Русская изба»

8. Праздник народной игрушки.

Итог:

1. Повысили интерес детей к произведениям прикладного искусства.

3. Обогатили словарный запас детей.

4. Познакомили детей с новыми музыкальными произведениями и произведениями художественной литературы.

5. Повысили интерес родителей к занятиям детей.

Приложение 1

«Праздник народной игрушки»

Цель: формировать представление о народных играх, забавах и игрушках, приобщать к традициям русского народа, развивать внимание, речь, расширять словарный запас, воспитывать взаимопомощь в игре, уважение друг к другу.

Материал: иллюстрации к книге А.Барто «Игрушки», игрушка Петрушка, погремушки по числу детей, грузовик большой, матрешки по числу детей, неваляшка.

Ход мероприятия

Ведущая. Ребята, вы любите игрушки? (Да) А что вы с ними делаете? (Играем) А я слышала, что вы стихи знаете об игрушках. Сейчас я буду показывать вам картинки, а вы почитаете стихи.

Сейчас я буду показывать вам картинки, а вы почитаете стихи.

Показ иллюстраций к книге А.Барто «Игрушки» на экране. Дети читают стихи:

1. Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу.

Все равно его не брошу-

Потому что он хороший!

2. Наша Таня громко плачет,

Уронила в речку мячик.

— Тише, Танечка, не плачь,

Не утонет в речке мяч.

3. Зайку бросила хозяйка.

Под дождём остался зайка.

Со скамейки слезть не мог,

Весь до ниточки промок.

4. Идёт бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

— Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!

Ведущая. Вот какие разные игрушки бывают. Взрослые издавна делали для детей различные игрушки – забавы. Для этого подходил любой материал — из кусочка глины получалась свистулька, из деревяшки – занятные медвежата, курочки, стукалочки. А из остатков ткани рождались чудесные тряпичные куклы, которые считаются одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом.

А из остатков ткани рождались чудесные тряпичные куклы, которые считаются одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом.

(Рассказ воспитатель сопровождает показом игрушек или слайды презентации)

Ведущая. Вот какие интересные куклы из тряпочек. Стоит чуть поколдовать (надевает игрушку – Петрушку на руку), и вот игрушка ожила.

Петрушка. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я весёлая игрушка, а зовут меня … (дети отвечают «Петрушка»)

Петрушка. Смотрите, какие у меня красивые штанишки. А какого они цвета? А это моя любимая рубашка. Вы знаете, какого она цвета? А на голове красный колпачок, по нему меня все сразу узнают. Я на ваш праздник принес еще игрушки – звонкие погремушки. Хотите с ними поиграть? (Да). Тогда становитесь врассыпную, я с вами поиграю.

А какого они цвета? А это моя любимая рубашка. Вы знаете, какого она цвета? А на голове красный колпачок, по нему меня все сразу узнают. Я на ваш праздник принес еще игрушки – звонкие погремушки. Хотите с ними поиграть? (Да). Тогда становитесь врассыпную, я с вами поиграю.

ИГРА с погремушками.

Звучит музыка, въезжает грузовик с матрешками.

Ведущая. Кто приехал к нам на машине? Сколько матрёшек? (много или одна). Посмотрите, какие красавицы к нам приехали. Это куколки расписные, русские игрушки. Их зовут матрёшки. Давайте с ними поздороваемся. Здравствуй, матрёшка. (Хоровой и 2-3 индивидуальных ответа).

Ведущая. Ребята, а вы хотите с Матрешками потанцевать?

Танец с матрешками в руках (импровизация)

Ведущая. А теперь послушайте загадку

Целый день стоят как свечки

Эти чудо — человечки.

Не желают куклы спать,

Не уложишь на кровать.

Покачаются немножко

И опять встают на ножки.

Подскажи — ка мне дружок:

Как название игрушки?

Отгадать совсем не сложно:

Это кукла неваляшка

Ведущая: К нам пришла неваляшка яркая рубашка. Какая она? (яркая, красивая).

Ведущая. Вот с какими интересными игрушками мы с вами познакомились.

Приложение 2

Образовательная область: художественное творчество (аппликация)

Тема: «Нарядные матрешки»

Актуальность: Чем увлечь ребенка, как не игрушкой? Такой яркой, самобытной, не похожей ни на одну игрушку мира. Знакомя детей с русской народной игрушкой, традициями, обычаями, мы уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем воображение, эстетический вкус, умение составлять композиции узоров для украшения сарафана матрешки, для создания игры, подарка, поделки и вообще любого продукта творческой деятельности. Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до наших дней. Приобщение детей к народной культуре, народному искусству является средством формирования у них развития духовности. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность

Знакомя детей с русской народной игрушкой, традициями, обычаями, мы уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем воображение, эстетический вкус, умение составлять композиции узоров для украшения сарафана матрешки, для создания игры, подарка, поделки и вообще любого продукта творческой деятельности. Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до наших дней. Приобщение детей к народной культуре, народному искусству является средством формирования у них развития духовности. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность

Задачи:

Воспитательные:

- Приобщить детей к национально-культурным традициям, познакомить с русской народной игрушкой (матрёшкой) как символом русского народного искусства; развивать интерес к народным игрушкам;

- Формировать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с матрёшкой.

- Воспитывать желание самим создавать и творить по мотивам русского народного творчества;

- Вызывать интерес к образу, желание рисовать матрёшку, воспитывать самостоятельность, аккуратность, интерес и любовь к народным игрушкам.

Обучающие:

- Познакомить детей с русской народной игрушкой – матрешкой; учить различать по форме, цвету, узору и выделять отдельные элементы русской национальной одежды.

- Учить аккуратно наклеивать детали аппликации. развивать эстетический вкус детей: умение видеть, любоваться и восхищаться красотой русского сувенира.

Развивающие:

- Развивать творческое восприятие, воображение, память, речь, внимание, мелкую моторику рук; наблюдательность, целостное зрительное восприятие окружающего мира; умение доводить начатое дело до конца.

- развитие интереса к аппликации, к составлению композиций, к окружающему миру.

Оборудование: Набор матрешек, готовые заготовки в форме матрешек из цветного картона, готовые заготовки круглой формы из цветной бумаги (украшение для матрешек), клей ПВА, кисти.

Ход занятия:

Входит воспитатель, в руках у него матрешка:

— Я, матрешка — сувенир,

В расписных сапожках.

Прогремела на весь мир

Русская матрешка!

Мастер выточил меня

Из куска березы,

До чего ж румяная,

Щеки, словно розы!

— Ребята, как называется игрушка, которая у меня в руках? (матрешка)

— А вы, знаете откуда взялась матрёшка? Тогда давайте расскажу, как родилась матрёшка.

Давным-давно это было. Шел как-то Иванушка — добрый молодец, по вольной земле русской, по широким полям да сквозь березовые рощи. Вдруг видит Иванушка — село. Вошел он в село, на краю домик стоит, а там мужичок сидит у окошка, кручинится. Расспросил его Иванушка, что случилось, и рассказал мужичок, что захворала у него дочка любимая. Захворала оттого, что скучно и грустно ей без веселых игрушек. «Не печалься, добрый человек, что-нибудь придумаем, обязательно развеселим девочку», — сказал Иван. Сговорились они с ее батюшкой сходить на ярмарку да купить больной девочке сластей и чего-нибудь веселого да радостного. Долго-долго ходили по ярмарке, рассматривали да выбирали. Вдруг увидели на одной картинке смешную, улыбающуюся нарядную куколку. Купили они картинку и довольные пришли домой. Увидела девочка куколку — сразу повеселела, разрумянилась, похорошела. Захотела она с ней поиграть, да не может — куколка же нарисованная. Опять загрустила малышка. Тогда ее батюшка взял деревянный чурбачок и выточил из него фигурку куколки. Выточил, яркими красками разрисовал: одел в нарядное платьице, как на картинке. Веселая получилась куколка, смешная. Обняла свою куколку девочка и назвала ее русским именем Матрена, а так как куколка была маленькая, то Матрешкой все ее звали. И стала девочка быстро выздоравливать, а отец ее с той поры для всех детишек точил забавные деревянные игрушки, разрисовывал их цветами да букетами.

Сговорились они с ее батюшкой сходить на ярмарку да купить больной девочке сластей и чего-нибудь веселого да радостного. Долго-долго ходили по ярмарке, рассматривали да выбирали. Вдруг увидели на одной картинке смешную, улыбающуюся нарядную куколку. Купили они картинку и довольные пришли домой. Увидела девочка куколку — сразу повеселела, разрумянилась, похорошела. Захотела она с ней поиграть, да не может — куколка же нарисованная. Опять загрустила малышка. Тогда ее батюшка взял деревянный чурбачок и выточил из него фигурку куколки. Выточил, яркими красками разрисовал: одел в нарядное платьице, как на картинке. Веселая получилась куколка, смешная. Обняла свою куколку девочка и назвала ее русским именем Матрена, а так как куколка была маленькая, то Матрешкой все ее звали. И стала девочка быстро выздоравливать, а отец ее с той поры для всех детишек точил забавные деревянные игрушки, разрисовывал их цветами да букетами.

—Вот так ребята родилась матрёшка. Матрешка, старинная традиционная, народная игрушка. Её не случайно называют народной, потому что она сделана добрыми руками русских людей.

Её не случайно называют народной, потому что она сделана добрыми руками русских людей.

-Ребята, посмотрите, сколько здесь матрёшек.

-Какая она? (нарядная, расписная, красивая)

-Почему она расписная? (сарафан украшен цветами)

-Из чего сделана матрешка? (из дерева)

-Ребята, а вы знаете, что куклу-матрёшку делают с секретом? Матрёшка раскрывается. Я покажу.

Пять кукол деревянных,

Круглолицых и румяных,

В разноцветных сарафанах

На столе у нас живут,

Кукла первая толста,

А внутри она пуста.

Разнимается она

На две половинке.

Эту куклу открой —

Будет третья во второй.

Половинку отвинти,

Плотную, притёртую —

И сумеешь ты найти

Куколку четвёртую.

Вынь её да посмотри,

Кто в ней прячется внутри.

Прячется в ней пятая

Куколка пузатая.

Вот поставленные в ряд

Сёстры-куколки стоят.

Посчитаем вас опять: раз, два, три, четыре, пять.

-В старину любили водить хороводы. Давайте и мы все вместе встанем в «Матрешкин хоровод»:

Давайте и мы все вместе встанем в «Матрешкин хоровод»:

Куколке — матрешке строим дом хороший:

Вот такой высокий, вот такой широкий!

В дом вошла матрешка, наша кукла — крошка.

Весело так пляшет, вам платочком машет.

-А теперь давайте подойдем к столам и украсим свои матрешки. А потом подарим тем, кто заботится о нас и кого мы очень любим.

Перед детьми лежат силуэты матрешек из цветного картона (с готовыми личиками) и разноцветные кружки бумаги. Детям предлагается: украсить матрешек — наклеить на них цветные кружки в форме любого узора.

— Посмотрите, как много ярких, красивых, разных матрешек появилось у нас.

-Кукла-матрешка — это заботливая, добрая, надежная мама, которая объединяет, сближает и защищает маленьких и слабых. Такую игрушку делают только в нашей России, только русские мастера. А радует и греет душу русская игрушка всем добрым людям на земле. Когда к нам в Россию приезжают иностранные гости, они обязательно везут домой на память нашу русскую народную игрушку.

-И вот теперь ваши матрешки будут согревать сердца тех, кому вы их подарите.

Приложение 3

Конспект НОД «В гостях у Вани» (Посещение мини-музея ДОУ «Русская изба») во второй младшей группе

Программное содержание:

- Знакомить с элементами русского народного быта, одеждой русского народа, продолжать расширять знания о матрешке, самоваре.

- Знакомить детей с народными потешками.

- Развивать речь детей, эмоции, эстетические и нравственные чувства при ознакомлении с русской культурой, традициями.

- Воспитывать любовь к Родине, близким, уважение к старшим, традициям народа.

Оборудование: предметы старины, лапти, посуда, самовар, матрешки, элементы народной одежды.

Ход

В группе появляется кукла-мальчик и от его имени воспитатель рассказывает, что куклу зовут Ваня и он приглашает ребят в гости.

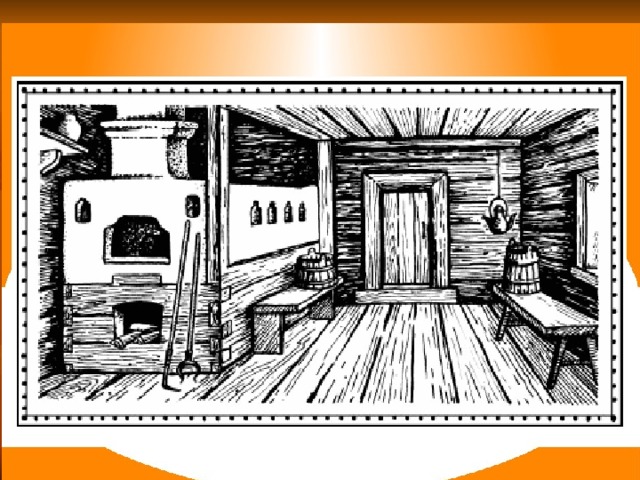

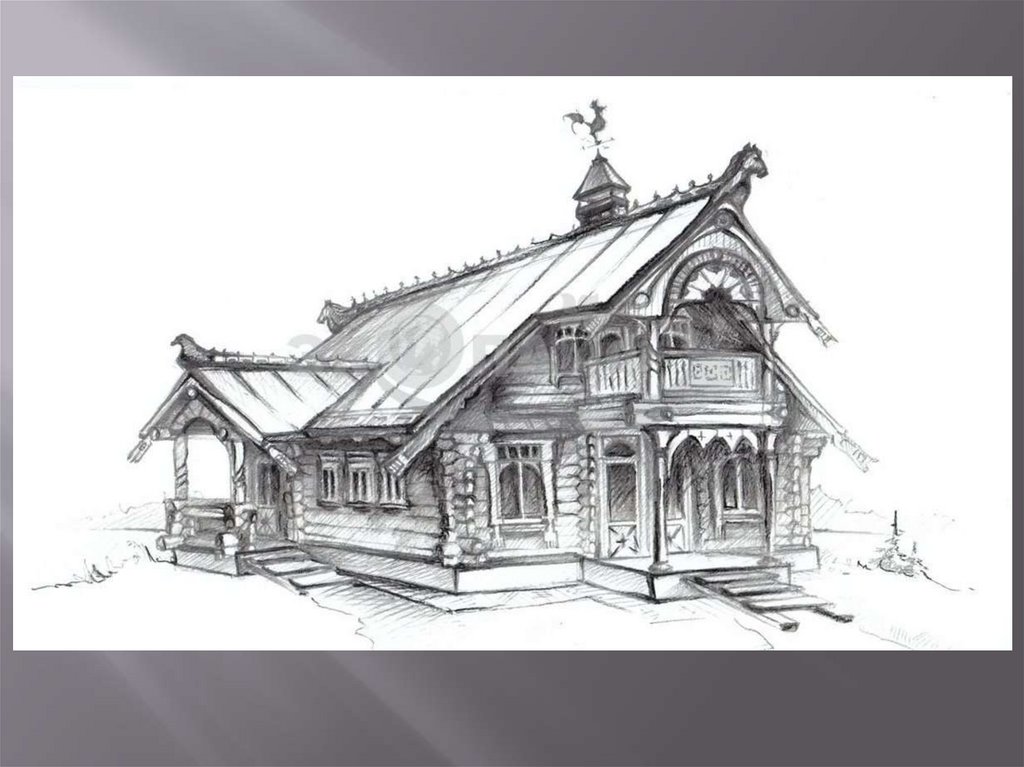

Воспитатель: Ребята, принимаем приглашение? Поедем в гости к Ване? Тогда мы с вами отправляемся в гости к Ване и Мане в их деревенскую избу (показ картинки с изображением избы). Заглянем к ним в горницу — так называется комната в русской избе. Готовы? Тогда в путь!

Потешка «Едем, едем на лошадке» (Имитация движений)

Воспитатель: Здравствуйте гости дорогие! Заходите, проходите, как живем мы, посмотрите!

Дети рассматривают экспонаты, а воспитатель ведет рассказ

Лавка, скамья. Она была прибита к стене, и ее нельзя было передвигать. Переносная лавка называется скамья. Лавку мастерил сам хозяин из толстых и широких досок. У каждого члена семьи было свое место. Позже появились стулья и табуретки для сидения работника.

Стол. За столом собиралась вся семья, обсуждались все вопросы. Место хозяина дома называлось большим местом. Остальные члены семьи садились за стол в порядке старшинства.

Место хозяина дома называлось большим местом. Остальные члены семьи садились за стол в порядке старшинства.

Сундуки — обязательная принадлежность избы. В них хранили одежду, холсты и другую домашнюю утварь. Сундуки делали большие и маленькие.

Посуда была глиняная и деревянная. Длинными, зимними вечерами украшалась резьбой и росписью.

Чугунок. В нем готовили пищу в печке.

Прялка. Прядением, как правило, занимались девушки. С помощью прялки получали нитки. Прялка с колесом называлась самопрялка. Из овечьей шерсти вяжут, как и прежде, носки, рукавицы, валяют валенки.

Ухват. Им отправляли в жар горшки с пищей. Это приспособление представляло собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце.

Шкафы. Были различных размеров и видов, были украшены резьбой, росписью. Часто в шкафчиках применяли сквозную резьбу, что делалось для проветривания продуктов.

Часто в шкафчиках применяли сквозную резьбу, что делалось для проветривания продуктов.

Самовар. С его появлением родился добрый обычай: всей семьей собираться за столом с кипящим самоваром. За чаем обсуждали новости. Решали семейные дела.

Воспитатель: ну вот мы с вами и побывали в гостях у Вани, познакомились с его домом, бытом. Пришла пора нам прощаться.

Дети: До свидания!

Ваня: До свидания, ребята! Приходите еще ко мне в гости.

Приложение 4

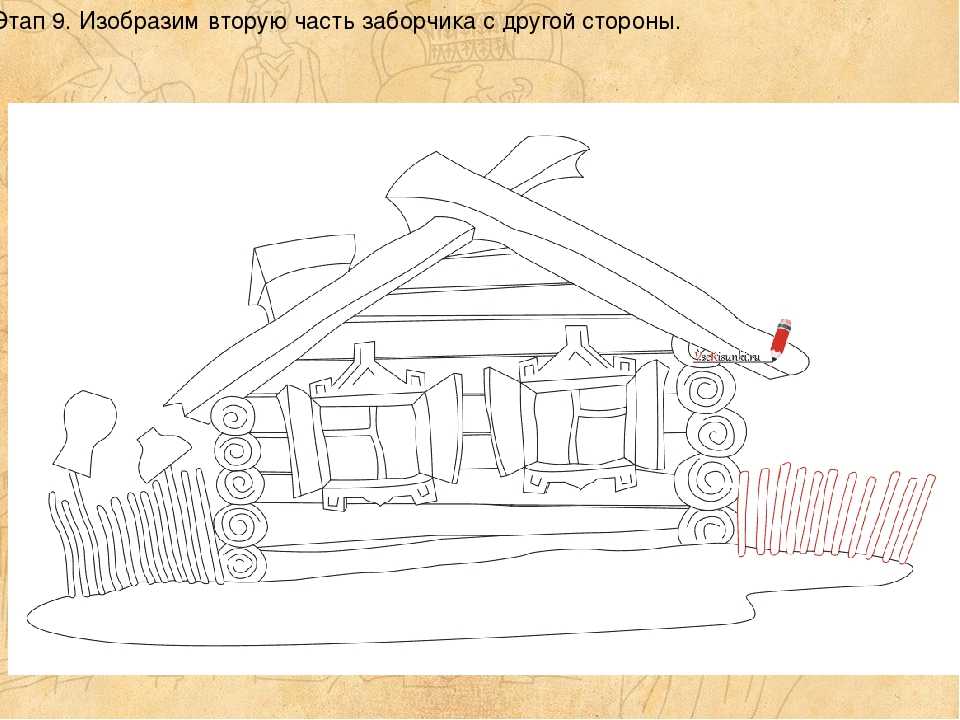

КОНСТРУИРОВАНИЕ «ДОМИК ДЛЯ МАТРЁШКИ»

Цели и задачи:

Ø Учить детей умению анализировать готовую постройку, усваивать последовательный ход стройки. Закреплять умение правильно называть знакомые детали.

Закреплять умение правильно называть знакомые детали.

Ø Развивать конструктивные навыки при постройке одноэтажного дома.

Ø Воспитывать познавательный интерес у детей, чувство заботы и аккуратность при выполнении конструктивно-трудовых поручений.

Оборудование:

Строительный материал: кирпичики, призмы, перекрытия. Матрёшки на каждого ребёнка для обыгрывания. Схемы построек.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель: Вот коробка. Кажется, там кто-то живёт. Как вы думаете кто?

Дети пытаются отгадать.

Воспитатель: Попробуйте отгадать загадку и тогда узнаете кто в коробке.

Рядом разные подружки,

Но похожи друг на дружку.

Все они сидят друг в дружке,

А всего одна игрушка.

Дети: Матрёшка.

Воспитатель: Правильно. Вот матрёшки живут в этой коробке, им темно и неудобно. Вы хотите им помочь?

Дети: Да.

Воспитатель: Где хотят жить матрёшки?

Дети: (варианты ответов детей)

Воспитатель: Для матрёшек мы сегодня построим дом. Вот такой.

Воспитатель: Что есть у домика?

Дети: Фундамент, стены, окошко, дверь, крыша, ступеньки.

Воспитатель: А вы знаете для чего в домике стены? (Чтобы в домике тепло было).

Воспитатель: А что в домике делают, чтобы светло было? (Окошко.)

Воспитатель: А как матрёшки будут заходить в домик? Что нужно для этого сделать? (Дверь.)

Воспитатель: Чтобы удобно было заходить в домик, что мы сделаем? (Ступеньки.)

Воспитатель: А крышу, зачем домику делать? (Чтобы дождик не капал. )

)

Воспитатель: Как же мы задумали позаботиться о матрёшках?

Дети: Домик построить.

Воспитатель: Посмотрите, какой я построю домик. (Воспитатель строит домик, называя каждое действие). Нравится вам мой домик? А вы хотите для матрёшек такие удобные домики построить?

Дети: Да.

Воспитатель: Из чего будем строить?

Дети: Из кирпичиков.

Воспитатель: Чем будем строить?

Дети: Руками.

Воспитатель: Как будем строить?

Дети: По порядку.

Воспитатель: И тогда у нас получатся удобные красивые домики для матрёшек.

Воспитатель: Сейчас вы все станете строителями, а строители носят кирпичики аккуратно, не толкают друг друга. Интересно, а вы сможете работать как настоящие строители?

Дети: Да.

Воспитатель: Строители готовы? Тогда можете приступать к работе.

Дети строят на столах домики.

Воспитатель: Ну что ребята закончили своё строительство? Давайте их рассмотрим.

Воспитатель с детьми рассматривает постройки и восхищается.

— Ах, какие красивые домики! Как вы думаете, матрёшкам они понравятся? Удобно ли им будет в домиках жить?

Воспитатель: Хотите узнать, понравилась ли матрёшкам ваша работа? Тогда нужно пригласить матрёшек на новоселье в новые домики. Приглашайте своих матрёшек.

Дети приглашают матрёшек в дома, играют с ними.

Воспитатель: Всем матрёшкам понравилось в домиках? Но они, наверное, устали, потому что пришлось носить вещи в новые красивые домики. Матрёшки хотят отдохнуть и рассказать друг другу о своих новых домах.

Воспитатель: Пока они отдыхают, мы с вами поиграем.

Общая игра «Дом на горе»

На горе мы видим дом (сложить домик из ладоней)

Много зелени кругом (волнообразные движения руками)

Вот деревья, вот кусты (соединить ладони в вытянутый и круглый шарик)

Вот душистые цветы (сложить ладони в виде бутона чаши)

Окружает все забор (рисовать пальцем в воздухе зигзагообразную линию)

За забором – чистый двор (погладить ладонями воздух)

Мы ворота открываем (раздвинуть две соединенные боками ладони)

К дому быстро подбегаем (двумя пальцами бежать по столу)

В дверь стучимся: (стучать кулаками по столу)

тук-тук-тук.

Кто-то к нам идет на стук? (приложить ладонь к уху, как будто прислушиваетесь)

В гости к другу мы пришли

И гостинцы принесли (вытянуть руки вперед, как будто что-то несете)

Воспитатель: Ребята пусть ваши домики остаются на своих местах, а мы с вами пойдём на музыкальное занятие. А когда вернёмся, то спросим, у матрёшек понравились ли им ваши домики.

После этого дети разбирают постройку.

Приложение 5

«Дедушку и бабушку угостим оладушками»

(конспект НОД по лепке для детей второй младшей группы)

Программное содержание:

Учить детей слушать потешку, подговаривать слова; отвечать на вопросы; упражнять в подборе существительных к глаголу; раскатывать и сплющивать комочек глины, аккуратно пользоваться глиной.

Познакомить детей с предметами быта: печка, сковородка.

Развивать представление об окружающем мире, воображение.

Активизировать словарный запас: печка, сковорода, расписная.

Воспитывать интерес к игре-занятию, результатам работы.

Образовательные области:

Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.

Материал: глина, дощечки, салфетки, поднос, блины.

Ход занятия

Дети заходят в избу, где их встречает бабушка Арина.

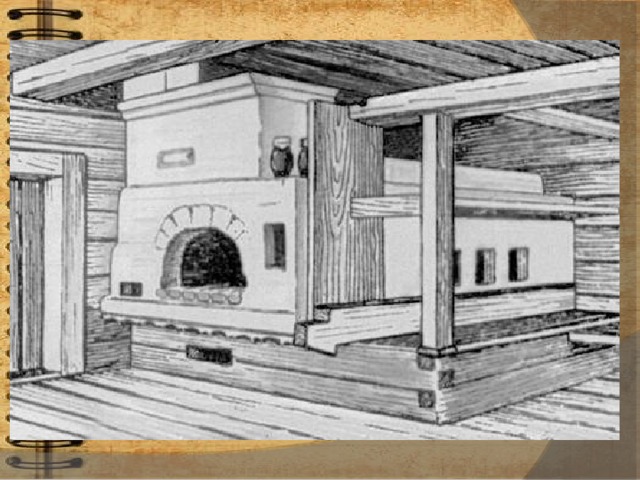

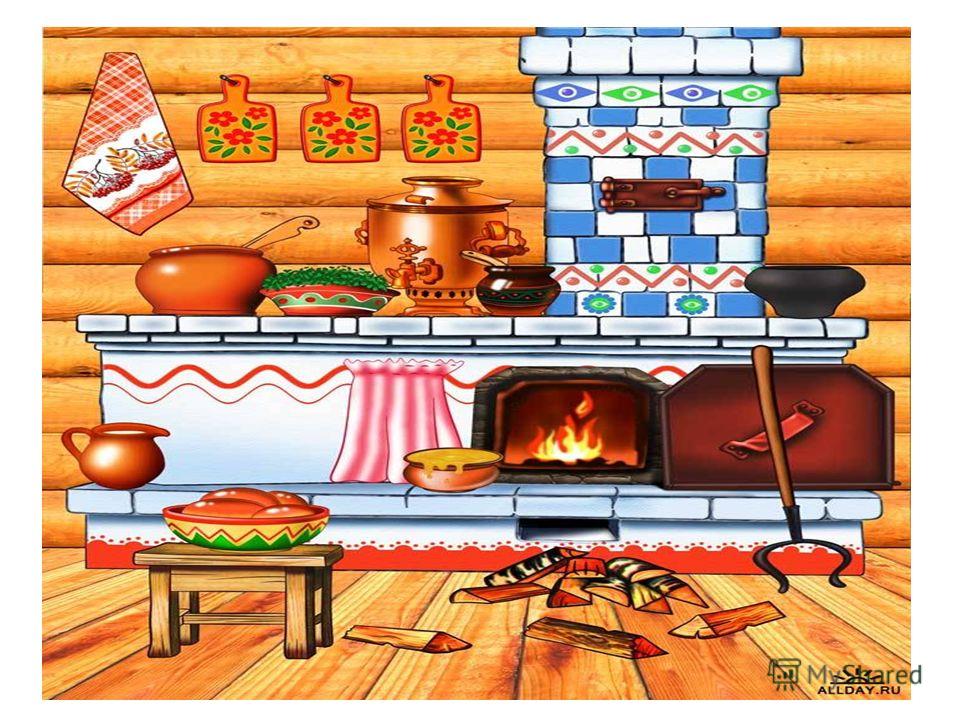

Бабушка Арина: Вот и детки пришли, здравствуйте мои малыши. Стою я у печи, помощницы своей, посмотрите, какая она у меня расписная, красивая.

Вопросы: Какая печка? (Расписная, красивая). Печка большая или маленькая? (Большая). Что горит в печке? (Огонь) В печке я кушать готовлю.

Вопросы: Что это? (Сковорода). Что готовят на сковороде? (Ответы) На сковороде еще оладушки пекут. Для этого нужно замесить тесто, потом налить его в сковородку, а сковородку в печку посадить и получатся оладушки: очень вкусные, румяные, душистые.

Чтение потешки:

Ладушки, ладушки!

Пекла бабка оладушки,

Маслом поливала,

Детишкам давала

Нике дала, Маше дала

Дане дала, Никите дала.

Хороши оладушки

У нашей бабушки.

Бабушка Арина: Ой, ребята, я совсем забыла, скоро дедушка придет. Он тоже любит оладушки, а у меня все кончились. Может поможете мне? Давайте каждый слепит оладушек дедушке.

Может поможете мне? Давайте каждый слепит оладушек дедушке.

Дети садятся за стол, где лежит на досочке пластилин. Бабушка Арина показывает приемы лепки. Дети лепят оладушки.

Бабушка Арина: Наши пальчики устали? Надо их нам размять.

Шел старик дорогою

Увидел козу безрогую

Давай коза попрыгаем

Ножками подрыгаем

А коза бодается

А старик ругается.

В конце занятия собирает оладушки на поднос, при этом поощряя каждого ребенка.

Бабушка Арина: Спасибо ребятки. Ой, детишки пора вам в группу. Прощайте, приходите ко мне в гости еще.

Методическая разработка «Где тепло, там и добро» | Методическая разработка на тему:

МБОУ Ульяновская СОШ

Фольклорная игровая программа

«Где тепло — там и добро»

Составила воспитатель

группы продлённого дня

Сорокина Светлана

Александровна

Цель:

— Ознакомление детей с эпизодами из жизни наших предков, используя наглядность, ИКТ, игровые моменты и интересные задания.

-Воспитание уважения к русской культуре, к обычаям, быту простых крестьян.

-Развитие любознательности, чувства патриотизма, трудолюбия.

Задачи:

-Развивать познавательные интересы детей, кругозор, словарный запас; развивать творческие способности.

-Помочь учащимся осознать свою этническую принадлежность, формировать стремление перенимать исторические этнические традиции.

-Создавать условия для получения детьми положительного заряда радости, веселья, добра; способствовать укреплению психического и физического здоровья детей.

Оборудование:

предметы декорации, напоминающие убранство деревенской избы (нарисованная печь, ухват, кочерга, рушники, чугунки и т. п.), костюмы участников, компьютер, презентация, раздаточный материал(для рефлексии).

Учитель: Добрый день, дорогие друзья!

Нет в мире нигде дома уютнее, чем наша русская изба! Срублена она из сосновых брёвен, воздух в ней всегда пахнет смолой. Особенно хорошо в русской избе зимой. За окном дедка Морзко да бабушка Въюга снежные бураны крутят, а в избе тепло и радостно. Ох, хорошо!

За окном дедка Морзко да бабушка Въюга снежные бураны крутят, а в избе тепло и радостно. Ох, хорошо!

Девочка — ведущая: Прижмутся дети к тёплой печке да рассказывают друг другу волшебные сказки. От печки тёплый жар струится, вкусным да сдобным калачом тянет, угольки светятся, да горницу освещают.

Учитель: Печка – деревенская кормилица. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает растапливать печку. Ставят в печку три больших чугуна. Первый – для щей, второй – для каши, а третий – для всех остальных надобностей.

Девочка — ведущая: Весь день печка пыхтит – старается. Хлеб печёт для всей семьи, сдобные калачики для малых детушек. Печь избу согревает и освещает!

Голос из – за печки ворчливо: Сама – то печка добрая – всем найдёт кусочек пирога да куриную ножку. А вот люди норовят сами всё съесть, а мне ничего не оставить.

Учитель: Кто это из – за печки со мной разговаривает?

Голос: Это я – запечный житель!

Учитель: Запечный житель? Кто бы это мог быть? А как тебя зовут, запечный житель? Может, ты из- за печки вылезешь, да с нами поговоришь?

Голос: Зовут меня известно как. Зовусь я — Домовой. Слыхали, небось, такое имя?

Зовусь я — Домовой. Слыхали, небось, такое имя?

Учитель: Слыхали, слыхали. Как ни слыхать! Говорят, ты по ночам любишь пугать стонами да охами. И не только людей, но и животных домашних? Правда это?

Голос: Вот уж напраслина, хозяюшка, так я совсем обидеться могу.

Учитель: Обижаться не надо – уж очень мы хотим с ребятами на тебя посмотреть. Ребята, хочется вам увидеть настоящего домового?

Тогда давайте дружно позовём его все вместе. Запоминайте, какими словами мы будем его звать: Домовой, домовой, приходи к нам домой!

Повторяйте вместе со мной! Дружно! (Повторяем несколько раз )

Выходит домовой (мальчик, одетый в потёртую жилетку, валенки, шапку – колпак, у него приклеены усы и бородка): — Здр-а-а-сьте! Это вы меня звали?

Учитель: Мы, мы, домовой! Как мы тебе рады! Наверное, каждый из нас впервые видит самого настоящего живого домового?!

Проходи сюда, к печке, здесь тебе будет уютнее.

Расскажи нам что-нибудь о себе!

Домовой: Стихотворение! Вот! Слушайте!

Дед хозяйственный такой-

Старый добрый домовой

Сказки сказывать могу,

Всем испечь по пирогу.

Чтобы в доме был покой,

Рад стараться Домовой

Чтобы мир был и лады

Охраняю от беды!

Учитель: Прекрасные стихи! Поблагодарим Домового!

Учитель: Скажи пожалуйста домовой, значит ты — запечный житель?

Домовой: Да, в каждом доме, где есть печка, должен обязательно быть Домовой! Он за печкою живет, сковородки серебрит, да ночью, когда все спят, сладкие сны навевает.

Учитель: А я слышала, что домовые- проказники. Вот оставит хозяйка с вечера в чугунке кусок мяса, утром проснется — все съедено. Говорят — домовой доел. Потеряется в доме какая-нибудь вещь — говорят, домовой утащил. Правда это?

Домовой: Да не проказники мы, а помощники. Поищет-поищет человек потерянную вещь, а когда найдет — вспомнит, что сам ее вчера в угол забросил. Вот и запомнит — у каждой вещи в доме своё место должно быть, чтобы ничего не терять и наутро головы не ломать. А насчет того, что мы лакомки — это верно! Любим за хозяевами сковородки подчищать.

Учитель: Зато говорят, никто лучше Домового не знает домашнего хозяйства.

Домовой: Это верно! Что посуда, что веники, что скатерти всякие – никто лучше нас в этом не разбирается!

Учитель: Домовой, а как ты думаешь, хорошо ли знают домашнее хозяйство наши ребята?

Домовой: Это мы проверим. Вот вам задание-загадку отгадать.

Мать пузата,

Сын — горяч,

А внук — кучеряв.

Учитель: (помогает)

Мать-печка,

Сын-огонь в печке,

Внук-дым из трубы…

Учитель: Больно загадка трудная.

Домовой: Тогда ты загадывай сама.

Учитель задаёт вопросы: 1) Как называется посуда, в которой варят кашу в печке? ( чугунок)

2) Как называется предмет, которым переворачивают дрова в печке? ( кочерга)

3) Как называлась обувь, сплетённая из коры деревьев? ( лапти )

4) Про какой предмет в крестьянском доме была сложена загадка «Курочка с носком – всякому поклон»? ( рукомойник )

5) В одной русской сказке солдат варил кашу. Из чего? (Из топора)

Из чего? (Из топора)

6)А эта загадка про что? По сеням и так и сяк, а в избу никак. Что это? ( дверь)

7) Веду я внучка по всем комнатам за ручку. ( веник)

Учитель: Молодцы ребята! Хорошо знаете домашнее хозяйство не хуже Домового!

Домовой: Правда хорошо отгадывали!

Учитель, обращаясь к Домовому и гостям:

Много есть у нас талантов –

И певцов и музыкантов

Любим пляску удалую

И частушку огневую!

Будет вам сейчас гармошка

Полтора часа играть.

Наши парни и девчата

Вам частушки напевать.

Частушки исполняют дети.

1 Девочка: Балалайка заиграла,

И пустились ноги в пляс,

Мы весёлые частушки

Пропоём для вас сейчас!

2 Девочка: Истоплю я жарко печку,

Испеку блиночков,

На вечёрку позову

Милого дружочка.

1 Мальчик: Эх, выйду плясать

Ножками задрыгаю,

Печь, кастрюли и ухват

По полу запрыгают.

3 Девочка: До чего ж я хороша!

До чего ж пригожа!

Ведь фигурою своею

Я на печь похожа.

2 Мальчик: Мне не надо винегрет,

Мне не надо лечо,

Лучше дайте на обед

Щи из русской печки!

1 Девочка: Лежит Прошка на печи

Ковыряет кирпичи

Ты вставай — ка, Прошка,

Попляши немножко!

2 Девочка: Как у нашего Ивана

Поселились тараканы

В тёпленьком местечке

В валенках на печке.

1 Мальчик: Эх, раз, полтора,

Бежит печка со двора

А за нею чашки

От грязнули – Машки.

3 Девочка: Как у нашего Егора

Пузо стало как пригорок.

Целый день он на печи

Уплетает калачи.

Учитель: (обращаясь к Домовому) Ну как понравились тебе частушки?

Домовой: Да, очень — очень понравились. Молодцы, ребята! Спасибо. Уж давно меня никто так не веселил.

Рассказ об элементах печки.

-Ребята, посмотрите-ка на нашу печку! У неё как и у других печек есть:

ЧЕЛО, ШЕСТОК, УСТЬЕ, ПОДПЕЧЕК, ЗАСЛОНКА, ЛЕЖАНКА, ТОПКА.

Учитель: А теперь следующее испытание для ребят. У русского народа есть не только частушки, в которых упоминается русская печка. А сейчас мы вспомним сказки. Но не все, а только те, в которых упоминается русская печка.

И наш следующий конкурс называется «Отгадай сказку».

Учитель: Я буду зачитывать небольшой отрывок из сказки, а вы должны вспомнить её название. За каждый правильный ответ я даю жетончик.

- «Бежала девочка, бежала: видит – стоит печка: «Печка, печка, скажи, куда они полетели?» Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу».

(«Гуси – лебеди»)

- «Подошли они к избёнке: «Поди, лиса, вон!», а она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам».

(«Лиса и заяц»)

- «Углы в доме затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь сама пошла по улице прямо к царю».

(«По щучьему велению»)

- «Был царский бал на отходе. Поехал царевич домой наперёд, нашёл там женину кожу, да сжёг её в печи».

(«Царевна – лягушка»)

- « Братья собираются в город смотреть, кто царевну на скаку поцелует, а младший брат сидит на печи за трубой и говорит: «Возьмите меня с собой».

(«Сивка – бурка»)

- «Я по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен».

(«Колобок»)

— Молодцы ребята Хорошо отгадывали!

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

Учитель:

Следующее задание «Работа русской печки».

Есть такая пословица у русского народа «Хороши щи из русской печи». Но в печи не только готовили еду.

Внимание вопрос! Для чего ещё служила русская печь?

— пекли хлеб

— сушили грибы, ягоды, травы

— на печке грелись и этим лечили простуду

— готовили настои трав, отвары

— на печи спали

— сушили одежду, обувь

— хранили лук

— в печи мылись

— сжигали мелкий хлам

— обогревали избу- главное предназначение печки

Учитель: Молодцы, ребята! Хорошо отвечали на вопросы.

А теперь немного отдохнём и посмотрим сценку.

(Действующие лица: молодой парень Тит, его старушка – мать, его отец, все одеты в простую крестьянскую одежду).

Тит лежит на печке, спит, к нему подходят мать и отец и обращаются:

Дед: Эй, вставай – ка с печки, Тит,

Помоги нам молотить.

( В ответ – храп)

Слышишь, парень, полно спать,

Видишь, как устала мать!

Баба: Видишь, как устал

Да проснись же, наконец!

( В ответ – храп)

Дед: Нелегка в полях работа

Молотили мы до пота.

А сынок наш спит, да спит

Да проснись же, Тит, а Тит!

(Тит просыпается, зевает во весь рот)

Тит: Э – э – э – х! С утра так сладко спится!

Дед: Стыдно, парень, так лениться!

Травки козам накоси,

Воду в кадку наноси.

Баба: Поработай, хоть немножко!

Тит: Где моя большая ложка?

Верно, скоро уж обед?

Где же ложка?

Ложки нет!

Дед: Накорми сперва скотину!

Тит: Накормил бы – больно спину.

Баба: Накорми хотя – бы киску.

Тит: Где моя большая миска?

Сам не емши я с утра.

Есть давно уже пора.

Ой, живот болит опять,

Надо мне ещё поспать!

(Кряхтя и охая, уходит. Дед и баба, качая головами, уходят за Титом).

Учитель: Последний конкурс «Пословицы и поговорки, в которых упоминается печь»

Я приглашаю тех ребят, которые сегодня ещё не выходили к доске. Наша задача – восстановить пословицы и поговорки, чтобы было правильно.

«Хочешь есть калачи — …и печь холодна»

«Съел бы пирог — …так не сиди «На печи не храбрись — …а руки»

«Без работы

«Из одной печи — …а в поле не трусь»

«Не печь кормит — …да не одни калачи»

…да в печи сжёг»

РЕФЛЕКСИЯ раскрашиваем пирожки и вывешиваем их на доску в «тарелку»

Учитель: Ну вот и подходит к концу наша игра. Я уверена, что вы сегодня узнали много нового о жизни наших предков, об их быте. Но конечно больше всего мы сегодня говорили о русской печке. Мы и отгадывали загадки, и вспоминали сказки, и говорили о работе русской печи, вспоминали пословицы. Вы сегодня очень хорошо работали. Молодцы!

Я уверена, что вы сегодня узнали много нового о жизни наших предков, об их быте. Но конечно больше всего мы сегодня говорили о русской печке. Мы и отгадывали загадки, и вспоминали сказки, и говорили о работе русской печи, вспоминали пословицы. Вы сегодня очень хорошо работали. Молодцы!

Литература

Власова М. Н. Русские суеверия. СПб.: Азбука – классика, 2001.

Давыдова М. А., Агапова И. А. Праздник в школе. М.: Айрис – пресс, 2005.

Русский фольклор / Сост. В. А. Аникин. М.: Художественная литература, 1986.

Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сост. Ю. Г. Круглов, М.: Просвещение, 1990.

Пашнина В. М. А у нас – перепляс. Ярославль: Академия развития, 2005.

Откройте для себя прелести русской жизни XIX века в Пермском крае

Пермь. Дом Токарева. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Город Пермь, крупный промышленный и административный центр, расположенный прямо на европейской стороне северного Урала, простирается на много миль вдоль высокого восточного берега реки Камы. Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в рамках первой из трех экспедиций на Уральские горы. Он снимал виды, начиная от красивой природы и заканчивая крупными фабриками.

Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в рамках первой из трех экспедиций на Уральские горы. Он снимал виды, начиная от красивой природы и заканчивая крупными фабриками.

Дом Токарева. Главный фасад, оконная деталь. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Он также взял свою камеру на штативе на холмы к востоку от города, откуда он снял панорамные виды на центральный район, которые дают ощущение его городских кварталов. Одной из ярких черт панорам Прокудина-Горского является преобладание деревянных домов. На самом деле, большинство жилищ в провинциальных городах лесной сердцевины России даже в 20 9 г. строилось из дерева.0013-й век. Построенные из бревен на кирпичном фундаменте, дома в городах обычно обшивали дощатым сайдингом с декоративными деталями.

Пермь. Панорамный вид на запад с Городских холмов. Справа: Торговая (ныне Советская) улица с Никольской церковью; св. Петропавловская улица с деревянными домами слева. В овраге: бревенчатые амбары и сараи у реки Егошика. Лето 1909 года

Петропавловская улица с деревянными домами слева. В овраге: бревенчатые амбары и сараи у реки Егошика. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Первый мой приезд в Пермский край произошел через девять десятилетий после Прокудина-Горского, летом 1999. Последующие поездки в 2014 и 2017 годах выявили город, отмеченный новым строительством.

От медеплавильного завода до электростанцииДеревянный дом на кирпичном первом этаже, ул. Монастырская, 73. Бревенчатый дом с дощатым сайдингом и декоративными оконными рамами. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Поселение Пермь возникло в начале 18 го века как часть похода Петра Великого на разработку рудных месторождений Уральских гор. Это сырье обеспечивало надежные источники основных металлов промышленного качества, необходимых прежде всего для армии. Благодаря близлежащим источникам медной руды, густым лесам и обильным запасам воды участок возле села Егошиха считался идеальным для крупного медеплавильного завода. Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что и считается датой основания Перми. Название «Пермь», которое в средневековый период относилось к большой территории в Уральских горах, было официально принято в 1781 году после повеления Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.

Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что и считается датой основания Перми. Название «Пермь», которое в средневековый период относилось к большой территории в Уральских горах, было официально принято в 1781 году после повеления Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.

Деревянный дом XIX века (сруб с дощатой обшивкой) на углу ул. Пушкина и Горького. 15 июня 2014 г.

Уильям Брамфилд

Благодаря своему выгодному расположению в бассейне реки Волги, Пермь в течение 19 9013 века превратилась в центр транспортировки соли и других полезных ископаемых, а также металлических руд и продукции металлических заводов по всему западному Уралу Горы. Рост Перми на рубеже 20-х годов -го век отразился в видах Прокудина-Горского на центральный город с его изрыгающими дым трубами. Несмотря на радикальные изменения, произошедшие за столетие после его визита, несколько зданий, запечатленных на его фотографиях, сохранились до наших дней.

Деревянный дом XIX века (сруб с дощатым сайдингом на оштукатуренном кирпичном цокольном этаже) на углу ул. Островского и Ленина. Украшен стрит-артом. 15 июня 2014 г.

Уильям Брамфилд

Однако большая часть деревянных домов, видимых на панорамах Прокудина-Горского, исчезла под напором городской застройки, ростом цен на землю и сложностью ухода за деревянным материалом. К счастью, мне удалось задокументировать отдельные примеры деревянных домов в центре города, некоторые из которых украшены праздничными декоративными элементами, такими как резные наличники окон ( наличники ), характерные для конца 19 9013 и начала 20 9013 го. вв.

Пермь. Вид на запад с городских холмов. Деревянные дома различных размеров и конструкций. Крайний слева: Покровская (ныне улица Ленина) с церковью Рождества Богородицы. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров является дом на ул. Пермской, 67, состоящий из основного сруба на кирпичном цоколе. В 1883 году владелица Александра Токарева подала прошение о расширении строения и перестройке передней части в богато украшенной манере, что соответствовало интересу русских к традиционным народным («народным») стилям во второй половине XIX в.век.

Пермской, 67, состоящий из основного сруба на кирпичном цоколе. В 1883 году владелица Александра Токарева подала прошение о расширении строения и перестройке передней части в богато украшенной манере, что соответствовало интересу русских к традиционным народным («народным») стилям во второй половине XIX в.век.

Деревянный дом XIX в., ул. Монастырская, 26. Бревенчатый сруб с дощатым сайдингом. Частый ремонт улицы затеняет кирпичный цокольный этаж. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Из-за искусной резьбы и фрезеровки дом Токаревой получил название «теремок» («теремок-башня») — так называли аналогичные по декору постройки в Подмосковье. В документах 1911 года указано, что дом принадлежал Клавдии Токаревой.

В 1985 году «теремок» Токаревой был реконструирован под небольшой магазин. Сейчас он охраняется как зарегистрированная достопримечательность. Другие деревянные дома, которые я сфотографировал, скорее всего, исчезнут, если уже не исчезли.

Деревянный дом, ул. Монастырская, 26. Окно с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Среди захватывающих видов Перми Прокудина-Горского есть отдаленная деревня, известная как Разгуляй, название, которое можно вольно перевести как «расслабиться» или «пустить хорошие времена» и часто ассоциировалось с кабаками. (В Москве был Разгуляйский район, названный в честь народного трактира.)

Деревянный дом, ул. Петропавловская улица. Бревенчатый дом с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Когда в начале 19 9013 го века Пермь получила надлежащий градостроительный план, Разгуляйский район был исключен и, таким образом, сохранил захваченный Прокудиным-Горским вид благоустроенного беспорядка. Повсюду здесь мы видим деревянные дома, окруженные амбарами и сараями.

Следует подчеркнуть, что деревянные дома в русских городах были связаны с деревенской жизнью. Хотя большая часть этой среды также исчезла, Перми повезло, что поблизости есть музей под открытым небом, известный как Хохловка (произносится ХО-хловка), названный в честь живописной деревни неподалеку от небольшой реки Хохловки. Парк Хохловка, расположенный менее чем в часе езды к северу от Перми, является одним из тех особых путешествий в прошлое региона.

Пермь. Вид на северо-восток с городских холмов. Разгуляйский район с деревянными домами. На заднем плане: кладбище Егошика. Лето 1909 года

Сергей Прокудин-Горский

Архитектурные защитники и ученые начали планировать парк в 1969 году, а с одобрения Министерства культуры в 1971 году областные власти выделили красивый холмистый участок площадью около 40 га, спускающийся к западному берегу Камского водохранилища. . Хохловский парк открылся для посещения в 1980.

Хохловка. Бревенчатая церковь Рождества Богородицы (1694 г.), первоначально в деревне Тохтарево. 22 августа 1999 г.

Бревенчатая церковь Рождества Богородицы (1694 г.), первоначально в деревне Тохтарево. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Просторный природный ландшафт состоит из скоплений бревенчатых построек, привезенных из разных уголков Пермской области. В их числе две церкви и колокольня, бревенчатые дома (два из которых с отреставрированными интерьерами), амбары, сельская пожарная часть и ветряная мельница с неповрежденным интерьером. Имеются также две бревенчатые церкви, построенные на рубеже 18–9 веков.0013-й век.

Бревенчатые дома в Хохловке отражают скромные размеры, типичные для этого региона. Примером может служить усадьба В. И. Игошева из села Грибаны. Расположенный на реке Телес (южный приток Камы), Грибаны были слишком малы, чтобы иметь собственную церковь, но плодородные речные земли обеспечивали достаточно безопасное существование крестьян-земледельцев в середине XIX века, когда этот дом ( изба ) построен.

Хохловка. Бревенчатый дом, построенный в конце 1919 века крестьянином Иваном Игошевым в селе Грибани. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

В плане вытянутой избы Игошева два жилых помещения, в центре с тамбуром для надземного входа. Стены из рубленых сосновых бревен с нижним рядом из крупных бревен, уложенных на цоколь из полевого камня. Плотно изолированная дощатая крыша выходит далеко за пределы стен, чтобы защитить конструкцию от сильных снегопадов и дождливого лета. На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера – кирпичная печь.

Теремок Токарева в Перми намного больше, но его можно рассматривать как ностальгическое отражение традиционного дизайна, характерного для Хохловского парка. Это среда, которая была бы очень знакома Прокудину-Горскому.

Бревенчатый дом, построенный Иваном Игошевым в деревне Грибани. Интерьер, главная комната. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

В начале 20 века русский фотограф Сергей Прокудин-Горский разработал сложный процесс цветной фотографии. Между 1903 и 1916 он путешествовал по Российской Империи и сделал более 2000 фотографий в процессе, который включал три экспозиции на стеклянной пластине. В августе 1918 года он покинул Россию и в конце концов переселился во Францию, где воссоединился с большой частью своей коллекции стеклянных негативов, а также с 13 альбомами контактных отпечатков. После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики. На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.

Между 1903 и 1916 он путешествовал по Российской Империи и сделал более 2000 фотографий в процессе, который включал три экспозиции на стеклянной пластине. В августе 1918 года он покинул Россию и в конце концов переселился во Францию, где воссоединился с большой частью своей коллекции стеклянных негативов, а также с 13 альбомами контактных отпечатков. После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики. На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.

При использовании какого-либо контента Russia Beyond, частично или полностью, всегда указывайте активную гиперссылку на исходный материал.

Бревенчатые дома в русской архитектуре

Фото: mary_photo / fotolia

У россиян уникальное и особое отношение к своим лесным ресурсам. Это отношение основано на древней православной культуре и русских обрядах, связанных с лесозаготовками и строительством. Русские использовали дерево, чтобы построить все, от простых крестьянских домов до захватывающих дух культурных объектов, таких как Деревянный дворец царя Алексея, известный своими крышами в сказочном стиле.

История русского бревенчатого домостроения

Простая, лаконичная форма жилища, техника деревянного строительства, свидетельствующая о выдающемся мастерстве русских зодчих, веками оттачивалась и широко использовалась для жилищного строительства. Результатом является множество зданий ручной работы, которые передавались из поколения в поколение. Только в Петербурге насчитывается более 18 тысяч крестьянских деревянных домов и построек, построенных до 1917 года и до сих пор находящихся в хорошем состоянии. А поскольку строительство жилья на огромной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип необходимого строения, архитектура домов значительно различается по регионам.

Результатом является множество зданий ручной работы, которые передавались из поколения в поколение. Только в Петербурге насчитывается более 18 тысяч крестьянских деревянных домов и построек, построенных до 1917 года и до сих пор находящихся в хорошем состоянии. А поскольку строительство жилья на огромной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип необходимого строения, архитектура домов значительно различается по регионам.

Однако сохранилась лишь часть исторических крупных памятников и связанных с ними документальных фильмов о деревянных постройках России, относящихся к концу XIX века. В отличие от крестьянского жилища или деревянного церковного зодчества, большие особняки и дворцы, к сожалению, не пережили многочисленных войн и пожаров. За исключением редких нескольких усадебных построек, которые сами находятся в плохом состоянии, сведения о памятниках более раннего периода должны быть получены из археологических материалов, картин известных художников, исторических рукописей и огромного количества уцелевших крестьянских изб. Мастерство древнерусских ремесленников впечатляет наших современных зодчих.

Мастерство древнерусских ремесленников впечатляет наших современных зодчих.

Деревянные дома строились из бревен без единого гвоздя с применением самых разнообразных столярных технологий. Крестьянские постройки или ансамбли царских особняков сочетали в себе монументальность срубов и легких каркасных пристроек и летних комнат с сакраментальной и живописной внутренней и внешней отделкой.

Топор против пилы

Фото: Srdjan / fotolia

В районах, богатых лесами, состоящими из сосны, дуба, гикори и других твердых пород, для строительства бревенчатых домов в основном использовалась сосна и редко лиственные деревья. Длинный прямой ствол сосны в сочетании с умением топора позволял укладывать бревна почти герметично. Среди большого разнообразия способов укладки бревен были приемы «в лапу», «в чашку» и «ласточкин хвост», которые успешно применяются до настоящего времени.

Топор, которым, конечно же, рубили деревья, был и основным инструментом плотника. Следует отметить, что русские предки были виртуозами владения топором. Этим универсальным инструментом проделали почти все работы, от вырубки леса до резных элементов на фасаде. Секрет популярности топора прост. Дело в том, что в старину было замечено, что спиленная древесина более подвержена влаге и гниению, если сравнивать с древесиной, обработанной топором. Сжимающие удары топора делают древесину менее гигроскопичной. Поэтому, несмотря на то, что пила была известна давно, применяли ее редко.

Разнообразие конструкций российских срубов

Фото: dimbar76 / fotolia

Россия известна более чем 50 типами конструкций срубов. Однако наиболее распространенной была простая пятистенная хижина, представляющая собой прямоугольный дом с четырьмя стенами, разделенный пятой стеной на две половины, обычно равные. Этот дизайн создал большую жилую зону с окнами для хорошего освещения и печью или глиняным очагом для обогрева и приготовления пищи, а также «деловую» зону меньшего размера, которая обычно использовалась для укрытия скота или зерна. Если бы семья не нуждалась в «деловой» стороне, у них часто был бы дверной проем, соединяющий половинки. Отверстия в стенах были небольшими, чтобы не рубить бревна и минимизировать потери тепла. Тем не менее, окна были обычным явлением и были выполнены в различных стилях, которые обычно были богато украшены снаружи, отражая мастерство строителя.

Этот дизайн создал большую жилую зону с окнами для хорошего освещения и печью или глиняным очагом для обогрева и приготовления пищи, а также «деловую» зону меньшего размера, которая обычно использовалась для укрытия скота или зерна. Если бы семья не нуждалась в «деловой» стороне, у них часто был бы дверной проем, соединяющий половинки. Отверстия в стенах были небольшими, чтобы не рубить бревна и минимизировать потери тепла. Тем не менее, окна были обычным явлением и были выполнены в различных стилях, которые обычно были богато украшены снаружи, отражая мастерство строителя.

Креативность в использовании окон также была продемонстрирована, например, в «раздвижном» окне, где в середине двух бревен было вырезано отверстие, а в древесине была вырезана дорожка для перемещения доски через проем. Со временем эти окна заменили слюдяными, и только в 18-19 веках строители стали использовать стекло.

Необработанные доски из расколотых бревен использовались для дверных проемов, а полы обычно делались из глины. Чтобы завершить внутреннее убранство этих бревенчатых домов, большие камни были помещены в углы в качестве мест для сидения, или толстые бревна были установлены на разных уровнях бревенчатой стены, чтобы они служили стульями или стеллажами.

Чтобы завершить внутреннее убранство этих бревенчатых домов, большие камни были помещены в углы в качестве мест для сидения, или толстые бревна были установлены на разных уровнях бревенчатой стены, чтобы они служили стульями или стеллажами.

Для этих стульев использовалась древесина лиственницы или дуба с высокой устойчивостью к гниению. Чтобы повысить эту стойкость, древесину часто сжигали на костре или покрывали смолой. Фундаменты для деревянных построек не закладывались из бетона или других подобных материалов, а устанавливались из бревен прямо на землю.

Это, конечно, часто приводило к тому, что влага проникала внутрь, и поэтому с течением времени строилось все больше и больше зданий с мезонином и мансардой на верхнем этаже. В районах с затяжными снежными зимами деревянные полы поднимали как можно выше над землей, чтобы защитить дом от влаги и создать под этими полами дополнительное пространство для хранения припасов, зерна и скота.

Русский Техника кровли бревенчатых домов

Фото: EhayDy/fotolia

Одним из древнейших способов возведения кровли является двускатная конструкция, суть которой заключалась в том, что бревенчатая конструкция была двускатной. чем ближе к коньку они создают треугольную крышу.

чем ближе к коньку они создают треугольную крышу.

Такие простые приемы строительства крыши применялись до конца 19 века, когда преобладающим стало использование стропильной конструкции, сохранившейся до наших дней почти без изменений. При строительстве церквей и замков гребни совершенствовались, принимая форму луковиц, увенчанных крестом, шестом или другими деревянными украшениями.

На протяжении веков русская архитектура бревенчатых домов в значительной степени полагалась на черепицу для кровли. Черепицу изготавливали из древесины пихты, ясеня и, чаще всего, ели. Правильно изготовленную черепицу называли битой черепицей. Они использовали прямые куски ствола дерева, расположенные между отдельными ветвями с минимальным количеством сучков и длиной 24 дюйма. Опоясывающий лишай располагался радиально вокруг ствола дерева.

Для этого топором и молотком были сделаны клиновидные куски дерева толщиной 3/4 дюйма. Каждый кусок был обработан двуручным клиновидным резаком, который доводил каплевидные части до толщины, сужающейся примерно до 3/8 дюйма. С помощью специального инструмента — гонтной струги — нарезали продольные канавки, после чего черепицу сушили в течение полугода. Готовую к использованию черепицу пропитывали антраценовым маслом и окрашивали.

Каждый кусок был обработан двуручным клиновидным резаком, который доводил каплевидные части до толщины, сужающейся примерно до 3/8 дюйма. С помощью специального инструмента — гонтной струги — нарезали продольные канавки, после чего черепицу сушили в течение полугода. Готовую к использованию черепицу пропитывали антраценовым маслом и окрашивали.

Современные технологии строительства российских срубов

Фото: Антон Фрунзе / fotolia

В России бревенчатые дома ручной работы веками успешно конкурировали с каменными домами. Но в первой половине прошлого века разруха, вызванная гражданской войной, заставила строителей искать более дешевую альтернативу. Производство панельных сборных деревянных домов по образцам домов Швеции и Финляндии впервые началось в Санкт-Петербурге. Низкая стоимость и короткие сроки строительства этих домов привлекли массу поклонников, и дома стали называться «финскими».

Популярность разборных конструкций пришла после Второй мировой войны, чтобы обеспечить население дешевым и быстровозводимым жильем. Для создания дешевых комплексных проектов сельского строительства были привлечены лучшие архитекторы. Многие из построенных домов сохранились до наших дней, дав приют нескольким поколениям россиян.

21 век поставил перед производителями бревенчатых домов совершенно новые задачи. Использование высокоэффективных строительных материалов вывело искусство деревянного домостроения на более высокий уровень традиционных для России архитектурно-строительных систем от массивной древесины (с оцилиндрованного бревна) до каркасно-панельной. Бревна, сами по себе прочные и твердые, теперь усилены и защищены высокотехнологичными герметиками, а покрытия значительно продлевают срок службы бревенчатых зданий.

Например, 10 лет назад компания «Перма-Чинк Системс» представила на российском рынке бревенчатых домов гибкую штробление, заменив старую русскую технику «конопатки» — заделку щелей между бревнами пенькой, сухим мхом и т. д.

д.

См. также: Сагамор: национальная историческая достопримечательность в Адирондаке Дом Фешина до ремонта В 1923 году известный русско-американский художник Николай Фешин (произносится как «фай-шин»), его жена Александра и дочь Эя эмигрировали из России в Нью-Йорк. В 1926 году по приглашению покровительницы Таоса Мейбл Додж Лухан и при поддержке художника Джона Янга-Хантера семья Фешин отправилась в Таос и провела лето у Мейбл. Затем, чтобы у Фешина было уединение, которое он хотел рисовать, семья решила, что пришло время для их собственного дома в Таосе. В 1927, они приобрели собственность доктора и миссис Дж.Дж. Бергман, которые возвращались в родную Голландию. Фешины переехали в дом до марта 1928 года, когда они пришли к выводу, что двухэтажный, восьмикомнатный, кубический симметричный саман не удовлетворяет их потребности ни функционально, ни эстетически, и им придется переделывать. В течение следующих пяти лет семья Фешин трудилась над тем, чтобы сделать дом своим. Конечным результатом стал асимметричный дом площадью 4000 квадратных футов, построенный из глинобитного кирпича в стиле пуэбло и миссионерского возрождения, со стенами толщиной двадцать четыре дюйма. Фешины создали прекрасный дом и шедевр юго-западной архитектуры. Несмотря на массивность стен, Фешин тщательно спланировал оконные проемы. Их расположение и форма были необходимы для размещения живописного окружения дома, включая горы Сангре-де-Кристо под высоким небом. Он ввел в интерьер интенсивный свет, заливающий фактурные стены «терра байета» и дерево с богатой резьбой, через стрельчатые и арочные эркеры из катаного и фацетированного стекла. Работа в мастерской своего отца в юности позволила Николаю выучиться на резчика. Он впитал в себя различные влияния своего русского наследия и своих встреч с культурами коренных американцев и латиноамериканцев. Он импортировал сахарную сосну и тополь с северо-запада, которые было легче вырезать и в основном без сучков, что позволяло ему выполнять сложную резьбу. Вместе с местным кузнецом он изготовил светильники, дверные ручки и петли. Николай также был медником: медные светильники на кухне и медная вытяжка изготовлены им самим. К 1933 году Николай и Александра со своими рабочими построили один из самых красивых домов в Таосе. Эя заявила: «Русский дом вырос из грязи Нью-Мексико». К сожалению, радость семьи была недолгой. У пары возникли семейные проблемы, и Николай с дочерью Эей покинули свой дом в Таосе. Александра взяла на себя ответственность за содержание имущества. Она жила в доме до 1946. В то время дом стал для нее слишком большим, поэтому она закрыла двери и переехала в мастерскую Фешина. Николай планировал, а многоязычная Александра сообщала указания Мигелю и Педро Мирабалю, каменщикам из Таос-Пуэбло, и Джо Мартинесу. Николай работал день и ночь. Рабочие Фечиных убрали все внутренние, ненесущие стены и перепланировали пространство. Они удвоили размер крыльца и добавили ряд комнат, выступающих из того, что когда-то было центральным кубом.

Николай планировал, а многоязычная Александра сообщала указания Мигелю и Педро Мирабалю, каменщикам из Таос-Пуэбло, и Джо Мартинесу. Николай работал день и ночь. Рабочие Фечиных убрали все внутренние, ненесущие стены и перепланировали пространство. Они удвоили размер крыльца и добавили ряд комнат, выступающих из того, что когда-то было центральным кубом.

Строительство совпало с появлением электричества в Таосе в 1928 году и современной канализационной системы, появившейся в 1930 году. Электричество позволило Николаю резать и строить ночью, в то время как он рисовал днем. Электрическая плита, духовка и холодильник были первыми в городе! С новой канализацией Фешин приступил к установке трех новых санузлов.  Пространства в доме соответствовали коллекциям произведений искусства Николая и его резным скульптурам, мебели и архитектурным орнаментам.

Пространства в доме соответствовали коллекциям произведений искусства Николая и его резным скульптурам, мебели и архитектурным орнаментам.  Сначала он склеил всю древесину, создав красивые волнообразные поверхности. Затем, вооружившись молотком и долотом, он начал вырезать колонны, лестничные перила, виги, двери и мебель. Затем древесину окрашивали в однородный цвет с помощью разбавленной морилки, чтобы естественная текстура все еще проявлялась. Наконец, каждое изделие было вручную обработано воском до красивого блеска.

Сначала он склеил всю древесину, создав красивые волнообразные поверхности. Затем, вооружившись молотком и долотом, он начал вырезать колонны, лестничные перила, виги, двери и мебель. Затем древесину окрашивали в однородный цвет с помощью разбавленной морилки, чтобы естественная текстура все еще проявлялась. Наконец, каждое изделие было вручную обработано воском до красивого блеска.