мужские и женские костюмы, фото, описание

Благодаря отличительным чертам национальной одежды, возникают ассоциации принадлежности к конкретному народу. Костюмы солнечной Кубани не исключение.

Прообразы костюмов кубанских казаков

Окончательный и привычный для нас вариант костюма создавался веками в процессе становления народа и его изменения. Удобный и практичный костюм состоял из элементов, многие из которых были заимствованы у других народов.

У скифов — широкие мужские штаны, позволявшие всадникам комфортно разместиться в седле. Они получили название «шаровары» и стали самой колоритной частью костюма казака.

Женский наряд позаимствовал элементы и декор украинской национальной одежды.

Рассмотрим внимательно фото, чтобы узнать, каким были костюмы кубанских казаков — жителей Краснодарского края.

Мужской костюм кубанского казака

Весь гардероб делился на две части: для повседневной носки и военная форма.

Рубаха

Одним из важных элементов гардероба является нательная рубаха, которая шилась из льняного полотна белого цвета. Отличительными чертами верхней рубахи были узоры на вороте.

Бешмет

Поверх неё надевали особый кафтан — бешмет различных расцветок (длинный или укороченный). Без него также невозможно представить полноценный образ казака. Бешмет подпоясывали ремнём, на котором размещалось оружие.

Штаны

В зависимости от воинского звания, для пошива шаровар использовался соответствующий цвет: синий, красный.

Учитывая погодные условия, выбиралась подходящая ткань. Для лета использовалась более тонкая, для холодов – плотная и тёплая.

Обязательная деталь – ремешок (гашник), с помощью которого подпоясывались штаны на талии.

Папаха

В качестве головного убора использовалась папаха — важный атрибут повседневной жизни.

ВАЖНО! Уважительное отношение к одежде является важным принципом казака.

У жителей Краснодарского края считалось недопустимым ношение чужих вещей, особенно от умерших или погибших людей.

Женский костюм кубанской казачки

Главная особенность женского гардероба — большое количество элементов одежды, подчёркивающих красоту и неповторимую стать.

Богатство расцветок, украшения (браслеты, серьги, бусы), вышитые яркие рисунки отлично дополняли образ кубанской казачки, а приталенные силуэты подчёркивали все достоинства фигуры.

СПРАВКА. Для замужней женщины устанавливались ограничения в одежде. Обязательным было ношение платка и чулок в любое время года, а про рубашки с коротким рукавом можно было вообще забыть.

Праздничный

Праздничные национальные наряды состояли из блузки с длинным рукавом и юбки, которые украшались кружевами и узорами.

Вторым вариантом являлось платье (кубелёк), по внешнему виду напоминавшее камзол. Под него обычно надевали рубашку с воротником-стоечкой.

Хорошим дополнением были сапожки красного или чёрного цвета на небольшом каблучке — черевички.

Повседневный

В повседневной жизни отдавали предпочтение простой рубахе с воротником круглой формы, которая заправлялась в нижнюю юбку. Обе детали были белого цвета. Поверх надевали юбку любого цвета и «кохточку».

Для чего нужны неопреновые носки

Виды носков

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автор статьи:

Елена Евдокимова

Охотно берусь за нестандартные задачи, люблю необычные темы, над которыми читатель порой даже не задумывается. Для меня важно, чтобы моя работа была понятна человеку, а самое главное — полезна. Авторству готова посвятить всё своё время, поскольку отношусь к нему с огромной ответственностью и интересом. Основная цель для меня — сделать вашу жизнь немного проще и легче, поэтому всегда готова ответить на ваши вопросы

Основная цель для меня — сделать вашу жизнь немного проще и легче, поэтому всегда готова ответить на ваши вопросы

Задать вопрос автору

Костюмы народов Поволжья | Учебно-методический материал по окружающему миру (старшая группа) на тему:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №20» Энгельсского муниципального района Саратовской области

413102, Саратовская область., Энгельсский район, Приволжкий пгт.,ул. Мясокомбинат; 52-53-04

«Народный костюм – своеобразное отражение исторической памяти народа»

Воспитатель МАДОУ

«Детский сад № 20 »

Пилипенко Ольга Александровна

2015 год

г. Энгельс

Энгельс

Цель:

— исследование особенностей национального костюма;

— познакомиться с комплексами одежды народов Саратовской губернии на рубеже ХVІІІ – ХІХ веков.

Задачи:

— определить национальный состав жителей Саратовской губернии;

— выявить особенности русского национального костюма в Саратовской губернии.

Актуальность:

— быстрые темпы развития мира все больше удаляют нас от наших истоков;

— мы не знаем традиций наших предков, их быта;

— изучение истории костюмов одежды жителей нашей области, поможет глубже узнать историю нашего края, традиции, найти связь поколений.

Ход занятия

На память приходят строки стихов саратовского поэта Н. Палькина:

Листаю исторические книги,

Над летописями за полночь сижу,

Исследуя деяния великих-

Во всем одно и то же нахожу.

Одни и те же пламенные мысли,

Один и тот же мудрости завет:

В служении отечеству смысл жизни.

Все остальное суета сует.

Наш Саратовский край, один из самых многонациональных регионов России, славился всегда радушием и гостеприимством. В согласии и взаимопонимании здесь живут представители множества народов, и каждая народность имеет свои традиции и культуру. Все эти народы появились под влиянием различных обстоятельств. Массу населения всех городов и уездов стали составлять русские, немецкие колонисты, украинцы, мордва, татары, чуваши, башкиры, казахи.

Мы проникаемся интересом к исконным традициям представителей разных национальностей. В многоликом современном предметном мире произведения народного искусства особенно радуют глаз своей рукотворностью. Наша культура окрашена внимательным обращением к его богатым традициям, которые широко используются в творчестве современных мастеров и профессиональных художников. На их основе сложились различные художественные промыслы.

Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в народном костюме –наиболее массовом виде народного творчества, искусстве вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма.

Виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма.

Народный костюм – это своеобразное отражение исторической памяти народа, своего рода культурный код. По традиционному наряду можно безошибочно определить, из какой местности приехал человек. На Саратовщине на рубеже ХVІІІ – ХІХ веков сложились несколько комплексов народных костюмов. Они разделялись в зависимости от территории, на которой были распространены, а также возраста, национальности, социального статуса людей, носивших их. Несомненно, художественный облик каждого костюма индивидуален, и в то же время опирается на веками сложившиеся традиции.

Прежде чем перейти к описанию национальных костюмов, необходимо отметить, что костюмы, бытовавшие в нашей губернии, обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений.

Условия исторического развития определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С ХVІІІ века север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта. Именно поэтому в русском костюме северных народов национальные черты имеют глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний.

С ХVІІІ века север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта. Именно поэтому в русском костюме северных народов национальные черты имеют глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний.

Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Частые переселения жителей из-за набегов кочевников, а позже влияние соседних народов Поволжья обусловило частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Географическое положение Саратовской области определяет южнорусский комплекс одежды.

Русский национальный костюм Саратовской губернии.

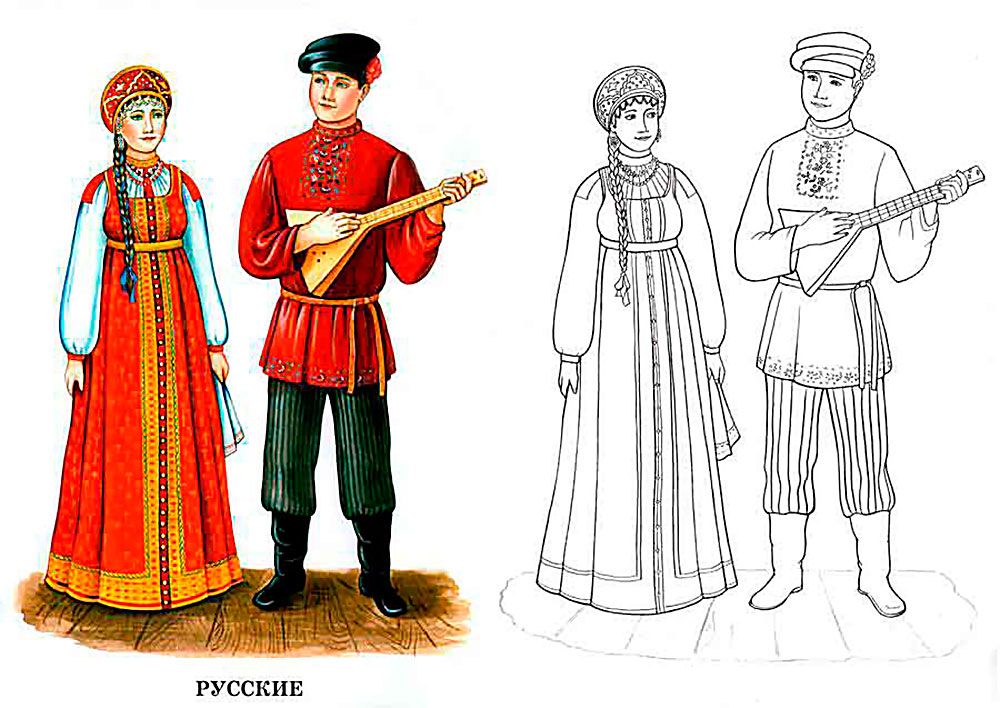

У русской национальной одежды многовековая история. В изготовлении одежды использовали яркие цвета. Облик русского человека испокон веков ярко характеризовала одежда. Внешний образ связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. (Рис. 1)

Женская одежда состояла из длинной рубахи с рукавами. (Рис. 2) Рубаха кроилась из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики – прямоугольные или клиновидные вставки. Для украшения рубахи использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые заполнялись вышивкой. Этот способ украшения применялся с тех времён, когда кусочки заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, нашивались как украшение. Кроме тканых, вышитых узоров, использовались разноцветные ленты, кружева, блёстки. Всё это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в произведение искусства.

Для украшения рубахи использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые заполнялись вышивкой. Этот способ украшения применялся с тех времён, когда кусочки заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, нашивались как украшение. Кроме тканых, вышитых узоров, использовались разноцветные ленты, кружева, блёстки. Всё это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в произведение искусства.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины. Но в старинном русском костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего сверху надевался сарафан, сшитый из нескольких кусков ткани, а также понева. (Рис. 3). Понева – это вид юбки, состоящих из трёх полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетёным узким пояском – гаишником; её носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном, поневы были тёмно-синего, тёмно-красного, реже чёрного цвета. Тёмное поле разделялось клетками, причём размер и цвет их зависел от традиций губернии, села или деревни, где ткались поневы. Поневы делились на праздничные и будничные. Пояс – «покромка» ткался на ткацком станке из разноцветных ниток. Концы его распушивались. (Рис. 4)

Тёмное поле разделялось клетками, причём размер и цвет их зависел от традиций губернии, села или деревни, где ткались поневы. Поневы делились на праздничные и будничные. Пояс – «покромка» ткался на ткацком станке из разноцветных ниток. Концы его распушивались. (Рис. 4)

Поверх рубахи и поневы надевали передник – «занавеску», завязывавшуюся сзади тесёмками – «мутозками». (Рис. 5)

Завершал ансамбль шушпан из шерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением (окантовкой вышивкой красным узором). Дополнялся костюм сложным головным убором. Различались две категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. (Рис. 6)

Именно эта деталь придавала конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части – своего рода чехла из кумача, ситца или бархата – Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень.

Мужская одежда обычно состояла из рубахи и штанов – «портов», поверх которых надевали верхнюю одежду «по сезону». Рубахи были широкими, длиной до колен, их носили на выпуск и обязательно подпоясывали поясом. Ворот соединялся тесёмками или металлическими застёжками «схватцами».

Рубахи украшали вышивками по подолу, рукавам и вороту. Это не только украшение, но, главное, вышивка была оберегом от зла, болезней и располагалась там, где открывался доступ к телу. (Рис. 7)

Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Свита надевалась через голову. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, праздничные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом – кожаный ремешок, а зимой – самые разнообразные шапки. Специфической одеждой была шуба. (Рис. 8)

Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. (Рис. 9)

Ноги обертывали онучами из белого «свойского» сукна или холста и надевали лапти, или чулки из белой шерсти и кожаные башмаки – коты.

Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья, янтарные бусы. Большой любовью пользовались крупные серьги и более мелкие. Своеобразным украшением были нежные подвижные «пушки» — шарики, сплетённые из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. (Рис. 10)

Изучив население Поволжья, можно сделать вывод, что русский женский костюм менялся вследствие заимствования элементов одежды из других народностей, например, из тюркских народов – лапти, надевающиеся на любую ногу, запоны «с грудью», халатообразная и безрукавная одежда, орнаментальные мотивы в местной вышивке, платки, повязывающиеся «по-татарски». (Рис.11, 12)

Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой.

Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды – многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объёмов, и каждый её вид частично закрывался другой, выделяясь орнаментами, виднелись рукава с более мелким рисунком.

Одежда как бы лепилась из нескольких простых объёмов, и каждый её вид частично закрывался другой, выделяясь орнаментами, виднелись рукава с более мелким рисунком.

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Национальный костюм – это бесценное достояние культуры народа, накопленное веками. Костюм каждого народа не является чем-то неизменным. Он развивается с учётом климата, географии и общественно-экономических условий. Кроме того, национальный костюм является неотъемлемым атрибутом народных обрядов, способствует сохранению традиций.

Погрузившись в истоки культуры народов Саратовского Поволжья, ощущается необходимость взаимоуважения и веротерпимости в отношениях между соседями, к исконным традициям представителей других национальностей.

Приложения.

Рисунок 1. Русские костюмы.

Рисунок 2. Женская длинная рубаха.

Рисунок 3. Сарафан.

Рисунок 4. Понева.

Рисунок 5 Передник.

Рисунок 6. Головные уборы женщин.

Повязка Сорока

Рисунок 7. Мужская рубаха и порты.

Рисунок 8. Верхняя одежда.

Рисунок 9. Душегрея, шубка.

Рисунок 10. Украшения, пояс.

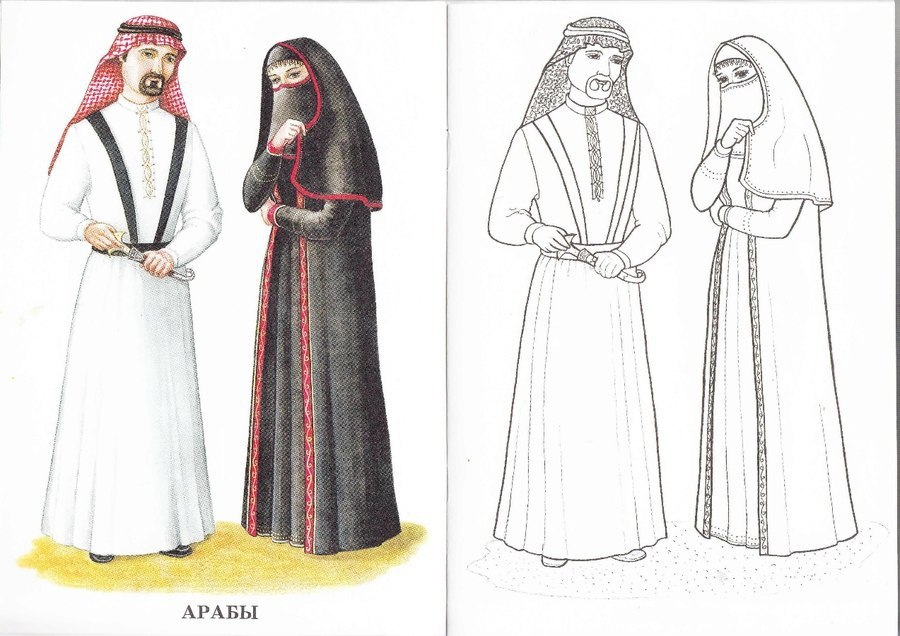

Рисунки 11,12.

Болгарский народный костюм – Мода ARTventures

Болгарский народный костюм носили в болгарских деревнях до начала 20 века. Эти предметы одежды изготавливались вручную в деревнях из местных материалов. Традиционными материалами являются лен, пенька, шерсть, шелк и хлопок.

Болгарские женщины сами шили свои костюмы. В возрасте пяти лет маленькие девочки начали учиться прясть колеса, шить, ткать и готовить приданое к свадьбе. С двенадцати лет до свадьбы их учили вышивать — это было высшим мастерством всех домашних ремесел. Вышивка имела большое символическое значение. Считалось, что он защищает человеческий организм от злых чар и духов. После замужества в прошлом невесту обычно отвозили в деревню мужа, взяв с собой приданое, частью которого был ее национальный костюм. Позже ее костюм был передан в подарок дочери.

После замужества в прошлом невесту обычно отвозили в деревню мужа, взяв с собой приданое, частью которого был ее национальный костюм. Позже ее костюм был передан в подарок дочери.

МОТИВЫ И ОРНАМЕНТЫ В БОЛГАРСКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ

Болгарские костюмы содержат много элементов и мотивов из языческих верований и легенд. Никто не носил одежду с полностью симметричными украшениями, потому что болгары считали полную симметрию дьявольским творением. Поэтому элементы часто добавлялись и удалялись, чтобы не было никакой симметрии. Это были преднамеренные ошибки, чтобы предотвратить сглаз.

Каждый регион Болгарии имеет свой костюм с уникальными, характерными мотивами. В орнамент болгарских костюмов вплетен особый код – в прошлом болгары использовали его для получения информации о семье тех, кто их носил, и районах страны, где они жили. В каждом костюме было свое послание.

Базовая структура одежды, которую мужчины и женщины носят в рабочие и праздничные дни, оставалась неизменной на протяжении многих сотен лет, пока городская мода и фабричная одежда не стали доступными.

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ

Болгарские народные костюмы состоят из штанов, рубашек, жилетов и поясов для мужчин и платьев и фартуков для женщин.

Обычно женские костюмы делятся на четыре категории: одежда с одним фартуком, одежда с двумя фартуками, туники и одежда Сая. Фартуки, платья и рубашки обычно вышиты в местных цветах и с народными мотивами. Красный цвет широко используется в болгарской народной одежде, но черный, зеленый и белый цвета также являются частью традиционной одежды.

Двухфартный женский костюм распространен в Северной Болгарии. Состоит из сорочки, двух фартуков (застегивающихся на талии, один надевается спереди, другой сзади) и пояса. Тонкая вышивка украшает большую часть рукавов, а также переднюю и заднюю части сорочки. Два фартука (или «портьеры») изготавливались из домашней тканой декоративной ткани – задний, ниспадающий складками и оборками, передний, состоящий из одной или двух частей с горизонтальной или вертикальной вышивкой.

Большая часть украшений одежды Saya находится на вырезе и рукавах. Костюм состоит из красочной сая (пальто) трапециевидного кроя, сорочки, фартука и пояса/пояса. Костюм сая был распространен в южной и юго-западной Болгарии. Украшение сосредоточено на груди и рукавах. Этот тип болгарского народного костюма сохранялся до середины 20 века в Южной Болгарии и Македонии. Преобладающими цветами были одноцветный белый, черный, синий и темно-синий 9.0029 saya платья из хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Костюм состоит из красочной сая (пальто) трапециевидного кроя, сорочки, фартука и пояса/пояса. Костюм сая был распространен в южной и юго-западной Болгарии. Украшение сосредоточено на груди и рукавах. Этот тип болгарского народного костюма сохранялся до середины 20 века в Южной Болгарии и Македонии. Преобладающими цветами были одноцветный белый, черный, синий и темно-синий 9.0029 saya платья из хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Soukman или туника была наиболее распространенным женским костюмом и характерна для юго-восточной Фракии. Состоит из сорочки, туники, фартука и пояса; Соукман чаще всего представляет собой платье без рукавов, хотя в некоторых местах оно имеет короткие или длинные рукава. Обычно полоски ткани сукман прикрепляются к проймам рукавов, образуя так называемые «хвосты», уменьшенные декоративные элементы прежних рукавов, утратившие свою утилитарную функцию. Типичное украшение наиболее заметно в нижней части платья и на вырезе. Фартук является центральным декоративным элементом платье сукмана. Он богато украшен и красочен, красиво контрастируя с базаром.

Он богато украшен и красочен, красиво контрастируя с базаром.

Костюм с одним фартуком можно увидеть в основном в районе Родоп. Он состоит из сорочки и одного завязанного на талии передника (либо узкого, цельного, либо более широкого, состоящего из двух частей) с довольно простым орнаментом. До первой четверти 20-го века это было в основном характерно для болгарских женщин-мусульманок в горах Родопы, поскольку было практичным и отвечало требованиям их повседневной трудовой деятельности. Для женщин Родопского региона характерно предпочтение светло-желтого и оранжевого, а также травянисто-зеленых оттенков, искусно сочетающихся в фактуре фартука

БОЛГАРСКИЕ НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ- АКСЕССУАРЫ

Ко всем видам женских костюмов относились особые прически и головные уборы с украшениями, шапками, шарфами и цветами. Обувь, перчатки, носки и шубы на зиму также были украшены очень впечатляющими региональными и местными специфическими предметами и вышивками.

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ

В то время как женские костюмы определяются формой и кроем платья, мужские костюмы делятся по форме и цвету верхней одежды на два основных типа: белые и черные.

«Белая» мужская одежда состоит из рубахи, узких или более свободных галифе или штанов, широкого пояса, пояса и верхней одежды из белого домотканого фриза. Верх одежды видоизменяет силуэт костюма, а его украшением служат линейные вышивки и цветные шерстяные ленты/тесьмы на груди и груди, на рукавах и штанах. Пояс – неотъемлемый элемент из богато орнаментированной ткани. Он преимущественно красного цвета, плотно обмотан вокруг талии.

«Черная» мужская одежда, типичная для региона Средних Родоп, состоит из рубашки, свободных шерстяных брюк темного цвета, пояса, пояса, шапки и верхней одежды (жилет или куртка с рукава) из черного шерстяного фриза. Предполагается, что самый ранний прототип состоит из длинной рубашки с юбками, спускающимися поверх белых шерстяных или хлопчатобумажных брюк, завязанных на талии поясом или ремнем. Этот консервативный стиль сохранялся долгое время, поскольку подходил для самых распространенных занятий – земледелия и скотоводства.

Я хотел бы услышать от вас в комментариях ниже. Какая традиционная одежда в вашей стране?

Какая традиционная одежда в вашей стране?

Большое спасибо за то, что читаете, смотрите и щедро делитесь.

:: Коллекция фотографий и рисунков регионального костюма Бланш Пейн :::

Главная » Коллекция фотографий и рисунков региональных костюмов Бланш Пейн » Историческая справка

Просмотреть коллекцию

Образцы поисковых запросов

- Мужские костюмы

- Женские костюмы

- Детские костюмы

- Чертежи образцов

- Акварель

Жизнь Бланш Пейн

Историческая справка о бывшей Югославии

Региональный костюм в бывшей Югославии

О проекте и благодарность

Другие ресурсы

Путеводитель по документам Бланш Пейн, 1930–1981

Поиск в коллекции картинной галереи Генри

Цифровые интерактивные галереи (DIG) художественной галереи Генри

Магистерская диссертация

Три женщины в костюмах Югославии

акварель, около 1930-1937 гг.

До Первой мировой войны Австро-Венгрия управляла территориями сегодняшних Словении, Хорватии, Воеводины и Боснии и Герцеговины, в то время как Османская империя контролировала Сербию и Черногорию до 1878 г., а Македонию до 19 г.12. «Люди идентифицировали себя в основном со своими историческими регионами или землями до девятнадцатого века, когда развитие капитализма и интеграционные процессы привели к рождению современных национальных идентичностей, так что словенцы, хорваты, сербы, боснийские мусульмане (современные боснийцы), Македонцы и черногорцы начали идентифицировать себя как этнические нации». Также в это время возродился интерес к региональной одежде, что совпало с романтизированным и идеализированным представлением о крестьянском прошлом, которое укрепилось в идее «нашего платья», символизирующего национальную идентичность.

В 1918 году Сербия и Черногория объединились с южнославянскими территориями бывшей Австро-Венгерской империи, в результате чего образовалось Королевство сербов, хорватов и словенцев.

«Память» и слава их древних государств представляют собой не только мифические основы этих (этнических) наций, но и исторические основы их нынешних национальных государств.Хотя конкретные обстоятельства и исторические события в разных частях этой территории включали иностранное правление разных империй-гегемонов, что привело к специфической этнической идентичности и формированию отдельных современных этнических наций, как ни странно, мифы и воспоминания об общем этническом происхождении и этническом родстве выжили и нашли их отражение в появлении «югославской идеи» в девятнадцатом веке…

Несмотря на это стремление к объединению, напряженность между различными этническими группами сохранилась и усилилась, когда Королевство Югославия отказалось признать этнический и политический плюрализм и признать права этнических меньшинств, как оно обещало в нескольких соглашениях. Однако, несмотря на постоянное смещение политических границ, народная культура того времени отражала индивидуальную этническую идентичность, особенно через характерный региональный костюм. После распада Югославии на независимые страны возродился интерес к культурному наследию, особенно к региональным костюмам и мероприятиям, таким как традиционные танцы и фестивали.

Региональный костюм в бывшей Югославии

Женщины в костюмах (православные),

Яйце, Босния и Герцеговина (бывшая Югославия),

около 1930-1937

Во времена Королевства Югославия (1929-1941), Югославия состояла из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Сербии, в которую входили Косово и Македония (тогда известной как Южная Сербия), и Словении. Страны, входившие в состав бывшей Югославии, в свою очередь, состоят из множества народов, которые также исторически находились под влиянием друг друга и более крупных пограничных держав, таких как Австро-Венгерская империя, Италия и восточные земли. Люди были южнославянскими и говорили на словенском, хорватском, сербском или македонском языках. Было два алфавита, римский и кириллица. Существовали три основные религии: католицизм, сербская или македонская православная церковь и ислам. Кроме того, здесь проживало неславянское население, в том числе албанцы, венгры, румыны и турки.

Хотя раньше женщины шили одежду вручную, которую меняли и носили на протяжении всей жизни, ко времени Второй мировой войны региональный костюм в основном носили только для фестивалей и традиционных танцев. Различные факторы влияют на региональный костюм, в том числе социальное положение, семейное положение, возраст и время года, а также взаимодействие с другими странами и влияние новых технологий, ставших результатом индустриализации. В бывшем феодальном обществе были введены законы о роскоши, которые ограничивали дизайн костюма, но как только они были отменены, сельская одежда стала более сложной и своеобразной из-за географической изоляции. В каждой деревне были очень своеобразные обычаи и костюмы, независимо от политических границ.

Тем не менее, региональный костюм из бывшей Югославии имел несколько общих черт. Костюм, как правило, был сделан из льна или шерсти, первоначально сотканных вручную, но позже его заменили тканью, купленной в магазине. Благодаря изменениям в технологии стали доступны новые (нетрадиционные) виды материалов и красителей.

Женский костюм состоял из рубашки до щиколотки, юбки и блузки (разной длины) или платья, в зависимости от географического региона. В некоторых регионах женщины носили длинные мешковатые брюки. Поверх нижнего белья женщины надевали один или два фартука, затем пальто, которое варьировалось по стилю от короткого до длинного, без рукавов или с длинными рукавами. Аксессуары включали пояс или пояс, леггинсы или чулки и обувь из мягкой кожи. Слои будут добавляться и удаляться, чтобы отразить климатические условия определенного сезона.

Головные уборы также варьировались от маленьких шапочек и сложенных платков до искусно обернутых головных уборов или лент. Прически варьировались в зависимости от местоположения деревни, семейного положения или возраста, и женщины часто вплетали в волосы цветы или монеты в знак женственности. Много раз женщины носили вышитые сумки и носили ожерелья из монет или одежду, украшенную монетами. Такая одежда часто была приданым молодой девушки. Женский костюм обычно различался по цвету, что иногда указывало на семейное положение.

Мужской костюм, как правило, состоял из хлопчатобумажных или шерстяных брюк, которые могли быть облегающими или свободными, с ремнями или поясами, леггинсами и чулками, которые носили с обувью из мягкой кожи, рабочей обувью или ботинками для особых случаев (в некоторых регионах). Носили различные виды головных уборов, в том числе шапки и фески. Поверх одежды мужчины носили различные слои жилетов, длинных пальто и шуб с капюшоном или овчины, которые часто были сильно вышиты или украшены металлической нитью.

Хотя конкретные обстоятельства и исторические события в разных частях этой территории включали иностранное правление разных империй-гегемонов, что привело к специфической этнической идентичности и формированию отдельных современных этнических наций, как ни странно, мифы и воспоминания об общем этническом происхождении и этническом родстве выжили и нашли их отражение в появлении «югославской идеи» в девятнадцатом веке…

Хотя конкретные обстоятельства и исторические события в разных частях этой территории включали иностранное правление разных империй-гегемонов, что привело к специфической этнической идентичности и формированию отдельных современных этнических наций, как ни странно, мифы и воспоминания об общем этническом происхождении и этническом родстве выжили и нашли их отражение в появлении «югославской идеи» в девятнадцатом веке…