Наличники русской избы картинки | Домострой

Идея сделать раскраску с наличниками появилась давно, однако для того, чтобы ее воплотить — отрисовать реальные наличники — потребовалось немало времени!

Поэтому вам можно не рисовать наличники самим а приобрести уже готовую книжку-раскраску с наличниками:

Или, для начала, распечатать и раскрасить некоторые из здесь представленных.

Нарисовать все эти наличники мне одному было бы не по силам, поэтому огромное спасибо Матвею, с сайта Ornamentov.net, который давно занимается отрисовкой узоров на резных наличниках, и который согласился предоставить несколько чертежей для нас и наших детей!

По своему опыту могу сказать, что одному ребенку можно не распечатывать сразу двадцать окошек. Лучше подкладывайте их по одному: удовольствия, будьте уверены, гораздо больше!

Эта запись также доступна на: Английский

Скажите, а в электронном виде книжка есть ?

ой я ошиблась ставлю 5+ потомучто я нашла как зделать чтобы была большая картинка и узоры тоже были большими нада на картинку нажать и таже перелиставать можно но не удобно ссори за 3))

3 потомучто не ахти мелкие и очень мелкие узоры фу

Нарисуйте побольше тогда будет на 5 а сейчас на 3

Здравствуйте! Иван, меня очень смущает то, что до сих пор нет никакой от вас информации, ни об отправке, ни номера для отслеживания посылки. На сайте в личном профиле также в закладке о личных заказах статус “новый”…если у вас так плохо налажена работа с клиентами по заказам, зачем тогда такая услуга ? Также я отправляла письма на ваш е-майл, вы на них не отвечаете.

Татьяна, здравствуйте!

Ваша бандеролька, как я уже написал вам ниже, отправилась к вам еще 15-го января, о чем я вам и написал в тот же день. Думал, что раз вы не отвечаете, значит получили письмо.

Так что теперь уже видимо совсем скоро придет!

Бандероль получила 28 января, письма от вас действительно не было((( спасибо!

Ну не беда, главное, что всё дошло 🙂

Спасибо, что написали!

Интересует статус моего заказа №354 оформлен 03 января. Писала вам на е-майл – ” ни ответа ни привета”

Писала вам на е-майл – ” ни ответа ни привета”

Татьяна, здравствуйте!

Хорошо, что вы сюда написали, я вам в почту отвечал, но видимо письмо затерялось, прошу прощения.

Все заказы, оформленные в период праздников, отправлю как только вернусь домой, 15-го числа! Я вам пришлю треккер-код, по которому можно будет отслеживать ход бандероли на сайте.

Если в почте письма до 16-го числа не будет, стукните пожалуйста сюда, пришлю его вам каким-нибудь другим способом.

Большое спасибо за наличники. Я их очень люблю и тоже фотографирую. Мы с учениками ездили в Городец (там очень много домов с наличниками) и детям давалось задание нарисовать свои наличники. Сейчас мои повзрослевшие ученики готовятся к зачету по МХК “Искусство Древней Руси”. И на теме: “Деревянное зодчество Древней Руси” я хочу дать им Ваши рисунки раскрасить. Релаксация.:))))

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

Ооочень рад, что вам нравится!

Так здорово, что ребята видят наличники и изучают… Завидую им белой завистью 🙂

А в раскрашивании и действительно есть какая особая медитация-релаксация))

большое спасибо. для работы пригодится

Очень рад!

А для какой работы, если не секрет?

Я учитель изобразительного искусства. В пятом классе есть тема “Убранство русской избы”, говорим о наличниках. Живу в краснодарском крае, красивый наличник у нас редкость, тем более сейчас в пластиковый век. Ваши рисунки – настоящий подарок.

Как здОрово, что у вас есть такая тема! Спасибо!

Отличная идея! мне раскраски очень понравились. спасибо!

Чудо, чудо могли ведь и растерять. Будем раскрашивать и мечтать об отделке

О, спасибо. Я сама буду раскрашивать. Не хуже, чем мандалы 🙂

Идёт приём заявок

Подать заявку

Для учеников 1-11 классов и дошкольников

Описание презентации по отдельным слайдам:

5 класс учитель ИЗО Польховская Оксана Владимировна Ставни и наличники «Мир русской избы»

Фасад – лицевая сторона дома. Окно – символ человеческого бытия.

Окно – символ человеческого бытия.

Око (очи) окно Око- тоже, что и глаз

Через передние окна в избу входили свет солнца, новости деревенской жизни. Окно связывало мир домашней жизнь с внешним миром, и поэтому так торжественно – наряден был декор окон.

До XX века окна в русских избах не открывались. Проветривали избу через дверь и дымник. Ставни защищали избы от непогоды и лихих людей. Закрытое ставнями окно днем могло служить «зеркалом».

Деревянное кружево – богатство России

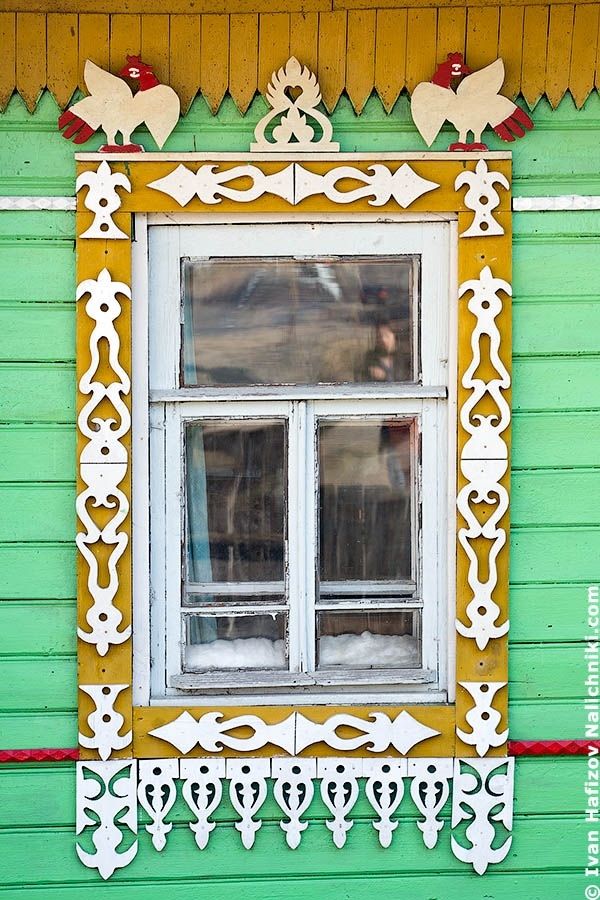

Наличник — декоративное обрамление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных планок, выполненный из дерева и обильно украшенный резьбой.

Наличник – украшение окна В узорном убранстве можно увидеть символические образы солнца, растений, птиц, животных, фантастических существ, которые олицетворяли землю, небо и водную стихию.

Лев. Фрагмент доски для наличника.

Верхняя часть наличника – кокошник Элементы декора окон (пропильная и накладная резьба): Солнце Розетка Трилистник Завиток Ветка

Элементы декора (глухая резьба): Солнце Розетка Ветка Звездочка Ромбики Завиток

Нижняя часть наличника — фартук

Ставни — закрывающее окно дощатое полотно. Ставни делают резными или расписными. Главная задача ставень — уберечь внутренние помещения от сквозняков и непогоды.

Основные части наличника

Современные наличники и ставни

г. Кунгур с.Троицк Кунгурский район

г. Пермь г. Ныроб

с. Покча Чердынского района

г. Чердынь В Добрянке

Практическая работа «Окно деревенского дома» Нарисуй окно (ставни, наличники) используя линейку. Придумай свой рисунок и укрась ставни и наличники.

Данная презентация может пригодиться на уроках изобразительного искусства в 5 классе при изучении Русской культуры по программе Неменского Б.М. Существует очень много вариантов презентаций по этой теме, я же хочу предложить свой вариант. Прошу не судить строго, но мне мой вариант очень нравится для проведения уроков.

- Польховская Оксана ВладимировнаНаписать 2655 03.12.2017

Номер материала: ДБ-924972

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

В России и сегодня сохранилось много домов, впечатляющих деревянными узорами на оконных наличниках. Это тонкое искусство передавалось от мастера к мастеру, и по сей день редкий дом с резными наличниками оставит кого-то равнодушным. В нашем обзоре интереснейшие образцы деревянного зодчества, рассматривать которые можно бесконечно.

Такими были оконные наличники до 17-го века.

Резные наличники в русских домах всегда были не только эстетическим элементом, но и оберегом, который был призван оберегать дом от проникновения в него «тьмы и навьев». Поэтому главными мотивами резьбы было изображение природных сил — «тверди небесных», «хлябей небесных» и Солнца, встречались и реалистичные изображения животных.

Сложная резьба на оконных наличниках.

Оформление окна дома — своеобразная картина мира. В верхней части небо, которое в славянских поверьях было 2-х уровневым: «нижнее небо» называли «небесными хлябями», а верхнее – «небесной твердью». Небесная хлябь – символ плодородия и живительной влаги — изображается как волнистая линия или отчетливые полукружья и могла «стекать» по краям окна, изображаясь в виде капелек.

Небесная хлябь – символ плодородия и живительной влаги — изображается как волнистая линия или отчетливые полукружья и могла «стекать» по краям окна, изображаясь в виде капелек.

Нижняя часть деревянного наличника должна была символизировать «твердь земную», а поэтому часто имела изображения вспаханного и засеянного поля (ромбы с точками внутри и двойные перекрещивающиеся полосы). Боковые части наличника называли «полотенцами».

Солнышко садится и снова восходит.

Наличник как оберег.

Все части наличника соотносятся со сторонами света и с временами года, а при нанесении на них определённых символов важную роль отыгрывает местоположение самих символов.

Так, самым. Пожалуй, частым, является размещение на всех частях наличника солярных символов. Как правило, для изображения солнца использовали ромб. Он мог помещаться в любой части наличника, а иногда и сразу и сверху, и справа, и слева, и даже внизу. В такой комбинации символ обозначал смену времён года и дня и ночи. В нижней же части наличника ромб (вытянутый) обозначал поле.

Солнце изображалось на наличниках и как равносторонний крест, так называемый «глаз с неба» (как правило, в верхней части наличника), и как небольшой полудиск с лучами. Для древних славят Солнце ассоциировалось с энергией, мощью, силой, было оберегом против всякой нечисти. Такие изображения отражают и представления славян о мироустройстве – в центре солнце, олицетворяющее высшую силу и дарующее жизнь. Правда, в наличниках советского времени солнце заменил «цветочек» или пятиконечная звезда.

Не менее важны в украшении наличников и громовые знаки, традиционно сопровождающие Солнце. Выглядит громовой знак как 6-угольная или 8-угольная звезда, вписанная в круг. Славяне называли этот символ громовым или Перуновым знаком, громовым колесом или коловратом. Этот знак – символ мужества, доблести и магический знак русского воинства. Иногда этот знак обозначал смену дня и ночи.

Встречаются на наличниках и реалистичные изображения птиц (утки и лебеди) и лошадей. В славянской мифологии конь был «носителем» солнечного диска. Поэтому его изображали в верхней части наличника, а птиц, уносивших солнце на закате – в нижней части.

Почти сказочное окошко.

Рассматривая наличники, можно увидеть много интересного, но при этом стоит всегда помнить, что трактовки изображений в разных регионах России могут быть совершенно разными, что связано с историей, последующим перениманием и адаптацией к собственной культуре разными народами.

Главные секреты окон в русской избе.

Чем мы, русские, отличаемся от англичан? Конечно, языком, антропологией, культурой и прочим. Но ключевое отличие – в окнах. Окнах русских домов и британских.

Русское «окно» происходит от слова «око». То есть окно является своего рода органом чувств жилища. Происхождение же английского window, что нетрудно определить, как-то связано с ветром (wind). Если быть более щепетильным в переводе, то window можно трактовать, как устройство для создания сквозняков. То бишь, ни о какой визуальности, здесь речи не идет. Если же переводить «английское окно» в соответствие с «домовой» системой органов чувств, то window – это, несомненно, орган дыхания (нос или рот).

Итак, британцы жили со встроенными «носами» в течение нескольких столетий, пока в середине XVII века на острове не активизировались пуритане – протестантская секта. И вот они-то, что называется, «натянули глаза на нос». У английского окна изменилась органическая функция. Отныне окна тоже стали глазами, однако, не дома, а общества. Как известно, пуритане выступали за полную прозрачность частной жизни членов общины, поэтому окна занавешивать было строго запрещено. Любой честный христианин в порыве подозрительности должен был иметь возможность проверить, а правильно ли живет его собрат.

С трудом англичане отбились от пуритан – те уехали «надзирать» за океан, и на окна некоторых британцев вернулись шторы. Правда, привычка все-таки осталась: в некоторых городках Шотландии до сих занавес на окнах считается дурным тоном. А в «братском» протестантском Амстердаме и лютеранском Стокгольме до недавнего времени содержался строгий запрет на шторы.

Правда, привычка все-таки осталась: в некоторых городках Шотландии до сих занавес на окнах считается дурным тоном. А в «братском» протестантском Амстердаме и лютеранском Стокгольме до недавнего времени содержался строгий запрет на шторы.

Теперь о русской «оконной» традиции. Как уже говорилось, у нас окно исполняло роль ока. Пространство русского дома символизировало внутренний мир человека. Непрошенное вторжение в жилище извне считалось великим кощунством. Как, собственно, и подглядывания в окна. Роль «надзирателей» же выполняли иконы, которые мобилизовали людей на праведный образ жизни куда больше, нежели чьи-то другие глаза.

При этом дверь русской избы все время была открыта для гостей. Это было связано с библейским сюжетом, когда Аврааму явились три ангела в образе путников. Поэтому русская изба всегда была готова к встрече Троицы. Именно с этим связано то, что в фасаде традиционного русского дома именно три окна.

Русские окна служили не для того, чтобы смотреть с улицы в дом, как у протестантов, а, напротив, для взора из избы на сотворенный Господом мир. Иными словами окна в русской традиции являются «глазами» жителей дома. В протестантской же культуре окна служат глазами общества. Пуританский дух надзора за людьми перенесся и на современную англо-саксонскую политическую традицию. Корни либеральной идеологии — прозрачность граждан, открытое общество, все эти бесчисленные наблюдатели на выборах, контроль за «государствами-изгоями» — лежат именно в привычке заглядывать в чужие окна. И нам остается только уповать на то, что когда-нибудь они там узрят Святую Троицу.

Символы в резных элементах русской избы

Деревенский дом — это своеобразная колыбель крестьянской России. Еще в начале 20 века большинство населения страны жили в селах и многочисленных деревнях в деревянных домах. В деревенских избах рождались и прожили свои жизни десятки поколений простых русских людей, трудом которых создавалось и приумножалось богатство России.

Естественно, что в нашей стране, изобиловавшей лесом, самым подходящим материалом для строительства были обычные деревянные бревна. Деревянного дома, построенного по всем правилам, хватало для жизни двух, а то и трех поколений. Считается, что время жизни деревянного дома не менее ста лет.

На бескрайних просторах России крестьянский дом в разных областях может существенно отличаться по форме, конструкции, строительным традициям его внешней отделки, разными декоративными деталями, рисунками резьбы и т.д.

Дом снаружи делился на три яруса:

Третий ярус — крыша, фронтон ( символизирует небо, небесный свод )

Второй ярус — часть сруба ниже фронтона ( часть дома, где живут люди, символизирует мир людей )

Первый ярус — подклет, или подклеть, подпол

( символизирует подземный мир, землю предков )

Каждый ярус украшался по определённым правилам.

Над торцовыми стенами дома возводили треугольные фронтоны.

На них укладывали слеги — горизонтально расположенные брёвна, идущие вдоль боковых стен.

Концы слег закрывала причелина — специальная доска ( от древнерусского «чело» — лоб ).

Крышу покрывали тёсом.

Крыша, как небесный свод

В оформлении крыши символизируется легенда о боге Солнца летящем по небу в золотой колеснице, отражение которой мы находим в разных элементах оформления дома.

На самом верху, на главном бревне крыши – охлупне круто выгнуты шея и грудь коня — птицы. Конь, как и птица, древний образ солнца. Скаты крыши напоминали крылья. «Конь, как в греческой, египетской, римской мифологии, есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице»,

Конь, как и птица, древний образ солнца. Скаты крыши напоминали крылья. «Конь, как в греческой, египетской, римской мифологии, есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице»,

Причелины украшали скаты крыши, символизируя «небесные хляби». Наши предки считали, что над твердью земли находится твердь неба с солнцем, выше солнца и луны — «хляби небесные», где находятся и откуда проливаются на землю огромные запасы воды. Древние земледельцы именно так представляли картину мира. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды. Волнистые линии резьбы, изображенные иногда в два-три ряда отражали глубинность «хлябей», небольшие кружки – символизировали капли воды.

Полотенце — резная доска, свисающая со стыка причелин.

Конек и солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, левый конец причелин – утреннее восходящее, а правый – вечернее заходящее. Солнце показано в своем ежедневном движении по небосводу. Солнечные розетки изображались в виде круга с шестью радиусами (колесо Юпитера), круга с крестом внутри или круга с восемью лучами. Рядом с символами солнца присутствуют знаки земли и поля ( ромб или квадрат, прочерченные вдоль и поперек ).

Окна — глаза дома

Окна – это глаза дома. Их украшали наличниками и ставнями. Закрытые ставни говорили о том, что все спят, или дома никого нет. Окно связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так наряден декор окон. Но окна — это не только выход наружу, но и возможность попасть внутрь.

Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье сытость и

тепло, безопасность и здоровье. Как он мог это сделать? Один из способов

защиты — окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не

только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они

защищали дом от нечистой силы. Наличники украшали русалки-берегини, диковинные птицы, гривастые львы-собаки… Все они олицетворяли небесную сферу, водную стихию. Образы животных порой едва угадываются, насколько декоративно они решены, словно перерастают в растительный узор. Дополняли декоративную композицию знаки воды, солнца и матери-земли.

И наличники не

только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они

защищали дом от нечистой силы. Наличники украшали русалки-берегини, диковинные птицы, гривастые львы-собаки… Все они олицетворяли небесную сферу, водную стихию. Образы животных порой едва угадываются, насколько декоративно они решены, словно перерастают в растительный узор. Дополняли декоративную композицию знаки воды, солнца и матери-земли.

Все эти узоры и образы когда-то имели определенный смысл, являясь по своей сути охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. Но со временем они утратили для нас магическое значение и суть их забыта. Древние архаичные узоры превратились в декоративные элементы, разбавленные современным орнаментом, не связанным с прошлым их смыслом. Прочесть эти орнаменты, понять их глубинный смысл и разгадать магические заклинания в настоящее время очень сложно. Именно поэтому они так к себе манят…

3. Традиционные интерьеры жилой части крестьянского дома | Традиционная культура русских Заонежья| Электронная библиотека

Жилая часть крестьянского дома конца XIX – начала XX вв. состояла из жилых и подсобных помещений. К жилым относились избы, горницы, в домах зажиточных крестьян – залы, светелки. К подсобными – кладовые, чуланы, сени, чердак. Главной особенностью убранства жилой части крестьянского дома была его традиционность: каждому помещению были присущи свои функции, что определяло особенности их обстановки и состав утвари. Вместе с тем, отвечая образу жизни и насущным потребностям обитателей дома, они не оставались абсолютно неизменными.

Жилая часть дома могла разделяться на две половины – летнюю и зимнюю. Количество комнат могло быть различным, это зависело и от хозяйственно–бытового уклада семьи, и от материальных возможностей владельцев строения, и, до некоторой степени, от семейных традиций.

1. Изба.

Организация внутреннего пространства. Назначение помещения. История формирования внутреннего пространства уходит в те далекие времена, когда словом «изба» («истба», «истопа») называли отапливаемое жилое помещение, тем самым как бы противопоставляя его всему остальному, холодному нежилому пространству, окружавшему человека («Толковый словарь» В.Л.Даля сообщает, что «изба есть не что иное, как сокращенное и испорченное слово истопка»). В старину это был небольшой сруб на 7–8 венцов, над которым настилали потолок, а над ним ставили крышу на один или два ската. Внутри, у входа, складывали печь, вдоль стен встраивали лавки. Свет проникал через небольшое окошко. В ходе эволюции крестьянского жилища в его структуре стали появляться дополнительные помещения, как хозяйственные, так и жилые. При этом название «изба», а вместе с ним и архаичная организация жилого пространства, и традиционные функции этого помещения, прочно закрепляется за теми комнатами, где ставилась русская печь. С течением времени внутреннее убранство изб, конечно, постепенно менялось, поскольку менялись реальные жизненные потребности крестьянской семьи, но, вместе с тем, во многом оно продолжало сохранять свои архаичные черты.

В конце XIX – начале XX вв. изба – это довольно просторное помещение, где спали, готовили пищу, ели, выполняли различные хозяйственные работы, рукодельничали, нянчили детей… В избе мог работать ремесленник, если его занятие не требовало громоздкого оборудования или специального помещения. Здесь размещалась часть необходимой в быту утвари, рабочий инструмент, приспособления для производства некоторых видов хозяйственных работ.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Внутреннее убранство крестьянских изб. В различных районах Заонежья (и не только Заонежья) оно отличалось традиционным составом предметов обстановки и утвари, а также их строго определенным, фиксированным положением. В описании крестьянской избы, сделанном П.

Традиционно справа или слева от входной двери, в так называемом печном углу, стояла большая русская печь. Складывали ее на мощном деревянном основании – «опечье». Топили один раз в день. В заонежских домах печное устье чаще было обращено к стене, противоположной входу. Со стороны входа, вплотную к печи, находился «рундук» – невысокий деревянный ящик, под ним – лесенка, ведущая в подклет. Ставень, который закрывал люк рундука, назывался «подпольница». Над рундуком – широкая полка – «прилавок», а сбоку – шкафчик для чайной посуды. Выше прилавка в печи имелись углубления – «печурки», где сушили носки, варежки или рукавицы. На прилавок, в угол, ближе к теплу, обычно ставили деревянную квашню для теста, с тем, чтобы оно скорей подходило. Вымытую чистую квашню в перевернутом виде выставляли на лавку. Зимой на прилавке стояли шайки для пойки телят (шайка – вид бондарной посуды с одной вертикальной ручкой). Со стороны прилавка, рядом с печью, на стену вешали безмен, а в зимнее время – хомуты, мокрую одежду. На печи хранили заготовленную в большом количестве колотую лучину, а также «карды» для чесания шерсти и «щети» для чесания льна. Здесь сушили валенки, непряденую шерсть, которую складывали в лучинные корзины с низкими бортами, а иногда чесаный лен. На печи у стены держали «рубель» – приспособление для разглаживания холстов, полотенец, рубах и т.д. Со стороны устья, наверху, хранились ухваты, лопата – «пекло» и сковородник. Под потолком устраивались так называемые «грядки» – одна, две или три слеги, которые одним концом врубались в полку–воронец, а вторым – в стену. Назначение гряд могло быть самым разным: на них сушили одежду, подвешивали в связках лук на зиму, вешали скатерть, которую стелили на стол перед обедом, хранили лучинные корзины, иногда сушили овечьи шкуры. За грядку зацепляли кочергу с длинной ручкой. В маленькой нише над устьем хранились спички, могла стоять солонка и масленок для растапливания масла. Выступающая перед устьем часть печи называлась «шесток». На шестке или в печи всегда стоял чугунок или котел с теплой водой для мытья посуды. Посуду мыли, обычно, в деревянной лохани или в медном тазу, которые днем держали на прилавке, а ночью – на шестке. Чайную посуду могли мыть в чашках–полоскательницах. Под шестком, в углублении, хранилась сковорода. На стене, рядом с устьем печи, висели щипцы для углей и камней, совок для выгребания углей из печи и самоварная труба. Рядом с печью, на больших деревянных гвоздях, могли висеть сечка и медные котлы. На одной из фотографий 1926 г. видно, что на полу у печи стоит деревянное корыто, полное камней, предназначенных для нагревания воды при стирке и выпаривании деревянной посуды. Здесь же ставили тушилку для углей и самовар на скамеечке. Вплотную к печи, а именно, к углу, выходящему к центру избы, ставился «припечной» («печной») столб. В него вбивали «светец» – кованый железный зажим, в который вставлялась лучина. К нему же подвешивали и рукомойник. Под рукомойником стояла лохань для грязной воды. Рядом с рукомойником, на конике, висела «рукотерка» – кусок грубого домотканого холста для вытирания рук, а полотенце для лица – «утиральник» находилось на вешалке – «гвоздильне», рядом с обеденным столом.

На печи у стены держали «рубель» – приспособление для разглаживания холстов, полотенец, рубах и т.д. Со стороны устья, наверху, хранились ухваты, лопата – «пекло» и сковородник. Под потолком устраивались так называемые «грядки» – одна, две или три слеги, которые одним концом врубались в полку–воронец, а вторым – в стену. Назначение гряд могло быть самым разным: на них сушили одежду, подвешивали в связках лук на зиму, вешали скатерть, которую стелили на стол перед обедом, хранили лучинные корзины, иногда сушили овечьи шкуры. За грядку зацепляли кочергу с длинной ручкой. В маленькой нише над устьем хранились спички, могла стоять солонка и масленок для растапливания масла. Выступающая перед устьем часть печи называлась «шесток». На шестке или в печи всегда стоял чугунок или котел с теплой водой для мытья посуды. Посуду мыли, обычно, в деревянной лохани или в медном тазу, которые днем держали на прилавке, а ночью – на шестке. Чайную посуду могли мыть в чашках–полоскательницах. Под шестком, в углублении, хранилась сковорода. На стене, рядом с устьем печи, висели щипцы для углей и камней, совок для выгребания углей из печи и самоварная труба. Рядом с печью, на больших деревянных гвоздях, могли висеть сечка и медные котлы. На одной из фотографий 1926 г. видно, что на полу у печи стоит деревянное корыто, полное камней, предназначенных для нагревания воды при стирке и выпаривании деревянной посуды. Здесь же ставили тушилку для углей и самовар на скамеечке. Вплотную к печи, а именно, к углу, выходящему к центру избы, ставился «припечной» («печной») столб. В него вбивали «светец» – кованый железный зажим, в который вставлялась лучина. К нему же подвешивали и рукомойник. Под рукомойником стояла лохань для грязной воды. Рядом с рукомойником, на конике, висела «рукотерка» – кусок грубого домотканого холста для вытирания рук, а полотенце для лица – «утиральник» находилось на вешалке – «гвоздильне», рядом с обеденным столом.

От припечного столба под прямым углом расходились полки – «воронцы», которые назывались «пирожный» и «полатный» (интересно отметить, что, несмотря на существовавшее название воронца, только в двух заонежских домах исследователями было отмечено наличие полатей – дощатых настилов под самым потолком, на которых спали, в подавляющем большинстве случаев они отсутствовали). Воронцы условно делили свободное пространство избы на три неравные части. У входа, перед палатным воронцом (его местное название – «мужской», «хозяйский»), так называемый дверной угол. Здесь могли ставить кровать или стол–курятник (кровать могла стоять и в так называемом «малом» углу – см. далее. В зависимости от месторасположения кровати, курятник ставился или у двери, или в малом углу, перед печью). Рядом с курятником, а иногда у прилавка, стоял чан для воды. Чан могли передвигать с места на место, так как под ним скапливалась сырость, отчего мог испортиться пол. Чан находился в избе зимой, летом его выносили в сени. На полатный воронец клали шапки и рукавицы. Здесь же стояли берестяные корзины – «кужонки» с мукой и сущиком, берестяные коробки с солью, пустые медные котлы, перевернутые вверх дном. Второй воронец, пирожный, отделяет так называемый «задний» («малый», «меньшой») угол. Существовал обычай размещать на пирожном воронце молочные горшки, куда наливалось молоко для быстрейшего скисания, также на него ставили хлеб и пироги, после того, как они были вынуты из печи. В малом углу, напротив устья печи, мог стоять хозяйственный столик, над ним традиционно навешивали посудник. В посуднике держали горшки – «роговатики», глиняные тарелки и миски. Здесь же лежала поварешка – «уполовник», стояла кофемолка. Ложки могли храниться в ящичках посудника, обеденного стола, в шкафу у рундука, в кужонке на прилавке. Вилки хранились в специальном приспособлении рядом с печью, на стене. Это была деревянная планочка, слегка отстоящая от стены на деревянных штырях, за которую и затыкались вилки. На стене мог висеть шкафчик для чайной посуды. Также здесь ставили сундуки, в которых хранили повседневную одежду. Третья часть избы, ограниченная двумя воронцами, была наиболее светлой и просторной. Угол, образованный двумя внешними стенами, в которых прорублены окна, называли «красный» или «большой». Здесь помещался киот с иконами. Помимо образов Xриста и Богородицы в нем могли быть и образы наиболее чтимых святых, чаще всего св.

Воронцы условно делили свободное пространство избы на три неравные части. У входа, перед палатным воронцом (его местное название – «мужской», «хозяйский»), так называемый дверной угол. Здесь могли ставить кровать или стол–курятник (кровать могла стоять и в так называемом «малом» углу – см. далее. В зависимости от месторасположения кровати, курятник ставился или у двери, или в малом углу, перед печью). Рядом с курятником, а иногда у прилавка, стоял чан для воды. Чан могли передвигать с места на место, так как под ним скапливалась сырость, отчего мог испортиться пол. Чан находился в избе зимой, летом его выносили в сени. На полатный воронец клали шапки и рукавицы. Здесь же стояли берестяные корзины – «кужонки» с мукой и сущиком, берестяные коробки с солью, пустые медные котлы, перевернутые вверх дном. Второй воронец, пирожный, отделяет так называемый «задний» («малый», «меньшой») угол. Существовал обычай размещать на пирожном воронце молочные горшки, куда наливалось молоко для быстрейшего скисания, также на него ставили хлеб и пироги, после того, как они были вынуты из печи. В малом углу, напротив устья печи, мог стоять хозяйственный столик, над ним традиционно навешивали посудник. В посуднике держали горшки – «роговатики», глиняные тарелки и миски. Здесь же лежала поварешка – «уполовник», стояла кофемолка. Ложки могли храниться в ящичках посудника, обеденного стола, в шкафу у рундука, в кужонке на прилавке. Вилки хранились в специальном приспособлении рядом с печью, на стене. Это была деревянная планочка, слегка отстоящая от стены на деревянных штырях, за которую и затыкались вилки. На стене мог висеть шкафчик для чайной посуды. Также здесь ставили сундуки, в которых хранили повседневную одежду. Третья часть избы, ограниченная двумя воронцами, была наиболее светлой и просторной. Угол, образованный двумя внешними стенами, в которых прорублены окна, называли «красный» или «большой». Здесь помещался киот с иконами. Помимо образов Xриста и Богородицы в нем могли быть и образы наиболее чтимых святых, чаще всего св. Георгия

Георгия

Победоносца и св. Параскевы Пятницы. За иконы с магическими целями закладывали пучки ржи -чтобы в будущем году «Бог послал такой же урожай». «Традиционно «большой угол» избы устраивался с востока, а печной угол – строго по диагонали к нему, то есть, с запада» [1 , с.99] . От красного угла вдоль стен, под потолком, в обе стороны расходились полки – «надлавочницы». На них мог лежать различный инструмент: приспособления для вязания сетей, витья веревок (клещицы, полицы, коготки), заготовки для плетения из бересты. Кроме того, на надлавочницах могли стоять лучинные корзины с клубками пряденой шерсти, кужонки, в которых хранились ножницы, цевки от ткацкого стана, веретена, а также кужонки с мукой, солонка, керосиновая лампа. Параллельно надлавочницам, ниже линии окон, вдоль стен врубали широкие лавки. У среднего – «красного» – окна, которое находилось напротив входа, в Заонежье ставили стол, возле него – две скамейки. Стол ставился торцом к окну, поэтому его также могли называтьи «столовым».

В каждой избе могла висеть люлька, ее подвешивали на длинной деревянной жерди – «очепе». Очеп просовывали через железное кольцо, вбитое в потолок, или вставляли между потолком и потолочной балкой – «матицей» с тем, чтобы иметь возможность свободно перемещать люльку по избе. Обычно люльку подвешивали ближе к дверному или в меньшом углу. Домотканый постельничек для младенца набивался сеном или мякиной, подушечка была перовая. Занавеску – «огибку» к люльке мастерили из старого сарафана, юбки или передника.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Во время Великого поста (обычно это конец февраля – первая половина апреля) женщины занимались ткачеством, поэтому у среднего окна по боковому фасаду устанавливался ткацкий стан. В остальное время его в разобранном виде хранили на сарае. Из других предметов обстановки, которые находились в избе, можно отметить ходунки для ребенка и табуретки, вошедшие в крестьянский обиход в 20-е–30-е гг. XX в.

XX в.

Окна в избах были небольшими. В XIX в. рамы чаще делались двойными. Если рамы были одинарные, то на зиму окна снаружи, как в старину, закрывали соломенными или дощатыми щитами. Из всех окон в избе в середине XIX в. открывалось лишь одно, «красное». Стены и полы были некрашеными. Для поддержания чистоты каждую субботу полы тщательно мыли, или, как говорили в Заонежье, «стирали», что, наверное, более точно. Для этого из золы заваривали щелок, смешивали его с песком и полученной смесью при помощи голика (веника без листьев) терли половицы. Вымытый пол до полного высыхания застилали свежей соломой или «припоном» – грубым полотнищем, сшитым из трех кусков ткани, сотканной из льняных очесов. Чтобы полы меньше пачкались, рабочую обувь крестьяне снимали в сенях или у дверей, при входе, в избе надевали валенки, если таковые имелись. Два раза в год, на Рождество и на Пасху, тщательно мыли не только полы, но и потолки, и стены. Чистыми, аккуратно прибранными были и курные избы: только потолок, балки и верхняя часть стен оставались черными, блестящими от копоти.

Теперь рассмотрим, какие же предметы, характерные для крестьянского быта, мы видим в этом помещении.

Посуда. Большую группу предметов в избе (а также в других помещениях жилой части дома) составляет посуда: обеденная, чайная, для приготовления пищи, для различных хозяйственных целей и т.д.

Обеденная посуда хранилась в посуднике в избе. Это были: большая общая глиняная или деревянная миска, в которой подавали еду, деревянные ложки, фарфоровая или фаянсовая, так называемая, «питная» чашка для молока, кваса, которым запивали пищу, и других напитков, а также медная (а иногда выточенная из дерева) солонка на высокой ножке.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Чайная посуда подразделялась на праздничную и повседневную. Праздничную хранили в буфете в горнице, если таковой не было – в навесном расписном шкафчике в избе, а повседневную – в посуднике или в шкафчике у рундука. Это могли быть фарфоровые и фаянсовые чашки с блюдцами, стеклянные стаканы с блюдцами или глиняные кружки, из которых чай пили мужчины, а также сахарницы из прессованного стекла на высоких ножках и стеклянные чайницы с притертыми крышками.

Это могли быть фарфоровые и фаянсовые чашки с блюдцами, стеклянные стаканы с блюдцами или глиняные кружки, из которых чай пили мужчины, а также сахарницы из прессованного стекла на высоких ножках и стеклянные чайницы с притертыми крышками.

Существовала специальная посуда для приготовления пищи на «жаратке» – в конструкции печи это небольшие пазухи или ниши, находящиеся на шестке, справа и слева от устья. В них засыпали угли, которые долго оставались в тлеющем состоянии. Это было нужно для того, чтобы варить пищу, когда не топится печь. На жаратке еду готовили в кастрюле с одной длинной ручкой, ставя ее на таганок. Могли использовать и медные котлы с дужками: их подвешивали на специально укрепленном над жаратком крюке. Были также сковороды на ножках.

Для приготовления пищи в печи предназначалась следующая посуда: медные луженые котлы – в них варили кашу, уху, эмалированные чугунки для щей или мяса, реже – для каши, большие глиняные горшки, в которых заваривали «загусту», горшки меньшего размера, в которых парили репу, томили молоко. Имелись также большие чугунные сковороды – на них в печи жарили рыбу, овсяные блины.

Для кипячения воды использовались самовары. Если самоваров в хозяйстве не было, пользовались медными чайниками, их кипятили на таганке. Чайник использовали и тогда, когда необходимо было быстро согреть небольшое количество воды.

Для просеивания муки служило сито, им же пользовались для процеживания крахмала в процессе его приготовления из картофеля.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

В крестьянском быту широко использовалась бондарная посуда, изготовленная из узких дощечек – «клепок», стянутых обручами. В ушатах с крышкой готовили квас, в больших бочках солили мясо, в чанах держали воду. В такой посуде можно было также хранить грибы и толченые ягоды. Вся посуда, предназначенная для ухода за скотом, тоже была, в основном, бондарной: лохани для запаривания пойла, подойники, небольшие шайки для пойки телят, кадушки для хранения молока. Эту посуду держали в кладовках или в чуланах, в избу ее заносили тогда, когда в этом была необходимость.

Эту посуду держали в кладовках или в чуланах, в избу ее заносили тогда, когда в этом была необходимость.

Очень много было и берестяной посуды, ее изготавливали из целого куска бересты (как, например, туеса, лубянки) или плели из берестяной ленты, которая называлась «сарга». Такие сосуды брали с собой на покос: в больших туесах – «лубянках» носили молоко и простоквашу, в маленьких – масло, для соли существовали берестяные солонки с деревянными крышками. Обычно эту посуду хранили в чулане или на чердаке. Для сбора ягод существовали берестяные корзины – «набирушки». В берестяных кужонках также хранили муку и крупу, широкие кужонки с низкими бортами использовались при просеивании муки. Следует учесть, что не всегда предметы обихода использовались только для одних, строго определенных целей, многое зависело и от хозяйственных потребностей: так, например, в тех же кужонках могли хранить чесаный лен, веретена и т.д.

Постельные принадлежности. В экспедиционных записях 1931 г. отмечено, что крестьяне часто спали на матрацах, набитых сеном, или на перинах. Перины были не лучшего качества – хорошие берегли для гостей. Также для гостей держали хорошие простыни, одеяла, подушки. Сами укрывались лоскутными или домоткаными рибушными одеялами, тулупами, были также меховые «одеяльницы» – сшитые углом шкуры, которыми укутывали ноги. Простыни использовали редко, да и то из самого грубого холста. Днем постельные принадлежности держали в сенях, их складывали на стоящую там кровать, а иногда – в специальный шкаф, устроенный под лестницей, ведущей на чердак. Сведения относительно размещения на ночлег членов больших крестьянских семей позволяют сказать, что спали на полу в избе, на прилавке, на лежанке, на печи, на кроватях, на лавках, приставляя к ним скамейку или деревянные щиты, второй конец которых укладывался на скамейку или на табуретки.

Люди разного возраста распределялись на ночлег примерно следующим образом: на кровати в избе могли спать родители, на лежанке и печи – старики, в горнице – те, кто помоложе. Есть сведения, что в горнице на кровати спали дети. Вместе с тем, такой порядок мог меняться в зависимости от традиций, сложившихся в каждой конкретной семье.

Есть сведения, что в горнице на кровати спали дети. Вместе с тем, такой порядок мог меняться в зависимости от традиций, сложившихся в каждой конкретной семье.

2. Горница.

Назначение помещения. Особенности обстановки. В конце XIX – начале XX вв. горницей называли парадную комнату, предназначенную для приема гостей, для отдыха старших членов семьи. По рассказам местных жителей, в воскресные и праздничные дни вся семья собиралась здесь за чайным столом, вернувшись после молебна из храма. По будням в горнице могли выполнять чистую работу, требовавшую хорошего освещения, прежде всего речь идет о женских рукоделиях – вышивке, шитье, изготовлении кружева и т.д. Вместе с тем, есть сведения, что горница в некоторых домах оставалась комнатой, предназначенной только для приема и размещения гостей.

Горница появляется в структуре северного дома–комплекса относительно поздно. Так, в описании традиционного крестьянского жилища, сделанном П.Н.Рыбниковым, о ней не сказано ничего. Вместе с тем, в доме Ошевнева, построенном в 1876 г., горница существовала изначально, и это был далеко не единичный пример.

По размерам эти комнаты были несколько меньше изб и сильно отличались от них как характером использования помещения, так и обстановкой. Традиционное убранство крестьянских горниц конца XIX – начала XX вв. формировалось под влиянием городской, по преимуществу, мещанской культуры того времени: уход крестьян в города на заработки в этот период принял массовый характер, что повлекло за собой и более тесное знакомство с городскими бытом, и стремление привнести его черты в деревенскую жизнь. Часть заонежан, отправившихся в молодые годы на выучку или на заработки в С.–Петербург, со временем возвращались на родину, владея той или иной профессией и достаточными средствами, они открывали собственные мастерские, в частности, столярные. Развитие в крае кустарного производства давало зажиточной части деревенского населения возможность обзаводиться мебелью, изготовленной по городским образцам. Чаще всего ее ставили в парадных комнатах, наряду с предметами интерьера фабричного производства, приобретенными на ярмарках или привезенными из городов: зеркалами, подвесными и настольными керосиновыми лампами, настенными часами и т.д.

Чаще всего ее ставили в парадных комнатах, наряду с предметами интерьера фабричного производства, приобретенными на ярмарках или привезенными из городов: зеркалами, подвесными и настольными керосиновыми лампами, настенными часами и т.д.

По своему убранству горница мало походила на избу, вместе с тем здесь тоже чувствовалось стремление к зонированию жилого пространства, определенному порядку расстановки вещей. У входа, вдоль стены, складывали печь–лежанку. На лежанке стояли парадные самовары (также их могли ставить на комод или на специальный столик). В красном углу помещали большое количество образов и лампадку, которую зажигали по праздничным дням. В каждой горнице, торцом к окну, обязательно стоял стол, как правило, раздвижной. Возле стола – стулья, они могли быть самой простой формы, а иногда – гнутыми, «венскими». Диван чаще располагался под окнами, вдоль стены. Поперек горницы, деля ее на две половины, стояли буфет для чайной посуды и «платеной» шкаф (если таковые были в доме), за ними – одна или две кровати, при этом одну ставили вдоль стены, а вторую – торцом к ней, вдоль задней стенки буфета. Часто в горницах держали сундуки, причем число их могло соответствовать количеству девиц на выданье. На стенах под стеклом, в обрамлении покупных рамок, висели портреты родственников и членов императорской фамилии. Рядом – зеркала украшенные вышитыми полотенцами – «образниками», часы. В углу, у окна, могла стоять швейная машина. Освещались горницы керосиновыми лампами, очень красивыми, зачастую, также как и часы, они были европейского производства. Конечно, чтобы обставить горницу таким образом, хозяин должен был располагать немалыми средствами – и мебель, изготовленная на заказ, и прочие предметы стоили дорого и были доступны далеко не всем.

3. Зала.

Помимо горницы, на втором этаже зажиточных крестьянских домов могла быть оборудована комната, носившая название «зала». Это еще одно парадное помещение, предназначенное для приема гостей. В зале могла стоять мягкая мебель: стулья, диваны, банкетки, а также круглый стол, мраморный шахматный столик, граммофон. На стенах – часы с боем, зеркала, фотографии в рамках. На окнах -занавески из тюля или коленкора, комнатные цветы. Стол застилался вязаной крючком кружевной скатертью или салфеткой. В красном углу традиционно помещались иконы. В зале никогда не было кроватей. Стены, также как и в горнице, могли быть оклеены обоями, нижнюю часть стен украшали филенчатые панели, окрашенные разноцветной масляной краской, потолки тоже красили, но в белый цвет. Для отопления этого помещения ставили лежанки или печи – «голландки», иногда они были облицованы изразцами. Как было сказано выше, зала предназначалась для гостей. Интересно, что, по сообщениям отдельных заонежан, в их домах залой называли красиво отделанную комнату, в которой, как и в светелке, вообще не было мебели, так как она служила исключительно спальным помещением в дни приезда родственников и гостей.

На стенах – часы с боем, зеркала, фотографии в рамках. На окнах -занавески из тюля или коленкора, комнатные цветы. Стол застилался вязаной крючком кружевной скатертью или салфеткой. В красном углу традиционно помещались иконы. В зале никогда не было кроватей. Стены, также как и в горнице, могли быть оклеены обоями, нижнюю часть стен украшали филенчатые панели, окрашенные разноцветной масляной краской, потолки тоже красили, но в белый цвет. Для отопления этого помещения ставили лежанки или печи – «голландки», иногда они были облицованы изразцами. Как было сказано выше, зала предназначалась для гостей. Интересно, что, по сообщениям отдельных заонежан, в их домах залой называли красиво отделанную комнату, в которой, как и в светелке, вообще не было мебели, так как она служила исключительно спальным помещением в дни приезда родственников и гостей.

4. Светелка.

Светелками называли комнаты, расположенные на чердаке. Туда, из летних сеней или из чулана, вела лесенка. На сегодняшний день накоплено немного сведений относительно их убранства и характера использования. Известно, что светелки, как правило, не отапливались и могли использоваться только в теплое время года как запасное жилое или спальное помещение. Есть сведения, что светелки, подобно горницам и залам, имели стены, отделанные панелями, окрашенные потолки. Вместе с тем, трудно сказать, как именно они обставлялись. По некоторым данным, в светелках вообще не было мебели, там могли устраиваться на ночлег гости или молодежь, расстилая постельное принадлежности прямо на полу. В богатых домах в светелку могли селить наемных работников. Иногда там хранилась верхняя одежда, уложенная в большие плетеные корзины – «коробейки». Вообще следует помнить, что залы и светелки появляются в структуре дома достаточно поздно, во многом их обстановка и характер использования зависели от традиций, сложившихся в той или иной конкретной семье. Часто это действительно были помещения, в которых не жили – потребность в них возникала лишь тогда, когда численность людей в доме была выше обычной. Скорее всего, эти комнаты возникают в связи с изменением хозяйственно–бытового уклада семьи в пореформенный период – имеется ввиду массовый отход крестьян на заработки в города в зимний период и их возвращение домой к началу весенних полевых работ.

Скорее всего, эти комнаты возникают в связи с изменением хозяйственно–бытового уклада семьи в пореформенный период – имеется ввиду массовый отход крестьян на заработки в города в зимний период и их возвращение домой к началу весенних полевых работ.

Кроме перечисленных выше комнат, в жилой части дома находились и различные подсобные помещения: сени, чуланы, кладовые, а также чердак.

5. Сени.

Это довольно просторное помещение отделяло жилую часть дома от хозяйственной, оно служило своеобразным тамбуром, предохранявшим жилые комнаты от проникновения холодного воздуха с улицы и неприятных запахов из хлевов. В сенях могли ставить большой ларь для хранения муки, летом – чан для воды. Там устраивали полки, на которых лежали смазанные и обмотанные тряпками серпы. На стене, как правило, находилась топорница. В сени выносили свежеиспеченный хлеб – остужать, тут же мог стоять блинный столик, который вносили в избу, когда стряпали, а также корыто для стирки белья и стол с каменными жерновами для размола муки. Здесь устраивали шкаф, а иногда – встроенную кровать для хранения постельных принадлежностей. В сенях стоял и шкаф для молочных продуктов, в нем же могли держать и стряпню – хлеб, выпечку, их складывали в лучинные корзины, чтобы мыши не погрызли. Если молочного шкафа в доме не было, продукты и стряпню могли хранить в молочной кладовой (если таковая была) или в чулане.

6. Чулан.

Чуланы могли использоваться для хранения различного хозяйственного инвентаря, посуды, запасов продуктов и т.д. В тех чуланах, где хранили молочные продукты, держали и различную предназначенную для них посуду: глиняные горшки, деревянные кадушечки, горшки–роговатики, подойники. В чуланах могли стоять чаны с солеными грибами и толчеными ягодами, по преимуществу, это была брусника. Клюкву сохраняли по–другому: ее насыпали в корзины, которые подвешивались к потолку. На деревянных гвоздях развешивали вяленую рыбу и мясо. В чулане мог стоять и ларь для муки, здесь лежали различные сопутствующие предметы, которые использовались для хранения, насыпания и просеивания муки и круп: совки, решето, сито, кужонки с низкими и высокими бортами и др. В этом помещении держали и различную утварь, которая не была в постоянном использовании, например, как было сказано выше, посуду, которую брали на покос. Если в доме было два чулана, то один из них – светлый, иногда обустраивали как чистую жилую комнату–боковушку, в которой не было ни полок, ни воронцов, а вместо лавок могли стоять самодельные стулья. П.Н.Рыбников отмечал, что здесь «… главную принадлежность составляет самовар и небольшой шкафчик с чайными чашками – это вообще столовая, гостинная и приемная комната»

[7

,

с.25]

. У некоторых крестьян в таких чуланах стояли сундуки, обитые железом, в которых хранились праздничное платье и белье, ценности и деньги.

В этом помещении держали и различную утварь, которая не была в постоянном использовании, например, как было сказано выше, посуду, которую брали на покос. Если в доме было два чулана, то один из них – светлый, иногда обустраивали как чистую жилую комнату–боковушку, в которой не было ни полок, ни воронцов, а вместо лавок могли стоять самодельные стулья. П.Н.Рыбников отмечал, что здесь «… главную принадлежность составляет самовар и небольшой шкафчик с чайными чашками – это вообще столовая, гостинная и приемная комната»

[7

,

с.25]

. У некоторых крестьян в таких чуланах стояли сундуки, обитые железом, в которых хранились праздничное платье и белье, ценности и деньги.

7. Чердак.

Чердачное помещение тоже служило для хранения различной домашней утвари: кадушек, бочек, корыт, пустых корзин, кошелей, старой мебели и т.д. На чердаке могли стоять жернова и крупорушки, там сушили кожи, зимой развешивали белье. В некоторых домах под крышей были оборудованы светелки.[текст с сайта музея-заповедника «Кижи»: http://kizhi.karelia.ru]

Из сказанного выше видно, что жилая часть дома была хорошо приспособлена для проживания в ней большой крестьянской семьи. Отвечая на протяжении долгого времени старым традициям, связанным с устройством различных помещений, особенностями их обстановки и характером использования, она, вместе с тем, постепенно развивалась, приспосабливаясь и к изменениями в хозяйственно–бытовом укладе заонежан, и к веяниям времени, которые влекли за собой и появление новых предметов быта, и новых традиций.

Использованная литература и источники:

- Логинов К.К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан // Заонежье, 1992. – С.99–117.

- Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1877.

- Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища. М., 1962. – С.124.

- Материалы экспедиций Воробьевой С.В. по Заонежью в 1982 и в 1987 гг. НА музея «Кижи». №№ 101, 181, 182.

- Материалы экспедиций Трифоновой Л.

В. по Заонежью в 1987 г. НА музея «Кижи». №№ 183, 184.

В. по Заонежью в 1987 г. НА музея «Кижи». №№ 183, 184. - Романов К.К. Жилой дом в Заонежье // Крестьянское искусство в СССР. Л., 1927. – С.21–50.

- Рыбников П.Н. Этнографические заметки о заонежанах // Памятная книжка Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1866. 4.2. – С.1–38.

- Трифонова Л.В. Традиционный интерьер заонежского жилища и связанный с ним бытовой уклад // Заонежье. Петрозаводск. 1992. – С.85–97.

Основная рекомендуемая литература:

- Габе Р.М. Интерьер крестьянского жилища // Архитектурное наследие. М., 1955. №5.

- Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб, 1877.

- Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища. М., 1962.

- Романов К.К. Жилой дом в Заонежье // Крестьянское искусство в СССР. Л., 1927. – С.21–50.

- Рыбников П.Н. Этнографические заметки о заонежанах // Памятная книжка Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1866. 4.2. – С.1–38.

//

Традиционная культура русских Заонежья

Интернет-публикация kizhi.karelia.ru. 2021.

178 с.

Текст может отличаться от опубликованного в печатном издании, что обусловлено особенностями подготовки текстов для интернет-сайта.

Интерьер в стиле русской избы и старинной усадьбы

Избушка-избушка

Изба является одним из главных символов России. Археологи считают, что первые избы появились еще во втором тысячелетии до нашей эры. В течение многих столетий архитектура избы практически не менялась, так как она изначально объединяла в себе все необходимые русскому крестьянину функции — давала крышу над головой, тепло и место для сна. Избу воспевали поэты и увековечивали художники, и было за что. Со временем изба трансформировалась в рубленый дом-терем для зажиточных семей. Вместе с окружающими постройками терем составлял русскую усадьбу. Традиции строительства домов из сруба складывались столетиями, а разрушились всего за несколько десятков лет.

Коллективизация, урбанизация, появление новейших материалов… Все это привело к тому, что русская деревня обмельчала, а местами практически умерла. Новые же «деревни», так называемые «коттеджные поселки», стали застраивать домами из камня, стекла, металла и пластика. Практично, эффектно, стильно, но русский дух там не живет, и Русью там не пахнет. Не говоря уже о недостаточной экологичности таких построек.

Новые же «деревни», так называемые «коттеджные поселки», стали застраивать домами из камня, стекла, металла и пластика. Практично, эффектно, стильно, но русский дух там не живет, и Русью там не пахнет. Не говоря уже о недостаточной экологичности таких построек.

Однако не так давно деревянное строительство в русском стиле пережило первый этап возрождения. Это отразилось и на интерьерах. Стиль кантри сегодня вообще на пике популярности. Кто-то отдает предпочтение немецкому кантри, кто-то — скандинавскому или американскому деревенскому стилю, кому-то по вкусу прованс, но если речь идет о деревянном загородном доме или даче, выбор все чаще делается в пользу интерьеров в стиле русской деревни.

Приезжая из мегаполиса на дачу или в загородный дом в стиле русской избы, человек ощущает единение с природой и связь со своими корнями. Это способствует максимальной релаксации и состоянию покоя. В домах из дерева, интерьер которых отличается простотой и незатейливостью, легко дышится и крепко спится. А после отдыха возникает желание заняться такими делами, как рыбалка, разбивка новой клумбы в мае или работа в саду в сентябре — одним словом, дает знать о себе прилив сил.

Русский стиль интерьера: где он уместен?

Интерьер в стиле русской избы можно воссоздать в полной мере только в деревянном рубленом доме. Интерьер в стиле русского терема, русской усадьбы уместен в любом деревянном доме. В остальных случаях, когда речь идет, например, о кирпичном доме или квартире, можно говорить лишь о стилизации, то есть о привнесении в интерьер некоторых черт, присущих русской избе или терему.

Интерьер русской избы: каким он был?

Русская изба. Фото взято с русской Википедии

Центром избы была печь, которую называли царицей дома. Она занимала четверть или даже треть площади всего жилища. По углам печи ставили печные столбы, защищающие «царицу» от разрушения. На эти столбы и на стены опирались балки под потолком. Балки, говоря современным языком, зонировали пространство, деля избу на женскую половину, мужской и красный углы. На одной из балок устраивали полати — дощатый лежак, который облюбовывали дети.

На эти столбы и на стены опирались балки под потолком. Балки, говоря современным языком, зонировали пространство, деля избу на женскую половину, мужской и красный углы. На одной из балок устраивали полати — дощатый лежак, который облюбовывали дети.

В печном углу управляла женщина. В этом месте располагались многочисленные полки с посудой и другой утварью. Здесь женщины не только готовили, но и пряли, шили и занимались другими делами. Хозяин проводил больше времени в мужском углу — под полатями.

Горница — самое большое и красивое место в избе, где принимали пищу и встречали гостей. Проще говоря, это и гостиная, и столовая, а часто и спальня. В горнице по диагонали от печи устраивали красный угол. Это часть дома, где устанавливались иконы.

Возле красного угла обычно стоял стол, а в самом углу на божнице располагались иконы и лампада. Широкие лавки возле стола были, как правило, стационарные, вмонтированные в стену. На них не только сидели, но и спали. Если нужно было дополнительное место, к столу приставляли скамьи. Обеденный стол, кстати, тоже был стационарным, глинобитным.

В целом обстановка была скудной, но не без украшательств. Над окном монтировали широкие полки. На них ставили праздничную посуду, шкатулки и др. Кровати дополнялись резными спинками. Ложа покрывали яркими лоскутными покрывалами и украшали множеством подушек, уложенных пирамидкой. В интерьере почти всегда присутствовали сундуки с ручками.

Русский сундук. 19 век

Во времена Петра Первого появились новые предметы мебели, которые заняли свое место и в русских избах, и уж тем более в теремах. Это стулья, шкафы, частично вытеснившие сундуки, горки для посуды и даже кресла.

В теремах обстановка была более разнообразной, но в целом сохранялся тот же принцип: большой очаг, красный угол, те же сундуки, кровати со множеством подушек, горки с посудой, полки для демонстрации различных декоративных предметов. Конечно, в теремах было много дерева: это и стены, и полы, и мебель. Русский стиль кантри и стиль русской избы в частности — это дерево, много дерева и почти ничего, кроме дерева!

Как создать стиль русской избы или русской усадьбы в интерьере своего дома?

1. Выбор направления

В интерьерах русских изб и теремов постепенно происходили некоторые перемены, поэтому для начала нужно определиться, стиль какой эпохи вы хотели бы воссоздать. Будет ли это стилизация под древнерусскую избу или под избу первой половины прошлого столетия, в которой появилось немало новшеств? А может быть, вам по вкусу более нарядная обстановка старых русских теремов или деревянных помещичьих домов 18-19 веков, когда в деревенский стиль оказались привнесены черты других стилей — классицизма, барокко, модерна? Выбор направления позволит подобрать подходящие предметы мебели, текстиль и декор.

Горница старорусского дома 16-18 веков. А. М. Васнецов

А это уже конец 19 века. Мир русской усадьбы в живописи С. Жуковского

2. Создание стиля русской избы

Основное. Деревянные стены лучше оставить без отделки. Для пола подойдет массивная доска — матовая, возможно, с эффектом состаренности. Под потолком – темные балки. Можно обойтись и без печи, но очаг все же необходим. Его роль может играть камин, портал которого облицован изразцами или камнем.

Двери, окна. Пластиковые стеклопакеты здесь будут совершенно не уместны. Окна с деревянными рамами стоит дополнить резными наличниками и деревянными ставнями. Двери тоже должны быть деревянными. В качестве наличников для дверных проемов можно использовать доски, неровные и нарочито грубо обработанные. Кое-где вместо дверей можно повесить шторы.

Мебель. Мебель, конечно, предпочтительнее деревянная, не полированная, а, возможно, состаренная. Шкафы, горки и многочисленные полки могут быть украшены резьбой. В зоне столовой можно устроить красный угол с божницей, массивным, очень тяжелым столом и лавками. Использование стульев тоже возможно, но они должны быть простыми и добротными.

Кровати высокие с резными спинками. Вместо прикроватных тумб можно поставить сундуки в русском стиле. Прекрасно подойдут лоскутные покрывала и многочисленные подушки — сложенные стопками от большей к меньшей.

Без диванов в современном интерьере не обойтись, хотя в избах их, конечно, не было. Выбирайте диван простой формы с обивкой под лен. Цвет обивки — естественный природный. Кожаная мебель будет выбиваться из общей картины.

Стилизация под интерьер 18 века в избе гостиницы Покровской в Суздале

Текстиль. Как уже было сказано, стоит отдавать предпочтение покрывалам и чехлам для подушек, выполненным в лоскутной технике. Текстильных изделий может быть довольно много: салфетки на тумбах и маленьких столиках, скатерти, шторки, бордюры для полочек. Все это может быть украшено вышивкой и простым кружевом.

Кстати, вышивкой интерьер избы не испортишь — женщины на Руси всегда любили заниматься этим видом рукоделия. Вышитые панно на стенах, шторы, украшенные шитьем, расшитые мешочки с травами и специями, подвешенные на кухонную балку, — все это будет к месту. Основные цвета текстиля в стиле русской избы: белый, желтый и красный.

Освещение. Для интерьера в стиле русской избы выбирайте светильники в форме свечей и лампад. Кстати будут и светильники с простыми абажурами. Хотя абажуры и бра больше подойдут для дома, интерьер которого стилизован под русскую усадьбу.

Кухня. Без бытовой техники в современной избе невозможно обойтись, однако техничный дизайн может испортить целостность картины. Благо существует встроенная техника, которая помогает по хозяйству, но не нарушает гармонии русского стиля.

Для кухни подойдет массивная мебель: кухонный стол-тумба с выдвижными ящиками, буфеты открытые и закрытые, разнообразные подвесные полочки. Мебель, конечно, должна быть не полированной и не крашеной. Совсем некстати будут кухонные конструкции с фасадами, отделанными глянцевой эмалью или пленкой, стеклянными вставками, алюминиевыми рамками и т.п.

Дизайнер: Олег Дробнов

Вообще, в интерьере в стиле русской избы должно быть как можно меньше стекла и металла. Пластик здесь — как бельмо на глазу. Выбирайте мебель с простыми деревянными фасадами или реалистично имитирующими грубоватое дерево. Фасады из массива могут быть украшены росписью в русском народном стиле или резьбой.

В качестве декора для кухни используйте самовар, плетеные корзины и короба, луковые косы, бочонки, глиняную посуду, деревянные изделия русских народных промыслов, вышитые салфетки.

Декор для интерьера в стиле русской избы. Декоративный текстиль изо льна с вышивкой, много деревянных предметов. Прекрасно впишутся деревянное колесо, прялка и рыболовные сети, если дом стоит неподалеку от реки, озера или моря. На пол можно постелить вязаные круглые коврики и дорожки-самотканки.

3. Создание стиля старинной деревянной усадьбы

У простой крестьянской избы и богатой старинной усадьбы много общего: это и преобладание дерева в интерьере, и наличие огромной печи (в усадьбе она всегда облицована изразцами), и красный угол с иконами и свечами, и текстиль изо льна и кружева.

Дом в русском стиле. Дизайнер: Деревлева Ольга

Однако были и многочисленные отличия. Богатые активно заимствовали что-то новое из иностранных стилей. Это, например, яркая обивка мягкой мебели, фарфоровые тарелки и часы на стенах, изящная деревянная мебель в английском или французском стиле, абажуры и бра, картины на стенах. В интерьере в стиле русского терема будут весьма кстати витражи в качестве межкомнатных окон, перегородок или верандного остекления. Одним словом, здесь все достаточно просто, как в избе, но присутствует легкий налет роскоши.

В стиле русской усадьбы

4. Двор в русском стиле

И сам интерьер, и окна в нем, и «заоконное» пространство должны быть в гармонии. Для ограждения территории лучше заказать забор высотой примерно 180 см, собранный из заостренных бревен.

Как сейчас создают двор в русском стиле? Ответить однозначно невозможно, так как на Руси двор организовывался по-разному, в зависимости от местности. Однако дизайнеры нашли общие черты, которые и воссоздаются в ландшафтном дизайне. От калитки прокладывается дорожка (часто петляющая) ко входу в дом. Нередко ее настилают доской. По краям дорожки располагается цветочный бордюр. В старину крестьяне любой свободный участок земли отводили под грядки, но передний двор все же старались украсить цветочными клумбами.

Сейчас для заднего двора избы используют травы для газона. Этот участок затеняют высаженными по периметру соснами. Однако кусты смородины или малины тоже будут весьма в духе русского двора. Элементами ландшафтного дизайна в русском стиле являются различные предметы из дерева: деревянная детская горка, стационарный стол со скамьями, русские качели. Ну и, конечно, все постройки во дворе должны быть выполнены из дерева.

Интерьер в стиле русской избы или усадьбы: идеи от дизайнеров

1. О зеркале. Зеркала — чуждый предмет для старинного русского дома. Однако сложно представить себе современный дом без единого отражающего полотна. Выбирайте зеркала с эффектом состаренности, заключенные в громоздкие деревянные рамы. Зеркало можно замаскировать под фальшокно благодаря деревянным ставням. Резную раму с такими же деревянными ставнями-створками можно использовать и для маскировки плоского телевизора.

2. Идея стилизации для спальни. Интересное решение для спален или детских комнат: стилизация под уютный деревенский дворик. Стены на 1-1.5 метра от пола обшиваются некрашеной доской, имитирующей забор. Также используется роспись растительным орнаментом: на стене над забором порхают бабочки и летают птички. Другая стена комнаты может быть имитацией внешней стены деревянного дома с окном, украшенным кружевными наличниками и деревянными ставнями. Потолок при этом можно декорировать росписью , представляющей собой изображение неба . Скамья, гамак, бочонки вместо прикроватных тумб — и вы почувствуете себя ночующим в деревенском дворике.

3. Бытовая техника в интерьере русской избы. В кухне, как уже было сказано, желательно встроить всю бытовую технику. Но некоторые предметы можно не прятать, а, наоборот, сделать интерьерной изюминкой. Техника «аэрография» используется не только для росписи автомобилей, но и для украшения корпуса бытовой техники. Например, можно заказать роспись холодильника в русском стиле — в этом случае современный предмет не только не выбьется из стиля русской избы, но еще и подчеркнет его.

Еще фото:

Вот так интерпретировала стиль избы дизайнер Решетова Татьяна

Русский стиль кантри

В стиле русской усадьбы

Современная горница. Фото взято здесь

Читайте ещё по теме:

Декоративные потолочные балки в интерьере

Стиль кантри в интерьере

Стиль шебби шик в интерьере

Воспитанники Печенгского комплексного центра раскрыли секреты русской избы

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вчера, 4 сентября, в Историко-краеведческом музее Печенгского района побывали воспитанники Печенгского комплексного центра помощи семье и детям.

Дети школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья стали участниками мероприятия, посвященного Дню знаний «Русская изба – мудрость предков», организованного для них сотрудниками музея.

В самом начале встречи ребята и специалисты из ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН» Елена Луценко, Татьяна Страхова и Светлана Островая были приглашены в русскую избу.

Их встречала гостеприимная хозяйка в русском народном платье.

-Здравствуйте, гости дорогие! – открыла мероприятие директор музея Елена Попова, низко поклонилась всем собравшимся и загадала ребятам много загадок, из которых они узнали, что их хотят познакомить с предметами русского быта.

Затем она рассказала мальчишкам и девчонкам о том, как строилась русская изба, где и как раньше рубили избы, об отношении к русской избе в русской народной культуре, об особенностях устройства избы, про русскую печь и красный угол, «бабий кут», мужскую и женскую половины русского дома, о «визитной карточке каждого дома и его хозяев» — крыльце, для чего в доме окна, что такое конь-охлупень и необходимость его на крыше русской избы, а также про другие обереги от зла, болезни и неприятностей — коляда, пеленашка, кукла и птица счастья, здравница, веснянка, травница и доля, столах, лавках, иконах, колыбели, и о многих других секретах внешнего и внутреннего убранства русской избы.

Встреча сопровождалась поучительными слайдами данной тематики.

Дети не только смогли сами попробовать «смолоть», «проутюжить», «чугунок в печь поставить», колыбельную спеть, но и поиграть в русские народные игры, ответить на вопросы викторины.

В завершение встречи дети ответили на вопросы о путешествии по русской избе, расписали узорами деревянную посуду хозяюшки и сделали коллективное фото на память.

— Мы узнали много нового и интересного для себя, нам все очень понравилось, — поделился Валерий Низовец и другие воспитанники.

Далее ребята отправились в центр и приняли участие в познавательно — развлекательной программе «В школу с радостью».

Убранство русской избы рисунки детей

Рисовать русскую избу изнутри очень интересно! Для этого обведем прямоугольник посередине листа. Соединим его края с краями листа и досками «обошьем». Наметим окна и двери. Равномерно разукрасим стены, затем окно.

Обведем рисунок фломастерами.

На белом листе нарисуем печку, сундук, половик, занавеску.

Вырежем и наклеим. Вот, что у нас получилось:

Все материалы по теме «Макет русской избы»

( 15 картинок )

Картинки (шаблоны, детали, фон) для изготовления макета русской избы из бумаги.

Скачайте и распечатайте все картинки и склейте своими руками для ребенка макет русской избы с настоящей объемной русской печкой.

Все картинки для макета «русская изба»

- Картинки интерьера русской избы для макета

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Делаем макет русской избы своими руками

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Макет избы своими руками. Шаблоны, фоны

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Макет русской избы из бумаги. Фон для макета

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Бесплатно: Как склеить русскую печку из бумаги

Распечатайте на плотной бумаге А4 формата обе части 1 детали, вырежьте и склейте . —>

- Русская печка. Шаблон печки из бумаги для макета «Русская изба»

Детали 1 (часть 1. Передняя сторона печки).

Распечатайте на плотной бумаге А4 . —>

- Объемная русская печь. Макет своими руками из бумаги

Детали 1 (часть 2. Задняя сторона печки).

Распечатайте на плотной бумаге А4 . —>

- Шаблон макета русской печки. Распечатайте и склейте.

Детали 3 и 2 (Подставка под трубу и порожек).

Распечатайте на плотной . —>

- Шаблон объемной русской печи для макета избы

Распечатайте на плотной бумаге А4 формата. Проведите канцелярским . —>

- Детали и шаблоны для макета русской избы своими руками

Распечатайте на А4 формате плотного листа, вырежьте. фигурки и . —>

- Баба и мужик. Персонажи для макета русской избы

Распечатайте на А4 формате плотного листа, вырежьте. . —>

- Люлька детская для макета избы

Распечатайте на А4 формате, вырежьте, проведите канцелярским ножом по . —>

Макет может комплектоваться как объемной печью, так и псевдообъемной. Мы предложили к скачиванию оба варианта. Посмотрите на фото и склейте ту печь, которая вам больше нравится.

Псевдообъемная печка.

Приклеивается к фону по технологии pop-up. При открытии фона, печка выступает, создавая небольшой объем.

Объемная русская печь из бумаги.

Склеивается из нескольких деталей, к фону не приклеивается. Может испольоваться как в макете, так и отдельно.

Отзывы, фото

1. Макет «Русская изба» даёт возможность детям не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически освоить его. У детей появилась возможность наглядно увидеть, как жили русские люди и как они работали, отдыхали, какие они соблюдали обычаи и чем украшали свой быт. Фото: Попова Елена Ивановна

Описание презентации по отдельным слайдам:

2016 год Автор: Логвинова М.А. — воспитатель МБ ДОУ «Детский сад №241»

Словарик Изба – деревянный крестьянский дом. Интерьер – внутреннее убранство помещения.

Издавна на Руси люди жили в деревянных домах – избах.

В низенькой светелке с створчатым окном Светится лампадка в сумраке ночном: Слабый огонечек то совсем замрет, То дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана: В темноте белеет занавес окна; Пол отструган гладко; ровен потолок; Печка развальная стала в уголок. По стенам – укладки с дедовским добром, Узкая скамейка, крытая ковром, Крашеные пяльцы со стулом раздвижным И кровать резная с пологом цветным. Л. Мей

Мощная невысокая широкая дверь ведет в дом. Огромные бревна, чтобы зимой изба не промерзла, а летом сохраняла прохладу. Климат в тайге контрастный: зимой морозы до 40 градусов, а летом 35–40 градусов тепла.

Самое главное в избе – это печь. Она давала людям тепло, в печи готовили пищу. А еще над ней сушили грибы и ягоды на зиму. Пространство возле печи называлось «бабье место».

С 16-го века и до начала 20-го века план избы оставался неизменным: печь помещалась у задней стены, в правом или левом углу, челом повернутая к окнам.

Печь была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. «Печь краса – в доме чудеса!»

Под потолком шли полавошники, на которых располагалась крестьянская утварь. А около печи укрепляли деревянный настил – полати – место для спанья.

Рядом с устьем печи стояли железные ухваты, которыми ставят в печь и достают горшки.

Около входной двери вешали рукомойник с двумя «носиками или деревянный ушат с водой.

Туеса Туеса чаще всего изготавливались из бересты и применялись для набора лесных ягод. Конец XIX — начало XX вв.

Утюги А на Руси испокон веков гладили с помощью скалки и рубеля. Белье наматывали на скалку и прокатывали его ребристым рубелем. А вот первые утюги появились лишь в 14 веке. Настоящим прообразом утюга была сковорода с углями.

«Крестьянская керамика» — делалась из серой глины на ручном гончарном круге. кувшины и миски

Светец с лучиной XIX в. Это основной источник света в бедных крестьянских домах. Лучины (тонкие щепы) шли на растопку печек и на освещение.

Деревянные корыта. В деревнях до сих пор такими пользуются.

«Красный угол» всегда находился наискосок от печи . Здесь всегда горел «небесный» огонь – лампада.

Это самое почетное место в доме. Здесь усаживали дорогого гостя.

Красный угол в избе с образами украшался рушниками, оберегами…

Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку или делали кроватку-качалку.

Форма люльки была разной

Мебели в избе было немного. Обязательно имелся стол. Вместо стульев были скамьи и лавки. За обедом или ужином собиралась вся крестьянская семья. Начинал еду всегда глава семьи.

Вдоль стен шли лавки

По праздникам стол накрывали нарядной скатертью

Одежду хранили в сундуках. Эти — очень модные: расписные, под олифой.

Потолок связывался в народных представлениях с небом; матица – олицетворяла собой млечный путь в небе.

Пол Пол — это граница, отделяющая людей от “нелюдей”: домовых, нечистой силы, умерших.

Пол – земля; домотканые половики-дорожки, посланные в направлении от двери к передним окнам, — были образным выражением идеи пути-дороги.

Окно (око) – связь с большим миром, белым светом

На стенах вешали фотографии (если они были)

Украшением в доме служили занавески на окнах, скатерть на столе, полотенца в красном углу и на стенах, половички на полу.

Ковры–дорожки или половики постилали по всей избе: на пол, скамьи, полати, чтобы было теплее, а их пестрая расцветка создавала веселое настроение. Ткацкие орнаменты несложны: поперечные полосы, искусно подобранные по цветовой гамме и ритму, уступчатые ромбы, контрастные по цвету по отношению к фону.

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себя она вобрала! Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и всё, что создавал талантливый русский народ.

Ткацкий станок – кросно.

Обратите внимание на детский стул слева. Когда мама работала, ребенка в буквальном смысле запирали в него… Из такого не сбежишь – сидишь и играешь.

Прялка механическая с ножным приводом. На ней пряли.

Изба – в ней мудрость вековая… Полна загадок и проста! Она и до сих пор живая, Народа летопись святая, Вселенной нашей чистота!

Примеры выполнения интерьера крестьянской избы.

Варианты композиционного размещения крестьянского интерьера

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- Логвинова Марина АлександровнаНаписать 3039 11.01.2017

Номер материала: ДБ-084250

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Окнов старом доме. Деревянный дом. Русская Изба. Деревянные декоративные элементы. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Картинка 152856375.