Как рисовать внутренний мир русской избы. «Внутренний мир русской избы»

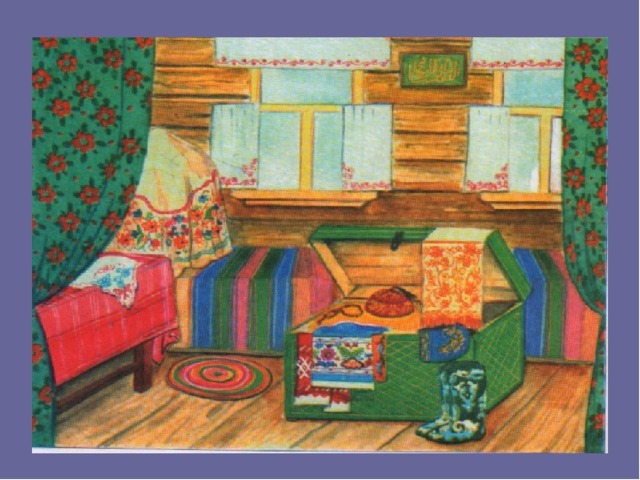

В низенькой светелке с створчатым окном Светится лампадка в сумраке ночном: Слабый огонечек то совсем замрет, То дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана: В темноте белеет занавес окна; Пол отструган гладко; ровен потолок; Печка развальная стала в уголок. По стенам – укладки с дедовским добром, Узкая скамейка, крытая ковром, Крашеные пяльцы с стулом раздвижным И кровать резная с пологом цветным. Л. Мей Л. Мей

«Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывала вместе с гибелью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни душевному теплу» «Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую смертную муку и навек успокоиться.

Конспект урока ИЗО в 5-м классе

«Внутренний мир русской избы»

Цель: Сформировать у учащихся образные представления об организации, мудром устроении человеком внутреннего пространства избы.

Зрительный ряд: Рисунки интерьера крестьянского жилища; репродукции; ИКТ-презентация

Литературный ряд: Л. Мей “В низенькой светелке…”, В. Белов – высказывание о русской печи, детские книжки с иллюстрациями русской избы.

Организационный момент

Подготовка к уроку. Настрой на урок.

Актуализация опорных знаний

По каким принципам украшался внешний облик крестьянской избы.

Зачем люди украшали свои жилища?

Формирование новых знаний

Презентация

На экране изображение избы, слайд №1 Картинки загадки

Кто проживает в данной избе?

Из какой сказки иллюстрации?

Русская изба. … С ней мы уже не раз встречались на наших уроках, и вновь возвращаемся к этому образу.

… С ней мы уже не раз встречались на наших уроках, и вновь возвращаемся к этому образу.

Слайд №4-№6

Глаголем, кошелем и брусом

Дом строили с резным крыльцом

С обдуманным мужицким вкусом

И каждый со своим лицом.

В. Федотов

Человек, чувствуя себя незащищенным от космических сил и стихий, стремился создать свой мир, свой дом – добрый и уютный. Мы уже знакомы с узорочьем декоративных элементов избы, ее конструкции: фронтон избы — чело, передняя часть – лицо, окна – глаза. Рубленая изба являет собой модель мира – соединение трех космических стихий – неба, земли и подземного мира.

Для того чтобы войти внутрь избы мы должны примерно представить какова обстановка и расположение интерьера В этом нам поможет следующий

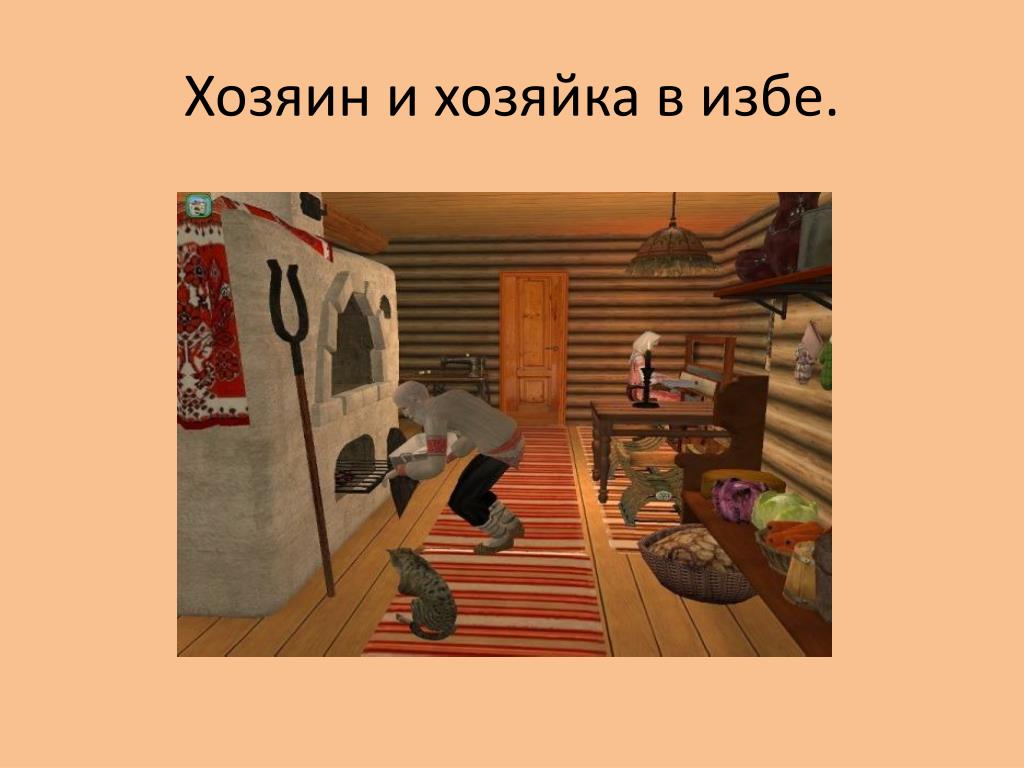

А сейчас, мы, мысленно войдем в крестьянское жилище (на экране появляется изображение интерьера избы, кадр №8)

В низенькой светелке с створчатым окном

Светится лампадка в сумраке ночном:

Слабый огонечек то совсем замрет,

То дрожащим светом стены обольет.

Новая светелка чисто прибрана:

В темноте белеет занавес окна;

Пол отструган гладко; ровен потолок;

Печка развальная стала в уголок.

По стенам – укладки с дедовским добром,

Узкая скамейка, крытая ковром,

Крашеные пяльцы с стулом раздвижным

И кровать резная с пологом цветным.

Здесь существует тот же порядок, который наблюдается в природе, все как в природе, — гармонично и совершенно.

Потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – свет.

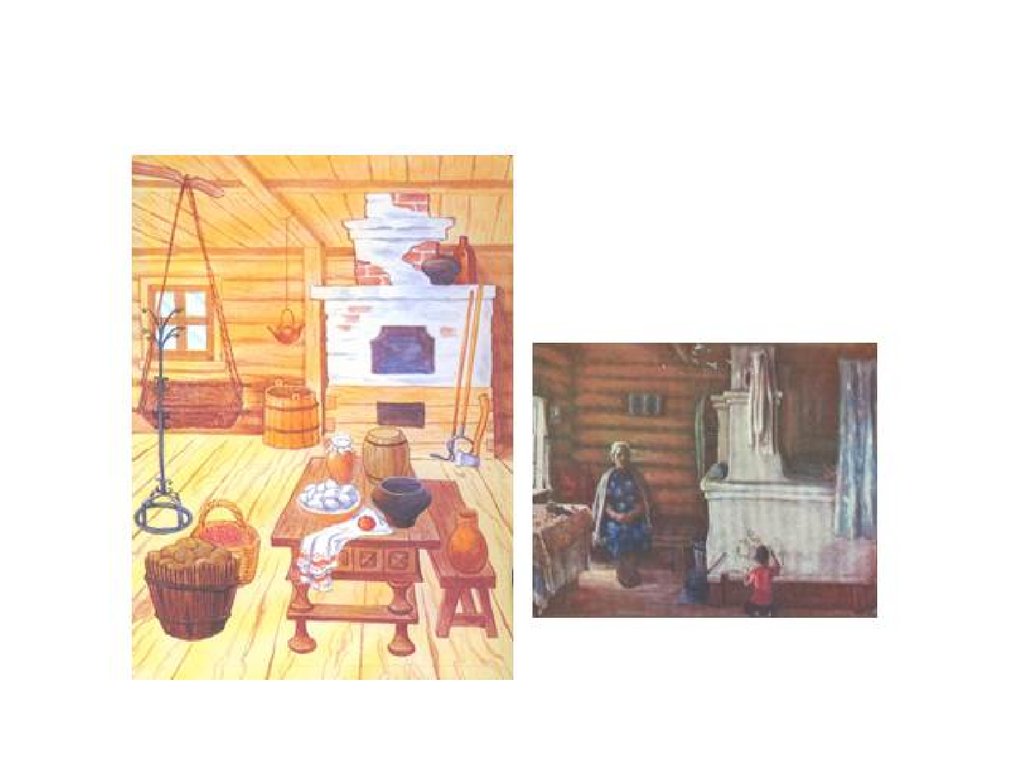

(Кадр №9) Потолок связывался в народных представлениях с небом; матица (средний брус, несущий деревянный потолок), олицетворяла собой млечный путь. Путь на небе.

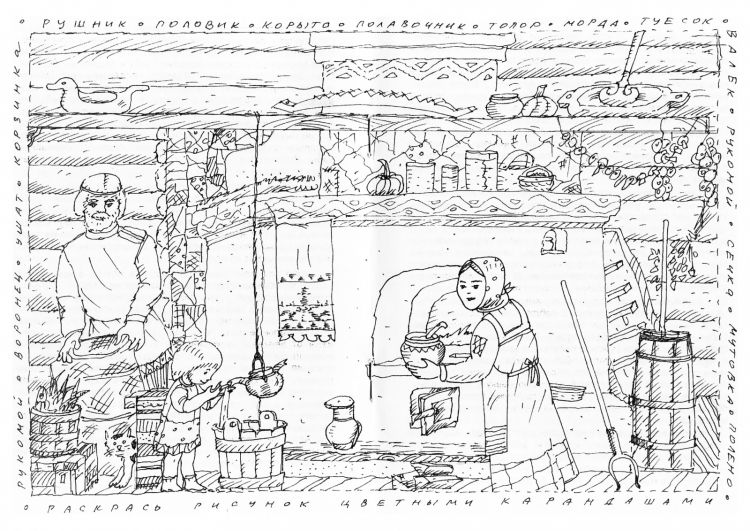

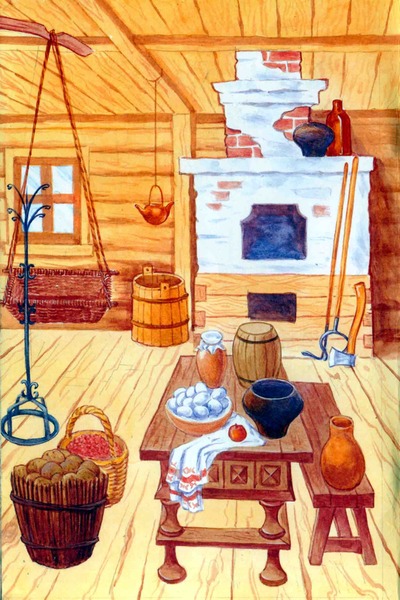

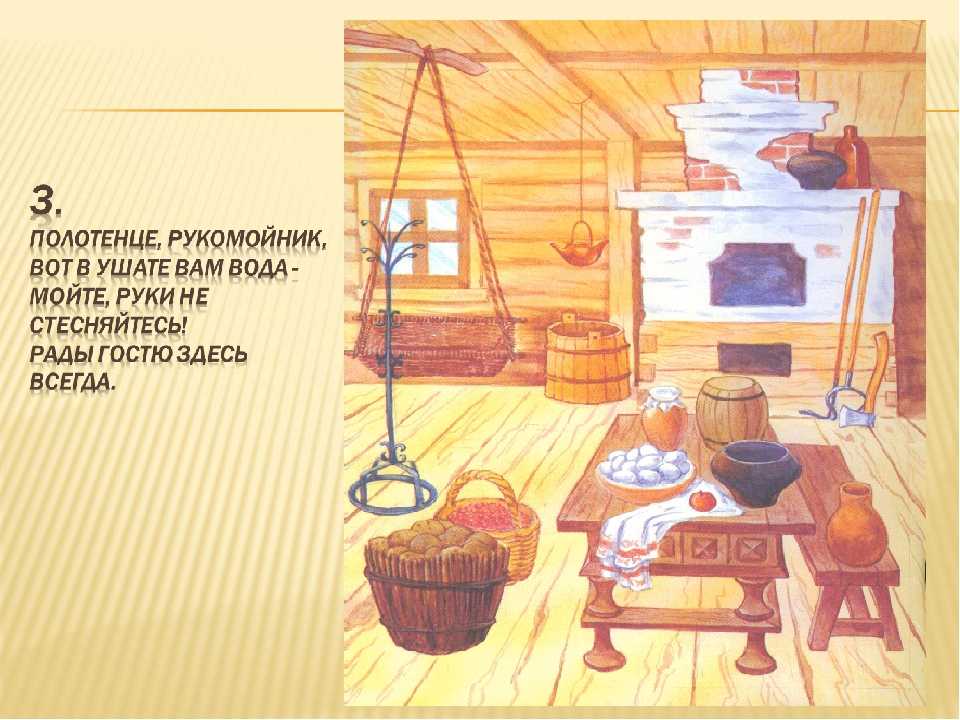

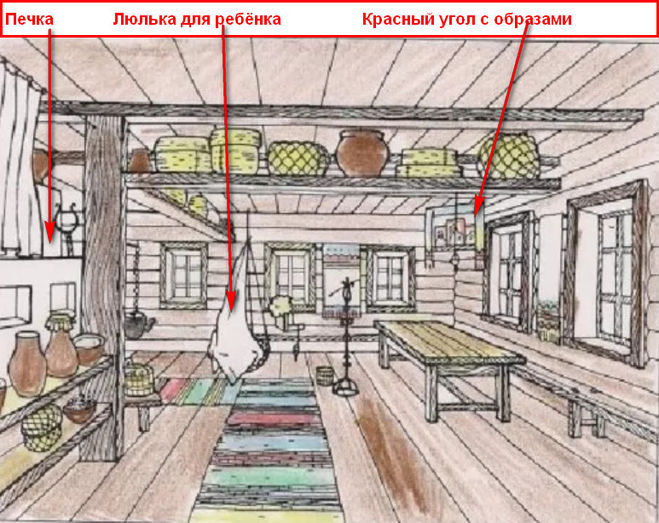

(Кадр №10) Под потолком шли полавошники, на них располагалась крестьянская утварь. Посуда обычно была деревянной или глиняной. А около печи укрепляли деревянный настил – полати. На полатях спали.

(Кадр №11) Почти в каждой избе имелся ткацкий станок – красна, на нем женщины ткали.

(Кадр № 12) А так же имелись и прялки, которые передавались из поколения в поколение. Дарились женам, снохам, дочерям.

Дарились женам, снохам, дочерям.

(Кадр №13) Для новорожденных подвешивали к потолку избы нарядную люльку. Люльку укрепляли на гибком шесте к матице.

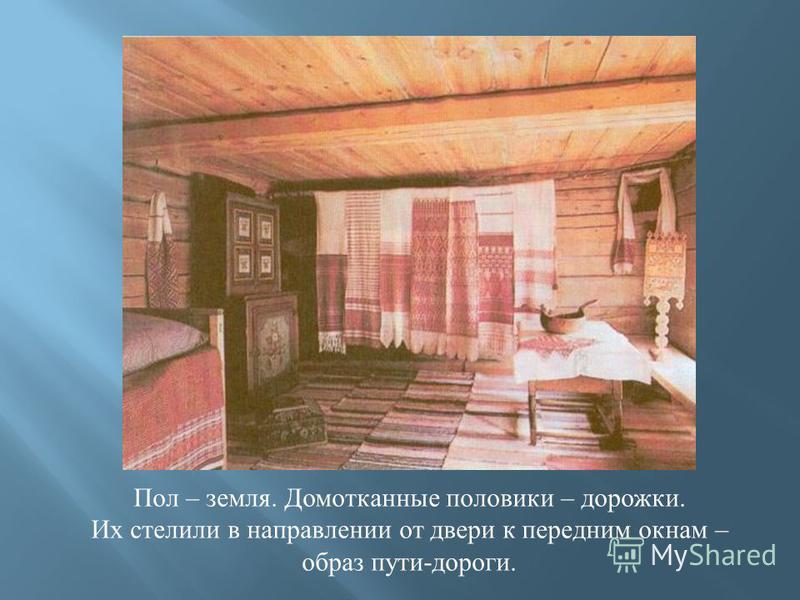

(Кадр №14) Пол – землю; домотканые половики – дорожки, посланные в направлении от двери к передним окнам, — были образным выражением идеи пути-дороги.

Подпол символизировал нижний, подземный мир.

(Кадр №15) Окно-око – связь с большим миром, белым светом. Дом смотрел на мир окнами – очами, оно связывало мир домашней жизни с внешним миром.

Для освещения избы в вечернее время использовали лучину или керосиновую лампу. Керосиновая лампа подвешивалась к потолку или ставилась на стол.

Простой крестьянский дом состоял из одного большого помещения, условно поделенного на два основных центра – духовный и материальный.

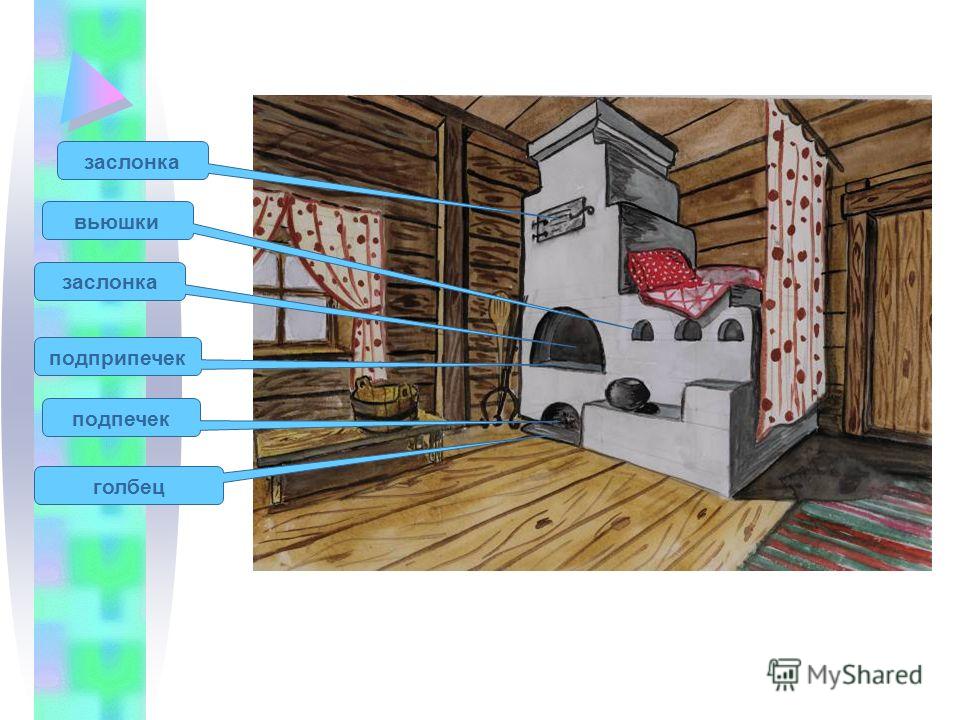

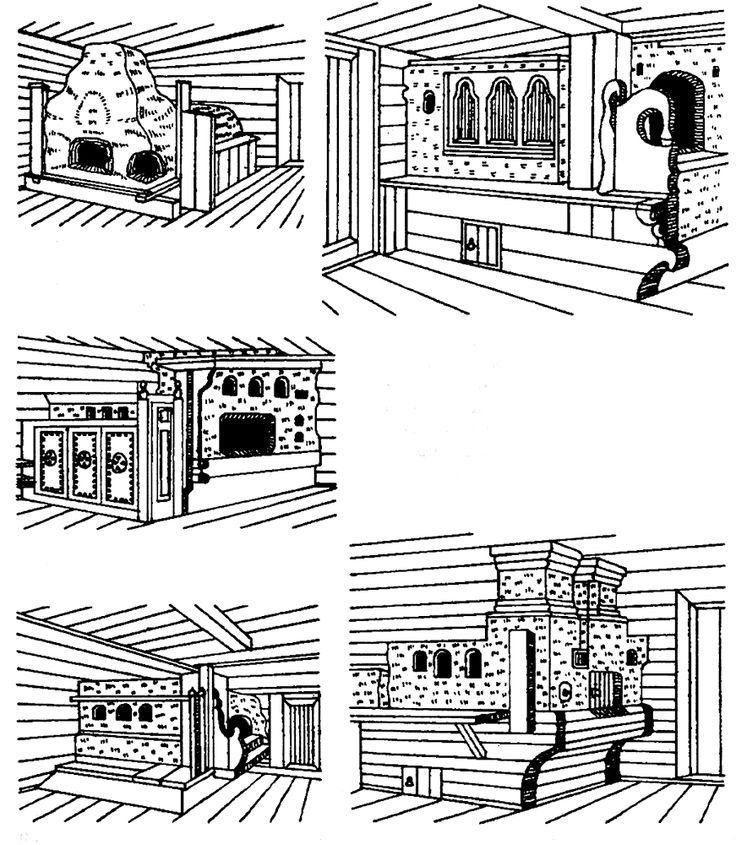

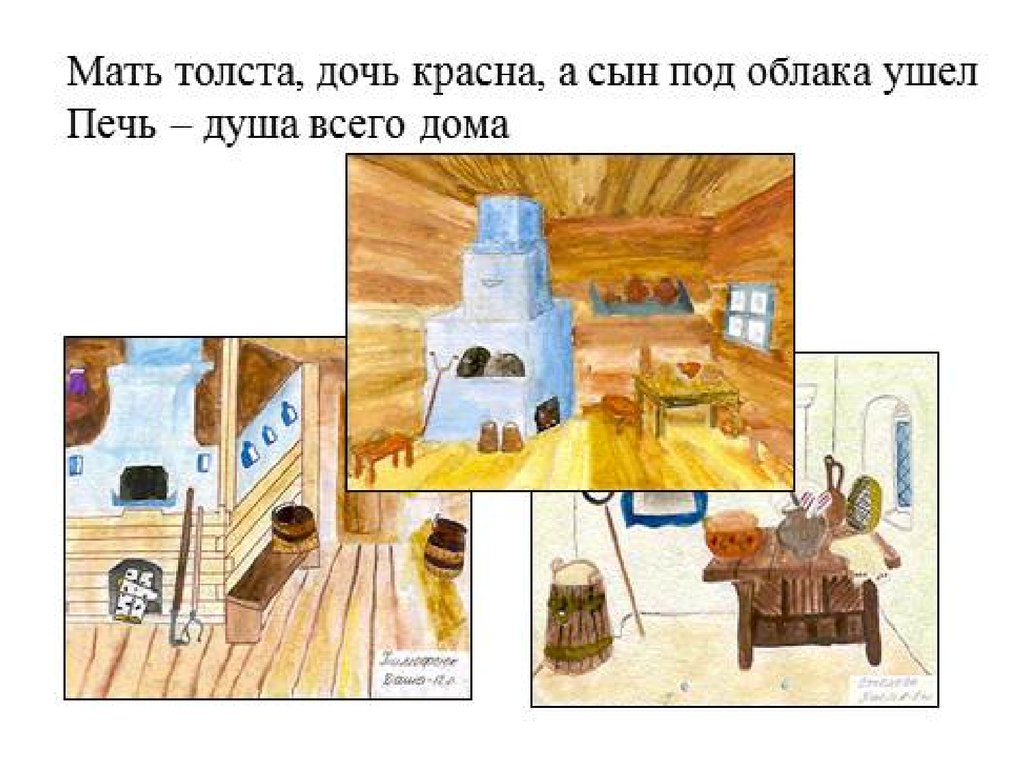

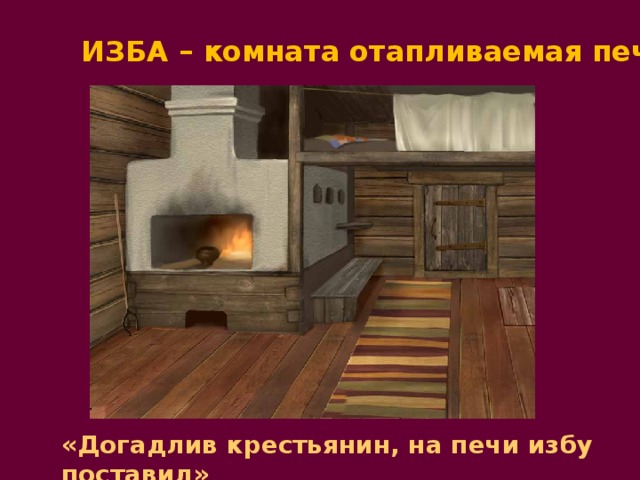

Под материальным центром мы понимаем мир предметов, предназначенных для нашего тела, здоровья, благосостояния. В крестьянском доме источником всего этого была ПЕЧЬ (Кадр№16) – кормилица, защитница от холода, лекарь от болезней. Не случайно печь распространенный персонаж, часто встречающийся в русских сказках.

Не случайно печь распространенный персонаж, часто встречающийся в русских сказках.

(Кадр №16) “Что есть в печи – все на стол мечи” – говорит русская пословица. А что же в ней такое есть. Что можно “метать” на стол? Угольки и головешки, что ли? Такой вопрос может задать только человек, никогда не видевший русской печи – отопительного сооружения, популярного на русской земле с начала 15 века. Эта печь служит не только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи. На ней можно сушить впрок продукты – грибы, например (а можно высушить и валенки после зимней прогулки). На печи можно было “погреть косточки” старикам – для этого она была снабжена лежанкой. Даже помыться в печке можно было. Обратите внимание на отдельные детали и форму печи. Перед устьем печи устроен шесток, на который размещали чугунки. Небольшие углубления в стенках печи служили для сушки лучины или в зимнюю пору для просушки варежек. Под шестком, снизу печи, можно увидеть углубление для хранения дров.

(Кадр №17) Рядом с устьем печи стоят на вытяжку железные ухваты, которыми ставят в печь и достают из печи чугунки.

(Кадр №18) Послушайте, ребята, как сильно, мудро, по-русски глубоко написал о печи знаток крестьянского быта писатель В. Белов: “Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывала вместе с гибелью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни душевному теплу”.

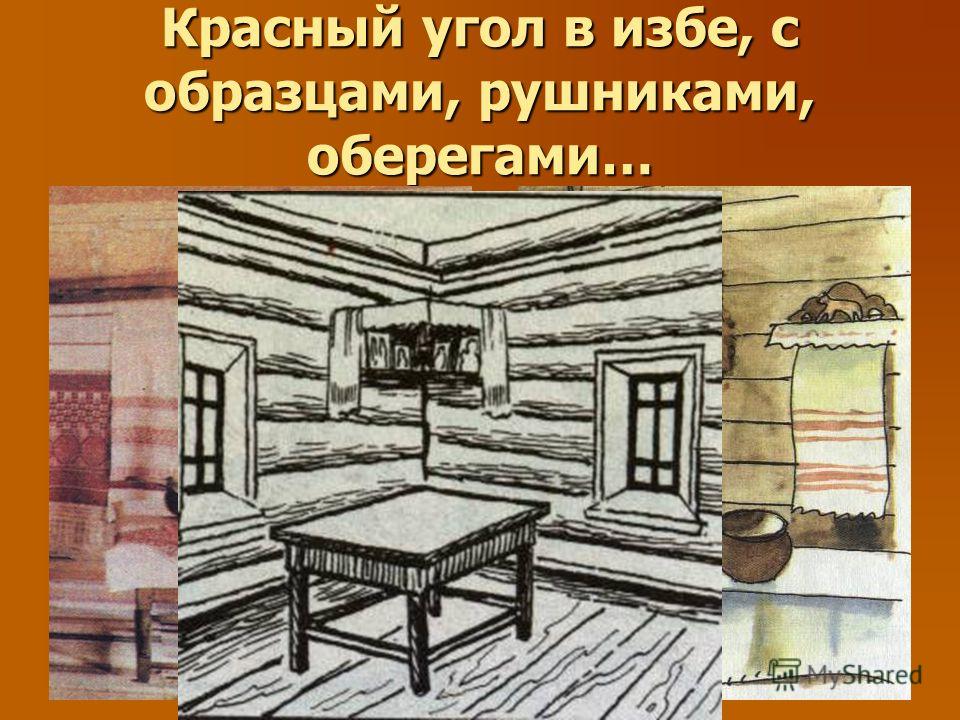

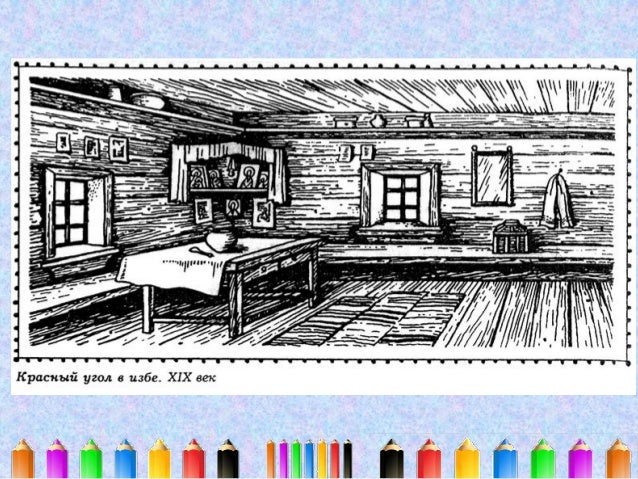

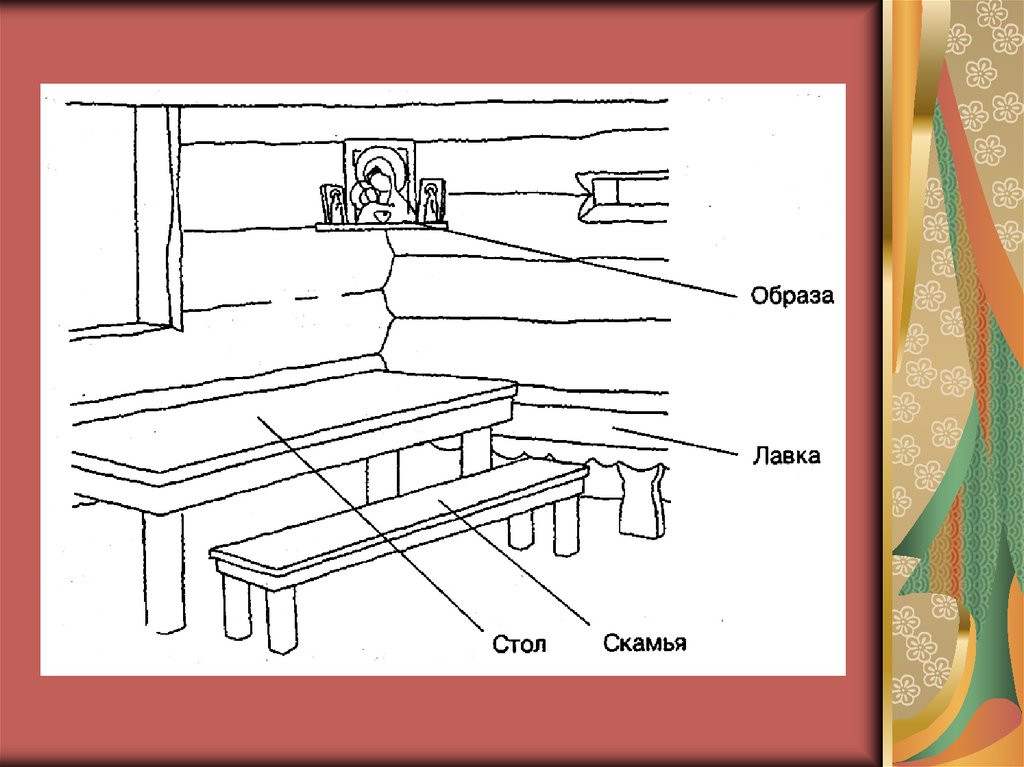

(Кадр №19) Красный угол (передний, большой, святой) – обращен к юго-востоку. С востоком соединялось представление о рае, блаженном счастье, животворящем свете и надежде; на восток обращались с молитвами, заклятьями, заговорами. С эпитетом “красный” очень много связано. Вспомните, красна девица…Красная скамья, красные окна, красный угол.

Красный значит красивый, главный. В красном углу находилась божница, украшенная сухими целебными травами, по праздникам белоснежными полотенцами с вышивкой и кружевами.

(Кадр№20-22) Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себе она вобрала! Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ.

Давайте рассмотрим изображение деревенской избы по фотографиям и картинам художников.

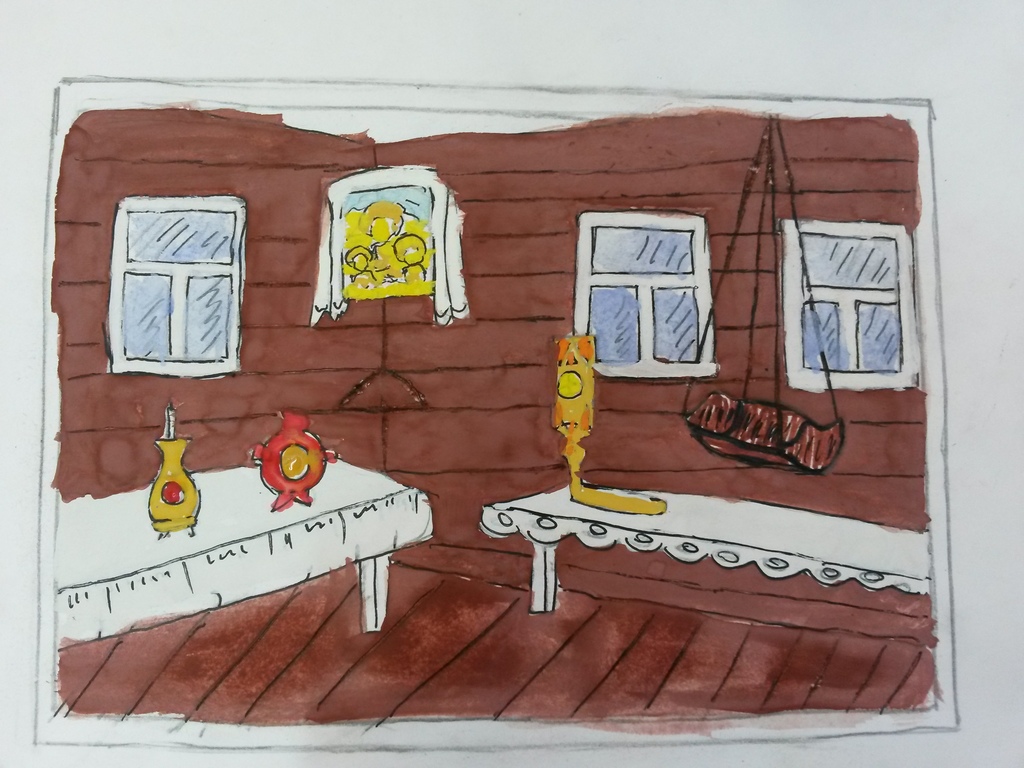

Практическая работа

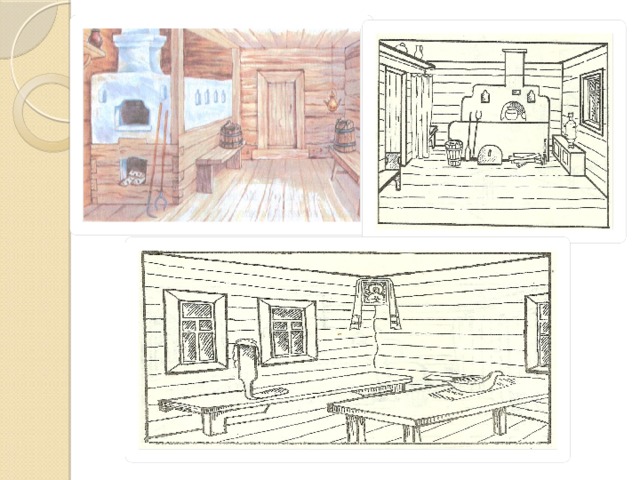

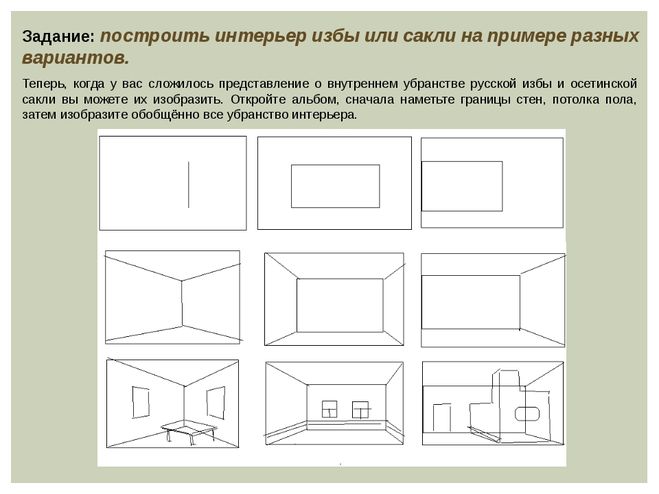

Нарисовать фрагмент интерьера избы с основными предметами.

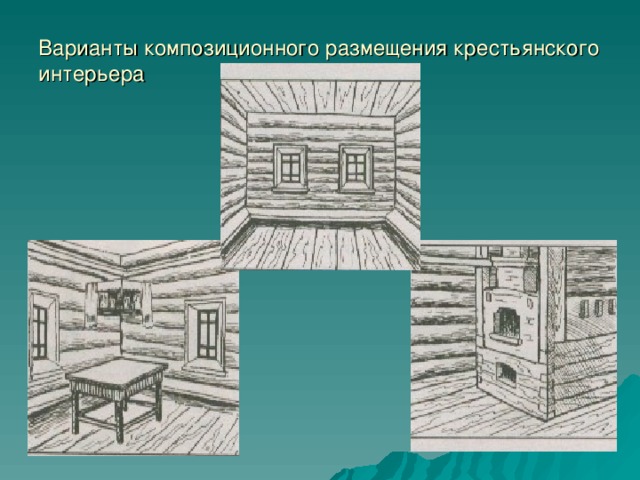

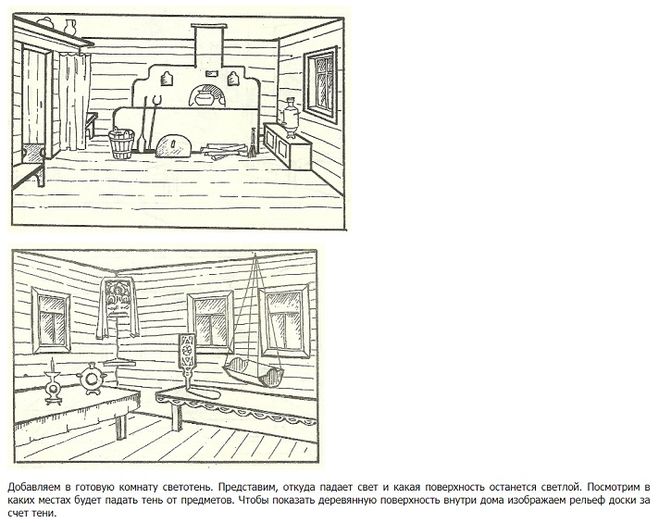

Последовательность изображения крестьянского интерьера:

1. Варианты композиционного решения крестьянского интерьера: изображение угла фронтальной стены с двумя прилегающими к ней боковыми стенами

2. вписать в интерьер (по выбору) печь, лавку и т. п. (Кадр №25-26)

3. выполнение в цвете (отработать мазок “бревнышко”, выполнение предметов обстановки и быта) (Кадр №27)

Итог урока

Анализ работ учащихся.

Домашнее задание: Подобрать иллюстрации предметов крестьянского быта.

Дополнение

Презентация по теме урока “Внутренний мир русской избы”

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1

- Урок изобразительного искусства

- 5 класс

- I четверть

- Тема: «Внутренний мир русской избы»

- Учитель: Зозуля Юлия Андреевна

- г.о. Краснознаменск

- Актуализация опорных знаний

- — По каким принципам украшался внешний облик крестьянской избы.

- — Зачем люди украшали свои жилища.

- В низенькой светелке с створчатым окном

- Светится лампадка в сумраке ночном:

- Слабый огонечек то совсем замрет,

- То дрожащим светом стены обольет.

- Новая светелка чисто прибрана:

- В темноте белеет занавес окна;

- Пол отструган гладко; ровен потолок;

- Печка развальная стала в уголок.

- По стенам – укладки с дедовским добром,

- Узкая скамейка, крытая ковром,

- Крашеные пяльцы с стулом раздвижным

- И кровать резная с пологом цветным.

- Л. Мей

- Под потолком шли полавошники, на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил – полати.

- Почти в каждой избе имелся ткацкий стан – красно. На нем женщины ткали.

- Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку.

- «Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывала вместе с гибелью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни душевному теплу»

- Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себя она вобрала! Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ.

- Список использованной литературы:

- Горяева Н.А. «Декоративно прикладное искусство в жизни человека» Москва «Просвещение» 2006

- Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства» Москва «Просвещение» 1991

- Горяева Н.А. «Методическое пособие к учебнику» Москва «Просвещение» 2003

- Неменский Б.М. «Искусство вокруг нас» Москва «Просвещение» 2004

- Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд. Программа» Москва «Просвещение» 2005

- www.google.ru (Музей – заповедник деревянного зодчества. Кижи.)

- Спасибо за внимание!

Жилья с локоток, а житья с ноготок

Интерьер крестьянского жилища, который можно встретить и в наше время, складывался на протяжении столетий. Ввиду ограниченности пространства планировка дома была очень рациональной. Итак, открываем дверь, пригибаясь, входим…

Дверь, ведущая в избу, делалась невысокой с приподнятым порогом, что способствовало большему сохранению тепла в доме. Кроме того, гость, входя в избу, волей-неволей должен был поклониться хозяевам и иконам в красном углу — обязательному атрибуту крестьянской избы.

Кроме того, гость, входя в избу, волей-неволей должен был поклониться хозяевам и иконам в красном углу — обязательному атрибуту крестьянской избы.

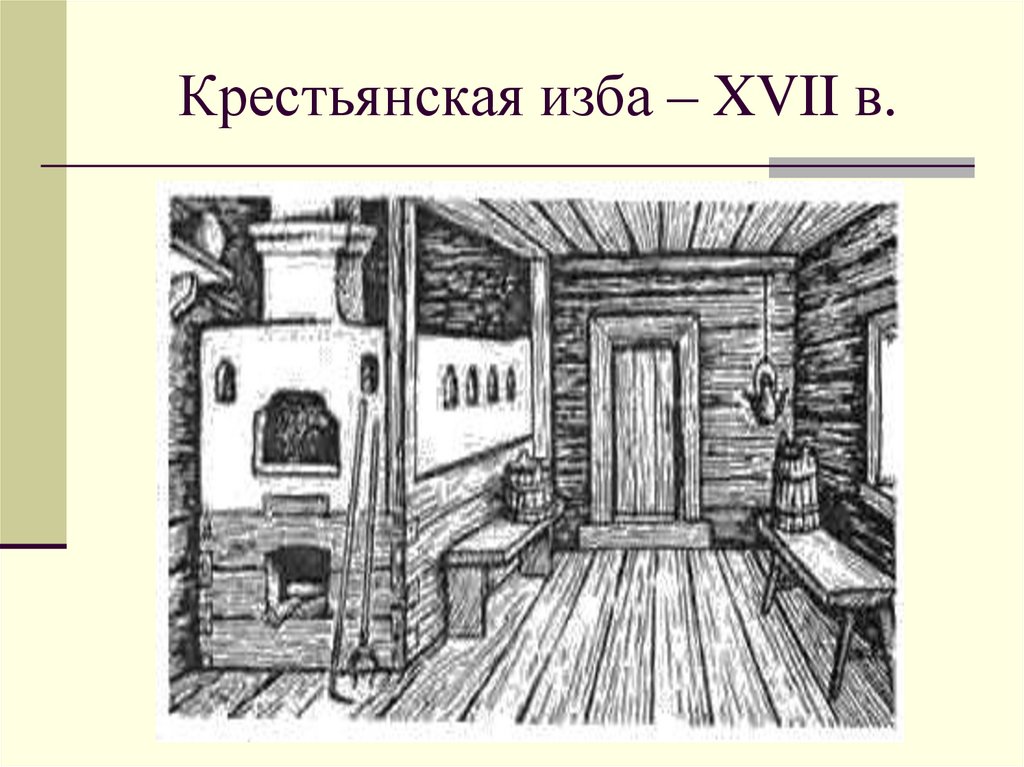

Основополагающим при планировании избы было расположение печи. Печь играла в доме самую главную роль, да и само название «изба» происходит от древнерусского «истьба, истобка», то есть топить, истопить.

Русская печь кормила, обогревала, лечила, на ней спали, а в некоторых даже мылись. Уважительное отношение к печи выразилось в пословицах и поговорках: «Печь нам мать родная», «На печи все красное лето», «Словно на печи погрелся», «И по летам, и по годам — одно место — печь». В русских загадках спрашивается: «Что из избы не вытащишь?», «Чего в избе не видно?» — тепла.

В центральных районах России печь стояла обычно в правом углу от входа. Такую избу называли «пряхой». Если печь располагалась слева от входа, то изба называлась «непряхой». Дело в том, что напротив печи у длинной стороны дома всегда находилась так называемая «долгая» лавка, на которой женщины пряли. И в зависимости от расположения этой лавки по отношению к окном и ее освещенности, удобству для прядения, избы и нарекались «пряхами» и «непряхами»: «Не с руки прясть: правая рука к стене и не по свету».

И в зависимости от расположения этой лавки по отношению к окном и ее освещенности, удобству для прядения, избы и нарекались «пряхами» и «непряхами»: «Не с руки прясть: правая рука к стене и не по свету».

Часто для сохранения формы глинобитной избы в ее углы помещали вертикальные «печные столбы». Один из них, который выходил к центру избы, ставили всегда. От него к боковой передней стене перекидывали широкие брусы, вытесанные из дуба или сосны. За постоянно черный от сажи цвет их называли воронцами. Располагались они на высоте человеческого роста. «Стоит Яга, во лбу рога» — загадывали загадку про воронцы. Тот из воронцов, который шелк длинной боковой стене, назывался «палатным брусом». Второй воронец, шедший от печного столба к передней фасадной стене, называли «чуланным, пирожным брусом». Он использовался хозяйкой в качестве полки для посуды. Таким образом, оба воронца обозначали границы функциональных зон избы, или углов: по одну сторону от входа печной и стряпной (бабий) куты (углы), по другую — хозяйский (палатный) кут, и красный, или большой, верхний угол с иконами и столом. Старинная поговорка, «Не красна изба углами, красна пирогами» подтверждает деление избы на разные по своему значению «углы».

Старинная поговорка, «Не красна изба углами, красна пирогами» подтверждает деление избы на разные по своему значению «углы».

Задний угол (у входной двери) исстари был мужским. Здесь находился коник — короткая широкая лавка, врубленная вдоль задней стены избы. Коник имел форму ящика с откидной плоской крышкой. От двери (чтобы не дуло ночью) коник отделялся вертикальной доской-спинкой, которой часто придавали форму конской головы. Это было рабочее место мужчины. Здесь плели лапти, корзины, ремонтировали конскую упряжь, занимались резьбой и т.д. Под коником в ящике хранили инструменты. Женщине на коник садиться было неприлично.

Этот угол называли еще полатным кутом, т.к. здесь, прямо над дверью, под потолком, возле печи устраивались специальные настилы — полати. Одним краем полати врублены в стену, а другим опираются на полатный брус. На полатях спали, залезая туда с печи. Здесь сушили лен, пеньку, лучину, на день убирали туда постельные принадлежности. Полати были самым любимым местом детворы, т. к. с их высоты можно было наблюдать за всем, что происходит в избе, особенно во время праздников: свадеб, посиделок, гуляний.

к. с их высоты можно было наблюдать за всем, что происходит в избе, особенно во время праздников: свадеб, посиделок, гуляний.

В подпорожье мог войти любой добрый человек без спроса. Без стука в дверь, но за полатный брус гостю по его воле ходу нет. Ожидание приглашения хозяев войти в следующий кут — красный при низких полатях было крайне неудобным.

Бабий или печной угол — царство женщины-хозяйки «большухи». Здесь у самого окна (у света) против устья печи всегда ставили ручные жернова (два больших плоских камня), поэтому угол называли еще “жерновым”. Вдоль стены от печи к передним окнам шла широкая судная лавка, иногда ставился небольшой стол, на который выкладывался горячий хлеб. На стене висели наблюдники — полки для посуды. На полках стояла разнообразная утварь: деревянные блюда, чашки и ложки, глиняные плошки и горшки, железные сковороды. На лавках и полу — молочная посуда (крынки, кувшины), чугуны, ведра, кадки. Иногда бывала медная и оловянная посуда.

В печном (кутном) углу женщины готовили пищу, отдыхали. Здесь во время больших праздников, когда собиралось много гостей, накрывался отдельный стол для женщин. Мужчины даже своей семьи зайти в печной угол без особой надобности не могли. Появление же там постороннего мужчины расценивалось как грубое нарушение заведенных правил (традиций).

Здесь во время больших праздников, когда собиралось много гостей, накрывался отдельный стол для женщин. Мужчины даже своей семьи зайти в печной угол без особой надобности не могли. Появление же там постороннего мужчины расценивалось как грубое нарушение заведенных правил (традиций).

Жерновой угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканой или деревянной переборкой.

Будущая невеста во время всего сватовства должна была слушать разговор из бабьего угла. Оттуда она выходила и во время смотрин. Там ожидала приезда жениха в день свадьбы. И выход оттуда в красный угол воспринимался как уход из дома, прощание с ним.

Дочку в колыбельку — приданое в коробейку.

В бабьем углу висит на длинном шесте (очепе) и колыбель. Шест, в свою очередь, продевается в кольцо, вделанное в потолочную матицу. В разных областях колыбель изготавливают по-разному. Она бывает целиком плетенной из прутьев, бывает с боковиной из луба, с дном матерчатым или плетеным. И называют ее тоже по-разному: люлька, зыбка, колыска, колубалка. К колыбели привязывалась веревочная петля или деревянная педаль, которая позволяла матери качать ребенка, не отрываясь от работы. Висячее положение колыбели характерно именно для восточных славян — русских, украинцев, белорусов. И это связано не только с удобством, но прежде всего с народными поверьями (стоящая на полу люлька появляется много позже). По представлениям крестьян отрыв ребенка от пола, «низа», способствовал сохранению в нем жизненной силы, потому что пол воспринимался как граница между миром людей и подпольем, где обитает «нечистая сила» — домовой, умершие родственники, привидения. С целью защиты ребенка от нечисти под колыбель клали колющие предметы: нож, ножницы, веник и др.

Она бывает целиком плетенной из прутьев, бывает с боковиной из луба, с дном матерчатым или плетеным. И называют ее тоже по-разному: люлька, зыбка, колыска, колубалка. К колыбели привязывалась веревочная петля или деревянная педаль, которая позволяла матери качать ребенка, не отрываясь от работы. Висячее положение колыбели характерно именно для восточных славян — русских, украинцев, белорусов. И это связано не только с удобством, но прежде всего с народными поверьями (стоящая на полу люлька появляется много позже). По представлениям крестьян отрыв ребенка от пола, «низа», способствовал сохранению в нем жизненной силы, потому что пол воспринимался как граница между миром людей и подпольем, где обитает «нечистая сила» — домовой, умершие родственники, привидения. С целью защиты ребенка от нечисти под колыбель клали колющие предметы: нож, ножницы, веник и др.

Парадной, центральной частью избы был красный угол. Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы.

Как бы ни располагалась в избе печь, красный угол всегда находился по диагонали от нее. Красный угол всегда хорошо освещался, так как окна прорубались в обеих стенах, составляющих этот угол. Обращен он был всегда «на солнце», т.е. на юг или восток. В самом углу, сразу под полавочником помещали божницу с иконами и лампадкой, отчего угол еще назывался “святым”. На божнице хранилась святая вода, освященные верба и пасхальное яйцо. Непременно лежало перышко для обметания икон. Считалось, что икона должна обязательно стоять, а не висеть. Сюда же, за иконы, складывали счета, долговые расписки, платежные тетради и т.д.

Сверху на божницу вешалась занавеска или “божник”. Так называли специально вытканное и вышитое узкое, длинной полотенце (20-25 см * 3-4м). Его украшали вдоль одной стороны и на концах вышивкой, тканым орнаментом, лентами, кружевами. Вешали божник так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, оставив открытыми лики.

Трапезная, освященная святынями — вот что такое красный угол. Как жилое помещение православного христианина считается символом православного храма, так и Красный угол рассматривается как аналог алтаря, самое важное и почетное место в доме.

Как жилое помещение православного христианина считается символом православного храма, так и Красный угол рассматривается как аналог алтаря, самое важное и почетное место в доме.

Вдоль стен (передней и боковой) красного угла шли лавки. Вообще лавки устраивали вдоль всех стен избы. Они не принадлежали к мебели, но являлись неотъемлемой частью сруба и были прикреплены к стенам неподвижно. Одной стороной они врубались в стену, а с другой поддерживались подлавниками, выпиленными из досок. К краю лавки пришивали тесину, украшенную резьбой. Такая лавка называлась опушенной, или «с навесом», «с подзором». На них сидели, спали, хранили вещи. Каждая лавка имела свое назначение и название. Слева от двери находилась лавка задняя, или пороговая. Ее-то и называли коником. За ней, вдоль левой длинной стороны избы, от коника к красному углу шла лавка долгая, отличавшаяся от других своей длиной. Подобно печному куту, эта лавка традиционно считалась женским местом. Здесь шили, вязали, пряли, вышивали, занимались рукоделием. Поэтому эту лавку называли еще бабьей.

Поэтому эту лавку называли еще бабьей.

Вдоль передней (фасадной) стены, от красного угла к печному, была лавка короткая (она же красная, передняя). На ней во время семейной трапезы сидели мужчины. От передней стены к печи шла лавка судная. Зимой под этой лавкой, забранной решетками, держали кур. И, наконец, за печью, до двери, шла лавка кутная. На нее ставили ведра с водой.

В красном углу у сходящихся лавок (долгой и короткой) всегда ставили стол. Стол всегда был прямоугольным по форме с мощным подстольем. Столешницу почитали «божьей ладонью», дающей хлеб. Поэтому стучать по столу считалось грехом. В народе говорили: «Хлеб на стол, так стол — престол, а хлеба ни куска — так и стол — доска».

Покрывался стол скатертью. В крестьянской избе скатерти изготавливали из домотканины как простого полотняного переплетения, так и выполненной в технике бранного и многоремизного ткачества. Используемые повседневно скатерти сшивали из двух полотнищ пестряди, как правило с клетчатым узором (расцветка самая разнообразная) или просто грубого холста. Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставленный на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.

Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставленный на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.

В красном углу происходили все значимые семейные события. Здесь выкупали невесту, отсюда ее увозили на венчание в церковь, в доме жениха ее сразу вели тоже в красный угол. Во время уборки урожая первый и последний сноп торжественно устанавливали в красном углу. Во время строительства избы, если под углы первого венца клали монеты на счастье, то под красный угол клали самую крупную. Этот угол избы всегда старались особо украсит и держать в чистоте. Само название «красный» означает «красивый», «светлый». Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев.

Входящие в избу, прежде всего, обращались к красному углу и осеняли себя крестным знамением. Русская пословица гласит: «Первый поклон — Богу, второй — хозяину с хозяйкой, третий — всем добрым людям».

Русская пословица гласит: «Первый поклон — Богу, второй — хозяину с хозяйкой, третий — всем добрым людям».

Место за столом в красном углу под образами было самое почетное: здесь сидел хозяин, или почетный гость. «Красному гостю — красное место». Каждый член семьи знал свое место за столом. Старший сын хозяина сидел по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом и т.д. «Каждый сверчок знай свой шесток». Место хозяйки за столом в торце стола со стороны бабьего кута и печи — именно она жрица домашнего храма. Она общается с печью и огнем печи, она заводит квашню, сажает в печь тесто, вынимает его претворенным в хлеб.

Кроме лавок в избе были передвижные приставные скамьи. Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев смотря по тому. Куда его усаживали — на лавку или на скамью.

Лавки обычно покрывали специальной тканью — полавочником. И вообще, вся изба убрана предметами домашнего ткачества: полати и лежанку на печи закрывают цветные занавеси, на окнах — занавески из домотканой кисеи, на полу — разноцветные половики. Подоконники же украшает милая крестьянскому сердцу герань.

Подоконники же украшает милая крестьянскому сердцу герань.

Между стеной и тыльной или боковой стороной печи находилось запечье. При расположении за печью там хранили конскую упряжь, если сбоку, то обычно кухонную утварь.

С другого боку печи, рядом с входной дверью, пристраивался голбец, — особая деревянная пристройка к печи, по лестнице которой спускались в подклеть (подпол), где хранились припасы. Голбец служил также местом отдыха, особенно старых и малых. Кое-где высокий голбец был заменен коробом — «западней», высотой 30 сантиметров от пола, с задвижной крышкой, на которой также можно было спать. Со временем спуск в подклет переместился перед устьем печи, и попасть в него можно было через дыру в полу. Печной угол считался местом обитания домового — хранителя домашнего очага.

С середины XIX в. В крестьянском жилище, особенно у зажиточных крестьян, появляется парадное жилое помещение — горница. Горница могла быть летним помещением, в случае всесезонного использования она отапливалась печью голландкой. Горницы, как правило, имели более красочный интерьер, чем изба. В интерьере горниц использовались стулья, кровати, горки сундуков.

Горницы, как правило, имели более красочный интерьер, чем изба. В интерьере горниц использовались стулья, кровати, горки сундуков.

Интерьер крестьянского дома, складывающийся веками, представляет наилучший образец сочетания удобства и красоты. Здесь нет ничего лишнего и всякая вещь на своем месте, все под рукой. Главным критерием крестьянского дома было удобство, чтобы человек мог в нем жить, работать и отдыхать. Однако в устройстве избы нельзя не увидеть и свойственную русскому народу потребность в красоте.

В интерьере русской избы главенствует горизонтальный ритм мебели (лавки, полати, полки) Объединяет интерьере единый материал, приемы столярной обработки. Сохранялся естественны цвет древесины. Ведущей цветовой гаммой была золотисто-охристая (стены избы, мебель, посуда, утварь) с введением белого и красного цветов (белыми были полотенца на иконах, красный цвет небольшими пятнами сверкал в одежде, полотенцах, в растениях на окнах, в росписи домашней утвари).

Тема урока: Русская изба.

(для учащихся младшего школьного возраста)

преподаватель МАОУ ДОД «Детская школа искусств», г.Чернушка, Пермский край.

Тема: Русская изба.

Цель: знакомство учащихся с русской избой.

Задачи:

-формировать знания по устройству русской избы, по обрядам связанные со строительством избы;

— развивать творческую активность;

— воспитывать уважительное отношение к русской традиционной культуре.

Материалы:фотографии, картинки, альбомы, цветные карандаши.

Ход урока.

1. Организационный момент.

Приветствие.

2. Сообщение темы и цели урока.

— Сегодня, ребята, нас ждет много интересного. Мы познакомимся с устройством русской избы, а также с обрядами связанные со строительством избы.

3. Основная часть.

Русская культура, как и другая культура, складывалась веками. Русский народ отбирал самое лучшее и передавал из поколения в поколение свой опыт, свои традиции, обряды. На протяжении жизни человека сопровождают различные события, которые наполнены обрядами: родины, крестины, проводы в армию, свадьба, похороны, праздники, повседневная работа. Все традиции, обряды, связаны с мировоззрением русского человека, устройство избы, костюм.

Все традиции, обряды, связаны с мировоззрением русского человека, устройство избы, костюм.

Человек всегда зависел от природы. Еду, необходимые материалы, брал в природе.

— Зачем людям дом? (отв.)

— Как вы думаете, из какого материала строились крестьянские избы? (из леса).

— Почему русские люди выбирали лес основным строительным материалом?(отв.)

Дерево- постоянный спутник русского человека. Дерево давало кров над головой, тепло в печи, из него делали посуду, мебель. Оно сопровождало человека от колыбели до могилы.

Рассказ сопровождается показом на иллюстрации.

— Внешний и внутренний мир крестьянского дома был наполнен символами. Крыша дома связывалась с небом, клеть (прямоугольный сруб с окнами, дверью, полом)- с землёй, а подклеть (погреб)- с подземным миром. Потолок внутри избы часто украшался символами солнца, стены- растительным орнаментом. Окна избы- «глаза» дома. Над окнами крепились козырьки-наличники, на которых обязательно был изображен растительный и геометрический орнамент, являлся оберегом. Крыльцо- «распахнутые руки» дома. Они связывали избу с улицей. Располагались избы всегда «лицом» к дороге.

Крыльцо- «распахнутые руки» дома. Они связывали избу с улицей. Располагались избы всегда «лицом» к дороге.

-Человек обустраивал свой дом, наполнял образами не только для украшения, а для того чтобы привлечь к дому силы добра и света и защититься от злых сил.

На крыше дома обязательно должен быть конь-охлупень. Конь являлся символом солнца, движущегося по небу.

-Дверь в избу была низкая, а порог высокий.

-Как вы думаете, почему так строили вход в избу? (отв.)

Делали это для того, чтобы в холод с улицы меньше дуло.

— В старой русской избе была всего лишь одна комната и почти половину её занимала печка: «Без печки хата- не хата». В те далекие времена и хлеб пекли, и всю еду для людей и всякой живности- коров, коз, свиней- готовили в печке.

— Какую ещё роль печь выполняла в избе?(отв.)

Русская печь обогревала дом, на ней сушили одежду и обувь, грибы и ягоды. На печке можно было даже спать. Особенно любили это делать старики и ребятишки.

— Не случайно печь- распространенный персонаж, часто встречающийся в русских сказках.

-Какие сказки вы знаете, где говорится о печи? (отв.)

-Какие события, связанные с печью в них происходят? (отв.)

-А кто обычно занимается домашним хозяйством, приготовлением еды в доме? (женщина).

Поэтому ту часть, где стояла печь, называли женской половиной. Здесь у женщины находилось всё то, что нужно было для домашнего хозяйства, для приготовления пищи- полки с посудой, которую крестьяне изготавливали сами.

-Посмотрите внимательно и скажите, какая-нибудь утварь домашняя вам уже знакомы? Назовите их.(отв.пояснить).

-Почти в каждой избе имелся ткацкий станок и, конечно, детская колыбель в виде лодочки, подвешенный к потолку.

— Для чего нужен был ткацкий станок? (на нем ткали одежду).

4. Обряды связанные со строительством избы.

Строительство избы была неотъемлемой частью жизни людей. Она играла огромную роль в обрядах, обычаях.

— Какие обычаи, связанные со строительством избы вы можете назвать? (отв.)

— Существовали и обряды с въездом в новую избу. Если можете, то назовите их? (первыми всегда в дом пускали петуха или кошку, чтобы выгнать злых духов, а также, чтобы семья в новом доме жила благополучно).

— А какой большой праздник устраивают с въездом в новый дом? (новоселье). Кого обычно приглашают на новоселье? (родных, друзей, соседей, и всех тех, кто помогал строить дом).

5. Практическая часть.

-Сейчас я предлагаю вам в альбомах нарисовать фрагмент избы с основными предметами.

6.Итог урока.

— Вам понравилось наше занятие? (ответы учащихся)

— О чем мы с вами сегодня говорили на занятии? (об устройстве избы).

— Что нового вы узнали о избе? (ответы учащихся)

— А сейчас я узнаю, какие вы сегодня на занятии были внимательные. Я загадаю вам старинные загадки и задам вопросы, связаны с избой, а также с предметами быта.

Загадки и вопросы:

1.Жилище крестьян. (изба).

(изба).

2. Два братца друг на друга глядят,

А вместе не сойдутся. (пол и потолок).

3.Стоит терем, в тереме- ящик. Что это такое? (печь).

4. Четыре брата одним кушаком подпоясаны,

Под одной шляпой стоят. (стол).

5. В избе его называют «красный…» (угол).

6.Черный конь скачет в огонь. (кочерга).

7.Красный петушок по жердочке бежит. (лучина).

8.Всех кормлю с охотою, а сама безротая. (ложка).

9.Стоит попадья, тремя поясами подпоясанная. (кадка).

10.На топтале был,

На кружале был,

На пожаре был,

Домой пришёл-

Всю семью кормил. (глиняный горшок).

11.Сотни глаз, а сам слепой,

Засорил глаза мукой. (решето).

-Молодцы! Справились с заданием.

-Вы узнали, как жили когда-то русские люди, как они были талантливы и изобретательны. Многое из того, что ими придумано, мы используем и сейчас.

Спасибо за занятие.

Читайте также…

- Весы, деловой и любовный гороскоп

- Почему трескаются пятки и как лечить трещины?

- Есть ли льготы многодетным семьям при поступлении в вуз Перечень льгот для многодетных семей

- Причины кровотечений при беременности на ранних сроках: что делать?

|

Цель: Сформировать у учащихся образные представления об организации, мудром устроении человеком внутреннего пространства избы. Зрительный ряд: Рисунки интерьера крестьянского жилища; репродукции; ИКТ-презентация Литературный ряд: Л.Мей “В низенькой светелке…”, В.Белов – высказывание о русской печи, детские книжки с иллюстрациями русской избы. Организационный момент Подготовка к уроку. Настрой на урок. Актуализация опорных знаний — По каким принципам украшался внешний облик крестьянской избы. — Зачем люди украшали свои жилища? Формирование новых знаний Презентация (На экране изображение избы, кадр №5) Русская изба.… С ней мы уже не раз встречались на наших уроках, и вновь возвращаемся к этому образу. Глаголем, кошелем и брусом В.Федотов Но давайте, ребята, мысленно войдем в крестьянское жилище (на экране появляется изображение интерьера избы, кадр №6) В низенькой светелке с створчатым окном Л. Мей Здесь существует тот же порядок, который наблюдается в природе, все как в природе, — гармонично и совершенно. Потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – свет. (Кадр №7) Потолок связывался в народных представлениях с небом; матица (средний брус, несущий деревянный потолок), олицетворяла собой млечный путь. Путь на небе. (Кадр №8) Под потолком шли полавошники, на них располагалась крестьянская утварь. Посуда обычно была деревянной или глиняной. А около печи укрепляли деревянный настил – полати. На полатях спали. (Кадр №9) Почти в каждой избе имелся ткацкий станок – красна, на нем женщины ткали. (Кадр №10) Для новорожденных подвешивали к потолку избы нарядную люльку. Люльку укрепляли на гибком шесте к матице. (Кадр №11) Пол – землю; домотканые половики – дорожки, посланные в направлении от двери к передним окнам, — были образным выражением идеи пути-дороги. Подпол символизировал нижний, подземный мир. (Кадр №12) Окно-око – связь с большим миром, белым светом. Дом смотрел на мир окнами – очами, оно связывало мир домашней жизни с внешним миром. Для освещения избы в вечернее время использовали лучину или керосиновую лампу. Керосиновая лампа подвешивалась к потолку или ставилась на стол. Простой крестьянский дом состоял из одного большого помещения, условно поделенного на два основных центра – духовный и материальный. Под материальным центром мы понимаем мир предметов, предназначенных для нашего тела, здоровья, благосостояния. — Назовите сказки, где печь является действующим персонажем. (“По щучьему велению”, “Гуси-лебеди” ) (Кадр №13) “Что есть в печи – все на стол мечи” – говорит русская пословица. А что же в ней такое есть. Что можно “метать” на стол? Угольки и головешки, что ли? Такой вопрос может задать только человек, никогда не видевший русской печи – отопительного сооружения, популярного на русской земле с начала 15 века. Эта печь служит не только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи. На ней можно сушить впрок продукты – грибы, например (а можно высушить и валенки после зимней прогулки). На печи можно было “погреть косточки” старикам – для этого она была снабжена лежанкой. Даже помыться в печке можно было. Горнило печи (сводчатую варочную камеру) можно было разогреть до 200 градусов, а это очень высокая температура – ведь вода закипает уже при 100 градусах. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавят, что разогретое горнило часами хранит тепло – значит, в нем можно “топить” молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое, Вкус пищи, приготовленной в русской печи, не забывается. (Кадр №14) Рядом с устьем печи стоят на вытяжку железные ухваты, которыми ставят в печь и достают из печи чугунки. А так же рядом находится кочерга и лопата для выпечки хлеба. (Кадр №15) Послушайте, ребята, как сильно, мудро, по-русски глубоко написал о печи знаток крестьянского быта писатель В.Белов: “Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывала вместе с гибелью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни душевному теплу”. В переднем углу избы находился духовный центр дома. Духовный — от слова “душа”. Это сфера, которая ведает чувствами человека, его мыслями, горестями и радостями, Для того, чтобы поделиться своими бедами, обидами, страхами, попросить любви и счастья, люди обращались к иконам, украшенным вышитыми полотенцами. Рядом стоял стол. За него усаживали дорогих гостей для душевной беседы. (Кадр №16) Красный угол (передний, большой, святой) – обращен к юго-востоку. Красный значит красивый, главный. В красном углу находилась божница, украшенная сухими целебными травами, по праздникам белоснежными полотенцами с вышивкой и кружевами. Красный угол олицетворял зарю. В этой части избы происходили важные события в жизни семьи, самых дорогих гостей усаживали в красном углу, на красную лавку за стол. (Кадр№17) Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себе она вобрала! Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ. Давайте рассмотрим изображение деревенской избы по фотографиям и картинам художников. Практическая работа Задание: Нарисовать фрагмент интерьера избы с основными предметами. Последовательность изображения крестьянского интерьера: 1. Варианты композиционного решения крестьянского интерьера: изображение угла фронтальной стены с двумя прилегающими к ней боковыми стенами. (Кадр №18) 2. вписать в интерьер (по выбору) печь, лавку и т.п. 3. выполнение в цвете (отработать мазок “бревнышко”, выполнение предметов обстановки и быта) Итог урока Анализ работ учащихся. Домашнее задание: Подобрать иллюстрации предметов крестьянского быта. Дополнение Презентация по теме урока “Внутренний мир русской избы” Презентация -доп.к уроку Фотографии и иллюстрации применяемые на уроке: |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Внутренний мир русской избы

Внутренний мир русской избы- org/Person»>

Загирова Фарида Нурхидовна, педагог дополнительного образования

Разделы: МХК и ИЗО

Цели:

- Сформировать представление о внутреннем пространстве крестьянского дома, его символике, и жизненно важных центрах.

- Выполнить линейный рисунок перспективного изображения комнаты русской избы.

- Развивать коммуникативные качества личности через общение, работу в группах. Воспитывать любовь к культуре своего народа, его истокам.

Оборудование:

Проектор, карточки – задания, презентация по теме урока, лист формата А3, простой карандаш.

| Время | Содержание деятельности | Цель | Организационные формы | Действия учителя | Действия ученика |

1 мин.

|

|

Проведение мотивации у детей к уроку.

У детей сформируется представление, чем они будут заниматься на уроке. Учащиеся смогут включиться в работу и настроиться к получению знаний. |

Фронтальная.

|

Читает стихотворение Л. Мей “В низенькой светёлке…” эмоционально

настраивает детей на восприятие материала. Организовывает урок, даёт инструкции к восприятию учебного материала. Учитель даёт задание по учебнику, объясняет задание. |

Слушают, эмоционально реагируют.

|

| 20 мин | Усвоение знаний по теме урока. | У детей сформируется представление о внутреннем пространстве крестьянского дома, его символике и жизненно важных центрах. | Работа в группах. | Консультирует, помогает, направляет учебную деятельность. | Читают, выделяют слова, записывают понятия в тетрадь, обсуждают, приходят к общему мнению |

| 5 мин | Рефлексия. |

У детей выявляются первичное усвоение знаний. | Фронтальная. | Проверяет, выясняет усвоение материала. | Отвечают, рассуждают, дополняют,

информируют, делают выводы. |

| 5 мин | Закрепление материала. | У детей происходит закрепление материала | Индивидуальная. | Показывает презентацию, комментирует

показ. Приложение 1 |

Слушают, восхищаются воспринимают зрительно. |

| 3 мин. | Объяснение перспективного изображения комнаты. | У детей сформируется представление, как нарисовать комнату на листке бумаги. | Индивидуальная. |

Рассказывает алгоритм построения перспективного изображения комнаты, показывая слайды презентации. | Дети слушают, внимательно следя за этапами построения на экране, а затем прочитывают информацию на слайде, закрепляют. |

| 5 мин. | Выполнение практической работы. | Дети смогут выполнить линейный рисунок. | Индивидуальная. | Помогает, показывает. | Дети выполняют рисунок. |

| 3-4 мин. | Задание на дом. | Дети смогут поработать с дополнительной информацией. | Индивидуальная. | Даёт задание на дом. | Записывают домашнюю работу в дневниках. |

Л. Мей

В низенькой светёлке с створчатым окном

Светится лампадка в сумраке ночном:

Слабый огонёчек то совсем замрёт,

То дрожащим светом стены обольёт.

Новая светёлка чисто прибрана:

В темноте белеет занавес окна;

Пол отструган гладко; ровен потолок;

Печка развальная стала в уголок.

По стенам – укладки с дедовским добром,

Узкая скамейка, крытая ковром,

Крашенные пяльцы с стулом раздвижным

И кровать резная с пологом резным.

Литература:

- Б.М.Неменский Программы общеобразовательных учреждений, Москва, просвещение, 2006год;

- Н.А.Горяева, О.В.Островская “Декоративно – прикладное искусство в жизни человека” учебник 5 класс;

- Н.А.Горяева Методическое пособие к учебнику

“Декоративно – прикладное искусство в жизни

человека” учебник 5 класс, под редакцией

Б.

М.Неменского.

М.Неменского.

Как нарисовать лучшую карту своего внутреннего мира Дэвида Мастерса

Ранее этим летом я поднялся на Скафелл-Пайк, гору в Озерном крае Северной Англии. Как и все остальное наше дождливое лето, этот день был влажным и пасмурным. Не успели мы пройти и половины пути в гору, как нас поглотили облака и туман.

К счастью, у меня были карта и компас, и я умею ориентироваться по ним.

Карта Ordinance Survey (OS), которая у меня была, была очень подробной, контуры, ручьи, скалы и тропы были четко обозначены тонкими линиями. С этой картой и компасом я смог без труда добраться до вершины Скафелл-Пайк в тумане.

В такой ситуации хорошая карта — это благо. Что сделало карту OS полезной, так это ее уровень детализации и близость представления к картируемой поверхности. Возможность точно сопоставить то, что на карте, с тем, что на земле, позволило мне уверенно ориентироваться.

Но представьте на мгновение, что эти тонкие линии дорожек и контуров нарисованы ребенком толстым мелком. Детали будут утеряны, карта все равно будет верна в нечетком, общем виде, но она будет гораздо менее полезна для навигации в горах, она может быть даже опасной.

Большинство из нас путешествуют по жизни с картами, нарисованными мелками в детстве. Очертания, как правило, правильные, но часто упускают детали и нюансы нашего внутреннего и внешнего ландшафта.

У всех нас есть ментальные карты, наш собственный внутренний проводник по миру. Чтобы осмыслить свой опыт и управлять своей жизнью, мы создаем внутренние репрезентации внешнего мира.

Чтобы составить эти ментальные карты, мы должны обобщить наш опыт. Мы берем огромную массу информации, которая приходит к нам каждую секунду, и сводим ее к более простым представлениям, которые мы можем использовать.

Очень полезный навык.

Например: мы можем обобщить наш опыт знакомства со многими видами дверей и составить общее представление о том, что такое двери и как они работают. Теперь мы можем отправиться в любой город или город мира и иметь хорошее представление о том, как работать с дверьми в этом месте. Нам не нужно выяснять каждую дверь каждый раз, когда мы видим новую, наше обобщение помогает нам ориентироваться во всех типах дверей. Представьте себе, что вам нужно выяснить, как работает дверь каждый раз, когда вы ее используете.

Теперь мы можем отправиться в любой город или город мира и иметь хорошее представление о том, как работать с дверьми в этом месте. Нам не нужно выяснять каждую дверь каждый раз, когда мы видим новую, наше обобщение помогает нам ориентироваться во всех типах дверей. Представьте себе, что вам нужно выяснить, как работает дверь каждый раз, когда вы ее используете.

Это обобщение делает жизнь намного проще, но эта простота имеет свою цену.

Однажды я прочитал об интересном социологическом эксперименте (или, возможно, это была розыгрыш).

Злоумышленники установили в коридоре особую дверь. Скрытые петли двери находились на той же стороне двери, что и ручка. Если вы нажимали или тянули за ручку, вы нажимали и тянули за петли, и дверь не двигалась, если вы нажимали на сторону двери, где обычно расположены петли, дверь открывалась довольно легко.

Они ждали и смотрели. Каждый, кто приближался к двери, некоторое время толкал и дергал за ручку и сдавался, полагая, что дверь заперта. Никто не толкал дверь со стороны петель, которая могла бы легко пропустить их. Их «карта» того, как работают двери, мешала им даже рассматривать возможность того, что через дверь может быть другой путь.

Никто не толкал дверь со стороны петель, которая могла бы легко пропустить их. Их «карта» того, как работают двери, мешала им даже рассматривать возможность того, что через дверь может быть другой путь.

Если бы экспериментатор сказал им попробовать другую сторону двери, они бы толкнули ее и обнаружили, что она легко открывается. Жертва этого эксперимента могла проклясть экспериментатора, но в следующий раз, когда они столкнутся с явно закрытой дверью, они могут попытаться нажать на петлю просто для проверки. Их карта того, как работают двери, была бы расширена.

Итак, если у нас есть ошибочные карты областей нашей жизни, как мы можем их улучшить?

Далее следует один из способов обновить менее чем полезную карту.

Сначала вам нужно выбрать часть вашей ментальной карты, которая вам не помогает.

Подумайте о том, что вы говорите или думаете про себя, что не помогает.

Приведу пример из собственного опыта, который спровоцировал это эссе.

Несколько дней назад я работал дома. Когда я изо всех сил пытался заинтересоваться тем, что я должен был делать, я выглянул и увидел солнце, сияющее на прекрасном голубом небе. Я решил бросить то, что я (не)делал, и пойти прогуляться до пляжа, который находится всего в десяти минутах ходьбы от нашего дома.

Когда я изо всех сил пытался заинтересоваться тем, что я должен был делать, я выглянул и увидел солнце, сияющее на прекрасном голубом небе. Я решил бросить то, что я (не)делал, и пойти прогуляться до пляжа, который находится всего в десяти минутах ходьбы от нашего дома.

Я сидел на берегу моря, пил кофе и наслаждался видом, когда мне пришла в голову мысль: «Я теряю время», и я начал чувствовать себя немного виноватым.

Я не знаю, приходили ли вам когда-нибудь в голову такие бесполезные мысли, или они исходили из вашего рта. (Если у вас есть, имейте это в виду для следующего бита).

В этих мыслях есть что-то такое, что часто имеет привкус всегда и везде. Как будто эти слова были спрятаны в предложении, которое должно было быть «Я всегда и везде трачу свое время зря».

Совет: Если вы слышите в своих мыслях слова всегда, никогда, везде, нигде, никто или все, то можете быть уверены, что в вашем мышлении происходит серьезное обобщение.

Никто не может тратить свое время всегда и везде. Вы тратите время, когда едите и спите, когда играете с ребенком или обедаете с другом. Вы можете тратить время иногда или где-то, но невозможно тратить его всегда и везде.

Вы тратите время, когда едите и спите, когда играете с ребенком или обедаете с другом. Вы можете тратить время иногда или где-то, но невозможно тратить его всегда и везде.

Я решил распаковать «Я трачу свое время», используя несколько очень прямых вопросов: Где, когда, как и с кем я трачу свое время?

Вот что я придумал:

Я избегаю работы

- где: дома

- когда: хорошая погода и/или я не хочу работать

- как: я иду на гулять, просматривать веб-сайты или слушать аудиокниги

- кто с: собой

Это дало мне гораздо более четкое представление о том, что такое «избегание работы».

Как насчет того, чтобы не уклоняться от работы, а упорно работать?

Я прошел тот же процесс с противоположной мыслью «Я много работаю»

Я усердно тружусь

- когда: я с клиентом, пишу статью, провожу тренинг

- где: дома, в офисе, в учебной комнате

- как: я там полностью сосредоточен на этом

- с кем: клиенты, стажеры, я

Теперь у меня есть два более подробных изображения части моего отношения к работе и использованию времени. Теперь, как сравнить и сопоставить эту информацию, чтобы составить более точную карту этой территории.

Теперь, как сравнить и сопоставить эту информацию, чтобы составить более точную карту этой территории.

Я решил поэкспериментировать с техникой исключения, созданной Биллом О’Хэнлоном как часть его гипнотерапии, ориентированной на решение.

Я повторил эти утверждения вслух (не было никого, кто бы пялился на меня)

- Я избегаю работы, за исключением тех случаев, когда я этого не делаю

- Я избегаю работы, за исключением случаев, когда я этого не делаю кого я не работаю

- Я избегаю работы, за исключением случаев, когда я не работаю кроме тех, с кем я не работаю

- я много работаю кроме как я не работаю

Эти утверждения заставляют ваш разум обновлять ошибочные обобщения, рассматривая исключения. (Эти предложения не обязательно должны иметь идеальный грамматический смысл, чтобы работать).

Теперь я вижу, что картина намного тоньше, чем я избегаю работы, я конечно не всегда везде избегаю работы, так же как я не всегда много и везде работаю.

На самом деле, то, что я придумал весь этот процесс, «избегая работы», показывает, что моя оценка самого себя была не очень точной.

Вот еще раз процесс в общем виде. Попробуйте это на одном из своих бесполезных обобщений.

Распакуйте свое отрицательное заявление

- Где мне это сделать?

- Когда мне это сделать?

- Как мне это сделать?

- С кем мне это делать?

Распаковать противоположную

- Где это сделать?

- Когда мне это сделать?

- Как мне это сделать?

- С кем мне это делать?

Теперь, когда у вас есть богатый набор информации, вы можете сравнить и сопоставить два убеждения.

- I [ отрицательный ] за исключением случаев, когда я не знаю

- I [ отрицательный ] кроме случаев, когда я не знаю ] за исключением случаев, когда я не

и

- I [ положительный ] за исключением случаев, когда я не

- I [ положительный ] кроме случаев, когда я не

- Я [ положительный ] кроме тех, с кем я не общаюсь

- Я [ положительный ] за исключением того, с кем я не общаюсь

Теперь вернитесь к своему первоначальному неблагоприятному мнению.

Как дела?

Помните, что цель здесь не в том, чтобы излечить вас от ваших негативных убеждений или мнения о себе, а в том, чтобы позволить им обновиться, чтобы дать вам более четкую карту территории, чтобы вы могли ориентироваться более точно и безопасно

Вот так:

Нравится Загрузка…

Категории НЛП© 2022 Энди Хант, ТОО «Практическое благополучие»

Презентация «Внутренний мир русской избы». Интерьер крестьянских изб Презентация в старинной русской избе

Создание избы. Создание хижины. Строгое соблюдение традиций Строгое соблюдение традиций Место: сухое, высокое, светлое. Место: сухое, высокое, светлое. «Счастливое» место – обжитое и благополучное; «неудачливые» — места захоронений, где была дорога или баня. «Счастливое» место – обжитое и благополучное; «неудачливые» — места захоронений, где была дорога или баня.

Создание шалаша Материал: сосна или лиственница. Материал: сосна или лиственница. Никогда не использовал старые или мертвые деревья или деревья, растущие на перекрестках дорог («пышные деревья») Никогда не использовал старые или мертвые деревья или деревья, растущие на перекрестках дорог («пышные деревья»)

Сруб сделан поздней осенью (иногда даже прямо в лесу), где и простоял до весны. Бревенчатый дом был сделан поздней осенью (иногда даже прямо в лесу), где и простоял без дела до весны. Только после усадки сруба его переносили на место постройки избы. Только после усадки сруба его переносили на место постройки избы. Часто для этого собиралась вся деревня и устраивался праздник за счет строителя, которому нужна была помощь с переносом. Часто для этого собиралась вся деревня и устраивался праздник за счет строителя, которому нужна была помощь с переносом.

Бревенчатый дом был сделан поздней осенью (иногда даже прямо в лесу), где и простоял без дела до весны. Только после усадки сруба его переносили на место постройки избы. Только после усадки сруба его переносили на место постройки избы. Часто для этого собиралась вся деревня и устраивался праздник за счет строителя, которому нужна была помощь с переносом. Часто для этого собиралась вся деревня и устраивался праздник за счет строителя, которому нужна была помощь с переносом.

Ориентация по сторонам света Избушка ориентировалась по сторонам света: север — зима, зло, юг — лето, добро, восток — восход, запад — закат. Дверь, по обычаю, располагалась с южной стороны. Избушку ориентировали по сторонам света: север – зима, зло, юг – лето, добро, восток – восход, запад – закат. Дверь, по обычаю, располагалась с южной стороны.

Внутреннее устройство избы Двери были небольшого размера — примерно 120 на 150 сантиметров. В дом вошли пригнувшись — порог тоже сделали достаточно высоким. Двери были небольшого размера – примерно 120 на 150 сантиметров. В дом вошли пригнувшись — порог тоже сделали достаточно высоким.

В дом вошли пригнувшись — порог тоже сделали достаточно высоким. Двери были небольшого размера – примерно 120 на 150 сантиметров. В дом вошли пригнувшись — порог тоже сделали достаточно высоким.

«Красный» угол — специально отведенное место в избе для икон. Поселилась в дальнем углу избы Самая освещенная часть избы Иконы были размещены в «красном» углу с расчетом на то, что икона была первым, на что обращал внимание входящий в комнату человек. Входя или выходя из комнаты или дома, христианин в первую очередь воздавал почести Царю Небесному, а уже потом хозяину дома.

Угол «красный» Как жилище православного христианина считается символом православного храма, так и красный угол считается аналогом алтаря. Как жилое помещение православного христианина считается символом православного храма, так и красный угол рассматривается как аналог алтаря. Красный угол – самое важное и почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог зайти туда только по специальному приглашению хозяев. Красный угол – самое важное и почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог зайти туда только по специальному приглашению хозяев. Традиционно считается, что икона не должна висеть, ее необходимо установить на отведенное ей место. Иконы размещают на специальной полке или в закрытом киоте. Традиционно считается, что икона не должна висеть, ее необходимо установить на отведенное ей место. Иконы размещают на специальной полке или в закрытом киоте.

Красный угол – самое важное и почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог зайти туда только по специальному приглашению хозяев. Традиционно считается, что икона не должна висеть, ее необходимо установить на отведенное ей место. Иконы размещают на специальной полке или в закрытом киоте. Традиционно считается, что икона не должна висеть, ее необходимо установить на отведенное ей место. Иконы размещают на специальной полке или в закрытом киоте.

Иконы Соборные («именные») иконы членов семьи Соборные («именные») иконы членов семьи Иконы Спасителя и Богородицы Иконы Спасителя и Богородицы Иконы наиболее почитаемых святых в этом роду (чаще : Николай Чудотворец, Пантелеимон Целитель) Иконы наиболее почитаемых святых этого рода (чаще: Николая Чудотворца, Пантелеймона Целителя)

В жизни человека дом имеет большое значение, ведь с домом связаны все основные семейные ритуалы: родина, свадьба, похороны. Красота русской деревенской избы заключается в ощущении тепла человеческих рук, любви человека к своему дому. А интерьер дома – это внутренний мир человека. Дом – это жилой дом, но дом – это еще и родина, семья, родня. В презентации показаны основные виды крестьянских построек, столярные инструменты, конструкция избы, деревянные кружевные украшения для фронтона и множество красивых фотографий и зарисовок «золотой избы».

А интерьер дома – это внутренний мир человека. Дом – это жилой дом, но дом – это еще и родина, семья, родня. В презентации показаны основные виды крестьянских построек, столярные инструменты, конструкция избы, деревянные кружевные украшения для фронтона и множество красивых фотографий и зарисовок «золотой избы».

Скачать:

Предварительный просмотр:

Для использования предварительного просмотра презентаций создайте учетную запись Google (аккаунт) и войдите: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Русская изба В избе содержится многовековая мудрость… Полна загадок и проста! Она еще жива, народная святая летопись, чистота нашей вселенной! Сёмина Оксана Анатольевна МБОУ ДОД ДДТ №1 Никель, Мурманская область, 2012

Глаголом, кошельком и брусом Дом построен с резным крыльцом С нарочитым крестьянским вкусом И каждый со своим лицом. В. Федотова

«Балка» — хозяйственная часть располагается за жилыми помещениями четырехстенных пятистенных шестистенных парных изб «Кошель» — хозяйственная часть располагается сбоку и позади жилых помещений Основные виды крестьянских построек

«глагол» «кошелек» «луч север» «луч-юг»

Столярный инструмент 1 — топор и его части; 2- а — рубанок, б — драча, в — тесло, г — ножовка, г — черта, д — скребок, ж — стамеска, з — дрель, и — двуручная пила, к — керунок, л — спиртовой уровень, м — вес (отвес), н — пуля, о — палка, р — компас, р — метр; 3 — шило, леска, пила, стамеска и ножи.

Проект избы план

В охряк в охлупу в пропил в лапу сруб Способы соединения бревен сруба

Есенин С. И вот, когда вот новый свет, И жизнь коснулась моей судьбы, Я так и осталась поэт Золотой избы. Бревенчатый дом украшенный резьбой

Наличники резные.

Фронтон дома

Выпиловка резьбы балконов и карнизов

Мое дерево…

Просто красиво…

Дом кузнеца Кириллова

Эскиз дома

Эскиз отделки крыши

Эскиз конька крыши

Эскиз резных наличников и окон

Хозяйственные постройки колодец баня мельница

Строим…

Спасибо за внимание Святилище земля, святилище изба С секретом выпечки и раем; Духом росистой конопли Мы узнаем тайну. Н. Клюев.

1 слайд

2 слайд

Интерьер избы отличался простотой и целесообразностью размещения входящих в него предметов. Основное пространство избы занимала печь, которая на большей части территории России располагалась у входа, справа или слева от двери.

3 слайд

4 слайд

Многие идеи, верования, ритуалы и магические техники связаны с печью. В традиционном представлении печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. По поверьям, под печкой или за ней живет домовой, покровитель домашнего очага, добрый и отзывчивый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный в других. В системе поведения, где существенна такая оппозиция, как «свой» — «чужой», менялось отношение хозяев к гостю или чужому, если ему случалось сидеть на их печи; и тот, кто обедал с семьей хозяина за одним столом, и тот, кто сидел на печи, уже воспринимались как «свои». Обращение к печи происходило во время всех ритуалов, основной идеей которых был переход в новое состояние, качество, статус.

5 слайд

Что касается печи… давайте серьезно подумаем, могла ли «добрая» и «честная» Императрица Печь, в присутствии которой не смели произнести ни слова мата, под которым, по словам по представлениям древних, в избе жила душа — Домовой — могла ли она олицетворять «мрак»? Ни за что. Гораздо вероятнее предположить, что печь ставилась в северном углу как непреодолимая преграда силам смерти и зла, стремившимся ворваться в жилище. Относительно небольшое пространство избы, около 20-25 квадратных метров, было организовано таким образом, чтобы в ней с более или менее удобством размещалась довольно большая семья из семи-восьми человек. Это достигалось за счет того, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей передний угол с иконами и скамью у входа. Женщины и дети днем находились в женских покоях у печки. Также выделены места для ночного сна. Старики спали на полу у двери, печки или на печи, на голбцах, дети и неженатая молодежь — под досками или на досках. В теплую погоду взрослые супружеские пары ночевали в клетках, переходах, в холодную — на скамье под полом или на помосте у печи.

Гораздо вероятнее предположить, что печь ставилась в северном углу как непреодолимая преграда силам смерти и зла, стремившимся ворваться в жилище. Относительно небольшое пространство избы, около 20-25 квадратных метров, было организовано таким образом, чтобы в ней с более или менее удобством размещалась довольно большая семья из семи-восьми человек. Это достигалось за счет того, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей передний угол с иконами и скамью у входа. Женщины и дети днем находились в женских покоях у печки. Также выделены места для ночного сна. Старики спали на полу у двери, печки или на печи, на голбцах, дети и неженатая молодежь — под досками или на досках. В теплую погоду взрослые супружеские пары ночевали в клетках, переходах, в холодную — на скамье под полом или на помосте у печи.

6 слайд

Печка была вторым по значимости «центром святости» в доме — после красного, божьего уголка — а может быть даже и первым. Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, у окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол еще называют жерновом. В печном углу располагалась корабельная лавка или прилавок с полками внутри, который использовался как кухонный стол. На стенах были наблюдатели — полки для посуды, шкафы. Выше, на уровне скамеек, располагался печной брус, на котором ставилась кухонная утварь и складывались разные предметы домашнего обихода. В праздник избу преображали: стол передвигали на середину, накрывали скатертью, на полки ставили праздничную утварь, которая раньше хранилась в ящиках.

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, у окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол еще называют жерновом. В печном углу располагалась корабельная лавка или прилавок с полками внутри, который использовался как кухонный стол. На стенах были наблюдатели — полки для посуды, шкафы. Выше, на уровне скамеек, располагался печной брус, на котором ставилась кухонная утварь и складывались разные предметы домашнего обихода. В праздник избу преображали: стол передвигали на середину, накрывали скатертью, на полки ставили праздничную утварь, которая раньше хранилась в ящиках.

7 слайд

Угол печи считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить ее от остального помещения занавеской из пестрого ситца, цветного домотканого полотна или деревянной переборкой. Печной угол, закрытый деревянной перегородкой, образовывал небольшое помещение, имевшее название «каморка» или «прилуб». Это было исключительно женское пространство в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приходило много гостей, у печи ставили второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины, даже из собственных семей, не могли без особой надобности входить в женские покои. Появление постороннего там вообще считалось недопустимым. Традиционная несъемная обстановка жилища дольше всего сохранялась возле печи в женском углу.

Печной угол, закрытый деревянной перегородкой, образовывал небольшое помещение, имевшее название «каморка» или «прилуб». Это было исключительно женское пространство в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приходило много гостей, у печи ставили второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины, даже из собственных семей, не могли без особой надобности входить в женские покои. Появление постороннего там вообще считалось недопустимым. Традиционная несъемная обстановка жилища дольше всего сохранялась возле печи в женском углу.

8 слайд

Стол всегда стоял в углу, по диагонали от плиты. Над ним была богиня с иконами. Вдоль стен стояли неподвижные лавки, над ними — врезанные в стены полки. В задней части избы, от печи к боковой стене, под потолком устраивался деревянный настил — ложе. В южно-русских областях за боковой стенкой печи мог быть деревянный настил для сна — пол, прима. Вся эта недвижимая атмосфера избы строилась вместе с домом и называлась усадебным нарядом. Печь играла большую роль во внутреннем пространстве русского жилища на всех этапах его существования. Недаром помещение, где стояла русская печь, называлось «изба, топка». Русская печь относится к типу печей, в которых огонь разжигается внутри печи, а не на открытом сверху помосте. Дым выходит через устье — отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально сконструированный дымоход. Русская печь в крестьянской избе имела форму куба: ее обычная длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Горная топка сравнительно больших размеров: высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским дном — подом.

Вся эта недвижимая атмосфера избы строилась вместе с домом и называлась усадебным нарядом. Печь играла большую роль во внутреннем пространстве русского жилища на всех этапах его существования. Недаром помещение, где стояла русская печь, называлось «изба, топка». Русская печь относится к типу печей, в которых огонь разжигается внутри печи, а не на открытом сверху помосте. Дым выходит через устье — отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально сконструированный дымоход. Русская печь в крестьянской избе имела форму куба: ее обычная длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Горная топка сравнительно больших размеров: высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским дном — подом.

9 слайд

В красном углу отмечены все значимые события семейной жизни. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватовство невесты, выкуп ее у подруг и брата происходили в красном углу; из красного угла отцовского дома ее вели в церковь на венчание, приводили в дом жениха и тоже вели в красный угол. Во время сбора урожая первую и последнюю устанавливали в красный угол. Сохранение первого и последнего колосьев урожая, наделенных, согласно народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому и всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные молебны, с которых начиналось любое важное дело. Это самое почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог зайти туда только по специальному приглашению хозяев. Красный угол старались содержать в чистоте и нарядно украсить. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Убирали вышитыми рушниками, лубками, открытками. На полках возле красного угла расставляли самую красивую домашнюю утварь, хранили самые ценные бумаги и предметы. У русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во всех углах, а под красный угол клали более крупную монету.

Во время сбора урожая первую и последнюю устанавливали в красный угол. Сохранение первого и последнего колосьев урожая, наделенных, согласно народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому и всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные молебны, с которых начиналось любое важное дело. Это самое почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог зайти туда только по специальному приглашению хозяев. Красный угол старались содержать в чистоте и нарядно украсить. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Убирали вышитыми рушниками, лубками, открытками. На полках возле красного угла расставляли самую красивую домашнюю утварь, хранили самые ценные бумаги и предметы. У русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во всех углах, а под красный угол клали более крупную монету.

10 слайд

Красный угол, как и печь, был важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей части Европейской Руси, на Урале, в Сибири красным углом считалось пространство между боковой и передней стенками в глубине избы, ограниченное углом, который располагался по диагонали от печи.

На большей части Европейской Руси, на Урале, в Сибири красным углом считалось пространство между боковой и передней стенками в глубине избы, ограниченное углом, который располагался по диагонали от печи.

11 слайд

красный угол хорошо освещен, так как обе его составляющие стены имели окна. Главное украшение красного угла — богиня с иконами и лампадой, поэтому его еще называют «святым». Как правило, везде на Руси в красном углу, кроме богини, стоит стол, только в ряде мест Псковской и Великолукской губерний. ставится в стене между окнами — против угла печки. В красном углу у стола сходятся две скамьи, а наверху, над святыней, две полки скамейки; отсюда западно-южнорусское название угла «день» (место, где сходятся, соединяются элементы убранства жилища).

12 слайдов

Каждый член семьи знал свое место за столом. Хозяин дома сидел под изображениями во время семейной трапезы. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, усаживали на скамейку, идущую от переднего угла вдоль фасада. Женщины ели, сидя на боковых скамейках или табуретах. Нарушать некогда установленный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, нарушивший их, мог понести суровое наказание. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В нем не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. Бытовая утварь размещалась в печном углу и на полках.

Детей, не достигших брачного возраста, усаживали на скамейку, идущую от переднего угла вдоль фасада. Женщины ели, сидя на боковых скамейках или табуретах. Нарушать некогда установленный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, нарушивший их, мог понести суровое наказание. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В нем не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. Бытовая утварь размещалась в печном углу и на полках.

13 слайд

На полутемном фоне интерьера крестьянской избы крестьянка сидит за столом на скамейке с плачущим ребенком на руках и замахивается на мальчика ложкой

14 слайд

15 слайд

Короткий магазин — магазин, расположенный вдоль фасадной стены дома, выходящей на улицу. Во время семейной трапезы на ней сидели мужчины. Лавка, располагавшаяся у печи, называлась кутной. На него ставили ведра с водой, котелки, чугунки, клали свежеиспеченный хлеб. Пороговая скамья шла вдоль стены, где находилась дверь. Он использовался женщинами вместо кухонного стола и отличался от других лавок в доме отсутствием бортика по краю. Судебная скамья — скамья, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этого магазина выше, чем у других магазинов в доме. Магазин спереди имеет складные или раздвижные двери или закрывается занавеской. Внутри нее полки для посуды, ведра, чугунки, кастрюли.

Он использовался женщинами вместо кухонного стола и отличался от других лавок в доме отсутствием бортика по краю. Судебная скамья — скамья, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этого магазина выше, чем у других магазинов в доме. Магазин спереди имеет складные или раздвижные двери или закрывается занавеской. Внутри нее полки для посуды, ведра, чугунки, кастрюли.

Дизайн хижин похож, но изображения сильно отличаются. Стоит изба-богатырь — широкий могучий дом, а другая изба высокая, скаты ее крыши по форме напоминают лесную ель. А еще можно встретить бабушкину избушку с одним окном, уютно устроившуюся среди высоких деревьев и т.д.

В низенькой комнате со створчатым окном Светится в сумраке ночи лампадка: Слабый свет то замирает совсем, то дрожащим светом осыпает стены. Новая комната чисто убрана: В темноте занавеска на окне белеет; Пол выструган ровно; ровный потолок; Почтовая печь стала в угол. На стенах — укладка со старомодным добром, Узкая скамья, покрытая ковром, Расписные обручи с раздвижным стулом И резная кровать с цветным балдахином. Л. Мэй Л. Мэй

Новая комната чисто убрана: В темноте занавеска на окне белеет; Пол выструган ровно; ровный потолок; Почтовая печь стала в угол. На стенах — укладка со старомодным добром, Узкая скамья, покрытая ковром, Расписные обручи с раздвижным стулом И резная кровать с цветным балдахином. Л. Мэй Л. Мэй

Угол напротив печи, слева или справа от двери, был рабочим местом хозяина дома. Здесь крестьянин занимался ремеслами и мелким ремонтом. Стены раньше не были оклеены, шторы не повешены, пол застелен самодельными ковриками. Хижина содержалась в исключительной чистоте. Два раза в год (обычно на Пасху и крещение) устраивали большую уборку. Каждую субботу мыли полы (не крашенные), столы, лавки, протирали стены, «воронки», полки. Особенно тщательно вымыли порог в избу. По его чистоте сваты судили о чистоплотности будущей хозяйки.

Мебели в избе было немного, и она не отличалась разнообразием — стол, лавки, сундуки и полки для посуды. Посуду хранили в навесных шкафах — «наблюдателях», для ложек из лучины делали специальные ящики; на «воронцах» хранилась деревянная и медная посуда. Возле входа стояла кадка, над ней висел умывальник. Иногда в избе ставили деревянную кровать, на которой спали взрослые.

Возле входа стояла кадка, над ней висел умывальник. Иногда в избе ставили деревянную кровать, на которой спали взрослые.

Прялки были обязательным атрибутом в убранстве крестьянского дома. Их весловидные лопасти были украшены резьбой и растительным орнаментом в коричневых и золотых тонах. Прялка была обязательной частью приданого невесты, считалась дорогим подарком от отца дочери и от брата сестре.

Еще в XVIII веке характерной чертой жилищ крестьян была «топка по-черному», т.е. печи не имели отводящих труб. Для отвода дыма делали потолочный дымоход и круглый дымоход из полого дерева или досок. Русская печь — относительно позднее явление. ПЕЧЬ – основа жизни, главный оберег семьи, семейный очаг. ПЕЧЬ — жилище домового. ПЕЧЬ — душа крестьянского дома Само слово «изба» происходит от древнего «истба», «топка». Первоначально избой называли отапливаемой частью дома.

«Печь кормила, поила, лечила и утешала, иногда на ней рождались младенцы, но когда человек дряхлел, она помогала достойно пережить краткие смертные муки и успокоиться навсегда. Печка нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывает вместе со смертью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни теплу души»

Печка нужна была в любом возрасте, в любом состоянии, положении. Она остывает вместе со смертью всей семьи или дома… Тепло, которым дышала печь, было сродни теплу души»

Бурильщик Наталья

Давным-давно на Руси предпочитали жить в деревянных домах, считая, что жить в них здоровее. Их строили из бревен и называли избами.

В центре комнаты была установлена печь. О ней говорили: «Печь всему голова». Голова означает самое главное. Почему печь в избе важнее всего?

Русская печь, как мать, накормит и согреет, когда надо, вылечит и обсушит

С левой стороны, за печкой, было рабочее место хозяйки. Здесь женщины занимались домашним хозяйством. Который? (Готовили еду, мыли посуду, стирали и т.д.) В старину женщину называли..? (Баба.) Вот почему место за печкой называлось кутью бабьей. Кут — значит угол: женский уголок, или женский кут.

Мужской угол конический, где обычно помещался большой сундук. В ней хранилось самое ценное имущество, на ней спал хозяин дома. Маленькая мужская работа выполнялась на лошади.

Маленькая мужская работа выполнялась на лошади.

На другой стороне комнаты — справа — висит икона, там обеденный стол и лавки. Эта часть комнаты называлась красным углом. Красный значит красивый. Здесь встречали, угощали, угощали гостей и решали все самые важные семейные вопросы.

Красный угол был самым важным и почетным местом в доме. В нем находился домашний иконостас. Считалось важным, чтобы при входе в избу человек прежде всего обращал внимание на икону. В связи с этим даже существовала поговорка «Без Бога – не до порога». Красный угол всегда содержался в чистоте и иногда украшался вышитыми полотенцами.