Как нарисовать русско народный костюм поэтапно. Русский национальный костюм

Описание как нарисовать татарский национальный костюм карандашом поэтапно

Как нарисовать русский сарафан Lessdraw — Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно. Лису карандашом поэтапно Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно, рисование карандашом. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно. Задавшись вопросом о том, как нарисовать русский народный костюм пошагово, следует. Как нарисовать белорусский костюм мужской и женский карандашом поэтапно. Как нарисовать татарский народный костюм поэтапно карандашом ребенку Рисуем с детьми. Татарские национальные костюмы очень красивые. Как нарисовать девушку в татарском национальном костюме? Как нарисовать парня в татарском. Как нарисовать костюм поэтапно карандашом для начинающих за короткий промежуток. Как нарисовать одежду карандашом поэтапно. Русский народный костюм; как нарисовать элементы национальной. Татарский национальный костюм поэтапно карандашом Как. Учимся рисовать костюм из развлекухи Crysis 3 на бумаге простым карандашом поэтапно Учимся рисовать костюм поэтапно. Вдохновение волк животное как нарисовать карандаш. Пару дней назад мне писала Алена Белова с просьбой показать как рисовать народный костюм. Видео — урок, как нарисовать одежду карандашом поэтапно 8 вариантов разных эскизов одежды. Ответы на вопрос Как нарисовать русский народный костюм карандашом, поэтапно? в рубрике. Если вы не знаете, как нарисовать костюм и придать рисунку максимальное сходство. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно — Уроки рисования — Полезное. Национальный русский костюм как нарисовать Русский национальный костюм (21 фото) Картины. Как нарисовать русско народный костюм поэтапно карандашом Шьем русский народный сарафан. Детям в первом классе задали нарисовать национальный русский костюм, что бы. Мы хотим представить вашему вниманию поэтапный урок рисования карандашом японки в кимоно.

Русский народный костюм; как нарисовать элементы национальной. Татарский национальный костюм поэтапно карандашом Как. Учимся рисовать костюм из развлекухи Crysis 3 на бумаге простым карандашом поэтапно Учимся рисовать костюм поэтапно. Вдохновение волк животное как нарисовать карандаш. Пару дней назад мне писала Алена Белова с просьбой показать как рисовать народный костюм. Видео — урок, как нарисовать одежду карандашом поэтапно 8 вариантов разных эскизов одежды. Ответы на вопрос Как нарисовать русский народный костюм карандашом, поэтапно? в рубрике. Если вы не знаете, как нарисовать костюм и придать рисунку максимальное сходство. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно — Уроки рисования — Полезное. Национальный русский костюм как нарисовать Русский национальный костюм (21 фото) Картины. Как нарисовать русско народный костюм поэтапно карандашом Шьем русский народный сарафан. Детям в первом классе задали нарисовать национальный русский костюм, что бы. Мы хотим представить вашему вниманию поэтапный урок рисования карандашом японки в кимоно.

Елена Чувилина

Тема: «Русский народный костюм».

Задачи: познакомить детей с историей мужской и женской одежды, с русским народным костюмом; развивать зрительное восприятие; воспитывать аккуратность и усидчивость, воспитывать интерес к истокам русской народной культуры.

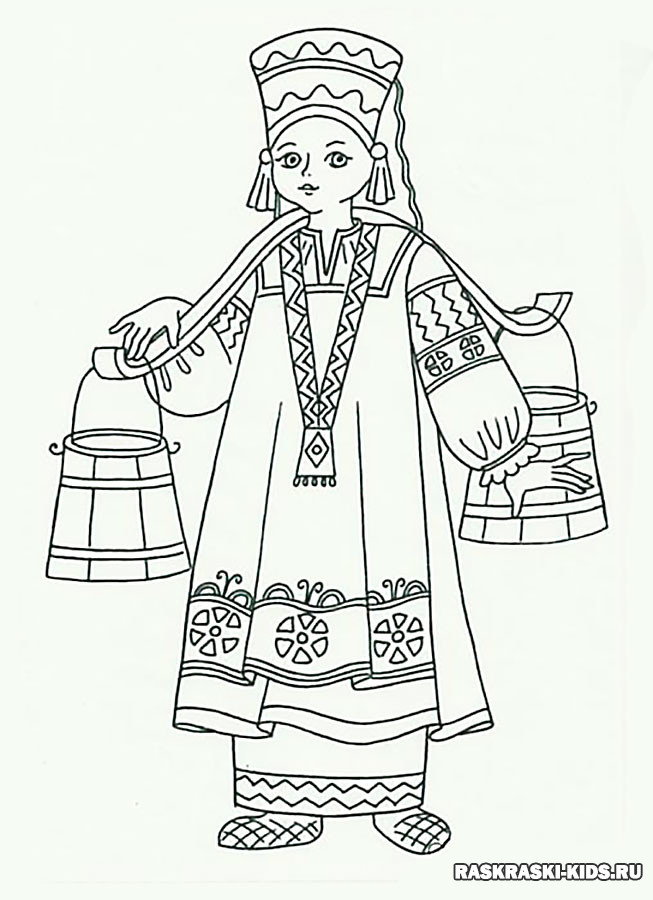

Материалы. Иллюстрации народных русских костюмов, картинки мужской и женской одежды, образцы разнообразной одежды. Раскраски народных русских костюмов, фломастеры.

Воспитатель знакомит детей с историей мужской и женской одежды. В музеях очень много образцов богатой одежды русских царей и бояр. Одежда была очень дорогой, поэтому её передавали только по наследству. У простых людей у мужчин и женщин, основной частью одежды была рубаха, или сорочка. Рубаха была широкая и длинная. Рукава у неё были длиннее рук. У рубахи был особенный покрой ворота. Разрез у рубахи был сбоку, поэтому её называли – косоворотка. Белую косоворотку украшали вышивкой по подолу, вороту, низу рукавов.

Молодцы! Какие красивые костюмы у вас получились!

Выставка детских работ!

Публикации по теме:

Перед вами — черно-белые раскраски, но по мотивам русского народного костюма! Можно их просто раскрасить, а можно, придерживаясь определенных.

Тема: «История русского народного костюма» «Оденем Ваню в русский костюм» Педагогическая цель. Показать детям неразрывную связь между.

Лепбук «Русский народный костюм» оформлялся в рамках работы по проекту»Край мой Пензенский».по патриотическому воспитанию. Тема: Углубленное.

Презентация проекта «Русский народный костюм» для подготовительной группы Познавательно-продуктивный проект. Участники: дети подготовительной группы, воспитатели, родители детей. Актуальность: русский народный.

Мероприятие для повышения эффективности этнокультурного воспитания детей «Русский народный костюм Белгородской области» Цель: повысить эффективность этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с русским народным костюмом.

В нашем детском саду есть патриотический уголок. Там выставлены вещи какие раньше использовались в быту. Это музыкальные инструменты-гармонь,.

Цели:

- Познакомить с историей и традициями русских

народных праздников.

- Воспитывать уважение, развивать интерес к народному искусству.

- Закрепить понятие “орнамент”, его виды.

- Совершенствовать изобразительные навыки, умение работать с гуашью.

Наглядность: изображения русских народных костюмов, орнаменты, панно с изображением сельской площади, аудиозапись “Звон колоколов”, шаблоны человеческих фигурок, пословицы на доске:

- Курицу не накормишь, а девицу не нарядишь.

- У бабы рубашки – те же мешки: рукава завяжи, да чего хочешь положи.

- Хвалят на девке шелк, когда в самой девке есть толк.

I. Организационный момент.

II. Объявление темы урока

а) Беседа

У каждого народа есть праздники. Они

раскрывают душу человека, его характер. На Руси

любили праздники. Ими встречали весну и

провожали зиму, праздниками отмечали завершение

полевых работ, а иногда и просто окончание

рабочего дня. Праздники всегда были веселые,

наполненные музыкой, пением, играми и танцами. Каждый вечер люди разных возрастов собирались

вечером у кого-то в избе и там пели и танцевали

(плясали). Песенно-танцевальный репертуар был

очень богатым и разнообразным. На все времена

года, на все календарные праздники были свои

песни, игры, танцы, забавы, потешки. Часто

заклички, шутки, прибаутки придумывались на

месте, с ходу – импровизировали, особенно

частушки.

Каждый вечер люди разных возрастов собирались

вечером у кого-то в избе и там пели и танцевали

(плясали). Песенно-танцевальный репертуар был

очень богатым и разнообразным. На все времена

года, на все календарные праздники были свои

песни, игры, танцы, забавы, потешки. Часто

заклички, шутки, прибаутки придумывались на

месте, с ходу – импровизировали, особенно

частушки.

Праздник – это не только песни и пляски.

Чем еще отличается этот день от простых будней?/наряды/

Накануне народных гуляний распахивались тяжелые сундуки. Чем больше они были набиты, тем богаче считался хозяин дома. Вся праздничная одежда обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками, чего, как правило, не было в повседневной одежде. По одежде можно было судить о вкусе и умении мастерицы, ведь крестьянка сама себе делала наряд .

Какое разнообразие праздничных нарядов!

А что у них общего? (узоры)

Как можно назвать по-другому? (орнамент)

Любой русский костюм в старину непременно был

украшен орнаментом, вышивкой.

Давайте вспомним, какие виды орнамента вы знаете?

/растительный и геометрический/

Внимание на доску. Перед вами узоры (они могут быть просто изображены на доске цветным мелом.) Какие из них не будут являться орнаментами? Почему? /в орнаменте элементы изображены в определенном порядке, ритмично./

Игра “Сочини мелодию к орнаменту”.

б) РАССКАЗ о русских народных костюмах.

Давайте познакомимся с нарядами поближе.

Основу любого русского костюма составляла рубаха . Рубахи с застежкой сбоку назывались косоворотками. Такие обычно носили мужчины. Также в их наряд входили штаны, которые заправлялись в сапоги или в онучи (кусок ткани), а сверху онучей одевали лапти.

Рубаха была широкой и украшалась по подолу, по вороту, по краю рукавов вышивкой. И обязательно подвязывалась поясом-кушаком .

Пояса выполняли много функций: они говорили о

благосостоянии человека, а также являлись

наградой и подарком и передавались по

наследству. Расшивали праздничные рубахи

шелковыми цветными нитями.

Особое значение придавалось расположению рисунка. Например:

- нагрудные узоры – защищали сердце и легкие,

- наплечные – охраняли руки,

- наподольные – не давали пробраться злым силам снизу.

В центральных и северных районах России женщины на праздники одевали сарафан .

Плавные линии сарафана как бы струились, делали женщину похожей на лебедя. Недаром в песнях и в сказках они зовутся лебедушками.

В праздничный наряд входили и так называемые душегрей – епанечки или коротены – коротенькие кофточки на лямочках, похожие на сарафанчики .

А в южных районах России модницы одевали поневный комплекс .

Понева – юбка. Она одевалась непременно поверх рубахи, затем шел передник, а затем навершник.

Передник щедро украшался вышивкой .

Красный цвет преобладал. Это цвет огня, солнца,

магический, красивый, символ спасения и знак

преграды для злых сил. Такой цвет должен был

отпугивать демонов и духов, имеющих человеческий

облик, хранить и оберегать владельца от разных

напастей.

Такой цвет должен был

отпугивать демонов и духов, имеющих человеческий

облик, хранить и оберегать владельца от разных

напастей.

Навершник – это верхняя одежда, которую носили осенью или весной. Навершник не подпоясывали .

И, наконец, головные уборы.

Они четко делились на девичьи и на уборы замужних женщин:

Кокошники, ленты, венки /девичьи/.

Коруна, сорока, кичка /женские/.

В названиях головных уборов слышится родство с птицей: кокошник, кичка, сорока. И это не случайно. Помните сказки: лебедушка, лебедь белая, точно пава.

в) Работа с пословицами.

III. Практическая работа – создание коллективного панно на тему “Праздник в деревне”.

Ученикам выдаются фигурки с изображением людей и нужно сделать им праздничную одежду.

Задание дифференцированное:

1 группа: Раскрасить готовые фигурки, уже

“одетые” — задание для детей медлительных и тех,

у кого трудности с самостоятельным изображением. Самим придумать орнамент .

2 группа: “Одеть” бумажную фигурку, т.е. самому придумать и нарисовать праздничный наряд.

3 группа (хорошо рисующие дети): Изобразить фигуру человека в праздничном костюме.

Главное условие – наличие орнамента в одежде.

Готовые работы приклеиваются на заранее приготовленное панно с изображением сельской площади с собором и крестьянскими домами. /Аудиозапись “Звон колоколов” — народ собирается на соборной площади./

IV. Итог.

Все в жизни меняется, а праздник остается. И хотя справляться он может по-разному, остается главное – радость, особое волнение, веселье, нарядная одежда, подарки, песни и пляски, для нас теперь иногда загадочные. Однако эти традиции составляют необычайность и особенность. О них нужно помнить и знать.

А вы запомнили?

Вот мы это сейчас и проверим.

Детям выдаются карточки-стрелки со словами- названиями русской народной одежды:

— рубаха — епанечка — кокошник — кушак — коротена — коруна — косоворотка — понева — сорока — онучи — передник — кичка. — сарафан — навершник

Необходимо соединить карточки-стрелки с предметами одежды на картинках так, чтобы они соответствовали названиям.

V. Оценивание работ.

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды. Об истории национального костюма и создающих его деталях вы узнаете в этой статье.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной.

Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Женский

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Мужской

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Для детей

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные. Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Особенности и значение деталей

Как уже было сказано, детали в национальном русском костюме играли очень важную роль.

Детали мужского костюма

Основой национального мужского костюма была простая сорочка. В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

Внешний вид ворота различался. Он мог быть закругленным, квадратным или вовсе отсутствовать. Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Также костюм дополнялся такими деталями, как зипун, опашень и охабень. Все эти вещи – разновидности кафтанов. Поверх рубахи и кафтана надевалась свитка, кожух или сермяга. Для более торжественных случаев использовалась парадный плащ (корзно) или однорядка из шерстяной ткани.

Популярны были и шубы. Крестьяне носили более простые изделия из плотной овчины или заячьего меха. Представители высшего сословия позволяли себе щеголять в нарядах из чернобурки, соболя или куницы.

Для того чтобы сохранять тепло внутри, шубы шились мехом внутрь.

Снаружи они покрывались плотным сукном. Наряды для знати расшивались парчой или бархатом. Роскоши шубе придавал широкий меховой ворот.

Традиционные шубы в русском стиле были длиною в пол. Рукава также были очень длинными, а руки провдевались не только в них, но и в специальные прорези, располагающиеся спереди. Их носили не только зимой, но и летом, для создания торжественного образа.

Еще одна важная деталь мужского русского костюма – головной убор в национальном стиле. Существовало несколько разновидностей шапок: тафья, клобук, мурмолка и треуха.

Тафья представляла собой маленькую круглую шапочку, которая плотно прилегала к голове. Поверх нее нередко надевали простую шапку. Простые люди выбирали варианты из войлока, более богатые – из бархата.

Мурмолками называли шапки, высокие и расширяющиеся к верху. По похожему принципу создавались и горлатные шапки. Только их дополнительно украшали мехам, идущим от самого горла. Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Детали женского костюма

В основе женского национального костюма также была рубаха. Она украшалась вышивкой или изысканной оторочкой. Знатные русские дамы поверх простой нижней рубахи надевали еще и горничную, пошитую из яркого шелка. Самый нарядный вариант – горничная рубашка алого цвета.

Поверх рубашек женщины надевали летник. Старинный наряд длиной в пол создавался из шелка и дополнялся застежками у самого горла. Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Более теплой альтернативой летнику в национальном женском костюме была шубка. Длинная и украшенная мехом шуба с декоративными рукавами была признаком роскоши, поскольку особой практичностью не отличалась. Руки либо продевались в специальные прорези под рукавами, либо в сами рукава, которые подкатывались для удобства. Греть ладони можно было в муфте, которая не только украшалась меховой опушкой, но и прошивалась мехом изнутри.

Важную роль играла и такая деталь костюма, как головной убор. Все замужние женщины на Руси обязательно прикрывали волосы, даже находясь дома. В быту голову покрывали волосником или повойником,повязывая сверху нарядный цветастый платок.

Более нарядно выглядели венчики (широкие повязки, дополненные длинными цветастыми лентами), которые носили летом. Зимой их сменяли меховые шапки. Но традиционный русский костюм до сих пор часто ассоциируется у нас с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала. По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие дизайнеры используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой моднице.

Платья в русском стиле должны быть сдержанными, ведь вульгарность, короткие юбки и слишком глубокое декольте тут просто неуместны. Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Костюм женский городской в народном стиле: кофта, передник

Россия. Конец 19 в.

Хлопчатобумажная, льняная нити; ткачество, вышивка крестом, плетение многопарное.

Верхняя одежда крестьянки

Тульская губерния. Начало 20 в.

Шерстяная ткань; дл. 90 см

Верхняя одежда крестьянки: «шубка»

Сукно, ситец; машинная строчка. Дл. 115 см

Женская верхняя одежда «Одежина»

Нижегородская губерния. 19 в.

Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник

Нижегородская губерния. 19 в.

Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор «сорока», ожерелье, пояс

Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок

Орловская губерния. Вторая половина 19 в.

Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.

Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор «сорока»

Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.

Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье

Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.

Костюм казачки праздничный: сарафан, «рукава», пояс, косынка

Урал, г. Уральск. Конец 19 — начало 20 вв.

Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.

Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок

Архангельская губерния. Начало 20 в.

Начало 20 в.

Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка

Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок

Курская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.

Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор «сборник»

Вологодская губерния. Конец 19 в.

Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, пояс

Смоленская губерния. Конец 19 в.

Сукно, ситец, хлопчатобумажная ткань, шерстяная, хлопчатобумажная нити; вышивка, ткачество.

Пояса к народному костюму

Россия. Конец 19 — начало 20 вв.

Шерстяная, льняная, шелковая нити; ткачество, вязание, плетение. 272х3.2 см, 200х3.6 см

Костюм девичий: панёва, рубаха, «навершник», пояс, гайтан, «связка»

Тульская губерния. Конец 19 — начало 20 в.

Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.

Украшение нагрудное: цепочка

Южные губернии. Вторая половина 19 в. Бисер, льняная нить; плетение.

Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха

Северные губернии. Начало 19 в.

Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.

Костюм «мамки»: сарафан, душегрея, бусы

Санкт-Петербург. Конец 19 — начало 20 вв.

Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг;

Костюм девичий праздничный: сарафан, «рукава», повязка, ожерелье

Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.

Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.

Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок

Верхнее Поволжье. 19 в.

Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.

Костюм женский праздничный: сарафан, телогрея, кокошник «головка», платок

Тверская губерния Вторая половина 19 в.

Камка, шелк, парча, бархат, бахрома, металлическая нить, перламутр, бисер; плетение, вышивка

Девичий головной убор: венец

Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.

Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см

Девичий головной убор «Ленка»

Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.

Девичий головной убор: венец

Костромская губерния Начало 19 в.

Холст, шнур, медь, фольга, перламутр, стекло, блестки, льняная нить; плетение, вышивка. 28х33 см

Девичий головной убор: венец

Северо-западный регион. Первая половина 19 в.

Холст, шнур, стразы, речной жемчуг; вышивка. 13х52 см

Девичий головной убор: коруна

Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.

Холст, галун, шнур, фольга, бисер, канитель, атлас, кумач, набойка; вышивка. 36х15 см

Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.

Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см

Девичий головной убор: повязка

Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.

Первая половина 19 в.

Парча, фольга, жемчуг, бирюза, стекло; вышивка, низание. 28х97.5 см

Верхнее Поволжье.19 в.

Бархат, ситец, тесьма, металлическая нить; вышивка. 14х24 см

Женский головной убор: кокошник

Центральные губернии. 19 в.

Парча, галун, перламутр, искусственный жемчуг, стекло; вышивка. 40х40 см

Женский головной убор: кокошник

Костромская губерния. Конец 18 — начало 19 в.

Бархат, холст, хлопчатобумажная ткань, галун, жемчуг, стекло, металлическая нить; вышивка. 32х17х12 см

Женский головной убор: кокошник

Псковская губерния. Вторая половина 19 в.

Парча, белый бисер, холст; вышивка. 27х26 см

Женский головной убор: кокошник «головка»

Тверская губерния. 19 в.

Бархат, перламутр, бисер, металлическая нить; плетение, вышивка. 15х20 см

Женский головной убор: повойник

Рязанская губерния. Начало 20 в.

Ситец, холст, металлические блестки, бисер; вышивка. 20х22 см

Женский головной убор: позатылень

Южные губернии. 19 в.

19 в.

Кумач, холст, хлопчатобумажная ткань, металлическая нить, бисер, пронизки; вышивка, низание. 31.5х52 см

Женский головной убор: сборник

Северные губернии. Вторая половина 19 в.

Холст, кумач, ситец, золоченая металлическая нить, стекло, бусы; вышивка. 23х17.7 см

Женский головной убор: сорока

Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.

Холст, бархат, атлас, ситец, шерстяная, металлическая нити, блестки, галун; вышивка.

Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см

Косынка «головка»

Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.

Тафта, металлическая нить, хлопчатобумажная ткань; вышивка. 133х66 см

Кошелёк. Конец 18 в.

Шелк, металлическая нить, набойка; вышивка. 11х8 см

Кошелёк в форме кувшинчика

Россия. Вторая треть 19 в.

Шелковая, хлопчатобумажная нить, бисер, медь; вязание крючком. 12х6.7 см

Ожерелье

Россия. Вторая половина 19 в.

Бисер, стеклянные бусы, льняная нить, шелковая тесьма; плетение. 52х2 см

52х2 см

Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.

Жемчуг, стекло, медь, конский волос; плетение, огранка, штамповка. 7.8х4.1 см

Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 — начало 19 вв.

Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение

Украшение нагрудное: «грибатка»

Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.

Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см

Передник к женскому праздничному костюму

Тульская губерния. Вторая половина 19 в.

Полотно, кружево, льняная и хлопчатобумажная нити; вышивка, плетение. 121х105 см

Платок головной

Россия. Вторая половина 19 в. Шелковая нить; ткачество. 100х100 см

Платок головной Россия. 19 в. Ситец; печать. 131х123 см

Шаль Московская губерния Россия. 1860 -1880-е гг.

Шелк; ткачество. 170х170 см

Рисуем народный костюм с детьми поэтапно. Как нарисовать русский народный костюм

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts. google.com

google.com

Подписи к слайдам:

Русский народный костюм Каждый народ выражал своё понимание красоты человека, прежде всего через костюм. Слово «костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай». Презентация создана учителем начальных классов ГБОУ СОШ № 423 г.Кронштадта Харитоновой Н.В.

Взгляни на эти костюмы, их дивное многоцветье. Будто кто-то собрал краски с цветущих лугов, с синих рек, с огненных закатов и поместил их на одежду.

Праздничные костюмы создавались мастерицами с особым старанием и передавались по наследству от матери к дочери.

Основой женского и мужского костюма была рубаха из домотканой льняной материи. У мужчин длина рубахи была ниже коленей, у женщин – до самых пят.

Узоры располагали по краю подола, рукавов, ворота, над сгибами рук, вдоль швов и боковых разрезов как обереги.

Обувью служили лапти, носили и кожаные сапоги. Дополнял костюм пояс-оберег. Роль пояса велика в разных обрядах, девушки готовили пояса как приданое.

Южнорусский комплекс отличался наличием понёвы, передника-занавески. Понёва — элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин (как правило клетчатой) с богато украшенным подолом

Тульский наряд

Южнорусский понёвный комплекс Головной убор — сорока Вышитая рубаха Передник Понёва Лапти Занавеска Пояс (кушак)

Головные уборы Кичка Сорока

Для северорусского комплекса характерны сарафан, душегрея или епанечка. Головной убор: кокошник, венец.

Северорусский сарафанный комплекс Кокошник Венец Рубаха Душегрея Епанечка Сарафан Сапожки Лапти

Узоры Орнамент Изображались узоры из стилизованных растений, цветов, веток. Наиболее распространенные элементы орнаментов: треугольники, ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, прямоугольники с точками, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

вэтой работе ученица раскрывает историю возникновения народного костюма и ведет сравнение с современной одеждой». ..

..

Методические разработки » Русский народный костюм»

По программе Шпикаловой-художественный труд. с 1-4 класс. Собраны все уроки с 1-4 класс, связаные с русским народным костюмом..Это русская народная вышивка начиная от простого к сложному… Декоративн…

Светлана Вохринцева — Раскраска народного костюма «Россиночка» ПОЛХ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

Светлана Вохринцева — Раскраска народного костюма «Россиночка» ПОЛХ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ Автор серии раскрасок «Россиночка» — Светлана Вохринцева. Издательство «Страна Фантази…

Публикации раздела Традиции

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя» , — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами» .

Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами» .

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Русский народный костюм наполнен мелким рисунками и множеством деталей, именно поэтому его изображение потребует от вас скрупулзности и усердия.

Предлагаю несколько вариантов подобных рисунков, которые можно распечатать, в дневное время приложить к окну,а поверх наложить чистый лист бумаги и просто срисовать изображение.

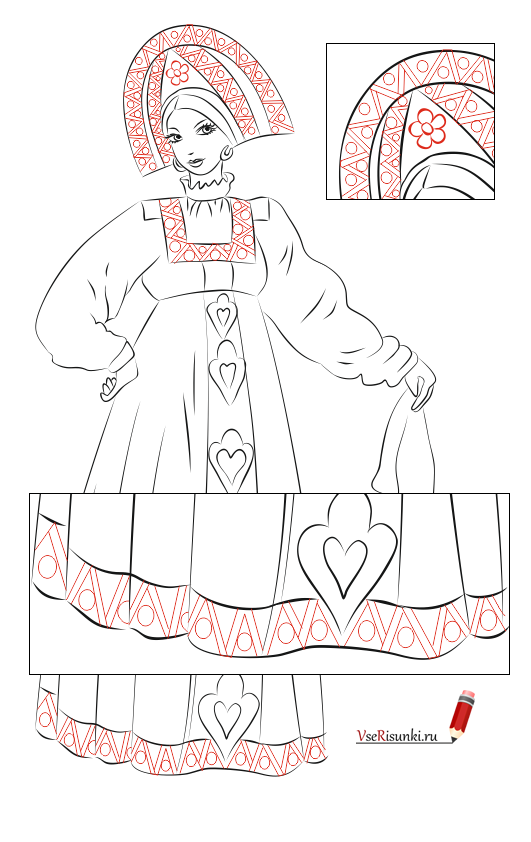

Начнем рисунок с головы русской красавицы и русского национального головного убора — кокошника.

следующий шаг набросок уложенных волос и серег

прорисовываем глаза и губы в скромной улыбке

перейдем к рисованию кокошника

теперь перейдем к национальному сарафану

четко прорисовывая рубашку и бретели сарафана

дорисовываем рукава рубашки

и платочек в руке

прорисовываем мелкие детали сарафана и кокошника

разукрашиваем красавицу

Для того чтобы нарисовать женщину в русском народном костюме сначала необходимо нарисовать силуэт женщины. А затем нарисовать на ней русский народный костюм. Для этого необходимо знать как выглядит русский народный костюм.

Прежде всего костюм состоит из сарафана, рубаки и головного убора кокошника.

Идеи можно почерпнуть здесь:

Женщине повезло в те давние времена,потому что е русский народный костюм отличался определенной праздничностью

,чего стоят только одни кокошники увенчанные различными вышивками и драгоценными переливающимися на свете камнями.

Чтобы нарисовать именно костюм,а точнее если быть то платье или традиционный русский сарафан длинный у женщины,то можно посмотреть наглядный мастер класс,как его нарисовать вот здесь.

Так же полезно будет посмотреть для рисования:

Как нарисовать женщину карандашом поэтапно?

Русскую женщину можно нарисовать карандашом поэтапно в такой последовательности:

для начала нарисуем силуэт будущего длинного одеяния, прорисуем линии так:

Затем вторым этапом идет прорисовка деталей:

Третий этап — это раскрашивание костюма:

Действительно очень тяжело прорисовать костюм национальный русский, а тем более женский. С мужским намного легче. Но есть очень много зарисовок и ответов выше, а я дам ролик, где четко показано как нарисовать поэтапно данный костюм.

Женский русский национальный костюм выглядит намного богаче и ярче, нежели мужской.

Нарисовать женский народный костюм может тот, кто его когда-нибудь видел и запомнил то разнообразие вышивок на длинной рубахе.

Легче всего нарисовать женский русский народный костюм, глядя на пример рисования, как мы видим ниже:

Самое сложное в этом рисунке лицо женщины и мелкие рисунки на национальном русском костюме.

Делаем набросок основных частей костюма.

Русская культура всегда, а сейчас, в современное время, особенно интересует многих людей. Наша история богата живописцами, писателями, поэтами. Русская культура всегда была очень интересна для всего мира. Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры любой народности или национальности. Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно велик в связи не так давно прошедшей Зимней Олимпиадой в. Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Этап 1. Сперва проведем начальные линии женской и мужской фигур. Два круга — головы, шеи, четырехугольники — тела, линии рук и ног.

Два круга — головы, шеи, четырехугольники — тела, линии рук и ног.

Этап 2. Начинаем обводить круги плавными линиями, постепенно придавая контуры лицам. Показываем линии щек, подбородков, ушей, и начала шеи.

Этап 3. Теперь нарисуем выражения лица. Пользуясь вспомогательной линией внутри круга, показываем глаза с ресницами, над ними брови, очертания носа с ноздрями и губы в приветливой доброжелательной улыбке.

Этап 4. Здесь девушке мы рисуем красивую толстую заплетенную косу, спадающую вперед, голову обведем полукругом — кокошником — русским национальным головным убором. Из-под кокошника видны кружева, обрамляющие лоб. На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

Этап 5. Начнем рисовать именно костюмы (одежду). На ней — рисуем воротничок-стойку, грудной отдел сарафана и поясок под грудью. На шее две нити бус, рисуем их кружочками. На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

Этап 6. Покажем на правой руке рукав от рубашки, схваченный внизу у кисти манжетой. У парня также рукав рубахи закрывает саму руку. Этой же рукой он держит национальный музыкальный инструмент — балалайку. Рисуем треугольник, от которого отходит ручка балалайки, на ней струны.

Этап 7. Дорисовываем левые руки у обоих персонажей. У девушки в пальцах зажат платочек. Левой рукой парень держит ручку балалайки, зажимая струны.

Этап 8. Заканчиваем рисовать русские национальные костюмы, изображая подол сарафана и брюки. Сарафан расклешенный книзу, собран складками. Брюки — шаровары, довольно широкие, заправлены в сапоги. Ноги рисуем вдоль прямых из этапа 1.

Этап 9. Теперь на сарафане рисуем узоры — линии вертикальные и горизонтальные. Посередине ряд пуговиц. Шаровары парня делаем полосатыми.

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов : тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам

, особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам

, особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы. Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, — и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много.

Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры — ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде , ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

Украинский народный костюм раскраска для детей. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно

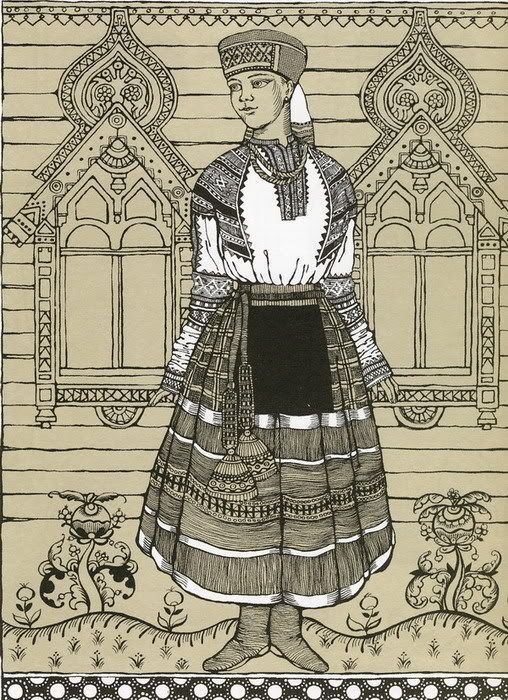

Пару дней назад мне писала Алена Белова с просьбой показать как рисовать народный костюм карандашом. Я сделал уже много уроков рисования разной одежды. Ссылки на них ты увидишь внизу, под этим уроком. А для этого я подобрал картинку с изображением женской праздничной одежды из Тверской губернии 19 века: Слева изображен сарафан, рубаха и пояс. Справа девичья праздничная рубаха с поясом. Если тебе задали на уроке истории или изо эту тему, ты можешь воспользоваться этим уроком:

А для этого я подобрал картинку с изображением женской праздничной одежды из Тверской губернии 19 века: Слева изображен сарафан, рубаха и пояс. Справа девичья праздничная рубаха с поясом. Если тебе задали на уроке истории или изо эту тему, ты можешь воспользоваться этим уроком:

Шаг первый. Делаю набросок основных частей костюмов. Это ничем не отличается от наброска человека, только без головы и ног. Здесь так же важно соблюдать пропорции.

Шаг второй. Прорисовываем форму платьев. Народные костюмы (по крайней мере наши) не отличались открытостью, поэтому здесь почти все тело скрыто.

Шаг третий. Очень важный момент это складки. Без них рисунок будет похож на бумажное платье. Старайся показать все возможные изгибы и тени от них на платье.

Шаг четвертый. Еще одна отличительная черта народного костюма это изобилие узоров. Это непросто какие-то выдумки от Армани или Гучи. Каждый узор что-то обозначает. Рисовать их сложно, но, если ты этого не сделаешь, зрителю будет трудно определить: это платье какой-то барышни или народный костюм? А так, взглянув лишь на секунду, любой без ошибок определит.

Шаг пятый. Если добавить штриховки, рисунок станет более реалистичным.

Я уже писал выше, что тут у меня очень много уроков рисования. Ты можешь брать любую тему, в которой есть одежда и срисовывать. Но я выбрал лучшие тематические уроки из этого и даю их тебе.

Галина Емшанова

Перед вами — черно-белые раскраски, но по мотивам русского народного костюма ! Можно их просто раскрасить, а можно, придерживаясь определенных цветов в раскраске достигнуть «шедеврального»успеха. Не верите? Давайте попробуем вместе сотворить. Итак!. Представляю вашему вниманию свою авторскую дидактическую игру , созданную по мотивам описания русского народного костюма и его своеобразного орнамента (я познакомлю вас с ним позже)

Определив точные места цвета в костюме цифрами , у меня получилось такое панно :

Цель :воспитывать у дошкольников образное цветовое восприятие,развивать зрительную память, способствовать формированию основ духовно-нравственной культуры путем воспитания любви и уважения к народным традициям , русскому народному костюму ; развивать внимание, усидчивость и мелкую моторику. Аннотация к игре :детям предлагается раскрасить русские народные костюмы . придерживаясь указанного цвета в соответствии с его номером . оставшиеся поля цвета раскрашивает по своему желанию.

Аннотация к игре :детям предлагается раскрасить русские народные костюмы . придерживаясь указанного цвета в соответствии с его номером . оставшиеся поля цвета раскрашивает по своему желанию.

Я думаю, мои дорогие МААМовцы, такая игра по изобразительной деятельности будет интересна и полезна дошкольникам. Попробуйте, сделать ее не трудно, как я обычно говорю — стоит только захотеть!

Публикации по теме:

Конспект занятия в подготовительной группе «Русский народный костюм» КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» ВОСПИТАТЕЛЬ: БЕЛАНОВА Л. С. – высшая квалификационная.

Дидактическая игра-раскраска «Раскраски свинки Пеппы» Интерактивная игра-раскраска для дошкольников «Раскраски свинки Пеппы» создана для организованной образовательной деятельности по ознакомлению.

В рамках программы мы проходили модуль «Народная культура и традиции». В ходе педагогического наблюдения было выявлено, что многие ребята.

Проект » Русский народный костюм»Проект проходил три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. Была проведена работа с родителями, детьми, педагогами,.

Предлагаю вашему вниманию новую игру: «Составь поезд по номерам вагонов» Нарисовали паровоз и вагончики к нему. Поместили на вагончик.

Конспект тематического развлечения для детей средней группы «Русский национальный костюм» Цель: формировать знания детей о русском национальном костюме, о русских народных сказках, потешках; вызвать чувство восхищения талантом.

Масленица. Русский народный праздник В этом году Масленицу будут праздновать с 20 по 26 февраля. Масленица — это озорное и веселое прощание.

Проект «Встреча зимы и весны. «Русский народный праздник Масленица» Автор проекта: Середонина Инесса Васильевна Место работы: МАДОУ No474.

Русская культура всегда, а сейчас, в современное время, особенно интересует многих людей. Наша история богата живописцами, писателями, поэтами. Русская культура всегда была очень интересна для всего мира. Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры любой народности или национальности. Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно велик в связи не так давно прошедшей Зимней Олимпиадой в. Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры любой народности или национальности. Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно велик в связи не так давно прошедшей Зимней Олимпиадой в. Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Этап 1. Сперва проведем начальные линии женской и мужской фигур. Два круга — головы, шеи, четырехугольники — тела, линии рук и ног.

Этап 2. Начинаем обводить круги плавными линиями, постепенно придавая контуры лицам. Показываем линии щек, подбородков, ушей, и начала шеи.

Этап 3. Теперь нарисуем выражения лица. Пользуясь вспомогательной линией внутри круга, показываем глаза с ресницами, над ними брови, очертания носа с ноздрями и губы в приветливой доброжелательной улыбке.

Этап 4. Здесь девушке мы рисуем красивую толстую заплетенную косу, спадающую вперед, голову обведем полукругом — кокошником — русским национальным головным убором. Из-под кокошника видны кружева, обрамляющие лоб. На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

Здесь девушке мы рисуем красивую толстую заплетенную косу, спадающую вперед, голову обведем полукругом — кокошником — русским национальным головным убором. Из-под кокошника видны кружева, обрамляющие лоб. На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

Этап 5. Начнем рисовать именно костюмы (одежду). На ней — рисуем воротничок-стойку, грудной отдел сарафана и поясок под грудью. На шее две нити бус, рисуем их кружочками. На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

Этап 6. Покажем на правой руке рукав от рубашки, схваченный внизу у кисти манжетой. У парня также рукав рубахи закрывает саму руку. Этой же рукой он держит национальный музыкальный инструмент — балалайку. Рисуем треугольник, от которого отходит ручка балалайки, на ней струны.

Этап 7. Дорисовываем левые руки у обоих персонажей. У девушки в пальцах зажат платочек. Левой рукой парень держит ручку балалайки, зажимая струны.

У девушки в пальцах зажат платочек. Левой рукой парень держит ручку балалайки, зажимая струны.

Этап 8. Заканчиваем рисовать русские национальные костюмы, изображая подол сарафана и брюки. Сарафан расклешенный книзу, собран складками. Брюки — шаровары, довольно широкие, заправлены в сапоги. Ноги рисуем вдоль прямых из этапа 1.

Этап 9. Теперь на сарафане рисуем узоры — линии вертикальные и горизонтальные. Посередине ряд пуговиц. Шаровары парня делаем полосатыми.

История русского костюма от 12 века

Костюмы в в средние века отличались друг от друга в зависимости от занимаемой иерархии и местности проживания.

Так, костюм крестьян состоял из длинной рубахи. Замужние женщины и невесты носили набедренную клетчатую одежду, что позднее называлось поневой. Одежда изготовливалась из материалов имеющихся в хозяйстве. Каждая крестьянская семья шила одежду самостоятельно.

Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках.

Заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

- с понёвой,

- с сарафаном,

- с юбкой-андараком,

- с кубельком.

Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI-VII веках.

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой.

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири.

Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.

п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.

Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды.

Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов.

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка.

Костюм Московской Руси XV — XVII веков

Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.