Как нарисовать аленку (67 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Рисовать снегурочку

Кукла в национальном костюме рисование в подготовительной

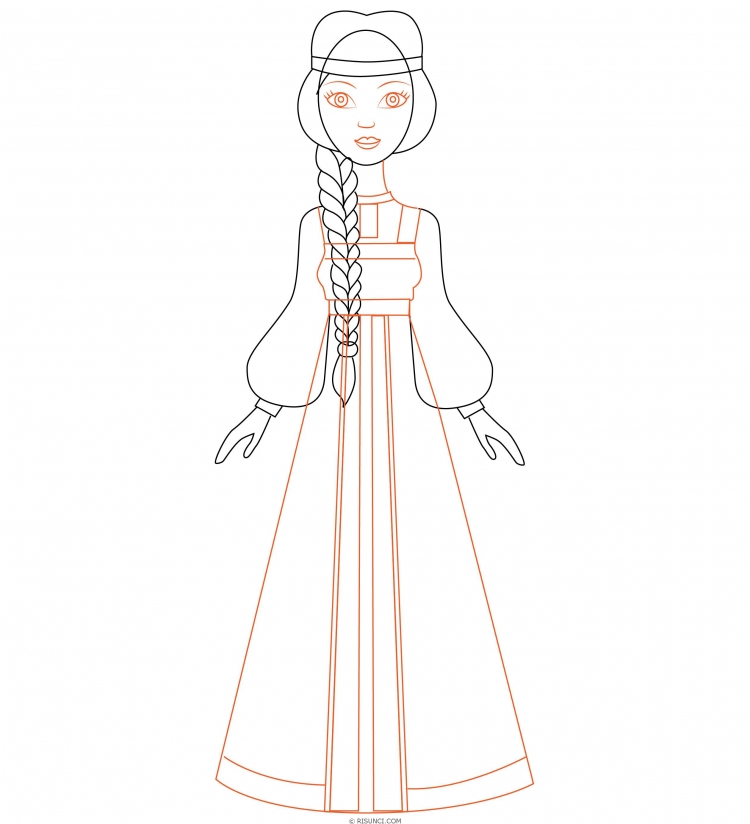

Поэтапный рисунок Аленушки

Поэтапные рисунки Золушки

Рисование кукла в национальном костюме Комарова

Аленка рисунок карандашом

Аленушка рисунок карандашом

Портрет Аленушки карандашом

Уроки рисования принцесс

Поэтапное рисование мультяшных героев

Русская красавица рисунок карандашом

Схема рисования человека в подготовительной группе

Как нарисовать оленя поэтапно

Поэтапное рисование козленка

Алгоритмы рисования для дошкольников

Как нарисовать снегурочку

Поэтапное рисование принцессы для детей

Нарисовать козленка пошагово

Поэтапное рисование Снегурочки

Как нарисовать бабаягу

Рисование портрета в старшей группе

Поэтапное рисование портрета для дошкольников

Рисование сказочных персонажей

Пошаговое рисование человека для детей

Аленушка карандашом

Поэтапное рисование сказочных героев

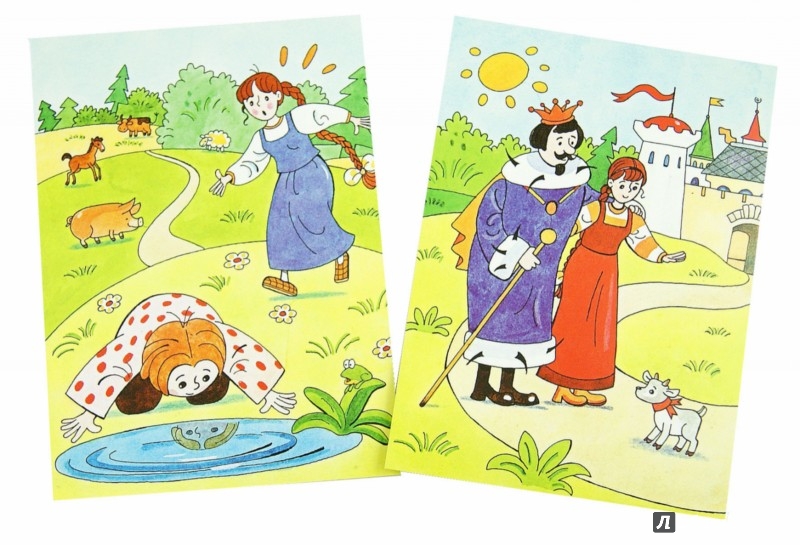

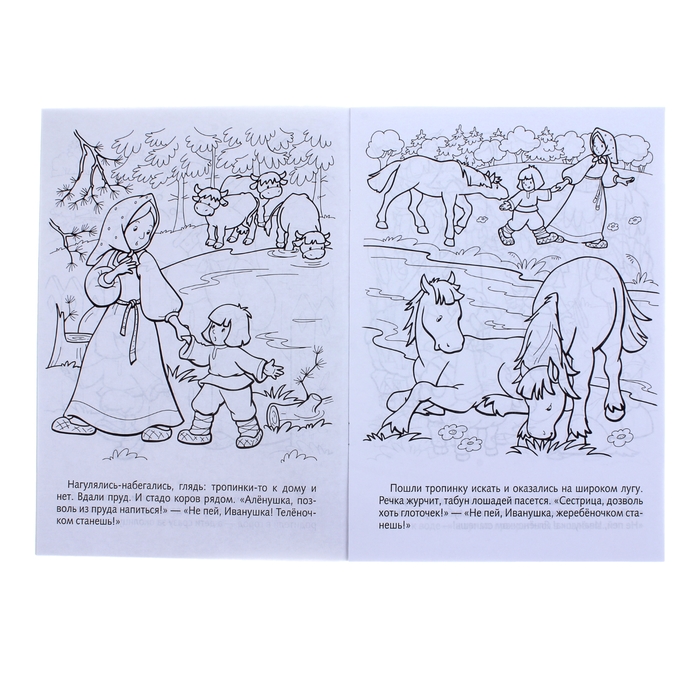

Аленушка раскраска

Поэтапное рисование козленка

Схемы для рисования для детей 5-6 лет

Этапы рисования портрета для дошкольников

Поэтапное рисование

Женский образ поэтапное рисование

Поэтапное рисование мишки

Красная шапочка рисунок карандашом

Как рисовать козленка поэтапно для детей

Рисование сказочных героев поэтапно

Пошаговое рисование девочки для детей

Ариель рисуем Ариэль поэтапно

Рисование портрета в старшей группе

Пошаговое рисование человека для детей

Диана гипсовая голова рисунок этапы

Рисунки для срисовки из мультиков для девочек

Поэтапный портрет мамы для детей

Этапы рисования портрета мамы

Рисование людей в фотошопе для начинающих

Гипсовая голова Дианы поэтапно

Нарисовать Машу из мультика Маша и медведь

Портрет 4 класс изо

Лиса Кумушка рисование в старшей

Этапы рисования портрета карандашом

Этапы рисования портрета мамы

Раскадровка иллюстрации

Схема рисования портрета в подготовительной группе

Пошаговый рисунок цветка

Схема рисования человека для детей

Рисунок карандашом пошагово

Уроки рисования принцесс

Рисунок карандашом для начинающих поэтапно девушку

Поэтапное рисование принцессы

Схема рисования портрета человека для дошкольников

Поэтапное рисование человека для детей

Рисование национальные костюмы

Поэтапное рисование цветы

Анималистический Жанр рисунки детей

Народный костюм рисование

Девочка в нарядном платье рисование старшая группа

Как нарисовать Алёнушку из Гуси лебеди карандашом поэтапно

СОВЕТ: Самый банальный и, пожалуй, важный совет: рисуйте много и часто.

Спасибо +17903

Главная » Советские мульт-мы

Уже нарисовал +0 Хочу нарисовать +0 Спасибо +16

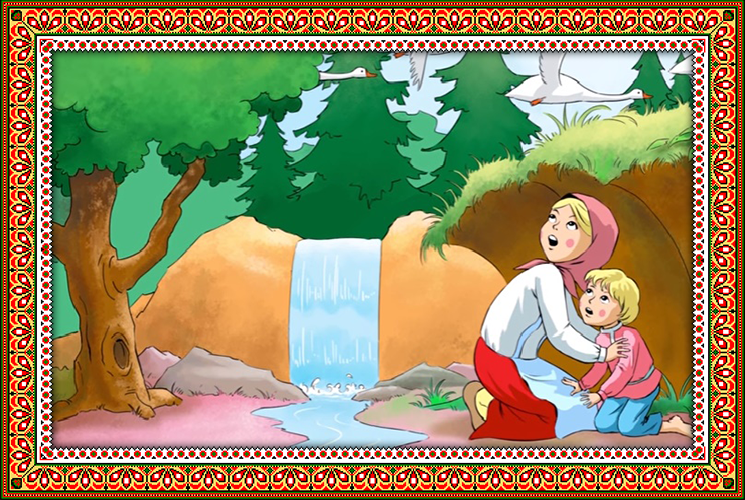

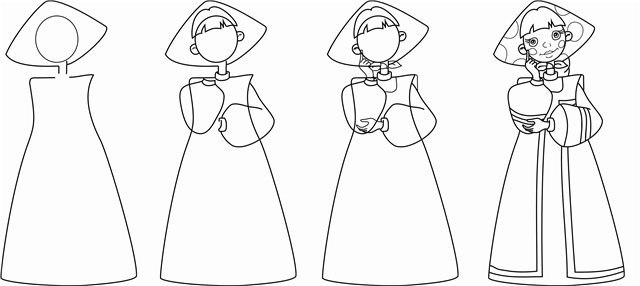

В этом уроке я покажу как нарисовать Алёнушку из сказки Гуси Лебеди цветными карандашами поэтапно.

Для этого нам понадобится:

- простой карандаш,

- чёрная ручка,

- ластик и цветные карандаши.

Оригинал

- Шаг 1

Рисуем личико, волосы, губы, глазки и носик.

- Шаг 2

Вырисовываем платок.

- Шаг 3

Рисуем руки, платице и шейку и в руке рисуем леденец.

- Шаг 4

Аккуратно обводим весь рисунок чёрной ручкой и стираем всё лишнее)

- Шаг 5

Красным карандашом разукрашиваем платок и губы, оранжевым карандашом разукрашиваем волосы и бежевым лицо!

- Шаг 6

зелёным карандашом мы разукрашиваем верхнюю часть платья и красным карандашом нижнюю! Серым карандашом разукрашиваем воротник и рукава.

И бежевым карандашом разукрашиваем руки.

И бежевым карандашом разукрашиваем руки. - Шаг 7

И завершавшим этапом мы разукрашиваем салатовым карандашом вторую часть платица. И всё))) наша Алёнушка из сказки Гуси Лебеди готова))) всем удачи :3

Автор урока: Rikk

Онлайн-курсы по рисованию

Нескучная перспектива

56 уроков

Я собрала все важнейшие правила по построению перспектив разного вида — разберем фронтальную, угловую, восходящую, нисходящую, перспективу со множеством точек схода. Научимся строить тени и отражения (да-да, это тоже про перспективу!)….

Подробнее о курсе

Понравился урок? Жми спасибо и делись с друзьями!!

Уже нарисовал +0 Хочу нарисовать +0 Спасибо +16

Комментарии

ТОП уроки за сегодня

Новогодняя елка

258 8

Новогодняя открытка

95 3

Солдат

12 0

Рисуем зимний пейзаж

192 4

Дед Мороз

1230 4

Рисуем зайца

99 -5

Снеговик

107 10

ТОП пользователи

vikl-art

Рейтинг 19687

Rikk

Рейтинг 9156

admin

Рейтинг 8858

AppeLsinRi

Рейтинг 4112

Sofialebedenkova

Рейтинг 3422

HelenaArch

Рейтинг 2934

IceKream1234

Рейтинг 2599

«АЛЕНУШКА» И «ГУСЛИЩИКИ» ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА

История кабинета Виктора Васнецова к картине «Аленушка» (ГТГ, 1881 г. ), хранящейся в музее-заповеднике «Абрамцево», была достаточно окольной, несмотря на благоприятную «отправную точку». ».

), хранящейся в музее-заповеднике «Абрамцево», была достаточно окольной, несмотря на благоприятную «отправную точку». ».

Картина поступила в музей в 1967 году из коллекции Лидии Руслановой; ранее оно уже входило в список произведений Васнецова, составленный Николаем Моргуновым и Натальей Моргуновой-Рудницкой: «Аленушка. Холст, масло, 68 на 48 см. Слева внизу: В. Васнецов. Этюд довольно тесно связан с картиной в Третьяковской галерее. Показан на выставке произведений Васнецова из частных коллекций в Московском отделении Общества художников 19 июня.47. Собрание Лидии Руслановой, Москва»[1]. Казалось бы, эта информация была исчерпывающей и никаких дальнейших исследований по атрибуции произведения не требовалось. Однако что-то в картине встревожило сотрудников музея, предполагая, что этюд не следует квалифицировать как «последнюю подготовительную работу» художника[2]. Между двумя «Аленушками» как будто отсутствовала какая-то связь, которая освещала бы логику работы Васнецова над картиной на «сказочный сюжет»[3].

В 1970-е годы, составляя академический каталог коллекции живописи Абрамцевского музея-заповедника, его сотрудники запросили в Третьяковской галерее вероятную дату создания их картины. Визуальное сопоставление этюда и картины «Аленушка» (1881 г.) привело к предположению, что рассматриваемое произведение является не этюдом, как считали Николай Моргунов и Наталья Моргунова-Рудницкая, а более поздней версией картины, созданной художницей. сам примерно в конце 1910 с. Однако в 1980-е годы, разбирая этюд, реставратор из Абрамцевского музея обнаружил на лицевой стороне картины карандашную сетку, а на обороте подпись: Ю. И. Успенский. Сотрудники музея решили, что это копия картины из Третьяковской галереи, а на оборотной стороне указано имя копировщика. Произведение было снято с постоянной экспозиции и более 20 лет хранилось в резервном отделе.

В 2007 году музей Абрамцево обратился в Третьяковскую галерею с просьбой осмотреть их «Аленушку» и дать оценку. Работа началась с проведения стилистических и технических исследований — стереобинокулярной микроскопии, инфракрасного и ультрафиолетового анализов, рентгеновских снимков, анализа мазка и химических тестов пигментов и грунтовки.

Последний вопрос был самым простым. Среди писем Васнецова были найдены письма к Юрию Ивановичу Успенскому, инженеру-железнодорожнику из Воронежа, и от него. Юрий Успенский был братом Александра Ивановича Успенского (1873—1938), автора монографии о творчестве Васнецова[4], которую художник считал «лучшим изданием» о своем творчестве. Вероятно, Юрий Успенский тоже был близок к Васнецову, и в 1920 году художник создал его портрет[5].

Также были вопросы о дате картины и ее отношении к «Аленушке» из ГТГ — это этюд или более поздняя версия картины? Как известно, Васнецов в конце 1910-х — начале 1920-х годов часто воспроизводил свои предыдущие работы. Среди тиражируемых произведений такие произведения, как «Витязь на распутье» и «Витязи», а что касается «Аленушки», то до сих пор нет записи о ее воспроизведении. Данные, полученные в результате технического осмотра и анализа, также свидетельствовали о том, что произведение могло быть создано раньше, чем в 19 веке.10 с. Необходимо было остановиться на истории создания «Аленушки» из Третьяковской галереи и истории жизни этой картины.

Как известно, замысел картины зародился у художника летом 1880 года, когда он жил вместе со своим братом Апполинарием в селе Ахтырке, близ Абрамцева, подмосковного имения Саввы Мамонтова. Васнецов, переехавший в Москву в марте 1878 года, осенью того же года познакомился с семьей известного промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Васнецова познакомили с семьей Мамонтовых его друзья Илья Репин и Василий Поленов. С этого времени художник стал одним из самых активных участников кружка, организованного Мамонтовым, впоследствии получившего название абрамцевской группы.

Летом 1879 года в Абрамцеве и его окрестностях Виктор Васнецов работал над этюдами «Абрамцево», «Ахтырка», «Березовая роща в Абрамцеве» (все хранятся ныне в музее-заповеднике В. Поленова) и над картиной « Три царевны преисподней» (ГТГ). Репиным в то же время и в том же месте созданы «Отъезд призывника» (1879, ГРМ) и пейзажи «На меже поля» (ГТГ) и «На мостике в парке» (ГМИИ им. А.С. Пушкина). искусств).

Абрамцевские пейзажи разнообразно представлены в многочисленных пленэрных зарисовках Василия Поленова. Следующим летом артисты вернулись в Абрамцево и его окрестности. Репин работал над эскизами к картине «Крестный ход в Курской губернии» (ГТГ, 1883) и выполнял картину «Абрамцево» (ГМЗ им. Поленова), а Васнецов начал работу над «Аленушкой». Вот что художник говорил о том, как возникла идея картины: «Я не помню, когда именно пришла мне в голову идея «Аленушки», она, кажется, давно зрела в моей голове, но я Довелось увидеть настоящую девушку в Ахтырке, когда встретил девушку с непокрытой головой, которая поразила мое воображение. В ее глазах было столько печали, одиночества и чисто русской грусти, что я просто ахнул, когда увидел ее. В ней была характерная русская аура!»[7]

Васнецов сделал карандашный кроки и этюд маслом, в котором набросал композицию будущей картины — маленькая девочка, сидящая у пруда и размышляющая о своей сироте. Художник сделал множество зарисовок с натуры, стремясь как можно убедительнее передать состояние грусти, и создал множество пейзажных зарисовок, ища мотивы, созвучные общему настроению будущей картины. В общих чертах она была закончена уже в 1880 году. На нем есть дата-надпись — «1881. 20 ф.” 25 февраля 1881 г. картины из Москвы должны были быть отправлены в Петербург на 9Выставка выставочного общества «Передвижники».

В общих чертах она была закончена уже в 1880 году. На нем есть дата-надпись — «1881. 20 ф.” 25 февраля 1881 г. картины из Москвы должны были быть отправлены в Петербург на 9Выставка выставочного общества «Передвижники».

В каталоге выставки «Передвижники» в Санкт-Петербурге картина значилась как «Аленушка». Образ Аленушки критики интерпретировали как девушку-сироту из деревни. Один из критиков, «Случайный наблюдатель» (Николай Александров), писал в «Художественном журнале»: «На настоящей выставке Васнецов демонстрирует большую картину с очень привлекательным и прочувствованным изображением деревенской девушки. которую художник называл Аленушкой (полоумной девчонкой). На самом деле девушка не полоумная, ее просто так называют… Аленушку все называют полоумной. В этом маленьком личике вы прочтете всю драму ее жизни, всю скорбь ее души, бессильную, страшную скорбь. Чтобы так глубоко выразить душу, так поэтично передать тип, надо обладать истинным талантом художника, а не только рисовальным мастерством живописца». 0005

0005

Можно было бы предположить, что в то время сам художник видел в Аленушке деревенскую девушку с «чисто русской грустью в глазах», иначе он назвал бы картину по-другому. На этой же выставке была представлена его картина «Три царевны преисподней» (1879 г.), имевшая подзаголовок «По мотивам русской народной сказки». И если бы Васнецов задумал «Аленушку» как сказочную картину, ничто не мешало бы ему дать ей аналогичный подзаголовок.

11 апреля 1881 года в Москве открылась выставка «Передвижники» с изображением «Аленушки». Из названия картины уже исчезла фраза «полоумная девчонка», хотя на этот раз вопросов у критиков стало еще больше. Сергей Флеров писал в газете «Московские ведомости»: «Что это за девушка? Это Аленушка. В каталоге она указана как таковая, «Аленушка» и все. Это шарада. Говорят, что г. Васнецов представляет нам образ «полоумной девицы». В этом случае художник должен был написать именно это: дурочка или, еще лучше, «Аленушка-дурочка». Тогда бы мы знали, на что смотрим. Мы думаем, что господин Васнецов хотел нарисовать нам девушку из русских сказок. Эта догадка, кажется, объясняет нам и Аленушку физиономию, и размах пространства в пейзаже»[9].] Таким образом, было сделано упоминание о сказочности образа Аленушки. Затем выставка переехала в провинциальные локации. В ноябре он был смонтирован в Киеве, и обозреватель газеты «Киевлянин» высказал мнение об образе Аленушки, сходное с мнением критика «Художественного журнала»[10].

Мы думаем, что господин Васнецов хотел нарисовать нам девушку из русских сказок. Эта догадка, кажется, объясняет нам и Аленушку физиономию, и размах пространства в пейзаже»[9].] Таким образом, было сделано упоминание о сказочности образа Аленушки. Затем выставка переехала в провинциальные локации. В ноябре он был смонтирован в Киеве, и обозреватель газеты «Киевлянин» высказал мнение об образе Аленушки, сходное с мнением критика «Художественного журнала»[10].

В 1882 году Васнецов, готовя картину к показу на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве, внес в нее переделку. 25 апреля он писал Павлу Чистякову: «Буду показывать «Рыцаря, задумавшегося, прежде чем отправиться прямо вперед» (улучшенного и дополненного), «Аленушку» (тоже немного улучшенного) и «Акробатов»[11]. Рентген «Аленушки» помогает отчасти проследить характер улучшений. В фигуру девушки внесены изменения — переработаны лицо, шея и плечо, во многих местах «тронут» пейзаж. Однако самые большие изменения были внесены в общее цветовое решение, которое связывает пейзаж с фигурой девушки, образуя поэтическое единство. Эти изменения не проявляются на рентгенограмме, но видны в фактуре верхнего слоя красок, в «нагрузке» этого слоя, что свидетельствует о нанесении новых мазков на уже высохшие краски картины. Вероятно, именно после переработки картина приобрела то поэтическое единство, о котором впоследствии говорил Алексей Федоров-Давыдов: бездорожье места, настороженность этого места в скорби осенней обстановки. Эта картина порождает традицию выражения в изобразительном искусстве неразрывной связи человека и природы, органического включения человека в природу посредством передачи единства «настроения» человека и «состояния» природы. В какой-то мере картина породила «пейзаж настроения», который так грозно развил Левитан в своем искусстве»[12].0005

Эти изменения не проявляются на рентгенограмме, но видны в фактуре верхнего слоя красок, в «нагрузке» этого слоя, что свидетельствует о нанесении новых мазков на уже высохшие краски картины. Вероятно, именно после переработки картина приобрела то поэтическое единство, о котором впоследствии говорил Алексей Федоров-Давыдов: бездорожье места, настороженность этого места в скорби осенней обстановки. Эта картина порождает традицию выражения в изобразительном искусстве неразрывной связи человека и природы, органического включения человека в природу посредством передачи единства «настроения» человека и «состояния» природы. В какой-то мере картина породила «пейзаж настроения», который так грозно развил Левитан в своем искусстве»[12].0005

Однако осознание близкого родства между человеческими эмоциями и состоянием природы, как бы откликающимся на человеческие мысли и чувства, было в значительной мере свойственно и русскому фольклору. Это демотическое представление о природе и ее чудодейственной силе подхватил Васнецов, который в детстве усвоил народные поверья и был первым художником, воплотившим их в своем искусстве. Здесь, наверное, следует искать корни «сказочности» Аленушки, которую, может быть, невольно «подарил» картине Васнецов — поэт и народный сказочник по природе своего таланта, начавший в искусстве как жанрист и член общества «Передвижники». На «Аленушке» из Абрамцевского музея сохранились все следы «передвижнической» традиции. И то произведение, которое до переделки было показано на выставке этого общества в 1882 году, по мнению рецензентов, тоже было сделано в том же духе. Создается впечатление, что именно эта «Аленушка», спрятанная под более поздними слоями краски, представляет собой недостающее звено, связывающее произведение из Абрамцевского музея с «Аленушкой» Третьяковской галереи.

Здесь, наверное, следует искать корни «сказочности» Аленушки, которую, может быть, невольно «подарил» картине Васнецов — поэт и народный сказочник по природе своего таланта, начавший в искусстве как жанрист и член общества «Передвижники». На «Аленушке» из Абрамцевского музея сохранились все следы «передвижнической» традиции. И то произведение, которое до переделки было показано на выставке этого общества в 1882 году, по мнению рецензентов, тоже было сделано в том же духе. Создается впечатление, что именно эта «Аленушка», спрятанная под более поздними слоями краски, представляет собой недостающее звено, связывающее произведение из Абрамцевского музея с «Аленушкой» Третьяковской галереи.

Что стало с произведением дальше, можно узнать из переписки Васнецова и из литературных источников. 1 июня 1882 года художник писал Павлу Третьякову: «Дорогой Павел Михайлович, моя «Аленушка» еще не продана, что имеет большое влияние на мое финансовое состояние. Мне было бы очень интересно узнать: как вам она в нынешнем виде на выставке.

До сих пор, конечно, у меня не было оснований думать, что вы так благоволите к нему, чтобы решиться купить его для галереи; но мне очень желательно знать ваше мнение на этот счет. Если камнем преткновения окажется цена, а не сама картина, то я, конечно, готов пойти на значительные уступки (на выставке «Передв[ижники] цена была установлена в 2000), и предоставляю решать вам. установить безобидную цену, потому что я определенно не знаю, какую цену следует запрашивать.

Однако, если картина совершенно не соответствует вашим требованиям, то, конечно же, я не в состоянии делать какие-либо предложения. Учитывая мое нынешнее тяжелое финансовое положение, я хочу оказаться в определенном положении по отношению к вам как к нашему единственному серьезному покупателю картин.

Если ваше мнение благосклонно ко мне, я искренне прошу вас сообщить мне как можно скорее; если нет, то ответом для меня будет твое молчание.

Примите уверения в моем глубочайшем уважении — В. Васнецов».[13]

Васнецов».[13]

Третьяков не ответил и картину не купил. Ее купил за 500 рублей Анатолий Иванович Мамонтов. В 1896 году «Аленушка» была показана на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Картина тогда еще находилась у Мамонтова. Позже он стал собственностью Владимира фон Мекка. В 1899 году картина экспонировалась на персональной выставке Васнецова и, наконец, 27 апреля 1900 года была куплена у фон Мекка Правлением Третьяковской галереи за 8000 рублей. В том же году картина «побывала» и на Exposition Universelle (Большой парижской выставке).

В 1900 году вышла в свет подшивка с альберт-типами картин Васнецова (М., 1900). В списке картин в начале сборника к статье «Аленушка» был добавлен отрывок из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», записанной Александром Афанасьевым в Бобровском уезде Воронежской губернии[14]. Содержание афанасьевской версии сказки[15] нисколько не соответствует повествованию картины Васнецова. Тем не менее, в 1900 году связь «Аленушки» с русским фольклором уже считалась само собой разумеющейся.

Картина поступила в Галерею под названием «Аленушка», без упоминания о ее сказочных корнях, но многие поколения зрителей видели в ней тесно связанную с русскими народными сказками, приписывая Аленушке поэтические черты героини из сказка. Связь картины с сюжетом русской народной сказки зафиксирована и в каталогах Третьяковской галереи за 1952 и 1984 годы.

Наброски крестьян из деревень близ Абрамцева, созданные в 1880 году Ильей Репиным, легли им в основу картины «Крестный ход в Курской губернии» — картины с глубоким социально-психологическим посылом, «из самых густых центр реальности» (Илья Репин). Абрамцевские этюды, созданные в то время Поленовым, стали важной составной частью русской школы пленэрной живописи. А босоногая крестьянская девушка с большими печальными глазами, которую Васнецов встретил также в Абрамцеве и образ которой он зарисовал, вдохновила художника на создание одного из самых поэтичных образов русского искусства, ставшего своеобразным архетипом сиротского невезения.

Исследуемой картине из Абрамцевского музея — образу, мало сказочному, но столь сильному ореолу несчастья, — вновь «присвоен статус» этюда к картине «Аленушка» (1881 г.) и датируется 1880 годом. Видимая крупная сетка, проведенная по слою красок, не свидетельствует о том, что произведение является копией (в этом случае сетка была бы нанесена на грунт), а является аргументом в пользу теории о том, что набросок действительно был «последняя заготовка» для «Аленушки» из Третьяковской галереи (173 на 121 см). Эта сетка понадобилась художнику из-за технических особенностей процесса воспроизведения образов этюда (68 на 48 см) на холсте гораздо большего размера.

Рассматриваемое произведение, а также все перипетии, которые пережила картина «Аленушка» из Третьяковской галереи, дают нам богатую пищу для размышлений о художественном методе Васнецова, первооткрывателя народно-сказочного и легендарного повествования на русском языке. искусство.

Не менее кропотливых исследований потребовала и другая картина из Абрамцевского музея — «Гусляры» (холст, масло, картон, 43,5 х 56,3 см. Подпись справа внизу: В.Васнецов), также отправленная в ГТГ на экспертизу . При первом визуальном осмотре «Гусельщиков» был сделан вывод о наличии определенного сходства с художественными приемами, применявшимися Васнецовым в других местах, что и привело к первоначальной уверенности в авторстве художника произведения. При сравнении абрамцевской картины с одноименной картиной Васнецова «Гусляры» (Пермская картинная галерея, 1899) исследователи указывали на различия в общей цветовой гамме, фигурах гусляров и отдельных деталях пейзажа.

Подпись справа внизу: В.Васнецов), также отправленная в ГТГ на экспертизу . При первом визуальном осмотре «Гусельщиков» был сделан вывод о наличии определенного сходства с художественными приемами, применявшимися Васнецовым в других местах, что и привело к первоначальной уверенности в авторстве художника произведения. При сравнении абрамцевской картины с одноименной картиной Васнецова «Гусляры» (Пермская картинная галерея, 1899) исследователи указывали на различия в общей цветовой гамме, фигурах гусляров и отдельных деталях пейзажа.

Создавалось впечатление, что абрамцевская картина является более поздней копией картины из Перми, вероятно, потому, что рассматриваемая картина была сильно загрязнена, что мешало зрителю. Дальнейший анализ был затруднен не только из-за такого сильного загрязнения, но и из-за густого, истлевшего и потускневшего лака, который, мешая исследователям «читать» фактуру слоя красок, скрывал и цветовой рисунок. Также были видны следы реставраторских вмешательств, приведших к частичной утрате красок на вершине и, возможно, даты в правом нижнем углу.

Последующая стереобинокулярная микроскопия показала, что подпись была нанесена по полувысохшему слою красок теми же пигментами, что и на художественном произведении, и что кракелюр подписи был одновременным с кракелюрами красок. С трудом удалось вычислить дату под подписью: 189 (6 или 8). Написанные почти сухой кистью первые две фигуры были едва различимы; а на последние две фигуры были наклеены маленькие кусочки папиросной бумаги. Анализ макрофотографии подтвердил, что цифры были на месте. Позже, когда реставраторы в Абрамцево очистили фигуры от папиросной бумаги, обнаружилась цифра «8». Результаты рентгенографии, а также анализ кисти, результаты анализов с использованием методов ультрафиолетовой флуоресценции, стереобинокулярной микроскопии, импульсной катодной люминесценции, макрофотографии и искусствоведческой оценки убедительно свидетельствовали о том, что с точки зрения его материала , холст, состав пигментов и художественные приемы соответствовали эталонным произведениям художника конца XIX в. век.

век.

Установленная дата совпала с информацией, почерпнутой из переписки Васнецова. В письме, написанном в 1897 году, художник писал граверу Густаву Франку, служащему Департамента казенного бумажно-денежного производства: «Мне очень жаль, что я должен на время отсрочить выполнение вашей просьбы о присылке «Гусляры»[16] для печати, так как я намерен создать картину маслом по этому акварельному этюду. Но после того, как я это сделаю, я с удовольствием предоставлю в ваше распоряжение акварель для печати».8 — в январе отправил его на свою персональную выставку в Петербург (выставка открылась в Академии художеств 4 февраля 1899 г.).

Возможно, именно на выставке Иван Цветков попросил его купить. 9 марта 1899 года Васнецов писал коллекционеру: «Дорогой Иван Евменьевич, посылаю Вам свою картину «Гусляры». Я продаю вам картину, оставляя за собой право воспроизвести ее для Государя — права публикации я оставляю за собой. Деньги за картину я получил сполна».[18] Дело в том, что после посещения выставки императорской семьей в последний день ее работы Николай II заказал копию этой картины. Известно, что поручение было выполнено Васнецовым в 1901 (холст, масло, 45 х 55 см, Новгородский музей-заповедник). 9 мая 1901 года собиратель писал Васнецову: «Если картина «Слепые гусляры» вам более не нужна, то просьба передать ее моему работнику — подателю сего извещения. В настоящее время я занят размещением моей коллекции в новом доме и хочу вернуть Вашу картину на надлежащее место». картину ‘Гусляры’ вам. Примите мою самую сердечную благодарность за то, что любезно одолжили его».[20] 19 октября.01 Васнецов подарил Цветкову подшивку с альберт-типами своих картин, в том числе альберт-типом «Гусляров», принадлежавшим Цветкову. После 1918 года картина оказалась в Государственном музейном фонде, а в 1926 году была отправлена в Пермскую картинную галерею.

Известно, что поручение было выполнено Васнецовым в 1901 (холст, масло, 45 х 55 см, Новгородский музей-заповедник). 9 мая 1901 года собиратель писал Васнецову: «Если картина «Слепые гусляры» вам более не нужна, то просьба передать ее моему работнику — подателю сего извещения. В настоящее время я занят размещением моей коллекции в новом доме и хочу вернуть Вашу картину на надлежащее место». картину ‘Гусляры’ вам. Примите мою самую сердечную благодарность за то, что любезно одолжили его».[20] 19 октября.01 Васнецов подарил Цветкову подшивку с альберт-типами своих картин, в том числе альберт-типом «Гусляров», принадлежавшим Цветкову. После 1918 года картина оказалась в Государственном музейном фонде, а в 1926 году была отправлена в Пермскую картинную галерею.

Вроде бы все решилось — дата на картине «Гусляры» из Абрамцевского музея найдена и вопросов больше не осталось. Однако сравнение акварельного этюда «Гусляры» (22,4 на 24,9см, 1885) из ГТГ и картина из Пермской галереи (картон, масло, 34,3 х 44 см. Слева внизу: В. Васнецов 1999 г.) обнаруживает поразительное сходство, несмотря на все различия в технике и размерах. Между тем рассматриваемая картина из Абрамцевского музея (43,5 х 56,3 см, 1898 г.) значительно отличается от них. Наводят на мысль, что это произведение является этюдом к «Гуслярам» 1899 года — картине, где художник попытался видоизменить некоторые детали композиции и цветовой гаммы по сравнению с акварельным этюдом 1885 года, выполненным для постановки « Снегурочка», — но позже, работая над окончательным вариантом, отбросил 1898 изучил и воспроизвел, почти один к одному, свой более ранний акварельный этюд.

Слева внизу: В. Васнецов 1999 г.) обнаруживает поразительное сходство, несмотря на все различия в технике и размерах. Между тем рассматриваемая картина из Абрамцевского музея (43,5 х 56,3 см, 1898 г.) значительно отличается от них. Наводят на мысль, что это произведение является этюдом к «Гуслярам» 1899 года — картине, где художник попытался видоизменить некоторые детали композиции и цветовой гаммы по сравнению с акварельным этюдом 1885 года, выполненным для постановки « Снегурочка», — но позже, работая над окончательным вариантом, отбросил 1898 изучил и воспроизвел, почти один к одному, свой более ранний акварельный этюд.

Этот не совсем обычный ход работы над картиной напоминает работу Васнецова над картиной «Книжная лавка» (1876, ГТГ). В расследовании Николая Моргунова и Натальи Моргуновой-Рудницкой рассказывается, как художник работал над произведением: «В 1874 году он сделал рисунок для гравюры для публикации в 27-м номере журнала «Пчела» за 1875 год. художник сделал масляный этюд или первый набросок картины (Русский музей)[21], а в 1876 году на выставке общества «Передвижники» показал картину (в ГТГ) с сильно измененной и более сложной композицией . ”[22]

”[22]

А вот рисунок 1874 года, перепечатанный в «Пчеле» (он был гравирован в Варшаве и издан под названием «Книжная лавка лубочных картинок и книжечек» в зеркальном отражении) до мельчайших деталей напоминает «Книжную лавку». 1876 года из Третьяковской галереи. Между тем масляный этюд 1875 г. значительно отличается как от рисунка, так и от окончательного варианта 1876 г., коренным образом меняя привычные представления о том, как художник работал над своими картинами. Итак, после повторного изучения документов и писем из архива художника мы приходим к двум Васнецовским произведениям, процесс создания которых шел весьма необычным путем — от уже сложившейся композиции произведения к поиску новых форм и вернуться в окончательном варианте к первоначальному составу. Пример «Книжной лавки» еще раз подтвердил правильность нашего вывода: картина «Гусляры» (1898, Абрамцевский музей) — этюд к картине «Гусляры» (1899, Пермская картинная галерея). И вопрос о том, почему работа художника над этими произведениями пошла столь необычным путем, требует отдельного исследования, посвященного вопросам происхождения творческих методов художника и психологии его творчества.

- Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. Москва, 1962. с. 415 (далее: Моргунов, Николай и Моргунова-Рудницкая).

- Там же, с. 207.

- В российском искусствоведении прежнее больное предположение заключалось в том, что сюжет картины изначально был навеян русской народной сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

- Успенский, Александр. Виктор Михайлович Виснецов. Москва; 1906.

- Находится в Доме-музее Васнецова (холст, масло, 56х45,6 см). В 1948 году экспонировался на выставке произведений Виснецова из частных коллекций, приуроченной к юбилею художника.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы. Журналы. Воспоминания. Мнения современников / Составитель, предисловие и примечания Ярославцева, Нина. Москва, 1987. с. 297 (далее: Письма. Журналы).

- Лобанов, Виктор. Виктор Васнецов в Москве. Москва, 1961. с. 98.

- Цит. по: Моргунов Николай, Моргунова-Рудницкая Наталья.

Op.cit. п. 202.

Op.cit. п. 202. - Виктор Васнецов. Буквы. Новые материалы / Составители Короткина Людмила. СПб, 2004. с.77 (далее: Письма. Новые материалы).

- См. Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Указ. соч., с. 202.

- Виктор Михайлович Виснецов. Буквы. Журналы. стр. 58, 59.

- Федоров-Давыдов Алексей. Русский пейзаж конца 19 — начала 20 века. Москва, 1974. с. 10.

- Виктор Михайлович Виснецов. Буквы. Журналы. п. 59.

- Русские народные сказки под редакцией Александра Афанасьева / 3 т. / 2 т. Москва, 1985. с. 250252. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

- В этот сборник вошли четыре версии сказки. Всего известный фонд вариантов сказки включает 24 русскоязычных варианта (Указ. 2-й т. С. 431).

- Речь идет об исследовании «Гусляры». В ГТГ с 1907 г., изготовленная для постановки оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в Русской частной опере Саввы Мамонтова в Москве. 1885.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке. - Виктор Васнецов. Буквы. Новые материалы. п. 124.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы. Журналы. п. 409, 410.

- Op.cit. стр.189.

- «Картинная лавка» (Холст, Масло. 53 х 45 см. 1875, ГРМ). В Государственный Русский музей она попала из галереи Цветкова. (В каталоге коллекции Цветкова она указана под заголовком «В книжном магазине».)

- Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Соч. цит. п. 79.

Иллюстрации

Автопортрет . 1873

Холст, масло. 71×58 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . 1881

Холст, масло. 178×121 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . Эскиз

Холст, масло. 43×33 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . Этюд

Холст, масло. 26,5×19,5 см. Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея

На опушке леса. Ахтырка. Эскиз

Холст, масло. 30,5×18,5 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . 1880

Этюд. Музей-заповедник Абрамцево. Деталь

Аленушка. 1880. Кабинет

Музей-заповедник Абрамцево

Аленушка . 1880. Этюд

Музей-заповедник Абрамцево. Рентген

Аленушка. 1881

Государственная Третьяковская галерея. Рентген

Гусляры. 1895. Этюд

Акварель на бумаге, наклеенной на картон. 22,4×24,9см. Государственная Третьяковская галерея

Гусляры. 1899

Масло на панели. 34,3×44 см. Пермская картинная галерея

Гусляры. 1899

Пермская картинная галерея. Детали

Гусляры. 1898. Этюд

Холст, масло на картоне. 43,5×56,3 см. Музей-заповедник Абрамцево

Гусляры. 1898 г. Этюд

1898 г. Этюд

Абрамцевский музей-заповедник. Деталь с подписью

Гусляры. 1898. Кабинет

Музей Абрамцево. Детали

Книжный магазин . 1876

Холст, масло. 84×66,3 см. Третьяковская галерея

Виктор Михайлович ВАСНЕЦОВ (1848-1926) | Великие русские художники

- Период времени: 19 век

- Нравится? Поделись!

Виктор Васнецов родился в многодетной патриархальной семье местного священника в глухой деревне Лопял под Вяткой. Вскоре после этого семья переехала в деревню Рябово, где прошло детство художника. Он рано начал рисовать, но по традиции сыновья должны были идти по стопам отцов, и в 1858 г. он был отдан в духовное училище, а вскоре и в Вятскую духовную семинарию.

Вятская губерния славилась в то время своими народными промыслами. Ремесленники и мастерицы производили всевозможные вещи — вышивку, резьбу по дереву (от древков-луков и предметов домашнего обихода до ставень для крестьянских домов), расписные ложки и мебель, расписные глиняные игрушки и знаменитые вятские пряники — и все эти изделия должны были были знакомы любознательному юноше.

Местная местность с холмистыми перелесками и густым лесом, с извилистыми ручьями и широкими долинами имеет свое особое очарование: в нее невозможно не влюбиться. С ранних лет Васнецов слышал народные легенды и былины о русских богатырях, или «богатырях», и грустные, протяжные песни, которые пели бабы по вечерам, освещенным горящими лучами. Все это, безусловно, повлияло на мировоззрение будущего художника: именно здесь, в Вятке, зародилась его страстная привязанность к искусству и к народному эпосу.

В семинарии Васнецов каждую свободную минуту уделял рисованию, и вскоре это увлечение из приятного времяпрепровождения переросло в главное дело его жизни. Он не стал священником, как того хотел его отец. На последнем курсе семинарии Васнецов решил уехать с Вятки в Петербург и поступить в Академию художеств.

- Аленушка

- Богатыри

- Автопортрет

Выиграв две свои жанровые картины — «Доярка» и «Жнец» (1867), — он заработал достаточно денег, чтобы добраться до Петербурга и поступить в школу при Обществе содействия художествам. В 1868 году он стал учеником Академии. Вынужденный оплачивать свой жизненный путь, Васнецов давал частные уроки и иллюстрировал различные издания.

В 1868 году он стал учеником Академии. Вынужденный оплачивать свой жизненный путь, Васнецов давал частные уроки и иллюстрировал различные издания.

В Академии дружил с Репиным, Антокольским, Крамским и Стасовым. Его любимым учителем был Павел Чистяков, который сразу понял его незаурядный талант и работал с ним, подбадривая его, когда дела шли плохо, и радуясь его победам. «Беседы с Павлом Чистяковым принесли в мою жизнь много тепла и света, — вспоминал он. Васнецов учился в Академии с 1868 по 1875 г.

Первые его картины — «Нищие», «Чаепитие», «Рабочий с тачкой», «Старуха, кормящая кур», «Дети, разоряющие гнезда» — экспонировались в 1872—74 на выставках Общества поощрения художеств. В них обнаружились два наиболее характерных качества Васнецова — острая наблюдательность и пристальный интерес к народной жизни. Следующие два его произведения — «Книжная лавка» (1876, ГТГ, МОСКВА) и «Из дома в дом» (1876, ГТГ, МОСКВА) — закрепили за ним репутацию жанрового художника, знавшего жизнь и умевшего воспроизвести ее ярко и выразительно. .

.

Стасов справедливо заметил, что Васнецов любил народ «не как народник или дворянин, со снисходительной, искусственной любовью, а просто, как друзья и знакомые». Особенно удачной была картина «Из дома в дом», которую Васнецов начал в 1875 году. Судьба бедных, одиноких стариков, выброшенных на улицу в холодный и морозный день, ищущих убежища, тревожила художника. Это тревожно-грустная картина, повествующая о трагедии ненужных и бездомных людей в старости. «Мне кажется, мы все сталкивались с такими людьми, — писал Стасов. «Какая нищета! Как грустна человеческая природа! Замечательная картина!»

В 1876 году по настойчивому совету друзей Васнецов уехал за границу и поселился в предместьях Парижа, где много работал с натуры. Его альбом этого периода был полон рисунков выходцев из «низших сословий», рабочих и крестьян, а главным результатом наблюдений стала картина «Камни на окраинах Парижа» (1877, ГРМ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

В 1878 году, вернувшись в Россию, Васнецов с семьей переехал в Москву. «Приехав в Москву, — писал он, — я почувствовал, что приехал домой и мне не нужно ехать дальше; Кремль и Василий Блаженный вызывали у меня слезы, так они были дороги моей душе, так незабываемы они были». Здесь он обратился к новым сюжетам — русскому народному эпосу, сказке, русской истории. Этот переход от жанровой живописи к исторической не был совсем уж неожиданным: еще в Академии Васнецов сделал ряд этюдов на былинные темы, а также этюд «Иконописная мастерская».

«Приехав в Москву, — писал он, — я почувствовал, что приехал домой и мне не нужно ехать дальше; Кремль и Василий Блаженный вызывали у меня слезы, так они были дороги моей душе, так незабываемы они были». Здесь он обратился к новым сюжетам — русскому народному эпосу, сказке, русской истории. Этот переход от жанровой живописи к исторической не был совсем уж неожиданным: еще в Академии Васнецов сделал ряд этюдов на былинные темы, а также этюд «Иконописная мастерская».

«Никогда во мне не было конфликта между жанром и историей, — писал он, — и потому не было ни перелома, ни переходной борьбы. . . Я всегда был убежден, что и жанровые, и исторические картины, и сказки, и песни, и народные былины, и драмы отражают весь внутренний и внешний облик народа, его прошлое и настоящее, а может быть, и будущее. . . Это бедный народ, который не помнит, не ценит и не любит свою историю».

Его первая историческая картина «После битвы Игоря Святославича с половцами» (1880, ГТГ, МОСКВА) была представлена на Восьмой выставке передвижников. Древнерусская легенда, изложенная в «Слове о полку Игореве», привлекала Васнецова большой эпической силой. Решив использовать мотив из бессмертной поэмы, он изучал историю, посещал Оружейную палату и делал множество подготовительных этюдов в поисках наилучшей трактовки темы. Постепенно он перешел от зарисовок, показывающих ярость и интенсивность битвы, к торжественному воспроизведению ее трагедии. Стремясь передать и глубокий смысл, и героический настрой поэмы, художник изобразил павших воинов, лежащих как бы спящими в бескрайней южной степи, при свете восходящей луны. Произведение ознаменовало собой изменение творческой манеры художника: от небольших детализированных картинок он обратился теперь к большому, размашистому монументальному полотну.

Древнерусская легенда, изложенная в «Слове о полку Игореве», привлекала Васнецова большой эпической силой. Решив использовать мотив из бессмертной поэмы, он изучал историю, посещал Оружейную палату и делал множество подготовительных этюдов в поисках наилучшей трактовки темы. Постепенно он перешел от зарисовок, показывающих ярость и интенсивность битвы, к торжественному воспроизведению ее трагедии. Стремясь передать и глубокий смысл, и героический настрой поэмы, художник изобразил павших воинов, лежащих как бы спящими в бескрайней южной степи, при свете восходящей луны. Произведение ознаменовало собой изменение творческой манеры художника: от небольших детализированных картинок он обратился теперь к большому, размашистому монументальному полотну.

Темный серо-коричневый колорит его ранних работ сменяется насыщенными, хотя и сдержанными желтыми, синими, красными и серо-зелеными цветами. Картина не получила всеобщего признания. Одни, как Павел Чистяков, восхваляли его как «необычное, замечательное, новое и глубоко поэтическое произведение», а другие, не понимая новаторства Васнецова, относились к нему более чем равнодушно.

В Москве Васнецов познакомился с семьей известного мецената, богатого промышленника Саввы Мамонтова, сгруппировавшего вокруг себя цвет русской интеллигенции. Многие артисты проводили лето в Абрамцево, подмосковной усадьбе Мамонтовых, где ставились театральные постановки и у художников были широкие возможности для плодотворной работы. В 1881 году в Абрамцеве Васнецов написал одно из лучших своих произведений — «Аленушку» (ГТГ, МОСКВА) на сюжет русской сказки. Нежность и поэтичность сказки тронула чуткое, отзывчивое сердце художника. Картина, однако, не воспроизводит буквально сюжет сказки, а проникает в суть ее эмоциональной структуры. Поза девочки, склоненная голова, качающиеся на плечах каштановые волосы, взгляд, полный грусти, — все говорит о печали Аленушки. Природа тоже созвучна настроению девушки, как бы скорбя по сочувствию. Стройные березки и молодые ели вокруг Аленушки словно охраняют ее от злого мира. «Аленушка» была одной из первых картин в русском искусстве, в которой поэзия народных сказок неразрывно слилась с лиризмом русской деревни.

В Абрамцеве Васнецов участвовал в изготовлении декораций для любительской постановки в 1881 году пьесы по сказке «Снегурочка». Актеры были членами кружка Мамонтова, а Васнецов играл роль Мороза. Декорации Васнецова во многом передавали очарование лирической сказки: «Никогда еще, — писал Стасов, — воображение не заходило так далеко и так глубоко в воссоздании сказочных, легендарных, былинных архитектурных форм и орнаментов Древней Руси». Стасову удалось перенести декорации на большую профессиональную сцену частной оперы Мамонтова. Васнецов также поработал в Абрамцево как архитектор: он спроектировал небольшую церковь-усыпальницу, которую до сих пор можно увидеть на территории. В начале 1900-х годах по проекту Васнецова был построен главный фасад Третьяковской галереи и несколько частных домов.

Одной из очень интересных работ был фриз Васнецова «Каменный век», выполненный им для Московского Исторического музея. Сначала Васнецов категорически отверг предложение историка А. С. Уварова изготовить панно с изображением людей каменного века. Вскоре, однако, он согласился принять заказ и немедленно приступил к работе. Он изучал исторические документы и проводил дискуссии с археологами, чтобы лучше понять жизнь каменного века. Работа над 25-метровым фризом длилась около двух лет — и в Москве, и в Абрамцеве — и была завершена только 10 апреля 1885 г.

С. Уварова изготовить панно с изображением людей каменного века. Вскоре, однако, он согласился принять заказ и немедленно приступил к работе. Он изучал исторические документы и проводил дискуссии с археологами, чтобы лучше понять жизнь каменного века. Работа над 25-метровым фризом длилась около двух лет — и в Москве, и в Абрамцеве — и была завершена только 10 апреля 1885 г.

«Впечатление, которое «Каменный век» произвел на современников художника, — писал художник и искусствовед Игорь Грабарь, — может быть, пожалуй, сравнимо только с тем, которое когда-то произвели «Помпеи» Карла Брюллова».

Талант Васнецова как художника-монументалиста проявился настолько, что в том же году его пригласили для украшения только что построенного Владимирского собора в Киеве. Росписи, по замыслу Васнецова, должны были стать памятником древней Руси, поэтому они в значительной степени посвящены изображениям князей — Владимира, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Дмитрия Донского и других. Васнецов покрыл стены собора орнаментальными украшениями, в которых в причудливые красочные узоры вплетались фантастические цветы и диковинные животные. Работа сопряжена с определенными трудностями: церковные правители требовали росписей в официальном, традиционном стиле, но художник не мог отказаться ни от своего мироощущения, ни от своих реалистических устремлений. Поэтому со стен Владимирского собора взирают не стилизованные лики святых, а убедительно изображенные русские люди, смелые, могучие борцы за свободу и справедливость.

Васнецов покрыл стены собора орнаментальными украшениями, в которых в причудливые красочные узоры вплетались фантастические цветы и диковинные животные. Работа сопряжена с определенными трудностями: церковные правители требовали росписей в официальном, традиционном стиле, но художник не мог отказаться ни от своего мироощущения, ни от своих реалистических устремлений. Поэтому со стен Владимирского собора взирают не стилизованные лики святых, а убедительно изображенные русские люди, смелые, могучие борцы за свободу и справедливость.

Напряженная работа Васнецова над собором не помешала ему реализовать и другие художественные замыслы. В 1889 написал картину «Иван-царевич на сером волке» (ГТГ, МОСКВА) и выставил ее на выставке передвижников, выполнил иллюстрации к «Слову о царе Иване Васильевиче», «Опричнике его молодом» и «Отважном купце Калашникове» Лермонтова (1891).

В 1891 г. Васнецов с семьей вернулся из Киева в Москву и поселился близ Абрамцева. С помощью Третьякова, купившего его картины и этюды, и Мамонтова Васнецов осуществил свою давнюю мечту — спроектировать и построить собственную студию. Здесь он начал работу над картиной «Богатыри», этюд к которой сделал много лет назад.

С помощью Третьякова, купившего его картины и этюды, и Мамонтова Васнецов осуществил свою давнюю мечту — спроектировать и построить собственную студию. Здесь он начал работу над картиной «Богатыри», этюд к которой сделал много лет назад.

Картина «Иван Грозный» (ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА) появилась на Десятой выставке передвижников в 1897 году. На своей первой персональной выставке в 1898 году Васнецов представил «Богатырей», над которыми он работал в общей сложности около двадцати лет.

В этом большом монументально-декоративном произведении художник воссоздал образы трех любимых богатырей русского народного эпоса: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности.

Для усиления монументального эффекта Васнецов несколько приподнимает линию горизонта, и зритель как бы снизу вверх подавлен и затоптан, а в последнем он торжествующий, спокойный и важный, бесстрашный и совершающий по своей воле то, что считает нужным для всего народа». Максим Горький восторженно писал о художнике: «Я все больше и больше люблю и уважаю этого великого певца. . А сколько еще живых, красивых, могучих предметов предстоит ему лечить! Я желаю ему бессмертия».

Максим Горький восторженно писал о художнике: «Я все больше и больше люблю и уважаю этого великого певца. . А сколько еще живых, красивых, могучих предметов предстоит ему лечить! Я желаю ему бессмертия».

В начале нового века Васнецов исполнил множество композиций на религиозные темы и работал одновременно над несколькими картинами — «Певец» (1910, ГРМ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), «Спящая царевна», «Царевна-лягушка» (1918), «Кащей Бессмертный» (1917). -26), «Принцесса, которая не смеялась» (1914-26) — и на других крупных композициях (все в Доме-музее Васнецова в Москве).

Творческая фантазия художника казалась неиссякаемой, но многим его замыслам суждено было так и не осуществиться. 23 июля 1926 Васнецов умер в своей мастерской в Москве, работая над портретом художника Михаила Нестерова.

на всадников, силуэты которых четко вырисовываются на фоне ярких облаков. Полотно тем более декоративно благодаря тонкому, благородному сочетанию ярких, насыщенных цветов — зеленого, коричневого, красного, белого и синего.

И бежевым карандашом разукрашиваем руки.

И бежевым карандашом разукрашиваем руки. Op.cit. п. 202.

Op.cit. п. 202. Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.