Историческое событие рисунок карандашом поэтапно. Как рисовать на историческую тему для школы поэтапно? Исторический бытовой жанр изобразительного искусства

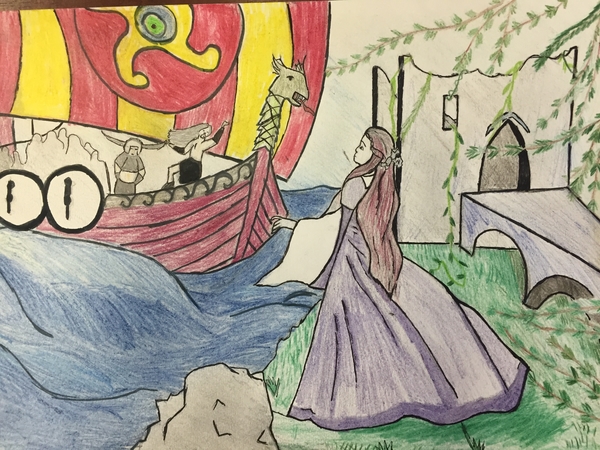

На рисунке нарисовать ладью и бояр, как в сказках Пушкина или про аленький цветочек.

На синем море стоят ладьи. На берегу три боярина. С мостика от ладьи до берега крестьяне сносят заморские товары. Рисунок на тему торговли в древности. Рисунок древнего храма, рисунок исторического события, рисунок портрет героя великого исторического сражения.

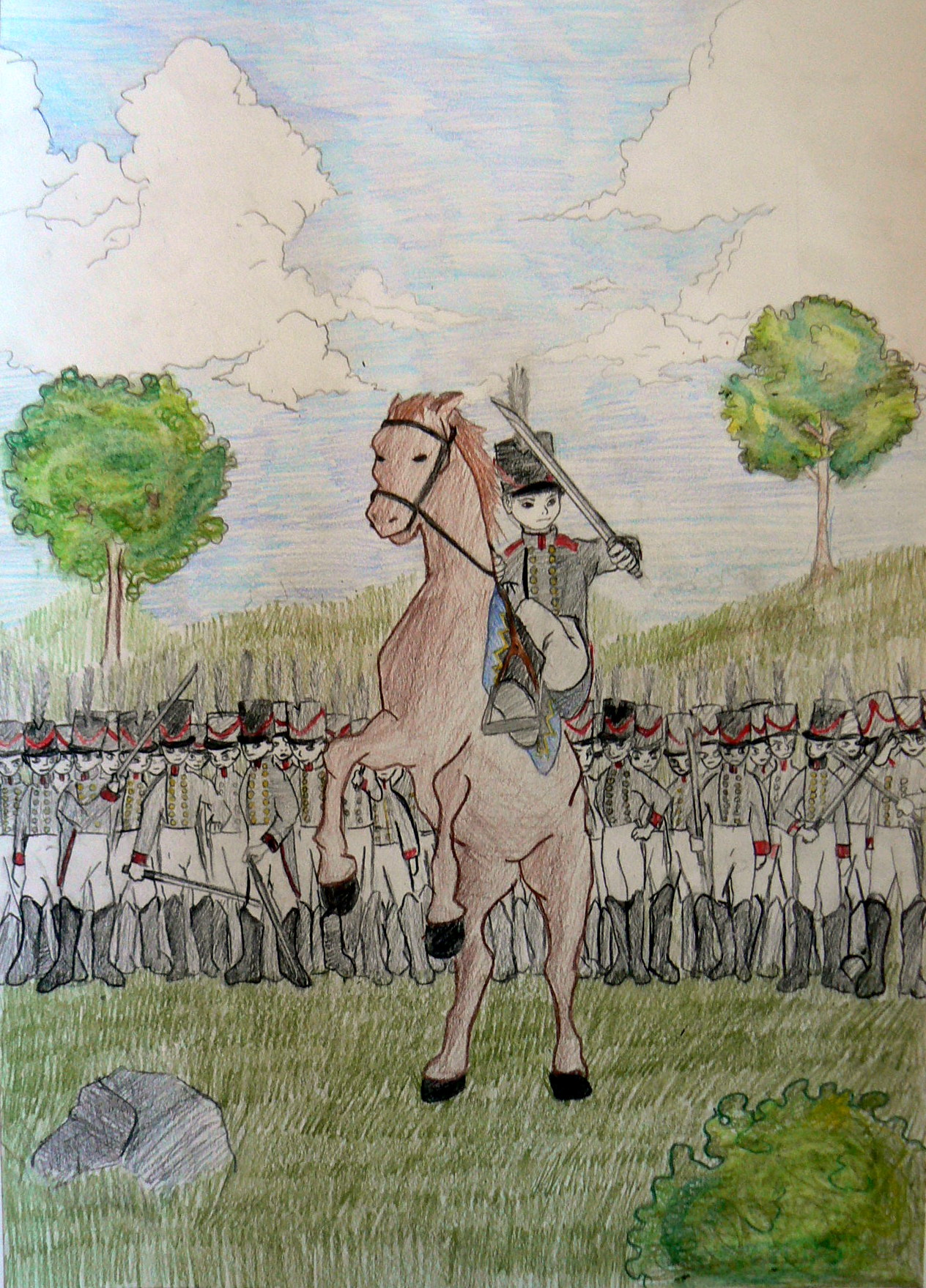

Тема quot;Бородинская битваquot;. Гусары на привале, портрет гусара, портрет Кутузова, сцена боя.

Рисунок о Великой Отечественной войне. Воздушный бой. В небе черном от дым — рисуем серый фон неба и завитки, или растушевка по всей выбранной области черным, дыма.

Два самолета летят навстречу.

Рисование исторической темы для школы занятие не из простых. В основном вспоминаются исторические картинки с людьми. Но если вы не умеете рисовать людей, а например замечательно рисуете корабли, поезда, архитектурные сооружения, природу, то картинка на историческую тему тоже получится очень даже хорошая.

В основном вспоминаются исторические картинки с людьми. Но если вы не умеете рисовать людей, а например замечательно рисуете корабли, поезда, архитектурные сооружения, природу, то картинка на историческую тему тоже получится очень даже хорошая.

Картинки можно рисовать на знаменитые исторические события и даты.

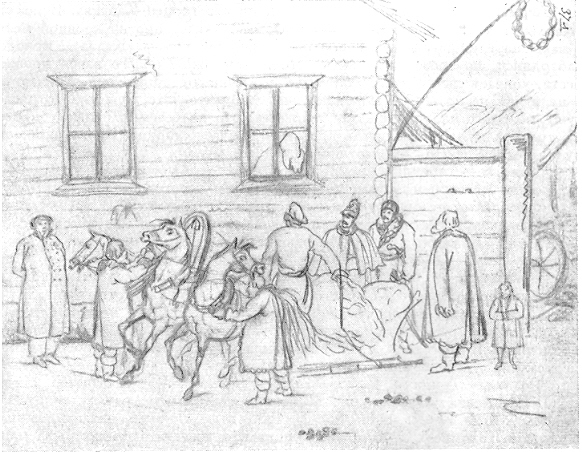

Или же просто нарисовать картинку из быта людей прошлого.

Например деревянную церковь.

Но больше всего меня поразил вот этот детский рисунок на историческую тему.

Рисовать можно и былинных героев-богатырей. Все зависит от класса и углубленности темы.

Сцена охоты.

Вероятно , история рисунка насчитывает столько же лет, сколько и сам род человеческий. Было установлено, что наскальная живопись появилась за 10 тысяч лет до нашей эры; вероятно, мы всегда были увлечены созданием изобразительных образов. Однако только в эпоху итальянского Возрождения художники смогли выработать изысканную технику изображения на бумаге.

Одной из причин, по которой искусство рисунка в этот период достигло подобных вершин, было то обстоятельство, что оно было напрямую связано с великой профессией художника.

Художники Возрождения, такие как Микеланджело (1475-1564), чтобы справиться со всеми заказами, нанимали многочисленных помощников и возглавляли больше мастерские. К сожалению, большая часть подготовительных набросков, которые эти художники выполняли для своих картин и которые сегодня мы считали бы чрезвычайно ценными, уничтожались по окончании основной работы.

Но, что более важно, завершенные рисунки представлялись заказчикам в качестве предлагаемых вариантов заказанного портрета. Хольбейну Младшему (1497/8-1543) однажды пришлось выполнить щекотливое поручение и сделать удачный портрет одной из претенденток на роль жены Генриха VI так, чтобы король Англии одобрил ее кандидатуру.

Северная Европа

Вдали от классической живописи Италии фламандский художник Питер

Питер Брейгель Старший. Лето

Брейгель Старший (1525/30) – (1569) обращался к технике рисунка, чтобы запечатлеть окружавший его мир, и его реалистические работы, изображавшие сценки из крестьянской жизни, снискали огромную популярность. Брейгель был одним из многих художников Голландии и Фландрии 16-17 веков, которые развили жанр, основанный на изображении жизни простых людей, а мастерство передачи человеческих фигур указывает на паломничество многих художников «золотого века» голландской живописи в Италию.

Брейгель был одним из многих художников Голландии и Фландрии 16-17 веков, которые развили жанр, основанный на изображении жизни простых людей, а мастерство передачи человеческих фигур указывает на паломничество многих художников «золотого века» голландской живописи в Италию.

Одним из голландских художников, никогда не посещавших Италию, был Рембрандт (1606-1669), создавший шедевры не только живописи, но и графики. Как портретист, он с энтузиазмом и удивительным психологизмом запечатлевал всех, кто привлекал его внимание, — от старых нищих до представителей знати. Его излюбленными художественными средствами были перо, кисть и бистр (прозрачная коричневая краска, получаемая из древесной сажи).

Художники-современники.

Великим современником Рембранта был фламандский художник Рубенс (1577-1640), непревзойденный мастер, чьи графические работы отмечены виртуозным техническим исполнением. Рубенс имел обширную мастерскую, для которой создавал предварительные эскизы, а также собственноручно работал над многочисленными заказами. Интимным портретам мастера свойственна особая непосредственность, которая присуще рисунку.

Интимным портретам мастера свойственна особая непосредственность, которая присуще рисунку.

Портретный рисунок.

Хотя в 18 веке и не появилось большого числа крупных мастеров, интерес к заказанным портретам сохранялся. Французский живописец Ватто (1684-1721) оставил великолепные зарисовки фигур, голов и драпировок в своей любимой манере: красным, черным и белым мелом.

Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770), возможно, величайший художник 18 века, для своих рисунков, которые и сегодня считаются непревзойденными шедеврами, использовал технику карандаша и поверх него прозрачного мазка кистью.

Карандашные рисунки.

Девятнадцатый век был свидетелем больших перемен в развитии техники живописи. В Англии он начался с работ Тернера (1775-1851) и Констебла (1776-1837), во Франции – с Делакруа (1798-1863) и Энгра (1780-1867).

К тому времени графитный карандаш уже получил широкое распространение, и именно им Констебл с особой утонченностью и выразительностью рисовал в своих альбомах множество маленьких деревенских видов Суффолка. В юности Тёрнер развил в себе почти невероятные способности наблюдателя и графитным карандашом создал непревзойденные рисунки соборов и других зданий.

В юности Тёрнер развил в себе почти невероятные способности наблюдателя и графитным карандашом создал непревзойденные рисунки соборов и других зданий.

Портреты все еще были в моде, и зарисовки, сделанные французским неоклассицистом Энгром, были столь реалистичными и живыми, что ни у кого не вызывало сомнений их сходство с моделью. Соотечественником и великим соперником Энгра был Делакруа, чье искусство – по сравнению с работами Энгра – было более свободным и романтичным. Он не только делал эскизы для масштабных исторических полотен, но и зарисовывал все, что привлекло его внимание. В эпоху, предшествующую появлению фотографии, рисунок для Делакруа был единственным способом запечатлеть этапы своего путешествия в Марокко, предпринятого им в 1832 году. Современники художника утверждают, что он рисовал день и ночь, боясь пропустить что-нибудь из своих арабских впечатлений.

Истоки современного искусства

Среди великих мастеров 19 века был художник – приверженец новых форм, чье искусство объединило в себе все предшествующие традиции.

С этого времени рисунок приобрел не только многогранность выражения, но и стал отличаться по разные стороны Ла-Манша. В то время как во Франции, вдохновленной успехами таких художников, как Анри Матисс (1869-1954), развился модернизм, Англия сохраняла верность традиции.

Во всех течениях, существовавших в искусстве Англии на рубеже 19-20 веков, неизменно подчеркивалась важная роль рисунка, который продолжал быть основой обучения живописи.

Мастером, считающим рисунок основой современной живописи, является Дэвид Хокни (р. 1937). Вдохновленный работами Пабло Пикассо (1881-1973), обладавшего экстраординарным диапазоном творческих манер и «не ограничивающего себя “формализмом”, Хокни наслаждается лиризмом и силой простых линий. Предпочитая выразительную красоту рисунка «современным» подходам, Хокни завоевал громадную зрительскую аудиторию.

1937). Вдохновленный работами Пабло Пикассо (1881-1973), обладавшего экстраординарным диапазоном творческих манер и «не ограничивающего себя “формализмом”, Хокни наслаждается лиризмом и силой простых линий. Предпочитая выразительную красоту рисунка «современным» подходам, Хокни завоевал громадную зрительскую аудиторию.

Италия, где зародился исторический жанр в имела все предпосылки для возникновения этого вида живописи. Римская империя обладала очень высоким уровнем культурного развития, и её достижения стали основой искусства всех стран Западной Европы. Неудивительно, что именно в Италии в эпоху Возрождения, в XV веке, возник исторический жанр в изобразительном искусстве.

Краткая история

Для понимания, что такое в искусстве, необходимо учитывать особенности развития рассматриваемого периода. Время Возрождения — это эпоха расцвета гуманистических идей, которые обусловили интерес не только к человеческой личности, но и к гражданской и политической истории.

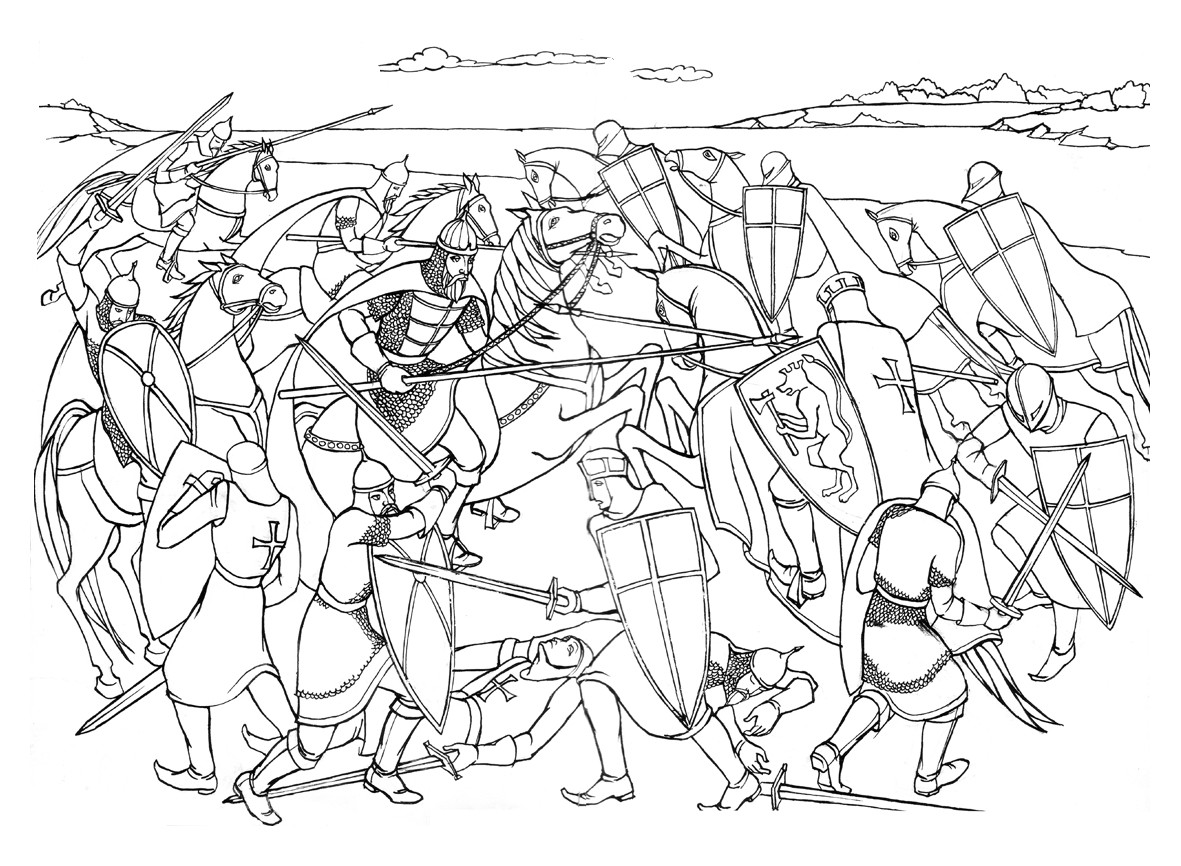

События героического прошлого страны и должен был отображать исторический жанр в изобразительном искусстве. Примеры можно привести следующие: картины Андреа Мантенья «Триумф Цезаря» (1485-1492), разнообразные полотна Пауло Уччелло, посвящённые сражению при Сан-Романо и другие. Достижения эпохи Возрождения в Италии быстро распространились по всей Европе, где исторический жанр в изобразительном искусстве также начал своё развитие.

Примеры можно привести следующие: картины Андреа Мантенья «Триумф Цезаря» (1485-1492), разнообразные полотна Пауло Уччелло, посвящённые сражению при Сан-Романо и другие. Достижения эпохи Возрождения в Италии быстро распространились по всей Европе, где исторический жанр в изобразительном искусстве также начал своё развитие.

Европейские художники исторической живописи XVII-XVIII веков

События прошлого привлекали мастеров и в западноевропейских странах. Развитие этого направления можно отнести к XVII веку — времени расцвета классицизма и барокко. Следует отметить, что в художественной культуре на передовые позиции вышел именно исторический жанр. Все другие разновидности изобразительного искусства на какое-то время уступили ему место по значимости, поскольку классицизм предполагал создание в первую очередь героических образов и монументальных полотен.

В таком стиле, на историческую тематику, работали Питер Пауль Рубенс (картина «Битва греков с амазонками», 1619-1620 гг. ), Никола Пуссен («Похищение сабинянок», 1614-1615 гг.), Жак-Луи Давид, который писал как на античную, так и на современную тематику. Эти работы отличаются пафосным духом, героическими позами, возвышенными мимикой и жестами. По своей композиции полотна напоминали действие античных пьес и отличались некоторой театрализованной напыщенностью. К этому направлению можно отнести картины, написанные на евангельские сюжеты. Например, Харменс создал полотно «Возвращение блудного сына» (1669).

), Никола Пуссен («Похищение сабинянок», 1614-1615 гг.), Жак-Луи Давид, который писал как на античную, так и на современную тематику. Эти работы отличаются пафосным духом, героическими позами, возвышенными мимикой и жестами. По своей композиции полотна напоминали действие античных пьес и отличались некоторой театрализованной напыщенностью. К этому направлению можно отнести картины, написанные на евангельские сюжеты. Например, Харменс создал полотно «Возвращение блудного сына» (1669).

Историческая живопись в Европе в первой половине XIX веке

Классицизм и барокко вскоре уступили место новому культурному течению — романтизму. Представители этого направления отошли от героической интерпретации прошлого, сделав упор на эмоциональную составляющую. Художники задались целью создавать такие образы, чтобы вызвать сочувствие и сопереживание у зрителей. Исторический жанр в живописи получил совершенно иное оформление, поскольку на первый план вышла тема человеческих переживаний и эмоций. В качестве примера можно привести картину Эжена Делакруа «Резня на острове Хиос», написанную в 1826 году. Исторические мотивы можно обнаружить и творчестве другого видного Оноре Домье: картина «Восстание» (1848).

В качестве примера можно привести картину Эжена Делакруа «Резня на острове Хиос», написанную в 1826 году. Исторические мотивы можно обнаружить и творчестве другого видного Оноре Домье: картина «Восстание» (1848).

Западноевропейская историческая живопись периода романтизма

Во второй половине XIX столетия исторический жанр в изобразительном искусстве претерпел существенные изменения. Это связано с возникновением нового направления — реализма. Его представители стремились к созданию более правдоподобных образов и сюжетов. К этому течению можно отнести работы Адольфа фон Менцеля, создавшего в 1850-м серию картин, посвящённых эпохе Фридриха Великого. Интерес к истории в эту эпоху объясняется во многом многочисленными революциями, которые потрясли Европу в то время. Очаги восстаний вспыхнули в Италии, Франции, Германии. Поэтому учёные, художники, писатели искали ответы на настоящее в прошлом, чем и объясняется возникновение реализма в культуре.

Возникновение российского исторического жанра в живописи

Интересна для анализа и отечественная история искусства. Истоки, виды и жанры в России — это тема для отдельного разговора, поскольку наша культура очень многое позаимствовала из европейского искусства. Эпоха классицизма на просторах родины датируется XVIII веком: именно в это время отечественные художники обратились к событиям прошлого в своих работах.

Истоки, виды и жанры в России — это тема для отдельного разговора, поскольку наша культура очень многое позаимствовала из европейского искусства. Эпоха классицизма на просторах родины датируется XVIII веком: именно в это время отечественные художники обратились к событиям прошлого в своих работах.

Основоположник исторического жанра русского изобразительного искусства — Антон Павлович Лосенко. Его перу принадлежат из прошлого Древней Руси («Владимир и Рогнеда», 1770 год) и полотна, посвящённые античным сюжетам. Его последователями были Иван Акимов, также обратившийся к событиям Киевской Руси, Пётр Соколов, изображавший мифологические образы, Григорий Угрюмов, обратившийся к истории XIII века. Эти работы, так же как и европейские полотна в стиле классицизма, отличаются возвышенностью образов и сюжетов.

Историческая тематика в российской живописи в 1800-1850 годах

Жанры в изобразительном искусстве были самыми разнообразными, однако, в связи с развитием академизма, в первой половине столетия исторические сюжеты заняли господствующее направление в художественной культуре. Художники этого направления во многом продолжали традиции классицизма, выбирая объектом для своих работ героические факты из прошлого. Исторический жанр в изобразительном искусстве, картины которого отличались особенной выразительностью, пользовался наибольшей популярностью как среди интеллигенции, так и у массовой публики.

Художники этого направления во многом продолжали традиции классицизма, выбирая объектом для своих работ героические факты из прошлого. Исторический жанр в изобразительном искусстве, картины которого отличались особенной выразительностью, пользовался наибольшей популярностью как среди интеллигенции, так и у массовой публики.

К этому направлению можно отнести работы Антона Иванова «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году» (1810), Алексея Егорова «Отдых на пути в Египет» (1830). В это же время возникло новое направление — романтизм, представители которого создавали яркие, эмоциональные образы, насыщенные психологической напряжённостью. Например, Карл Павлович Брюллов, создавший знаменитое полотно про гибель Помпеи, Фёдор Антонович Бруни и Александр Андреевич Иванов, писавшие библейские сюжеты.

Исторические сюжеты в работах авторов последней четверти века

Во второй половине XIX столетия живописцы начали рисовать сюжеты из истории России. В искусстве появляется ряд картин, посвящённый тем или иным событиям из прошлого нашей страны. Исторический жанр в изобразительном искусстве представлен следующими полотнами: картинами Ильи Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» (1879) и «Иван Грозный убивает своего сына» (1884), работами Василия Сурикова, обратившегося к наиболее драматичным событиям из истории России XVIII века. Эти произведения отличаются как красочностью и выразительностью образов, так и фоном обстановки.

В искусстве появляется ряд картин, посвящённый тем или иным событиям из прошлого нашей страны. Исторический жанр в изобразительном искусстве представлен следующими полотнами: картинами Ильи Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» (1879) и «Иван Грозный убивает своего сына» (1884), работами Василия Сурикова, обратившегося к наиболее драматичным событиям из истории России XVIII века. Эти произведения отличаются как красочностью и выразительностью образов, так и фоном обстановки.

Исторический бытовой жанр изобразительного искусства

Отечественные художники стали обращаться не только к политическим событиям, но и к изображению повседневной жизни русских людей. Поэтому видное место в живописи занял так называемый бытовой исторический жанр. Изобразительное искусство этого направления получило большую популярность среди образованной общественности того времени.

В качестве примера можно назвать работы следующих авторов: Вячеслава Шварца, создавшего картину про царскую охоту, Константина Маковского, написавшего полотна про Московское царство в XVII веке. Историческая бытовая тематика занимала большое значение в творчестве представителей объединения «Мир искусства». Особенностью их картин было воспроизведение пышности и торжественности, но с оттенком грусти (Альберт Бенуа, изображавший помпезные выходы российских императоров и императриц в XVIII веке, Евгений Лансере, запечатлевший роскошную обстановку при дворе, Валентин Серов, нарисовавший царские увеселения).

Историческая бытовая тематика занимала большое значение в творчестве представителей объединения «Мир искусства». Особенностью их картин было воспроизведение пышности и торжественности, но с оттенком грусти (Альберт Бенуа, изображавший помпезные выходы российских императоров и императриц в XVIII веке, Евгений Лансере, запечатлевший роскошную обстановку при дворе, Валентин Серов, нарисовавший царские увеселения).

В советское время художники довольно часто обращались к событиям прошлого России. При этом они возродили традиции академизма XIX века, изображая героические эпизоды из отечественной истории. Например, художник В. Е. Попков считается основателем «сурового стиля» в советской живописи (картина, запечатлевшая строительство ГЭС). Особое значение в его творчестве занимает тема Великой Отечественной войны («Мезенские вдовы», 1965-1968 гг.). А перу Т. Е. Назаренко принадлежат работы, на которых можно видеть переломные моменты: восстания Пугачёва, декабристов.

Современные художники проявляют большой интерес к истории России. И. С. Глазунов прославился созданием монументальных полотен, посвящённых осмыслению прошлого нашей страны: произведение, в символическом виде показывающее судьбу автора, «Россия, проснись!» (1994) и другие.

И. С. Глазунов прославился созданием монументальных полотен, посвящённых осмыслению прошлого нашей страны: произведение, в символическом виде показывающее судьбу автора, «Россия, проснись!» (1994) и другие.

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что историческая тематика занимала очень видное место как в европейском изобразительном искусстве, так и в российской живописи. Правдивостью и точностью, драматизмом и торжественностью всегда отличался исторический жанр. Все передают экспрессию, но этот стиль является лидером.

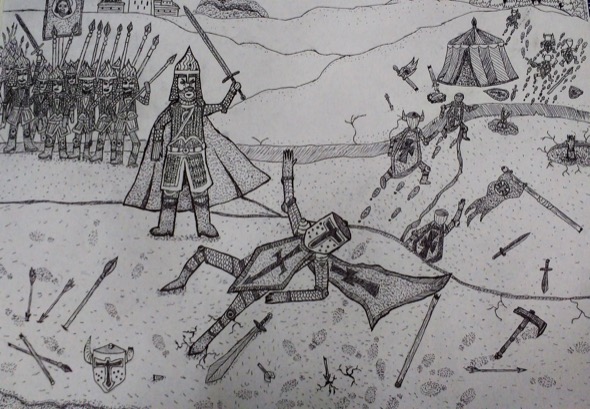

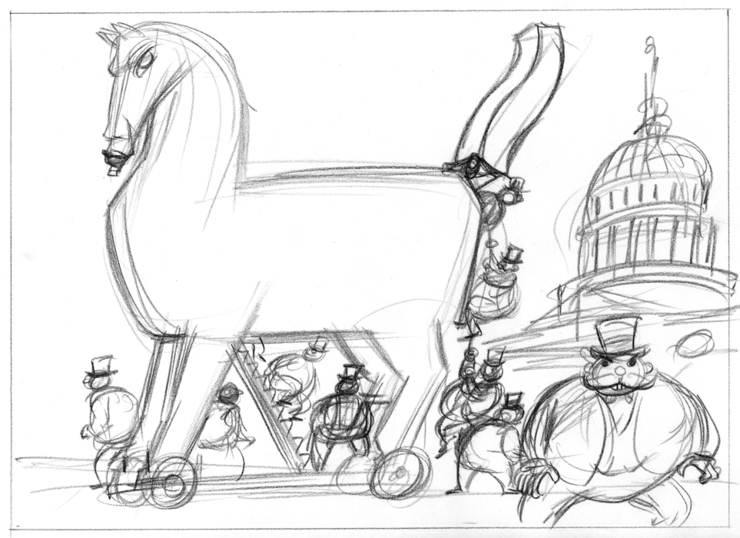

Из названия уже понятно, о чем пойдет речь. Мы будем учится как рисовать войну карандашом поэтапно. Это будут не звездные войны и Дартом Вейдером и даже не игра шутер, а самая настоящая что ни на есть война! Три солдата в окопе, с кучек военной техники. Дабы нарисовать все это, понадобиться немало знаний о военном деле. Можно конечно усесться играть в WoT, но в итоге так ничего и не нарисуешь. Кто не знает это такой суперский экшн с участием танков, собравший терагиговую массу геймеров в нашей стране. Кстати, желтолицые китайцы не меньше этим увлекаются. Кажется, у них половина населения занимается спортом, судя по количеству олимпийских медалей 2012 года, ну а вторая погрязла в омуте онлайн игрухи. За то, что половина нашего народонаселения уже два года неотрывно лупится в ЖК-монитор, параллельно успевая обляпать геймерскую мышь жирными пальцами от ужина и залить клаву кофе… дружно скажем «Спасибо» Wargaming! Хотя бог с ним. Сейчас отвлечемся от танков и попробуем нарисовать военные действия с участием настоящих . Впереди пять шагов.

Кстати, желтолицые китайцы не меньше этим увлекаются. Кажется, у них половина населения занимается спортом, судя по количеству олимпийских медалей 2012 года, ну а вторая погрязла в омуте онлайн игрухи. За то, что половина нашего народонаселения уже два года неотрывно лупится в ЖК-монитор, параллельно успевая обляпать геймерскую мышь жирными пальцами от ужина и залить клаву кофе… дружно скажем «Спасибо» Wargaming! Хотя бог с ним. Сейчас отвлечемся от танков и попробуем нарисовать военные действия с участием настоящих . Впереди пять шагов.

Шаг первый Сперва наметим людей в движении. Головы, положение туловища, рук, ног.

Шаг второй Теперь продумаем, что будет вокруг наших солдат: это забор, камни, бревна. Покажем их контуры.

Шаг третий Оденем наших воюющих: каска, штаны, сапоги. Снабдим одного из них сумку. У ближайшего к нам прорисуем профиль лица. Окутаем забор колючей проволокой.

Шаг четвертый Добавим деталей: колючек на проволоке, ремни на одежде людей, лопатку и т. п.

п.

Шаг пятый Выполним штриховку. На одежде в местах сгиба – более темные участки. Затемним участки на столбах. Ну, вот и солдаты на фоне военного и совсем неживописного пейзажа.

Смотрите похожие уроки рисования военной техники .

Производный от итальянского слова «istoria» («описательный»), термин «историческая живопись» относится к любой картине героического, религиозного или исторического содержания. Сюжеты полотен основываются на реальных событиях, мифологии, библейских текстах.

Первоначально в изобразительном искусстве доминировали религиозные сюжеты – во время оформления этого направления живописи в эпоху Возрождения наиболее популярными были евангельские и библейские тематики. Картины Сурикова, Репина, Жерико, Рембрандта и других художников отображают события, важные для развития человечества, культуры и общественного сознания.

Основные сюжеты

Религиозные

Любые картины с религиозными сюжетами, независимо от принадлежности к определенной религии (христианской, исламской, индуистской, буддистской, иудейской или племенной религии). Христианские сюжеты охватывают период от начала нашей эры до современности, выделяют искусство Реформации и Контрреформации и другие подвиды.

Христианские сюжеты охватывают период от начала нашей эры до современности, выделяют искусство Реформации и Контрреформации и другие подвиды.

Мифологические

Картины, иллюстрирующие мифическую историю, легенды. Популярные темы: греческие божества, мифы о сотворении мира, римская мифология и пантеон богов.

Аллегорические

Картины со скрытым смыслом. На полотне один объект или персонаж символизирует другой.

Литературные

Пастораль в живописи

Исторические

Полотна, иллюстрирующие реальные исторические события с высоким уровнем точности и достоверности. Особое внимание уделяется деталям. Ярким представителем направления является российский живописец Василий Суриков.

История развития

В своем трактате «О живописи» итальянский художник эпохи Возрождения Альберти идентифицирует исторический жанр с представлением святых и других библейских фигур для демонстрации моральной борьбы, исторических событий, связанных с развитием религии.

Эпоха Возрождения

По традиции эпохи Возрождения, историческая живопись направлена на поднятие морального уровня общества, идеально подходит для оформления общественных помещений, церквей, городских залов или дворцов.

Почти все художественные события в итальянском доренессансном и ренессансном искусстве можно интерпретировать как предпосылки к развитию направления «историческая живопись»:

Батальная живопись

В эпоху Возрождения зародились главные особенности направления «историческая живопись» — большое внимание к деталям, монументальность, масштабность, использование религиозной тематики, как основной в работе художников.

Ренессанс

Исторический жанр времен Ренессанса представлен такими работами:

Из художников эпохи барокко, Питер Пауль Рубенс ярко представляет исторический жанр. Основные сюжеты – мифологические. Итальянский художник Караваджо известен реалистичными религиозными картинам. Веласкес и Рембрандт – авторы полотен на религиозные, мифологические темы.

Барокко

В эпоху Барокко исторический жанр представлен работами:

Религиозная живопись

В 18 веке

Исторический жанр 18 века характеризуется особенностями, не свойственными предыдущим эпохам. Этот период стал переломным в развитии живописи. Художники стремились отойти от академизма, искали новые темы для полотен, выбирали в качестве тематики для создания картин незначительные события. На развитие направления повлияли догмы классицизма и барокко.

Примеры работ 18 века:

Снижение значимости направления заметно в 19 веке. Художники стремились к драматизации искусства, а не вознесению моральных норм. На развитие направления больше всего влияли романтический и классический стили. Тематики картин стали более узкими – мастера отходили от превознесения масштабных событий и религиозных сюжетов.

Тромплей или обманка

Французский художник Эжен Делакруа был самым энергичным из романтических живописцев – полотна ярко демонстрирую романтизм в живописи. Популярны работы Эрнеста Месонье, выполненные в строгом академическом стиле. Адольф Менцель стал известен изображением сцен из суда Фридриха Великого.

Популярны работы Эрнеста Месонье, выполненные в строгом академическом стиле. Адольф Менцель стал известен изображением сцен из суда Фридриха Великого.

В 19 веке

Художественные академии 19 века стремились вернуть историческому изобразительному искусству высокий статус и значимость в укреплении моральных норм.

Великий художник 19 века во Франции – академический преподаватель Густав Моро, известный работами на мифологическую тематику. В Англии Джордж Фредерик Уотс был лучшим из викторианских живописцев – яркий представитель аллегорического типа исторического изобразительного искусства. В Америке направление поддержал немецко-американский живописец Эмануэлем Готлибом Лойце.

Примеры картин 19 века:

Виды пейзажа в живописи

В 20 веке

20 век принес перемены: революции, войны, кризисы сломали систему ценностей. Новациями отмечено изобразительное искусство – появились абстрактные стили живописи, авангардное направление. В 20 веке направлению перестали приписывать особую моральную и культурную значимость. Исторический жанр стал ресурсом, используемым художниками для демонстрации серьезности своих работ. Новые тематики – кельтская, скандинавская мифология, идеологическая, пропагандистская, идеологическая живопись.

Исторический жанр стал ресурсом, используемым художниками для демонстрации серьезности своих работ. Новые тематики – кельтская, скандинавская мифология, идеологическая, пропагандистская, идеологическая живопись.

Работы 20 века:

В России

Русская историческая живопись известна работами Василия Сурикова, Ильи Репина, Василия Поленова. Направление развивалось в 18 – 19 веках художниками-реалистами объединения передвижников. Наиболее популярны мифологические и исторические сюжеты. Формирование направления связано с формированием просветительских идей, пропагандировала которые Академия художеств. Суриков и другие российские живописцы работали в стилях реализм и классицизм.

Портрет в живописи

Большинство картин Сурикова, Угрюмова, Иванова, Лосенко – масштабные, детализированные, выполненные по всем традициям академического искусства.

Исторический жанр живописи — Учимся рисовать

Произведения исторической живописи невозможно заключить в четкие границы, продиктованные жанром. В отдельных случаях портрет, пейзаж или бытовая сцена поднимаются до степени исторического обобщения, претворяясь, таким образом, в живописное полотно исторического содержания. Например, довольно сложно точно классифицировать по жанру такие картины, как “Парадный портрет Петра I” кисти Натье, “Крестный ход в Курской губернии”, написанную И.Репиным.

В отдельных случаях портрет, пейзаж или бытовая сцена поднимаются до степени исторического обобщения, претворяясь, таким образом, в живописное полотно исторического содержания. Например, довольно сложно точно классифицировать по жанру такие картины, как “Парадный портрет Петра I” кисти Натье, “Крестный ход в Курской губернии”, написанную И.Репиным.

С одной стороны это всего лишь портрет и бытовая сцена, но с другой – эти полотна отображают реальные исторические события. Зарождение исторической тематики в русской живописи началось с иконописи. Именно на иконах религиозные сюжеты зачастую переплетаются с подлинными историческими событиями. Образцом таких икон могут послужить “Чудо о Знамение” (вторая половина XV в.) со сценами обороны Новгорода или “Церковь воинствующая” (середина XVI в.), на которой воссозданы сцены похода Ивана Грозного на Казань. Книжные миниатюры “Лицевого летописного свода” и “Жития Сергия Радонежского” демонстрируют постепенный переход к реалистическому описанию исторических событий, которые в этих произведениях выступают смысловой доминантой.

В России становление исторической живописи как независимого жанра изобразительного искусства следует причислить ко второй половине XVIII века. Это было связано с созданием академии художеств в Санкт-Петербурге. Первые творения мастеров русской исторической школы живописи были крайне отдалённы от исторической правды. Зачастую только название картины (обыкновенно чрезвычайно длинное) помогало установить, к какой стране и времени имеет отношение изображенное событие. Рассмотрим картину И. Акимова “Великий князь Святослав, целующий мать и детей по возвращении с Дуная в Киев” (1773). На этом полотне князь облачен в античные доспехи и богатый шлем, а дети изображены в хитонах, и, разумеется, ничего собственно исторического (за исключением факта возвращения князя Святослава) в картине нет. Таким же псевдо историческим направлением отличается произведение А. Лосенко “Великий князь Владимир сообщает своей жене Рогнеде о победе, одержанной им над ее отцом Рогволдом, князем Полоцким” (1770). На этой картине присутствуют такие же пышные одежды и драпировки, театральные позы, заимствованные из классических трагедий, популярных в те времена. Однако с течением времени, в традициях русского исторического жанра произошли значительные изменения. Этому способствовали утверждение новых эстетических представлений и направления реализма.

На этой картине присутствуют такие же пышные одежды и драпировки, театральные позы, заимствованные из классических трагедий, популярных в те времена. Однако с течением времени, в традициях русского исторического жанра произошли значительные изменения. Этому способствовали утверждение новых эстетических представлений и направления реализма.

Главной отличительной чертой нового этапа является то, что реальные события передаются в картине с высокой степенью исторической достоверности. Картины К.Флавицкого “Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения” (1864), И. Репина “Иван Грозный и сын его Иван” (1885), Н. Ге “Петр допрашивает царевича Алексея” (1871) по праву считаются ярчайшими образцами нового этапа развития исторического жанра в России. Венцом русской исторической живописи является творчество В. Сурикова. Его всемирно известные произведения “Утро стрелецкой казни” (1881), “Боярыня Морозова” (1887), “Покорение Сибири Ермаком” (1895), “Переход Суворова через Альпы” (1899) оказывают воздействия огромной силы на зрителя. Каждое из этих полотен затрагивает огромный пласт истории России и вынуждает зрителя глубоко и серьезно задуматься над увиденным, а не просто восхищенно рассматривать изображение.

Каждое из этих полотен затрагивает огромный пласт истории России и вынуждает зрителя глубоко и серьезно задуматься над увиденным, а не просто восхищенно рассматривать изображение.

Исторический жанр живописи

С начала XX века историческая тема в творчестве русских живописцев приобрела символическую трактовку. Но все же, традиции реализма в русской школе живописи были настолько велики, что даже такие приверженцы романтических вымыслов, как А. Бенуа, К. Сомов, М. Врубель и Н.Рерих в своих «придворных сценах» и «исторических пейзажах» опирались на бытовой реализм и ощущение своеобразия изображаемого времени. Совершенно новый характер приобрел исторический жанр живописи в советском изобразительном искусстве. В это время основополагающим критерием творческой доктрины мастера становится четко выраженная идеологическая составляющая сюжета.

Наиболее ярко характеризуют этот период произведения И. Шадра “Булыжник – оружие пролетариата” (1927), А. Герасимова “Ленин на трибуне” (1929), А. Дейнеки “Оборона Петрограда” (1928), Б.Иогансона “Допрос коммунистов” (1933). Изображение художниками событий далекого прошлого не поощрялось сотрудниками аппарата государственной машины. И лишь во время Великой Отечественной войны патриотический подъем, охвативший весь народ, подтолкнул живописцев к созданию монументальных полотен, в которых воспевались доблестные моменты в истории Древней Руси. Картины П. Корина “Александр Невский” (1942), М. Авилова “Поединок Пересвета с Челубеем” (1943), А.Бубнова “Утро на Куликовом поле” (1943) глубоко проникнуты мужеством и гражданским пафосом героических событий. Тем не менее, в последующие периоды традиции исторической живописи в советском изобразительном искусстве, освобожденном от идеологических догматов и норм, снова были утрачены.

Дейнеки “Оборона Петрограда” (1928), Б.Иогансона “Допрос коммунистов” (1933). Изображение художниками событий далекого прошлого не поощрялось сотрудниками аппарата государственной машины. И лишь во время Великой Отечественной войны патриотический подъем, охвативший весь народ, подтолкнул живописцев к созданию монументальных полотен, в которых воспевались доблестные моменты в истории Древней Руси. Картины П. Корина “Александр Невский” (1942), М. Авилова “Поединок Пересвета с Челубеем” (1943), А.Бубнова “Утро на Куликовом поле” (1943) глубоко проникнуты мужеством и гражданским пафосом героических событий. Тем не менее, в последующие периоды традиции исторической живописи в советском изобразительном искусстве, освобожденном от идеологических догматов и норм, снова были утрачены.

М. Авилов “Поединок Пересвета с Челубеем”

Исторические иллюстрации. Нарисовать не так просто!

Умиляют картинки якобы византийских воинов. Возможно, тысяцкие и имели такой «наряд», но только не рядовые и даже не десятники. И даже аглицкие надписи на картинках меня не убеждают, а даже напротив.

И даже аглицкие надписи на картинках меня не убеждают, а даже напротив.

Красноярск (ник), 1 июня 2019 г.

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и

тебе не сделаться подобным ему;

Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не

стал мудрецом в глазах своих.

Книга Притчей Соломоновых 26:4, 26:5

Исторические иллюстрации. Итак, существует очевидная проблема незнания. То есть многие просто не представляют себе, как появляются на свет иллюстрации к статьям и книгам на исторические темы. И наверняка рассказ об этом будет интересен многим читателем «ВО», ведь каждая такая иллюстрация — не что иное, как ожившая история.

Давайте познакомимся с работой художника-иллюстратора «вживую», то есть на конкретных примерах его работы. И эта возможность у нас сегодня есть. И это редкая возможность, так как не все они любят показывать свою «кухню», а уж тем более подробно описывать, что и как они делают. Но… «для милого дружка и сережку из ушка». Так что смотрите, читайте и кому, что покажется особенно интересным – спрашивайте.

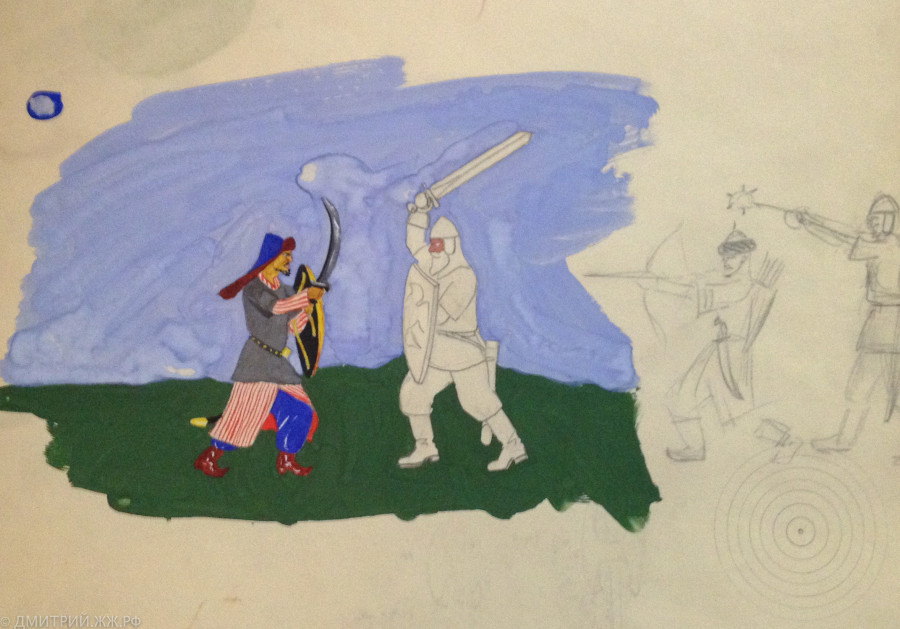

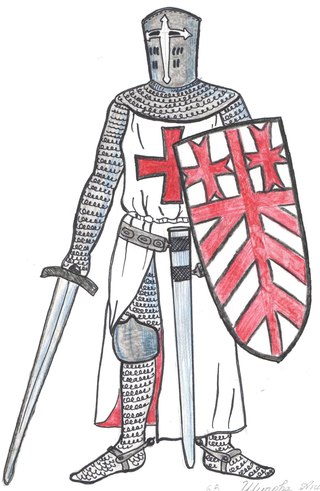

Вот это, например, иллюстрация из книги «Armies of the Volga Bulgars and Khanate of Kazan 9th-16th Centuries» (Оsprey, Men-at-Arms №491). Оформляли ее Гэрри и Сэм Эмблетоны. Отец и сын. Гэрри проработал на «Оспрей» более 20 лет. Живет в Швейцарии, где также создает фигуры для музеев. Что же касается рисунка, то на нем изображены воины, которых (две фигуры, стоящие справа) каждый может увидеть в экспозиции Национального музея республики Татарстан в Казани. Стоят они там в стеклянных шкафах. Я их со всех сторон сфотографировал и… художникам оставалось лишь только их нарисовать в «живых позах»!

Вот это, например, иллюстрация из книги «Armies of the Volga Bulgars and Khanate of Kazan 9th-16th Centuries» (Оsprey, Men-at-Arms №491). Оформляли ее Гэрри и Сэм Эмблетоны. Отец и сын. Гэрри проработал на «Оспрей» более 20 лет. Живет в Швейцарии, где также создает фигуры для музеев. Что же касается рисунка, то на нем изображены воины, которых (две фигуры, стоящие справа) каждый может увидеть в экспозиции Национального музея республики Татарстан в Казани. Стоят они там в стеклянных шкафах. Я их со всех сторон сфотографировал и… художникам оставалось лишь только их нарисовать в «живых позах»!Ну а начать мне придется с того, что столкнуться с проблемой иллюстрирования мне пришлось еще в 1995—1997 гг., когда издательство «Просвещение» готовило к печати «Рыцарей Средневековья». Тогда были живы еще традиции советской печати и подобные книги выходили с «картинками», а не с фото из Интеренета. Образцы для художника были взяты из соответствующих изданий британского издательства «Оспрей» и книг Функенов. Причем, человеком он оказался понимающим: нарисовал все весьма точно, но совершенно в другой манере, да так, что графическая основа каждого рисунка совершенно не совпадала с источником. А вот детали были несколько размыты, так что все было «так» и в то же время «совсем не так»!

Причем, человеком он оказался понимающим: нарисовал все весьма точно, но совершенно в другой манере, да так, что графическая основа каждого рисунка совершенно не совпадала с источником. А вот детали были несколько размыты, так что все было «так» и в то же время «совсем не так»!

Одна из самых ранних реконструкций, запавших мне в душу – картинка из книги про Спартака начала 50-ых годов прошлого века. Сделана по фреске в Помпеях и вызывает сегодня (по крайней мере у меня!) очень много вопросов. Там же была и другая реконструкция, на мой взгляд более верная… Но эту показать проще, она крупнее и на ней хорошо видны все детали.

Кстати, такие художники большая редкость. Например, стал я искать «аналог» у себя в Пензе и мне посоветовали женщину, которая «хорошо рисует одежду» и чуть ли не эскизы готовит для театра. Встретился с ней, дал сделать копию рисунка с иллюстрации из издания «Оспрей» на пробу. И получил… Спрашиваю: «А почему у вас на ремне пряжка уже ремня? Посмотрите на вашу сумку, разве такое возможно» «Ах, это… но это же такая мелочь!» Нашли мне двух студенток-дипломниц нашего художественного училища им. Савицкого. Нарисовать двух наших воинов, участников «Ледового побоища» для статьи в английском журнале «Милитари вогеймер». И вроде бы и неплохо вышло. Но как-то очень уж лубочно. Очень хорошие иллюстрации получались у И.Зейналова. Они печатались и в Англии, в журналах «Милитари вогеймер», «Милитари иллюстрейтид», в Бельгии в журнале «Ла фигурин», но… занялся он металлом и стало ему не до иллюстраций. Потом книгу в «Оспрей» взялся оформлять наш художник В.Корольсков, а затем он же оформил еще и книгу «Рыцари, замки, оружие», но… унесла его совсем не ко времени костлявая с косой. И тут уже пришлось самым серьезным образом выполнять требования издательства «Оспрей». И настолько это было интересно, хотя и сложно, что рассказать об этом будет просто необходимо.

Савицкого. Нарисовать двух наших воинов, участников «Ледового побоища» для статьи в английском журнале «Милитари вогеймер». И вроде бы и неплохо вышло. Но как-то очень уж лубочно. Очень хорошие иллюстрации получались у И.Зейналова. Они печатались и в Англии, в журналах «Милитари вогеймер», «Милитари иллюстрейтид», в Бельгии в журнале «Ла фигурин», но… занялся он металлом и стало ему не до иллюстраций. Потом книгу в «Оспрей» взялся оформлять наш художник В.Корольсков, а затем он же оформил еще и книгу «Рыцари, замки, оружие», но… унесла его совсем не ко времени костлявая с косой. И тут уже пришлось самым серьезным образом выполнять требования издательства «Оспрей». И настолько это было интересно, хотя и сложно, что рассказать об этом будет просто необходимо.

Один из залов Национального музея республики Татарстан. Бери и фотографируй. Мелкие детали – тоже не проблема. Они рядом!

Такие вот «живые фигуры» просто находка для иллюстратора. (Национальный музей республики Татарстан, Казань)

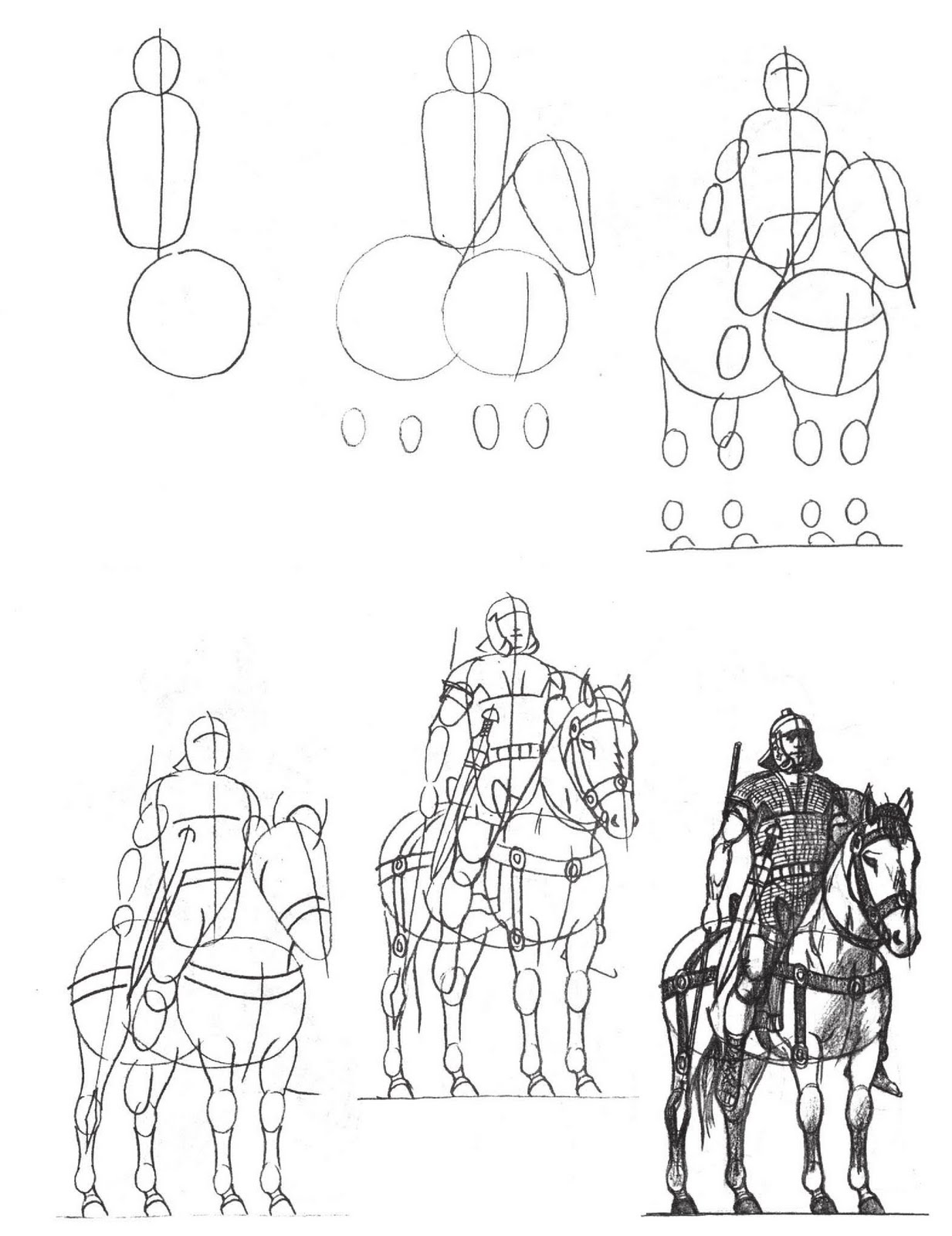

Те, кто знаком с этими британскими изданиями, представляют себе, что в серии «Мэн-эт-Армз» должно быть ровно восемь цветных иллюстраций. Которые каждый приглашенный художник делает по-своему, но в принципе техника одна. Сначала на каждый рисунок автор готовит сценарий, то есть пишет, кто на нем, и примерно в какой позе. При этом каждая фигурка нумеруется и указывается «ее время». Затем ты, а не кто-то другой, не «чужой дядя» делает на каждую фигурку эскиз. Он может быть и не очень хорошим, но обязан быть проработан в деталях. То есть если на голове у воина шлем – то должно быть фото или рисунок этого шлема, и ссылка на источник – откуда это взято. Если узор на одежде, то… также фото – на основе чего ты его сюда поместил.

Которые каждый приглашенный художник делает по-своему, но в принципе техника одна. Сначала на каждый рисунок автор готовит сценарий, то есть пишет, кто на нем, и примерно в какой позе. При этом каждая фигурка нумеруется и указывается «ее время». Затем ты, а не кто-то другой, не «чужой дядя» делает на каждую фигурку эскиз. Он может быть и не очень хорошим, но обязан быть проработан в деталях. То есть если на голове у воина шлем – то должно быть фото или рисунок этого шлема, и ссылка на источник – откуда это взято. Если узор на одежде, то… также фото – на основе чего ты его сюда поместил.

Дэвид Николь не только хорошо пишет, но и сам же нередко оформляет свои книги. Вот его «рыцари» из монографии “Nicolle, D. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050 – 1350. UK. L.: Greenhill Books. Vol.1.»

Но обратите внимание на фигуру справа внизу. Это германский рыцарь Гюнтер фон Шварцбург эффигии 1349 г.

А вот это несколько вольная интерпретация на тему «рыцарь 14 века», созданная как раз по этой прорисовке и эффигии.

Автор А. Шепс. То есть учитывая, что все рыцари в то время одинаковых доспехов не носили, но… во многом были очень близки и постоянно друг у друга что-нибудь разными способами «заимствовали», такая реконструкция имеет полное право на существование!

Автор А. Шепс. То есть учитывая, что все рыцари в то время одинаковых доспехов не носили, но… во многом были очень близки и постоянно друг у друга что-нибудь разными способами «заимствовали», такая реконструкция имеет полное право на существование! Еще одна очень популярная реконструкция А.Шепса. Собственно, и не реконструкция даже, а художественная перерисовка эффигии в цвете. Перед нами Роджер де Трампингтон с эффигии в Трампингтонской церкви в Кэмбриджшире, около 1329 г. Поза, естественно, изменена. Единственный недостаток данного изображения – нет узора на щитках ножен (очень он мелкий и было не разобрать, что там) и неизвестно, какого цвета наколенники. Вдруг они медные или были позолочены?

Затем следует «роспись цветов». Ты указываешь материал, из которого сделана та или иная деталь предлагаемого тобой костюма и ее цвет. Очень хорошо, если в качестве оригинала используются фотографии. Но они должны быть из музея и с указанием – из какого музея и кто автор этой реконструкции.

Моя собственная реконструкция на основе одной из эффигий. Была взята за основу контурная фигура «мужика» и одета по моде XIV в. А. Шепс ее раскрасил и придал «живости».

Работа А.Шепса (с обработкой на компьютере): «Рыцарь Столетней войны, XIV в.) В основе опять-таки эффигия, так что особо было даже и неинтересно ее делать!

Сэр Майлс (парная эффигия, но мы удалили фигуру жены). Рис. А.Шепса по моей графической прорисовке. Точная копия соответствующей эффигии!

Все это указывается стрелками и нумеруется, а на приложенных к эскизу листах расписывается цвет каждой детали и – главное, откуда все они взяты. То есть опять-таки желательны фото музейных витрин, или ксерокопии заслуживающих внимание монографий.

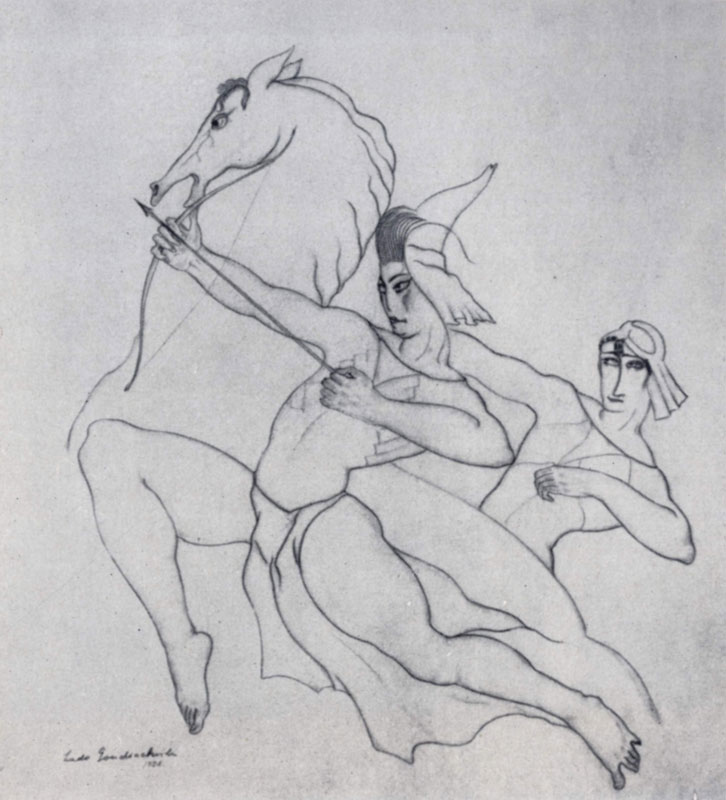

Дальше следовала сама работа, причем периодически тебе присылаются готовые эскизы на предмет уточнений. Интересна технология работы некоторых из английских художников. Например, тот же Ангус МакБрайд, живший в Африке под Кейптауном, имел там не только художественную студию, где еще и обучал молодежь, но и… конюшню! Молодых людей, одетых в спортивное трико в обтяжку, он сажал на коня и… фотографировал в различных позах с копьем или луком в руках. После этого с фотографии он делал героический рисунок и насыщал его нужными деталями. Как видите, все даже очень просто: пошел в конюшню, выбрал нужного коня, человека нужного роста и комплекции, после чего бери фотографируй и рисуй.

После этого с фотографии он делал героический рисунок и насыщал его нужными деталями. Как видите, все даже очень просто: пошел в конюшню, выбрал нужного коня, человека нужного роста и комплекции, после чего бери фотографируй и рисуй.

А теперь познакомимся с эскизами Д.Николя к книге про Булгарию и Казанское ханство. Вот казанский лучник XV в. Нумерация указывает на детали, у которых описывается их материал и возможный цвет: «красное сукно», «шелк», «кожа», «медь»…

Западно-сибирский всадник XVI в. Та же технология. Отдельно показаны детали, которые фронтально не видны. Вдруг иллюстратор поставит фигуру в такую позу, что их внешний вид ему понадобится?

Хан начала XVI в. На одежде показан узор, но отдельно давалась «расцветовка».

Узор на одежде булгарского вождя Х в. И здесь же поясной набор.

А это ханский конь!

Но опять-таки «из головы» он ничего не брал. Каждая деталь доспехов и оружия могла быть визуально опознана по одному из имеющихся в нашем распоряжению источника – это или музейные артефакты, или миниатюры из средневековых книг, или барельефы и статуи. Это, конечно, идеальный источник. Берешь, например, колонну Траяна и просто перерисовываешь то, что на ней. Да, есть там отдельные «несуразности» (о них на ВО, кстати, уже рассказывалось), но в целом это вполне реалистичный источник. Или нужен тебе иранский витязь VI в. Так ведь есть барельеф с шахом Шапуром, где даже кольчужное плетение показано. Ну и настоящим подарком являются эффигии. Как сами по себе, вернее их фото, так и уже сделанные по ним их графические прорисовки. Это даже мне по силам – взять такую прорисовку и попросту переодеть в ее костюм анатомически правильную фигуру мужчины из Интернета. Там такие есть и даже не одна!

Это, конечно, идеальный источник. Берешь, например, колонну Траяна и просто перерисовываешь то, что на ней. Да, есть там отдельные «несуразности» (о них на ВО, кстати, уже рассказывалось), но в целом это вполне реалистичный источник. Или нужен тебе иранский витязь VI в. Так ведь есть барельеф с шахом Шапуром, где даже кольчужное плетение показано. Ну и настоящим подарком являются эффигии. Как сами по себе, вернее их фото, так и уже сделанные по ним их графические прорисовки. Это даже мне по силам – взять такую прорисовку и попросту переодеть в ее костюм анатомически правильную фигуру мужчины из Интернета. Там такие есть и даже не одна!

Булгарский военный вождь Х века.

Тяжеловооруженный всадник Казанского ханства XIV-XV вв.

Но чтобы все это сделать, тебе надо знать источники достоверной информации, а еще иметь к ним доступ. Ну, например, когда я писал книгу о вооружении казанских воинов, то ездил в Казань, ходил там по музеям и фотографировал образцы оружия и доспехов, а также выставленные в Национальном музее Татарстана фигуры воинов, выполненные в полный рост. Не только сами фигуры, но и образцы тканей. Прошлось идти в библиотеку университета и смотреть там книги местных авторов и копировать их иллюстрации, обойти весь казанский кремль и отснять с разных точек башню Сююмбике (в качестве иллюстративного материала), словом, потратить немало времени и сил. А потом была Москва, ГИМ и Оружейная палата, и письма в музеи Мурома, Елабуги, Булгара и целого ряда других городов с просьбами прислать фотографии или дать разрешение на их публикацию. А затем на основе собранных и присланных материалов как раз и надо было делать эскизы.

Не только сами фигуры, но и образцы тканей. Прошлось идти в библиотеку университета и смотреть там книги местных авторов и копировать их иллюстрации, обойти весь казанский кремль и отснять с разных точек башню Сююмбике (в качестве иллюстративного материала), словом, потратить немало времени и сил. А потом была Москва, ГИМ и Оружейная палата, и письма в музеи Мурома, Елабуги, Булгара и целого ряда других городов с просьбами прислать фотографии или дать разрешение на их публикацию. А затем на основе собранных и присланных материалов как раз и надо было делать эскизы.

Еще один конь, развернутый в другую сторону.

И вот тут мне опять-таки очень повезло с соавтором. Им оказался профессор Ноттингемского университета доктор Дэвид Николь. И получилось так, что он был сыном известного в Англии книжного литератора и с детства умел хорошо рисовать. Не настолько, чтобы самому еще и иллюстрировать собственные книги, но вполне профессионально, чтобы подготовить качественные эскизы для художника. Работу он себе, кстати, точно также постарался облегчить до предела. Он нарисовал пару-тройку фигур людей и коней, а затем… просто переодевал их по надобности! Так что один и тот же человек бог быть у него и русским витязем, и монголом, а кони под разными седлами и с разной сбруей кочевали из века в век. Но в принципе это было логично, поскольку предназначалось художнику, которых по этим его эскизам и по моему сценарию должен был бы сделать цветную иллюстрацию.

Работу он себе, кстати, точно также постарался облегчить до предела. Он нарисовал пару-тройку фигур людей и коней, а затем… просто переодевал их по надобности! Так что один и тот же человек бог быть у него и русским витязем, и монголом, а кони под разными седлами и с разной сбруей кочевали из века в век. Но в принципе это было логично, поскольку предназначалось художнику, которых по этим его эскизам и по моему сценарию должен был бы сделать цветную иллюстрацию.

А это вот иллюстрация, родившаяся на основе вышеприведенных эскизов. Работа Гэрри и Сэма Эмблетонов.

Еще в тексте книги должны быть вот такие фотографии артефактов, с указанием на тот музей, в котором они экспонируются. Не меньше 20-30 таких вот фотографий, подтверждающих цветные рисунки.

Графическая прорисовка доспехов 1450 г. из музея в Эдинбурге. Осталось нанести тени, поменять позы и… «рыцарь готов»!

Так что в отношении иллюстраций издательства «Оспрей» можно сказать, что они исключительно историчные, каждая мелочь в них имеет свое обоснования, а «отсебятина» художника в них только разве что поза и выражение лица… Ну, а если кто-то захочет попытать счастья в работе с этим издательством, то… будьте готовые выполнить все эти их требования!

P. S. Думается, что образцы текста на английском с описанием цветов и деталей рисунка сюда помещать не надо, уж очень много места они занимают. Но без них тоже, увы, никуда!

S. Думается, что образцы текста на английском с описанием цветов и деталей рисунка сюда помещать не надо, уж очень много места они занимают. Но без них тоже, увы, никуда!

P. P. S. Так что не надо говорить плохо про английских художников иллюстраторов. У нас, кстати, мастеров такого уровня тоже совсем немного, но они есть. Это и Олег Федоров, и Роберто Палласиос Фернандес, и Николай Зубков, и Игорь Дзысь, и А. Шепс, который, кстати, еще и прекрасно рисует боевую технику. Есть и те, кто рисует воинов более позднего времени, но их я не знаю.

февральская революция глазами детей. Образы революционной эпохи

С 25 октября в Самарской областной детской библиотеке (Невская, д.8) открывается интерактивная выставка «Дети и революция 1917 года». На ней представлена историческая экспозиция книг о событиях переломной эпохи и репродукций рисунков детей – очевидцев событий Октябрьской революции.

7 ноября мы будем отмечать 100-летие Великой российской революции 1917 года. Это событие перевернуло не только историю нашей страны, но и повлияло на историческое развитие многих государств мира.

«Что такое революция? Почему именно в нашей стране произошли это события? Революция это хорошо, или плохо?»: часто такие вопросы дети задают взрослым, и ответить на них очень непросто.

Предлагаем взглянуть на события тех лет глазами детей, которые отразили свои впечатления в своих рисунках. Перед вами работы из уникальной коллекции рисунков детей, волей судеб оказавшихся свидетелями революционных событий 1917 года, собранной преподавателем гимназии Василием Вороновым. Рассматривая эти рисунки, мы как будто переносимся на улицы революционной Москвы, где видим большое количество демонстраций и митингов, очереди за продуктами и вооружённых людей.

Существует немало художественных произведений, рассказывающих о детях, живущих в эту переломную эпоху. На выставке вы найдёте книги, которые и сейчас никого не оставят равнодушными: героям приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, искать выход из сложных ситуаций, и, самое главное, взрослеть и становиться человеком.

Книги и рисунки, представленные на нашей экспозиции, помогут окунуться в историческое прошлое нашей страны, понять всю сложность и трагичность того времени.

Основу выставки составляют материалы уникальной книги карманного формата:

Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий. Из коллекции Государственного исторического музея. / Сост. и автор текста Н.Н. Гончарова. – М., 1987.

Она вышла 30 лет назад, в 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, совсем небольшим по тем временам тиражом в 6000 экземпляров. В издании была опубликована не имеющая аналогов фантастически-интересная коллекция рисунков детей — маленьких москвичей, волей судеб оказавшихся свидетелями революционных событий 1917 г.

30 лет назад, в 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, совсем небольшим по тем временам тиражом в 6000 экземпляров была издана уникальная книга карманного формата под названием «Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий». В издании была опубликована не имеющая аналогов фантастически-интересная коллекция рисунков детей — маленьких москвичей, волей судеб оказавшихся свидетелями революционных событий 1917 года.

Описания детских работ даны из перечня иллюстраций в конце книги. Дополнительные описания — из текста Н.Н. Гончаровой, — в кавычках. Надо сказать, что идеология советского времени наложила глубокую печать на искусствоведческое исследование детских работ. Некоторые описания могут вызвать изумление у современного читателя, другие — саркастическую улыбку. Следует помнить, что книга была издана в начале активной фазы горбачевских реформ…

Издание представляет коллекцию рисунков в виде драматического повествования, и начинается с «образов эпохи», или серии «типовых портретов», отсылающих к известной серии фотографий «Русские типы», которую мы и приводим в нашей сегодняшней публикации…

Образы революционной эпохи

1. ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКИ. 1917

2. ДОЛОЙ ВОЙНУ, ДАВАЙТЕ НАМ ХЛЕБА. 1917

Автор Иван Каштанов Бумага, графитный и цветной карандаши. 33,2X24,0 см.Подпись автора вверху: слева — Иванъ, справа — Каштановъ. Надписи: на знамени — Долой войну, давайте нам хлеба; справа в рамке — Большевик это эсть тот человек который идетъ п(р)оти(в) войны и просит много хлеба.

К 100-летию Революции Государственный исторический музей организовал выставку рисунков, выполненных в первый послереволюционный год учениками двух московских образовательных заведений: реального училища И.И. Александрова и мужской гимназии имени М.В. Ломоносова.

Рисунки и небольшие детские тексты о событиях тех дней начал собирать в феврале 1917 г. ученый, педагог, преподаватель графических искусств Василий Воронов. В 1919 г. он передал коллекцию в Государственный исторический музей.

Евгений Лукьянов, куратор выставки, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного исторического музея:

Очевидно, этому же событию посвящен и еще один рисунок.

Как рассказывал Евгений Лукьянов в интервью «Радио Свобода», рисунки из коллекции Василия Воронова делали мальчики: коллекционер преподавал рисунок и чистописание в гимназиях для мальчиков. Возраст авторов — от 7 до 14 лет.

«Не понравился русскому народу царь Николай II и вздумали сместить его. Царь исполнил желание народа и отрекся от престола. Получив свободу, народ стал грабить и убивать друг друга», — это один из текстов коллекции Воронова.

Получив свободу, народ стал грабить и убивать друг друга», — это один из текстов коллекции Воронова.

Немало рисунков посвящено митингам и демонстрациям. Особенно интересно читать лозунги, которые мальчики писали на знаменах, — многие из них актуальны и сегодня.

А вот места, изображенные на рисунках, по прошествии стольких лет изменились.

По словам историков, в детских рисунках и текстах, сохранившихся в рукописях Воронова, очень хорошо прослеживается разница в восприятии двух революций 1917 г. — февральской и октябрьской. «Одна революция — это революция, которая освободила страну от тирании, а вторая — это кровавый переворот, который в тиранию страну вверг», — отмечает Евгений Лукьянов.

Революция глазами детей: Исторический музей готовит выставку бесценных документальных материалов. Это рисунки юных художников начала прошлого века — тех, кто был свидетелем революционных событий в России. На бумагу они переносили все, что видели.

— Знаменитые московские — да и петербургские тоже — «хвосты»: ребенок изобразил три очереди сразу — и за хлебом, и за мясом и за молоком.

Наивно, по-детски, но очень реалистично. Рисунок из альбома школьника 1917 года с небрежно оторванным краем — не просто творчество, а документальное подтверждение того, как страна переживала революцию.

«Большевик и меньшевик — прежде всего это слово «большой» и слово «маленький» в корне. Это спекулянт. Они примерно представляли себе, кто это такой, но они не видели», — говорит старший научный сотрудник отдела изобразительных материалов Государственного исторического музея Евгений Лукьянов.

Всего 1600 листов хранятся в Историческом музее. Их впервые за 30 лет вытащили из запасников. Мальчики от 6 до 14 лет перенесли на бумагу всё, что видели. Получилась эмоциональная летопись, которую сохранил искусствовед, современник революции Василий Воронов.

«Он им дал домашнее задание. Они даже, может быть, и не знали, что такое революция — они просто от чистого сердца», — рассказывает правнучка Василия Воронова Вера Воронова.

Домашние задания свои учеников Василий Воронов собирал почти четыре года — с 1914 по 1918-й. Он был уверен: эти артефакты спустя век расскажут больше, чем документальная хроника.

Он был уверен: эти артефакты спустя век расскажут больше, чем документальная хроника.

«Он еще видел в этом материале уникальный исторический источник тех событий, которые происходили в России в то время. Это рассматривалось наравне с крупными мастерами, крупными художниками», — говорит Евгений Лукьянов.

«Он был в душе прирожденный коллекционер — он собирал вообще всё на свете», — говорит Вера Воронова.

Детские работы, запечатлевшие Первую мировую войну, в Москве выставляли в 1916-м. Успех был невероятный. Потом коллекция пополнилась и в 1918-м была передана Историческому музею. И спустя почти 100 лет ее решили показать уже зрителям XXI века. Увидеть экспозицию «Я рисую революцию» и почитать детские записи можно будет с 4 апреля.

«Очень интересно сопоставить текст с изображением. И вот дети часто пишут, что они запрыгивали в эти автомобили и солдаты их катали по городу. И потом они приходили домой и зарисовывали», — говорит Евгений Лукьянов.

Шестилетняя праправнучка художника и искусствоведа Василия Воронова Катя тоже очень любит рисовать. На альбомном листе она изображает то, что ее окружает.

— Солнышко и речку.

— Уже нарисовала?

— Да.

Эти рисунки, по примеру знаменитого прадеда, семья тоже сохранит — для потомков.

Текст: «Вести-Москва»

В 1919 году Василий Воронов, ученый и преподаватель графических искусств, передал Российскому историческому музею коллекцию детских рисунков, посвя-щенных Первой мировой войне и рево-лю-ции. Воронов преподавал с 1906 года в московском реаль-ном училище Ивана Александрова, а с 1910 го-да — и в муж-ской гимназии имени Ломоносова. В 1914 году он начал собирать детские рисунки о войне, а через три года к ним добавились рисунки о рево-люции.

Коллекция Воронова составлена из рисунков мальчиков старшего дошкольного возраста, учащихся младших классов городских училищ и средних учебных заведений Москвы — в возрасте от семи до тринадцати лет. В основном это работы его уче-ников. Почти все рисунки, по свидетельству самого собирателя, исполнялись дома, как работы на свободные темы, без помощи и указаний учителя, только лишь под влиянием событий и настроений, которыми жил город в годы войны и революций.

В 1917 году Воронов, помимо рисунков, начал собирать и детские тексты, посвя-щенные происходившим в это время событиям. Часть этих записей была опубликована ученым в 1927 году, к десятилетию Февральской и Октябрьской революций. Имена авторов текстов, как и большинства рисунков, неизвестны.

Демонстрации, митинги и очереди

Образы революции

«Московская война»

Демонстрации, митинги

и очереди

Неизвестный автор. Демонстрация возле фабрики с девизом «Свобода слова!». Февраль 1917 года Государственный исторический музей

«Была весна. Люди стали волноваться и зделали революцию»

Демонстрация с лозунгами «Да здравствует свободная Россия!» и «Война до победы!». Рисунок подписан фамилией Косарев. Весна 1917 года Государственный исторический музей«Во время войны в Москве началась суматоха, в один день, когда я гулял с бабушкой и пришел домой, то узнал, что государя сагнали с престола. Когда я сел пить чай, то вдруг у нас за окнами послышался шум, я увидел большую толпу рабочих»

Неизвестный автор. Митинг у Красных ворот. Весна 1917 года Государственный исторический музей

На рисунке видны барочная арка триумфальных Красных ворот и колокольня церкви Трех Святителей (снесены в 1927 году).

«1-го марта под предводительством студентов был свергнут царизм, на место которого вступило временное Правительство. Но оно скоро довело Pоссию до нельзя»

Неизвестный автор. Автомобиль с революционными солдатами. Весна 1917 года Государственный исторический музей

«Вскоре показалась манефестация, это было очень большая и грандеозная. Несли красные знамена, обшитыя золотым шнурком. У каждого мущины или женщины был красный бантик. Меня в ето время охватило радостное чувство любви ко всем»

Неизвестный автор. Демонстрация на широкой улице. Лето 1917 года Государственный исторический музей

Одна из многочисленных демонстраций лета 1917 года. Лозунги на плакатах даны лишь начальными буквами: «ДЗСДРП» — «Да здравствует социал-демократическая рабочая партия»; «ДЗДР» — «Да здравствует демократическая Россия»; «ПВСС» — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

«Как только началась революция, я не мог сидеть дома. И меня тянуло на улицу. Весь народ шел на Красную площадь, где около думы студенты говорили речи. Настроене у всех было радосное. По улицам ездили грузовики с солдатами, в руках которых находились ружья»

Неизвестный автор. Митинг возле памятника Пушкину. Лето 1917 года Государственный исторический музей

Изображен один из митингов лета 1917 года. Памятник Пушкину стоит на своем первоначальном месте, в начале Тверского бульвара на Пушкинской площади (в 1950 году он был перенесен на противоположную сторону площади).

«При царе хлеба было мало, а сечас еще меньше. В сентябре стали выдавать по-четверть фунта, а где и совсем не дадут»

Неизвестный автор. Демонстрация возле Большого театра с лозунгом «Да здравствует демократическая республика!». Август 1917 года Государственный исторический музейНа Театральной площади собрались тысячи мо-скви-чей, чтобы выразить протест Московскому государственному совещанию. Оно было созвано Временным правительством и проходило 12-15 ав-гу-ста 1917 года под председательством в помещении Большого театра. Посреди красных полотнищ — черное знамя анархистов. На первом плане — красный плакат железнодорожников станции Сортиро-вочная с надписью: «Да здравствует демокра-тическая республика!»

Неизвестный автор. Очередь в булочную Чуева на Солянке. 1917 год Государственный исторический музей

Очереди («хвосты») стали главной приметой конца 1916 года и начала 1917 года. Продовольственный кризис затронул в первую очередь крупные города, и для детей это было первым признаком неблагополучия.

Образы революции

Неизвестный автор. Большевик со знаменем «Долой войну и буржуев». 1917 год Государственный исторический музей«Народ разделился на много партий, там были меньшевики и большевики. Меньшевики это были помещики и богатые люди, а большевики — это народ, рабочие, и мастеровые, и крестьяне»

А. Константинов. Большевик, идущий на митинг. 1917 год Государственный исторический музейНа рисунке изображен большевик, идущий на предвы-борный митинг. В руках у него — флаг с цифрой 5, которая обозначает номер возглавляемой Лениным Российской социал-демократической рабочей партии (партии большевиков) в избирательных списках на выбо-рах в Учредительное собрание.

Неизвестный автор. Маша-большевичка. 1917 год Государственный исторический музей«Теперь мы стали узнавать кокие такие буржуи»

Неизвестный автор. Большевик и меньшевик. 1917 год Государственный исторический музейБольшевик и меньшевик противопоставлены друг другу: меньшевик — крохотный и одет в дорогую шубу; больше-вик — огромен, он в кожанке, штанах с разноцветными заплатками, валенках и вооружен.

Неизвестный автор. Большевик и буржуй. 1917 год Государственный исторический музей«Когда я пришол домой, то стал рисовать, как ходют по улице с флагами, и нарисовал целых 14 Красных Флагов. Отец спросил меня, когда пришол, Что ты делаешь? Я ему сказал, что рисую революцию!»

Неизвестный автор. Спекулянт. 1917 год Государственный исторический музей«Московская война»

Неизвестный автор. Бой на Театральной площади. Ноябрь 1917 года Государственный исторический музей

На Театральной площади в Москве в октябре 1917-го шли ожесточенные бои. На рисунке — зеленый броневик с надписью «С. Р. и С. Д.», то есть «Совет рабочих и солдатских депутатов».

«Один раз я шел по Сухаревой площаде и увидал барикады, я ни знал, что это такое. Когда пришел домой, то я спросил у матери, но она тоже низнала. Вечером, когда я сидел дома и делал уроки, мы услыхали выстрелы и потом я узнал, что это революция»

«Я наблюдал из окна в бинокль, как стреляли из пулемета. Все эти дни выходить из дома было опасно, и мы не могли достать хлеба, четыре дня мы питались картофелем. По ночам мы спали нераздеваясь, а папа и другие мужчины которые живут в нашем доме дежурили с револьверами по очереди во дворе»

Неизвестный автор. Бой за Кремль. Ноябрь 1917 года Государственный исторический музей

Кремль изображен со стороны Красной площади. Над зубчатой стеной летают ядра, Никольская башня — в зияющих пробоинах.

«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон вдоль нашего дома. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом в окно над нашей квартирой попала пуля. Я ходил ее смотреть»

«В понедельник стрелять еще продолжают, мама стояла у окна и визала чулок и как только она отошла, пуля попала в наше окно, но в комнату не влетела, а пробила первое стекло и осталась на подоконнике»

«Когда обявили перемирие я с двумя товарищами побежали в центр смотреть, что навоевали большевики и юнкера. Мы видали много домов, оббитых с выбитыми вдребезги большими стеклами и несколько домов все сгорели. Повсюду ходил безопаски народ и все расуждали как шла московская война»

Неизвестный автор. Обстрелянные дома возле Кремля. Ноябрь 1917 года Государственный исторический музей

«В дни риволюцыи было очень весело. И русскою риволюцию никогда ни забуду»

«Большевиков жертв не отпевали, а говорили речи и играла музыка и народ шел с красными знаменами и лентами. Я раньше ходил на Красную площядь смотреть как вырывают могилу и укладают досками. Народ везде спорил между собой и некоторые ругались»

Неизвестный автор. У раскрытой братской могилы. Ноябрь 1917 года Государственный исторический музей10 ноября 1917 года в Москве хоронили красногвардейцев, погибших в революционных боях. 238 гробов опустили в могилы на Красной площади. Две братские могилы распо-ложены возле стен Кремля, по обеим сторонам от Сенатской башни.

С 19 апреля по 19 июня 2017 года в Государственном историческом музее пройдет выставка «„Я рисую революцию!“: детский рисунок времен Великой российской революции из собрания Государственного исторического музея», на которой будут представлены детские рисунки, фотографии революционной Москвы, редкие пла-каты 1917 года и документальные свидетельства очевидцев.

Памятники великой отечественной войны: «Родина-мать зовет!», «Алеша»

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых тем в советском искусстве — литературе, живописи, кино. Портал «Культура.РФ» вспомнил самые важные скульптурные памятники, посвященные трагедии этого времени.

«Родина-мать зовет!» в Волгограде

Фотография: 1zoom.ru

Одна из самых высоких статуй в мире «Родина-мать зовет!» входит в скульптурный триптих вместе с монументами «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Автором памятника был Евгений Вучетич, который создал фигуру женщины с поднятым над головой мечом. Сложнейшее строительство шло в период с 1959 по 1967 год. Для изготовления памятника понадобилось 5,5 тысячи тонн бетона и 2,4 тысячи тонн металлических конструкций. Внутри «Родина-мать» абсолютно полая, она состоит из отдельных камер-ячеек, в которых натянуты металлические тросы, поддерживающие каркас памятника. Высота грандиозного монумента — 85 метров, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура-статуя в мире на момент строительства памятника.

«Перекуем мечи на орала» в Москве

Фотография: Оксана Алёшина / фотобанк «Лори»

Статуи Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», изображающие рабочего, который перековывает оружие в плуг, находятся в нескольких городах мира. Самая первая была установлена в 1957 году у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке — это был подарок Штатам от Советского Союза в знак дружбы. Другие авторские копии памятника можно увидеть неподалеку от ЦДХ в Москве, в казахском городе Усть-Каменогорске и в Волгограде. Эта работа Евгения Вучетича получила признание не только в СССР, но и за его пределами: за нее он был награжден серебряной медалью Совета Мира и получил Гран-при на выставке в Брюсселе.

«Героическим защитникам Ленинграда» в Санкт-Петербурге

Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Проект монумента «Героическим защитникам Ленинграда» был разработан скульпторами и архитекторами, которые участвовали в обороне города, — Валентином Каменским, Сергеем Сперанским и Михаилом Аникушиным. Развернутая к одному из самых кровавых мест в истории битвы за Ленинград — Пулковским высотам, композиция состоит из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) и 48-метрового гранитного обелиска в центре. Здесь же расположен памятный зал «Блокада», отделенный разомкнутым кольцом, символизирующим прорыв фашистской обороны Ленинграда. Строился мемориал за счет добровольных пожертвований горожан.

«Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алеша») в Мурманске

Фотография: Ирина Борсученко / фотобанк «Лори»

Один из самых высоких российских памятников, 35-метровый мурманский «Алеша», был возведен в Мурманске в память о неизвестных воинах, отдавших жизнь за советское Заполярье. Памятник расположен на высокой сопке — 173 метра над уровнем моря, поэтому фигуру солдата в плаще с автоматом за плечом видно из любой точки города. Рядом с «Алешей» горит Вечный огонь и стоят два зенитных орудия. Авторы проекта — архитекторы Игорь Покровский и Исаак Бродский.

«Героям-панфиловцам» в Дубосеково

Фотография: rotfront.su

Мемориальный комплекс в Дубосеково, посвященный подвигу 28 воинов из дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, состоит из шести 10-метровых скульптур: политрука, двух бойцов с гранатами и еще трех солдат. Перед скульптурной группой находится полоса бетонных плит — это символ рубежа, который немцы так и не смогли преодолеть. Авторами проекта монумента стали Николай Любимов, Алексей Постол, Владимир Федоров, Виталий Датюк, Юрий Кривущенко и Сергей Хаджибаронов.

Читайте также:

Могила Неизвестного Солдата в Москве

Фотография: Дмитрий Неумоин / фотобанк «Лори»

В 1966 году в Александровском саду у Кремлевской стены был сооружен мемориал, посвященный Неизвестному Солдату. Здесь захоронен прах одного из погребенных в братской могиле воинов и каска времен Великой Отечественной войны. На гранитном надгробии высечена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 8 мая 1967 года на монументе непрерывно горит Вечный огонь, который был зажжен от огня на Марсовом поле. Другая часть мемориала — бордовые порфирные блоки с изображением золотой звезды, в которых замурованы капсулы с землей из городов-героев (Ленинграда, Волгограда, Тулы и других).

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге

Фотография: Александр Тараканов / фотобанк «Лори»

В 1943 году уральские рабочие снарядили на фронт целый танковый корпус с боевой техникой и вооружением — все это они создавали после рабочих смен. Добровольцы, вступившие в этот корпус, участвовали в битве на Курской дуге, а потом прошли по Украине, Польше, Германии и Чехословакии.

13-метровый монумент в честь этих воинов, открытый в 1962 году, создали скульпторы Владимир Друзин и Петр Сажин. На постаменте в виде танка стоит старый рабочий, который провожает молодого танкиста в бой. По бокам постамента размещены барельефы, изображающие подвиги уральцев в годы войны.

«Перемиловская высота» в Яхроме

Фотография: Елена Коромыслова / фотобанк «Лори»

Перемиловская высота была одним из важнейших мест в битве под Москвой, и именно там в 1966 году установили монумент в честь 25-летия этого сражения. На пьедестале — 13-метровая фигура бросившегося в атаку воина с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою солдат. Монумент создали скульпторы Алексей Постол, Николай Любимов и Владимир Федоров. Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского:

От этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод,

Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный Сорок пятый год.

Автор: Лидия Утёмова

Новый мурал появился на фасаде запорожского исторического здания

Идея нарисовать стенопись принадлежит жителям исторического здания. Сначала они планировали просто покрасить часть стены, которая выходит на сквер Театральный, в одним цветом. Однако впоследствии решили присоединиться к проекту «Современное искусство для поколения Z», который реализует департамент культуры и туризма Запорожского городского совета по инициативе городского головы Владимира Буряка, и изобразить на доме мурал на историческую тематику.

Над рисунком в стиле поп-арт работал известный street-art художник Александр Корбан.

— Когда мне предложили нарисовать портрет, я, как и многие запорожцы, не знал, кто такой Александр Цфасман. Узнав, что он джазмен, сразу решил рисовать в стиле поп-арт. За неделю, пока я работал на муралом, только одна женщина узнала, кого я изображаю, однако она — музыкант. Я уверен, что теперь больше запорожцев будут знать, кто такой Александр Цфасман, и гордиться таким выдающимся земляком, — отметил Александр Корбан.

Напомним, это не первая работа Александра Корбана в Запорожье. Он создал мурал «Папа с дочкой» на фасаде детской школы искусств №2. Рисунок с трогательным сюжетом уже успел полюбиться горожанам.

Как рассказал директор депаратамента культуры и туризма Запорожского городского совета Сергей Билов , это уже пятый мурал в Запорожье в рамках проекта «Современное искусство для поколения Z». Напомним, яркие тематические рисунки украшают фасады школ эстетического воспитания, библиотек и жилых домов.

— Александр Цфасман имеет непосредственное отношение к развитию Александровска и Запорожья как культурного города. На доме Лещинского будет установлена табличка с информацией о проекте, художнике и названии мурала, об Александре Цфасмане, а также QR-код, который будет перенаправлять на Youtube-канал с видео и музыкой известного джазмена, — рассказал Сергей Билов.

В этом году запланировано также нарисовать еще один мурал. Какой это будет рисунок, и где он будет располагаться, будет сообщено позже.

Детские письма и рисунки времен Великой Отечественной войны — Российская газета

Взрослые дети

Одной из самых волнующих страниц истории Великой Отечественной была и остается тема военного детства. Дети и подростки работали наравне со взрослыми на предприятиях и в колхозах, уходили добровольцами на фронт и становились детьми полков, отдавали свои сбережения в Фонд обороны СССР1 и присоединялись к партизанским отрядам. И на страницах газет дети старались не отставать от взрослых: так, в редакцию газеты «Пионерская правда», как и ряда других изданий для детей и юношества, продолживших свою работу в военные годы, дети присылали рисунки, стихи о войне и даже карикатуры на немецких солдат. Среди писем и рисунков встречаются и по-детски наивные (см. док. N 2), и письма школьников, которые пытались писать и рисовать «по-взрослому». В частности, ребята осваивали карикатуры на врага — сатирический жанр, свойственный в первую очередь «взрослым» советским газетам.

Одной из самых популярных газет у школьников была «Пионерская правда» — печатный орган Центрального и Московского комитетов ВЛКСМ. С началом Великой Отечественной войны структура газеты была перестроена с учетом военного времени. С июня 1941 г. на страницах «Пионерской правды» появились несколько специальных рубрик военного времени: «От Советского информбюро», «Пионерская копилка металлолома» и др. В сатирической рубрике «На штыке» печатались рассказы, фельетоны, стихи, карикатуры как работников газеты и известных писателей и поэтов, так и читателей. Несколько детских карикатур и писем к ним мы и публикуем ниже.

Рисунки — оружие детей