Рисунок древняя изба

Главная » Блог » Рисунок древняя изба

Как нарисовать русскую избу поэтапно

В этом уроке будет показано, как нарисовать русскую избу поэтапно карандашом. На самом деле рисовать избу не так уж и сложно, особенно если вы видели такое строение в настоящей жизни или на картинках и фотографиях. Давайте попробуем нарисовать такое здание поэтапно.

Первым делом рисуем почти прямоугольник без верхней части, вот таким образом. Желательно, конечно, чтобы стороны были ровными. Кстати, вам точно будет полезно узнать, как нарисовать дом, попробуйте!

Теперь нам нужно сделать набросок крыши вот такими линиями.

Прорисуем крышу избы вот таким образом, чтобы все выглядело красиво и аккуратно.

Сотрем верхние лишние линии, рисуем стороны избы и ее фундамент.

По бокам нужно нарисовать бревна, из которых и состоит русская изба.

Далее нам потребуется нарисовать три окна – одно на чердаке и два снизу.

Дорисовываем маленькому чердачному окну избы детали. Добавляем на нижние окна створки.

Теперь рисуем стекла и перегородки окон избы.

Сверху окон можно нарисовать украшения. На крыше рисуем печную трубу.

Добавим деталей – линии бревен на стене и крыше избы, кирпичный узор на трубу.

Раскрасьте полученный рисунок, добавьте пейзаж – речку, озеро или лес.

Надеемся, что рисовать избу поэтапно было интересно и увлекательно.

Сохранить

www.lessdraw.com

Как нарисовать избу, избушку

В этом уроке мы рассмотрим, как нарисовать русскую избу (избушку) карандашом поэтапно. Изба (избушка) — это русский деревянный дом, который сделан из деревянных бревен. Рисунок легкий, подойдет и для детей.

Итак, вот с такой картинке будем срисовывать, но в конечном итоге у меня получилось немного не так.

Рисуем вот такую фигуру, основание и сверху треугольник.

Крышу делаем из деревянных перекладин, они толстые.

Дорисовываем сверху еще часть перекладины, потом рисуем два окошка и по бокам круги от бревен, которые нам не видны, но видно только эта круглая часть.

Затем рисуем ставни на окнах.

Нарисуйте трубу и из чего состоит изба, рисуем горизонтальные линии.

По бокам избушки нарисуйте палки от забора. Притените участки, где бревна ложатся друг на друга.

Теперь рисуем горизонтальные палки и забор готов. Более выражено наведите линии — стыки между бревнами и сделайте переход теней, где стыки более темные тени, на середине бревна — более светлые.

Закрасьте крышу, окна более темными оттенками, ставни еле — видными. Перед избой нарисуйте траву, по бокам можно изобразить кусты и деревья. В данном случае оно одно. Еще не удержалась и нарисовала ворону, сидящую на крыше избушке. Это просто силуэт, ничего вырисовывать не нужно. Вот и все рисунок избы (избушки) готов.

Смотрите еще уроки:

1. Изба в снегу гуашью

2. Церковь

Церковь

3. Замок

4. Домик в деревне

www.lesyadraw.ru

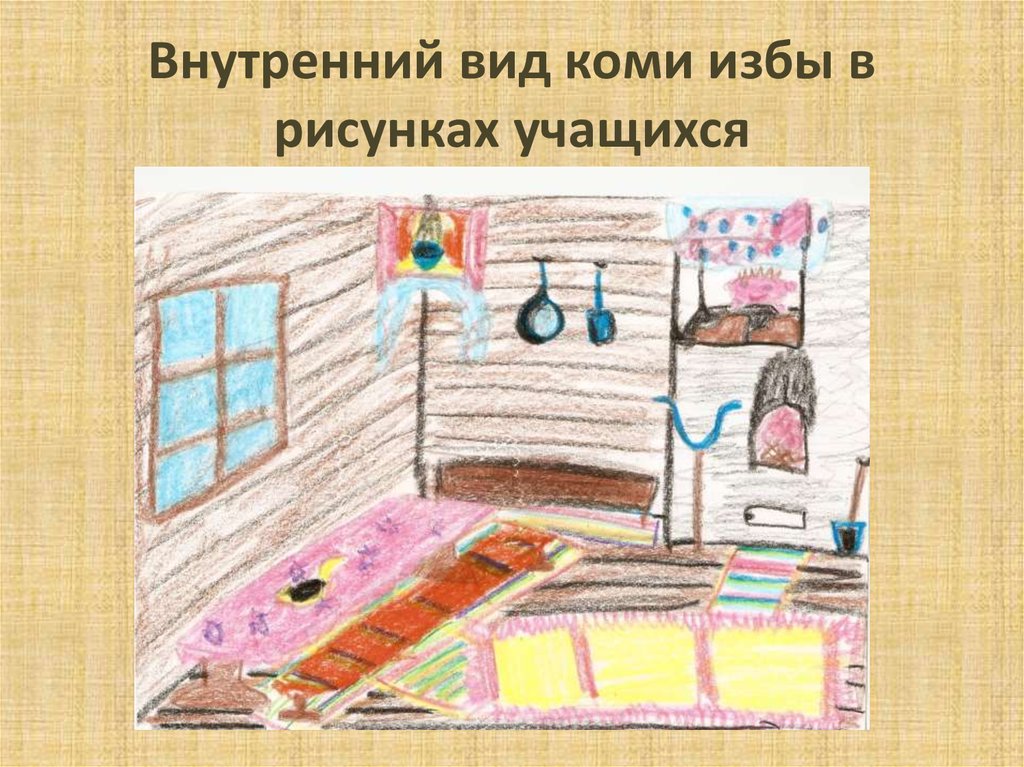

Как нарисовать русскую избу внутри карандашом поэтапно?

Как нарисовать русскую избу внутри карандашом поэтапно?

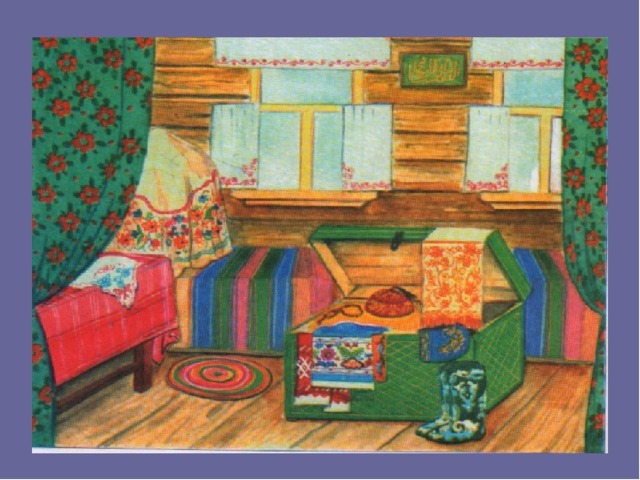

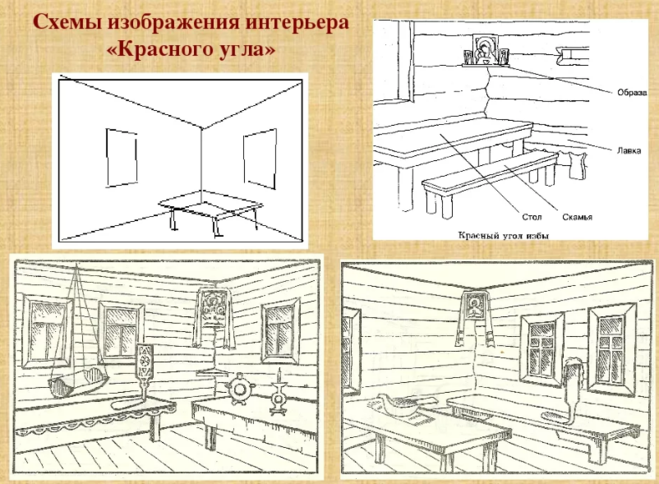

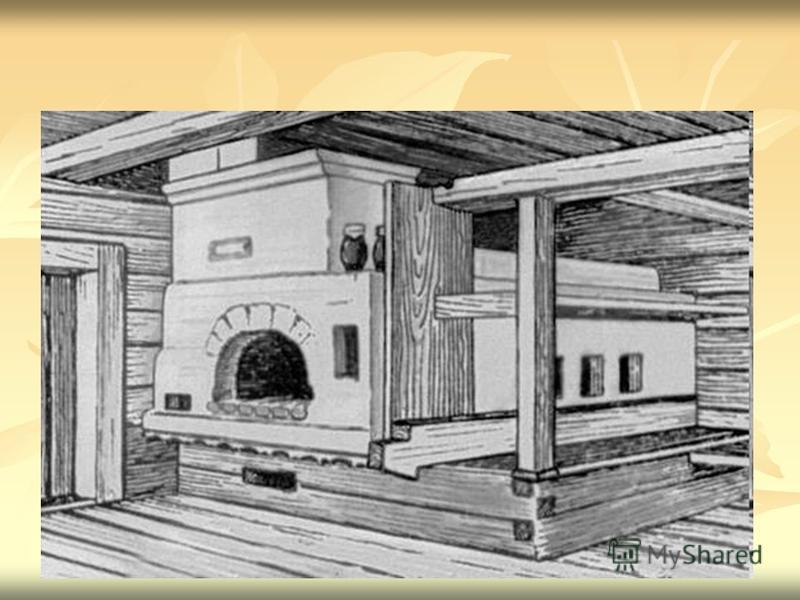

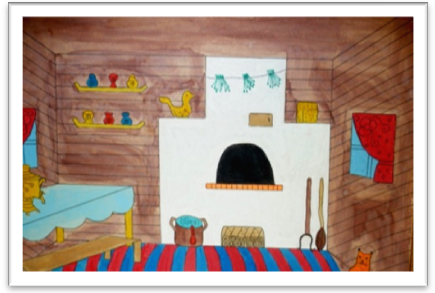

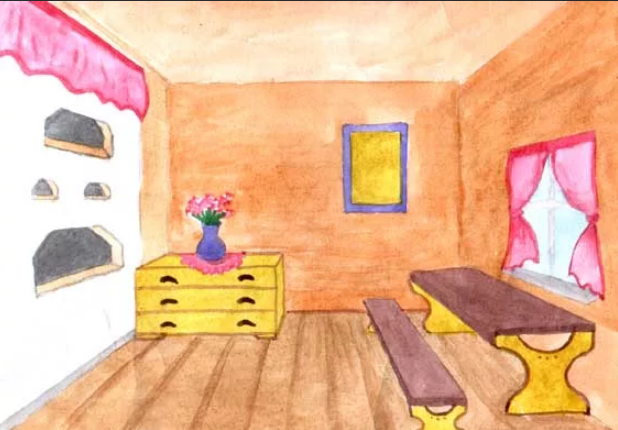

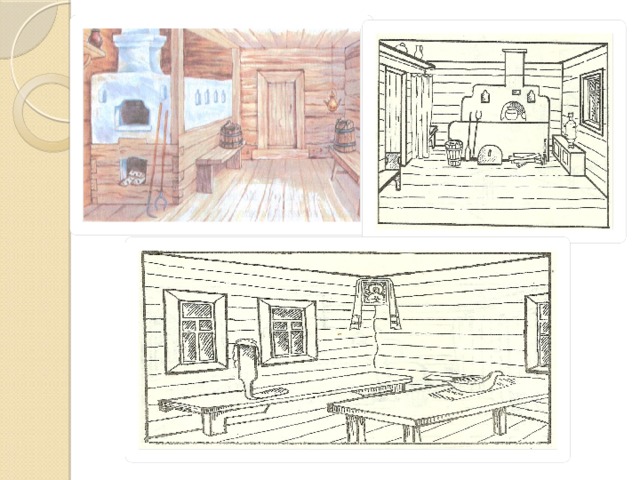

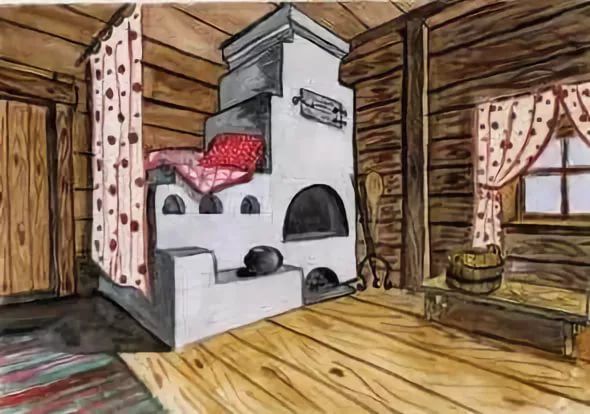

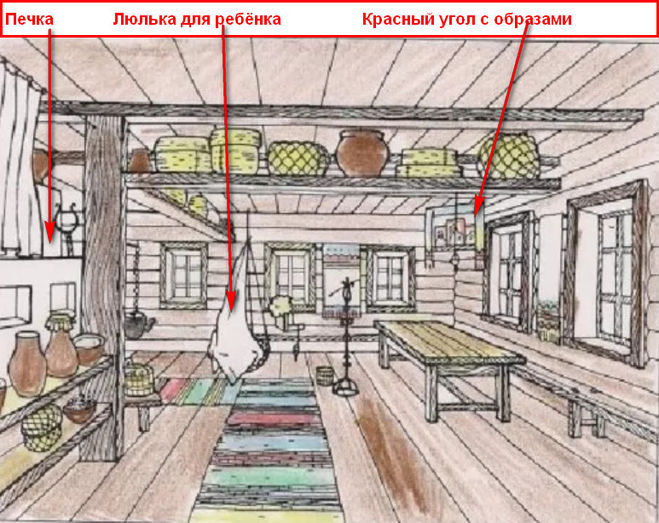

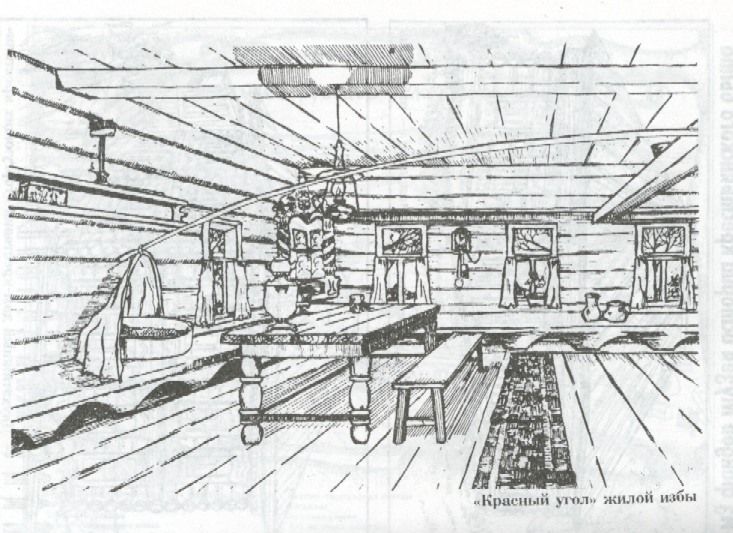

Как по мне, то для рисования избы по-моему, прекрасно подходит вот эта картинка. На ней все прекрасно видно где и как рисовать.

Положите перед собой альбомный лист вертикально, затем нарисуйте в середине квадрат, а из углов листа проведите линии к углам квадрата. Ну вот, комната у вас готова, теперь начинайте прорисовывать все детали, а именно печь (она обязательно должна быть), далее приступите к прорисовке окон, стола и лавок.

Комната должна выглядеть просторной, поэтому не советую рисовать ничего лишнего.

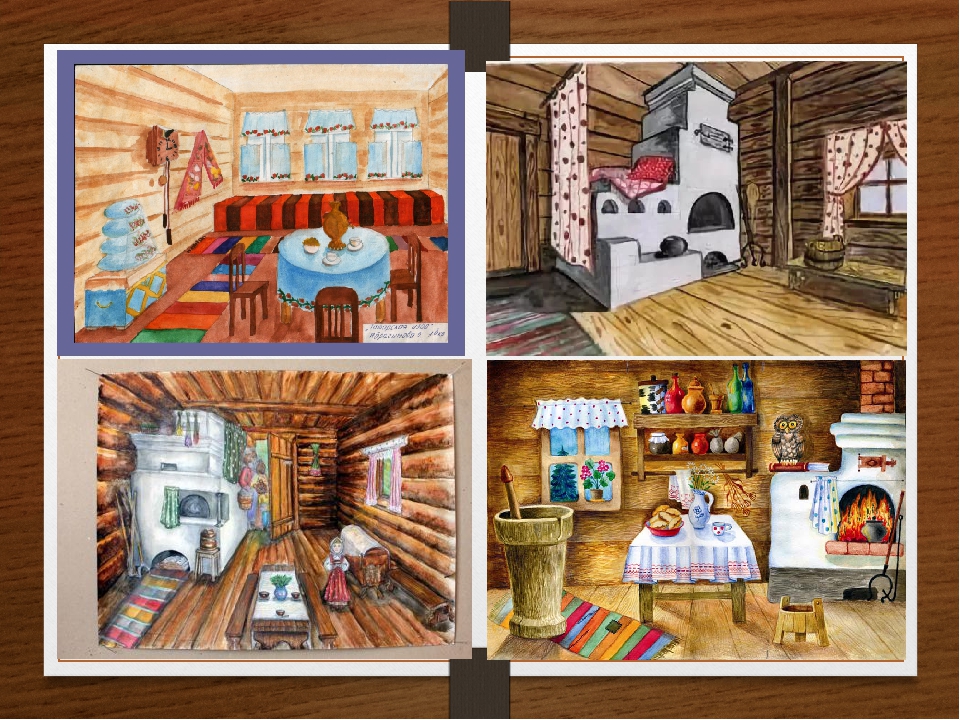

Для примера можете взять и другие рисунки и попробовать нарисовать точно также, вот такие можно взять за основу:

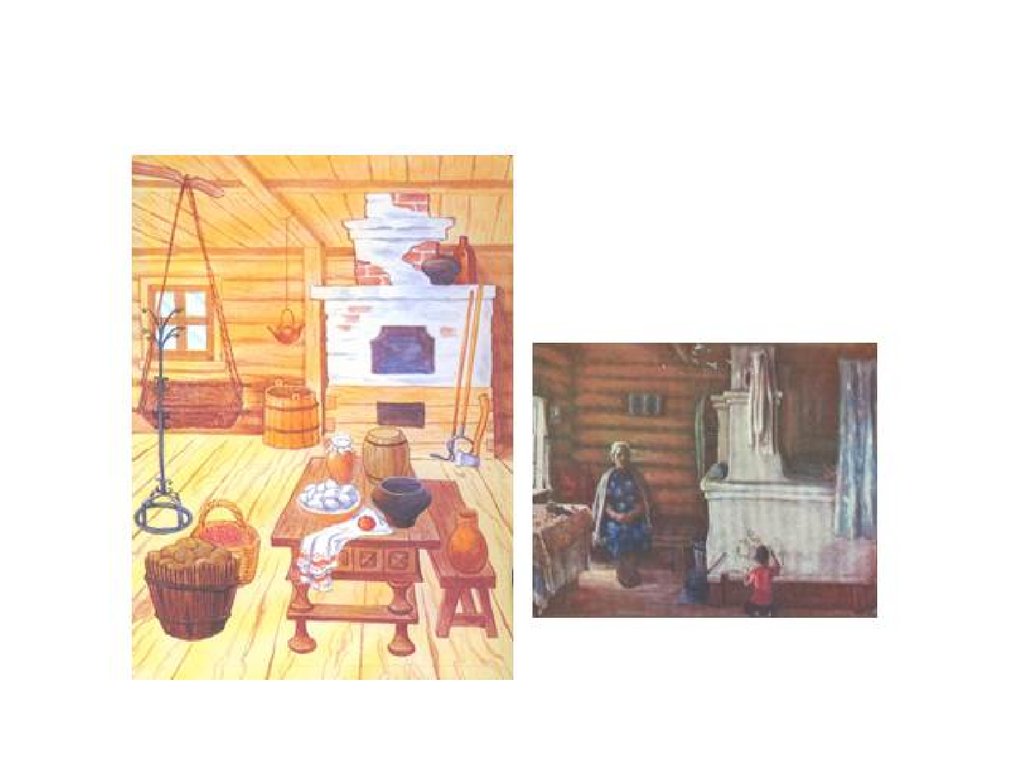

Внутри избы нарисуйте печку,

лавочки, стол.

Можно нарисовать детскую зыбку или люльку по-другому. На столе можно нарисовать посуду: горшок с картошкой, деревянные ложки.

У окошка нарисуйте прялку. На полу нарисуйте полосатые половицы — самодельные коврики.

Русская изба — жилой дом из деревянных бревен, который обычно строят в лесистой сельской местности России.

Многие представляют, как выглядит русская изба снаружи, но не все из них знают о внутреннем убранстве русской избы.

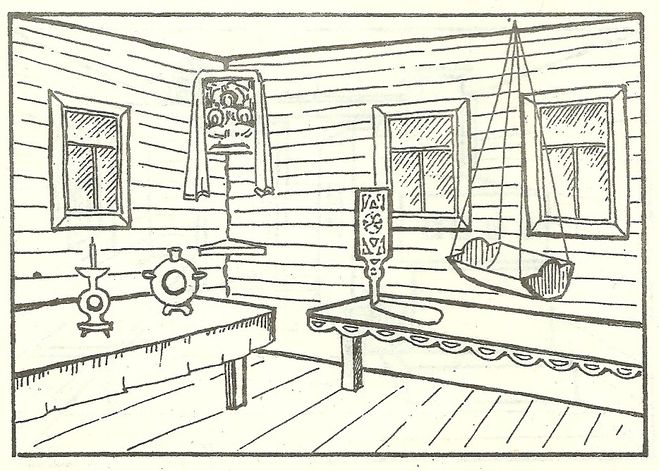

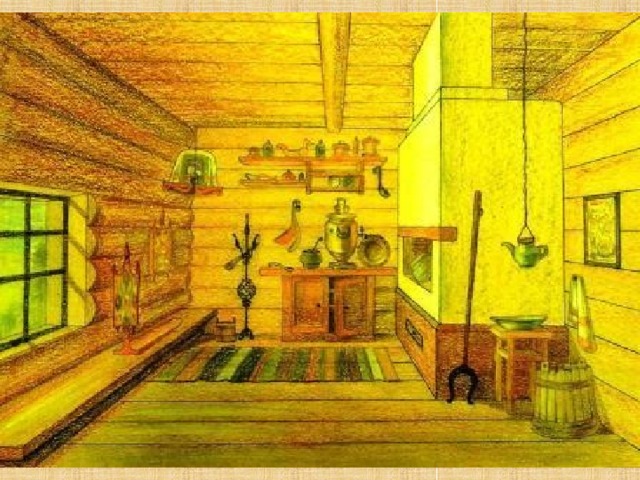

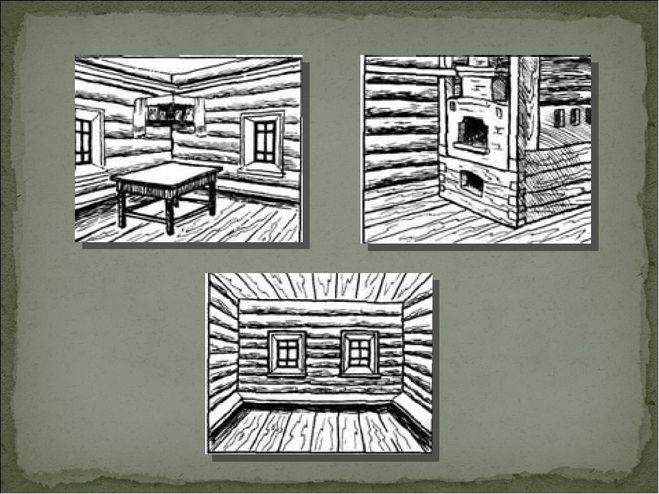

С помощью карандаша русскую избу можно нарисовать так, как изображено ниже на картинке:

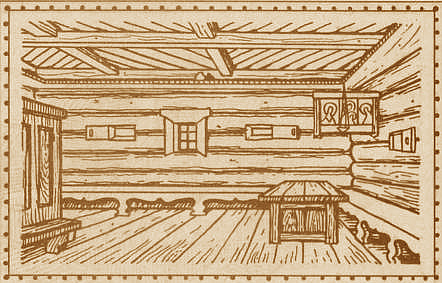

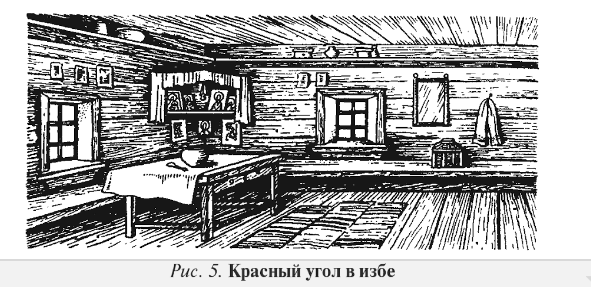

На втором рисунке изображена более подробно внутренняя часть избы. Чтобы так нарисовать рисунок, нам нужно будет для начала изобразить стены дома, акцентировав внимание на то, что они изготовлены из бревен, а не досок. Далее нарисуем окно, стол, лавки, в углу изобразим иконы с образами. Можно нарисовать на потолку сволока, чтобы было понятно, что русская изба состоит из бревен и брусьев.

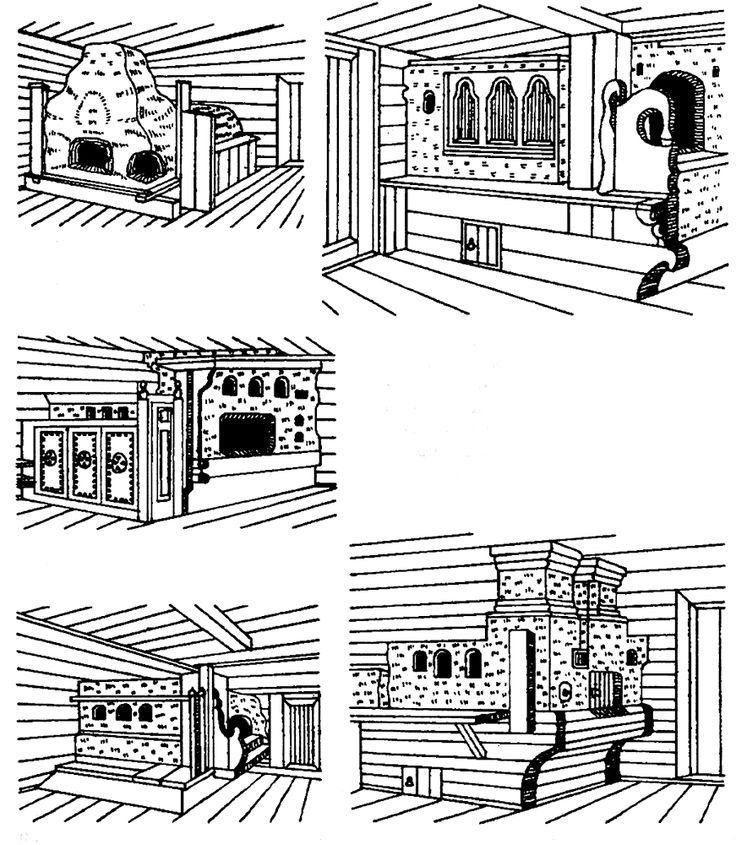

Никакую русскую избу невозможно представить без печи. Нам нужно определится с какой стороны ее нарисовать.

Теперь определяемся с формой печи.

Бывают разные типы печей.

Например,

Изба должна иметь так называемый, красный угол.

У богатых избы были более изысканные.

Так что берем лист бумаги и фантазируем на тему quot;русская избаquot;.

Вот как можно нарисовать русскую избу в перспективе.

Начнем рисунок:

продолжаем:

далее:

последнее:

теперь займемся непосредственно внутренним оформлением избы. Неотъемлемыми атрибутами являются русская печка, прялка, люлька, дорожка на полу, деревянные стол и лавки, различная кухонная утварь6 горшки, деревянные ложки.

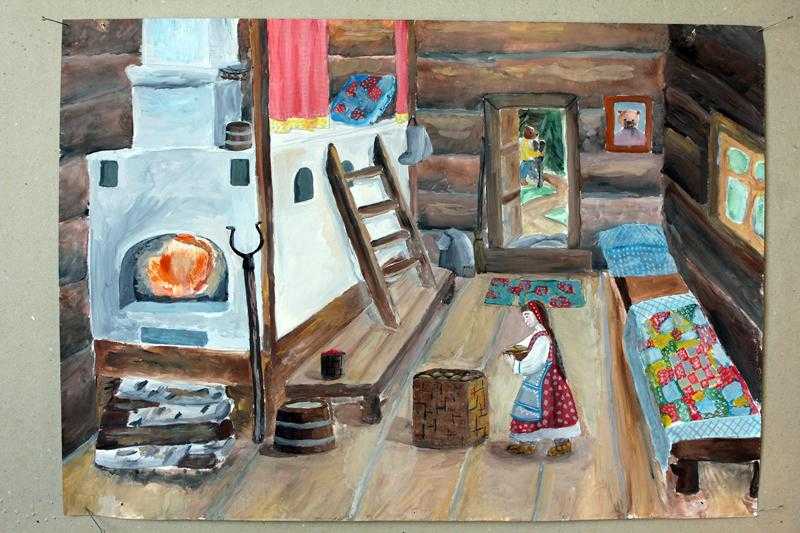

Вот примеры рисунков:

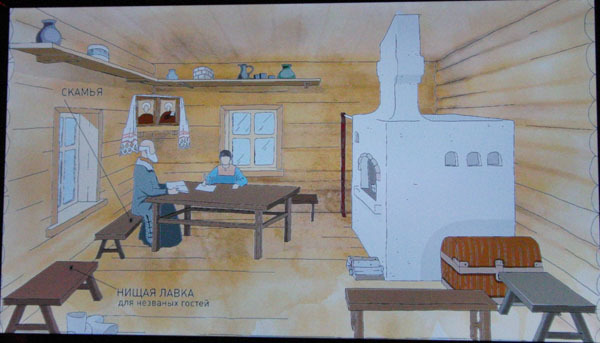

Прежде чем рисовать избу, нужно вспомнить о том, что в избе вс было довольно просто устроено. Просто, но в тоже время очень уютно, я могу предложить нарисовать так:

Этапы рисования заключаются в том, что вы сначала набрасываете стены, затем набрасываете предметы в комнате, затем приступаете к штриховке или раскраске.

Чтобы было понятно, что вы рисуете именно русскую избу внутри, изобразите лучше quot;красный уголquot; — это то место в избе, где ставили иконы, свечи и молились.

Не забудьте, что по традиции вдоль всей избы шла лавочка, которую нельзя было никак подвинуть. На нее усаживали почтенных гостей.

Не забудьте, что по традиции вдоль всей избы шла лавочка, которую нельзя было никак подвинуть. На нее усаживали почтенных гостей.Вот хороший пример русской избы:

Также можете нарисовать другую часть избы, разместив в ней печь (другую традиционную составлюющую русской избы):

info-4all.ru

Как нарисовать избу поэтапно

| Главная » Статьи » Разное » Строения |

Каждый современный человек должен обязательно где-то жить: в квартире или в доме… По-разному назывались раньше и называются сейчас жилища человека. Среди таких названий можно вспомнить: дом, хата, курень, чум, шалаш, яранга, вигвам, квартира и другие. Но есть еще одно, старинное русское название жилища человека. Это — изба. Избы строились на Руси из бревен,так называемые бревенчатые избы. Промежутки между бревнами прокладывались специальными распушенными веревками или травами (для утепления), чтобы не задувал ветер. Искусные умельцы раньше могли строить избы без единого гвоздя. Этап 1. Вначале, как обычно рисуем вспомогательные линии нашей будущей избушки. Прямая линия земли, на которой стоит изба, от нее вверх отходят на небольшом расстоянии две прямые черты. Их мы пересекаем линиями крыши, скрещивающимися между собой. В избе будут два оконца — это квадраты или небольшие прямоугольники. Этап 2. Под избушкой рисуем удлиненную вытянутую вдоль замкнутую кривую. Это будет потом зеленая лужайка, на которой стоит наще жилище. Этап 3. Теперь по бокам избушки по прямым линиям стен рисуем круги с завитками. Это срубы бревен, из которых строится это жилище. А завитки на срубах — это линии на поперечных спилах. Бревна идут под самую крышу. Этап 4. Сейчас нарисуем крышу. Вдоль перекрещивающихся верхних прямых линий рисуем контуры обструганнх двух бревен. Они образуют саму крышу, поднятую вверху и опущенную к стенам. Этап 5. На одной стороне крыши прорисуем немного виднеющуюся трубу, из которой будет выходить печной дым. Так же здесь же рисуем окошки. Покажем их деревянные рамы . Этап 6. Займемся немного украшательством нашей избушки. Вокруг оконных рам нарисуем красивые створки. Они вырезаны из дерева и образуют узорчатое обрамление наших окон. По бокам каждого окна по две створки, которые, обычно, закрываются на ночь. Этап 7. Теперь горизонтальными линиями нарисуем бревна, из которых состоит наша изба. Проводим их от одной стороны к другой. Этап 8. Рядом с избушкой нарисуем заборчик. Он состоит из прямых линий — досок. Линии располагаем часто. На заборе возле изб обычно висели горшки и чугунки — посуда для приготовления пищи в печи. Этап 9. Изобразим вторую часть заборчика с другой стороны. Этап 10. Сейчас соединим все вертикальные доски забора поперечными линиями наподобие лесенки. Тут же удалим все ненужные линии, оставим только основные линии рисунка. Этап 11. Раскрасим нашу избушку. Цвет бревен избы, крыши, окон — коричневый разных оттенков. Этап 5. На одной стороне крыши прорисуем немного виднеющуюся трубу, из которой будет выходить печной дым. Так же здесь же рисуем окошки. Покажем их деревянные рамы . Этап 6. Займемся немного украшательством нашей избушки. Вокруг оконных рам нарисуем красивые створки. Они вырезаны из дерева и образуют узорчатое обрамление наших окон. По бокам каждого окна по две створки, которые, обычно, закрываются на ночь. Этап 7. Теперь горизонтальными линиями нарисуем бревна, из которых состоит наша изба. Проводим их от одной стороны к другой. Этап 8. Рядом с избушкой нарисуем заборчик. Он состоит из прямых линий — досок. Линии располагаем часто. На заборе возле изб обычно висели горшки и чугунки — посуда для приготовления пищи в печи. Этап 9. Изобразим вторую часть заборчика с другой стороны. Этап 10. Сейчас соединим все вертикальные доски забора поперечными линиями наподобие лесенки. Тут же удалим все ненужные линии, оставим только основные линии рисунка. Этап 11. Раскрасим нашу избушку. Цвет бревен избы, крыши, окон — коричневый разных оттенков. Забор тоже темный. Лужайка зеленая. Вот и получилась у нас сказочная избушка. Возле нее вы можете нарисовать разных зверей или персонажей сказок. ПОХОЖИЕ УРОКИ Забор тоже темный. Лужайка зеленая. Вот и получилась у нас сказочная избушка. Возле нее вы можете нарисовать разных зверей или персонажей сказок. ПОХОЖИЕ УРОКИ |

| : 35633 | Теги: рисунок избы, изба, как нарисовать избушку, избушка, поэтапно, Как нарисовать избу |

| Всего комментариев: 0 | |

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.[ Регистрация | Вход ]

vserisunki.ru

Устройство крестьянской избы

Слово «изба» (а также его синонимы «ызба», «истьба», «изъба», «истобка», «истопка») употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших времен.

Кроме того, у всех трех восточнославянских народов — белорусов, украинцев, русских — сохранялся термин «истопка» и обозначал опять-таки отапливаемое строение, будь то кладовая для зимнего хранения овощей (Белоруссия, Псковщина, Северная Украина) или жилая изба крохотных размеров (Новогородская, Вологодская области), но непременно с печью.

Типичный русский дом состоял из теплого, отапливаемого помещения и сеней. Сени, прежде всего, отделяли тепло от холода. Дверь из теплой избы открывалась не сразу на улицу, а в сени. Но еще в XIV веке слово “сени” использовалось чаще при обозначении крытой галереи верхнего этажа в богатых теремах. И лишь позже так стала именоваться прихожая. В хозяйстве сени использовались как подсобные помещения. Летом в сенях было удобно спать “на прохладе”. А в больших сенях устраивались девичьи посиделки и зимние встречи молодежи.

Сени в доме Есениных в

с. Константиново Рязанской губернии ( дом-музей Сергея Есенина )

В саму избу вела низкая одностворчатая дверь, вытесанная из двух-трех широких пластин твердого дерева (преимущественно дуба). Вставлялась дверь в дверную колоду, составленную из двух толстых тесанных дубовых плах (косяков), вершняка (верхнего бревна) и высокого порога.

Порог в быту осознавался не только как препятствие для проникновения в избу холодного воздуха, но и как граница между мирами. И как со всякой границей, с порогом связано множество примет. При входе в чужой дом полагалось остановиться у порога и прочесть краткую молитву — укрепиться для перехода на чужую территорию. Отправляясь в дальнюю дорогу, следовало немного молча посидеть на лавке у порога — проститься с домом. Повсеместен запрет здороваться и прощаться, разговаривать друг с другом через порог.

Избяная дверь отворялась всегда в сени. Это увеличивало пространство теплой избы. Сама же форма двери приближалась к квадрату (140-150 см Х 100-120 см). Двери в селах не запирали. Более того, деревенский этикет дозволял любому входить без стука в избу, но с обязательным стуком в боковое окно или с позвякиванием щеколдой на крыльце.

Сама же форма двери приближалась к квадрату (140-150 см Х 100-120 см). Двери в селах не запирали. Более того, деревенский этикет дозволял любому входить без стука в избу, но с обязательным стуком в боковое окно или с позвякиванием щеколдой на крыльце.

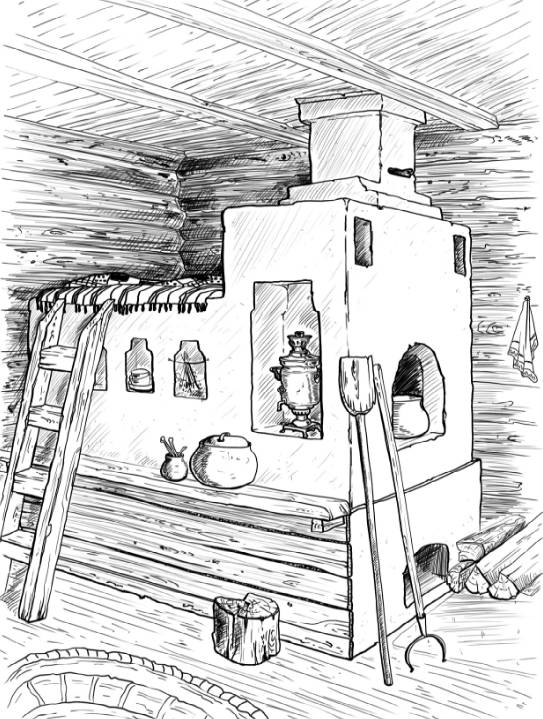

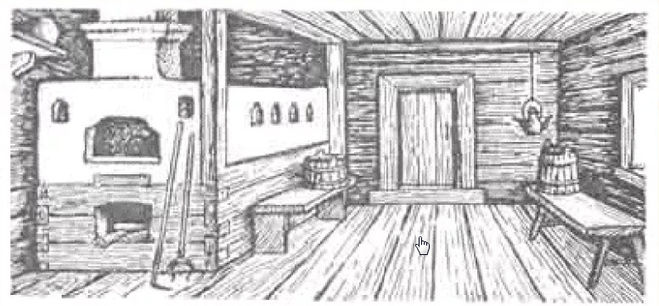

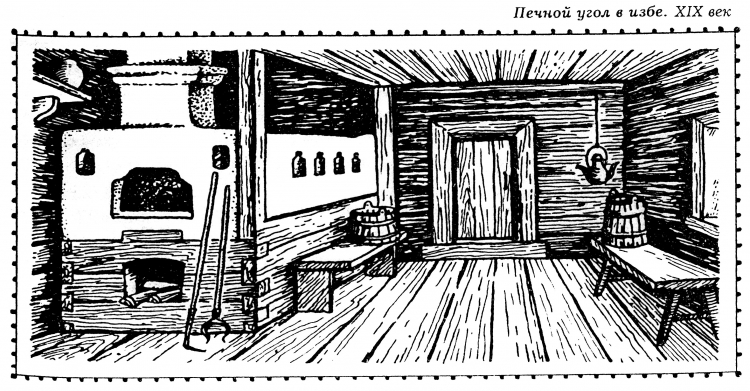

Основное пространство избы занимала печь. В иных избах с русской печью создается впечатление, что сама изба строилась вокруг печи. В большинстве изб печь располагали сразу справа у входа устьем к передней стене, к свету (окнам). Избы с печью слева от входа русские крестьянки пренебрежительно звали “непряхами”

Русская духовая печь постепенно сформировалась из открытого очага, известного у древних славян и угро-финнов. Появившись очень рано (уже в IX веке повсюду распространены и глинобитные печи и печи каменные), русская печь сохраняла свою неизменную форму более тысячелетия. Её использовали для отопления, приготовления пищи людям и животным, для вентиляции помещения. На печи спали, хранили вещи, сушили зерно, лук, чеснок. Зимой под опечком держали птицу и молодых животных. В печах парились. Причем считалось, что пар и воздух печи более здоров и целебен, чем воздух бани.

Её использовали для отопления, приготовления пищи людям и животным, для вентиляции помещения. На печи спали, хранили вещи, сушили зерно, лук, чеснок. Зимой под опечком держали птицу и молодых животных. В печах парились. Причем считалось, что пар и воздух печи более здоров и целебен, чем воздух бани.

Печь в доме крестьянина Щепина ( музей-заповедник Кижи )

Несмотря на ряд усовершенствований, русская печь до середины XIX века топилась “по черному”, то есть не имела дымохода. А в некоторых областях курные печи сохранялись и до начала XX века. Дым из печки в таких избах выходит прямо в комнату и, расстилаясь по потолку, вытягивается в волоковое окно с задвижкой и уходит в деревянный дымоход — дымник.

Уже само название «курная изба» вызывает у нас привычное — и, надо сказать, поверхностное, неверное – представление о темной и грязной избе последнего бедняка, где дым ест глаза и повсюду сажа и копоть. Ничего подобного!

Полы, гладко отесанные бревенчатые стены, лавки, печь — все это сверкает чистотой и опрятностью, присущей избам северных крестьян, На столе белая скатерть, на стенах — вышитые полотенца, в «красном углу» иконы в начищенных до зеркального блеска окладах, И лишь несколько выше человеческого роста проходит граница, которой царит чернота закопченных верхних венцов сруба и потолка — блестящая, отливающая синевой, как вороново крыло.

Русская крестьянская изба. На выставке в Париже на Марсовом поле, Гравюра 1867 года.

Вся система вентиляции и дымоотвода продумала здесь очень тщательно, выверена вековым житейским и строительным опытом народа. Дым, собираясь под потолком — не плоским, как в обычных избах, а в форме трапеции, — опускается до определенного и всегда постоянного уровня, лежащего в пределах одного-двух венцов. Чуть ниже этой границы вдоль стен тянутся широкие полки — «воронцы» — которые очень четко и, можно сказать, архитектурно отделяют чистый интерьер избы от ее черного верха.

Местоположение печи в избе строго регламентировалось. На большей территории Европейской России и в Сибири печь располагалась около входа, справа или слева от дверей. Устье печи в зависимости от местности могло быть повернуто к передней фасадной стене дома или к боковой.

С печью связано много представлений, поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. Печь была вторым по значению «центром святости» в доме — после красного, Божьего угла, — а может быть, даже и первым.

Печь была вторым по значению «центром святости» в доме — после красного, Божьего угла, — а может быть, даже и первым.

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол ( экспозиция выставки «Русский северный дом»,

г. Северодвинск, Архангельская обл. )

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан» или «прилуб».

Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан» или «прилуб».

Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи.

Красный угол ( архитектурно-этнографический музей Тальцы,

Иркутская область )

Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще «святым». Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол. Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. Во время уборки урожая первый и последний колоски устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы.

Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол. Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. Во время уборки урожая первый и последний колоски устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

«Военный совет в Филях», Кившенко А., 1880 г. ( на картине изображён красный угол избы крестьянина Фролова д. Фили Московской области, где за столом проходит военный совет при участии М. Кутузова и генералов русской армии )

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры.

Нижней границей жилого пространства избы был пол. На юге и западе Руси полы чаще устраивали земляные. Такой пол приподнимали на 20-30 см над уровнем земли, тщательно утрамбовывали и покрывали толстым слоем глины, перемешанной с мелко нарезанной соломой. Такие полы известны уже с IX века. Деревянные полы также древни, но встречаются на севере и востоке Руси, где климат суровее и почва более влажная.

Для половиц использовали сосну, ель, лиственницу. Половицы всегда укладывались вдоль избы, от входа к передней стене. Их стелили на толстые бревна, врубленные в нижние венцы сруба — переводины. На Севере пол часто устраивали двойным: под верхним “чистым” полом находился нижний — “черный”. Полы в деревнях не красили, сохраняя естественный цвет дерева. Лишь в XX веке появляются крашенные полы. Зато мыли пол каждую субботу и перед праздниками, застилая его потом половиками.

Верхней же границей избы служил потолок. Основу потолка составляла матица — толстый четырехгранный брус, на который укладывались потолочины. К матице подвешивались различные предметы. Сюда прибивался крюк или кольцо для подвешивания колыбели. За матицу не принято было заходить незнакомым людям. С матицей связывались представления об отчем доме, счастье, удаче. Не случайно, отправляясь в дорогу, нужно было подержаться за матицу.

Потолочины на матицу всегда укладывались параллельно половицам. Сверху на потолок набрасывали опилки, опавшие листья. Нельзя было только на потолок сыпать землю — такой дом ассоциировался с гробом. Появился потолок в городских домах уже в XIII-XV веках, а в деревенских — в конце XVII — начале XVIII века. Но и до середины XIX века, при топке “по черному” во многих местах предпочитали потолка не устраивать.

Нельзя было только на потолок сыпать землю — такой дом ассоциировался с гробом. Появился потолок в городских домах уже в XIII-XV веках, а в деревенских — в конце XVII — начале XVIII века. Но и до середины XIX века, при топке “по черному” во многих местах предпочитали потолка не устраивать.

Важным было освещение избы. Днем изба освещалась с помощью окон. В избе, состоящей из одного жилого помещения и сеней, традиционно прорубалось четыре окна: три на фасаде и одно на боковой стороне. Высота окон равнялась диаметру четырех-пяти венцов сруба. Окна вырубались плотниками уже в поставленном срубе. В проем вставлялась деревянная коробка, к которой крепилась тонкая рама — оконница.

Окна в крестьянских избах не открывались. Помещение проветривалось через печную трубу или дверь. Лишь изредка небольшая част рамы могла подниматься вверх или сдвигаться в сторону. Створчатые рамы, отворявшиеся наружу, появились в крестьянских избах лишь в самом начале XX века. Но и в 40-50 годах XX века многие избы строились с неоткрывающимися окнами. Зимних, вторых рам тоже не делали. А в холода окна просто заваливали снаружи до верху соломой, или покрывали соломенными матами. Зато большие окна избы всегда имели ставни. В старину их делали одностворчатыми.

Зимних, вторых рам тоже не делали. А в холода окна просто заваливали снаружи до верху соломой, или покрывали соломенными матами. Зато большие окна избы всегда имели ставни. В старину их делали одностворчатыми.

Окно, как и всякий другой проем в доме (дверь, труба) считалось очень опасным местом. Через окна в избу должен проникать лишь свет с улицы. Все остальное опасно для человека. Потому, если птица влетит в окно — к покойнику, ночной стук в окно — возвращение в дом покойника, недавно отвезенного на кладбище. Вообще, окно повсеместно воспринималось как место, где осуществляется связь с миром мертвых.

Однако окна, при их “слепоте”, давали мало света. И потому даже в самый солнечный день приходилось освещать избу искусственно. Самым древним устройством для освещения считается камелек — небольшое углубление, ниша в самом углу печи (10 Х 10 Х 15 см). В верхней части ниши делали отверстие, соединенное с печным дымоходом. В камелек клали горящую лучину или смолье (мелкие смолистые щепки, поленца). Хорошо просушенные лучина и смолье давали яркий и ровный свет. При свете камелька можно было вышивать, вязать и даже читать, сидя за столом в красном углу. Присматривать за камельком ставили малыша, который менял лучину и добавлял смолье. И лишь значительно позже, на рубеже XIX-XX веков, камельком стали называть маленькую кирпичную печку, пристроенную к основной и соединенную с ее дымоходом. На такой печурке (камельке) готовили пищу в жаркое время года или ее дополнительно топили в холода.

Хорошо просушенные лучина и смолье давали яркий и ровный свет. При свете камелька можно было вышивать, вязать и даже читать, сидя за столом в красном углу. Присматривать за камельком ставили малыша, который менял лучину и добавлял смолье. И лишь значительно позже, на рубеже XIX-XX веков, камельком стали называть маленькую кирпичную печку, пристроенную к основной и соединенную с ее дымоходом. На такой печурке (камельке) готовили пищу в жаркое время года или ее дополнительно топили в холода.

Лучина, закреплённая в светцах

Чуть позже камелька появилось освещение лучиной, вставленной в светцы. Лучиной называли тонкую щепку из березы, сосны, осины, дуба, ясеня, клена. Для получения тонкой (менее 1 см) длинной (до 70 см) щепы полено распаривали в печи над чугуном с кипящей водой и надкалывали с одного конца топором. Надколотое полено затем раздирали на лучины руками. Вставляли лучины в светцы. Простейшим светцом был стержень из кованого железа с развилкой на одном конце и острием на другом. Этим острием светец втыкали в щель между бревнами избы. В развилку вставляли лучину. А для падающих угольков под светец подставляли корыто или другой сосуд с водой. Такие древние светцы, относящиеся к X веку, были найдены при раскопках в Старой Ладоге. Позже появились светцы, в которых горело несколько лучин одновременно. Они оставались в крестьянском быту вплоть до начала XX века.

Этим острием светец втыкали в щель между бревнами избы. В развилку вставляли лучину. А для падающих угольков под светец подставляли корыто или другой сосуд с водой. Такие древние светцы, относящиеся к X веку, были найдены при раскопках в Старой Ладоге. Позже появились светцы, в которых горело несколько лучин одновременно. Они оставались в крестьянском быту вплоть до начала XX века.

По большим праздникам для полноты света в избе зажигали дорогие и редкие свечи. Со свечами в темноте ходили в сени, спускались в подпол. Зимой со свечами молотили на гумне. Свечи были сальными и восковыми. При этом восковые свечи использовали в основном в обрядах. Сальными же свечами, появившимися лишь в XVII веке, пользовались в быту.

Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи.

Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи.

Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать.

В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь. В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях.

Устройство избы деревенских крестьян Тверской Губернии. 1830 год. Предметы русского быта в акварелях из труда «Древности Российского государства» Фёдора Григорьевича Солнцева. Выпущен в Москве в течение 1849—1853 годов.

Изба или русская комната, Милан, Италия, 1826 год. Авторы гравюры Луиджи Джиаре (Luigi Giarre) и Винченцо Станджи (Vincenzo Stanghi). Работа из издания Джулио Феррарио (Giulio Ferrario) «Il costume antico e moderno o storia».

Под окнами избы делались лавки, которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались «опушкой» — доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором». В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть.

Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть.

Типы северных построек: Крестьянская изба в селе Лысцеве, на Архангельском тракте, Кадниковского уезда. Журнал Нива №7 1883 год.

***

Блазиуз, который критически и с нелюбовью относился к России, в своей книге «Путешествие по европейской части России в 1840-1841 г.г.» издания 1844 года («Reise im Europäischen Russland in den Jahren 1840 und 1841»,von BLASIUS, Johann Heinrich. ) изобразил дом русского крестьянина так :

) изобразил дом русского крестьянина так :

| Дом русского крестьянина. Рисунок из главы «Путешествие из С.- Петербурга в Вытегру. |

Отрывок из главы «Путешествие из Вологды в Ярославль», Стр. 287:

……»Уже при въезде на ярославскую землю дома и деревни принимают другой характер, выглядят ещё более благосостоятельней, чем близлежащие вологодские деревни. Дома построены гораздо лучше, чем те, которые мы видели до сих пор, имеют широкий, дугообразно перекрытый сводом вход с двумя колоннами по обе стороны, большие окна со ставнями, отделанные в лучшем вкусе, и просторные комнаты с балконом с торцевой стороны»…

***

Фелицын Ростислав (1830-1904). На крыльце избы. 1855 год.

Русский крепостной крестьянин. Опрятный, смышлёный и свободный.

Русская крестьянская семья на старинных гравюрах.

Украшение избы в древней руси. Русская изба и ее виды

Русская изба у некоторых ассоциируется с избушкой, в которой находятся сундуки и деревянная мебель. Современное внутреннее убранство русской избы существенно отличается от подобного образа, здесь достаточно комфортно и современно. Несмотря на то что в доме создается деревенский стиль, здесь используется современная техника.

Исторические корни русского дома

Если раньше при строительстве дома крестьяне руководствовались практичностью, например, строили избы вблизи рек, делали у них небольшие окна, которые выходили на поля, луга, лес, то сейчас особое внимание уделяется внутреннему убранству. Кроме того, раньше люди у реки или озера ставили русскую баню, а во дворе строили амбары для хранения зерна, хлев для скота. Но во все времена обязательно выделялся красный угол в русской избе, в котором размещали иконы, устанавливали печь. В то время интерьер русской избы подбирался так, чтобы все предметы были многофункциональными, ни о какой роскоши речи не шло.

Русский дом старались располагать на участке так, чтобы она находилась поближе к северу. Для защиты дома от ветров высаживали деревья и кустарники в саду.

Внимание! Для повышения уровня освещенности русского дома, он должен быть размещен окнами на солнечную сторону.

В старину для строительства русского дома выбирали то место, которое выбирал для своего отдыха крупный рогатый скот.

Интересные факты о русском доме

На болотах, а также вблизи них, дома раньше никто не строил. Русские люди считали, что болото — это «зяблое» место, и в доме, построенном на болоте, никогда не будет счастья и процветания.

Рубку русского дома начинали ранней весной, обязательно в новолуние. Если дерево было срублено на убывающей Луне, оно быстро сгнивало, дом приходил в негодность. Русский дом считался воплощением стабильности, постоянства, спокойствия, поэтому его никогда не ставили на перекрестках, на дороге. Также плохой приметой считалось возведение избы на месте сгоревшего дома. К своим домам крестьяне относились как к живым существам.

К своим домам крестьяне относились как к живым существам.

У нее выделяли чело (лицо), им считали фронтон русского дома. Наличниками называли украшения на окнах, а лбом именовали доски, используемые при строительстве стен.

Колодец у русской избы звали «журавлем», а доски на кровле называли «коньком».

Внутреннее убранство русской избы было довольно скромным, и соответствовало интерьерному стилю, именуемому в наши дни провансом.

По внешнему виду дома легко было определить вероисповедание, материальное благосостояние владельца, национальность его владельца. Сложно было найти в одной деревне абсолютно одинаковые дома, у каждой русской избы были свои индивидуальные характеристики. Некоторые отличия имел и интерьер русской избы, с помощью определенных предметов быта, люди пытались рассказать о своих интересах, увлечениях.

Считалось, что ребенок, который вырос в чистом и добротном доме, имеет светлые помыслы и намерения. С детства у ребенка формировали представление об особенностях строения русской избы, он изучал и запоминал предметы быта в русской избе. Например, красный угол в русской избе считался святым местом.

Например, красный угол в русской избе считался святым местом.

Особенности внутреннего убранства русского дома

Внутренним убранством дома всегда занималась женщина, именно она подбирала предметы быта, следила за уютом, наводила порядок. За состоянием фасада, а также за приусадебным участком всегда следил хозяин. В интерьере русского дома выделялась мужская и женская половина, оформление их имело некоторые отличительные черты.

Убранство русской избы — задача женщины. Именно она занималась изготовлением домашнего текстиля, в некоторых русских избах даже были ткацкие станки, на которых женщины ткали половики, полотно для декорирования окон.

Полати в русской избе заменяли современные диваны и кровати, для их отделения от остальной части комнаты использовали льняные занавески. Уже в те далекие времена в избе проводили зонирование, отделяя гостиную от спальной части. Приемы интерьерного искусства, используемые при оформлении русских изб, в настоящее время стали основой русского прованса.

Некоторые отличительные черты были у интерьера русских домов, находящихся на русском Севере. Из-за сложных климатических условий, характерных для этого региона, в одной избе располагали и жилую часть, и хозяйственные постройки, то есть крупный рогатый скот и люди жили под одной крышей. Это отражалось на внутреннем убранстве дома, в нем отсутствовали какие-либо излишества, использовались только добротные и простые элементы мебели. Один из углов комнаты выделялся для сундуков, в которых собиралось приданое для девочки.

Некоторые традиции, связанные с внешним убранством дома, используемые на Руси, сохранились и в наше время. Например, в верхней части фасада крепили резное деревянное солнце. Это декоративный элемент считался неким оберегом, его наличие было гарантией счастья, здоровья, благополучия всех обитателей дома. Резные розы на стенах избы считали символом счастливой и обеспеченной жизни, их и сейчас используют во внешнем декоре собственники загородных домов. Символами языческих оберегов считались львы, которые своим внешним видом должны были отпугивать от дома злых духов.

Массивный конек на крыше избы — это знак солнца. Несмотря на то что с тех пор прошло достаточно много времени, традиция установки на крыше конька сохранилась до наших дней. Среди обязательных элементов древней русской избы необходимо отметить и божницу. Конструкция дома возводилась по закону , строго соблюдались пропорции, чтобы изба имела не только эстетичный вид, но и оставалась добротным и прочным сооружением, выдерживала сильные порывы ветра.

Особенности русского дома

Русский дом принято подразделять на три яруса (мира):

- подвал, выступающий в качестве нижней части;

- жилые помещения составляют среднюю часть;

- чердак и крыша являются верхнюю часть

Для строительства избы использовали бревна, между собой их связывали в венцы. Например, на Русском Севере при строительстве изб не использовали гвозди, получая при этом прочные и добротные дома. Гвозди нужны были только для крепления наличников, иных декоративных элементов.

Крыша — это элемент защиты дома от внешнего мира, атмосферных осадков. В русских избах использовались двускатные виды крыш, которые до сих пор архитекторы считают самыми надежными конструкциями для деревянных зданий.

Верхнюю часть дома украшали солнечными знаками, а на чердаке хранили те предметы, которые использовались в обиходе достаточно редко. Русские избы были двухэтажными, в нижней части дома был подклет, предохраняющий обитателей избы от холода. Все жилые комнаты размещали на втором этаже, выделяя для них минимальное пространство.

Пол старались делать двойным, сначала располагали «черный» пол, который не пропускал в избу холодный воздух. Далее шел «белый» пол, изготовленный из широких досок. Половицы не покрывали краской, оставляя древесину в естественном виде.

Красным углом в древней Руси считали то место, где располагалась печь.

Совет!

На даче или в загородном доме вместо печи в интерьере гостиной гармонично будет смотреться камин.

Печь устанавливалась в сторону восхода солнца (на восток), ассоциировалась со светом. Рядом с ней на стене ставили образа, а в храмах это место отводилось алтарю.

Двери изготавливали из натуральной древесины, они были массивными, ассоциировались с надежной защитой дома от злых духов.

Над дверью размещали подкову, которая также считалась символом защиты дома от бед и несчастий.

Окна делали из натурального дерева, они были небольшие, чтобы из избы не уходило тепло. Именно окна считали «глазами» владельца дома, поэтому их располагали с разных сторон избы. Для декорирования оконных проемов использовали натуральный материал, который ткала сама хозяйка. В старину не принято было завешивать окна плотными портьерными тканями, которые не пропускали внутрь помещения солнечный свет. Для избы выбирали три варианта окон:

Современный интерьер русской избы

В настоящее время многие городские жители мечтают о собственной рубленой избе, обставленной в деревенском стиле. Желание быть наедине с природой, отвлечься от городской суеты и проблем.

Желание быть наедине с природой, отвлечься от городской суеты и проблем.

Среди тех предметов интерьера, которые по-прежнему существуют в убранстве русской избы, выделим печь. Некоторые собственники загородной недвижимости предпочитают вместо него использовать современный камин. Особый интерес представляет оформление стен и потолка в современном деревянном русском доме. В наши дни все чаще можно увидеть резные деревянные украшения на фасаде дома, которые являются типичным проявлением прованса

Совет! При отделке стен русской избы можно использовать светлые обои, имеющие мелкий рисунок. Для прованса нежелательно применять в отделке стен искусственные материалы, поскольку стиль предполагает максимальную гармонию, единение с природой.

Профессиональные стилисты, занимающиеся оформлением деревянных русских изб, советуют подбирать для отделки нейтральные цвета. Особое внимание они предлагают уделять домашнему текстилю, который является визитной карточкой деревенского стиля.

Давайте поговорим о старинной русской избе , или возьмем даже чуть шире – русском доме. Внешний его вид и внутреннее устройство – результат воздействия множества факторов, начиная с природных и заканчивая социальными и культурными. Крестьянское общество всегда было чрезвычайно устойчиво своей традиционностью быта и представлениями об устройстве мира. Даже находясь в зависимости от влияния властей (церковь, петровские реформы), русская народная культура продолжала свое развитие, венцом которого нужно признать формирование крестьянской усадьбы, в частности дома-двора с жилой старинной русской избой .

Внешний его вид и внутреннее устройство – результат воздействия множества факторов, начиная с природных и заканчивая социальными и культурными. Крестьянское общество всегда было чрезвычайно устойчиво своей традиционностью быта и представлениями об устройстве мира. Даже находясь в зависимости от влияния властей (церковь, петровские реформы), русская народная культура продолжала свое развитие, венцом которого нужно признать формирование крестьянской усадьбы, в частности дома-двора с жилой старинной русской избой .

Русский дом остается для многих либо некоей аллегорией христианской Руси, либо избенкой в три окошка с резными наличниками. Экспонаты музеев деревянного зодчества почему-то не меняют этого устойчивого мнения. Может быть потому, что так никто внятно и не объяснил, — что же такое, собственно, старинная русская изба – в буквальном смысле?

Русская изба изнутри

Чужой человек осваивает жилище сначала снаружи, затем заходит внутрь. Свой – рождается внутри. Затем, постепенно расширяя свой мир, доводит его до размеров нашего. Внешность для него – потом, внутренность – сначала.

Затем, постепенно расширяя свой мир, доводит его до размеров нашего. Внешность для него – потом, внутренность – сначала.

Мы с Вами, к сожалению, там чужаки.

Итак, снаружи, старинная русская изба высока, велика, окна её малы, а расположены высоко, стены представляют могучий бревенчатый массив, не расчлененный цоколем и карнизами по горизонтали, лопатками и колоннами – по вертикали. Крыша щипцом вырастает из стены, сразу видно, что за «фронтоном» нет никаких привычных стропил. Коньком служит мощное бревно-охлупень с характерным скульптурным выносом. Детали немногочисленны, крупны, отсутствует обшивка, накладки. Из стен кое-где могут выступать отдельные торцы брёвен не совсем ясного назначения. Приветливой старинную русскую избу не назовешь, скорее, молчаливой, скрытной.

Сбоку к избе приставлено крыльцо, иногда высокое, столбовое, иногда низкое, невнятное. Однако, именно оно – и есть первый Кров, под который входит пришедший. А раз это первый кров, то, значит, и второй кров (сени) и третий кров (собственно изба) – лишь развивают идею крыльца – покрытого замощенного возвышения, спроецировавшего на себя Землю и Небеса. Крыльцо избы берет начало в первом святилище – постаменте под кроной священного древа и эволюционирует вплоть до царских сеней в Успенском соборе. Крыльцо у дома – начало нового мира, ноль отсчета всех его путей.

Крыльцо избы берет начало в первом святилище – постаменте под кроной священного древа и эволюционирует вплоть до царских сеней в Успенском соборе. Крыльцо у дома – начало нового мира, ноль отсчета всех его путей.

С крыльца внутрь сеней ведет невысокая широкая дверь в мощном косящатом обрамлении. Внутренние контуры его слегка округлы, что служит главным препятствием для нежелательных духов и нечистых в помыслах людей. Округлость дверного проема сродни круглоте Солнца и Луны. Замка нет, защелка, открывающаяся как изнутри, так и снаружи, — от ветра и домашнего скота.

Сени, на Севере именуемые мостом, – развивают мысль крыльца. Часто в них нет потолка, как прежде не было и в избе, — только кровля отделяет их от неба, только она осеняет их.

Сень – небесного происхождения. Мост – земного. Снова, как и в крыльце, Небо встречается с Землёй, а связуют их те, кто срубил старинную русскую избу с сенями, и те, кто живёт в ней – большая семья, ныне представленное среди живущих звено рода.

Крыльцо открыто с трёх сторон, сени закрыты с четырёх, света в них немного от волоковых (заволакиваемых досками) окон.

Переход из сеней в избу не менее ответственен, чем из крыльца в сени. Чувствуется, как нагнетается атмосфера…

Внутренний мир русской избы

Открываем дверь, пригибаясь, входим. Над нами низкий потолок, хотя это не потолок, а полати, – настил на уровне лежанки печи – для спанья. Мы в полатном куте. И можем обратиться к хозяйке избы с добрым пожеланием.

Полатный кут – притвор внутри русской избы. Туда может войти любой добрый человек без спроса, без стука в дверь. Полати одним краем опираются на стену прямо над дверью, другим – на полатный брус. За этот полатный брус гостю по его воле ходу нет. Только хозяйка может пригласить его войти в следующий кут – красный угол, к семейным и родовым святыням, сесть за стол.

Трапезная, освящённая святынями, вот что такое красный угол.

Так гость осваивает целую половину избы; однако во вторую, дальнюю половину (за пирожный брус) ему уже не зайти никогда, туда его хозяйка не пригласит, потому что вторая половина – главная священная часть русской избы – бабий и печной куты. Эти два кута аналогичны алтарю храма, да собственно это и есть алтарь с печью-престолом и ритуальными предметами: хлебной лопатой, помелом, ухватами, квашнёй. Там претворяются плоды земли, неба и крестьянского труда в пищу духовно-материального свойства. Потому что никогда для человека Традиции пища не была количеством калорий и набором консистенций и вкусов.

Эти два кута аналогичны алтарю храма, да собственно это и есть алтарь с печью-престолом и ритуальными предметами: хлебной лопатой, помелом, ухватами, квашнёй. Там претворяются плоды земли, неба и крестьянского труда в пищу духовно-материального свойства. Потому что никогда для человека Традиции пища не была количеством калорий и набором консистенций и вкусов.

Мужская часть семьи в бабий кут не допускается, здесь всем верховодит хозяйка, большуха, постепенно обучая будущих хозяек священнодействию…

Мужики большую часть времени трудятся в поле, на лугу, в лесу, на воде, на отхожих промыслах. В доме место хозяина сразу при входе на лавке-конике, в палатном куте, либо за дальним от бабьего кута торцом стола. Он ближе к малым святыням красного угла, дальше от центра русской избы.

Место хозяйки в красном углу – за торцом стола со стороны бабьего кута и печи, — именно она жрица домашнего храма, она общается с печью и огнём печи, она заводит квашню и сажает в печь тесто, она вынимает его претворённым в хлеб. Именно она по смысловой вертикали печного столба – спускается через голбец (особая деревянная пристройка к печи) в подпол, который тоже именуется голбцом. Там, в голбце, в подклетном родовом святилище, месте обитания духов-охранителей, держат припасы. Там не так жарко летом, не так холодно зимой. Голбец сродни пещере – чреву Земли-Матери, из которого выходят, и в которое возвращаются тленные останки.

Именно она по смысловой вертикали печного столба – спускается через голбец (особая деревянная пристройка к печи) в подпол, который тоже именуется голбцом. Там, в голбце, в подклетном родовом святилище, месте обитания духов-охранителей, держат припасы. Там не так жарко летом, не так холодно зимой. Голбец сродни пещере – чреву Земли-Матери, из которого выходят, и в которое возвращаются тленные останки.

Хозяйка заправляет, хороводит всем в доме, она в постоянном общении с внутренней (избяной) Землёй (пол-мост избы, подпол-голбец), с внутренним небом (балка-матица, потолок), с Мировым Древом (печной столб), связующим их, с духами умерших (тот же печной столб и голбец) и, конечно, с нынешними живыми представителями своего крестьянского родового древа. Именно её безусловное лидерство в доме (и духовное, и материальное) не оставляет пустопорожнего времени мужику в русской избе, отсылает его за пределы домашнего храма, на периферию освещённого храмом пространства, к мужским сферам и делам. Если умна и крепка хозяйка (ось семьи), родо-семейное колесо крутится с желанным постоянством.

Если умна и крепка хозяйка (ось семьи), родо-семейное колесо крутится с желанным постоянством.

Устройство русской избы

Обстановка старинной русской избы полна ясного, незамысловатого и строгого значения. По стенам широкие и невысокие лавки, пять-шесть окон невысоко расположены над полом и ритмично освещают, а не заливают светом. Прямо над окнами сплошная полка-воронец. Выше – пять-семь нетёсаных прокопчённых венцов сруба, — здесь ходит дым во время топки чёрной печи. Для его удаления над дверью находится дымоволок, ведущий в сени, а в сенях пристроена деревянная труба-вытяжка, выносящая уже охлаждённый дым за пределы дома. Горячий дым экономично прогревает и антисептирует жилое помещение. Благодаря ему на Руси не было таких жестоких пандемий, как в Западной Европе.

Потолок из толстых и широких плах (полубрёвен), таков же пол-мост. Под потолком могучая балка-матица (иногда две или три).

На куты русская изба разделяется двумя брусьями-воронцами (полатным и пирожным), уложенными перпендикулярно на верхний срез печного столба. Пирожный брус тянется к передней стене избы и отделяет женскую часть избы (около печи) от остального пространства. Часто его используют для хранения выпеченного хлеба.

Пирожный брус тянется к передней стене избы и отделяет женскую часть избы (около печи) от остального пространства. Часто его используют для хранения выпеченного хлеба.

Существует мнение, что печной столб не должен обрываться на уровне воронцов, ему следует подниматься выше, под самую матицу; в этом случае космогония избы была бы полной. В глубине северных земель обнаружилось нечто подобное, только, пожалуй, ещё более значительное, статистически надёжно продублированное не один раз.

В непосредственной близости от печного столба, между пирожным брусом и матицей, исследователям встретился (почему-то никому дотоле не встречался) резной элемент достаточно ясного, и даже символического смысла.

Трёхчастность подобных изображений трактуется одним из современных авторов так: верхняя полусфера – это высшее духовное пространство (чаша «небесных вод»), вместилище багодати; нижняя – небесный свод, покрывающий Землю – наш видимый мир; среднее звено – узел, вентель, место расположения богов, контролирующих поступление благодати в наш нижний мир.

Кроме того, легко представить его как верхнюю (перевёрнутую) и нижнюю Берегиню, Бабу, Богиню с поднятыми руками. В среднем звене прочитываются привычные конские головы – символ солнечного движения по кругу.

Резной элемент стоит на пирожном брусе и именно подпирает матицу.

Таким образом, в верхнем уровне избяного пространства, в центре старинной русской избы , в самом значимом, ударном месте, мимо которого не пройдёт ни один взгляд, воочию воплощено недостающее звено – связь Мирового Древа (печного столба) и небесной сферы (матицы), причём связь в виде сложного глубоко-символичного скульптурно-резного элемента. Надо отметить, что он располагается сразу на двух внутренних границах избы – между обжитым относительно светлым низом и чёрным «небесным» верхом, а также между общей семейной половиной избы и запретным для мужчин священным алтарем – бабьим и печным кутами.

Именно благодаря этому запрятанному и очень вовремя нашедшемуся элементу можно выстроить ряд взаимодополняющих архитектурно-символических образов традиционных крестьянских культурных объектов и сооружений.

По своей символической сути все эти объекты – одно и то же. Однако, именно старинная русская изба – самый полный, самый развитой, самый углублённый архитектурный феномен. И теперь, когда, кажется, она полностью забыта и надёжно похоронена, снова настаёт её время. Настаёт Время Русского Дома – в буквальном смысле.

Курная изба

Надо заметить, что высшим образцом материальной народной культуры исследователями признаётся именно курная (чёрная, рудная) русская изба, в которой дым при топке печи поступал непосредственно в верхнюю часть внутреннего объёма. Высокий потолок трапециевидной формы позволял находиться в избе во время топки. Дым выходил из устья печи прямо в комнату, стелился по потолку, а затем опускался до уровня полок-воронцов и вытягивался через волоковое окошко, прорубленное в стене, соединенное с деревянным дымником.

Причин долгого бытования рудных изб несколько, и прежде всего, климатические условия — большая влажность местности. Открытый огонь и дым из печи пропитывали и просушивали стены сруба, таким образом, происходила своеобразная консервация древесины, поэтому век черных изб более длительный. Курная печь хорошо обогревала помещение и не требовала много дров. Была она удобна и для ведения хозяйства. Дым просушивал одежду, обувь и рыболовные сети.

Курная печь хорошо обогревала помещение и не требовала много дров. Была она удобна и для ведения хозяйства. Дым просушивал одежду, обувь и рыболовные сети.

Переход на белые печи принёс вслед за собой невосполнимую утрату в устройстве всего комплекса значимых элементов русской избы: понизился потолок, повысились окна, стали пропадать воронцы, печной столб, голбец. Единый зонированный объём избы начал дробиться на функциональные объёмы-комнаты. Исказились до неузнаваемости все внутренние пропорции, внешний вид и постепенно старинная русская изба прекратила своё существование, превратившись в сельский дом с интерьером, приближенным к городской квартире. Вся «пертурбация», фактически – деградация, произошла лет за сто, начавшись в XIX веке и завершившись к середине XX века. Последние курные избы, по нашим сведениям, переделывались в белые после Великой Отечественной войны, в 1950-е годы.

А как же быть теперь? Возврат к действительно курным избам возможен лишь как результат всемирной или национальной катастрофы. Однако, вернуть всю образно-символическую структуру избы, насытить ею русский загородный дом – можно и в условиях технического прогресса и всё увеличивающегося благосостояния «россиян»…

Однако, вернуть всю образно-символическую структуру избы, насытить ею русский загородный дом – можно и в условиях технического прогресса и всё увеличивающегося благосостояния «россиян»…

Для этого, собственно, надо лишь начать просыпаться ото сна. Сна, навеянного на элиту нашего народа как раз тогда, когда сам народ творил шедевры своей культуры.

По материалам журнала «Родобожие №7

Родные пенаты, в которых наши предки рождались, в которых проходила жизнь рода, в которых умирали…

Название исконно русского деревянного дома происходит из древнерусского «истьба» , что означает «дом, баня» или «истобка» из «Повести временных лет…». Древнерусское наименование деревянного жилища уходит корнями в праславянское «jьstъba» и считается заимствованным из германского «stubа» . В древненемецком «stubа» означала «теплое помещение, баня».

Еще в «Повести временных лет…» летописец Нестор пишет о том, что славяне жили родами, каждый род на своем месте. Уклад жизни был патриархальный. Род представлял собой проживание нескольких семей под одной крышей, связанных кровными узами и властью единого родоначальника — главы семейства. Как правило, род представлял собой старших родителей — отца и мать и их многочисленных сыновей с женами и внуками, которые жили в одной избе с единым очагом, все вместе работали и повиновались старший брат младшему, сын отцу, а отец деду. Если род был слишком большим, не хватало места на всех, то изба с теплым очагом прирастала дополнительными пристройками — клетями. Клеть — неотапливаемое помещение, холодная изба без печи, пристройка из сруба к основному, теплому жилищу. В клетях жили молодые семьи, но очаг оставался единым для всех, на нем готовилась общая на весь род пища — обед или ужин. Огонь, который разжигался в очаге был символом рода, как источник семейного тепла, как место, у которого собиралась вся семья, весь род для решения самых важных жизненных вопросов.

Уклад жизни был патриархальный. Род представлял собой проживание нескольких семей под одной крышей, связанных кровными узами и властью единого родоначальника — главы семейства. Как правило, род представлял собой старших родителей — отца и мать и их многочисленных сыновей с женами и внуками, которые жили в одной избе с единым очагом, все вместе работали и повиновались старший брат младшему, сын отцу, а отец деду. Если род был слишком большим, не хватало места на всех, то изба с теплым очагом прирастала дополнительными пристройками — клетями. Клеть — неотапливаемое помещение, холодная изба без печи, пристройка из сруба к основному, теплому жилищу. В клетях жили молодые семьи, но очаг оставался единым для всех, на нем готовилась общая на весь род пища — обед или ужин. Огонь, который разжигался в очаге был символом рода, как источник семейного тепла, как место, у которого собиралась вся семья, весь род для решения самых важных жизненных вопросов.

В древности избы были «черными» или «курными». Такие избы топились печами без дымохода. Дым при топке выходил не через дымоход, а через окно, дверь или дымницу в кровле.

Такие избы топились печами без дымохода. Дым при топке выходил не через дымоход, а через окно, дверь или дымницу в кровле.

Первые белокурные избы, согласно археологическим данным, появились на Руси в XII веке. Сначала в таких избах с печью и дымоходам жили богатые, состоятельные крестьяне, постепенно традицию строительства избы с печью и дымоходом стали перенимать все крестьянские сословия и уже в XIX веке редко можно было встретить черную избу, разве что только бани. по-черному на Руси строили вплоть до ХХ века, достаточно вспомнить известную песню В.Высоцкого «Банька по-черному»:

«…Топи!

Ох, сегодня я отмоюсь добела!

Кропи,

В бане стены закопченые кропи.

Топи,

Слышишь? Баньку мне по-черному топи! «….

По количеству стен в избе, деревянные дома подразделялись на четырехстенки, пятистенки, крестовики и шестистенки.

Изба-четырехстенка — простейшее строение из бревен, дома из четырех стен. Такие избы строились иногда с сенями, иногда без них. Крыши в таких домах были двухскатные. В северных территориях к избам-четырехстенкам пристраивали сени или клети, чтобы морозный воздух зимой не попадал сразу в теплое помещение и не охлаждал его.

Такие избы строились иногда с сенями, иногда без них. Крыши в таких домах были двухскатные. В северных территориях к избам-четырехстенкам пристраивали сени или клети, чтобы морозный воздух зимой не попадал сразу в теплое помещение и не охлаждал его.

Изба-пятистенка — сруб дома с пятой капитальной поперечной стеной внутри сруба, самый распространенный вид избы на Руси. Пятая стена в срубе дома делила помещение на две неравные части: большая часть была горницей, вторая служила либо сенями, либо дополнительной жилой частью. Горница служила основным помещением, общим для всей семьи, здесь была печь — сущность семейного очага, которая обогревала избу во время суровых зим. Горница служила и кухней, и столовой для всей семьи.

Изба-крестовик — это бревенчатый сруб с внутренними поперечными пятой и продольной шестой стенами. Крыша в таком доме чаще всего была четырехскатная (если по-современному — вальмовая), без фронтонов. Разумеется, избы-крестовики строили большего размера, чем обычные пятистенки, для больших семей, с отдельными помещениями, разделенных капитальными стенами.

Изба-шестистенка — это то же, что и изба-пятистенка, только с двумя поперечными, параллельными друг другу пятой и шестой капитальной стеной из бревна.

Чаще всего избы на Руси строились с двором — дополнительными хозяйственными деревянными помещениями. Дворы в доме делились на открытые и закрытые и располагались в стороне от дома или вокруг него. В средней полосе России чаще всего строили дворы открытые — без общей крыши. Все хозяйственные постройки: сараи, хлевы, конюшни, амбары, дровенники и т.д. стояли поодаль от избы.

На севере же строили дворы закрытые, под общей крышей, и выстеленными из дерева панелями на земле, по которым можно было перемещаться из одной хозяйственной постройки в другую, не боясь попасть под дождь или снег, территорию которой не обдувало сквозным ветром. Крытые единой крышей дворы примыкали к основной жилой избе, что позволяло в суровые зимы или дождливые осенне-весенние дни, попасть из теплой избы в дровенник, хлев или конюшню, не рискуя быть подмоченным дождем, обсыпанным снегом или быть обветренным уличными сквозняками.

При строительстве новой избы наши предки соблюдали правила, выработанные веками, ведь возведение нового дома — это знаменательное событие в жизни крестьянской семьи и все традиции соблюдались до мелочей. Одним из главных заветов предков был выбор места для будущей избы. Новая изба не должна строиться на месте, где когда-то было кладбище, дорога или баня. Но в то же время желательно было, чтоб место для нового деревянного дома уже было обжитым, где проходила жизнь людей в полном благополучии, светлым и на сухом месте.

Основное требование к строительному материалу было одинаковым — сруб рубился из : из сосны, ели или лиственницы. Будущий дом из сруба ставился , в первый год сруб отстаивался, а на следующий сезон отделывался и в новый деревянный дом с печкой заселялась семья. Ствол хвойных деревьев был высоким, стройным, хорошо поддавался обработке топором и в то же время был прочным, стены из сосны, ели или лиственницы хорошо сохраняли тепло в доме зимой и не нагревались летом, в жару, сохраняя приятную прохладу. Одновременно выбор дерева в лесу регламентировался несколькими правилами. Например, нельзя было вырубать больные, старые и высохшие деревья, которые считались мертвыми и могли, по поверьям, принести в дом болезни. Нельзя было вырубать деревья, росшие на дороге и у дорог. Такие деревья считались «буйными» и в срубе такие бревна, по поверью, могут выпадать из стен и придавливать хозяев дома.

Одновременно выбор дерева в лесу регламентировался несколькими правилами. Например, нельзя было вырубать больные, старые и высохшие деревья, которые считались мертвыми и могли, по поверьям, принести в дом болезни. Нельзя было вырубать деревья, росшие на дороге и у дорог. Такие деревья считались «буйными» и в срубе такие бревна, по поверью, могут выпадать из стен и придавливать хозяев дома.

Подробно о строительстве деревянных домов на Руси можно почитать в книге , написанной в начале 20 века известным русским архитектором, историком и исследователем русского деревянного зодчества М.В.Красовским. В его книге собран грандиозный материал по истории деревянного зодчества на Руси с самых древних времен и до начала 20 века. Автор книги изучил развитие древнейших традиций в строительстве деревянных строений от жилых построек до церковных храмов, изучил приемы строительства языческих деревянных храмов и капищ. Обо всем этом М.В.Красовский написал в своей книге, оформив ее рисунками с пояснениями.

К ак сильно влечет нас путешествие. Как хочется уехать подальше от городской суеты. Чем дальше место, тем оно таинственнее и притягательнее. Глухие урочища и заброшенные деревни манят старыми полуразрушенными храмами, древними каменными плитами. Прикосновением к истории наших далеких предков…

Но сорваться с места и уехать в дальние леса удается не всегда. Часто надо просто поехать на дачу, срочно вскопать грядки, отвезти родителей и детей с множеством громоздких вещей и так далее и тому подобное. И, кажется, что для таинственных путешествий очередные выходные потеряны. А как жаль…

Но на самом деле это не так, надо только уметь смотреть по сторонам. Даже не столько смотреть, сколько видеть. И тогда привычная дорога, примелькавшаяся и изъезженная, словно через дверной глазок откроет вам невероятные сокровища, огромный пласт древнейшей культуры и истории наших далеких предков. Именно так случилось и со мной, когда однажды, в привычной картине проступила удивительная находка, увлекшая меня в интереснейшее путешествие.

Проезжая вдоль домов, выстроившихся по дороге, невольно вглядываешься и, дабы не скучать, ищешь в них отличительные черты. Вот тут сделали модный нынче сайдинг и закрыли под безликим пластиком старые бревна. Вот новый кирпичный дом за высоким забором. Вот еще один, побогаче, с коваными решетками на окнах. Но все это обыденный, безликий пейзаж. И вот взгляд останавливается на старой избушке, которая смотрится несколько убого на фоне соседних каменных домов. И что-то в ней есть такое, что заставляет остановиться, что-то осмысленное, как будто видишь лицо, живое и выразительное.

Наличник. Дмитрова Гора. Дом с фигурными берегинями и светелка.

(фот. Филиппова Елена)

Наличники на окнах , вот что остановило взгляд. Резные, разных цветов, с простыми и замысловатыми узорами. И в каком бы состоянии дом не находился, часто видишь — за наличниками его хозяин следит в первую очередь. Смотришь, избенка покосилась, но наличники-то свежевыкрашенные! Наличники на окне — словно лицо дома, его визитная карточка. Они делают каждый дом не похожим на своих соседей.

Они делают каждый дом не похожим на своих соседей.

Что же заставило в старину русского крестьянина, загнанного нелегкой жизнью в утилитарность своего бытия, уделять столь трепетное внимание к таким непрактичным мелочам, как резьба на доме и наличники в частности?

Дерево испокон веков играло в жизни русского человека огромную роль. Многочисленные верования, связанные с деревом имеют глубокие корни. Привычная нам береза, негласно считающаяся символом России, когда-то была тотемным деревом восточных славян. Не оттуда ли досталась нам память о своем священном дереве и такая непонятная любовь к нему?

Считалось, что дерево сохраняло свои магические силы при любой обработке и могло передавать их мастерам-плотникам. У плотников были свои поверья и приметы, дошедшие до нас в народных сказках и деревенских историях. У каждого дерева была собственная сила, и не всякое дерево можно было использовать для строительства дома. К примеру, нельзя было брать для строительства домов деревья, растущие на перекрестках и на заброшенных старых дорогах.

Вид на Медведеву Пустынь со стороны Тверского берега.

Символ дерева, изначально полностью языческий, органично вписался в систему христианских представлений о мире. Священными могли быть и целые рощи и отдельные деревья — на таких деревьях находили явленные чудотворные иконы.

Вера в священную силу дерева не исчезла с течением времени, она изменялась, вплетаясь в сознание человека, и дошла до нас в виде домовой резьбы. Наличник на окне в русской избе — это материализованные магические заклинания, уходящие корнями в глубокую древность. Сможем ли понять смысл этих заклинаний?

Вслушайтесь в это слово: «наличник» — «находящийся на лице». Фасад дома — это его лицо, обращенное к внешнему миру. Лицо должно быть умытым и красивым. Но внешний мир не всегда добр и, порой, от него надо защищаться. Двери и окна — это не только выход наружу, это возможность попасть внутрь. Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье сытость и тепло, безопасность и здоровье. Как он мог это сделать? Один из способов защиты — окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы.

Как он мог это сделать? Один из способов защиты — окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы.

Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней выделяются отдельные повторяющиеся образы. Самое интересное, что эти же образы можно найти в русской народной вышивке. Полотенца и рубахи, подготовленные для рождения ребенка, свадьбы или похорон, имели для наших предков огромное значение и были частью ритуалов. Чтобы ребенок был здоров, семья крепка и богата, женщина плодовита, необходимо было оградить их магическими заклинаниями. Именно эти заклинания и прорисованы в узорах вышивальщиц.

Петушки на фронтоне

(фот. Филиппова Елена)

Но если это так, значит и узоры на наличниках несут в себе ту же магическую силу?

Язычество русской деревни, тесно переплетенное с православным христианством, не явилось следствием темноты и необразованности русского крестьянина. Просто, в отличие от горожанина, он жил настолько тесно с окружающей его природой, что ему пришлось научиться с ней договариваться. Упрекать крестьян в отходе от православия наивно. Уж кто-то, а они сохранили его в большей степени. Наоборот, это мы, городские жители потеряли ту важную архаичную связь с матушкой-природой, на которой и строится вся жизнь за пределами города.

Просто, в отличие от горожанина, он жил настолько тесно с окружающей его природой, что ему пришлось научиться с ней договариваться. Упрекать крестьян в отходе от православия наивно. Уж кто-то, а они сохранили его в большей степени. Наоборот, это мы, городские жители потеряли ту важную архаичную связь с матушкой-природой, на которой и строится вся жизнь за пределами города.

Что было одним из самых важных событий в жизни наших древних предков? Наверное, рождение. И женщина-мать должна была стать главной фигурой.

Фигурка с раскинутыми руками и ногами — фигурка женщины, дарующей жизнь, олицетворяющая женское начало, один из самых частых образов, занимающих важное место, как и на старых вышивках, так и на резных наличниках. Одно из ее имен — берегиня.

Очень интересно искать фигурки берегинь в резных узорах: иногда она определяется очень четко, а иногда так сильно искажена, что выглядит как удивительное переплетение цветов и змей. Но в любом случае ее можно узнать — центральная симметрия фигурки, голова, раскинутые руки и ноги.

Стилизованные фигурки берегинь, разные вариации одной темы

Еще один важный символ магических знаков наших предков — это солнце. Солнечный круг изображался в разных видах, можно найти восход и заход солнца. Все знаки, имеющие отношение к ходу солнца, к его положению на небосводе, называются солярными и считаются очень сильными, мужскими знаками.

Восходящее и заходящее солнце

(фот. Филиппова Елена)

Без воды нет жизни, от нее зависит урожай и, как следствие, жизнь и благосостояние семьи. Воды бывают небесными и подземными. И все эти знаки есть на наличниках. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам — это все знаки воды, дающей жизнь всему живому на земле.

Не оставлена без внимания и сама земля, дарующая человеку урожай. Знаки аграрной магии, пожалуй, самые простые, одни из самых распространенных. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные полосы — так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле.

Наличник. Город Конаково Тверской области. Змеиный узор. Дом перевезен из города Корчева в 1936 г.

(фот. Филиппова Елена)

А сколько звериных мотивов можно найти на наших окошках! Дух захватывает от коней и птиц, змей и драконов. Каждый образ имел свое значение в магическом мире древних славян. Отдельное место в звериных мотивах занимают змеи, тесно связанные с понятием воды, а значит и плодородия. Культ змей-хранителей, ужей-господариков, имеет глубокие корни и заслуживает отдельного рассказа.

Чудо-юдо

(фот. Филиппова Елена)

Все эти узоры и образы когда-то имели определенный смысл, являясь по своей сути охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. Но со временем они утратили для нас магическое значение и суть их забыта. Древние архаичные узоры превратились в декоративные элементы, разбавленные современным орнаментом, не связанным с прошлым их смыслом. Прочесть эти орнаменты, понять их глубинный смысл и разгадать магические заклинания уже практически невозможно. Именно поэтому они так к себе манят…

Прочесть эти орнаменты, понять их глубинный смысл и разгадать магические заклинания уже практически невозможно. Именно поэтому они так к себе манят…

Согласно некоторым русским народным преданиям, человеку окно подарил Ангел. Дело было так.

Первые дома, которые строили люди, были без окон. Одна женщина, чтобы осветить свой дом, стала бегать с решетом со двора в дом, надеясь в решете принести солнечный свет. Тогда к ней явился ангел и сказал: «Вот дурная баба!», взял топор и прорубил в стене окно.

Женщина ответила: «Все это хорошо, но теперь у меня в доме будет холодно». Ангел пошел на реку, поймал рыбу и ее пузырем затянул проем окна. В избе стало светло и тепло. С тех пор люди строят свои дома с окнами.

При первом знакомстве с этой красивой легендой у меня возник странный вопрос: сколько же рыб понадобилось, чтобы затянуть их пузырями одно окно?

Но оказалось, что привычные нам окна в избах появились относительно недавно, лишь в 18 веке. И то, поначалу в доме было только одно такое окно, называлось оно красным. В красное окно вставлялось стекло, у него были рама и ставни.

В красное окно вставлялось стекло, у него были рама и ставни.

А что же тогда прорубил ангел?

Самые первые окошки были очень простыми и небольшими по размеру, назывались они волоковыми окнами. Такое окно прорубалось в двух смежных бревнах и изнутри закрывалось дощечкой-задвижкой. Окно было маленькое, чтобы его открыть, нужно было отодвинуть задвижку. Считается, что от слова «волочить» и пошло название волоковое окно.

Волоковое окошко в Истринском музее деревянного зодчества.

(фот. Филиппова Елена)

Начиная с 19 века, когда стекольное производство в России стало распространенным, красные окна повсеместно заменили древние волоковые окошки.

Но и сейчас их можно найти в деревнях, на хозяйственных постройках, в амбарах и скотных дворах. Присмотритесь, вдруг найдете ангельское окошко там, где и не ждали.

Но как же так? Если красные окна появились только в 18 веке, то как на наличники могли попасть архаичные магические знаки? Значит все наши умозаключения вот так легко рушатся?

А вот и ничего подобного. На наличники красных окон были перенесены древние традиции, сохранившиеся в домовой резьбе. Подзоры на крышах домов, причелины (доски по краям избы), все они несли и сейчас несут на себе те же знаки, что мы читаем и на наличниках. Да и кто сказал, что волоковые окошки не защищались от нечистой силы?

На наличники красных окон были перенесены древние традиции, сохранившиеся в домовой резьбе. Подзоры на крышах домов, причелины (доски по краям избы), все они несли и сейчас несут на себе те же знаки, что мы читаем и на наличниках. Да и кто сказал, что волоковые окошки не защищались от нечистой силы?

Например, в Кижах сохранилось, по крайней мере одно, очень и очень старое волоковое окошко, украшенное резным солнечным диском. Наличник на волоковом окошке есть и в Нижегородском музее-заповеднике деревянного зодчества.

Музей деревянного зодчества на Щёлоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Дом Пашковой, середина 19 века.

(фот. Бобылькова Ирина)

В музеях бережно хранится деревянная посуда, прялки, резные ковши и гребни. А резных наличников практически нет. Единичные и не очень старые экземпляры — максимум, что можно найти.

Ответ удивительно прост. Когда люди переходили из дома в дом, они брали с собой прабабушкину прялку, но не забирали наличники с окон. Когда приходилось спасать дом от пожара, уж точно никто не отдирал старые доски. И резные наличники с магическими символами умирали вместе с домом. Такова жизнь. Положение изменилось не более двухсот лет назад, с появлением первых собирателей древностей и создателей музеев.

Когда приходилось спасать дом от пожара, уж точно никто не отдирал старые доски. И резные наличники с магическими символами умирали вместе с домом. Такова жизнь. Положение изменилось не более двухсот лет назад, с появлением первых собирателей древностей и создателей музеев.

Дома в старину русские плотники не строили, а рубили. Именно этот термин встречается в архивных документах и древних летописях. Рубили избы, храмы и целые города, мастерски используя для этого топор. Такой инструмент как пила пришел в Россию из Европы только в 18 веке при Петре I.

Однако это вовсе не значит, что русские мужики были такими темными. Уж в чем-чем, а в плотницких делах им не было равных. Дело в том, что при рубке дерева топором его волокна как бы сминаются, закрывая поры от губительной для деревянной постройки влаги. А при обработке пилой, волокна, наоборот, раздираются и легко пропускают влагу внутрь дерева.

Но при Петре I встает иная задача — строить очень быстро. Задачу эту нельзя было решить топором.