Прялочки расписные, да резные… | Журнал Ярмарки Мастеров

«От кикиморы не дождешься пряжи». Вдруг захотелось мне разместить свою коллекцию фотографий прялок. Как они расписаны, да вырезаны! Диво! Живые и душевный, строгие и статные. Только учись и вдохновляйся! Приглядитесь как подобраны цвета, какие формы (снова я о своем). И менного текста) Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные, расписные, гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России!Предлагаю подборку прялочек из разных уголков России-Матушки. Все они хороши по своему.

Глазу приятно и сердцу любо! Смотрим и дивимся умениям предков, их чувству цвета, ритма, формы…

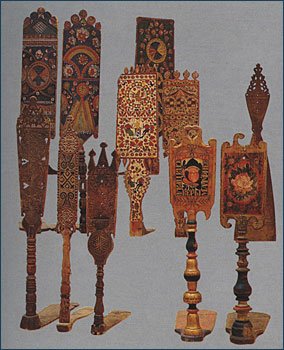

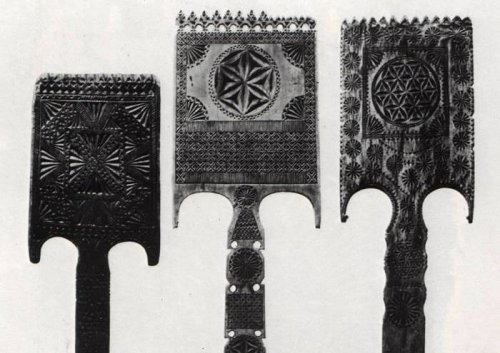

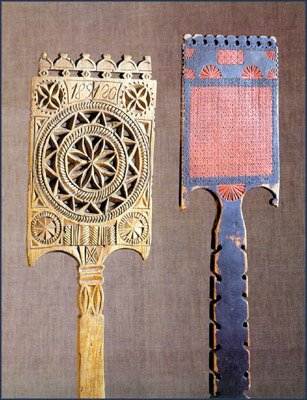

Прялки. Начало 20 века.Вельский, Вологодский уезды. Резьба по дереву, роспись. Мастера Русского Севера.

Прялки. 19 — начало 20 века. Вельский, Вологодский, Тотемский, Грязовецкий уезды. Резьба по дереву, роспись. Мастера Русского Севера.

Прялки были двух типов: с гребнем и с лопастью.Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями – на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.

Прялки-гребни были разборные и состояли из двух деталей, самого гребня и донца (гузно, подгузок, дно) куда он вставлялся.

Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» – эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана.А прялки с лопастью – лопаской, личиной, головкой, пером – по-разному называли верхнюю часть таких прялок – были разборными или, что встречается чаще, сделанными из цельного куска сосны или ели с корневищем так, чтобы сразу получался и подгузок, и лопаска. Поэтому такие прялки назывались «копылками», «корневухими».

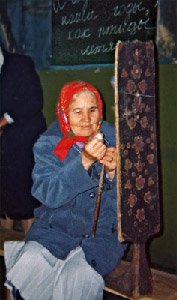

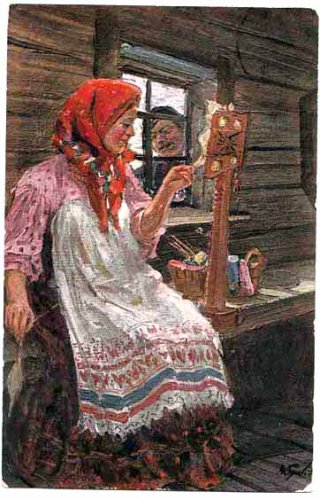

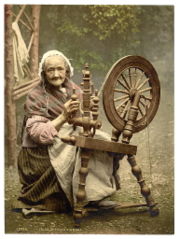

Прясть и готовить себе приданое девушка начинала уже с 6 – 8 лет.Веретена с напряденными нитками – мочками пряхи складывали в специальную коробку – мочесник. Стенки его были расписаны также нарядно, как и сама прялка. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, – веселые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением, играми и плясками (см. рис.). Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.

Прялки 19 века. Вологодская область

Интересно. Обрядовое ткачество.Если на нити (читай – на прямом течение силы/жизни/энергии) завязывался узелок, это изменяло заданное течение. В одних случаях узелки на нитях могли выступать в качестве оберегов от болезней и вреда, в других – наоборот, свидетельствовать о наведении порчи (например, при родах). Спутывая или перекручивая нить – по аналогии переносили действие на жизнь человека, спутывая, сбивая, либо наоборот — выпрямляя. Создавая изделие, вместе в нитью вплетали свои желания, посулы, мечты. Умельцы вязания узелков на нити с целью изменения жизни/события назывались наузниками, а сами колдовские узелковые нити — наузами.Колдовская нить прялась ради изменения (коррекции) судьбы, т.е. изменения чего-то в настоящем и будущем. Однако иногда чтобы изменить будущее, надо вернуться назад, в прошлое – в обрядовом ткачестве это выполняется кручением нити против часовой стрелки (т.е. открываются запирающие барьеры, пряха оказывается в потоке времени). В этот момент она создает новый посыл/желание, и вплетает его в ткань овеществленной реальности.

Источники

тут тут и яндекс

Конспект урока «Рисование русской прялки»

Рисование русской прялки.

Цели и задачи уроков: ознакомление с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству и традициям своего народа.

Оборудование и материалы: цветные фотографии старинных русских прялок.

1.Организационный момент.

2.Беседа о росписи русской прялки.

3.Выполнение рисунка прялки в карандаше.

4.Выполнение работы в цвете (8 урок).

5.Подведение итогов урока.

Ход урока.

Проверка готовности учащихся к уроку.

Беседа о росписи русской прялки.

Прялка — удивительный образец неразрывного соединения художественного творчества с трудом. Ни одно орудие труда не получило столь разнообразные формы и не украшалось с такой любовью, как прялка. Значение прядения было так велико, что ещё в в глубокой древности, как и ткачество оно стало символом женского труда и имело своих покровителей.

Народ поэтизировал труд пряхи. О ней поётся в песнях, лирических и шуточных. Её образ появляется и в лубке, и в игрушке, в росписях, где сцена прядения изображается такой же торжественной как чаепитие и праздничное катание. Образ труженицы-пряхи нашёл отражение не только в народном творчестве, но и в произведениях писателей и поэтов.

Прялка была верной спутницей русской крестьянки на протяжении всей её жизни. Прялка была не только орудием труда, но и произведением искусства: её украшали резьбой или росписью. Часто прялка была подарком. Жених дарил прялку невесте, отец – дочери, муж – жене. И каждый хотел сделать подарок на радость и удивление. Здесь творческая фантазия не знала границ. Красивая прялка передавалась по наследству от матери к дочери, от бабушки к внучке.

Прядение и ткачество были самыми трудоёмкими из всех видов работ, падавших на плечи крестьянки. Почти пять месяцев в году, с ноября по март, проводила она за прялкой:

«В избушке, распевая, дева

Прядёт, и, зимний друг ночей,

писал А.С.Пушкин.

Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно – кудель – привязывалось к верхней части прялки – лопасти, а на сиденье прялки – донце, — установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая её при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь сильнее – она оборвётся, а чуть слабее – будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала её на веретено и повторяла всю операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более 300 метров пряжи. А чтобы получить хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не менее 20 тысяч метров пряжи! Поэтому прясть готовить себе приданое девушка начинала уже с 6-8 лет.

Веретёна с напрядёнными нитками – мочками – пряхи складывали в специальную коробку – мочесник. Стенки его были также нарядно расписаны, как и прялки. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, — весёлые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась с пением, играми и плясками. Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла её на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.

Из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет вой неповторимый характер.

Типы прялок сложились в далёкие времена. На каждой сравнительно небольшой территории была своя форма прялки, свои приёмы украшения.

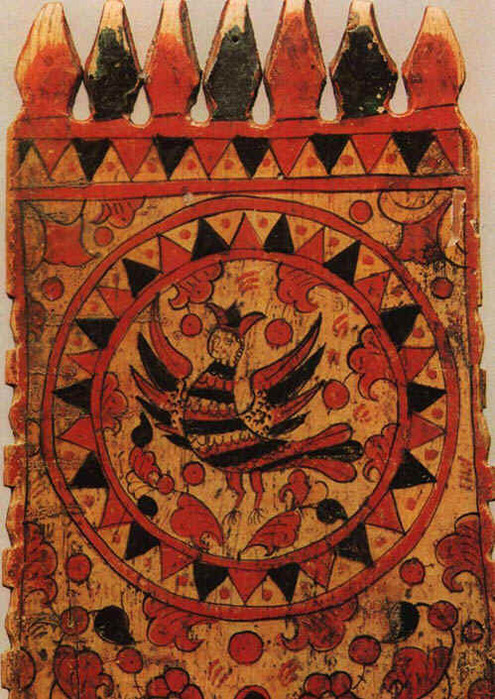

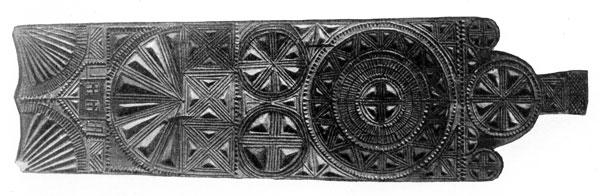

Прялки Русского Севера (Вологодская, Архангельская области) славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звёзд, земли, водной стихии – круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

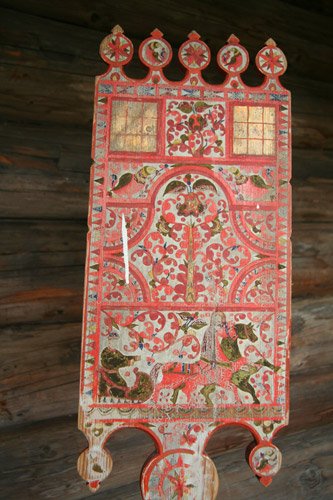

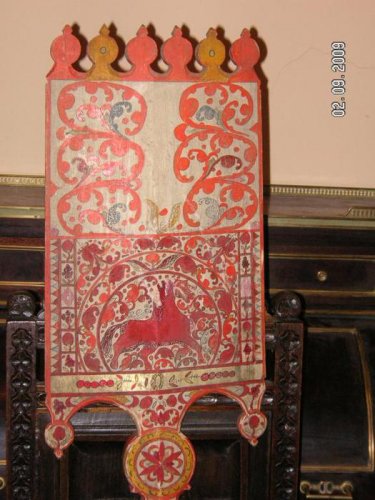

Северодвинская расписная прялка отличается многоцветной росписью. Такие прялки создавались в сёлах, разбросанных по берегам реки Северной Двины. Лопасть ножку с обеих сторон покрывает вьющийся растительный узор из веточек с ягодами, листиками и широко раскрытыми чашечками цветов. Роспись выполнена на светлом фоне. Киноварно-красная краска преобладает. В причудливом узорочье орнамента как бы потонули бытовые сценки: здесь и пряхи за прялками, и выезд на тройке, семейное чаепитие. А рядом с людьми и их повседневными занятиями фантастические существа: вещие птицы Сирины, сражающиеся друг с другом львы и единороги, красные, зелёные и золотые кони. Соединив сказку с былью, живописец придал окружающей жизни волшебный оттенок, в красочной росписи, сказочных персонажах воплотил свои мечты о прекрасном, о счастье. Видимо, поэтому на волшебных растениях одновременно зреют ягоды и распускаются цветы, а над всеми героями сценок царит легендарная птица счастья – Сирин.

2.Выполнение рисунка прялки в карандаше.

На доске необходимо показать порядок выполнения работы.

А)-наметить общие размеры изображения.

Б)-показать очертания лопасти и донца прялки

В)-прорисовать конкретнее форму лопасти.

Г)-убрать линии построения

Д)-простым карандашом нанести узор.

3.Выполнение работы в цвете (2-й урок).

Обратить внимание на порядок работы. Если фон светлый – нужно сначала закрасить его, если же тёмный – то вначале выполняются узоры, и после высыхания краски осторожно закрашивается фон.

4.Подведение итогов урока.

Наиболее целесообразно провести выставку работ учащихся в классе.

Как нарисовать русскую прялку поэтапно карандашом 5 класс? Где найти МК?

Прялка играла важную роль в русском хозяйстве, с помощью прялки хозяйки пряли из волокон нити, а затем делали из них ткани.

Прежде чем начать рисовать прялку, давайте познакомимся с её основными элементами. Прялка стоит на части, которая называется донцем.

За ней возвышается стойка.

Далее по бокам расположились детали, которые называются серёжки.

Потом идёт лопаска и маковка.

Следует упомянуть, что в разных районах детали прялки могли называть по-разному.

Нарисуем русскую прялку поэтапно.

Начнём рисунок с того, что наметим вертикальную ось, затем горизонтальными линиями обозначим габариты всех основных частей прялки.

Далее с помощью прямых линий строим отдельные части прялки, её ножку, донце, лопаску. Следующий шаг предполагает работу над деталями.

Сначала определим общее очертание детали, затем изобразим орнаменты и рисунки внутри прялки.

Можно нарисовать русскую прялку поэтапно и намного проще, не показывая донце и изображая её форму в виде прямоугольника.

Некоторые прялки украшались резьбой по дереву, другие же расписывались в различных техниках.

Смотрите пример ниже.

Ниже даны шаблоны рисунка прялки, которые можно скачать и затем самостоятельно заполнить орнаментами.

Рисунок русской прялки можно использовать для сообщения, для выполнения проекта в третьем, четвёртом и пятом классах.

Русские прялки и обрядовость связанная с прядением » Перуница

Северодвинская прялка

Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России!

Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряхе, в полном смысле скрашивал бесконечный монотонный труд. Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених — невесте, муж — жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа «Кого люблю того дарю», советы, поучения: » Пряди, прялку береги, за отца бога моли». Или вот такое: «Пряди, моя пряха, пряди нелениса» или тут же можно было прочесть лукавый ответ: «Я бы рада пряла, меня в гости звали» (орфография сохранена).

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок.

Надо сказать, что прялочные поверхности не так уж и простые: и «башенки» сверху, и «серьги внизу, и бока резные, и стояк с «яблоком».

Грязовецкие прялки

Именно эта обманчивость подводит многих начинающих художников. Особенно, если стараются повторить какой -нибудь образец росписи, взятой из книжной иллюстрации — фрагмента. Эта «точная копия», перенесенная на доску, часто становится чуть ли не пародией.

И все потому, что горе-художник не видел всего образца. Поэтому очень важно посещать музеи и выставки, осматривать предметы со всех сторон.

Это, кстати, поможет и тем, кто судит народное искусство как в некотором роде примитивное, неаккуратное, небрежное и тем самым прощает эти огрехи себе. Когда видишь большую поверхность прялки в натуре, во всех ракурсах, то мыслей о неточностях и небрежностях уже не возникает, а восхищенно думаешь:»Дорасти бы до такой простоты!»

А сейчас познакомимся с устройством прялок.

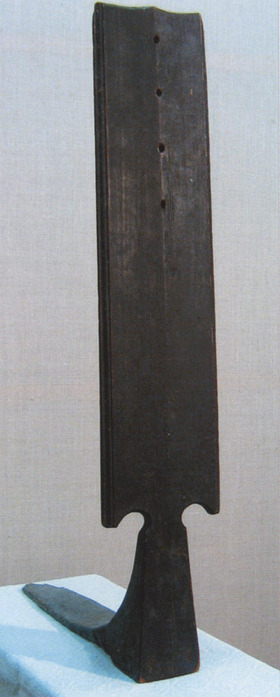

Они были двух типов: с гребнем и с лопастью.

Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями — на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» — эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана.

Прялки. Кистевая роспись

Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

Прялки 19 века. Вологодская область

Прялки-гребни были разборные и состояли из двух деталей, самого гребня и донца (гузно, подгузок, дно) куда он вставлялся.

На нижней Вычегде существовала иная роспись. На лопасти прялок по киноварному, или ярко-синему фону наносился сложный растительный орнамент в виде букетов роз с пышными распустившимися цветами и зеленой листвой. Растительные мотивы наносились красным, голубым, желтым цветом с тонировкой более светлых тонов и контурной черной обводкой некоторых деталей.

Как раз такими и были городецкие прялки со знаменитыми расписными донцами.

Кажется, зачем же было так стараться над росписью, которая никому не будет видна под сидящей пряхой? Ан нет, представьте только, до чего же было красиво такое украшение (картина!) на бревенчатых стенах избы, куда его вешали, пока пряха бездействовала!

Прялки с лопастью — лопаской, личиной, головкой, пером — по-разному называли верхнюю часть таких прялок — были разборными или, что встречается чаще, сделанными из цельного куска сосны или ели с корневищем так, чтобы сразу получался и подгузок, и лопаска. Поэтому такие прялки назывались «копылками», «корневухими».

Прядение и ткачество были самыми трудоемкими из всех видов работ, падавших на плечи крестьянки. Почти пять месяцев в году, с ноября по март, проводила она за прялкой.

«В избушке, распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней» —

Писал Александр Сергеевич Пушкин.

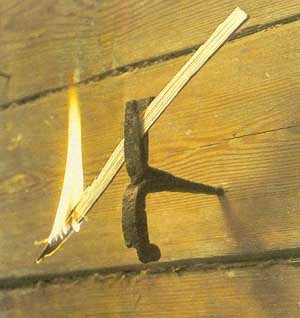

Работа пряхи часто продолжалась за полночь, и приходилось пользоваться лучиной, вставив ее в светец, рядом с которым (в противопожарных целях) стояла бочка с водой. На лавку рядом ставили лукошко с клюквой. Потому что кислая клюква способствовала выделению слюны, которой пряха время от времени смачивала нить.

«Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно — кудель — привязывалось к верхней части прялки — лопасти, а на сиденье прялки — донце, установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая ее при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь, сильнее — она оборвется, а чуть слабее — будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала ее на веретено, и повторяла всю операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более трехсот метров пряжи. А чтобы получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не менее 20 тыс. метров пряжи!

Поэтому прясть и готовить себе приданое девушка начинала уже с 6 — 8 лет.

Веретена с напряденными нитками — мочками пряхи складывали в специальную коробку — мочесник. Стенки его были расписаны также нарядно, как и сама прялка. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, — веселые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением, играми и плясками (см. рис.). Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.

Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет свой неповторимый характер.

Типы прялок сложились в далекие времена. На каждой сравнительно небольшой территории была своя форма прялки, свои приемы украшения.

Прялки Русского Севера (Вологодская, Архангельская области) славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии — круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

Пряла лен, пряла лен,

Да льняное волокно.

Приходи ко мне, миленочек,

С тальянкой под окно».

Частушка, Холмолгорский район.

Росписи Северной Двины и Мезени

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины и Мезени, — яркое и самобытное искусство. Эти школы народного мастерства возникли в Х1Х в. Северодвинская роспись объединяет несколько крупных центров. Среди них особенно выделяются росписи пермогорская, ракульская, борецкая. Еще одна очень интересная роспись архангельского края — мезенская.

Северодвинская прялка

Северодвинская прялка

Круг бытовых предметов, которые украшала и преображала роспись, был очень широк: ковши, скобкари, блюда, солоницы, туеса, набирухи, короба, сундуки, люльки, санки и многое другое. Особенно славились богатством и разнообразием росписи прялки. Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Обычные предметы крестьянского быта роспись превращала в подлинные произведения искусства.

Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи кроме растительных элементов характерны геометрические орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображения.

Очевидно, что все виды северодвинской росписи уходят своими корнями в древнерусское искусство: монументальную живопись, иконопись, миниатюру и орнаментику книг. Народные мастера многие приемы и мотивы книжной миниатюры перенесли в роспись.

Очень близки миниатюрам манера изображения одежды персонажей, колорит, простота и лаконичность рисунка. Многие композиционные приемы тоже взяты из книжной миниатюры и иконописи: повествовательность, соединение в одной композиции разновременных сцен и др.

Вологодская область

Ведущая тема северодвинской росписи — это опоэтизированная жизнь народа и родной природы.

Образы богинь судьбы часто связываются с образом нити, прялки, веретена. В народе женщины-рукодельницы, имеющие дело с полотном и нитью, также наделяются пониманием тайной природы вещей и умело используют свое знание. При помощи нити воздействуют на все сферы жизни: «какова нить, такова и жизнь». Судьба человека воспринимается как нить, выпряденная на прялке божеством, и затем оформленная (уже человеческими руками) в виде символического шитья, магического вязания, ткачества и т.п. – с целью предначертания будущего новорожденному или же с целью корректировки уже предопределенной судьбы. Божества могут изменить судьбу человека в моменты ритуальной смерти, т.е. при инициации, замужестве, отказе от рода и пр.

Колесо прялки стало колесом времени (или же понимание цикличности процессов в природе оказалось там просто объяснить посредством вращающегося колеса) – рождения, жизни и смерти, а символ круга означал солнце, вечность, образы Бога и мира как точки отсчета. Колесо символично и цифре 0 — замкнутый круг, беспредельное, начало и конец, символ абсолюта. Узоры на прялке связывали человеческую жизнь с мифическим актом ткачества мироздания. В восточно-славянской культуре центральная часть прялки, с которой соприкасалась кудель, часто украшалась знаками-символами солнца и суточного круговорота. Колесо крутится – жизнь-нить прядется, солнышко по небу катится.

Время в мифологии осмыслялось как конкретная предметная стихия – кудель на прялке, челнок или ткань на станке богов (пример, к сожалению, «не русский», но показательный: Пенелопа, наученная Афиной, распускает натканное за день, тем самым отсрочивая время выбора, т.е. приостанавливает время, замедляет течение человеческой жизни). В некоторых традициях определенный отрезок времени так и назывался «пряжей» («бабий счет по пряже»).

Если на нити (читай – на прямом течение силы/жизни/энергии) завязывался узелок, это изменяло заданное течение. В одних случаях узелки на нитях могли выступать в качестве оберегов от болезней и вреда, в других – наоборот, свидетельствовать о наведении порчи (например, при родах). Спутывая или перекручивая нить – по аналогии переносили действие на жизнь человека, спутывая, сбивая, либо наоборот — выпрямляя. Создавая изделие, вместе в нитью вплетали свои желания, посулы, мечты. Умельцы вязания узелков на нити с целью изменения жизни/сеобытия назывались наузниками, а сами колдовские узелковые нити — наузами.

Колдовская нить прялась ради изменения (коррекции) судьбы, т.е. изменения чего-то в настоящем и будущем. Однако иногда чтобы изменить будущее, надо вернуться назад, в прошлое – в обрядовом ткачестве это выполняется кручением нити против часовой стрелки (т.е. открываются запирающие барьеры, пряха оказывается в потоке времени). В этот момент она создает новый посыл/желание, и вплетает его в ткань овеществленной реальности.

В христианизированной традиции появляются народные сказания о том, что Бог сам создал ткачество и научил женщин (вернее, прародительницу Еву) прясть. Важность прядения в человеческой жизни нашло выражение и в делении изб на на «пряху» и «непряху (если печь располагалась при входе справа от двери ее устье было обращено к свету — изба «пряха»; если печь помещалась слева от входа — изба «непряха»).

Духи прядущие, ткущие, вышивающие

Мифические существа любят заниматься прядением и ткачеством, но чаще всего практической пользы это не приносит. «От кикиморы не дождешься пряжи» — говорится в пословице. Народная память сохранила больше историй о нехорошем «исходе» пряденья духами: видеть прядущую кикимору – к смерти в избе; когда кикимора гремит коклюшками – быть беде. Однако если за прялку садится дух (особенно в значимые дни года, благосклонно расположенный к хозяевам), последствия бывают благоприятными – дух может «напрясть» богатство, здоровье, удачу.

Чаще всего прядя, дух приговаривает и нашептывает пожелание, чаруя пряжу, домочадцев, скот. Для того, чтобы «не рисковать», старались не оставлять рукоделье на видном месте, вовремя заканчивать работу, и, по большому счету, не ссориться с духами.

В прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) духах часто узнаваемы божества, предопределяющие судьбу, будущее.

Существуют разные версии – «кто был первичен». Одни утверждают, что сначала было много мелких божков и духов, из которых выделились основные Боги. Кто-то говорит, что все было наоборот, и Богов было мало, а функций, возложенных на них – много, и постепенно эти функции дробились, передаваясь сначала младшим богам, а потом и природным духам. Другие считают, что мир вокруг живой, и все, что есть на земле отражается в «другом мире», а наоборот. В любом случае боги, духи и люди сосуществуют рядом.

Среди богинь-прях наиболее известна Мокошь (предположительно связь со словом «mokos» — «прядение», но этой связи обнаружить мне не удалось, зато в санскрите найдены слова mocsa — освобождение, спасение души, мокшака — разрывающая связи). Другие версии имени — Ма-кош означает “Мать жребия” (в санскрите найдены слова kac – связывать, kac — «быть видимым, проявляться»).

Рожаницы, богини «предопределенности», вместо пряжи прядут судьбу людей, наделяя их счастливым или несчастливым уделом. Одна дева меряет жизнь, другая отрезает нить судьбы, третья, старшая, произносит слово судьбы. (Культ рожаниц постепенно сливался с культом домашних духов). Иногда рожаницам соответствуют «пряхи заговоров», локализуемых на горе (камне, на реке (море), под деревом (на столбе), где «три девицы… прядут, выпрядают, узоры набирают».

Сходные функции несли богини судьбы Доля и Недоля (Среча и Несреча).

Домовой (либо доможириха, женская ипостась домового), хранитель дома, предок рода.

Мара (призрак, привидение, наваждение, выглядящая как маленькая, «запечельная» старушка), появляется лунной ночью. Иногда она принимает вид прялочного колеса, иногда рвет пряжу и кудель, что служит определенным символом – (в образе богини смерти) мара забирает душу, покидающую тело.

Кикимора (вариации мара/жена домового, выглядит как женщина любого возраста с выраженным физическим уродством, связана с культом мертвых) любит прясть в одиночестве – иногда помогая хорошим хозяйкам, а нерадивым вредя.

Русалки (объединяющие в народных представлениях всех женских природных духов, а также умерших неестественной смертью женщин) любят шить. В русальную неделю им оставляли на деревьях холстину, нитки, одежду.

Из музея в финляндии

«Лесные жены» дарят людям клубки «неубывающих» ниток.

Комоха (персонификация лихорадки) – помимо владения разными инструментами (режет ножом, точит) еще и прядет.

Параскева Пятница, после прихода на Русь христианства восприняла функции Мокоши, стала покровительницей ткачества, прядения и домашней работы. Ее образ, вероятно, слился в т.ч. с Бабой Середой (помогающей прясть и белить холсты), украинской Ничкой (прядущей, особенной по пятницам, оставленные кудели).

Из музея в финляндии

Мифическая пряха, живущая в «избушке на курьей ножке, на веретенной пятке… шелк прядет, нитки длинные сучит, веретено крутит…» (по описанию Баба-Яга, либо старуха/ведунья). Пряха веретено крутит, избушка вертится, нить в клубок скручивается – а тот клубок помогает преодолеть пространство и время герою, ищущему свою судьбу.

Женщина Иного мира, помогающая кому-то в мире человечьем – используя магические способности она оживляет тканное/вышитое полотно, творя гармонию между мирами – низшим, высшим и срединным.

Предполагается, что изначально каждый день недели связывался с существом прядуще-ткущим, даже само название «сутки» однокоренное с глаголом «ткать» — «то, что соткано» (с’тки). Месяцы года тоже зашифрованы в русской «прядельной» загадке: «Стоит дом в 12 окон/В каждом окне по 4 девицы/У каждой девицы по 7 веретен/У каждого веретена свое имя».

Северодвинская прялка

Появление прядущих духов приурочено к определенному времени – в «переходные» моменты, когда миры оказываются близко друг к другу, прядение носит не бытовой характер, а судьбоносный. Поэтому «простым смертным» в такое время нельзя притрагиваться к магическому инструменту сотворения полотна жизни – женщины отдыхают, а богини, духи и «знающие» прядут, воздействуя на человеческую жизнь и мироздание. В «переломное» время нельзя вить веревки, скручивать нитки, сматывать клубки, вязать узлы, плести, гнуть… Люди, не подозревающие о скрытой связи вещей (что наверху – то и внизу), могут легко разрушить хрупкое равновесие, позволяя силам хаоса проникнуть в «упорядоченный» мир, принося дисгармонию и асимметрию. Отсюда проистекают страшные истории о наказанных пряхах, пренебрегшим запретом – в их жизни либо что-то рвется, либо путается, либо выходит криво-косо, либо оказывает влияние на погоду или свою семью и рождение детей, естественно, в неблагополучном смысле. Если же человек, вмешавшийся в процесс «плетения невовремя» понял, что рождается сейчас под его руками нечто нехорошее, должен рассечь созданную вещь на части, дабы «вернуть мироздание в исходное состояние».

Одна из древнейших- найдена При раскопках староладожского городища IX в

Нельзя прясть в дни солнцеворота (зимний – связывался с культом мертвых, отсюда обычай рядиться, приходить к друг другу в гости ряженными и прясть, сидя на полатях, словно бы не женщины, а кикиморы, ведя при этом разговоры о судьбе молодого поколения), на русальной неделе (переход от весны к лету, седьмая неделя после Пасхи, когда рожь зацветает), по пятницам.

Прибалто-финские

Прядения обрядовой нити приходилось на определенные календарные даты: Введение в храм Богородицы (4 декабря), Св. Андрея (13 декабря), в канун Нового года, Св. Евдокии (1 марта), Св. Алексея (30 марта), среда 4-ой недели Великого поста, Чистый четверг, Ивана Купала или определенные дни недели. При этом отдельно оговаривались а) время суток: до восхода солнца или в течение дня или ночи; б) место прядения: на пороге дома, «на воде», на ходу, у окна; в) состав исполнителей (женщины, старухи или девочки-«недоростки», часто ни разу до этого момента не прявшие). Необходимо было и соблюдение ритуальной чистоты исполнительниц. Иногда колдовские нити пряли левой рукой с кручением веретена «от себя» (против часовой стрелки).

Сезон «прядения» и обработки льна начинался с наступлением зимы (октября). На девичьих посиделках и запрядках (досл. «новая пряжа») женщины и девушки общались, мечтали, пряли (а женская магия предполагает умение мечтая — создавать, вынашивать и рождать желаемое).

Нить, выпряденная в день Введения, обладала целебной силой. Это связывалось, вероятно, с христианским поверьем, что в этот день маленькая Мария была введена в ту часть храма, куда мог входить раз в год только первосвященник с очистительной жертвенной кровью – т.е. случилось чудо. В этот день «церковь нарушает молчание Священного Писания, раскрывая неисповедимые пути Господни» (поверим на слово).

Кенозерские прялки — корневые

Северодвинская прялка

Созданная в Чистый четверг и в канун Нового года нить (либо шнурок) и надетая «знающим» людьми на запястье или поясницу человека, совершившего телесное и духовное очищение (по поверьям, баня и это умеет делать), способствовала благоприятному продолжению человеческой жизни и защищала от колдовства (поверим на слово).

В ночь перед Рождеством (зимнее солнцестояние), когда границы миров истончаются, прошлое-настоящее-будущее оказываются рядом, пряли программирующие нити.

Заканчивалось прядение 26 марта (по ст.ст.), к этому времени полагалось завершить последнюю пряжу, иначе сделанное «не пойдет впрок».

Вышивка, выполненная накануне пасхальной, ивановской и петровской заутрени (пороговые дни года), обладала особой магической силой. Одежда, созданная в значимое время года подразумевала обновление и возрождение.

Используемый в прядении материал — чаще всего шерсть, лен, конопля, хотя иногда в ход идут куриные перья (кикимора и мара) и волосы хозяев (Мокошь). Используя шерсть/перья/волосы духи манипулируют средоточием жизненной силы людей и животных, поэтому такие «нити» обладают более сильным воздействием. Духи-пряхи часто сами могут оборачиваться куделью, и тогда прядется уже не просто шерсть, а их волосы – как сочетание жизненной и магической силы, передаваемой полотну. Одновременно прядущие духи ли, женщины ли, наговаривают на свою работу пожелания.

В отличие от простых смертных духи все-таки выполняют свою «работу» сознательно, они существуют на тонком уровне — и видят тонкие плетения — с чего они начаты, как связаны, чем закончатся: поэтому для них «плести» потоки также легко, как для людей нити.

Для достижения целей использовали не только разный материал для нитей (шерсть, лен, шелк), но и разную цветовую гамму (красные, белые, суровые, черные), а также разное количество нитей (одна, три или более).

В районе Вашки, Мезени, Печоры, Усы распространена мезенская роспись

Способ повязывания нитей на тело человека можно соотнести с различными украшениями: на шее нить ассоциируется (либо заменяется позже) ожерельем, на руке — браслетом, на пальце – кольцом, на талии – поясом.

Также важен был способ крепления нити на теле: обвязывание или крест-на-крест.

Использование нити/кудели/веревки в обрядах

Тайный, магический смысл рукоделий оказался известен не только богам-духам, но и «знающим» людям, колдунам, знахарям. В отличие от простых людей, «знающие» занимались осознанными и целенаправленными манипуляциями с куделью, пряжей, нитью, веревкой и пр. атрибутами рукоделия. Эти действия нашли отражение в гадательных и магических обрядах.

Тайный, магический смысл рукоделий оказался известен не только богам-духам, но и «знающим» людям, колдунам, знахарям. В отличие от простых людей, «знающие» занимались осознанными и целенаправленными манипуляциями с куделью, пряжей, нитью, веревкой и пр. атрибутами рукоделия. Эти действия нашли отражение в гадательных и магических обрядах.1. Прядут «наопак» (наоборот) две нити – одну женихову, другую – невестину, пускают их на залитую водой сковороду, и смотрят: сойдутся, совьются – быть свадьбе, а если разойдутся – не судьба. Отсюда может идти выражение «связать свою судьбу».

2. В частушке «нитки рвутся, я вяжу/все на милого гляжу» прослеживается та же идея – если пряхе удается связать рвущуюся нить, судьба сложится, совместная жизнь удастся.

3. Гадание на Троицу, когда по воде пускают нить (жизни-судьбы, судьбы-смерти), и смотрят – утонет или поплывет.

4. Льняной пряжей обвивают конец лучины, втыкают между половиц и поджигают. В какую сторону лучина склонится, оттуда и жениха ждать. Вариант: отмечают, куда летят остатки догоревшей на лучине кудели – к дверям, — жди сватов, от дверей – в девках куковать.

5. Атрибутом гаданий выступали и изделия из ниток и пряжи, например, пояс. Пояс клали у порога церкви, и первый перешагнувший был «носителем имени жениха». Для девушки же, сплетшей кушак, нить становилась судьбоносной (вероятно, если она хотела изменить судьбу, надо было распустить, перерезать кушак?).

6. Программирование жизни молодых при помощи нити и пр. Девушка перед свадьбой шли в баню с колуном, держась за конец пояса. Перед тем, как парить невесту, колдун перевязывал оставшейся частью пояса ей правую руку, правую ногу и грудь, приговаривая: «Ноги к ногам, руки к рукам, к грудине – на восток». Этот обряд «связывал» молодых, чтобы они шли рука об руку, не расходились и любили друг друга. (Интересно, а с мужчинами ничего подобного не проделывали?).

7. На свадьбах пряли «нитки долгой жизни», связывая молодых «на долго и счастливо».

8. Пояс в бане, надетый на невесту, имел определенное число узлов. По числу узлов рождалось число сыновей.

9. По количеству узлов при перевязывании пуповины считали, сколько детей еще родит роженица.

10. Скручивание шерсти в нитку, совершаемое колдуньей при пересечении дороги свадебному поезду моделировало пересечение жизни зарождающейся семье, разлад в ней.

11. Новорожденному ребенку, которого впервые клали в колыбель, окручивали зыбку (люльку) нитками, спряденными с молитвами (заговорами) в Святки – то есть в период работы Богинь-прях. Концы этой нити потом снимали с зыбки, связывали в единую нить и клали под голову младенцу, тем самым суля ему долгую и счастливую жизнь. (Запрет на рукодельничание в Святки здесь, вероятно, нарушается тем, что мать не просто прядет, а ребенку судьбу плетет. В этот момент она может либо приравниваться к богиням-пряхам, либо выступать как проводник их воли).

12. В детскую колыбель клали пряслице для девочки или лучок для отбивки шерсти для мальчиков, в ряде мест к колыбели привешивали веретено/кудель/лучину/ножницы, считая, что эти предметы отвлекут ночных духов от ребенка (ведь прясть им часто куда интереснее).

13. Обряд «отворачивания». Ища или желая вернуть заблудившегося/пропавшего человека/скотину, красной нитью (символ жизни) обвязывали кусочек холста (как существа в целом). Вероятно, тут срабатывал принцип путеводной нити Ариадны в критском лабиринте.

14. Нить-судьба работает в новоселье, чтобы судьба владельцев дома была прочно связана с новым обиталищем, клубок ниток бросали через порог, а потом по старшинству, держась за «путеводную нить» входили в дом.

Самопрялка горизонтальная

15. Веревка выступает как образ общины (то, что сплетено из множества нитей – но по сути является одной).

16. Веревка – это дорога между мирам (чаще, правда, в нижний мир, чем в верхний).

17. Сплетенные левой рукой нитки в чистый четверг считались «программирующими судьбу». В Егорьев день (6 мая) эту нитку вместе с лоскутом вешали на древо желаний, и задуманное исполнялось.

18. К пряже приравнивается и человеческий волос как средоточие жизненной силы (души). Смертную рубаху вышивали волосами, в саван вплетались волосы покойного – так воплощалась идея загробного существования и последующего возрождения.

19. Тканные изделия (холсты, полотна, особенно украшенные «вычурами») часто связывались с дорогой, соединяющей миры, а также умершими предками и будущими потомками. Понятия «дорога», «ткань», «полотенце», «платок» в мифологии эквивалентны словам «дорога» и «судьба».

Прялки — часть 1 — Inside my dreams — LiveJournal

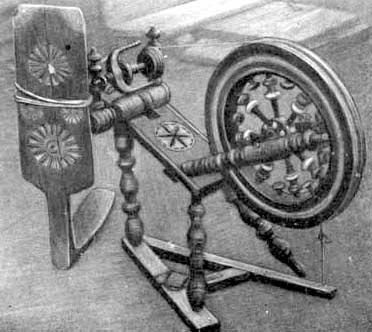

Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России!Итак, ручная прялка, состоит из вертикальной части, куда привязывается кудель и горизонтальной (донце), где сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопати и шейки (ножки). Украшали и расписывали именно лопатку или лопать.

Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряхе, в полном смысле скрашивал бесконечный монотонный труд.

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених – невесте, муж – жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

Прялка, кудель и веретено

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок.

Они были двух типов: с гребнем и с лопастью.

Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями – на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» – эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана.

Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

Грязовецкие прялки (Вологодский район)

Грязовецкие прялки иногда по резьбе покрывались росписью масляными красками. Это была или многоцветная раскраска, или очень часто кистевая роспись цветочного рисунка. Судя по датам на прялках, эти произведения относятся ко второй половине 19 века. Прялки западной части очень многокрасочны, они расписаны яркими открытыми цветами. Очень напряженна и собранна по колориту роспись прялок центральной части района. Прялки восточной части чаще всего красили в два-три цвета: на цветном, обычно красном, фоне узор с резьбой покрывали желтовато-охристым тоном, отчего он выглядел, как драгоценная вставка. Прялки, украшенные росписью поверх резьбы, в Грязовецком районе встречаются гораздо чаще, чем прялки нераскрашенные. Лопасть прялки из деревни Мокеево украшена не только трехгранновыемчатой резьбой, но и росписью. В центре лопасти написан красный тюльпан. Фигурная ножка прялки выглядит нарядным стеблем, как бы поддерживающим цветок. В этой вещи исключительно удачно сочетаются две техники.

Северодвинская расписная прялка-копыл по своей конструкции очень близка к вологодскому типу, хотя и несколько уступает ему в размерах. Главной отличительной особенностью прялок этого типа является графическая белофонная роспись или «роспись с контуром», при которой мастер не производил самостоятельных мазков, а только заполнял предварительно оконтуренные части плоскости.

Исследователи разделили северодвинскую роспись на три самостоятельных типа: пермогорскую, ракульскую и борецкую. На основе последней на рубеже XIX—XX веков развились еще две разновидности местной росписи — пучужская и нижнетоемская.

Самой значительной среди них является ПЕРМОГОРСКАЯ роспись, которая включает в себя изделия мастеров из деревень гнезда Мокрая Едома. Основу ее составляет мелкий растительный орнамент, среди которого размешены различные сцены крестьянского быта. Фасадная сторона лопасти пермогорской прялки разделялась либо на два, либо на три «става». В двухставной схеме вверху обычно размешалась райская птица Сирин, обрамленная зубчатой розеткой, внизу — сцены чаепития либо катания. Обратная сторона лопасти оформлялась всегда одинаково: внизу — растительный узор, вверху — пустая орнаментальная рамка, которая закрывалась куделью.

На трехставной лопасти вверху чаще всего изображались лев и единорог, в центре — супрядки, внизу — катание на конях. На обратной стороне — застолье. В колористической гамме пермогорской росписи преобладают красный и желтый цвета на белом (иногда желтоватом) фоне.

Вторым по значению видом северодвинской росписи являлись росписи БОРЕЦКИЕ, НИЖНЕТОЕМСКИЕ и ПУЧУЖСКИЕ, названные так по районам их изготовления: деревня Первая Жерлыгинская в устье Нижней Тоймы, село Пучуга и деревня Скобели, Нагорье, Городок, Фалюки и др. (пристань БОРОК). Как уже отмечалось, пучужские и нижнетоемские росписи развились на рубеже XIX—XX веков на основе борецкой.

Если в пермогорской росписи растительный узор размещался на лопасти произвольно, несимметрично, то в борецких прялках он компановался по строго обозначенной схеме. В трехставной лопасти вверху обычно изображались окна («став с оконцами»), в центре — полукруглая арка и внизу — сцена катания («став с конем»). На обратной стороне внизу помешались различные жанровые сцены, вверху — пустая, пышно орнаментированная рамка из гибких стеблей.

Растительный узор на борецких прялках так же, как и в Пермогорье, доминировал, но зд

Прялки

Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России!

Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряхе, в полном смысле скрашивал бесконечный монотонный труд.

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених – невесте, муж – жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа «Кого люблю того дарю», советы, поучения: » Пряди, прялку береги, за отца бога моли». Или вот такое: «Пряди, моя пряха, пряди нелениса» или тут же можно было прочесть лукавый ответ: «Я бы рада пряла, меня в гости звали» (орфография сохранена).

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок.

Надо сказать, что прялочные поверхности не так уж и простые: и «башенки» сверху, и «серьги внизу, и бока резные, и стояк с «яблоком».

Грязовецкие прялки

Именно эта обманчивость подводит многих начинающих художников. Особенно, если стараются повторить какой -нибудь образец росписи, взятой из книжной иллюстрации – фрагмента. Эта «точная копия», перенесенная на доску, часто становится чуть ли не пародией.

И все потому, что горе-художник не видел всего образца. Поэтому очень важно посещать музеи и выставки, осматривать предметы со всех сторон.

Это, кстати, поможет и тем, кто судит народное искусство как в некотором роде примитивное, неаккуратное, небрежное и тем самым прощает эти огрехи себе. Когда видишь большую поверхность прялки в натуре, во всех ракурсах, то мыслей о неточностях и небрежностях уже не возникает, а восхищенно думаешь:»Дорасти бы до такой простоты!»

А сейчас познакомимся с устройством прялок.

Они были двух типов: с гребнем и с лопастью.

Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями – на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» – эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана.

Прялки. Кистевая роспись

Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

Прялки 19 века. Вологодская область

Прялки-гребни были разборные и состояли из двух деталей, самого гребня и донца (гузно, подгузок, дно) куда он вставлялся.

На нижней Вычегде существовала иная роспись. На лопасти прялок по киноварному, или ярко-синему фону наносился сложный растительный орнамент в виде букетов роз с пышными распустившимися цветами и зеленой листвой. Растительные мотивы наносились красным, голубым, желтым цветом с тонировкой более светлых тонов и контурной черной обводкой некоторых деталей.

Как раз такими и были городецкие прялки со знаменитыми расписными донцами.

Кажется, зачем же было так стараться над росписью, которая никому не будет видна под сидящей пряхой? Ан нет, представьте только, до чего же было красиво такое украшение (картина!) на бревенчатых стенах избы, куда его вешали, пока пряха бездействовала!

Прялки с лопастью – лопаской, личиной, головкой, пером – по-разному называли верхнюю часть таких прялок – были разборными или, что встречается чаще, сделанными из цельного куска сосны или ели с корневищем так, чтобы сразу получался и подгузок, и лопаска. Поэтому такие прялки назывались «копылками», «корневухими».

Прядение и ткачество были самыми трудоемкими из всех видов работ, падавших на плечи крестьянки. Почти пять месяцев в году, с ноября по март, проводила она за прялкой.

«В избушке, распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней» —

Писал Александр Сергеевич Пушкин.

Работа пряхи часто продолжалась за полночь, и приходилось пользоваться лучиной, вставив ее в светец, рядом с которым (в противопожарных целях) стояла бочка с водой. На лавку рядом ставили лукошко с клюквой. Потому что кислая клюква способствовала выделению слюны, которой пряха время от времени смачивала нить.

«Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно – кудель – привязывалось к верхней части прялки – лопасти, а на сиденье прялки – донце, установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая ее при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь, сильнее – она оборвется, а чуть слабее – будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала ее на веретено, и повторяла всю операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более трехсот метров пряжи. А чтобы получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не менее 20 тыс. метров пряжи!

Поэтому прясть и готовить себе приданое девушка начинала уже с 6 – 8 лет.

Веретена с напряденными нитками – мочками пряхи складывали в специальную коробку – мочесник. Стенки его были расписаны также нарядно, как и сама прялка. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, – веселые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением, играми и плясками (см. рис.). Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.

Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет свой неповторимый характер.

Типы прялок сложились в далекие времена. На каждой сравнительно небольшой территории была своя форма прялки, свои приемы украшения.

Прялки Русского Севера (Вологодская, Архангельская области) славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии – круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

вычегда

Пряла лен, пряла лен,

Да льняное волокно.

Приходи ко мне, миленочек,

С тальянкой под окно».

Частушка, Холмолгорский район.

Росписи Северной Двины и Мезени.

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины и Мезени, – яркое и самобытное искусство. Эти школы народного мастерства возникли в Х1Х в. Северодвинская роспись объединяет несколько крупных центров. Среди них особенно выделяются росписи пермогорская, ракульская, борецкая. Еще одна очень интересная роспись архангельского края – мезенская.

северодвинская прялка

северодвинская прялка

Круг бытовых предметов, которые украшала и преображала роспись, был очень широк: ковши, скобкари, блюда, солоницы, туеса, набирухи, короба, сундуки, люльки, санки и многое другое. Особенно славились богатством и разнообразием росписи прялки. Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Обычные предметы крестьянского быта роспись превращала в подлинные произведения искусства.

Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи кроме растительных элементов характерны геометрические орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображения.

Очевидно, что все виды северодвинской росписи уходят своими корнями в древнерусское искусство: монументальную живопись, иконопись, миниатюру и орнаментику книг. Народные мастера многие приемы и мотивы книжной миниатюры перенесли в роспись.

Очень близки миниатюрам манера изображения одежды персонажей, колорит, простота и лаконичность рисунка. Многие композиционные приемы тоже взяты из книжной миниатюры и иконописи: повествовательность, соединение в одной композиции разновременных сцен и др.

Вологодская область

Ведущая тема северодвинской росписи – это опоэтизированная жизнь народа и родной природы.

Вологодская область

Ярославль-Столбчатые прялки

Вологодская область

северодвинские прялки

Две вепсские прялки из Бабаевского района, датируемые концом XIX – началом XX веков

Читать статью полностью>>>

Прялка — Учебные ресурсы

рулевое колесо Случайное колесо РУЛЕВОЕ КОЛЕСО Случайное колесо рулевое колесо Случайное колесо Рулевое колесо Случайное колесо рулевое колесо Случайное колесо Рулевое колесо Случайное колесо OO Колесо Случайное колесо U-образное колесо Случайное колесоПоказать больше

.От выбора прялки до изготовления пряжи Бет Смит

Я с первых дней мечтал о саксонском колесе моей прапрабабушки. Мы, внуки, раньше играли в то, как быстро мы можем ступать, о, какое удовольствие, но мне очень хотелось творить магию Арахны. Никто в моей семье не знал, как это сделать, и даже не заботился, кроме как наблюдать за дамой в пылезащитной шапке во время празднования двухсотлетия. Перенесемся на 25 лет вперед, и я отправил колесо во Францию со всеми надеждами и намерениями наконец воплотить его в жизнь. Это было 15 лет назад… до появления социальных сетей (чтобы найти недостающие части и квалифицированных мастеров, которые могли бы научить меня).Благодаря netgalley, предлагающему для обзора How to Spin, это еще один маленький шаг для человечества и гигантский скачок для семейного колеса.Тем не менее, общеизвестно, что изучение книги дома неизбежно приводит к путанице и разочарованию. Мисс Смит признает важность связи с сообществом прядильщиков. Тогда зачем нужна еще одна книга по этой теме? Потому что иллюстрации ясны и сопровождаются краткими объяснениями — как раз то, что она настоятельно рекомендует для основных ежедневных практических занятий.(В моем случае, поскольку французский не является моим родным языком, я буду придерживаться этого руководства крепче, чем моего Берлица!) Она утешает нас: «Прежде всего, проявите терпение. На то, чтобы научиться прядению, нужно время, и гораздо больше времени на освоение … Новичкам нужно тренироваться не менее 15 минут каждый день в течение двух недель, чтобы чувствовать себя комфортно. Но не заставляйте его. Остановитесь, когда начнете разочаровываться. Если вы начнете каждую тренировку заново, вы будете прогрессировать быстрее ».

Смит поддерживает ценность экспериментального обучения, и здесь задействовано бесчисленное множество аспектов.Но почему бы не воспользоваться многовековыми знаниями, чтобы повысить свои навыки намного быстрее? Вот отличная справочная информация, которая дает только это: Охвачены все основные аспекты.

Intro: Take the Spinning Plunge

Глава первая: Вкратце вкратце (привязка поводка, тредлинг, тяга)

Глава вторая: колеса и принцип их работы (детали вращающихся колес, типы колес, системы привода, натяжение и натяжение Регулировка, техническое обслуживание прядильного колеса)

Глава третья: подготовка волокна (кардные заготовки, батон, гребешки, верх, заготовки коротких волокон)

Глава четвертая: методы вытяжки (шерстяное или камвольное, короткое прямое вытягивание, короткое обратное вытягивание, поддерживаемое длинное вытягивание , Длинное вытягивание, вращение с загиба)

Глава пятая: Совершенствование навыков (присоединение к новому волокну, вопрос скручивания, приемы для улучшения согласованности)

Глава шестая: Плавание (Ленивые Кейтс, Выбор правильной мутовки, Выбор количества слоев , Перемотка катушек, удерживание одиночных катушек для укладки, наматывание на одну катушку, воспроизведение с обоих концов одной и той же пряди, вопрос баланса, намотка, намотка на Niddy Noddy, измерение длины мотка)

Глава седьмая: конец близок (методы отделки, привязка, важность выборки)

Глоссарий терминов прядения, указатель

Не будучи прядильщиком (пока), мне очень трудно решить, стоит ли мне использовать 4- или 5-звездочный рейтинг.Я хочу сказать 5, потому что кажется, что все покрыто … Но я ужасно расстраиваюсь, пытаясь понять, какой конец … Но тогда я чертовски хорошо знаю, что мне нужно сесть у ног живого, дышащего прядильщика . 4-1 / 2 это так!

How to Spin заслуживает места в любой библиотеке, особенно в доступе для рук, которые хотят увековечить освященные веками ремесла. Насколько хорошо, что независимо от того, сколько изменений или «продвижений» в этом мире, основная технология прядения волокон в струны является надежной и заслуживающей доверия? Свяжите меня и привяжите, это умение, которое я хочу поддержать!