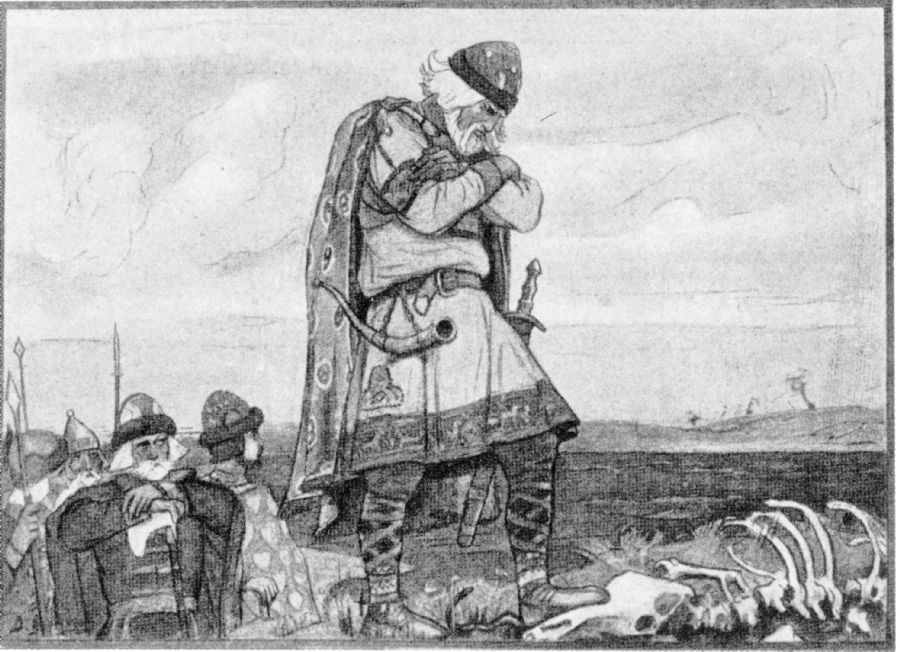

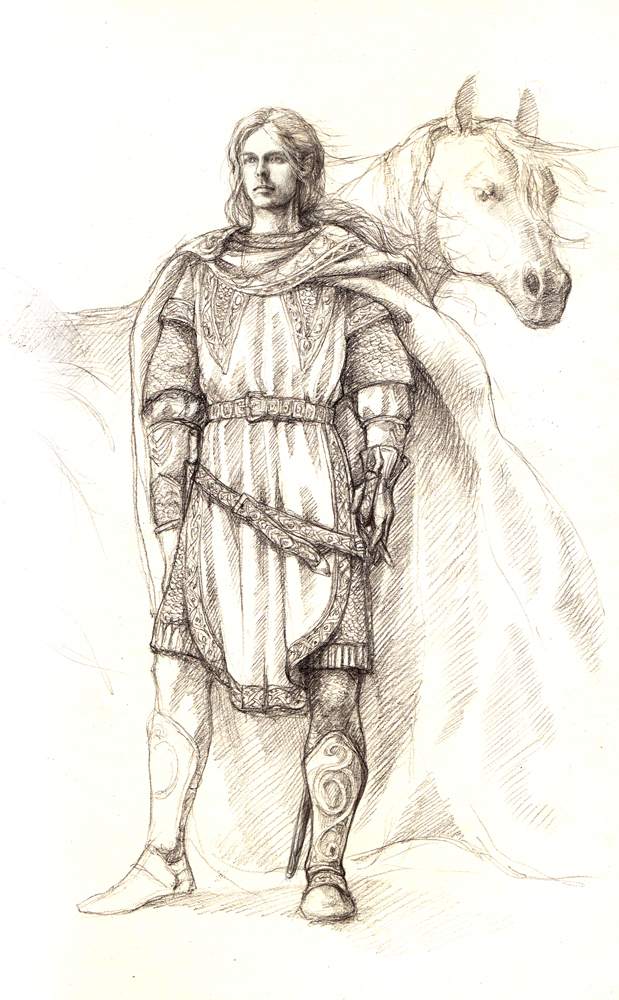

Продолжаем рассматривать иллюстрации разных художников к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Сегодня — картинки послевоенного периода (1946-1961). К моему удивлению, изданий набралось довольно много. К моей досаде, ни одного из этих изданий нет в моей коллекции. Пушкина я собирал тщательно, но, видать, отпугивали цены букинистов на тонюсенькие брошюрки сомнительной полиграфии. Так что сегодня — только сканы из Интернета от добрых людей. Послевоенный бум иллюстраций к «Вещему Олегу» Перед самой войной в СССР наметился интерес к военной истории Древней Руси, во время войны этот интерес кристаллизовался. Вот иллюстрация к истории про Олега из апрельского номера «Мурзилки» 1946 года. И это не пушкинское стихотворение, а изложение по летописным первоисточникам. Рисунок известного советского художника А.Гончарова. И посмотрим сюиты к пушкинской «Песни о вещем Олеге». Нашёл на сайте Violity одну практически полностью отсканированную книжку — отдельное издание «Песни о вещем Олеге». Больше нигде в Интернете ничего из этой книжки нет — значит, редкость. В описании не указывался художник, отсутствовали данные об издательстве и годе выпуска. Датировка условная — довоенная. Однако в каталогах такого довоенного издания нет. Отсутствие выходных данных на обложке и титуле свидетельствует о том, что издание не государственное, а артельное или общественной организации. Будем считать, что перед нами книга изданная в Ленинграде Пушкинским обществом в 1948 году. Художник мне неизвестный — М.Грачёв. При очень скромных полиграфических возможностях — хорошая школа и большая экспрессия. 1) Мастерство Пушкина: без всякой раскачки сразу переходит к кудеснику из леса. События настолько плотные, что художник расходует на кудесника сразу две иллюстрации. 2) Прощание с конём — и тут же встреча с его останками через много лет (князь Олег стал совсем седым). Необычно в композиции второго рисунка, что много места занимает новый княжеский конь, вставший на дыбы в ужасе (видать, змею почувствовал). 3) Задняя сторона обложки. Видимо, тризна по умершему Олегу (но кто тот могучий старик, сидящий между молодыми Игорем и Ольгой?). В 1950 году отдельным изданием вышла «Песнь о вещем Олеге» с иллюстрациями известного и плодовитого художника Д. Судя по библиографическому описанию, иллюстраций было не очень много. Небольшие картинки в тексте. Страничные и полустраничные иллюстрации. Только такие фотографии с неудачного ракурса. Есть хороший скан страничной иллюстрации — прощание Олега с конём. Цвета яркие, насыщенные. Книжка была отменного полиграфического качества. Правильный академизм Шмаринова приятно радует глаз. Понятен его успех в поздне-сталинское время. Специалисты, вероятно, отметят, что лошадей Шмаринов рисует лучше, чем В.Васнецов. Хотя для «Вещего Олега» более ценным представляется умение рисовать лошадиные черепа. В базе Фантлаба отражена книга 1951 года со сканами нескольких иллюстраций: https://fantlab.ru/edition255055. На титульном листе указано, что иллюстрации выполнил выдающийся советский художник К.Рудаков (умерший за несколько лет до выхода книги), а оформление делала Т. Будем считать, что презумпция авторства на титульном листе не опровергнута. Итак, художник К.Рудаков. Три страничных иллюстрации из четырёх. Иллюстрации стандартные для позднего сталинского времени — индивидуальность художников была тогда стёртой. Но мягкая рудаковская растушёвка вроде бы подтверждает его авторство. В 1955 году был выпущен такой сборник пушкинских стихов и сказок с чёрно-белыми рисунками. В библиографическом описании указаны многие советские художники. Иллюстрации к «Вещему Олегу» — самого Н.Кочергина. Из шести крупных иллюстраций пять отыскались в Интернете. 1) Конная дружина. Выбор фрагментов для иллюстрирования, в общем-то, типовой. Но вот конницу, несущуюся по полю/степи ещё никто не рисовал. У Пушкина указание на то, что «с дружиной своей, в цареградской броне, князь по полю едет» (а не мчится). Но Кочергин в этот период активно осваивал тему русских богатырей, где коннице положено было нестись вскачь. Думаю также, что к 1955 году в советском обществе появились первые признаки ностальгии по романтике гражданской войны с её конными лавами. 2) Олег и кудесник. 3) Прощание с конём и встреча со смертью. Иллюстрации правильные и энергичные. Но всё та же поздне-сталинская подгонка разных художников под один стандарт. Вот и в этих рисунках непросто опознать карандаш Кочергина. А вот издание с ярко выраженной индивидуальностью художника. 1961-й год. «Оттепель». Макет необычный: узкие полосы иллюстраций вверху и внизу страницы. Сканы взяты отсюда: https://kid-book-museum.livejournal.com/9… 1) Кровавые закаты, идолы и полноценное конное войско, идущее среди несжатых хлебов. И вороньё, вороньё… Баталист иллюстрирует фаталиста. 2) Случайная встреча. 3) Речь кудесника — хвалебный гимн воинским подвигам Олега. Набор штампов, который художники игнорировали до сих пор. Но Бубнов видит за этими словесными штампами свои изобразительные штампы: вот морской поход Олега, а вот битва на суше («и волны, и суша покорны тебе»). 4) Прощание с конём на глазах у дружины. 5) Счастливое время для отставного коня: «Теперь отдыхай! уж не ступит нога в твое позлащенное стремя». 6) После окончания похода пирует Олег. 7) Точная, согласно Пушкину, локализация места успокоения коня: «На холме, у брега Днепра, лежат благородные кости». 8) Кульминация. Но художник избежал общего плана: если соблюдать пропорции, на этом плане змея, вылезающая из плоского черепа, будет незаметна. Бубнов использует кинематографический приём: отдельно мрачный Олег, отдельно — «гробовая змея». 9) И вновь пир на высоком берегу Днепра. |

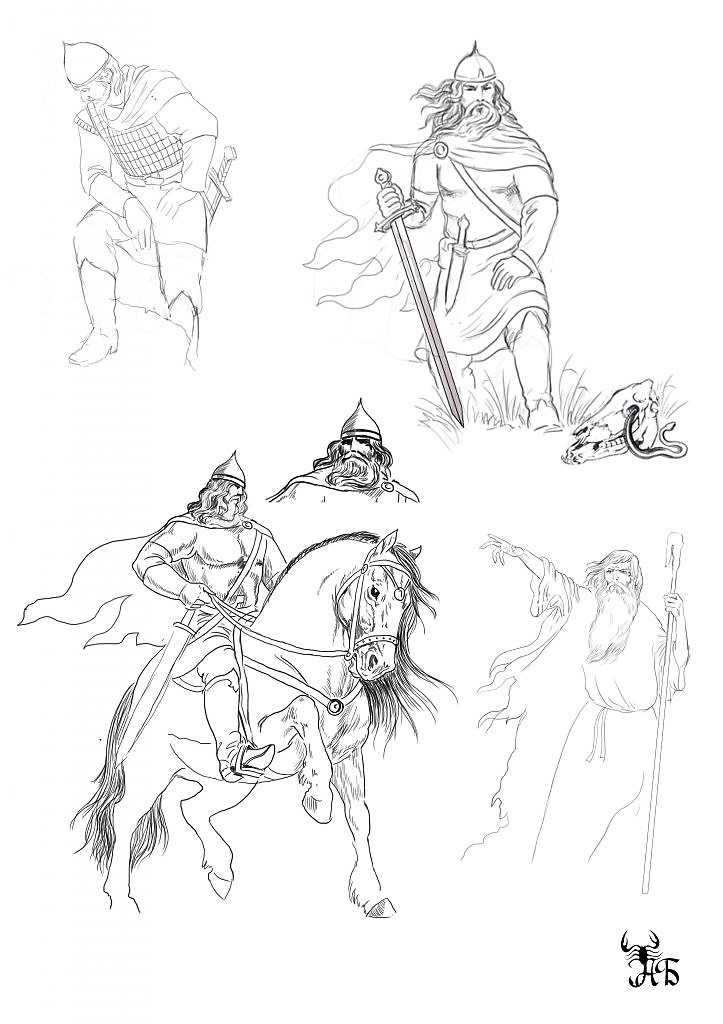

Воины эпохи Древней Руси X — XI веков на рисунках-реконструкциях Олега Федорова

Дружинная культура в Древней Руси формировалась одновременно с древнерусской государственностью и воплотила в себе этнические, социальные и политические процессы IX – начала XI веков.

Как показывают исторические материалы, славяне, основное население древнерусских территорий, в военно-техническом отношении были относительно слабы. В качестве оружия они использовали разве что стрелы, копья и топоры. Изменилась ситуация после того, как на территорию Древней Руси пришли так называемые «русы». По мнению ученых, так в древние времена называли воинов, пришедших из северной Европы. Вместе с русами появились и прогрессивные для того времени предметы воинского вооружения и защиты.

Среди археологических материалов нередко встречаются детские деревянные мечи и другие «игрушечные» предметы вооружения. Например, в Старой Ладоге найден деревянный меч с шириной рукояти около 5–6 см и общей длиной примерно 60 см, что соответствует размеру ладони мальчика в возрасте 6—10 лет. Таким образом в играх проходил процесс обучения навыкам, которые должны были пригодиться будущим воинам во взрослой жизни.

Важно отметить, что «русское» войско на начальном этапе своего существования вело исключительно пешие бои, что подтверждается византийскими и арабскими письменными источниками того времени. Поначалу русы рассматривали лошадей исключительно как средство передвижения. Правда, и породы лошадей, распространённые в то время в Европе, были довольно низкорослыми, поэтому долгое время нести на себе воина-всадника в полном вооружении просто не могли.

Поначалу русы рассматривали лошадей исключительно как средство передвижения. Правда, и породы лошадей, распространённые в то время в Европе, были довольно низкорослыми, поэтому долгое время нести на себе воина-всадника в полном вооружении просто не могли.

К концу X века все чаще случались военные конфликты между отрядами русов и войсками Хазарского каганата, а также Византийской империи, располагавшими сильной и обученной конницей. Поэтому уже в 944 году союзниками князя Игоря в походе на Византию выступили печенеги, отряды которых состояли из легких всадников. Именно у печенегов русы начали покупать специально обученных лошадей для нового рода войск. Правда, первая попытка русских отрядов в сражении верхом на лошадях, предпринятая в 971 году в битве под Доростолом, закончилась плачевно. Однако неудача не остановила наших предков, а так как собственной конницы им все еще не хватало, была введена практика привлечения конных отрядов кочевников, входивших даже в состав древнерусских дружин.

Читайте также: Детские рисунки ко дню Победы, поэтапно, карандашом, красками, в сад, в школу, на конкурс

Древнерусские воины перенимали у степняков не только навыки верхового боя, но и заимствовали оружие и одежду, характерные для «всаднической» культуры. Именно в то время на Руси появились сабли, сфероконические шлемы, кистени, кафтаны, сумки-ташки, сложные луки и другие предметы вооружения всадника и снаряжения лошади. Слова кафтан, шуба, ферязь, сарафан имеют восточное (тюркское, иранское, арабское) происхождение, отражающее, судя по всему, и соответствующее происхождение самих предметов.

С учетом того, что на большей части территории Древней Руси климатические условия были достаточно суровыми, историки предполагают, что при шитье русских кафтанов могла использоваться шерстяная ткань. «На него надели шаровары, гетры, сапоги, куртку, и кафтан парчовый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую» — так арабский путешественник и географ X века Ибн Фадлан описывает похороны знатного руса. О ношении русами широких шаровар, собранных у колена, — упоминает, в частности, и арабский историк начала X века Ибн Русте.

О ношении русами широких шаровар, собранных у колена, — упоминает, в частности, и арабский историк начала X века Ибн Русте.

В некоторых воинских погребениях древних русов были найдены серебряные, украшенные сканью и зернью, конические колпачки, которые предположительно являются окончаниями головных уборов в формеколпака с меховой оторочкой. Ученые утверждают, что именно так выглядела изготовленная мастерами древней Руси «русская шапка», форма которой, скорее всего, принадлежит кочевническим культурам.

Необходимость вести боевые действия в основном против степных легковооруженных всадников обусловила постепенное изменение русского вооружения в сторону большей легкости и гибкости. Поэтому поначалу вполне европейское (варяжское) оружие русских дружин времен походов на Византию постепенно приобрело более восточные черты: скандинавские мечи сменились саблями, воины пересели с ладей на коней, и даже тяжелый рыцарский доспех, со временем получивший широкое распространение в Европе, никогда не имел аналогий в произведениях древнерусских оружейников.

Помогла ли вам статья?

Рисунок Белого Кролика Олега Кассини для Playboy Октябрь 1979, Подписано Для Продажи на 1stDibs

Рисунок Белого Кролика Олега Кассини для Playboy Октябрь 1979, Подписано.

Иллюстрация женщины в белом комбинезоне, чокере и шляпе. Подписано Олегом Кассини. Обратите внимание, что костюм выполнен в форме головы кролика с умным использованием «усов».

Приблизительные размеры: Длина: 11 дюймов, ширина: 14 дюймов.

Имущество из коллекции Стивена Розенгарда, Чикаго, Иллинойс.

Этот оригинальный рисунок был заказан Playboy и включен в журнал от 19 октября.79 выпуск журнала Playboy (страницы 225–227) в статье, в которую вошли работы таких дизайнеров, как Билл Бласс, Олег Кассини, Эдит Хед, Фернандо Санчес и Моника Тилли, среди прочих, которые создают свои версии костюма кролика Playboy. Можно увидеть, как Кэндес Коллинз моделирует некоторые дизайны в этом фильме.

Олег Кассини — икона моды ХХ века. Хотя он родился в семье русской аристократии и вырос в Италии, он построил империю моды, которая, несомненно, была американской.

Графиня Кассини начала успешный модный бизнес во Флоренции, и вскоре талантливого молодого Олега отправили в Париж для набросков последних коллекций для отдыха в Италии. В Риме, когда ему было чуть за 20, Кассини создавал одежду для женщин из высшего общества и работал над несколькими фильмами, которые посеяли семена для его переезда в Голливуд. Стремление заново изобрести себя привело Кассини в Америку в XIX веке.30 с; в своей автобиографии он описывает, как прибыл почти без гроша в Нью-Йорк в разгар депрессии, где его титул изгнанного русского графа значил даже меньше, чем в опустошенной войной Европе. Кассини изо всех сил боролся за работу, имея навыки рисования, но не зная оптовой торговли, необходимой для выживания в модном районе Манхэттена на Седьмой авеню. Однако он преуспел в установлении связей, и Кассини постепенно вошел в нью-йоркское общество. Вскоре к нему присоединились младший брат Игорь (который учился в Америке и путешествовал с молодым Эмилио Пуччи) и его родители, когда-то ослепительная графиня, и его отец, смещенный дипломат, все еще верный России.

Графиня Кассини начала успешный модный бизнес во Флоренции, и вскоре талантливого молодого Олега отправили в Париж для набросков последних коллекций для отдыха в Италии. В Риме, когда ему было чуть за 20, Кассини создавал одежду для женщин из высшего общества и работал над несколькими фильмами, которые посеяли семена для его переезда в Голливуд. Стремление заново изобрести себя привело Кассини в Америку в XIX веке.30 с; в своей автобиографии он описывает, как прибыл почти без гроша в Нью-Йорк в разгар депрессии, где его титул изгнанного русского графа значил даже меньше, чем в опустошенной войной Европе. Кассини изо всех сил боролся за работу, имея навыки рисования, но не зная оптовой торговли, необходимой для выживания в модном районе Манхэттена на Седьмой авеню. Однако он преуспел в установлении связей, и Кассини постепенно вошел в нью-йоркское общество. Вскоре к нему присоединились младший брат Игорь (который учился в Америке и путешествовал с молодым Эмилио Пуччи) и его родители, когда-то ослепительная графиня, и его отец, смещенный дипломат, все еще верный России.

Он прошел базовую подготовку в Форт-Райли, штат Канзас, и искусство верховой езды, которому он научился в детстве, очень ему помогло. Он учился в Школе кандидатов в офицеры и дослужился до старшего лейтенанта (в это время он также стал гражданином США, потеряв титул графа). Кассини провел несколько лет в форте Райли, где к нему присоединился Тирни, прежде чем он получил удобный военный пост в Голливуде. По мере того, как карьера Тирни процветала (она сыграла главную роль в «Лауре» Отто Премингера в 1944), она смогла заявить о своем влиянии на главу 20th Century Fox Дэрила Занука, который нанял Кассини в качестве дизайнера для Тирни в ее фильме 1946 года «Лезвие бритвы», который оказался блестящей демонстрацией его талантов. Пара рассталась в том же году, и, снова стремясь к новому, Кассини вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как модельер. К 1950 году родился лейбл Oleg Cassini.

Объединив свое знание Старого Света и современной Европы, Голливуда, теннисных кортов Палм-Бич и Ньюпорта и, конечно же, Нью-Йорка, Олег Кассини изобрел новый бренд моды, который был отчетливо американским и актуальным.

Он прошел базовую подготовку в Форт-Райли, штат Канзас, и искусство верховой езды, которому он научился в детстве, очень ему помогло. Он учился в Школе кандидатов в офицеры и дослужился до старшего лейтенанта (в это время он также стал гражданином США, потеряв титул графа). Кассини провел несколько лет в форте Райли, где к нему присоединился Тирни, прежде чем он получил удобный военный пост в Голливуде. По мере того, как карьера Тирни процветала (она сыграла главную роль в «Лауре» Отто Премингера в 1944), она смогла заявить о своем влиянии на главу 20th Century Fox Дэрила Занука, который нанял Кассини в качестве дизайнера для Тирни в ее фильме 1946 года «Лезвие бритвы», который оказался блестящей демонстрацией его талантов. Пара рассталась в том же году, и, снова стремясь к новому, Кассини вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как модельер. К 1950 году родился лейбл Oleg Cassini.

Объединив свое знание Старого Света и современной Европы, Голливуда, теннисных кортов Палм-Бич и Ньюпорта и, конечно же, Нью-Йорка, Олег Кассини изобрел новый бренд моды, который был отчетливо американским и актуальным.

С 1960 по 1963 год Олег Кассини создал более 300 вещей для миссис Кеннеди, создав «образ Джеки», который способствовал не только революции в моде, но и началу новой эры. Кассини писал, что «Джеки играла очень активную роль в выборе своей одежды. Она любила яркие цвета — фисташковый, ярко-розовый, желтый и белый. Ее чувство стиля было очень точным; она делала редакционные комментарии к наброскам, которые я ей присылал. Она всегда точно знала, чего хочет; вкус у нее был отменный» (Олег Кассини, «На мой лад», 1987, с. 334).

После Камелота бизнес Кассини процветал и превратился в крупную отрасль; его имя появилось на всем: от одежды от кутюр до теннисной, спортивной и купальной одежды, салонов автомобилей, предметов домашнего обихода и парфюмерии. Он собирал красивые и редкие произведения искусства, оружие и доспехи, старинную мебель и вел образ жизни, соответствующий его имиджу. С этого периода Кассини также стал жить в важных домах. О своем готическом таунхаусе в Грамерси-парке на 19-й улице Манхэттена он образно писал: «Я вошел в фойе и сразу влюбился.

С 1960 по 1963 год Олег Кассини создал более 300 вещей для миссис Кеннеди, создав «образ Джеки», который способствовал не только революции в моде, но и началу новой эры. Кассини писал, что «Джеки играла очень активную роль в выборе своей одежды. Она любила яркие цвета — фисташковый, ярко-розовый, желтый и белый. Ее чувство стиля было очень точным; она делала редакционные комментарии к наброскам, которые я ей присылал. Она всегда точно знала, чего хочет; вкус у нее был отменный» (Олег Кассини, «На мой лад», 1987, с. 334).

После Камелота бизнес Кассини процветал и превратился в крупную отрасль; его имя появилось на всем: от одежды от кутюр до теннисной, спортивной и купальной одежды, салонов автомобилей, предметов домашнего обихода и парфюмерии. Он собирал красивые и редкие произведения искусства, оружие и доспехи, старинную мебель и вел образ жизни, соответствующий его имиджу. С этого периода Кассини также стал жить в важных домах. О своем готическом таунхаусе в Грамерси-парке на 19-й улице Манхэттена он образно писал: «Я вошел в фойе и сразу влюбился.

, 1987, стр. 391).

Олег Кассини умер в Нью-Йорке в 2006 году в возрасте 92 лет.

, 1987, стр. 391).

Олег Кассини умер в Нью-Йорке в 2006 году в возрасте 92 лет. Рисунок мечты моряка 1999 46×44 Огромный Олег Живетин

«Рисунок мечты моряка 1999 46×44 Огромный» Олега Живетина — 🔥Большой и сказочный рисунок — Кража — Спросить — 5 НаблюдателейПОДЕЛИТЬСЯ: | | |

Удиви меня-

Рисунок : Графит на бумаге

Размер : 36 x 34 дюйма | 91×86 см

В рамке: 46×44 дюйма | 117×112 смМОТИВИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ

СНИЖЕНИЕ

ЛЮБИМЫЙ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

- Добавить в список наблюдения Создать аналогичный список

-

🔥Большой и сказочный рисунок — кража — запрос — 5 наблюдателей

$$$$$

- СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ЗАДАТЬ ВОПРОС

ИНФОРМАЦИЯ О СПИСОКЕ

БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ

Год1999

Рукописная подписьВнизу справа и дата

Состояние Отличное

В рамке из оргстеклаБумажный коврик с оргстеклом и деревянным молдингом

Куплено у Частного Коллекционера 2008 г.

Сертификат подлинностиArt Brokerage

LID69878

Олег Живетин

Арт-брокер: Олег Живетин Русский Художник: р. 1964. Олег Живетин родился в 1964 году. Русская иконопись является основным и глубоким ориентиром в творчестве Олега Живетина. Зритель увидит религиозные образы с золотыми нимбами, Мадоннами, ангелами и святыми. Другие типичные значки включают сердца, музыкальные инструменты, книги, небесные существа и цветы, символы красоты, нежности и духовного развития. Одним из самых красивых аспектов живописи Олега является его искусная передача лиц, рук и ног. Персонажи Олега чаще общаются с помощью жестов рук, а не зрительного контакта. Жесты проникнуты тонким смыслом; благодаря этому контролю над языком тела создается глубокое чувство общего опыта.

После войны отблески культа Александра Невского и Дмитрия Донского пали и на совсем уж легендарного князя Олега. Тема художниками освоена — главное, что шлемы островерхие.

После войны отблески культа Александра Невского и Дмитрия Донского пали и на совсем уж легендарного князя Олега. Тема художниками освоена — главное, что шлемы островерхие. Видимо, вот это описание из каталога подходит под такую книжку:

Видимо, вот это описание из каталога подходит под такую книжку: Шмаринова.

Шмаринова.  Цинберг. Авторитетный каталог-справочник «Пушкин в русской и советской иллюстрации» считает, что иллюстрации принадлежат Т.Цинберг, а Рудакова вообще не упоминает. Или составители каталога имели какую-то инсайдерскую информацию, или, что более вероятно, техническая ошибка, неизбежная даже для изданий такого рода.

Цинберг. Авторитетный каталог-справочник «Пушкин в русской и советской иллюстрации» считает, что иллюстрации принадлежат Т.Цинберг, а Рудакова вообще не упоминает. Или составители каталога имели какую-то инсайдерскую информацию, или, что более вероятно, техническая ошибка, неизбежная даже для изданий такого рода.

Но иллюстратор не из новой волны. Перед нами — художник-монументалист А.Бубнов. Хрестоматийной является его картина «Утро на Куликовом поле». Это во многом объясняет тот размах, с которым художник проиллюстрировал стихотворение.

Но иллюстратор не из новой волны. Перед нами — художник-монументалист А.Бубнов. Хрестоматийной является его картина «Утро на Куликовом поле». Это во многом объясняет тот размах, с которым художник проиллюстрировал стихотворение.  И вдруг вспомнил про коня.

И вдруг вспомнил про коня.