Память рисунка

0 Архитектор Матвей Федорович Казаков умер после того, как ему сообщили о пожаре Москвы 1812 года. В тот момент многое из построенного им погибло. Построенного было много и еще больше зданий, чьи проекты были подписаны – утверждены Казаковым как начальником Экспедиции кремлевских строений, фактически главным архитектором Москвы. Не все здания из так называемых Альбомов Казакова им полностью спроектированы, и все же архитектура зрелого московского классицизма – это именно Казаков, а не утонченный капризный Баженов, его учитель, мастер французского классицизма и сложной масонской псевдоготики. Казаков – внук крепостного, построивший или утвердивший на рубеже XVIII-XIX веков множество дворцов и особняков старой столицы, уверенный профессионал без баженовских излишеств.

Нынешняя выставка именно такая, крупная, основательная, «плановая» к 280-летию со дня рождения. С момента основания музея это четвертая монографическая выставка Казакова – поясняют кураторы. И разместилась она в анфиладе дома Талызиных, главного здания музея архитектуры в начале Воздвиженки – здания из альбомов Казакова. Кураторов три: историк архитектуры, давний сотрудник музея, автор публикаций о Львове и Баженове Зоя Золотницкая, Татьяна Иванова, хранитель фонда графики XVIII-XIX веков, материал которого составил большую часть экспозиции, и Владимир Седов, глава кафедры Отечественного искусства МГУ.

Выставка разделена по темам, один зал анфилады – одна тема. Дизайнер экспозиции Агния Стерлигова присвоила каждому залу свой цвет, обозначив его выпуклой конструкцией на стене слева, вдоль которой выстроена анфилада, и продолжив цветными плашками подписей. Тот же цвет принимают помосты в пространстве залов, несущие дополнительные экспонаты – скажем так, оживляж, не всегда прямо связанный с Казаковым, а представляющий эпоху. Мы же говорим о допожарной Москве, так здесь возникает мебель классицизма из фондов музея, фрагменты позолоченных деревянных колонн иконостасов и почему-то пара пробковых макетов Антонио Кики, непонятно как связанных с героем, но демонстрирующих интерес века Просвещения к изучению античных образцов. Прямо на них, в окружении частей деревянных иконостасов, как классицистических, и так и виноградных «нарышкинских», с миниатюрного овального портрета смотрит сам Казаков.

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Все эти стулья, с одной стороны, нужны для придания выставке разнообразия – не так просто подать экспозицию, состоящую из одной, пусть даже отменной, графики; но и со своей ролью погружения в эпоху, представления от том, чем были наполнены интерьеры времени Матвея Федоровича, справляются. На цветных, вырастающих из стендов столиках, лежат то книги (довольно своеобразный, но распространенный способ показать книгу на выставке в витрине, полистать-то ее нельзя, но зато он убеждает в ее существовании и напоминает о ней), то гипсовые или деревянные фрагменты – они кажутся, а может быть и служат, доказательствами материальности архитектуры, показанной в основном графикой планов, фасадов, видовых акварелей.

Позволяют нам переключиться от абстракции изображения к абстракции исключенной из контекста здания и помещенной в витрину детали. И перевести взгляд на интерьеры анфилады дома Талызиных, она здесь тоже экспонат, с колоннами, искусственным мрамором и рельефами in situ. В бывшей парадной опочивальне, зале, перегороженном вдоль рядом колонн, в закутке за углом показывают интерьеры «Золотых комнат» дома Демидова в Гороховском переулке, одного из сохранившихся и замечательных произведений Казакова.

Позволяют нам переключиться от абстракции изображения к абстракции исключенной из контекста здания и помещенной в витрину детали. И перевести взгляд на интерьеры анфилады дома Талызиных, она здесь тоже экспонат, с колоннами, искусственным мрамором и рельефами in situ. В бывшей парадной опочивальне, зале, перегороженном вдоль рядом колонн, в закутке за углом показывают интерьеры «Золотых комнат» дома Демидова в Гороховском переулке, одного из сохранившихся и замечательных произведений Казакова.Фрагмент иконостаса северного придела церкви святителя Григория Неокесарийского в Дербеницах в Москве. Конец XVIII – начало XIX века. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Разноцветные стенды тоже поддерживают зрителя в тонусе, поскольку тот или иной шарфик посетительницы нет-нет да и попадет в тон, включившись в экспозиционную игру.

Расцветки – из любимых оттенков фасадов классицизма, разве что может быть чуть ярче: золотистый, голубой, зеленый, розовый, псевдоготический красный – вторгаются в интерьеры залов объемами, напоминающими граненый алмазный руст первого яруса Большого Кремлевского дворца. Вспоминаем: дом-то Талызиных на изображениях желтый, а после последнего ремонта по воле тогдашнего директора Давида Саркисяна остался серым, и сейчас этот цвет внутри как будто говорит: «покрась меня», выбери уже колер.

Расцветки – из любимых оттенков фасадов классицизма, разве что может быть чуть ярче: золотистый, голубой, зеленый, розовый, псевдоготический красный – вторгаются в интерьеры залов объемами, напоминающими граненый алмазный руст первого яруса Большого Кремлевского дворца. Вспоминаем: дом-то Талызиных на изображениях желтый, а после последнего ремонта по воле тогдашнего директора Давида Саркисяна остался серым, и сейчас этот цвет внутри как будто говорит: «покрась меня», выбери уже колер.Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Большой Кремлевский дворец. Копия с чертежа В.И. Баженова, М.Ф. Казаков, 1772. Фрагмент. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Большой Кремлевский дворец. Модель В.И. Баженова, постоянная экспозиция Музея архитектуры. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Дополнения, связанные с Казаковым более прямо и непосредственно – макет усадьбы Петровское-Княжищево, более известной как Петровское-Алабино, расположенной в районе Апрелевки по Киевскому шоссе справа, если ехать из Москвы.

Ее главный дом – палладианская «вилла-Ротонда» с четырьмя портиками, скругленными углами и купольным залом в центре. Сейчас в середине дома огромная яма, когда-то нам рассказывали, что во время войны в купол попала бомба, а позже оказалось, что он просто обрушился от небрежения, провалился в подвал. Но колонны дома и сейчас выглядят очень внушительно, пиранезиански, как фрагмент «русской античности», по отношению к которой авторы макета 1958 года выступают как Антонио Кики по отношению к храму в Пестуме. И совершенно неясно, что лучше, восстановить дом или оставить романтической руиной. Но ведь упадет же.

Ее главный дом – палладианская «вилла-Ротонда» с четырьмя портиками, скругленными углами и купольным залом в центре. Сейчас в середине дома огромная яма, когда-то нам рассказывали, что во время войны в купол попала бомба, а позже оказалось, что он просто обрушился от небрежения, провалился в подвал. Но колонны дома и сейчас выглядят очень внушительно, пиранезиански, как фрагмент «русской античности», по отношению к которой авторы макета 1958 года выступают как Антонио Кики по отношению к храму в Пестуме. И совершенно неясно, что лучше, восстановить дом или оставить романтической руиной. Но ведь упадет же.Петровское-Алабино, церковь. Макет 1958. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Петровское-Алабино, дом. Макет 1958. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

К выставке подключается часть постоянной экспозиции музея – макет Большого Кремлевского дворца Баженова, над которым Казаков работал, еще учась. В зал с макетом, который всегда стоит увидеть еще раз, можно забрести случайно с выставки, дверь открыта и макет оказывается более чем к месту.

Напротив, совсем современные дополнения – два экрана с реконструкциями Кремля и Тверской улицы на момент, когда они были полностью отстроены под наблюдением Казакова. Трехмерные модели-реконструкции выполнены группами студентов МАРХИ под руководством Юлии Клименко. Моделям недостает всплывающих подписей, расшифровок, да и в целом, но нашим временам, интерактивности, поскольку их крутят как ролики на экранах, а современному человеку подавай уже тач-пад. Кремль получился несколько условным, а вот реконструкция Тверской улицы выглядит увлекательно и поучительно, коротко скажу – вереница самых дорогих в городе дворцов вовсе не похожа на нынешнюю Тверскую, ну то есть совсем, разве что бывший Музей революции, он же бывшее Дворянское собрание, может дать нам сейчас какое-то представление. Напротив – рисованная реконструкция Тверской по Альбомам Казакова, чертеж В.В. Кузнецова по материалам Е.А. Белецкой, 1952-1953 годы. Тут-то мы и понимаем, что пришли не просто еще раз изучить творчество Казакова, но увидеть город, в котором он работал, и понять, что получилось, что изменилось в этом городе, как это множество дворцов проросло среди сотен монастырей и колоколен. Город становится и последним акцентом – своего рода апофеозом: последний зал овальный, в торце карта Москвы, по стенам акварели Кваренги и Казакова.

Кремль получился несколько условным, а вот реконструкция Тверской улицы выглядит увлекательно и поучительно, коротко скажу – вереница самых дорогих в городе дворцов вовсе не похожа на нынешнюю Тверскую, ну то есть совсем, разве что бывший Музей революции, он же бывшее Дворянское собрание, может дать нам сейчас какое-то представление. Напротив – рисованная реконструкция Тверской по Альбомам Казакова, чертеж В.В. Кузнецова по материалам Е.А. Белецкой, 1952-1953 годы. Тут-то мы и понимаем, что пришли не просто еще раз изучить творчество Казакова, но увидеть город, в котором он работал, и понять, что получилось, что изменилось в этом городе, как это множество дворцов проросло среди сотен монастырей и колоколен. Город становится и последним акцентом – своего рода апофеозом: последний зал овальный, в торце карта Москвы, по стенам акварели Кваренги и Казакова.

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи. ру

ру

Научная (цифровая) реконструкция застройки Тверской улицы в Белом городе по материалам альбомов М.Ф. Казакова. Студенты 3 курса МАРХИ. Руководитель Ю.Г. Клименко. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Между тем самое важное на выставке, конечно, не антураж из стульев и макетов, хотя он необходим, а то главное, что хранит Музей архитектуры – подлинная графика Казакова и его современников из фондов музея. Именно ее необходимо разглядывать и в нее «погружаться»: деталей масса, исполнение великолепное, рисунку Казакова посвящен даже отдельный блок кураторских комментариев: «…наибольший интерес вызывают работы, выполненные в яркой штриховой манере – карандашом и тушью».

Действительно, местами рисунки настолько похожи на гравюру на меди, что даже не верится, что это именно перо, а не резец. Но если перо – значит вещь уникальная, не тиражная. Хотя и офорты здесь тоже есть – в частости, по оформлению Ходынского поля. И отличить их от рисунка пером непросто.

Действительно, местами рисунки настолько похожи на гравюру на меди, что даже не верится, что это именно перо, а не резец. Но если перо – значит вещь уникальная, не тиражная. Хотя и офорты здесь тоже есть – в частости, по оформлению Ходынского поля. И отличить их от рисунка пером непросто.М.Ф. Казаков. Вид на Петровский путевой дворец в Москве во время строительства. 1778. Фрагмент. Выставка «Матвей Казаков и допожарная Москва», Музей архитектуры. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

В наше время обострения противоречий между компьютерной и ручной графикой выставка, наполненная подлинниками отличного рисовальщика – сама по себе событие, даже если бы это не был Казаков. Но так – можно связать неизбежно пребывающее на слуху имя мастера (а кто его не знает) с какими-то новыми индивидуальными, прежде не замеченными деталями.

Так что на выставку надо идти: знакомиться с Казаковым, запоминать: Сенат, Петровский подъездной дворец, дом Демидова, Петровское-Алабино, Царицыно, французский классицизм от архитектора, не бывшего во Франции, неоготика отвергнутая и реконструированная частично по второму нереализованному проекту (оба проекта показаны рядом). Москва сильно изменилась с тех пор, у нее шестой или седьмой период обновления уже после Казакова – и разглядывание пласта столь давно утраченного, может быть, позволит взглянуть на процесс чуть более философски. А может быть и нет.

Москва сильно изменилась с тех пор, у нее шестой или седьмой период обновления уже после Казакова – и разглядывание пласта столь давно утраченного, может быть, позволит взглянуть на процесс чуть более философски. А может быть и нет.

Каталога выставки пока нет, но музей обещает его выпустить.

Выставка продлится до 10 марта.

100 лет назад большевики объявили терскому казачеству беспощадную войну

Эхо Кавказской войны

Корни конфликта уходят в события заключительного этапа Кавказской войны. Выделение Терского казачьего войска из Кавказского линейного казачьего войска и образование Терской области в 1860 г. сопровождались выселением горского населения из традиционных мест проживания и передачей их земель казакам, что привело к росту межэтнической напряженности. Резкое обострение ситуации вплоть до разорения и уничтожения казачьих станиц произошло в течение 1917 г.

В мае 1918-го III съезд народов Терека постановил приступить «к урегулированию чересполосицы путем переселения для уравнивания национальных границ» станиц Сунженская, Акиюртовская, Тарская и Фельдмаршальская2. Но организованного переселения не получилось. Вскоре после съезда горцы предприняли ряд набегов на намеченные к выселению станицы. Эти инциденты стали важной причиной восстания терских казаков в июне 1918 г. во главе с Г.Ф. Бичераховым. После овладения Терской области Добровольческой армией второй Войсковой круг в июне 1919 г. постановил возвратить казакам всё движимое имущество, скот и инвентарь.

«Очистить всю Притеречную область»

Восстановление власти Советов на территории Терской области в марте 1920 г. в очередной раз обострило земельный вопрос. 15 апреля 1920 г. В.И. Ленин в телеграмме председателю Северо-Кавказского ревкома Г.К. Орджоникидзе указал, что «по вопросу о земельных отношениях можете действовать самостоятельно»3. Позиция же Орджоникидзе сводилась к необходимости устранить чересполосицу путем переселения всех станиц, территориально прилегающих к горскому населению4.

В апреле 1920 г. началось вторичное и очень жесткое, сопровождаемое грабежами выселение станиц, возвращенных казакам в 1919 г., причем на жалобы казаков власти не реагировали. Опыт апрельской депортации 1920 г. оказался пробным шаром: «Высылка населения фактически стала рассматриваться властями как вполне адекватное решение проблем, с которыми советская власть столкнулась на территории бывшего Терского казачьего войска»5. Осенью 1920 г. удобным поводом для начала очередного этапа депортаций стали вооруженные выступления казачьих станиц Надтеречной и Сунженской линий. Повстанцам удалось перерезать ряд линий железных дорог, обстрелять и обрушить несколько поездов, но восстание было быстро подавлено, сразу после чего Орджоникидзе издал приказ, по которому предписывалось сжечь ст. Калиновскую, а станицы Ермоловскую, Романовскую (Закан-Юрт), Самашкинскую и Михайловскую отдать беднейшему населению, в первую очередь «всегда бывшим преданными соввласти нагорным чеченцам»6. Население упомянутых пяти станиц составляло 21 806 человек. Мужчины в возрасте 18-50 лет были отправлены на принудительные работы в Архангельскую губернию, в Донбасс и Бакинскую губернию; остальные выселены на 50 верст к западу и северу от своих станиц, а также в станицы Моздокского округа7.

Население упомянутых пяти станиц составляло 21 806 человек. Мужчины в возрасте 18-50 лет были отправлены на принудительные работы в Архангельскую губернию, в Донбасс и Бакинскую губернию; остальные выселены на 50 верст к западу и северу от своих станиц, а также в станицы Моздокского округа7.

Выселение приостановили

29 октября 1920 г. Орджоникидзе на съезде парторганизаций Дона и Кавказа объявил о решении выселить 18 станиц с 60тысячным населением по ту сторону Терека в Ставропольскую губернию8. Эти меры опирались на развернутое обоснование необходимости переселения, которое представил 16 октября заведующий Терским облземотделом Н. Шашин (док. N 1). К документу приложен правленый рукой Сталина список выселяемых станиц, включающий не 16, как предлагал Шашин, а 21 станицу (док. N 2). Представление о планах кардинальной перекройки этнической карты региона дает телеграмма Сталина Ленину от 30 октября 1920 г. (док. N 4).

Первой к выселению в рамках новой операции была намечена станица Ассиновская. Телеграммой Сталина и Орджоникидзе Реввоенсоветам Терской группы войск и Кавказского фронта 30 октября 1920 г. предписывалось «произвести в срочном порядке переселение казаков Ассиновской за Терек» (док. N 3). Но уже объявленное выселение станицы после ходатайств казаков решили из-за холодов и медленности вселения чеченцев в уже пустые станицы отложить до весны9.

Телеграммой Сталина и Орджоникидзе Реввоенсоветам Терской группы войск и Кавказского фронта 30 октября 1920 г. предписывалось «произвести в срочном порядке переселение казаков Ассиновской за Терек» (док. N 3). Но уже объявленное выселение станицы после ходатайств казаков решили из-за холодов и медленности вселения чеченцев в уже пустые станицы отложить до весны9.

Зимой планы властей изменились, и 27 января 1921 г. последовало распоряжение Президиума ВЦИК о приостановке выселения10. Была организована комиссия под руководством завотделом ЦК РКП(б) В.И. Невского для разбора положения дел в Горской АССР. Представленный им по результатам работы комиссии доклад во ВЦИК содержал резкую критику политики на Северном Кавказе и методов проведения депортаций. После обсуждения доклада 14 апреля 1921 г. было решено казачьи станицы не выселять, а земельный дефицит горцев удовлетворить путем компромисса различных сторон11.

Всего за 1918-1921 гг. депортациям подверглось население 11 казачьих станиц, численность которых по состоянию на 1916 г. составляла 34 637 человек. При этом применяемый рядом современных авторов термин «геноцид» в отношении депортаций терского казачества вряд ли уместен. Скорее речь шла о частичной, а не о тотальной чистке населения, тем более что в 1921 г. внутри большевистского руководства сработала система сдержек и противовесов, ограничившая аппетиты группы Орджоникидзе-Сталина. Важно и то, что основным критерием репрессий выступал не этнический, а социальный признак, а именно представление о казаках как о бывшем правящем «народе-помещике» и «контрреволюционном сословии».

составляла 34 637 человек. При этом применяемый рядом современных авторов термин «геноцид» в отношении депортаций терского казачества вряд ли уместен. Скорее речь шла о частичной, а не о тотальной чистке населения, тем более что в 1921 г. внутри большевистского руководства сработала система сдержек и противовесов, ограничившая аппетиты группы Орджоникидзе-Сталина. Важно и то, что основным критерием репрессий выступал не этнический, а социальный признак, а именно представление о казаках как о бывшем правящем «народе-помещике» и «контрреволюционном сословии».

Все публикуемые документы хранятся в фонде 558 (И.В. Сталин) РГАСПИ и публикуются в соответствии с современными правилами правописания.

Публикацию подготовил заместитель начальника отдела РГАСПИ Евгений Григорьев.

N 1. Докладная записка заведующего Терским областным земельным отделом Н. Шашина в Исполком Советов Терской области о разрешении земельного вопроса в области

16 октября 1920 г.

В Исполнительный комитет Советов Терской области

В настоящее время в связи с проводимыми мерами по осуществлению основных принципов земельной политики в Терской области является насущная необходимость в срочном разрешении земельного вопроса у горских народов (чеченцев, осетин, ингушей и балкарцев), населяющих Терскую область и испытывающих сильную нужду в земле, на почве которой неоднократно возникали кровавые столкновения со своими соседями-казаками, поставленными в земельном отношении в несравненно лучшие условия.

У кого земли больше?*

Существующая необеспеченность землей горского населения и особенно населения нагорной полосы — факт общеизвестный.

Нижеследующие цифры (Стат. данные 1916 года) подтверждают сказанное. Так, в нагорной полосе: у чеченцев на одну душу приходится удобной земли — 1,3 д[есятины]12, у ингушей — 0,9 д., у осетин — 1,2 д. и у пяти горских племен13 1,8 д., при чем удобные земли у горцев нагорной полосы распределяются по угодиям следующим образом: у чеченцев — пашни 0,4 д. , сенокосу 0,7 и выгону — 0,2; у ингушей — пашни 0,2, сенокосу — 0,5 и выгону — 0,2; осетин — пашни 0,2, сенокосу — 0,9 и у балкарцев — пашни 0,1 и сенокосу — 1,7 десятин.

, сенокосу 0,7 и выгону — 0,2; у ингушей — пашни 0,2, сенокосу — 0,5 и выгону — 0,2; осетин — пашни 0,2, сенокосу — 0,9 и у балкарцев — пашни 0,1 и сенокосу — 1,7 десятин.

Как видно из этих данных, количество земли, пригодной к пахотьбе у горцев нагорной полосы очень невелико; так у ингушей нагорной полосы общее количество земли — 30 600 д., из коих 1980 д. пахотной и усадебной, 5809 д. сенокосу и 32 811 д. прочих угодий; у осетин нагорной полосы при общем количестве земли в 158 638 д. пахотной и усадебной 9749 д., сенокоса 36 269 д., прочих угодий 112 025 д.; у чеченцев нагорной полосы: общее количество земли 239 348 д., из них: пахотной и усадебной 43 165 д., сенокоса 72 228 д., прочих угодий 123 953 десятины.

Вместе с тем всем известна высокая обеспеченность землей казачьего населения, переходящая зачастую в многоземелье. Так, например, душевой надел казаков Сунженской линии равен — 4,8, казаков Кизлярского отдела — 8,6 д. Средний же душевой надел у казаков во всей области доходит до 4,2 д. И в то время, когда горское население, вследствие малоземелья, вынуждено бывает для своего физического существования прибегать к аренде частновладельческих земель и к использованию земель, зачастую непригодных, в это время рядом с ним казачье население, не будучи в состоянии за многоземельем обрабатывать свои наделы, оставляет нередко большие земельные пространства необработанными или же пуская их под выпас и сенокошение, и в лучшем случае сдавая их в аренду.

И в то время, когда горское население, вследствие малоземелья, вынуждено бывает для своего физического существования прибегать к аренде частновладельческих земель и к использованию земель, зачастую непригодных, в это время рядом с ним казачье население, не будучи в состоянии за многоземельем обрабатывать свои наделы, оставляет нередко большие земельные пространства необработанными или же пуская их под выпас и сенокошение, и в лучшем случае сдавая их в аренду.

Такое неравномерное распределение земельных площадей в области между населяющими ее народами, явившееся результатом вековой колонизаторской политики самодержавного строя, и до настоящего времени служит ареной бесконечных споров и междоусобий между горскими племенами, с одной стороны, и казачеством — с другой.

* Подзаголовки добавлены редакцией.

Два враждебных лагеря

Окруженные горами и непрерывной цепью казачьих станиц горские народы не раз делали отчаянные попытки раздвинуть границы своей территории и, спускаясь в долины, дотла уничтожали целые станицы. До прихода Советской власти казачьи станицы и горные аулы представляли два враждебных лагеря, которые вели между собой непрерывную войну.

До прихода Советской власти казачьи станицы и горные аулы представляли два враждебных лагеря, которые вели между собой непрерывную войну.

В настоящее время с установлением в области Советской власти и с провозглашением ею лозунга «Землю трудящимся» представляется подходящий момент привести эти две враждующие стороны к мирному сожительству, что вполне возможно, если будет действительно проведен в жизнь указанный выше лозунг, т.е. справедливое распределение всей земли между трудовой массой каждой национальности в отдельности.

Переходя к определению размера площади, подлежащей для обеспечения земельных нужд горских трудовых масс, Областной земельный отдел считает нужным отметить, что, ввиду отсутствия в области выработанных норм земельного наделения, в качестве последней принят средний душевой надел плоскостных горцев по каждой национальности в отдельности, т.е. для чеченцев — 2,5 д., ингушей — 2 д., для осетин — 1,9 д. и для балкарцев — 2,8 д. Но так как значительное количество земли в нагорной полосе по естественным свойствам является неудобной для пахотьбы, то, чтобы поставить горцев нагорной полосы хотя бы в те условия, в коих живут их соплеменники, необходимо нормы эти значительно увеличить. Так, чеченцы, живущие на плоскости, имеют в настоящее время надел в 2,5 д. на едока; для их соплеменников в горах эту цифру в зависимости от естественных, топографических горных условий и степени урожайности земли необходимо повысить в два раза. Ингуши на плоскости имеют теперь надел на душу в 2 десятины; для них в горах ввиду плохого качества земли, необходимо не менее 8 десятин, т.е. увеличить в 4 раза. Плоскостные осетины имеют на одну душу 1,9 десятины, их наделы в горах должны быть повышены не менее как в 3 раза и, наконец, надел у балкарцев в горах должен быть доведен до 13 десятин. Таким образом, земельная норма в горах должна быть доведена: у чеченцев до 5 десятин, и ингушей — 8 д., осетин — 5,7 д. и у балкарцев — до 13 десятин.

Так, чеченцы, живущие на плоскости, имеют в настоящее время надел в 2,5 д. на едока; для их соплеменников в горах эту цифру в зависимости от естественных, топографических горных условий и степени урожайности земли необходимо повысить в два раза. Ингуши на плоскости имеют теперь надел на душу в 2 десятины; для них в горах ввиду плохого качества земли, необходимо не менее 8 десятин, т.е. увеличить в 4 раза. Плоскостные осетины имеют на одну душу 1,9 десятины, их наделы в горах должны быть повышены не менее как в 3 раза и, наконец, надел у балкарцев в горах должен быть доведен до 13 десятин. Таким образом, земельная норма в горах должна быть доведена: у чеченцев до 5 десятин, и ингушей — 8 д., осетин — 5,7 д. и у балкарцев — до 13 десятин.

Только при таких нормах надела горцы нагорной полосы получат возможность такого же существования, как и их плоскостные соплеменники, а существование последних при нормах надела в 1,9 д. (у осетин) и 2 д. (ингушей) можно признать только сносным.

Кому и сколько земли добавить?

Исходя из этих соображений, для горцев потребуется нижеследующее количество земли.

Для чеченцев и ауховцев14. Количество населения в горной Чечне по переписи 1916 года составляло 111887 душ с общим количеством всей земли в 239346 д. При норме надела в 5 д. в нагорной полосе можно устроить 47470 чел., остальные 64417 подлежат наделению.

В горной Ингушетии при численности населения в 13748 чел. обоего пола, при 30600 д. удобной и неудобной земли и при наделе в 8 десятин возможно оставить до 3825 чел., остальные 9923 чел. должны быть обеспечены землей на плоскости.

Осетины имеют в горах 158038 д. всей земли на 45800 душ; при норме в 5,7 д. можно устроить в горах 27726 душ; удовлетворению землей подлежит 18154 души.

Балкарцы в количестве 23015 душ имеют 207150 д. удобной и неудобной земли; при норме в 13 д. можно оставить в нагорной полосе 15935 чел., остальные 7080 чел. подлежат удовлетворению землей.

Таким образом, для обеспечения землей горских народов по существующим нормам надела плоскости в настоящее время потребуется нижеследующее количество земельных площадей: для Чечни и ауховцев (64417х2,5) — 161042 д. ; для Осетии при норме 1,9 д. и 18 154 души, подлежащих наделению, (18 154х1,9 д.) — 34 492 д.; Ингушетии при норме 2 д. и 9923 души подлежит наделению (9923х2) — 19 946 д. и для балкарцев при норме 2,8 д. (7080х2,8 д.) — 19 924 десятины — всего, таким образом, для наделения горских народов требуется до 235 404 д.

; для Осетии при норме 1,9 д. и 18 154 души, подлежащих наделению, (18 154х1,9 д.) — 34 492 д.; Ингушетии при норме 2 д. и 9923 души подлежит наделению (9923х2) — 19 946 д. и для балкарцев при норме 2,8 д. (7080х2,8 д.) — 19 924 десятины — всего, таким образом, для наделения горских народов требуется до 235 404 д.

В настоящее время для удовлетворения этих нужд в распоряжении этих народов имеется нижеследующий земельный фонд из частновладельческих и других земель нетрудовых собственников. В Чечне до 35 000 д. частновладельческих земель и земли разоренной слободы Воздвиженской до 10 000 д., всего до 45 000 десятин.

Таким образом, Чечня требует для обеспечения себя извне 161 042 д.- 45 000 д=116 042 д.

В Ингушетии имеются: освободившиеся за переселением ст. Тарской, Сунженской и Акиюртовской в количестве — до 16 000 д. и частновладельческие земли — до 2000 д., недостает до 2000 д.

Осетия располагает фондом частновладельческих земель приблизительно до 14 000 д., недостает 20 492 десятины.

Пять горских обществ Нальчикского округа земельного фонда не имеют и таковые должны быть удовлетворены полностью.

Итак, для удовлетворения земельных нужд всего горского населения потребуется извне — 158 458 десятин.

Казачьи наделы

Совершенно другое положение занимает в крае казачье население, средний душевой надел которого, как было уже отмечено, доходит до 4,2 десятины. Если взять самый крупный душевой надел, имеющийся на плоскости у горцев (чеченцев — 2,5 д.) и сравнить со средним наделением казаков, то и тогда получится довольно большое превышение в наделах у последних, доходящее почти до 2 десятин (1,8 д.). Считая же в среднем численность казачьего населения 306 664 души (по переписи 1916 года) и приравнивая казачий надел с чеченским наделом на плоскости, получается излишек, выражающийся в довольно крупной цифре — в 551 995 десятин.

Конечно, не все казачьи земли можно признать вполне пригодными. Здесь также необходимо, как было принято в отношении земель нагорной полосы, ввести соответствующий коэффициент на повышение норм казачьего надела, но и при этом условии все же останется большой излишек, который должен составить земельный фонд, необходимый для удовлетворения горских трудовых масс.

Переходя к вопросу о том, в каком направлении должен разрешиться земельный вопрос у горцев, т.е. в направлении ли переселения части горцев нагорной полосы на плоскость или в выселении казачьих станиц, прилегающих к горской территории в целях расширения таковой, Областной земельный отдел считает необходимым высказать нижеследующие соображения.

Во всем виноват царизм

Горский земельный вопрос принял острую форму исключительно по вине царской власти. Не более как 50 лет тому назад границей горской территории служила река Терек, но ходом колонизаторской политики прежней власти горские народы постепенно были оттеснены, сначала в предгорья Кавказа, а затем в его ущелья и на неприступные и дикие скалы. Царское правительство, проводя свою колонизаторскую политику в крае, не считалось с действительными нуждами горского населения. Но если были допущены ошибки старым правительством по отношению к горскому народу, то справедливость требует, чтобы новое правительство — Советская власть, несущая на знамени своем братство и равенство и защиту угнетенных,- исправило эти ошибки и предоставило бы горцам если не все, то хотя бы часть принадлежавших им ранее земель, что вполне возможно сделать путем выселения некоторых станиц, прилегающих к горской территории, а именно ст. Кохановскую, Ильинскую, Петропавловскую, Горячеводскую, Грозненскую, Ермоловскую, Заканюртовскую, Самашкинскую, Нестеровскую, Фельдмаршальскую, Ассиновскую, Ардонскую, Архонскую, Николаевскую и Змейскую с общей площадью в 197 200 д. Считая, что не вся подлежащая к отрезке площадь казачьих земель является удобной, и принимая площадь неудобных земель в 10% от всей площади, получается та необходимая площадь (177 480 д.), которая если не вполне, то до некоторой степени обеспечит землей горское население.

Кохановскую, Ильинскую, Петропавловскую, Горячеводскую, Грозненскую, Ермоловскую, Заканюртовскую, Самашкинскую, Нестеровскую, Фельдмаршальскую, Ассиновскую, Ардонскую, Архонскую, Николаевскую и Змейскую с общей площадью в 197 200 д. Считая, что не вся подлежащая к отрезке площадь казачьих земель является удобной, и принимая площадь неудобных земель в 10% от всей площади, получается та необходимая площадь (177 480 д.), которая если не вполне, то до некоторой степени обеспечит землей горское население.

Причем согласно проекту расширения горской территории за счет казачьих земель названная площадь нижеследующим образом распределяется между горскими народами.

Чеченцам для удовлетворения их земельных нужд отводится 98 000 д. или 88 200 д. удобной земли. Требуется же для них 116 042 десятины, недостает им 27 842 д.

Ингушетия по проекту должна получить 58 700 д. (с землями ст. Сунженской, Тарской и Акиюртовской — до 85 000 д.) или же 52 830 д. удобной земли. Недостает же им за использованием указанных земель трех станиц всего 2000 д. , получается излишек в 50 830 д. Кажущийся большой излишек получился вследствие того, что при определении размера площади, необходимой для Ингушетии, за норму был взят существующий надел плоскостных ингушей — весьма низкий — в 2 д. Эта норма должна быть безусловно доведена до 2,5 д., что при наличии населения Ингушетии в 60 000 душ, потребуется дополнительного надела в количестве 30 000 д. Остающийся излишек в 20 830 д. должен быть передан Чечне.

, получается излишек в 50 830 д. Кажущийся большой излишек получился вследствие того, что при определении размера площади, необходимой для Ингушетии, за норму был взят существующий надел плоскостных ингушей — весьма низкий — в 2 д. Эта норма должна быть безусловно доведена до 2,5 д., что при наличии населения Ингушетии в 60 000 душ, потребуется дополнительного надела в количестве 30 000 д. Остающийся излишек в 20 830 д. должен быть передан Чечне.

Осетии по проекту должно быть отведено 53 500 д. или 48 150 д. удобной земли. Требуется же 20 492 д. Получаемый излишек 27 658 д. предполагается использовать под наделение части беженцев из Южной Осетии, в настоящее время осевших на постоянное жительство там в количестве до 10-15 тысяч душ. Отведенные же им земли в Кабарде возможно будет предоставить казакам, подлежащим к выселению.

Территориальная угловатость

За выселение вышеуказанных станиц и присоединение земель этих станиц к горской территории подсказывают и нижеследующие соображения.

Если взглянуть на карту Терской области, то невольно бросается в глаза сильная угловатость горских округов и прилегающих к ним казачьих отделов. Особенно же неудобную форму имеет в настоящее время Сунженский отдел, тянущийся длинной полосой сначала вдоль Терека и затем клином, врезывающимся в горские округа. Этот отдел с казачьим населением был создан царским самодержавием на горских землях исключительно в целях расчленения горской территории на мелкие части. Выселение вышеупомянутых станиц даст возможность уничтожить эту чрезмерную угловатость границ округов, придаст им желаемую округленность, что необходимо не только для надобности землеустройства, но и в целях административных.

Разрешение земельного вопроса у горцев путем выселения казачьих станиц, а не через расселение горцев на свободные плоскостные земли, желательно также и потому, что при этих условиях каждый из горских народов не будет распылен по области, а по-прежнему сохранит за собой национальную группировку в территориальном отношении.

По этим же соображениям крайне нежелательно разрешать горский земельный вопрос путем переселения горцев на свободные земли в другие округа и отделы. Поставленный в условия, отличные от прежних, и вынужденный жить вдали от своих соплеменников в соседстве с народом, чуждым ему по языку, нравам и обычаям, горец с большим трудом мирился бы с новым положением.

Выселение станиц

Вышеприведенные соображения ясно подсказывают, какого нужно держаться направления при разрешении горского земельного вопроса.

Он должен быть разрешен не путем расселения горцев на свободные земли Терской области, а единственно путем выселения казачьих станиц, прилегающих к горской территории; это даст возможность, во-первых, удовлетворить вековые притязания горского народа на эти земли; во-вторых, удовлетворить их национальные стремления к созданию своих территорий; в-третьих, в достаточной мере исправить конфигурацию границ округов и отделов и, в-четвертых, самое важное, в полном масштабе разрешить у горских народов земельный вопрос. И только в отношении пяти горских обществ Нальчикского округа при разрешении у них земельного вопроса можно допустить переселение последних на свободные земли, имеющиеся в этом округе, как весьма мелких народностей, сжившихся со своими соседями кабардинцами, с которыми они имеют много общего по языку, религии, нравам и обычаям.

И только в отношении пяти горских обществ Нальчикского округа при разрешении у них земельного вопроса можно допустить переселение последних на свободные земли, имеющиеся в этом округе, как весьма мелких народностей, сжившихся со своими соседями кабардинцами, с которыми они имеют много общего по языку, религии, нравам и обычаям.

Так как разрешение горского земельного вопроса в указанном направлении должно коснуться переселения станиц, то одновременно с принятием мер по разрешению его необходимо будет озаботиться устройством казачьего населения этих станиц. По данным переписи 1916 года, в станицах, подлежащих переселению, имеется приблизительно до 42 000 душ обоего пола. Если принять норму надела для них в среднем в 2,5 д., потребуется земли до 110 000 десятин.

В настоящее время в распоряжении Областного земельного отдела имеется до 50 000 десятин фонда свободных земель, пригодных для заселения. Это быв[шие] частновладельческие земли в Моздокском отделе: участок под N 2 общей площадью до 30 000 д. , участок близ селения Ростовановки до 7000 д. и затем несколько участков в северо-восточной части Моздокского отдела общей площадью до 15 000 д. На этих землях может быть поселено до 20 000 душ.

, участок близ селения Ростовановки до 7000 д. и затем несколько участков в северо-восточной части Моздокского отдела общей площадью до 15 000 д. На этих землях может быть поселено до 20 000 душ.

Кроме того, можно будет использовать под расселение казаков и частновладельческие земли в малой и большой Кабарде, расположенные по рр. Курпу, Ахбашу и Малке в количестве 20 000 д. и в настоящее время предоставленные беженцам из Южной Осетии. Часть же последних расселить на излишках, предоставляемых Осетии казачьих земель15.

Остальная часть казаков должна быть расселена по станицам, расположенным по Тереку. Точных данных о том, сколько можно и в которые из указанных станиц вселить, пока в отделе не имеется.

В настоящее время для выяснения этого вопроса организованы и уже приступили к работам две обследовательские партии и в недалеком будущем будет точно выяснено, сколько можно будет вселить в эти станицы душ.

Но ввиду того, что существующего фонда свободных и удобных обследованных земель в Терской области для расселения намеченных к переселению казачьих станиц все же имеется не вполне достаточно, является насущная необходимость в прирезке к Терской области прилегающих к ней земель Ставропольской губернии, а именно, земель Святокрестовского уезда к Георгиевскому округу.

На основании вышеизложенного Терский областной земельный отдел просит Исполнительный комитет Советов Терской области об утверждении настоящего по разрешению горского земельного вопроса.

Приложение: карта проекта расширения горской территории16.

Заведующий Терским областным земельным отделом Н. Шашин

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5560. Л. 1-4 об. Подлинник. Машинописный текст.

N 2. Список станиц Терской области, подлежащих выселению с указанием числа жителей обоего пола, согласно сельскохозяйственной переписи 1916 года

Смотри таблицу N1

Заведующий подотделом землеустройства [И. Постников]

Секретарь (подпись неразборчива)

Пометы: Пометы в виде значков «-» и «+» в столбце «Наименование станиц» выполнены от руки; из них пометы перед названием станиц — обычным карандашом, после названия станиц — синим (значки «-«) и красным ( «+») карандашами. Указания на передачу станиц горским национальностям («осет.» — осетинам, «чеч. » или «чечен.» — чеченцам, «инг.» — ингушам) в столбце «Примечание» выполнены от руки обычным карандашом (за исключением примечания к строке «[ст.] Грозненская», где помета «инг.» вписана синим карандашом поверх значка «-«). В этом же столбце прежние наименования станиц Заканюртовской и Джалкинской набраны на машинке.

» или «чечен.» — чеченцам, «инг.» — ингушам) в столбце «Примечание» выполнены от руки обычным карандашом (за исключением примечания к строке «[ст.] Грозненская», где помета «инг.» вписана синим карандашом поверх значка «-«). В этом же столбце прежние наименования станиц Заканюртовской и Джалкинской набраны на машинке.

Номера станиц с 19 по 21 («Тарская, Сунженская, Акиюртовская») вписаны в столбец «Наименование станиц» от руки И.В. Сталиным (синим карандашом), прочие столбцы — не заполнены.

В нижней части столбца «Число душ» росчерк и итоговая цифра «61 794», выполненные обычным карандашом. (Цифра в 61 794 человек суммирует число жителей первых 18 станиц).

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5560. Л. 5. Подлинник. Машинописный текст, правка — автограф И.В. Сталина.

N 3. Телеграмма И.В. Сталина и Г.К. Орджоникидзе

30 октября 1920 г.

РВС Терской группы. Копия РВС Кавфронта.

Грозный. 30/10-20 г. Предписывается вам произвести в срочном порядке переселение казаков Ассиновской станицы за Терек. Чл[ен] РВС Республики Сталин. Чл[ен] РВС Кавфр[онта] Орджоникидзе.

Чл[ен] РВС Республики Сталин. Чл[ен] РВС Кавфр[онта] Орджоникидзе.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2303. Л. 1. Подлинник. Телеграфная лента.

N 4. Из телеграммы И.В. Сталина в ЦК РКП(б) и В.И. Ленину о ситуации на Северном Кавказе

30 октября 1920 г.

Москва ЦК РКП. Копия Ленину.

Владикавказ. 30 октября «час».

Сообщение номер два. Первое, выселено в военном порядке пять станиц, недавнее выступление казаков дало подходящий повод и облегчило выселение, земля поступила в распоряжение чеченцев, положение на Северном Кавказе можно считать несомненно устойчивым.

Второе, все собранные мной материалы говорят о том, что казачество необходимо выделить из состава Терской области в отдельную губернию, ибо сожительство казаков и горцев в одной административной единице оказалось вредным, опасным, самих горцев придется объединить в одну административную единицу в виде автономной Терской республики на началах Башкирской автономии (чеченцы, кабардинцы, осетины, ингуши, балкарцы).

Третье, Дагестан придется устроить на тех же началах, отдельно от поименованных выше горцев.

Четвертое, для объявления воли Советправительства заинтересованным народностям и казакам созываю на 15-е число общенародный трудовой съезд, причем не сомневаюсь, что эта затея окончательно очистит атмосферу на Северном Кавказе и укрепит положение на известный период.

[…] Нр. 150/с. Сталин.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5545. Л. 1-5, 8. Подлинник. Автограф помощника Сталина Я.Е. Брезановского17, подпись — автограф Сталина.

1. Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917-1921 гг.). Документы и материалы. М., 1997. С. 138.

2. Съезды народов Терека. Т. 1. Орджоникидзе, 1977. С. 331.

3. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. М., 1965. С. 178.

4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 296. Л. 113-114.

5. О Рурк Ш. Как отрабатывался механизм репрессий: Высылка терских казаков в 1920 году // Отечественная история. 2008. N 5. С. 90.

6. Там же. С. 87.

7. РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 16.

Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 16.

8. Орджоникидзе Г.К. Избранные статьи и речи. Грозный, 1962. С. 104.

9. РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 11. Д. 125. Л. 14-23. Впрочем, в приказе Орджоникидзе о временном приостановлении операции содержалась оговорка: «Приступить к выселению после заселения чеченцами уже выселенных станиц» // Там же. Л. 22.

10. ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 37.

11. РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 29.

12. Здесь и далее используется сокращение «д.». В тексте самого документа используются также сокращения «дес.» и «десят.»

13. Речь идет о пяти горских обществах (Балкарское, Хуламское, Безенгиевское, Чегемское, Баксанское), проживавших в Нальчикском округе Терской области. Общее их название — балкарцы, по имени самого большого общества.

14. Ауховцы (аккинцы) — этнографическая группа чеченцев, проживающая в Дагестане.

15. Слева от абзаца на полях помета в виде вопросительного знака красными чернилами рукой неизвестного.

16. Карта в архивном деле отсутствует.

17. Брезановский Яков Еремеевич (1888 — 1938) — в 1925-1927 гг. управляющий делами ЦК РКП(б)/ВКП(б), в 1934-1935 гг. зав. политико-административным отделом ЦК ВКП(б). Репрессирован.

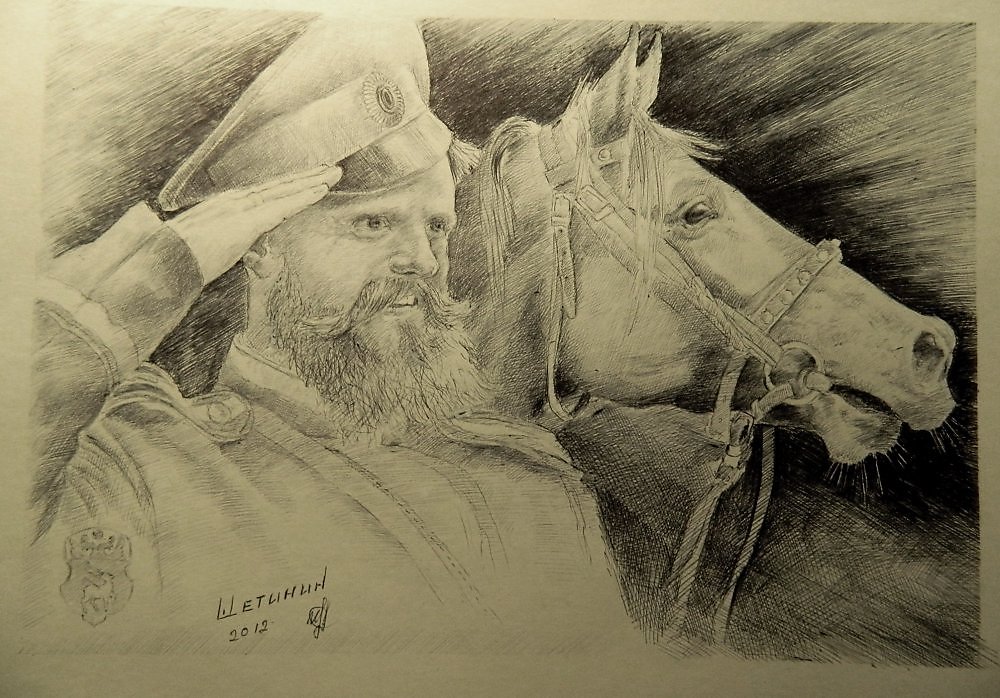

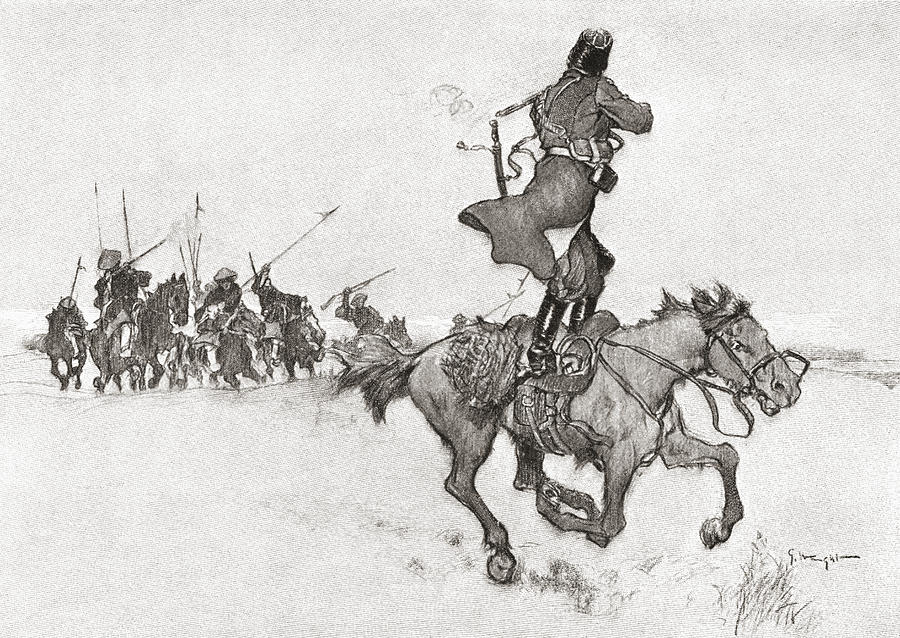

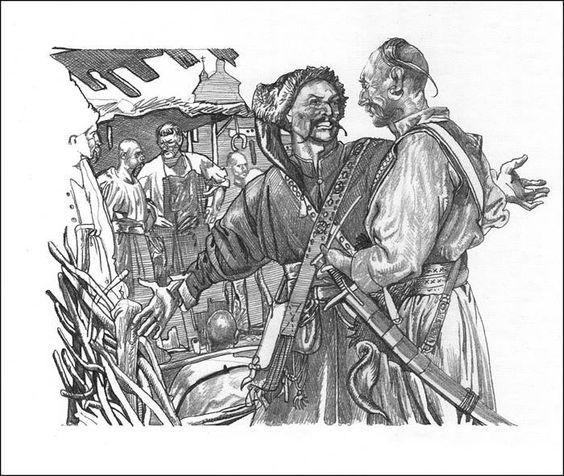

Иоганн Георг Пауль Фишер — Русские уральские и донские казаки в атаке

Русские уральские и донские казаки в атаке

Иоганн Георг Пауль Фишер

| Дата | 1806/14 |

| Период | 1750-1850, 19 век |

| Происхождение | Германия, Англия |

| Средний | Перо, серые чернила, акварель, карандаш на бумаге, основной цвет |

| Размеры | 20,5 x 29 см (8¹/₈ x 11³/₈ дюймов) |

| Галерея | Сфинкс изобразительного искусства |

Описание и техническая информация

- Описание

- Технический

На снимке — момент, когда группа российских уральских и донских казачьих войск замечает двух французских кавалеристов и начинает атаку. Тем временем центральная фигура в группе всадников слева привлекает внимание других мужчин к погоне. Умело смоделированные казаки показаны как дикий, недисциплинированный отряд по сравнению с их английскими и другими аналогами; у них нет подходящей униформы, и два преследующих их солдата, кажется, действуют почти независимо друг от друга.

Тем временем центральная фигура в группе всадников слева привлекает внимание других мужчин к погоне. Умело смоделированные казаки показаны как дикий, недисциплинированный отряд по сравнению с их английскими и другими аналогами; у них нет подходящей униформы, и два преследующих их солдата, кажется, действуют почти независимо друг от друга.

На монтировке Русские Уральские и Донские Казаки в Атаке указана дата 1806, которая помещает место во время Войны Четвертой Коалиции (1806-1807). Хотя это было звездным часом для французских армий в наполеоновских войнах, казаки сегодня считаются главным фактором в возможном отражении вторжения Наполеона в Россию. Кстати, сам Наполеон, как говорят, сказал: «Казаки — лучшие легкие войска из всех существующих». Если бы они были у меня в армии, я прошел бы с ними весь мир».

Акварель была частью серии из двенадцати акварелей Иоганна Георга Пауля Фишера, на которых изображены армии, участвовавшие в наполеоновских войнах. Эти акварели, большая часть которых хранится в Королевской коллекции, в некоторой степени основаны на стереотипах тех, кто на них изображен. Русским солдатам приписывают грозные и зловещие лица, что очень соответствует тому, как казаки воспринимались остальной Европой. В отличие от других армейских формирований казакам не платили, а вместо этого их служба была формой феодальной взаимности. Соответственно, казаки могли грабить и грабить, куда бы они ни пошли, и потому стали известны как дикие и дикие воины.

Русским солдатам приписывают грозные и зловещие лица, что очень соответствует тому, как казаки воспринимались остальной Европой. В отличие от других армейских формирований казакам не платили, а вместо этого их служба была формой феодальной взаимности. Соответственно, казаки могли грабить и грабить, куда бы они ни пошли, и потому стали известны как дикие и дикие воины.

Напротив, акварель Фишера из той же серии, 92-й пехотный полк или Гордонские горцы, (1814, частное собрание) показывает значительно более организованную сцену, демонстрирующую большую дисциплину британской армии. На переднем плане обоих изображений есть явное сходство, где листва и кустарник явно созданы одной рукой. В обеих работах Фишер явно сосредоточился на изображении различной внешности и характера этих национальных типов. Оригинальные крепления определяют разнообразие фигур каждой акварели, чтобы в настоящей работе зритель мог сравнить уральского и донского казака. Аналогично в 92-й пехотный полк или Гордонские горцы, Фишер изображает разницу в звании и полку, так как сержант стоит рядом с полковником, а с правой стороны бросается в глаза офицер Королевских шотландских серых. Сравнение произведений подчеркивает национальные особенности фигур. В то время как казаки показаны дикими и дикими, британские войска собраны и безукоризненно одеты. Казаки участвуют в импровизированной партизанской атаке, в то время как Гордонские горцы показаны как более формальная и организованная сила, отражающая различный характер армий.

Сравнение произведений подчеркивает национальные особенности фигур. В то время как казаки показаны дикими и дикими, британские войска собраны и безукоризненно одеты. Казаки участвуют в импровизированной партизанской атаке, в то время как Гордонские горцы показаны как более формальная и организованная сила, отражающая различный характер армий.

Фишер был сыном гравера и учеником немецкого портретиста Иоганна Генриха Рамберга (1763-1840), у которого он учился и которому помогал в портретной работе. Он работал придворным художником и реставратором герцога Баварского, а также «модернизировал» работы старых мастеров, в первую очередь и вызывающий споры семейный алтарь Паумгартнеров Альбрехта Дюрера (1471-1528) (сейчас находится в Старой пинакотеке в Мюнхене).

Он приехал в Англию в 1810 году, работая в основном в Лондоне, и выполнил портреты английской аристократии, в том числе королевы Шарлотты (1738-1820) и королевы Виктории (1819).-1901). Сейчас он наиболее известен своими портретными миниатюрами, но его акварели также высоко ценятся.

Откройте для себя галерею

Sphinx Fine Art

Картины старых мастеров и русских художников

Больше работ из этой галереи

На Босфоре, у входа в Золотой Рог

Сфинкс Изобразительное искусство

На Босфоре, у входа в Золотой Рог

Ю Павликевич (русский — ХХ век)

Озеро Виктория, Большой Памир

Sphinx Fine Art

Озеро Виктория, Большой Памир

Сэр Томас Эдвард Гордон (Абердин, Шотландия, 1832–1914)

Изгнание Агари и Измаила

Sphinx Fine Art

Изгнание Агари и Измаила

Авраам Блумарт (Горинхем, 1566 — Утрехт, 1651)

Деревенский праздник в окрестностях Царского Села

Sphinx Fine Art

Деревенский праздник в окрестностях Царского Села

Пьер Александрович Паризо, прозванный Людовики (Париж, 1750 — Москва, 1820)

Интерьер трактира с крестьянином, курящим трубку, и солдатом, пьющим, на заднем плане другие фигуры курят и пьют

Sphinx Fine Art

Интерьер гостиницы с крестьянином, курящим трубку, и солдатом, пьющим, на заднем плане другие фигуры курят и пьют

Йоос ван Крэсбек (Нирлинтер, 1605 г. — Брюссель, 1661 г.)

— Брюссель, 1661 г.)

Пейзаж с группой Хокинга, остановившейся у реки

Sphinx Fine Art

Пейзаж с группой Хокинга, остановившейся у реки

Philips Wouwerman (Харлем, 1619 — Харлем, 1668)

посмотреть все работы

СОВКОМ — Аукционный дом

Рождественский аукцион

20 декабря, 19:00

Вид

ПРАЗДНИКИ

Вид —>Рождественский аукцион

20 декабря, 19:00

Посмотреть все ТОП ЛОТ Лыков В. М.

М.

Лот №10 | Вечер на рейде.

Яркин В.П.

Лот №11 | У Чернышева моста.

Титов Ю.В.

Лот №8 | Праздничная эстафета.

ВЫСТАВКА

Выставка Аукциона №176 работает с 30 ноября по 19 декабря.

ЧАСТНЫЕ ПРОДАЖИ

НОВИНКИ

Осовский П.П.

Плиты Изборские.

Пластов А.А.

Зимний вечер.

Игнатьев П.М.

Салют Победы!

Кононов М. .

.

Зимний день.

Просмотреть все

Новости и

События

Итоги аукциона 23 ноября 2022 года. Продано 82 лота из 155.

Подробнее

Итоги аукциона 20 сентября 2022 года. Продано 72 лота из 154.

Подробнее

Итоги аукциона 19 июля 2022 года. Продано 84 лота из 130.

Подробнее

Итоги аукциона 07 июня 2022 года. Продано 88 лотов из 156.

Подробнее

Итоги аукциона 19 апреля 2022 года.